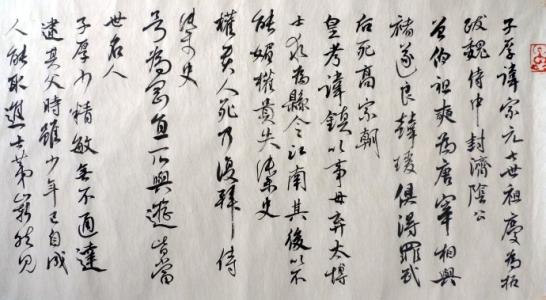

原文:

蜀人张岱,陶庵其号也。少为纨绔子弟,极爱繁华,好精舍,好骏马,好梨园,好古董,兼以荼淫橘虐,书蠹诗魔,劳碌半生,皆成梦幻。年至五十,国破家亡,避迹山居,所存者床碎几,折鼎病琴,与残书数帙,缺砚一方而已。布衣蔬食,常至断炊。回首二十年前,真如隔世。

常自评之,有七不可解:向以韦布而上拟公侯,今以世家而下同乞丐,如此则贵贱紊矣,不可解一;产不及中人而欲齐驱金谷世颇多捷径而独株守於陵如此则贫富舛矣不可解二;以书生而践戎马之场,以将军而翻文章之府,如此则文武错矣,不可解三;上陪玉皇大帝而不谄,下陪悲田院①乞儿而不骄,如此则尊卑溷矣,不可解四;弱则唾面而肯自干,强则单骑而能赴敌,如此则宽猛背矣,不可解五;争利夺名,甘居人后,观场游戏,肯让人先,如此缓急谬矣,不可解六;博弈樗蒲,则不知胜负,啜茶尝水,则能辨渑淄,如此则智愚杂矣,不可解七。有此七不可解,自且不解,安望人解?

初字宗子,人称石公,即字石公。好著书,其所成者,有《石匮书》、《张氏家谱》、《义烈传》诸文行世。生于万历丁酉八月,六岁时,大父雨若翁携余之武林,遇眉公先生跨一角鹿,为钱塘游客,对大父曰:“闻文孙善属对,吾面试之。”指屏上李白骑鲸图曰:“太白骑鲸,采石江边捞夜月。”余应曰:“眉公跨鹿,钱塘县里打秋风。”眉公大笑起跃曰:“那得灵隽若此,吾小友也。”欲进余以千秋之业,岂料余之一事无成也哉?

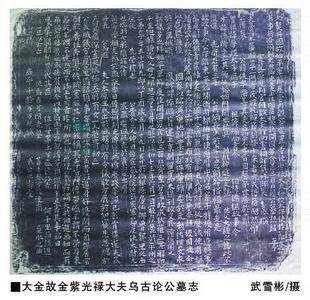

甲申以后,悠悠忽忽,既不能觅死,又不能聊生,白发婆婆,犹视息人世。恐一旦溘先朝露,与草木同腐,因思古人如王无功、陶靖节、徐文长皆自作墓铭,余亦效颦为之。甫构思,觉人与文俱不佳,辍笔者再。虽然,第言吾之癖错,则亦可传也已。曾营生圹于项王里②之鸡头山,友人李研斋题其圹曰:“呜呼,有明著述鸿儒陶庵张长公之圹。”伯鸾高士,冢近要离余故有取于项里也,年跻七十,死与葬,其日月尚不知也,故不书。

译文:

蜀人张岱,他的号是陶庵。年少时候是纨绔子弟,十分爱繁华的场所,喜欢住漂亮的房子,喜欢骑骏马,喜欢唱戏,懂得鉴赏古董,并且沉溺于喝茶下象棋,对作诗读书着魔,忙忙碌碌大半生,全部都成了梦幻。五十岁的时候,国破家亡,隐居在山里躲避战乱,所剩下的只有烂床、破茶几、坏的铜鼎、弹不了的琴,和几本残旧不堪的书,一块缺角的砚罢了。穿麻布衣吃素食,经常断粮。想想二十年前,简直就是两个世界。

经常自言自语的说,我有七个问题是解不开的:以往都是从平民而向上与公侯相比,而如今却是从世家子弟贬为同乞丐一般,如此的贵贱混乱,这是我不理解的第一个问题;产业还不如中等人家,却想追求金谷园般的奢华富有,世上有很多发达的捷径,而甘心独自的隐居于山野,像这样贫富错乱,这是我不理解的第二个问题;凭书生的身份却上了战场,凭将军的身份却是做写文章的事情,这样的文武错乱,这是我不理解的第三个问题;居上位时就算陪侍玉帝也不谄媚,居下位时陪伴乞丐也不骄横,像这样的混乱尊卑,这是我不理解的第四个问题;软弱时被别人往脸上吐唾沫可以让它自干,强锐时可以单枪匹马奔赴敌营,像这样强弱背离如此之大,这是我不理解的第五个问题;争利夺名时,可以甘居人后,观场玩游戏时,肯让别人占先,像这样缓急失当,这是我不理解的第六个问题;赌钱掷骰子,www.aIhUaU.com不在意胜负,煮水品茶,能分辨出用的是渑河水还是淄河水,像这样把智与愚用错地方,这是我不理解的第七个问题。有这样的七个问题,自己尚且不能理解,还希望别人能理解吗?

我起初字宗子,人们称我为石公,就字石公了。我喜欢撰写著作,所写成的《石匮书》、《张氏家谱》、《义烈传》这些文章流行于世。生于明万历丁酉八月,六岁时,祖父雨若公带着我到了杭州,遇到眉公先生骑着一只驯鹿,他是钱塘游客,对祖父说:“我听说你的孙子擅长诗文对仗,我当面试试他。”他指着屏上的《李白骑鲸图》说道:“太白骑鲸,采石江边捞夜月。”

我回答道:“眉公跨鹿,钱塘县里打秋风。”眉公先生大笑,起身跳下来,说道:“哪里能够找到像这样聪明隽秀的(的孩子),(当然)是我的小友了。”他希望我能努力多写文章成就一番事业,哪里料到我一事无成呢?

甲申年(1644年)之后,我悠闲懒散,神志恍惚,既不能寻死,又不能维持生活,白发盘绕,仍然在人世间苟全活命。只怕有朝一日突然去逝,和草木一样腐烂,因为想到古人如王绩、陶潜、徐渭都自己写作墓志铭,我也仿效他们写一篇。(我)刚想提笔构思,又觉得自己为人与文笔都不是很好,(于是)两次停下笔思考。即使如此,只是说一下我的癖好习惯,则也是可以记载的。曾经在项王里的鸡头山营造自己的墓穴,朋友李研斋为这一墓穴书写道:

“呜呼,有明著述鸿儒陶庵张长公之圹。”伯鸾是志趣品行高尚的人,他的墓在要离的坟墓附近,我因此在项王里选取墓地。我的年纪进入七十岁了,去世与下葬的日期还不知道,因此暂不记载。

爱华网

爱华网