书法作为中华民族传统艺术的一支奇葩,具有抒发胸怀、表达心意的特征,而书法中最具有表现力的书体便是草书。下面小编带给大家的是陋室铭草书书法,希望你们喜欢。

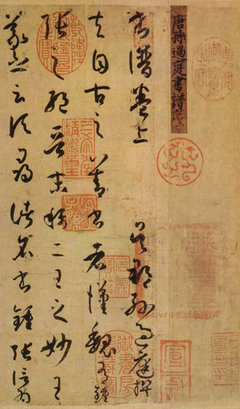

陋室铭草书书法欣赏:陋室铭草书书法1

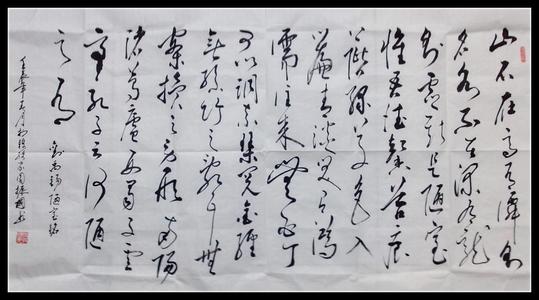

陋室铭草书书法2

陋室铭草书书法3

陋室铭草书书法4

陋室铭草书书法5

当代狂草的性灵之路:当今时代,正处在一个前所未有的知识、思想、信息大爆炸的时代,这就为出精品、出大师提供了先决条件。要想在狂草艺术的发展方面产生突破性进展,就必须高度重视“性灵”在创作中的重要作用,就必须以“性灵说”的思想理论来指导创作实践。

一、忘技,入古和出古,是文艺创作不可绕过的话题。《随园诗话》卷十中这样辨证地谈论二者之间的关系:“人闲居时,不可一刻无古人;落笔时,不可一刻有古人。平居有古人,而学力方深;落笔无古人,而精神始出。”卷二亦曰:“后之人未有不学古人而能为诗者也。然而善学者,得鱼忘筌;不善学者,刻舟求剑。”狂草同样更是一种需要技法、但也必须忘掉技法的艺术,寻求狂草的振兴之路还必须从分析技法开始。当代狂草在技法方面的欠缺,表现在以下几个方面:一是功底不够深厚,技法不够熟练。也许有人说我们经历了多少年寒夜青灯,技术已经十分娴熟了。这样认为未免有些高估了自己。打个比方说,我们今天使用刀叉用餐照样不会出丑,但是与使用筷子相比,就完全是两回事,前者总感觉到有工具的存在,后者则感觉到筷子如同我们的手指,或者手指的延伸,指挥如意,无所不可。今天的书法人,初学写字用的是铅笔、钢笔,基本上都是从业余开始,步入了书法之路,使用毛笔一如国人使用刀叉。这还仅仅是工具,包括在对技法的把握上,技巧的熟练程度上,都还很难说达到炉火纯青的地步。二是缺乏狂草的技法规范。狂草无定法,不是无法。今人写狂草,大多存在两个弊端,一种情况是以行草作快捷书,甚至偶尔会出现一些生硬的行楷书;另一种情况是以小草放大以为狂草,总有小家子气在。从小草到大草、到狂草,其界限虽然微妙,但是需要熟能生巧的磨练和仔细认真的体味。三是缺乏兼擅多体的底垫。单习狂草一体,易流、易滑、易弱、易浮,必须向其他书体,甚至绘画、篆刻中寻找养分和借鉴。克服上述三个方面的问题,唯一的办法是数十年如一日地勤学苦练。只有在技法娴熟的基础上,才能脱茧化蝶,才能至于忘技和抒情的境界。

二、忘名,《随园诗话》卷七曰:“三百篇不著姓名,盖其人直写怀抱,无意于传名,所以真切可爱。今作诗,有意要人知,有学问,有章法,有师承,于是真意少而繁文多。”寥寥数语,便道尽重名利与抒性情之间的关系。启功先生在评论当代人心态时有一个字的评语“急”:都在急着求名求利,求生存,求发展。书坛亦莫能外,未加入协会者欲加入协会,已加入协会者想获奖,已获奖者想成大名,成大名者又欲图大利。放眼今日之艺坛,真不是 “名利”二字了得。正是因为“急”的驱使,人们在选择时往往都会“趋利避害”,对书法学习来说,就什么容易出效果学什么,什么容易进步学什么。所以,现在学书法首选是行草。大多初学者都有几天的楷书功底,“溢而为行草”,不须多少功夫,即可见到成效,有的字草法不熟练,写几笔行书、甚至几笔楷书都无所谓,这也正是当前展览中行草泛滥的主要原因。再退一步是写篆隶。篆书须要精心,在一些工细类篆书的基础上再工细,以致工艺化,或者在一些粗放类篆书的基础上再粗放,以致写意化,便能脱颖而出。隶书因为是比较稳重端庄的字体,则辅之以草意,出之以飞动,就能在时风中站立潮头。而相比之下,两个极端则难以见成效,一是极飞动之狂草,一是极工稳之唐楷,所以时下问津者少。要想在狂草艺术中取得突出成就,必须敢于以数十年的功力打进去,再以极大的勇气打出来,这就要求必须放下名利之心,兀兀穷年,孜孜以求。如果急于“有意要人知”,则势必“真意少而繁文多”,又如何可谈性灵呢?

三、忘怀,有这样一个故事:两个和尚在河边遇一女子,师傅把女子背过了河,小和尚不解。又行了几十里进了寺庙,小和尚问道:“师傅平时教导说不近女色,今天为什么要背那个女子过河?”师傅意味深长地说了一句:“我过去河就把她放下了,你却背着她走了几十里!”小和尚之错,就在于不能“忘怀”。禅境讲“见山是山——见山不是山——见山还是山”,这是一个悟的过程。《随园诗话》卷七曰:“东坡云:‘作诗必此诗,定知非诗人。’此言最妙。然须知作此诗而竟不是此诗,则尤非诗人矣。其妙处总在旁见侧出,吸取题神,不是此诗,恰似此诗。”学书也一样,学狂草要心中有狂草,又要心中无狂草。所谓有狂草,就是要把它时刻放在心中;所谓无狂草,而是该把它放下时且把它放下,装进其他东西,如学习诗词、绘画等其他艺术。如前所述,古代狂草名家之所以成功,离不开诗的滋养。而在今天再去要求我们摇头晃脑、吟诗作画,显然是不现实的。但是诗意、诗境、气质、气度从哪里来?必须“读万卷书”,从其他艺术门类中寻求滋养;“行万里路”,涵养洒脱从容的博大气象。这些东西虽然不能一下子就从我们的笔下跳跃而出,但是如果学得深、悟得出,终有一日会在作品中增添一些不朽的闪光之处。黄庭坚“于无佛处称尊”,林散之“念念与古人争一座席”,毛泽东“问苍茫大地,谁主沉浮”,都是他们涵养气度的结果。反映到创作中,自然能够做到思绪奔涌,笔随意转,行于当行,止于当止,不拘绳墨,挥洒自如。“作诗必此诗,定知非诗人”,而“作书必此书”,也断然不是真正的狂草之解人。

四、忘我,王国维在《人间词话》中称艺术境界有“有我之境”与“无我之境”之分。“无我之境”非真“无我”,而是“忘我”。对狂草创作而言,唯其进入忘我之境,才能入佳境,臻妙境,才能产生出上乘的作品。古人借酒起兴而频现狂草佳作,说明不是偶然的。但是酒这种事物,饮之得当则可,饮之不当则不可。对于书法家来说,我们不能片面地提倡饮酒,但是却应提倡有性情,有诗酒豪气,有一种精神气质。身体好,心情好,未尝不可以饮一点,未尝不可以在酒后尝试一下作书的境界。身体不好,心情不佳,则不能作以勉强。然而,这都是浅层的,更重要的是心灵的修炼,即使无酒,也要能进入一种抒情写意的意境。所以说,无论什么艺术,到一定层次,都是人性的比拼,都是心灵的觉悟。只有进入一种酒的、禅的、忘我的境界,才能够为创作出“忘我之作”提供可能。当然,酒只能是“催化剂”,“忘我”是建立在前面三者积淀的基础上的。如果没有前面三者做为底垫,而把全部希望寄托在酒中,则是舍本逐末了。

爱华网

爱华网