【摘要】“议程设置”的现象自古有之,只是在大众传播时代“议程设置”的现象才引起了人们的关注,并进行了详细研究。本文从“议程设置”的权力归属这一角度入手,通过对口语传播时代、大众传播时代、小众化传播时代以及私人媒介传播时代的议程设置权进行分析,从而得出事件设置议程(口语传播时代)——大众媒体设置议程(大众传播时代)——受众设置议程(小众传播时代)——事件设置议程(私人媒介传播时代)的“议程设置”权归属的演变和转移。

【关键词】传播时代;议程设置;归属权;演进

引言

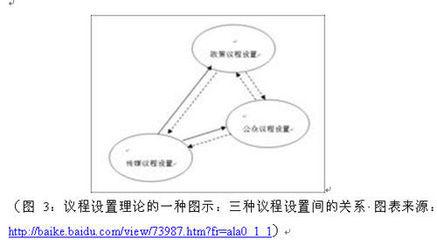

“议程设置”是20世纪六七十年代在美国风行起来的一种有关大众传播效果的假设或理论。“议程设置”理论的产生在当时迎合了美国传播学发展的某种内在要求,其核心涉及媒介、社会与受众之间的关系,涉及大众传播媒介的作用、媒介内容分析与公众舆论变化研究的结合等问题。[1]“议程设置”又称为“议题设置”。从广义上讲,议程设置的思想源头可以追溯到柏拉图的“洞穴人”思想。而在传播学史上,议程设置理论的思想最早见诸美国著名的专栏作家和政论家李普曼的《舆论学》中的相关论述,此书被认为是议程设置理论的奠基之作。书中提出的“拟态环境”的概念成为议程设置的直接思想来源,他也因此成为议程设置理论的最早论述者。有关议程设置的直接表述最早见于1958年诺顿·朗的一篇文章的观点,即“在某种意义上,报纸是设置地方性议题的原动力”。与议程设置理论研究最有直接关系的是美国政治学家科恩在《新闻与外交政策》一书中所提出的观点。科恩有一句名言:“在多数时间,报纸或评论不能让读者怎样想,但在让读者想什么上却是惊人的成功。”在经历了早期先辈们对这一思想的发展之后,1972年,麦库姆斯和肖在《大众传播媒介的议程设置功能》一文中正式提出了议程设置理论。

议程设置理论正式提出之后经历了四个发展阶段:

第一阶段是对基本假设即新闻报道的方式影响公众对当时重要议题的感觉的检验。第二阶段是探求偶发条件即心理因素的影响。麦库姆斯和韦弗尔从受众角度提出“认识环境的需求”即人们感到需要有人来引导他们认识周围的物质和精神环境,对议程设置进行一种心理解释。第三阶段是扩展议程。此阶段不仅把议程扩展到公众议题之外,将研究扩展到公共政策议程领域,并研究了新闻媒介对公共政策议程的影响与公众议题的影响之间的差异。还将议程的研究层次从国家层次向个人层次、社区层次和地方层次进行了扩展。第四阶段将新闻议程由自变量转变为因变量,即研究重点从“谁设置了公众议程”转变为“媒介的议程由谁设置”。

于是在经历了长期的议程设置理论研究之后,西方传播学就形成了一个定律,“即媒体的议程设置不能决定受众怎样想,却能决定他们想什么。这就是说,媒体的议题决定受众的议题,受众的话题总是随着媒体跑”[2]。这个结论在西方传播学中根深蒂固,但随着传播时代的更替,新型传播媒介的实践将颠覆这一定律。

各传播时代议程设置权的阶段性更替

“议程设置”现象自古就有,各传播时代其归属权也在不断变化更替。回顾历史,在大众媒介产生以后的大众传播时代和小众媒介产生后的小众传播时代或称分众传播时代,“议程设置”权已经发生了两次转移。可以预测,在未来的私人媒介传播时代将发生第三次转移,即“议程设置”权将重新被事实所掌控。

第一阶段:大众媒介产生前的口语传播时代,事件本身设置议题。

在大众媒介产生前的口语传播时代,人们受自身能力的限制,其活动范围有严格的地域限制,人们的活动范围很有限,凡事一般都能身体力行,直接经验就成为人们的主要知识来源。因为他们能保持同现实世界的亲身接触,所以能凭借自己的直接经验来考察事件。此时的议题发布权被分散到每个个体身上。个人提出的议题将进入个体的经验检验,通过群体内的人际传播得到强化、补充、修正或否定。某一个人或组织都不可能集中议程设置的权力,只能贡献出自己的直接经验为最终议题的产生尽一份力。事实胜于雄辩,议程的设置权自然就落到了事件身上。笔者认为“议程设置”的权力将随着传播媒介的发展而经历一个传递的过程。首先,随着传播媒介由大众化媒介发展到小众化传播媒介,“议程设置”的权力将从大众传播媒介转移到受众手中。其次,当小众化媒介发展到私人媒介阶段,“议程设置”的权力将从受众手中回到事件本身。

第二阶段:媒介从大众传播时代的“威权”走向小众化时代的“微权”。大众传播媒介的“议程设置”权将让渡给群体。

在后大众传播时代的今天,受众碎片化趋势凸显,“内容为王”的时代悄然来临。媒介环境也应受众的需求呈现出小众化传播的新气象。小众媒体开始高举“内容为王”的旗帜与传统大众媒介进行厮杀。大众传播时代建立起来的“议程设置”理论正在面临新的挑战。

正如李普曼所说:“为了进行一种宣传,必须在公众和事件之间设置某种障碍。”[3]这种障碍来自两个方面:一是传播权高度集中,广大受众的传播权被剥夺;二是设置的议题超出人们的直接经验范畴,人们对议题无从考证。大众传播时代,传媒成功地在公众和事件之间设置了这种障碍。首先,传播工具高昂的经济成本和它对整个社会受众覆盖面的极端扩大决定了传播权被高度集中在少数大众传播媒体的手中,广大受众的信息发布权被剥夺,在大众传播媒介眼中,受众成了彼此间失去联系的“乌合之众”。其次,广播电视等电子媒体兴起以后,信息传播的时间空间限制被打破,人们通过大众媒介认知的世界已经远远超出了人们的切身经验范围。失去了现实判断依据的受众只能任由大众媒介摆布,尽管他们可以选择,但却软弱无力,大众媒介的“威权”地位得以确立。

媒介的发展演变正在把人类带入一个新的传播时代。刘建明教授认为:“移动媒介的消亡过程要经过人性化、小型化、经济化和本体异化四个阶段,这也是它们应采取的对策。所谓人性化,是说媒介的内容首先发生变化,针对人性欲望提供人们心理需要的内容。人们越感兴趣、越关注的内容,赋予报纸越强的生命力,生存的时间越长。小型化是指介质外形发生携带方便、获取信息方便的变化,创造在特殊空间使用的条件,尽量减少介质传播的障碍。所以,小报拥有的读者较多,相对容易盈利。经济化是最重要的变化规律,即媒介最大限度地降低售价,甚至让使用者无须掏钱或拿很少的钱就可享用,才能延长报纸的生命。经过以上步步为营的应变策略,最后挽救灭亡的途径是彻底改变自己,把自己打造为新生媒体,发生从形态到性质上的变异,这就是本体异化的彻底变革。从历史上看,无论哪种移动性媒体的消亡都要经过这四个阶段,采取这样的变革来维持最后时期的生存。”[4]传播媒介在经历了人性化、小型化、经济化和本体异化四个阶段后,小众媒体开始进入人们的视野,走入寻常百姓家。小众媒体的人性化、小型化、经济化和本体异化的特点意味着大众媒介的信息发布权开始由集中走向分解,大众传播媒介的传播霸权也逐渐瓦解,受众的传播权将得到加强。大众传播的“微权”时代已经到来。

历史背景的巨大变迁给传统的“议题设置”理论带来了尴尬的局面,同时也带来了变革的契机。在传播“威权”的大众传播时代,“议程设置”的权力来自大众媒介高度集中的传播权。公众议题基本服从于大众媒介“发落”。媒介强权掩盖了广大受众的信息需求。在传播“微权”时代,传播权力被分散到个人,“议程设置”的权力又由谁来掌控?大众传播时代议题选择标准是由大众传播媒介和一些利益集团制定的,对事件本身属性的认定就带有明显的大众媒介主导的意味。当受众被小众化媒介武装以后,群体传播的实力将被加强,群体传播成为议题诞生的摇篮,以前所谓的议题选择标准也将以小群体为中心来重新制定。事件属性的认定将成为由群体价值观所左右的组织事务。在群体议题形成以后,议题在群体之间传播与交流,经过群体间“求同存异”这一潜在机制的作用,议题经过否定、补偿、强化或修改而形成新的公众议题。

具体来讲,议题在群体中产生的原因就在于新的人际传播加强了群体传播的封闭性。在这里,笔者把群体环境分为硬环境和软环境。硬环境是指群体的传播系统,软环境是指群体价值观、文化和道德规范等因素。大众传播时代的群体传播系统因个体在空间上的隔离而造成系统的传播不畅,群体传播系统这一硬环境不完善。群体内部的传播与交流有时会因群体成员身处异地而难以维持甚至会断绝,久而久之,群体成员的群体归属感、道德规范和价值观被淡化,一些群体成员将会被边缘化直至加入其他群体而异化,群体软环境的影响力受到群体硬环境的制约,在个体成员身上表现出弱化趋势。小众传播时代,人际传播克服了时间和空间的限制,群体的价值观与道德规范也因此突破时间空间限制而得到认可和强化,群体软环境的约束力即内敛性也将极大增强,其效力得以充分发挥。比起以往,更具信息获取能力的个人将作为群体在广大范围内对外信息获取的“触点”,他们群集合力,增加了群体的信息储备和经验值。媒介议题要进入群体成为组织议题将越来越难,因为议题必须通过群体价值观、道德规范以及经验知识等因素的层层过滤,许多议题被挡在群体议题之外。相反,公众议题更有可能从群体内部产生。小众传播时代的群体传播系统的开放性与软环境的内敛性的矛盾作用容易生成群体内部议题,并通过开放的传播系统将群体议题传播出去进行交流与塑造,从而形成公众议题。

第三阶段:小众化媒介发展到私人媒介阶段,“议程设置”权将从受众手中回到事件本身。

受众碎片化趋势的不断深入,加速了传播媒介由小众化向私人化的发展和演变。而传播媒介的高度私人化导致的一个直接结果就是受众的信息接触自由度的增加和信息接触渠道的增多。人们开始通过人际交流获得超出自己经验范围以外的信息。个体的经验通过跨时空的人际传播在广大范围内得以整合,议题在受众之间通过人际交流形成的共同的“经验场”中被检验。经验来自事实本身,议题作为被人们关注的事实,只有本身的属性与人们的需求和经验相投时,才能被保留并传播。私人媒介时代,受众接触信息渠道的增多使他们在信息发布权集中于大众媒介时被压抑的信息需求得以张扬。多样化的信息需求与事实属性的投合成为产生议题的新机制。事实属性的认定虽说是一个由受众做出的主观行为,一些属性被强调,另一些属性被掩盖,但对此,麦库姆斯认为,人们在思考议题时,其实思考的正是该议题的属性。这些属性正是人们审视议题的视角,体现了“属性的议程设置”[5]。可以看出在私人媒介时代,受众在议题的形成过程中起了关键作用,但从根子上讲,对议题的检验和产生议题的根源都在于事实本身,议题设置的权力来自事实。

结语

回顾历史,展望未来,对议题设置的发展路径可以做一个粗浅的总结,即口语传播时代“事实”设置部落议题,大众传播时代媒体为受众设置公众议题,小众传播时代受众群体形成组织议题,个人传播时代事件本身的属性与个人需求的共同作用衍生出大众化议题。但必须指出,议题设置的发展方向发生了根本性的变化,大众传播时代的议题设置是由媒体到公众的从上到下的形成过程,而在个人化的传播时代,议题设置则是由“个人”议题上升为“群体”议题再上升为公众议题的从下到上的形成过程。

参考文献:

[1]殷晓蓉.议程设置理论的产生、发展和内部矛盾[J].厦门大学学报:哲学社会科学版,1999(2).

[2]刘建明.媒体议程决定论的谎言[J].传媒.2006(6).

[3]E·M·罗杰斯.传播学史[M].殷晓蓉,译.上海译文出版社,2006.

[4]崔保国.2006年:中国传媒产业发展报告[M].社会科学文献出版社,2006:97.

[5]李本乾.中国大众传媒议程设置功能研究[M].甘肃人民出版社,2002:25.

爱华网

爱华网