先天下之忧而忧,后天下之乐尔乐乎。此句出现在范仲淹岳阳楼记,千百年来为世人所传颂。也是书法家们爱好的一句诗句。下面是小编为你整理的范仲淹岳阳楼记书法,希望对你有用!

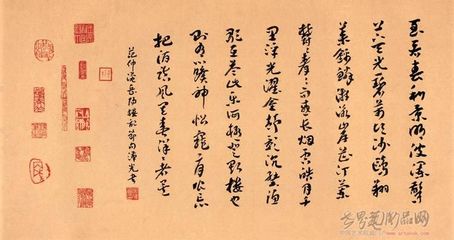

范仲淹岳阳楼记书法欣赏范仲淹岳阳楼记书法图片1范仲淹岳阳楼记书法图片2范仲淹岳阳楼记书法图片3范仲淹岳阳楼记书法图片4

范仲淹的无奈

齐宣王在自己的雪宫里接见孟子,这雪宫估计是齐宣王的别墅或者什么的,否则齐宣王也不会一见孟子就得意洋洋的问:贤者亦有此乐乎?

众所周知,孟子用的是打蛇贴棍式的战术。齐宣王本是炫耀,可孟子不管你是炫耀还是不炫耀,反正就着你伸出的小棍儿就贴自己的仁政:“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”

我不知道,孟子这些话对齐宣王有什么触动,但是我至少知道,乐以天下忧以天下对后世的君主来讲,并不具有普遍意义。宋朝的时候,这种本就式微的对君王的道德要求,被中国的士大夫们扛到了自己肩上,始作俑者,应该是范仲淹吧。范仲淹在自己的《岳阳楼记》里,把它改作“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,唱出了自己对待仕途进退的心声,由此引起中国诸多士大夫的共鸣。

这种共鸣,从表面上看,是中国士大夫们胸中装有全天下的气概和胸襟,从背后看,则是君主专制体制下,士大夫们对于自身仕途进退把握不得的无奈和凄凉!自身进退都把握不得,这种心中装着全天下的气概,未免就有些自作多情的嫌疑了。比如杜甫,壮年时穷到自家孩子都养不活的地步,老年时更惨,连个茅屋都住不得,“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”,惨啊,这种感觉我也有过,我小的时候,虽然已是二十世纪的七十年代了,但是村里几乎家家都还是茅屋,茅屋逢雨就漏,内外皆往下掉泥块,顶上三重茅一般没有被刮下去过,即使刮下去,由于那时的道德风尚较高,路不拾遗,夜不闭户的,所以也不用担心被顽童们抱走!但是那种“秋风秋雨愁煞人”的心理感觉是相通的,一者,屋内漏雨,身上衣薄,身冷心更冷;二者,秋雨浸淫,茅屋怕倒,晚上睡觉都做噩梦!不过,与杜工部的共同语言仅止于此,“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”的境界我就没有了。因为我那时候正穷急呢,在学校天天唱“我们的祖国是花园,每个人脸上都笑开颜”呢,特别是后一句,于我有栽赃的嫌疑,我什么时候笑开颜了?简直要气死我了!也许,这就是圣人(诗圣)与凡人的区别,圣人自己都快冻死了,还在想着天下寒士;凡人就怕自己冻死,所以连一个笑开颜都吝啬。

杜圣的这种境界,后来被范仲淹大而化之了:“不以物喜,不以己悲,居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君。是进亦忧,退亦忧;然则何时而乐耶?其必曰:‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’乎”?

他这么一大而化之,就完了,大违孟子的初衷,国计民生,天下疾苦于皇上没有什么干系了,全扛到士大夫头上了!

仲淹倒是能吃苦,21岁去长白山上的醴泉寺读书,每天只煮一锅稠粥,凉了以后划成四块,早晚各取两块,拌上一点儿韭菜末,再加点盐,就算是一顿饭!我初中时,师生们经常背后窃笑我的语文老师,据说他是北大中文系毕业的。我们那时候,属于民间常说的“穷得都傻了”的群体,不知道大学是什么东西,更不知北大是什么东西,语文老师是打到穷乡的右派,每天面对的是我们这一帮群傻,有招也使不上,所以他教书只有一招:从不讲解课文,只要求我们背书!至于他的吃饭方式,倒是与范夫子有得一拼,如果师生想去他房间喝些水,那你得有起码的心理准备:一个干净的饭碗也没有!他是好几天做一回饭,一大锅稀饭里煮众多的窝窝头,窝窝头的个数可能要超过一个班,逼近一个排。他每顿饭一碗稀饭,一个窝窝头,直到把它们全部消灭为止。饭碗更是用一个扔桌上一个,直到把所有的饭碗用完为止。那时的群傻们虽然傻,但还是接受不了这种军团推进式的吃饭方式的,所以免不了在背后偷偷地笑他。如今看了仲淹的故事,才算彻底明白我那北大毕业被打到乡下的右派老师,原来是仲淹式的人物。只可惜,他没有像仲淹那样扬名后世,默默地终老我们那乡下中学了。

仲淹后来在宋代著名四大书院之一南京应天府书院读书,干脆就是个特困生,所幸的是,那时候中国的大学还没有实行并轨制,学杂费是没有的,所以,五年苦读之后,仲淹中了进士。

仲淹后来到中央担任秘阁校理(秘阁是皇家藏书楼之一,校理是负责藏书的整理和校勘),他对自己的工资特别满意:“我的官职很小,俸禄不算多,但每年也有三百贯铜钱,相当于两千亩地一年的收成。”但是仲淹贫能守志,富也不会即安的,他心里装的仍是天下民生,这就注定了他要凄苦一辈子了,进也忧,退也忧,当官忧民,不当官忧君,快乐的日子是永不会有的了。

照我看,当官还不如做生意,比如欧文就比较实干,用自己开工厂挣的钱,搞共产主义新和谐的实验。所以杜工部最应做房地产,弄诸多安乐居,一色的红砖青瓦,天下寒士一人一套,多好!至于范仲淹,就适合做相声小品大师,每年发愁上央视春节晚会的事儿,每年逗全国百姓开心一回,才算是真正的“先天下之忧而忧后天下之乐而乐”吧?

从道德境界来讲,范杜都是高昂的。但是我觉得这高昂很是没劲儿!君主把全天下当作自己的家,把百姓当作自己的家畜,把官员当作自己家的牧童。牧童再高昂,无非是轻轻的挥着鞭儿,再轻轻的打下罢了,它改变不了百姓沦为家畜的实质。而牧童本人,在皇君家里,顶多也就一个家奴,你再多情,无非是想得到家畜们一个感恩的眼神儿,又怎么的?仲淹也曾搞过改革,就是历史上著名的庆历新政,可是最后还是半途而废了。“一家人哭总比一路人哭要好吧!”

一句话,你倒多情,可惜统治者不领情!

饶有意味的是,仲淹一生为官,三次被贬,愈是被贬,名望愈高。第一次外贬时,亲朋们一直把他送到都门外,称赞他说:“此行极光”。第三次被贬时仍有人安慰说:“此行尤光”。仲淹听罢大笑道:“仲淹前后已是三光了。”看来,做下放右派既成了士大夫们的光荣,那么士大夫更无意构筑自身之安全堡垒了,所以,他们的思考永远不会出轨,他们将永远是皇家棋盘上的一粒棋子,他们所谓的改革,也就永远拘于体制内,封建的制度与体制也将永远的风雨不动安如山了。于是,恶制出圣人,昏君出贤臣,士大夫们的忠诚与悲情,就成为百姓们永远的感动了。

爱华网

爱华网