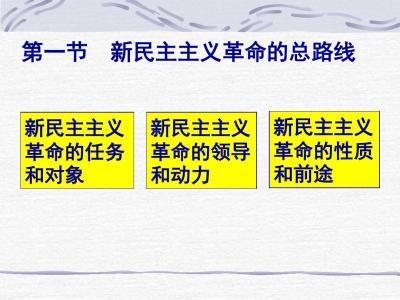

所谓新民主主义社会理论,是毛泽东对于新民主主义社会的前途、性质、地位、任务及长期性和新民主主义社会的政治、经济、文化等方面的理论认识。下面是小编给大家推荐的毛概新民主主义革命论文参考,希望大家喜欢!

毛概新民主主义革命论文参考篇一

《新民主主义理论的功用》

[摘要]本文在论述了马克思主义传入中国的条件是鸦片战争后中国所面临的民族危机和俄国“十月革命”的示范效应的基础上,指出了马克思主义通过俄国传入中国时就存在着马克思主义与中国实际的差距以及俄国经验和中国实际的差距,阐释了陈独秀的右倾投降主义错误和王明的“左”倾机会主义错误发生的深层原因,最终揭示了新民主主义理论在弥合马克思主义以及俄国经验与中国实际的差距方面的理论功用。

[关键词]新民主主义;马克思主义;俄国经验;中国实际

从鸦片战争开始,中国开始逐步沦为半殖民地半封建社会,民族危机越来越严重。为了摆脱民族危机,以洪秀全为代表的农民阶级,以曾国藩、李鸿章为代表的地主阶级洋务派,以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派,以及以孙中山为代表的资产阶级革命派都进行了各自的探索。然而,这些探索都没有能够改变中国的命运,最终都以失败而告终了。正如毛泽东所总结的:“中国人向西方学得很不少,但是行不通,理想总是不能实现。多次奋斗,包括辛亥革命那样全国规模的运动,都失败了。”〔1〕由于农民阶级、地主阶级、资产阶级维新派以及资产阶级革命派都没有能够寻找到一条救亡图存的道路,所以,中国需要新的阶级在新的指导思想下探寻出一条新的救亡图存的道路。在这个时候,列宁领导的“十月革命”的胜利给了中国人民极大的鼓舞。正如毛泽东所说:“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。”〔3〕所以,中国是在民族危机日益严重的情况下,为摆脱民族危机而接受马克思主义的。由于马克思主义是通过俄国“十月革命”的示范效应传入中国的,所以中国在接受马克思主义的同时也接受了俄国的革命经验。

一、两种差距

(一)马克思主义与中国实际的差距

马克思所生活的时代正是资本主义迅速发展的时期。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中说:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切时代创造的全部生产力还要多,还要大。”〔2〕所以,马克思视野里的社会是以工业为主体的资本主义社会。这一社会的主要矛盾是无产阶级与资产阶级的矛盾。无产阶级作为人类历史上最新出现的阶级,代表着最先进的社会生产力,代表着未来人类的发展方向,同时却深受资产阶级的剥削压迫。因此,马克思主义的理论旨趣主要是通过社会主义革命消灭资产阶级以解放无产阶级。放大来说,马克思主义的最高目标是最终消灭一切剥削和压迫以解放全人类。因此,从全人类的解放这一角度看,哪里有阶级压迫,哪里就有适合马克思主义生根发芽和成长的社会土壤。从这一点上说,中国的社会土壤是适合马克思主义的。因为当时的中国社会存在着严重的剥削压迫现象。然而,中国的社会土壤虽然是适合马克思主义的,但是这种适合不是直接的适合。马克思主义所要进行的是无产阶级推翻资产阶级的社会主义革命。然而,中国是一个以小农经济为主体的社会。中国社会的主体是农民阶级而不是无产阶级。中国社会的主要矛盾是封建主义与人民大众的矛盾,而不是无产阶级与资产阶级之间的矛盾。中国社会的特殊情况是在马克思的理论视野之外的。由于马克思主义所要进行的是无产阶级推翻资产阶级的社会主义革命,所以,如果照搬马克思主义,中国社会还达不到马克思所说的进行社会主义革命条件。

(二)俄国经验与中国实际的差距

革命前的俄国社会矛盾极其尖锐,在沙皇的黑暗统治下,俄国无产阶级所遭受的压迫与其他资本主义国家的无产阶级相比更为严重。这就为马克思主义在俄国的迅速传播提供了社会条件。第一次世界大战使俄国深陷战争的泥淖,使得原本就不堪压迫的俄国民众的革命愿望空前强烈。在这种情况下,俄国的无产阶级和资产阶级一起发动了“二月革命”,推翻了统治俄国二百多年的罗曼诺夫王朝。“二月革命”后建立的资产阶级临时政府并没有使俄国民众的境遇有所好转,俄国工人阶级又在布尔什维克的领导下发动了“十月革命”,推翻了资产阶级临时政府,建立了世界上第一个社会主义国家。“十月革命”的胜利为和俄国有着相似国情的国家提供了革命的样板。俄国的经验说明在资本主义发展不充分的国家,如果具备一定的社会条件,也可以取得社会主义革命的成功。俄国“十月革命”的胜利给了中国人民以极大的鼓舞。因为中国和俄国具有很多相似的地方。比如中国和俄国都是小生产占据优势地位的国家。俄国和中国虽然有很多相似的地方,但中国在许多方面和俄国还是有着巨大差别的。比如与俄国相比,中国无产阶级的力量要小得多。“十月革命”之所以能够取得胜利在于俄国无产阶级的力量大于资产阶级的力量。而在中国,反革命的势力占据着中心城市,他们的力量要比无产阶级的力量大得多。在中国,但靠无产阶级在城市的暴动是无法取得革命胜利的。从这一点上说,中国如果照搬俄国的革命经验,就无法取得革命的成功。

二、两种错误

(一)陈独秀的右倾投降主义错误

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中说“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的”,但马克思在1859年写的《〈政治经济学批判〉序言》中又指出“无论哪一个社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的;而新的更高的生产关系,在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前,是决不会出现的。”陈独秀机械地理解了马克思所说的“两个必然”和“两个绝不会”,认为中国还不具备进行社会主义革命的条件。陈独秀认识到了当时的中国要进行的革命不是社会主义革命,而是民主革命,但他认为既然是民主革命,领导革命的阶级自然是资产阶级而不是无产阶级。无产阶级的任务只是协助资产阶级夺取政权,然后使中国走向资本主义社会。等资本主义充分释放了其所能容纳的生产力之后,无产阶级再进行社会主义革命。陈独秀的错误在于虽然认识到了中国当时所应进行的是民主革命,但是没有看到中国资产阶级的软弱性和妥协性,没有看到旧民主主义和新民主主义的区别,自然也找不到无产阶级领导民主革命的理由。在“二次革命论”的逻辑下,陈独秀主动放弃了无产阶级在民主革命中的领导权,犯了右倾投降主义错误。 (二)王明的“左”倾机会主义错误

陈独秀的右倾投降主义错误使中国革命遭受了重大挫折。在惨痛的教训下,中国共产党的领导者认识到了主动放弃无产阶级在革命中的领导权的危害。这时以王明为代表的一些中共领导者就开始照搬照抄在革命中紧紧抓住革命领导权的俄国布尔什维克的革命经验。布尔什维克领导的“十月革命”是通过城市中心暴动取得成功的,同时“十月革命”推翻的是资产阶级临时政府。所以,照搬照抄俄国经验,必然要坚持“城市中心论”,同时会打击民族资产阶级。王明的错误在于虽然认识到了无产阶级必须在革命中掌握领导权,但是由于忽视了中国国情与俄国国情的区别,因而看不到民主革命与社会主义革命的区别,把民主革命与社会主义革命混为一谈了,把原本应该进行的民主革命同时搞成了社会主义革命。

三、弥合两种差距

由于中国社会的实际情况与马克思视野里的社会有一定的差距,与俄国的情况也有一定的差距。所以,马克思主义传入中国的时候就存在着马克思主义与中国实际的差距以及俄国经验与中国实际的差距。只是中国共产党的早期领导人缺乏对中国国情的认真研究,缺乏对这两种差距的深刻认识,所以不知不觉中就会犯照搬马克思主义的错误和照抄俄国经验的错误。这才产生了陈独秀的右倾投降主义错误和王明的“左”倾机会主义错误。

按照通常的观念,如果认定中国需要进行的是民主革命,革命的领导者就自然是资产阶级,无产阶级就要放弃对革命的领导权,这就走上了陈独秀的路线。如果认定中国需要进行的是社会主义革命,资产阶级就成了革命的对象,这就走上了王明的路线。

毛泽东在对中国的国情进行深入分析的基础上指出中国社会的性质是半殖民地半封建社会,而中国社会的性质决定了中国当时所要进行的革命是民主革命而非社会主义革命。然而,在半殖民地半封建社会的中国,资产阶级由于具有软弱性和妥协性,所以不能领导中国人民取得民主革命的成功。由于在传统的理论中找不到无产阶级领导民主革命的理由。无产阶级政党必须创立新的理论来为无产阶级领导民主革命进行理论上的论证。新民主主义理论就在这种背景下应运而生了。在《新民主主义论》中,毛泽东明确指出:“中国革命的历史进程,必须分为两步,其第一步是民主主义的革命,其第二步是社会主义的革命,这是性质不同的两个革命过程。”〔4〕毛泽东的中国革命分两步走的思想,纠正了陈独秀“二次革命论”的错误和王明“一次革命”的错误。

毛泽东认为中国当时的革命虽然和辛亥革命一样都是民主革命,然而由于革命的领导阶级不同,因此有了旧民主主义革命和新民主主义革命之分。旧民主主义革命的失败是由于资产阶级的软弱性和妥协性。毛泽东在分析中国资产阶级的特点时指出:“他们(指中国的资产阶级)是殖民地半殖民地的资产阶级,他们在经济上和政治上是异常软弱的,他们又保存了另一种性质,即对于革命敌人的妥协性。中国的民族资产阶级,即使在革命时,也不愿意同帝国主义完全分裂,并且他们同农村中的地租剥削有密切联系,因此,他们就不愿和不能彻底推翻帝国主义,更加不愿和更加不能彻底推翻封建势力。这样,中国资产阶级民主革命的两个基本问题,两大基本任务,中国民族资产阶级都不能解决。”〔5〕由于资产阶级的软弱性和妥协性,中国的资产阶级已经不能再领导中国的民主革命继续前进了。而在当时中国的各阶级中,只有无产阶级与最先进的经济形式相联系,具有最彻底的革命性。所以,中国民主革命的领导重任就历史地落在了无产阶级身上。

由于中国社会的性质是半殖民半封建的社会,所以中国社会的革命应该是民主革命而不是社会主义革命。民主革命和社会主义革命在对待民族资产阶级的态度上是不同的。正如毛泽东所说:“在旧俄帝国,因为它已经是一个军事封建的帝国主义,是侵略别人的,所以俄国的资产阶级没有什么革命性。在那里,无产阶级的任务,是反对资产阶级,而不是联合它。在中国,因为它是殖民地半殖民地,是被人侵略的,所以中国民族资产阶级还有在一定时期中和一定程度上的革命性。在这里,无产阶级的任务,在于不忽视民族资产阶级的这种革命性,而和他们建立反帝国主义和反官僚军阀政府的统一战线。”〔6〕

新民主主义的思想,一方面弥合了马克思主义理论与中国实际的差距,为无产阶级获取革命的领导权进行了理论的论证,有利于无产阶级的政党—中国共产党成为了民主革命坚强的领导核心;另一方面,弥合了俄国经验与中国实际的差距,不再把民族资产阶级当作革命的对象,而是当作革命的动力。这样就使无产阶级能够团结一切可以团结的力量,最终取得革命的胜利。由于弥合了马克思主义理论与中国实际的差距以及俄国经验与中国实际的差距,新民主主义理论的创立使中国革命打开了新的局面。

〔参考文献〕

〔2〕马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集〔M〕.北京:人民出版社,1995.

〔1〕〔3〕〔4〕〔5〕〔6〕毛泽东.毛泽东选集〔M〕.北京:人民出版社,1991.

毛概新民主主义革命论文参考篇二

《毛泽东新民主主义经济理论的历史、内涵及现实意义》

[摘要]新民主主义经济理论是毛泽东新民主主义社会理论的三大组成要素之一。毛泽东在多年的革命与建设实践中,运用马克思主义基本原理,创造性地提出了新民主主义经济理论,深入的思考和探索了新民主主义社会的经济建设问题,以此来解决中国经济的实际问题。毛泽东的新民主主义经济理论对革命根据地乃至新中国成立后的新民主主义经济建设提供了有益的理论指导。

[关键词]新民主主义理论;新民主主义社会;新民主主义经济

新民主主义社会理论是毛泽东思想的主要组成部分之一,其中,新民主主义经济理论又是新民主主义社会理论的三大要素之一。毛泽东通过将马列主义基本原理与中国的实际情况相结合,深入思考和探讨了新民主主义社会的经济建设,形成了独特的新民主主义经济理论,在新中国建立之初,对当时的经济恢复与发展提供了理论上的指导。

一、毛泽东新民主主义经济理论的形成过程

毛泽东的新民主主义概念及其经济理论发端于抗日战争时期,这一概念首次出现于1939年底发表的《中国革命和中国共产党》一文。随后,毛泽东又于1940年1月发表《新民主主义论》,对新民主主义理论进行了系统论证和详细阐明,在谈到新民主主义经济时,毛泽东在文章中指出“在中国建立这样的共和国,它在政治上必须是新民主主义的,在经济上也必须是新民主主义的”[1]。毛泽东肯定了国营经济在“整个国民经济的领导力量”的作用,同时也指出应当鼓励资本主义的发展,在国营企业已经掌握国家经济命脉的前提之下,不要急于没收其余资本主义的私有财产,也不要对资本主义在国民经济的其他领域的发展横加干涉,严令禁止其发展,同时也倡导要进一步实行土地革命,将地主的土地予以没收,分给广大的农民,走“‘节制资本’和‘平均地权’的路”[2]。

1945年在党的七大会议上,毛泽东在《论联合政府》的报告中指出,在未来的新民主主义国家中,如果新民主主义的经济得不到很高的重视和很好的发展,那么“要想在半殖民地半封建的废墟上建立起社会主义社会来,那只是完全的空想”,因此在面对资本主义时,不应该害怕,新民主主义国家对待资本主义的态度应该是大力促进其发展。因为在这一阶段,中国的经济由“国家经营、私人经营和合作社经营三者组成”[3],国营经济虽然掌握了国民经济的命脉,但只占到10%左右,而合作社刚刚开始建立,只有私人资本主义在这个时期能够为国民经济的快速发展提供极大的支持和帮助,因此只有调动资本所有者的积极性才能更好地开展经济建设。这一时期,毛泽东对新民主主义经济理论进行了更进一步的完善和丰富。

1947年12月底,毛泽东在《目前形势和我们的任务》中提出了新民主主义经济的三大纲领,即“没收封建阶级的土地归农民所有,没收蒋介石、宋子文、孔祥熙、陈立夫为首的垄断资本归新民主主义国家所有,保护民族工商业”[4]。毛泽东认为由于中国经济还十分落后,在新中国建立后,资本主义经济在整个国民经济中,还是不可缺少的一部分,在帮助新中国发展生产力的任务上还担负着相当重要的任务,因此鼓励民族工商业发展的政策是必须实行的。同时,毛泽东预测将来新中国的社会经济形态由国营经济、向集体化过渡的农业经济及独立经营的中小私人资本家三者组成。

1949年3月,中共七届二中全会召开,毛泽东在全会的报告中再次提到了对新民主主义经济的认识,认为国营企业、合作社、个体、私人资本主义和国家资本主义是新民主主义经济的基本组成部分。其中,占10%左右的国营经济因为具有社会主义的性质,因而必须在国民经济中起领导作用,掌握着国家的经济命脉。其他类型中,合作社具有半社会主义的性质,在将来必然要向社会主义性质转变,国家资本主义和私人资本主义皆具有资本主义性质,新民主主义国家可以依靠它们快速地发展生产力,提高经济总量。由于中国经济水平不高,落后的小生产经济数量庞大,它们“站在资本主义与社会主义的十字路口”[5],既可以向资本主义发展,也可以通过良好的引导而走上社会主义的道路。

新中国建立后,在毛泽东新民主主义经济理论的指导下,党领导全国人民没收官僚资本和帝国主义资本,调整工商业,全新的新民主主义经济制度就此建立起来。

二、毛泽东新民主主义经济理论的内涵

1.界定了新民主主义经济的性质

新民主主义经济到底是什么性质的经济形态?这个问题一度困扰了很多人。毛泽东则认为,虽然新民主主义经济中包含有比较多的资本主义的成分,但它绝不可能是资本主义性质的。原因有二,其一,相对于民族资产阶级而言,我国的无产阶级人数更多,力量更强,基础更深,因此新民主主义经济的建立,完全是依靠无产阶级及其先锋队组织中国共产党的努力;其二,发展新民主主义经济,目的就是将来能够在此基础上向社会主义过渡。人民共和国能够通过手中掌握的国营企业来实现对新民主主义社会中经济生活的领导,在这个过程中,社会主义性质的经济成分就会积累的越来越多。由此可见,新民主主义经济的建立虽然距离社会主义社会还有很长的一段距离,但是新民主主义中社会主义成分的发展使得它向社会主义的过渡变成可能。

2.制定了基本的行动纲领

对于新民主主义经济应当如何发展这个问题,毛泽东指出,新民主主义经济应当“节制资本”,将“大银行、大工业、大商业,归这个共和国的国家所有”,在农村中应“扫除农村中的封建关系”,以实现“耕者有其田”和“平均地权”。新民主主义的经济一方面要允许、鼓励、推动资本主义的发展;另一方面要利用国家掌握的、具有社会主义性质的经济成分来影响整个国民经济,从而控制整个社会经济发展的计划与节奏。由于清晰地认识到了新民主主义经济的重要性以及这个过渡阶段的领导阶级和发展方向,毛泽东的新民主主义经济纲领成为中国共产党实现社会主义的基本纲领。

3.辨明了新民主主义经济的内部关系

随着国民经济的不断向前发展,新民主主义经济中各阶级、各经济成分之间一直都在不断调整相互的关系,毛泽东对此予以了详细的阐明。首先是必须进行这种调整。新民主主义经济在铲除帝国主义、封建主义统治后建立起来,农民获得了土地,工人成为了国家的主人,“从而造成将农业国转变为工业国的可能性”。要让新民主主义国家的经济持续不断地发展,最终实现向社会主义过渡,新民主主义国家还需不断调整各阶级、各部门之间的相互关系。其次是规定了这种调整的内容。一是组织个体农民走合作化道路。组织农民发展现代农业是新民主主义经济发展的头等大事,如果不充分认识个体自然经济的落后性并加以改造,工业化就难以实现;二是注重协调劳资关系。协调劳资关系应从两方面加以考虑,既要保护工会组织和工人阶级的合法权益,又要保证各类企业在正当经营下的合法盈利,共同为发展经济而努力;三是调整国民经济中影响生产的环节。事关经济发展的各行各业和各部门都要以经济建设、工业发展为第一要务,不能再出现旧社会那种相互掣肘、恶性竞争致使效率低下的现象。

毛泽东关于新民主主义经济的论述既坚持了马克思主义基本原理的指导,又结合了中国经济发展的实际状况,为我国在新民主主义时期的经济发展提供了正确的理论指导。

三、毛泽东新民主主义经济理论的现实意义

1.坚持多种经济成分的共存与协调发展

毛泽东提倡在新民主主义国家中让性质各不相同的经济成分长期共存下去,他指出由于中国在今后一个相当长的时期内将处于贫困落后的状态之中,还存在大量分散、落后的个人经济,因此要激发和利用资本主义者的积极性来共同建设国家。因此社会主义性质的国营企业和半社会主义性质的合作社,再加上国家和私人资本主义,以及个体经济,就构成了新中国的几种主要的部分,“构成新民主主义的经济形态”[6]。对于在多种经济成分并存时何种经济成分该占据主导地位的问题,毛泽东的答案明确而坚定,那就是:“新民主主义中有社会主义的因素,在政治、经济、文化各方面都是这样,并且是领导的因素”[7]。允许多种经济成分并存发展表明毛泽东认识到了中国经济落后、难以实行社会主义公有制经济的现实。在这一思想指导下,新民主主义经济中不仅有国家掌控的大型国企,也有私人资本经营的各类公司;既有半社会主义性质的各种合作社,也有为数众多的个体经济,这许多种所有制经济互惠共存,共同发展,使新民主主义经济具有蓬勃的生机,得到了迅速的发展。尽管在新中国建立后,新民主主义社会存在时间不长,致使新民主主义经济也随之消失,但事实证明,毛泽东的新民主主义经济理论把握住了新民主主义社会的本质特征,符合我国当时生产力的发展水平,也促进了当时国民经济水平的快速发展和生产力水平的迅速提高。

2.科学对待资本在经济发展中的作用

新中国成立后,在如何对待资本主义这个问题上,大家有诸多看法。而毛泽东则坚持认为,即使是革命胜利了,国家也必须确保资本主义能够得到快速、平稳的发展,只有这样才能最大程度地提高新民主主义国家的生产力水平。对此,毛泽东解释到,相比于帝国主义和封建主义的压迫,资本主义的发展是一个进步的过程,对于中国这样的落后国家而言,还是一个不可避免的过程。资本主义的发展,不仅有利于其自身,而且对无产阶级也是大大有利的。毛泽东指出,对于现阶段的中国而言,我们经济成分中的资本主义不是太多而是太少了。因此,在实行新民主主义制度的国家中,除了国营、合作社与个体经济这些,还要让一定数量的资本主义经济得到快速发展,只有这样,社会才能不断向前发展。

毛泽东不仅从理论上对这个问题进行了论述,更是对理论如何能够转化为实际可行的操作进行了思考,提出了资本主义经济在新民主主义社会发展的具体规划。第一步就是由新民主主义国家将官僚资本和帝国主义在华资本收归国有,使国家的经济命脉得以掌握在人民手中;第二步开放国内的自由竞争和自由贸易,只有这样才能够使资本主义经济得到极大的释放和更好地发展,从而更有力的推动国民经济向前发展;第三步是尽管允许资本主义经济成分的存在,但必须对其存在和发展予以一定程度的限制,从多个方面着手,采取灵活的政策,既让资本主义为新民主主义经济的发展服务,又不会脱离无产阶级和人民共和国的掌控而导致经济发展的失控。关于对外贸易、引进外资等事项,毛泽东也是十分关注,多次指出应当同世界各国――包括资本主义国家与非资本主义国家,进行贸易往来,只有这样,才能够大大促进新民主主义经济的发展。

3.以生产力的发展为中心任务

生产力的发展是人类社会不断进步的根本动因,正如马克思告诉我们的:“彻底的社会革命是同经济发展的一定历史条件联系着的;这些条件是社会革命的前提。”[8]毛泽东的新民主主义经济理论十分重视生产力的发展,提出新民主主义革命胜利后,中国将进入新民主主义社会,这是由中国当时的生产力发展水平所决定的。由于旧中国的贫穷落后,生产力水平十分低下,直接进入社会主义社会是不可能实现的任务,因此必须经过新民主主义社会这一带有过渡性质的阶段。毛泽东认为新民主主义社会是中国走向社会主义的必经之路,在这一时期的中心任务就是大力发展生产力,全力进行经济建设,提高社会的生产力水平,为向社会主义过渡打牢物质基础。为了使全党上下一心,全力进行经济建设,毛泽东多次强调,党和国家的一切工作都必须围绕经济建设这个中心任务展开,集中一切力量开展生产建设,以最快的速度恢复国民经济,发展社会生产力。

关于如何推进生产力的发展,毛泽东的思路是首先实现国家的工业化和农业的近代化。他指出,为了更好地提高生产力水平,必须在全国范围内大规模地发展工业,以及与此相配套的商业贸易、货币金融以及交通运输等事业,从而最终建立起自己的民族工业体系。与此同时,须使广大的尚受到自然经济桎梏的农业实现近代化,提高耕种技术和效率,实现增产增收。毛泽东对发展生产力的坚持使得新中国在建立初期就迅速恢复了国民经济,开展大规模的经济建设。

对于新民主主义社会的生产力达到一定程度之后该向何处去,毛泽东明确指出新民主主义共和国是一个过渡的阶段,待到生产力水平发展到了一定的程度,必然要向社会主义前进。但是对于新民主主义阶段的生产力发展到何种程度就能向社会主义过渡,毛泽东也清醒地认识到新民主主义社会“决不是一朝一夕所能成就的”[9],必然会要经历一个比较长的发展时期,以非常谨慎的态度强调“何时转变,应以是否具备了转变的条件为标准”,“不应当轻易谈转变”[10]。

毛泽东的新民主主义经济理论尽管对新中国的实际情况作了实事求是的分析,也得出了新民主主义经济必须得到进一步发展,新民主主义社会还将存在比较长的一段历史时期的结论。但由于国民经济迅速恢复、部分不法资本家的不良行径,以及苏联要求我们加入社会主义阵营、西方国家开始对华进行制裁等国内国外多重因素的影响,致使新民主主义社会在中国只存在了不长的时间,党中央和毛泽东就提前结束了新民主主义社会,开始向社会主义过渡。但毛泽东运用马克思经济发展理论,结合中国的经济发展实践,创造性地提出了新民主主义经济理论,不仅极大地丰富和充实了马克思主义,而且从理论上对中国新民主主义时期的经济工作进行了科学、正确的指导,为国民经济的迅速恢复和社会生产力的快速发展提供了坚实的理论指导。

参考文献:

[1][2]毛泽东选集(2)[M].北京:人民出版社,1991:678.

[3][9]毛泽东选集(3)[M].北京:人民出版社,1991:1056-1061.

[4][5][6]毛泽东选集(4)[M].北京:人民出版社,1991:1253,1432,1433.

[7]毛泽东文集(5)[M].北京:人民出版社,1996:145.

[8]马克思恩格斯全集(18)[M].北京:人民出版社,1974:695.

[10]毛泽东选集(1)[M].北京:人民出版社,1991:160.

爱华网

爱华网