人口政策的第一大特性,是必须具有充足的提前量和科学的前瞻性。因为,每个人一旦出生,就有生存、成长的权利,这已经是国际社会公认的人权理念。按照目前人口寿命预测,全世界人口平均预期寿命为67.2岁,也就是说,新出生人口的生存期平均长达六七十年,当下人口政策及其影响下的出生率,对社会劳动生产力供给及社会结构的潜在影响,一般要大约20年后才会显现,并且在那之后还将延续数十年。因此,虽然中国目前仍为世界第一人口和劳动力大国,但众所周知,目前中国人口结构的不合理现象已经开始显现,如何从世界其他国家人口政策中吸取经验教训,应对我国迫在眉睫的人口结构失衡问题,是笔者对《世界人口政策2007》(World Population Polcies)进行评述的主旨所在。

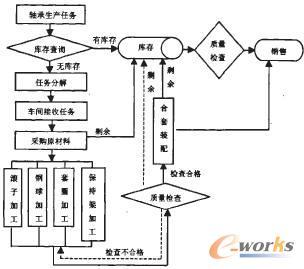

《世界人口政策2007》于2008年春由联合国秘书处经济及社会事务部人口司出版。该书以数字量化的方式,对近30年来全球总计195个国家的人口生态及相关政府的人口政策进行了分类统计,为我们了解世界人口生态与各国政府人口政策的动向,提供了难得的全面数据。该书以时间、类别形成两个纵横交错的坐标系,对世界各国政府的人口政策进行分类评价。其中,时间量度为四(1975、1985、1995、2007年);类别组合为六,依次对相关政府的政策取向进行分类评价(如表1)。通过对《世界人口政策2007》所提供数据进行再统计与分析,笔者以为,当今世界人口生态及人口政策关注的三大问题依次为:人口增速减缓;老龄化加速;国际移民成为相关国家化解人口生态矛盾的一大重要对策。

一、世界人口增长率减缓,地区性差异凸显20世纪上半叶的两次世界大战令主战场欧洲生灵涂炭,人口损失惨重。第二次世界大战结束后的五六十年代,出现了所谓人口出生率骤然高涨的“婴儿潮”,伴随着大规模经济复苏、世界重建中对劳动力的迫切需求,多儿多女受到推崇。在中国,民间羡慕“多子多福”;在前苏联,养育多子女的女性被冠以“英雄母亲”的荣耀。反之,“家庭计划生育”在联合国机构中“几乎成了一句骂人的话”。充裕的人力资源被视为国力强盛的标志之一。

然而,进入上世纪70年代之后,全球人口增长趋势明显分化。在发展中国家,人口增长仍然保持其强劲的增长势头,反之,在欧美等发达国家,“婴儿潮”却在人们尚未知晓其影响力时就开始减退。70年代中期,全世界人口平均总和生育率是4.47,其中较发达地区是2.13,最不发达国家则高达6.61。发达国家与不发达国家之间在生育率上拉开了距离。

进入80年代后,人口基数的高速攀升与经济的有限增长,尤其自然资源的过量消耗与不可再生的矛盾,使众多国家政府感到了发展的沉重压力。面对人口生态与环境危机,越来越多政府认识到实行计划生育、控制人口增长的必要性。大约到了90年代中期,国际社会已经达成基本共识:现在已经不是要不要推行计划生育,而是如何让全球育龄人口都能够享受全面、安全、方便的计划生育服务。全世界人口的自然增长率开始相对减缓。

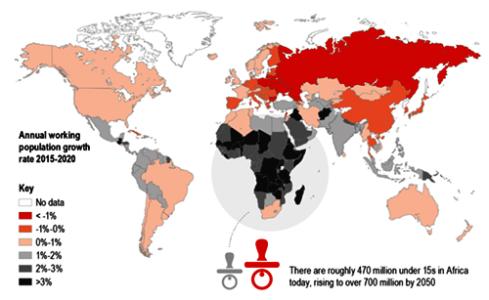

在发展中国家,总人口从1970—1975年年均增长24‰下降到2000-2005年的14‰,降幅可谓不低,但即便如此,2007年时仍然有半数以上发展中国家政府认为本国人口增长太快,需要进一步加以控制。在当今世界最不发达的50个国家中,1986年时,大约有半数国家政府认为本国人口增长过快,到了2007年,同一比例上升到78%。在非洲,1976年时,仅有35%的国家政府认为本国人口增长过快,但到2007年,该比例上升到66%。在亚洲,人口出生率在过去30年明显下降,但仍然有45%的亚洲国家政府认为本国人口增长过快,必须控制。2007年,47%的发展中国家和70%的最不发达国家实施了降低人口出生率的干预政策,其中以非洲增加比例最快。1976年,25%的非洲国家实施降低人口出生率的政策,该比例1986年上升到39%,1996年60%,2007年再上升到64%。反之,未采取任何干预人口增长措施的非洲国家比例,则从1976年的60%下降到2007年的21%。许多发展中国家政府都认识到,必须降低人口的增长速度,才有可能进一步促进经济发展,实现为全体人民提供体面工作和基本社会服务的目标。

然而,几乎与此同时,众多发达国家却出现了与发展中国家相反的人口政策走向。自上世纪90年代中期以来,在联合国界定为发达国家的49个国家中,认为需要采取措施以提高本国人口出生率的国家比例从1986年的18%猛增到2007年的45%。在22个认为人口增长过慢的国家中,21个是欧洲国家。2000到2005年,全世界已有19个国家人口出现负增长。

拉美与加勒比地区是另一个因人口增长下降过快而引起政府改变人口政策的地区。在该地区国家中,古巴人口增长率从1975年的16‰锐减到2007年的0,同期墨西哥人口增长率从31‰下降到11‰,巴西从24‰下降到13‰,巴拿马从27‰下降到16‰。因此,该地区对于本国人口出生率基本满意的国家政府比例从1976年的37%上升到2007年的73%;认为出生率太高的国家政府比例则从48%下降到24%,61%的国家政府的人口政策以“不干预”为基本原则。

由于发展中国家与发达国家人口增长率的差距拉大,世界人口地区性失衡现象明显。根据联合国2007年公布的数据,1950年欠发达地区人口占世界总人口的67.9%,1975年增加到74.3%,2007年又增加到81.7%,其中最不发达地区人口比例从7.9%上升到12.1%。反之,同期发达地区人口则从32.1%下降到18.3%。而且,按照人口中等增长率的预测,到2050年,欠发达地区人口所占比例将进一步上升到占全球总人口的86.5%,其中最不发达地区人口比例上升到19.0%,而较发达地区人口比例则再度下降到13.5%。

虽然科技的发展已经使人口总量在各国政治、经济、军事实力竞争中的作用下降,甚至在一定程度上可以说人口已经成为一种经济负担。但是,当欠发达地区人口在全球总人口中所占比例超过80%而成为压倒多数时,如此态势对世界政治、经济乃至军事格局已经并且还将进一步产生的重大影响,决不能低估。

二、世界人口老龄化加速,人口年龄结构失衡尽管不同国家人口增长率不同,但自上世纪70年代以来全球人口发展的基本趋势是全世界人口普遍从高出生率、高死亡率向低出生率、低死亡率过渡,其结果是全世界人口年龄构成明显提高。近一二十年来,所有发达国家及包括中国在内的一批发展中国家,都面对前所未有的老龄化浪潮,这是全球各国政府不得不面对的一大挑战。

国际人口学界通行的老龄社会标准是:当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,或人口中位年龄达到30岁,即意味着这个国家或地区处于老龄化社会;如果65岁以上人口比例在总人口中达到14%,即为老龄型社会;而如果65岁以上人口达到20%以上,即为超老龄型社会。国际劳工组织的统计数据显示,发达国家早在上世纪80年代就已经成为老龄社会。1980年发达国家65岁以上老龄人口在总人口中的比例就已经达到11.6%,2000年上升到14.3%,2020年将再度上升到19%。从人口角度反映人口与经济发展基本关系的另一重要数据是“抚养比”,或曰“负担系数”。在“抚养比”中,又分“儿童抚养比”及“老年抚养比”,前者一般以15年为限,其后即从被抚养者进入抚养者。但“老年抚养比”则不然,随着发达国家人口预期年龄不断延长,“老年抚养比”也不断上升。在欧洲,目前每100名劳动人口需抚养36名老年人口,到2025年,这一比例将增加到每100名劳动力人口需要抚养52名老年人口。而且,如果再加上未成年被抚养人口,总抚养比将高达1.1,即非劳动人口将超过劳动人口的总和,到2050年,将会出现每2名老人面对1名未成年人的情况。

相应地,在众多经济发展水平仍然低下的发展中国家,老龄化趋势也开始出现。2005年,发展中国家60岁以上人口已达8.1%,预计2050年将增加到20.1%。由于未富先老,在一定意义上,发展中国家政府所面对的老龄化问题,将更为严峻。《世界人口政策2007》的统计数据显示,2007年时,高达81%的发达国家将老龄化列为国家人口政策“非常关注”的重点;在发展中国家,同一比例也高达45%,其中,在拉美和加勒比国家,该比例则高达70%。

为减轻老龄化带来的巨大社会经济压力,欧洲、日本等国在国内主要采取三方面的对策。其一,增加劳动力队伍总量,具体包括鼓励更多女性参加工作,提高法定退休年龄,不提倡甚至不允许提早退休;其二,减缓社会福利系统压力,具体包括建立更全面的强制性参保制度,提高享受社会福利的门槛,收紧保障范围;其三,鼓励本国国民多生育子女,具体包括提高对婴幼儿的补贴标准,使年轻的父母们能够将养育子女与维持或提高生活水准相互结合。在2002年至2006年期间,全世界共有41个国家提高了法定的退休年龄。在发达国家中,60%的国家将男性退休年龄提高到65岁以上,40%的国家也将女性能够享受老龄人口福利的年龄标准提高到65岁以上。俄罗斯、法国、德国等也都采取了提高婴幼儿补助金等刺激生育的措施。然而,相关调查显示,以上对策迄今为止并未取得预期效果,在发达国家,年轻人的生育意愿不仅没有明显提高,还出现了相当一部分的不婚族和不育族。而任何试图减少老年人社会福利的政策。都会激起公众的强烈不满甚至公开抗议,推迟退休年龄的政策也得不到老年人的认可。在欧洲,半数以上男性仍然希望在61岁之前退休,半数以上女性希望在60岁之前退休。在美国,半数以上接受调查的男性和女性都选择在62岁以前退休。

中国60岁以上的老龄人口已经从1975年的7%上升到2007年的11%,中国已经进入老龄化社会。按照中等增长率估计,中国到2050年时,60岁以上老龄人口将占总人口的31%,届时也将出现每2名60岁以上老人面对1名未成年人的状况。”中国如何从发达国家应对老龄化的人口政策中吸取经验教训,已为当务之急。

三、人口生态制约下的国际移民政策由于人口增减具有自身强大的惯性,政府采取鼓励或限制人口出生率的政策,可以对人口的未来增长施加影响,却绝对无法应对当下劳动力市场的需求。因此,进入21世纪以来,发达国家为应对国内劳动力短缺而不得不实施的一项重要政策,就是通过不同方式接纳国际移民。二次大战结束初期,由于经济复苏对于劳动力的迫切需求,西欧国家曾在上世纪五六十年代实施过从南欧、北非及西亚的土耳其引入大量“客工”(guest workers)的政策。但是,自战后70年代中期石油危机爆发后,西欧各国应对经济衰退采取的紧急措施之一,就是不仅立刻关上了引入移民的大门,而且采取种种措施将业已进入本国的外来移民“礼送”回国。进入后冷战时期,随着前苏东集团解体,中国改革开放,原先严格限制人口外迁的国家打开了人口流动的大门,西方国家更是建立起了极为严格、繁琐的审核接纳移民的新体系。回首上世纪八九十年代国际学术界关于国际移民的大量著述,基本观点普遍认为:面对当代从发展中国家流向发达国家的滚滚移民潮,发达国家控制国际移民的政策势必步步趋紧。

然而,《世界人口政策2007》所提供的进入21世纪之后的相关数据,却为我们展现了一个与上世纪末专家预测不一样的图景。事实是,近十多年来,希望减少国际移民的国家政府比例从1996年的40%下降到2007年的22%,降幅近一半;反之,希望增加移民接纳的国家比例则从4%增加到6%,虽然绝对比例仍然很低,但就相对比例而言,却增加了50%;尤其是希望维持现有移民规模及不对移民进行特别干预的国家政府比例从55%上升到72%(见图1)。

应当说,过去十多年间,国际政治经济形势对国际移民流动是不利的。美国“9·11事件”后反移民势力增强,法国、英国先后发生与移民相关的动乱事件,亦形成对外来移民有增无减的巨大政治压力;而发展中国家与发达国家劳动力成本的巨大差别,则促成发达国家资本源源流向发展中国家,劳动力密集型企业纷纷转移到发展中国家,再加上发达国家资本实施的各种各样的劳务外包方式,实际上已经将大量就业机会转移到了发展中国家。倘若仅限于此,发达国家国际移民政策从拒绝向接纳的转向,是得不到解释的。换言之,笔者以为,近数十年来世界人口生态变化所产生的深层影响,及其对于人口流动形成的潜在的、持久的推动力,才是国际移民政策发生变化的根本原因。

笔者根据《世界人口政策2007》提供的数据,对当今世界主要移民输出国的基本情况做了一个统计。根据该资料集给出的数据,目前全世界明确制定了支持本国人民对外迁移政策的国家共有13个,其中亚洲国家有10个,即孟加拉、印尼、约旦、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、泰国、越南、也门、乌兹别克斯坦;另3个国家为:拉美的洪都拉斯、北非的突尼斯、西太平洋岛国图瓦卢。该资料集同时还标明,另一个非洲国家埃及政府也希望增加本国移民外出,但尚未采取有效政策推动人口外移。另外,据笔者多年搜集的资料,在以上14国之外的印度、菲律宾和墨西哥,是当今世界的三个移民输出大国。在该资料集中,印度政府和菲律宾政府对目前本国人口输出情況基本满意,其基本政策以维持现状为要;墨西哥政府则认为人口外迁太多,希望减少移民外迁。笔者以为,无论这三个国家的政策取向如何,作为当今世界重要的移民输出国,与其他移民输出国存在若干共性,因此将这17个国家的人口构成及移民情況一并制成表2,以便分析。

表2的17个国家中,图瓦卢的情况较为特殊。图瓦卢陆地面积仅26平方公里,总人口仅1.1万,是一个由一些小珊瑚岛群组成的小国。近二三十年来,由于全球气候变暖,海平面上升,该国可居住面积越来越小,有报道甚至认为,受害于温室效应和全球变暖,图瓦卢的岛屿可能于50年内被海水完全淹没,该国将可能成为第一个必须举国迁移的国家。近年来该国政府一直与邻近的澳大利亚和新西兰政府商谈人口迁居之事。图瓦卢鼓励人口外迁的政策背景与其他16国有明显不同。

从人口构成的角度看,上表除图瓦卢之外16个国家的共同特点是人口增长率普遍较高,其中约旦和也门的年增长率高达3%,数倍于当今全世界年均1,2%的增长率。其次,以上16国总人口构成也相当年轻,尤其是15岁以下人口在总人口中所占比例,除泰国、斯里兰卡分别为21%和23%,其余14国都在28%以上,高于或相当于全世界同一年龄组28%的平均水平,最高如也门达到45%。反之,60岁以上老龄人口除泰国与斯里兰卡为两位数之外,其余均为个-位数,低于全世界同一年龄组平均10.3%的水平,尤其是也门、约旦、巴基斯坦、尼泊尔、洪都拉斯、菲律宾等国60岁以上年龄组人口仅为总人口的4-6%。庞大的年轻劳动力人口构成,是这些国家鼓励本国人口加入国际劳动力市场竞争的重要基础。这些国家移民政策的一大共同点,是支持本国劳动力到国际劳动力市场上去竞争。因为,如此既能减轻本国劳动力市场的压力,又能通过移民的劳务汇款增加本国的外汇收入。作为鼓励本国劳动力向外流动之基本政策的重要组成部分,印度、菲律宾、泰国和越南政府都设立了主管本国劳动力人口向外迁移的部门,通过与移民接纳国签订双边条约等措施,保护移民工人的权利。如果将上述鼓励移民输出国的人口构成,与当今主要移民接纳国和明确表示将在未来增加移民接纳国的人口构成进行比较,两者之间的人口基础差异更为明显。

除了当今人们所熟知的移民接纳大国加拿大、新西兰、澳大利亚之外,根据《世界人口政策2007》提供的国别资料,芬兰、德国、以色列、韩国、俄罗斯、新加坡和苏里南等7国也制定并实施增加吸引外来移民的国策。虽然美国宣布的移民政策是维持目前的移民接纳水平,但因为美国乃当今最大移民接纳国。维持现有水平意味着维持最大接纳国的水平,因此本文也将其列为移民接纳国一并分析(见表3)。

以上罗列的11个移民接纳国中,苏里南是唯一的发展中国家。苏里南矿产资源丰富,近年来又在近海发现了预计含量约3亿桶的海底油田,石油工业伴随着国际油价飚升而迅速发展。2007年,苏里南国家石油公司的年产量、营业额及上交利税都达到历史最高水平。进入21世纪以来,苏里南经济进入了高速发展的新时期,2001年苏里南人均GDPl447美元,2006年即猛升至4150美元,五年增长286%。吸引投资移民和劳动力移民,于是成为苏里南促进国家经济进一步发展的国策。”苏里南的情况与海湾石油国家的情况相似,而与人口构成的关系较不明显,是其中唯一的例外。

如果将除苏里南以外的10个移民接纳国的人口构成,与主要移民输出国进行比较,移民接纳国人口构成主要特点正好与表1所罗列的移民输出国的情况相反。其一,在10个移民接纳国中,除已经实施长期接纳移民政策的美国、澳大利亚、以色列、加拿大、新西兰之外,新加入移民接纳行列的都是人口增长率相当低的国家,其中芬兰、韩国2007年增长率仅0.3%,而德国和俄罗斯则更是处于人口负增长状态。其二,这些国家的老龄人口构成都远远高于全世界平均水平,其中德国高达25%,芬兰高达23%。反之,15岁以下年龄组比例除以色列之外,全都低于目前全世界28%的平均水平,最低如俄罗斯仅为15%。

鉴于人口构成无法在短期内实现逆转的生态环境,面临人口减少困境的国家只能从接纳国际移民得到弥补。目前发达国家接纳国际移民的总体趋势是:希望维持一定移民水准的政府数量明显增加,而希望减少国际移民的国家数目则明显下降。1996年时60%的发达国家制定了减少移民的政策,到2007年时同一比例只剩下8%。换言之,2007年时只有丹麦、爱沙尼亚、法国与荷兰4个发达国家要求减少移民入境总量,但其中的丹麦、法国与荷兰,国,在减少总量的同时则执行增加接纳高技术移民工人数量的政策。澳大利亚、加拿大、新西兰和俄罗斯等5个发达国家则希望增加接纳移民的总量。

总之,发展中国家庞大的劳动力人口,发达国家或曰高收入国家已经缩减的劳动力人口以及迅速壮大的老年人口,成为发展中国家与发达国家双方在人口构成上可以互补的人口生态基础。因此,尽管所有国家政府都对本国有限的资源小心翼翼,所有国家政府都对本国地域疆界寸土必争,而且,所有国家政府都意识到人口跨境流动所带来的政治、经济、文化等方面的潜在矛盾乃至冲突难以消弭,但是,人口生态失衡的根本性原因,却促使当今世界移民输出国与接纳国政府之间,在移民跨国流出与接纳的问题上,达到了战后半个多世纪以来最高水平的相互吻合。

如果说,移民输出国政府曾经有过关于促进人口外迁可能造成人才流失的担心,移民接纳国政府有过关于接纳移民造成资源紧张、文化冲突的担心,那么,时至今日,面对最根本的人口生态问题,以上担心都不得不置于相对次要的地位。目前大多数国家的共识是:眼下国际移民政策的当务之急,不是一味严加限制,而是如何加强对国际移民的有效管理,实现共赢。

世界人口政策的以上动向,对于具有庞大人口规模的中国而言,具有值得深思的重要意义。在未来半个世纪内,全球人口出生率持续下降,持续老化,已成定势。目前为应对劳动力人口短缺困境的发达国家,是通过引入发展中国家移民以弥补本国劳动力之不足,从而间接担负起在经济上支持、在生活上照顾老龄人口群体的职责。但是,当发展中国家自身也进入老龄化社会后,又该如何应对如此社会需求?这无疑是中国这样一个拥有庞大人口的发展中国家,从现在起就必须未雨绸缪的重要问题。《世界人口政策2007》的大量数据,无疑对中国人口政策的适时调整给出了重要的参照系。

爱华网

爱华网