仪平策:母性崇拜与父性崇拜--中西方异质文化范型溯源

在世界审美文化格局中,中西审美文化是双峰并峙各有千秋的两大异质文化范型。这在学术界已没有多少异议了。然而仅仅作出这种差异性判断和描述还是远远不够的。它还需要一种探本溯源的追问式研究:是什么因素造成了这种判然分明的审美文化差异?应该说,这是比较审美文化学所面临的一个更深层、更切要的话题。这一话题可以从多侧面、多角度地切入。这里我想着重提出“母性崇拜”与“父性崇拜”这两个概念,希望从文化阐释学的视角,通过对这两个概念意涵的深度分析,对中西方异质审美文化范型得以形成的历史渊源作一追溯和解说。(一)所谓“母性崇拜”与“父性崇拜”,在这里不完全是宗教意义上的术语,也不等同于精神分析学中的类似概念。它们大致可视为一种文化本体范畴,具体地说,是关于文化始源、根柢、依据、归属等等的一种人类学表征,是关于最崇高、最伟大、最神圣的事物的一种永恒喻体,是特定民族所普遍趋同的一种源远流长的文化隶属感和虔敬感。“母性崇拜”在中国算得上是一种根深蒂固的文化情结,而在西方,“父性崇拜“则可谓是一以贯之的文化传统。

众所周知,大凡歌颂、赞美最神圣、最伟大、最崇高的事物,中国人总习惯于把它比作“母亲”,如祖国是母亲、大地是母亲、人民是母亲、故乡是母亲、党是母亲等等;有时称生身活命的黑土地是“黑黑的嫂子”,其实也是传统中的“以嫂比母”。在这种神圣的比喻中,“父亲”是极少出现的,或者是缄默无语、模糊不清的等等。由“啊,……母亲!”这种直到今天仍鲜活感人、回荡反复的表情句式,我们便非常直观切近地体验到了一种绵延古今的“母性崇拜”的文化情结。

尤其值得注意的是,在几千年的父权社会中,母性崇拜这种在起源上较为古老原始的文化情结非但没有被遮蔽被驱除,而且已成为中国审美文化话语中核心的和主体的部分。比如“神圣”作为表述崇敬、仰拜等极致性、审美性情感的一个词汇,在传统话语中却常常指涉于“人母”而非“人父”。《说文》曰:“古之神圣人母,感天而生子,故称天子。”关于那位抟士造人的大母神女娲,《说文》释曰:“娲,古之神圣女,化万物者也。”但古文献中鲜见“神圣人父”之说。这种在父权社会语境中以母性为神圣的观念,应当是耐人寻味的。它实际上正反映了一种悠久深沉的“母性崇拜”的历史文化情结。

西方则不同。虽然也有大地母亲的观念,但西方人心目中最崇高、最伟大、最神圣的事物的象征,却是“父亲”。比如在古典时代,至高无上的宙斯是“众神与世人之父”;给人类带来火种的殉道者普罗米修斯是“人类之父”,总之,“造物主即父亲”(柏拉图)。在基督教文化中,万能的上帝是创造万物,包括创造圣子和圣灵的“圣父”;上帝派往人间代他说话的特使叫“神父”,神学上的权威叫“教父”,神父、教父的上司叫“教皇”;“教皇”一词,系自拉丁文pappas译出,源于希腊文pap—pas,意为“爸爸”。罗素说:“在古代文化中,父亲就是上帝,而在基督教中,上帝则是神父。”①在这种近乎狂热的父性崇拜中,“母性”隐匿了,退场了,或者说,被取代了。古希腊神话中的天父宙斯曾被尊为丰产之神,长着一对丰乳——他将属于母性的器官和功能攫为已有。基督教中的上帝“照着自己的形象”创造了男人亚当,并用亚当的一根肋骨创造了女人夏娃。“母性”在这里成了万能的上帝(父亲)自身的一部分。

因此,西方话语中的“神圣”一词主要是用来描绘“父性”的。弗洛伊德说:“神圣的东西从根源上说只不过是那位原始父亲的未曾遗忘的意志”;那“是人们必须高高尊奉,不能触摸的东西。”②西方现代的反传统运动,实质上就是要“触摸”这神圣,即所谓“渎神”的、反叛“父亲”的运动。尼采就决然表示“仇恨上帝,拒绝上帝,反叛‘主’,反叛‘父’,反叛始祖和造物主。”②对此,丹尼尔·贝尔指出:“今天人们所追求的”,“是一个‘没有父亲的社会’。打倒权威的意思无非是打倒任何父辈的观念。”③实质上,用弗洛伊德的话来说,这种反传统、反父亲的文化运动,说到底是表达了儿子替代父亲的一种“历史梦想”,骨子里依然潜含着西方人对原始父亲(上帝)的—种传统意义的强烈崇拜和深刻敬畏。

(二)倘把我们的话题返还到父权社会这一普遍的历史“语境”中,那么,中国的“母性崇拜”与西方的“父性崇拜”会给这一“语境”中各自的审美文化范型的形成带来什么呢?它带来了中西方审美文化范型之间的结构性、本质性差异,那就是西方审美文化的二元对立模式和中国审美文化的守中致和精神。

西方文化在经历了由母权制向父权制的“一个十分自然的过渡”(马克思语),因而也是较为彻底的过渡之后,男女两性之间历史性的尖锐对抗和冲突便开始了。恩格斯说,自从有了阶级对立和压迫,就同时有了“夫妻间的对抗”和“男性对女性的奴役”,直到现代的个体家庭也依然“建立在公开的和隐蔽的妇女的家庭奴隶制之上。”所以,“男女之间的冲突”就成了自从文明时代以来的“那些对立和矛盾的一幅缩图。”①恩格斯的这些论述,由于主要是参照了摩尔根以西欧社会为中心的进化主义人类学观点而提出的,因而可以说基本反映了西方两性的关系状态。这种男女对抗的关系状态,折射在文化的观念形式上,就产生了父性无所不能和男权至高无上的神话,形成了如拉康所说的“菲勒斯(Phal1us)中心主义”话语体系。在这一父权社会中,通过把“人类”这个词规定为阳性,女性便被直接排斥在“人类”之外;父性被视为世界的本体和创造的源泉,从而剥夺了女性的母性本能与权利。在柏拉图那里,只有高尚女神才配得上享受“没有母亲,只有天是她的父亲”这样的荣耀,因为“她是由男的生出的。”②在基督教那里,上帝作为“三位—体”,其首要的位格就是万能的“圣父”。“圣子”耶酥在临被捕前对门徒们说:“我从父出来,到了世界;我又离开世界,往父那儿去。”③这意味着,在作为“三位一体”之核心的圣父—圣子关系中,圣母玛利亚是“缺席”的,外在的,是真正的“他者”。

这反映了西方母(女)性的一般遭遇和命运。在菲勒斯中心文化的强权专制之下,母性从本质上沦落为只是一个“生孩子的简单工具”(恩格斯语),而绝无与父性并立对等的人格。从柏拉图到圣保罗,再到罗马法、《拿破仑法典》等等,都在表达同一个意思:女人是男人财产的一(小)部分和男人用来享乐的奴隶。一个女人与娼妓的唯一不同,就是“一次永远出卖为奴隶”④所以,女人“不属于人类”,是“消极的物质”(波里尼);女人“是子虚乌有的东西”(魏宁格);女人是“母鹅”,是“猫”,充其量也只是“奶牛”(尼采)等等,便成了西方男权社会的中心话语。

在这里,我们看到了“父性崇拜”与父权社会的天然同谋关系。它们不仅一起制造了男女两性的尖锐对抗,而且还由此构筑了一种典型的二元对立的文化模式。早在柏拉图那里,就通过区别“高尚女神”与“凡俗女神”,把男人归于“灵”,把女人归于“肉”。在基督教中,“逻各斯”(理性、理念)就是上帝创造事物的“原型”,是上帝的第二位格“圣子”,也是“上帝的话”本身,而上帝也正是法国女性主义者露丝·依利格瑞所说的西方文化中“一位男性的家长形象。”①所以圣保罗说:“男人是女人的头”,正如“基督是各人的头”②。这里的“头”,即理性、心灵、逻各斯等。弗洛伊德则认为,母权向父权的转变,就是“理性对感性的胜利”,因为母性偏于“感觉”,而父性则是“假说”和“推理”③。于是,男女之别就形而上地变成了精神与物质、灵魂与肉体、理性与感性、大脑与身体等等的二元对立。对此,费尔巴哈作了经典性的表述。他说:“精神与肉体的对立不是别的,而是头同身体、躯干、腹部之间的对立。……女性代表肉,男性代表精神,也就是说,男性是人类的头脑,女性是人类的腹部”;“什么叫爱?思维和存在的统一。存在是女人,思维是男人。”④至此,西方文化(哲学、美学)范型中二元对立结构的人类学根源便昭然若揭了:它的深层秘密即在由父性崇拜与父权制度的合谋而导致的男女对立模式中。正如西方女性主义者所批评的,父权制的价值观往往潜藏着男女对立,它使得二元对立成为西方文化(哲学、美学)思想的一个显著特征。⑤

实际上,这种二元对立的思想文化并不是真正的价值二元论,而是以矛盾的一方压制、驱逐、消解另一方为前提和归结的。在这里,男人——主动者和胜利者,而女人——被动和死亡。“女人不是被动和否定,便是不存在”(法国女性主义者西苏语)。所以,二元对立的西方文化范型最终导向的却是以父性为最高象征的一神论和唯理主义的“男性利比多”价值体系。

而中国大约从周代始就由母权社会进入了父系社会。中国发生的这一重大历史转变与摩尔根所描述的旧大陆有所不同,即主要不是源于财富占有关系的根本变化(由氏族公有转到男性私有),而主要是在“天灾”(如洪涝、大旱等)、“人祸”(如部族间大规模战争)等外部因素的有力驱动下“非自然”地实现的,因而也是不彻底的,其标志主要有二,一是这一转换界限的模糊不清①;二是西周之后仍有大量的母权文化遗俗,甚至今天仍依稀可见②。这便构成了母性崇拜的原始情结在父权社会中得以潜留和延伸的历史文化基础。

于是,一种奇特的文化话语系统在中国父权社会的“语境”中产生了:一方面,中国女性确实被男人社会打败了。男人登上了至尊至贵的王座,成了宗法社会的脉传“主轴”,而女性则整体上沦为“卑贱”的、“边缘”的角色。这一现实反映在文化观念上,便是“男尊女卑”这一中心话语的提出与贯彻,诸如“三从”、“四德”、“三贞九烈”、“七出五不娶”等等,均是其例。就这方面看,中西方父权社会是共通的、相似的。但另一方面,由于原始母权文化的深刻遗留,父权社会那种赤裸裸的菲勒斯中心主义在中国又得到了某种有力的遏制和稀释,以致不得不在宗法伦理的社会文化体系中给“母性”让出一定的“地盘”和权利。从大的方面看,父系社会所营造的主人伦、讲血缘、倡仁孝、重宗嗣的现实“语境”,就在礼法制度上确保了母性在伦理生活中的举足轻重的地位。因为人伦血缘的亲情关系作为这一“语境”的核心内容,正是母性尊威得以成立的原始根基,正如恩格斯所说:“原始状态的标志不是粗野,而是部族古老血缘关系保留的程度。”③只要是重血缘,讲亲情,就无法割断与母性的确定无疑的人伦“脐带”(与父亲倒不一定那么确定),就会得出“母,阴位之尊,”④或“王母,谓阴之至尊者”(《周易程氏传·晋卦》)等结论。

再从具体的权益分配模式上看,父权社会确立了男人在外部世界(“国”)中的霸主地位,但原始的母性崇拜文化的强力制衡作用又使得男权社会不得不将“内宅”(“家”)的实际统治权拱让给女性,其主要标志即所谓“男主外,女主内”这一礼教规则的确立。(《礼记·内则》)这一规则既可看作是男权社会对女性的一种禁锢,也可视为在两性之间实行的一种“领地分割”,即男权社会对女性“内治”权利的一种认可。对此,林语堂精辟地说,每当我想到中国妇女,“慈禧太后强有力的形象便进入我的脑海”;“在中国,有许多慈禧太后式的人物,无论是在政治上,还是在寻常人家”①,这一点连英国社会学家约瑟·麦勃奎也看得很明白,他认为,中国妇女“相当程度上是家庭的主心骨”②。这是因为在上述“领地(权益)分割”模式中,男人是“治外”(国)的君王,而妇女则是“治内”(家)的主人,其间是各守其德,勿相侵犯的。比如,男子要入内室,应当“不啸不指,夜行以烛,无烛则止”(《礼记·内则》),否则便是“非礼”。再如《易·家人卦》是讲“室内之道”的。(集解)引王弼曰:“家人之义,以内为本”。“(王)居于尊位,而明于家道,则下莫不化也。”家道即母道、妻道,“明于家道”,即本于母道,敬乎妻道。《札记·哀公问》云:“孔子遂言曰:‘昔三代明王之政,必敬其妻子也,有道。妻也者,亲之主也,敢不敬与!’”倘“不敬于妇,则室家之道不正矣。”这里的根本在于“敬母(妻)”是“室家之道”的核心,因为“母(妻)者,处内而成德者也”(王弼《周易注·晋》)。

很明显,“主外、治国”的男人、丈夫、父性与“主内、治家”的女人、妻子、母性之间,与其说是一种贵贱尊卑的尖锐对抗之关系,倒不如说更是一种对等分权、均允并立、和合守中、相依互补的关系。这种关系在作为权力核心的“天子”与“后”的职能分配中得到了典型反映:“天子听男教,后听妇顺。天子理阳道,后治阴德。天子听外治,后听内职。教顺成俗,外内和顺,家国理治,此之谓盛德”(《礼记·婚义》)。这种男女职能分配模式在文化的意义上,也正是古代所谓“一阴一阳之谓道”(《易·系辞上》);“大明生于东,月生于西,此阴阳之分,夫妇之位也”(《礼记·礼器》);“夫妇配天地,有日月之象也”(同上《哀公问》)等等观念的集中的现实体现。在这里,西方那种视女人为“非人、物类”;视妻子为“奴隶、肚腹”;让母性“离场、隐匿”的极端的男权专制话语几乎是看不到的;在这里,“妻”与“夫”是对等并立的.“妻”为“夫”的“德配”(德行匹配之人),因为,“妻之,言齐也,……得与夫敌体也”(郑注《礼记·曲礼》)。至于母性,更是与父性尊卑如一,贵贱无别,二者共居宗法社会宝塔结构的最顶端,同享着子孙后代的跪拜祝福,即所谓“家人有严君焉,父母之谓也”(《易·家人》)。

这种男女分立、阴阳合德的结构形式,实际上并不仅仅是一种两性关系类型。它作为父权社会语境中由于母性崇拜因素的深刻制衡而产生的独特话语,已经历史地熔铸成一种更为普遍和基本的文化范型。也就是说,它在从男/女向外/内、国/家、天/地、阴/阳、刚/柔等等相应关系范畴的转换、延展中,也就同时成为社会、政治、伦理、哲学、宗教、美学等领域共通的一种思维—叙述模式。为了表述方便,我们拟用“阴阳两仪”来概括这一模式。“阴阳两仪”与“男尊女卑”的不同,首先就在于它较少社会的、理性的、政治的色彩,而较多人伦的、日用的、文化的意味,换句话说,“阴阳两仪”的命题更能说明中国文化、特别是审美文化的内在本性。其次还因为在它这里,突出的不是矛盾一方压制、否定另一方的二元对立与冲突,而是讲究矛盾双方都“在场”的、对等共处、并列互补、和谐均衡之结构。它所体现的不是那种“一性”、一神、一元的绝对专制的极端话语,而是所谓“叩其两端”、“执两用中”的思维—叙述原则,是不偏不倚、无过不及的“守中致和”之精神;这才是真正的中国审美文化范型之内涵。

(三)中国的母性崇拜与西方的父性崇拜不仅有力地塑造了各自审美文化的基本结构范式,而且在文化的具体领域、具体类别上也有深刻体现,我们不妨择其主要作一略述。

1、在哲学—美学观念上,西方可以说是典型的父本主义,而中国在很大程度上则是母本主义的。西方哲学的父本主义,主要表现为以父性为本体、始源、第一原因、终极实在等等。一切都肇始和归结于父性的创造力。早在古希腊,柏拉图面对“整个世界究竟是永远存在而没有开始的呢,还是创造出来的而有一个开始呢”这一问题,他的回答是:“我认为它是创造出来的。……因此我们现在的任务就是要来发现这个世界的创造主和父亲。”①西方哲学—美学于是就开始了“寻觅”和确证“父亲”的历程。新柏拉图派的普罗丁说,“太一”作为一切的本源,“不是一个存在,而是各种存在的父亲。”②这种“造物主、本体”即“父亲”的观念,在基督教哲学中得到最充分的演绎和发展。弗洛伊德说,上帝“在本质上就是一个崇高的父亲。”③关于上帝作为最高和唯一本体创造万物的基督教教义,人所共知,勿庸赘述;而上帝用来创造的原型“逻各斯”(理性、理念、“道”),在古希腊及近代西方哲学—美学中也是一个父性—本体概念,因为如前所述,理性正是男人或父性的本质,或用女性主义者的话说,是“男性权益的同谋”;“父权制与理性、抽象以及知识的特权之间”有直接联系([美]乔纳森·卡勒语)。即使在现代哲学的“渎神”(弑父或反理性)思潮中,这种寻觅、确证父亲的历程也没终结,如同存在主义的齐克果那样,仍“完全受他父亲的形象所支配着”④,因为现代“弑父”思潮正是为了取代“父”,认同“父”,用一种新的话语复述父本主义的哲学—美学理想。

中国哲学的母本主义最突出地表现在道家那里。老子即以母性为形上之“道”、“天下之始”或“天地之根。”他说:“玄牝之门,是谓天地之根”,“牝”即母性,而“玄牝者,形而上之牝也。”①所以“母性”即“道”(本体、本源)。老子所谓“天下有始,以为天下母”;“各归其根,归根曰静”;“知雄守雌”等等,均是从“母性即道”这一根本意义上说的;而老子讲的体道、复命、致虚、守静等等人生之境,也是以母本主义为灵魂的。所以可以说,母性崇拜的文化情结是老子学说的精魂之所在。后代直接继承这一母体主义的是魏晋玄学,尤其是王弼。王氏以无为道,以虚为德,也就是以母为本。他所谓“本在无为,母在无名”;“载之以道,统之以母”、“以无为用,得其母”(《老子注》三十八章))等,已明白地将“母”与“无”、“道”等本体概念视为同一。由此他提出了“母本也,子末也”;“崇本以息末,守母以存子”(《老子指略》)等等调合自然与名教矛盾的哲学—美学新说。

儒家哲学作为中国父权社会所遴定的“权力话语”,表面看离母本主义较远,实则却不然。早期儒家的“仁”学,以“孝”为本,而“孝”即强调人伦亲亲的血缘原则,如前所述,这就必然保证了母性“阴位之尊”的崇高伦理地位;而在家、国一体,以家为本的宗法社会结构中,母性的这一崇高地位与母本主义实际上已相距不远了。在宋明理学那里,母本主义的渗透则通过援道入儒的方式体现出来,其突出标志是“主静”观,如“圣人主静”说(周敦颐);“定心无动”说(程颢):“静为躁君”说(王安石);“阴静是太极之本”说(朱熹);“心不妄动而能静”说(王守仁)等等。以静为本是道家母本主义的旨归,此处儒家吸纳此说,表征着母本主义对整个中国哲学—美学系统的全面影响和同化。

2、在宗教信仰上,西方基督教作为典型的一神教,既是典型的父权社会的反映,也是绝对的父性崇拜文化的产物,如前所述,基督教中的上帝就是一个至高无上唯一无二的父性之神,除父之外,别无他神。《旧约全书》自不待言,即使在以耶酥为主角的《新约》中,耶和华父也仍然无处不在,因为对耶酥而言,“一切所有的都是我父交付我的。”①圣母马利亚虽然由“圣灵感孕”而生下圣子,但她不是“神”,在基督教的基本教义中是“不在场”的,被“他者”化了的,因为说到底,基督教的核心是圣父与圣子的关系。这种关系模式在后工业化社会的所谓新宗教中依然存在,因为该宗教声称就是要帮助儿子重新“感受和验证自己同父亲的血缘关系。”②

同西方比较起来,中国宗教—作为多神教的道教和大乘佛教就为原始母神崇拜的延留提供了可能,其中最典型的是对佛教中的观世音和道教中的西王母的崇拜。大乘佛教中的观世音菩萨本是一位地位仅次于如来佛的男形大神。但有意味的是,这位佛国众菩萨的首席来到中国后,很快便由原来的威猛伟丈夫一变而为端庄美丽、大慈大悲、法力无边、普救众生的女神形象。尤其要指出的是,在中国俗众的心目中,这位观音菩萨的威望和地位实际上已超过了释迦牟尼,她就在千家万户的供桌上安享徒众的虔诚朝拜。再联系到“观音送子”的民间说法,可以断定,观音菩萨实为中国原始母神形象在大乘佛教中的一个变种。

西王母则是道教的主神之一,中国道教是母性崇拜色彩最浓厚的一种宗教。它勾画了一个人数众多的女仙世界,而最著名最显赫的便是西王母了。在杜光庭的《墉城集仙录》中,西王母是众仙领袖,她同有血缘关系的三十七位女仙济济一堂,俨然是母系社会的氏族大家庭,“天上天下,三界十方,女子之登仙得道者、咸所隶焉。”虽然在《神异记》里她有一位配偶东王公,但在实际的影响中,东王公是面目不清,若有若无的,而西王母则家喻户晓,人皆景仰。从神话渊源看,西王母本来就是一位大母神,而她在道教中的“殊遇”,正意味着母性崇拜文化在中国宗教的深入发展。

3、在文学叙事中,西方的父性崇拜文化造成了母性人格的“缺席”、缄默或畸变,而“父亲”形象则如同至高无上的“神”,无时无处不在发号施令,独断专行。荷马史诗《奥德赛》中的特里曼殊“打断她母亲的话并迫使她缄默”(恩格斯语),可以视为一种母性遭逐的象征形式;而更多的则是拜伦式的对母性的轻蔑:“是的,他想到,她是个傻瓜”;“她那令人愉悦的本性完全被邪恶所压倒。”①拜伦心魂所系的是父系家族的荣耀;在哈罗中学的演讲节目单上,他自豪地写着:“拜伦勋爵:古罗马人,昔日的维吉尔。”席勒在《阴谋与爱情》中则直接让母亲“缺席”。执著爱情的裴迪南终因无法脱离父亲一手遮天的权力而走向悲剧,即使如此,他临死前也要同父亲握手言和。在莎士比亚的《哈姆雷特》中,“母性”则被“贬黜”为行为不检的、罪孽深重的角色,而父亲即使已死,其魂灵仍以“神”的声音和“王”的影像出现在儿子面前,有力控制和导引着儿子的复仇意志与行为。总之,“父性崇拜”是我们解读西方文学叙事本文的一个独特的文化视角,值得深入探掘。

中国的文学叙事则因母性崇拜文化的加入而别开洞天,另有意趣。本来在父权社会中,父性形象应是无所不在的。但遍览中国传统文学作品,大凡涉及家族、伦理、亲情、婚恋及与之相关的宗法、国事等叙事情节,大都是母性人格居于中心,而父性人格却常常“缺席”,即使或有“出场”,也往往仅作为母性之“伴”,而难成“主持”。诚加《绿野仙踪》中的媒婆苏氏对蕙娘之母所说:“好太太哩!姑娘是太太三年哺乳,十月怀胎,抚养大的,并不是太爷独自生养大的,理该太太主持八分,太爷主持二分!”(第八十二回)。这里所说的意思实际上具有普遍的典型的意义,它透露了中国传统文学所表现的“神圣人母”之凛凛威权的一般世俗性基础。这些“神圣人母”的典型形象主要有:《孔雀东南飞》中的焦母、《说岳全传》中的岳母、《杨家将》中的佘太君、《西厢记》中的崔夫人、《红楼梦》中的贾母,等等;而现实生活中从西汉吕后一直到清代慈禧凡千余年的“太后摄政”现象,则是文学这一“母性中心”叙事模式的一大背景。我们看到,在文学中以权力化身出场的母性形象,大都位极至尊,一言九鼎,大有原始女酋长之风采。在诚惶诚恐、垂手而立的子孙(即使这子孙是皇帝)面前,她们可敬可畏,俨如神祗。可以说,这是传统文学(包括戏曲)所叙述的一个很普遍的场面和情景。这里面,有着极为深厚的、需要我们仔细研读的民族文化意蕴。

综上所述,“母性崇拜”与“父性崇拜”是我们深入比较中西审美文化的很独特的学术视角;通过它,我们可以解释许多重要的审美现象和文化难题。此处的论说只是期望能抛砖引玉,使该题得到更广泛的关注和更系统的探讨。(原发表于《学术月刊》1996年第10期)

① 《婚姻革命》东方出版社1988年版,第117页。

② 《摩西与一神教》三联书店1989年版,第117页。

②尼采《论道德的谱系》三联书店1992年版,第70-71页。

③ 《资本主义文化矛盾》三联书店1989年版,第17页。

① 《马克思恩格斯选集》第四卷第61页、70页、63页。

② 《柏拉图文艺对话集》朱光潜译,人民文学出版社1983年版,第225-226页。

③ 《新约全书·约翰福音》第16章。

④ 《马克思恩格斯选集》第四卷第67页。

①张京媛主编《当代女性主义文学批评》北大出版社1992年,第37页。

② 《新约全书·哥林多前书》第11章。

③ 张京媛主编《当代女性主义文学批评》北大出版社1992年,第60页。

④ 《费尔巴哈哲学》著作选读》上卷商务印书馆1984年版,第211、233页。

⑤ 张京媛主编《当代女性主义文学批评》北大出版社1992年,第3页。

①有始于炎黄说,见于尧舜说,启于夏禹说,成于殷商说,起于西周说等等分歧。

②见拙文《论中国母性崇拜文化》(《民俗研究》1993年第1期)、《母性崇拜与审美文化——中国美学溯源研究述略》(《中国文化研究》1996年夏之卷)。

③ 《马克思恩格斯全集》第35卷第432页。

④ 《释文》引荀爽注《易·咸》。

① 《中国人》郝志东等译浙江人民出版社1988年版,第120-121页。

②《两性的冲突》残马缩写,上海文化出版社1988年版,第8页。

① 《古希腊罗马哲学》三联书店1957年版,第208页。

② 《西方哲学原著选读》(上)商务印书馆1984年版,第215页。

③ [英]布赖恩·莫里斯《宗教人类学》第218页。

④ W·考夫曼《存在主义》(中译本)商务印书馆版,第11页。

①高亨《重订老子正诂》古籍出版社1957年版,第16页。

① 《路加福音》第10章。

② 丹尼尔·贝尔《资本主义文化矛盾》三联书店1989年版,第17页。

① [法]安·莫洛亚《拜伦传》浙江人民出版社1985年版,第25、44页。

母系血缘关系图示及分析

这是转自Bronislaw Malinowski(布罗尼斯拉夫·马林诺夫斯基,现代人类学的奠基人之一)先生的专著《西北美拉尼西亚的野蛮人性生活》(Thesexual lif of savages in North-western Melanesia)的一个村克兰(villagesubclan)的血缘关系图。这是从同一个女性祖先为“宗”,派生下的血缘关系。马先生是著名的人类学家,他的事迹本人不在此论述,有兴趣者可以在网上查阅。本人试图对此图进行解释,请教高人:

1、他使用的符号有男性符(上为十字,下为圆圈),女性符(上为圆圈,下为十字)。=号是“婚姻”关系。在一组婚姻关系下的是子女。男性后代有男性符和名(不是姓)。名字下方是“母姓”也是母族的姓。女性后代有女性符和名(不是姓)。名字下方式“母姓”。从本图的流程看,这个克兰的最高级别女人是“tabalu”。2、(一层就是一代)女族妣一代在第一道线上方,没有显示,这是tabalu女族,她的第一代子嗣是第一层的3个后代。第一层:第一横线下:3个子嗣:女Bumakata,男Purayasi;女Ibo'una。理解这一层的血缘关系的关键处是这3个子女都属于tabula的血缘(宗)。他们的上方只有母系tabalu的母系血缘姓。这也是生殖神话中女祖独立造人的原型。这个原型来源于这个岛的文明发育程度,虽然是1918年,岛民不认为男性性伴的精液和女人怀孕有任何关系,所以男性不予以计算。男性在“交媾”中的作用是“打开子宫”,因而spirit(灵)可以进入女体,造成灵的再生,而灵是先死去的,在下界活累了(tired)的祖先。在本层里,可以看到“配偶”的标准。在=号一侧,有男性符,表示tabalu家的女儿的男配偶。在=号一侧有女性符,表示tabalu家的儿子的女性配偶。但是正如上文说到,本岛民不认为男性在生育中有任何功能,也不认为他们有“父”的地位,所以他们的名字不予记录。他们只有一个男性符号表示是tabulu克兰女儿们的配偶,在这一层,tabalu的两个女儿的配偶都只有男性符,但没有名字,也没有他的母系血缘姓。对于tabalu女族来说,他们只是匹夫而已。但是这一层,在两个女儿外,还有一个儿子:Purayasi,他的名下有母族姓(tabalu),因为他是Tabalu的血缘成员,所以他的女性配偶的名字有记录,也有女配偶家族的母系姓:Kwoynama。3、第一层下有三条竖线。这三条竖线表示子嗣关系,也就是有=号的小家庭生下的子女。第一竖线下有To'uluwa,他是男性是Tabalu母系的成员,这是因为他的母亲是tabalu的。第二条竖线下是一个男性,他是Purayasi和Vise'u生下的。而Vise'u是族外婚,是Kwoynama族的女人,因为习惯是子从母系,所以第二层的Yowana不属于tabalu姓,而要规到他的母亲vise‘u的Kwoynama族去。第三条竖线下手一个女性:Bokwayawaya,她是Tabalu女族的,因为她的母亲是tabalu血缘的。4、为了避免混乱,我现在是在儿子代说话:第一层的3条竖线下的3个亚家庭的关系有特别的“着眼点”。这就是从第一祖母算起,儿子是本系母系的,但儿子的儿子不是本母系的。因为儿子们必须到族外取女人。他们的儿子,也就是祖母的孙子不是本母系的,而是要归入儿子的妻子的家族去。当地的习俗是儿子的儿子成年后,不得住在自己母亲的“村”里,而要住到母亲的母亲的村子里去。由于孙子(儿子的儿子)的母亲是外族,孙子都要离开父母,回到母亲的族村去。这可能也是为什么有“英雄离家出走”的神话。但是女儿的儿子,则是母系的子嗣,他的世系是tabalu的。在儿子这个层,tabalu姓有一个孙女,两个孙子,孙女Bokwaywaya仍然是tabalu姓的,而两个孙子To'uluwa其母是Tabalu,但是Yowana:其母不是Tabalu,而是Kwoynama,就不再是tabalu姓的。在这个意义上,从汉语的习惯来说,“外孙”是“内”,是母系,而“祖孙”是外,是他母亲的系统,不是他父亲的母亲的系统。5、第二层有两条竖线,是两个”亚亚“家庭。这一层的子嗣的计算是外族Kwoynama,因为这一层的子女的母亲都是Kwoynama姓的。在这一层(代),tabalu家的男性成员的子嗣都转到外族“kwoynama”姓去了。第一条竖线下的亚亚家庭有3子嗣:两男一女。但是他们都是Kwoynamaxing姓,随母姓,他们的父亲To'uluwa的tabalu血缘从此消失。这3子嗣的名字长男NamawanaGuya'u(男),中女Gilayviyaka(女),次男Kalogusa(男)。在这一层上,两个男性都没有女性配偶,这是因为tabalu族没有合适年龄的女人。6、第一层第二条竖线下的男性子嗣Yowana已经转到他的母亲族姓Kwoynama,他自己在这一代没有女性配偶,未婚,没有子嗣。7、第三层的第二条竖线是tabalu的女子嗣Bokwaywaya和无名无姓的男子“交媾”后生下了一女Kadubulami。在Yowana和Kadubulami之间有一条斜线把Yowana和Kadubulami联系起来,意味他们“结婚”了。这是不同代的婚姻。8、在这个母系社会中,血缘的计算以母血缘为宗,因而儿子的血缘由于族外婚,和子女归母姓,儿子的儿子血缘都会转移,但是女儿的儿子和女儿血缘则不会转移,女儿的丈夫,无名、无姓、无地位,在本图中只有一个男性符号表示。因而母系血缘关系的唯一不间断的计算是女儿、孙女、重孙女、重重孙女的血缘,而在本图中可以看到tabalu的血缘在图的右侧是不间断地计算和延续的。9、第三层的着眼点。第二层的斜线连接Yowana和第三层的Kadubulami,这是不同代的婚姻,是叔叔和侄女间的婚配。按一般的规律,男性成员如果不是tabalu姓,而和tabalu姓的女子:交媾的,都是无名无姓的,在图上只有一个男性符号。但是Yowana的身份不同,他的父亲是他tabalu的Purayasi.Yowana随母亲归入了Kwoynama姓,但是他还是有tabalu血缘的。所以为了把这个家的财产继承在tabalu家族,传统容许隔代叔叔和侄女,甚至叔叔和侄孙女间的婚姻。10、第四层的着眼点。由于Yowana和Kadubulami的婚姻,tabalu姓的人口又有了补充,婚姻的决定因素是'经济考量”,为了把血缘的力量“合并”。这个婚姻产生了四个后代,这四个后代都因为其母亲的血缘成为tabalu姓后裔。这一婚姻的成果是三女一男。长男Bagido'u,长女ibo'una,中女Orayase,少女Nakaykwayse。长女的名字和第一层的次女的女名是一样的。11、第四层的婚姻是tabalu姓的全班人马取亲。3女性使得tabalu姓得到了3本姓的后代。长男的配偶是一个无名无姓的女人,这一点我不太理解,可能是非正式婚(?),按规矩,如果是正式婚,母亲的名字和母系血缘姓应该有标记(暂存疑)。长女Ibo'una的男配偶无名无姓,生下一女DABUGERA(名字大写)下面再解释。中女Orayayse的男配偶Mitakata,他们都是tabalu母系血缘姓,但没有后代。少女Nakaykwayse的男配偶无名无姓。12、第五层婚姻是最复杂的。凡是大写字母的名字的联系表示“侄”婚。关于“侄”,我本人认为是指兄弟姐妹血缘集团,英文cousin,德语german指sister german和brothergerman,即汉语的“侄、侄女”。二代男亚团体和女亚团体的血缘关系。我斗胆说german和汉字侄是同源字。在这个血缘姓的婚姻制度中,男性叔伯辈可以和他们的下一代女性,甚至再下一代女性通婚,就是叔/侄女或叔/侄孙女婚。因为女子的血缘是“宗”,所以侄女和侄孙女都可以继续血缘延续。因为是叔或叔爷进入侄女或侄孙女的关系,往女方进入,所以可以通婚,但是同代的表亲间不得同婚。同是表的关系,女方的成员不得和下一代的侄子通婚。所以在本图的第五层的婚姻中,底层第一条虚线联系是叔爷侄女间的婚姻。DABUGERA和KALOGUSA的婚姻是隔代婚姻,Kalosula是第三层的男性子嗣,他归入自己的母亲族姓:kwoynama.所以有一半的这个母系血缘,一半tabalude母系血缘,但是因为是隔两代,所以可以重新缀入tabalu族。13、第五层的最右侧的KABWAYNAYA是tabalude女子嗣,她是第五代女成员,她的男配偶是Purayasi。这个Purayasi和第一层的Purayasi同名。他是第四层Bagido'u(tabalu族)的儿子,但是他的母亲没有名字,也没有母族的姓(暂存疑)。他和tabalu族的第五代女成员KABWAYNAYA婚配,被作者称为cross-cousinmarriage,表亲间的婚。按一般的理解,亲兄弟姐妹之间的婚姻在此文明进化阶段已是绝对“tabu”,而同一代的表兄弟缀入表姐妹家的婚姻,也逐渐式微。但是并不是完全没有。在第五层的两个婚姻中,男方Kalogusa不算tabalu族,而purayasi没有标出母系族名(?)但是他的名字和第一层的男姓子嗣同名,这里也许有“猫腻”。14、表婚(cousin侄辈婚)中,如果女方和男方的母亲是姐妹,在本图的文明中是绝对禁止的。因为他们的母亲的血缘是同一母姓。但是如果他们的父亲是同姓,母亲不是同姓,虽然他们也是同代,但不是同父母,“是大排行(?)的大家族间的兄弟姐妹”,他们的血缘就被认为是“不同血缘的”,因为他们的父亲的血缘不予计算。所以在第五层的Purayasi的情况下,他的父亲的tabalu血统不算数。Kalogusa的父亲的血统也是tabalu的,因而也不算数,所以Parayasi和Kalogusa都可以“赘回”tabalu族,和他们的侄女,甚至侄孙女结婚,而不违规。15、所以论母系血缘关系和结婚的禁忌,第一禁忌当然是同代同胞男女子嗣间的通婚。第二禁忌是母亲为姐妹的侄子,和侄女间的婚姻。在世代的关系上女长辈不的和侄儿通婚,父不得和自己的亲生女儿同婚,母不得和自己的亲生儿子通婚。以上是是本人对这个Tabalu母系血缘关系的解释。血缘关系不完全和部落的军事领导权和首领,酋长的产生和继承一致。在tabalu的母系血缘继承法中,家庭的财产传给酋长的姐妹的儿子/继承人,由姐/妹的长子有第一继承权,其他兄弟顺序继承,形成继承人集团heirandheirs(即同一代的男性,他们的母亲是酋长的姐妹)。家庭的长子是母姓,他结婚后,他的儿子归入自己妻子的家族,并姓妻子的姓,和他父亲的母亲的姓不是一回事。所以每个母系集团都会有回归的孙子,离开父母到祖母的地面去生活。儿子不继承家族的财产,但是他们可以继承父亲的首领地位。他们必须在父亲的“特许”下,才可以在女族长的“地面/村/社”生活。这种特权和财产继承权并不是一回事。首领有权实行多妻制,而每个妻子的家族,尤其是她的兄长,必须为她向首领“姐夫”进贡。首领姐夫通过妻族的贡献,聚集财富,成为有最大私有母族财产的人,是私有制和父权制的纯粹形态的进化阶段之一。女儿,儿子和母亲是同血缘,儿子的儿子和女儿和祖母不是同血缘。女儿的女儿和儿子和祖母是同血缘。布罗尼斯拉夫·马林诺夫斯基(BronislawMalinowski,台湾翻译为马林诺斯基,1884年-1942年),生于波兰,在英国成为著名人类学家。他是现代人类学的奠基人之一,倡导以功能论的思想和方法论从事文化的研究,著有《文化论》,讲述功能派的文化理论;《西太平洋的航海者》典范地展示现代田野工作与民族志方法;《文化动态论》,讲述文化变迁分析的方法,指出文化不是历史的残存,而是人生活的工具。(来源:费力妈她在水中央的博客)亲属制度图(转自网络)

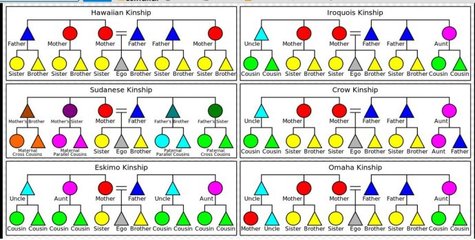

这是原始部落的血缘关系图,这6制度都不同,以发现地命名,如夏威夷、易洛魁、苏丹、克罗、爱斯基摩和奥马哈。中国的汉族血缘关系被归在“sudanesekinship”(苏丹类)。ego是“我”的意思,也是图的中心,即从“我”的角度,地位来理顺亲属血缘关系的称谓,即父母、兄弟、姐妹、叔伯、表(cousin)亲。看来苏丹图的关系发育的更精细,区分父系和母系的关系造成的“姑表亲属”关系,并发明了称谓。

语音的视觉化

从本质上来说,文字其最高发展阶段是‘语音【元音/辅音组合】的视觉化--the visualization of consonantand vowalcombinations’。但是在最初没有文字的时代,图符就是‘视觉化’的信息。就像无声电影,图符的创作的动机完全是“视觉再现”的。在原始部落的没有“庙堂”祈祷设施的情况下,岩洞、水边开阔地等都是“圣地”。参加宗教仪式的人们直接通过集体“咏唱、祈祷、舞蹈”和上苍沟通,没有人强行“绝天地通”。在这种语音无处不在的“现实”中,只有视觉的符号就可满足人类的宗教热情。但是在文字的初萌阶段,象形文字主要是起到视觉“制幻”的功能,就像现在的电影,通过视觉来制作“神圣空间”。但是从象形的图符的发育过程来看,汉字的发育必然要经历语音的“入侵”。尤其是在多方言“语音”的同化,融汇过程中,已有的语音和字符已经“合体”的甲骨单字和汉字,如“匕bei/bi”就必然会因为其“书写视觉功能”被征用来“语音记录”同样的“发音”。在这个自然发育的过程中,最初的汉字符--象形符,都获得了“音符”功能。这个音符的功能表现在对大量“方言”的注音。山川唐先生的研究为我们提供了大量的实例,揭示了汉字注“羌语”,注“苗语”,汉字注“阿尔泰”语等的方式。在汉字的发育中,这就是从象形字最初通过假借,转借,的嬗变,发育出了形声字,和谐音字。这和殷商的甲骨文有千年发育的历史有密切的关系。殷商在有甲骨文刻写能力和专业宗教人士从业人员的延续参与,在上千年的不间断的文字进化中,得以使殷文明的‘语音’获得‘视觉符’。如果我们考察西方的拼音文字,就可以看到其中的区别。成熟的希腊拼音符,拉丁拼写,梵文的拼写,藏文,阿拉伯文字,八思巴文的创作等已经是超越了“象形视觉”阶段,进入了对‘语音’的视觉化的尝试,而不是对‘客观现象’的视觉化尝试。拼音文字的视觉化对象是纯‘音素’,汉字的最初视觉化对象是“客观现象”。古代的苏美尔人的文字,古埃及的文字和美洲印加的文字都是从“客观现象”的视觉化为起点,逐步向“语音”的“视觉化”过渡。这一过程在汉字中进行的极为漫长,有时极为“艰辛”。这是因为视觉化的“客观现象”,和视觉化的“语音”,混杂在一起,必须有许多“绞尽脑汁”的训诂英雄们“坚持持久战”,并借助世界“八国联军”的外援,方有了决定性的进步。如果我们比较早期的象形文字的发生,我们可以看到视觉复制到抽象演化的痕迹:第一类“正常写实”,第二类“简化”,第三类“变体”(图解)之一:男根:钩hook形,刺barb形,点dot形。图2:女阴:椭圆Oval形,方rectangular形,匙key形(匕?)左侧:正常象形,简化,变形。

这两组符号是女阴和男根的符号。从第一类的正常写实的视觉创作,到第三类的变体的视觉创作,其间必经过了很长时间,其原因可能和刻写手段的进化有关,也可能和视觉“发育”有关。从写实到抽象是视觉“组织”的不同阶段,汉字的方块字形就是这三种类型的“极致”混合。如果我们比较下图藏语的一个复合字,我们看到的是藏语完全是“语音”视觉化的“组合”。在下图的组织中,我们看到的是语音的二维空间组合,这个组合代表一个义,但是它的每一个单独构建都是“音素”,而没有任何“形素”。在这个意义上,汉语的“音素”视觉化进行得最复杂、最艰辛,直到葡萄牙传教士协助咱们彻底拆析“辅音和元音”,并给了单一音素一个”视觉皮肤“,汉语才彻底完成“音素视觉化”,汉字的表音功能才成为学者研究的新突破点。但是汉语拼音和汉字并不是合体书写符,而是两套书写符。这个难点可以靠电脑来解决,但是,这依然是两套书写体系,而不是一套书写体系。汉字的形象美成了中国人的人造视觉符号的继承部分,已深深地嵌入我们的思维方式和习惯中。要想把汉字变成语音的纯视觉化符号,必然会引起全民抗议。日本和韩国对此都进行了数百,上千年的努力,他们对汉字的“象形”情结不如我们深,他们终于在大部分人都是文盲的时候,完成了语音视觉化的改造,所以他们很高兴,不用面对近十万个长像不同,发音不“明”的汉字。(来源:费力妈她在水中央的博客)美国印第安人的环境伦理观【美】劳里·安妮·惠特米尔·罗伯茨韦里特·诺曼韦基·格里夫斯;谢扬举译

数年前,面对特利科大坝的建设及其随后引发的小田纳西河谷的洪灾,印第安人切罗基部族爆发了剧烈的抗议。他们的很多反对意见是来自对破坏其文化遗产的威胁的反应。一位采集河谷药用植物的药师叫阿莫尼塔·塞阔雅(AmmonetaSequoyah)解释说,他的族人相信,一个人入土为安时他的一切知识也会化入尘土。因此,淹没掉河谷或者掘开那里的印第安人坟墓,就会破坏“长眠于地下的族人的知识和信仰”(Sequoyahv. Tannessee ValleyAuthority,1980)。这些行为也会损坏他们所传授下来的东西。他相信,其结果,如果河谷被淹没,其结果是,他将失去医药知识。

知识和土地二者密切缠绕在一起是本土部族人广泛共有的信仰,它是自然世界乃是活生生的、充满精神的信仰的附属部分。让我们审思一下爱丽丝·贝纳丽那位迪安(Dine)妇女,她表示她搬离大山是不可思议的事,她解释说,如果接受建议迁到变更的地址,植物和动物都不认识她,而她也不了解他们。她说道:“如果我们到陌生的地方奉献祭品,那么神灵就不认识我们。我们也将不知道神灵的属山或者意义。我们不认识土地,土地也不认识我们”(inJenny Manybeads et al. 1989,p.248)。的确,对有些本土语言,像位置(relocation)等的术语,从字面上是不可思议的。找不到任何与其对应的语词;无法通过已知的任何概念把握。

在本土人和西方知识系统中,知识以不同方式附着语自然世界;知识的迁移传播也受自然牵制。阿莫尼塔·塞阔雅认识到,如果河谷被淹没,那么不只是医用植物本身,就连他的医药知识也都将会遗失。这种知识是其部族的文化遗产和责任所在。他还认识到,归土之后这种知识会伴随他一起归于埋葬他的土地,知识会继续供给那些该土地上生活的人们。对于完全委身于传存在西方哲学和科学中的某种主流信念,例如“自然知识终究是显明的、可以剥离于自然的”和“我们所知道的都是有关实在的命题”——等的人们,这或许显得新奇古怪。将这样的信念和塞阔雅的信念两相对照,我们从中可以获得的一点认识可以这么说:西方有关自然的科学和知识是表象的(representational);而以塞阔雅和贝纳丽的解释为典型的话,则本土人有关自然世界的科学和知识就是在场的(presentational)。关于本土人的科学和知识的持存、传递及其可能性,最至关重要的是有赖于自然世界的在场,有赖于其呈现的体验的类别。

关于这个对照我们有必要费点笔墨,因为塞阔雅和贝纳丽的话与我们关系重大。从具体的政治斗争的语境看,他们的言论基本上不被看成是哲学评论或者有关其部族文化的环境伦理学见识。我们也不应该那样看待他们的说法。它们属于政治较量的一部分。本文借助反思它们而做到了首尾呼应。其中的语词属于许多不同的部族。如果他们就个别问题要表达同样的论调,最好是这样表示:“我们是这块土地上的本土人……自然世界是我们的兄弟同胞……记住:只要我们存在你们就将存在,但是我们的末日也意味着你们的消亡”(OrenLyons, quoted in Dooling and Smith 1989, p.274)。为什么会这样?何以这样?认可其如此一般的意义所在,正是本文要做的工作。

归属和谱系的纽带

我周遭的一切都是我的祖先,我的后代,我要发挥连接的作用,让他们永在——(林达·霍根,LindaHogan)。

本土人对自然世界担当的责任感,建立人与非人类世界之间关系或者依附性的理解的基础之上,这一点最好放在原初的谱系学的背景下把握。各种谱系关系设定了起源的故事。它们让某个人、某个民族知道,他们是从哪里来的、又是来自何地。在讲述中展现祖先和后代是怎样共同经历某种持续的、不断展开的历史的过程,就这个意义来说,谱系自始至终是连接在一起的。严格而论,它们陈述了变化的概略和家系的绵延,包括在整个历史中它们是怎样互相出入而产生分支的。

讲谱系,特别是对于本土美国人,不一定就要限制在人类自己的范围内。因为他们自己是这样叙述的,他们是对着特定的地点和居住在他们之间的非人类存在而讲述的。因此,谱系图也包括空间亲密关系,通过把个体和家族与大地关联起来,它们把个体和家族放进互相联系的关系位置中。就每一事物都有其起源而言,每一事物都有一个将自己定位到互相联系的谱系——在时间上将已经存在的和将会存在的事物联结起来,在空间上将每件事物与特定的场所以及该场所的一切事物联系起来。就这一点说,谱系是时空归属关系的故事。它们讲述的是:某个人或者某个部族是如何归属于具体时间、地点,特定地点非人类存在是怎样归属于那里的,以及所有这一切有时怎样相互隶属的。

一个谱系将一个氏族或者部族维系在一起,同时将它和其它氏族或部族区别开来。所有家族或者宗派的成员联系在一起而且他们和其它部族如何发生关联,也是公认的。诉说一个谱系,是要唤醒亲密无间的纽带关系,是要确认某种互惠互动的联系。在提醒个体或者集体成员明确自己归属哪个家族或者部族、借此而确定互相之间的道德责任方面,族谱的讲述具有强有力的作用。

于是谱系成了有关过去和现在、自然世界以及其中居住的事物的有效的知识源泉。通过对某块土地上的部族在某个具体时间内的某种责任的研究,他们从时间、空间和精神性上确定许多本土文化的整体特点。它们是把个体和群体及其过去、现在和将来互相联系在一起的认同的源泉。它们也适用于整合和反思人类以及非人类世界的整体性。

在毛利文化之内,法卡巴巴(Whakapapa)或者家谱图的中心性不能夸张过头了。毛利人通过参照他们的山脉与河流、他们部落景观地的祖居场所来达到认同的雄辩的、形式的介绍,只是例举式的。人对土地的这种关系是通过家谱得意表达的。对于毛利人,家谱图是最基本的认知形式;它发挥的作用相当于认识论的模版。由此,要认识某种事物,就要把它定位到时间和地点,在此,家谱的知识是最重要的:“要‘认识’我自己就是要认识我的家谱。要‘认识’一棵树、一块石头、风或者海中的鱼儿,意味着要掌握它们的谱系”(Robertsand Wills 1998, p.45)。人类和非人类等一切存在,共享世系;他们有相同的起源。正如艾伦诺拉·普基塔普-赫蒂特(ErenoraPuketapu-Hetet)所解释的说,汉拉基基(Harakeke)即亚麻“是大神塔尼-玛乎塔(Tanemahuta)的后代……今天的毛利人与亚麻和所有的植物有密切关联:塔尼是他们共同的祖先”(1989, p. 18)。

在安第斯山脉部落民族中间,显然同样存在着渗透关联的意识和谱系纽带的意义。一个埃鲁(ayllu)——一个住在特定地点的有亲戚关系的集团——包括人和非人类。它指的是人人以及“所有巴歇尔(Pacha)成员之间”的亲近关系:星星、太阳、月亮、山麓、湖泊……植物和动物……一直到岩石和人类……他们都是亲戚,同时是孩子、父母和同胞(Apffel-Marglinand Rivera 1995, p. 25)。雷蒙巴珈讲故事的艺人派迪·韦鲍兰珈(PaddyWainburanga)讲道,谈论和歌唱旷野是“阿伦姆陆地中心的律法……有关大声呼喊的律法的制定,为的是……使你注意到,这里所有的树木是你的乡党、你的亲戚。所有树木和鸟儿都是你家亲戚”(1988,p.46)。这种密切相关的纽带的深度和亲密无间性,在玛雅人的纳瓦尔神(Nahual)——一种庇护神的概念中得到反映;它通常是一种动物,每个孩子都靠它才能出生。根据里勾伯塔·蒙楚(RigobertaMenchu)的说法,纳瓦尔神是“地球、动物世界、太阳和水以及孩子与自然交流方面的代表。纳瓦尔神是伴随我们的魂魄,对我们极其重要”(inHogan et al, 1998, p.27)。

当氏族和部落的归属纽带获得广泛持有的时候,人类和非人类世界的牢不可破的分界就没有立锥之地了。人类动物展示出非人类动物的形式;而非人类动物呈现了人类动物的形式;“保持是人的同事转化成动物”是有可能的(Hoganet al. 1998,p.27)。只有根本区别不能混淆。人类和非人类互相贯通渗透:“土著居民视他们自己是自然的一部分。我们把所有自然事物看成是我们的一部分。我们认为地球上的一切事物都是人的一部分”(Neidjie1986, p.11)。如果考虑到既定的人类和非人类的理解,那么,要谈论“素朴的荒野”(人烟稀少的土地)就意味着谈论今天没有、过去不曾存在,将来也不可能存在的东西,至少在地球上是这样的。

家谱的性质如此,以致于如果不认可这个谱系内部所有事物之间的亲戚关系纽带,个体就无法显现出来;拉科塔族的祈祷文mitakuyeoyasin(我与所有存在者互为亲戚关系)也反映了这一点。没有谱系或者处在谱系之外,就难以存在,虽然个体或许不能认同其在场。在这个谱系中而处在自然“之外”,也是不能存在的:“自然是与其存在其中的每一元素不可分的东西。它存在于那种元素的内部,极像我们可以思考到的我们再空气元素中存在那样”(Momaday1976, p.84)。显而易见,类此的观点在毛利人把他们自己当作山麓与河流的意向中也体现出来:“这些不能加以客观化(objectified)或者外在化(externalized)。它们不是位于那里的外面(outthere)或者位于这里的里面(in here)……毛利人不能把脱离我自身和我的部落认同的、被称为‘自然’的实体加以概念化”(Roberts and Wills 1998, p.55)。很清楚,存在于谱系之外是绝对不可能的。所以,部落“迁移”造成的心理、精神和物质创伤,含有切断人类和非人类亲属纽带被切断的意思[“位移”(dislocations)能更精确地描述这种苗木铲根(wrenching)现象,即连土拔出,这与美国本土部族从他们所归属的土地上迁移有关的事情]。

在许多本土部落的语言和实践之中,可以象征性地获得同非人类世界保持人类联系纽带的意义。这可以在玛雅人在父母房子里埋藏新生儿的脐带索的习惯中看到,这样做是“希望当孩子长大成人时,他或她能理解家的重要性和对于土地的依赖性”(Chay1993, p.21)。或者在迪安(Dine)人类似的操作中也能看到,“妇女把胞衣献给一棵小树,并将孩子的脐带索埋入地球……这样,孩子可以熟悉本地区的神灵。这些事情使我们通土地之间建立起神圣的纽带”(JennyManybeads et al. 1989, p.230)。从毛利语词“惠狃”(whenua,指的是土地和胎盘)、“哈普”(hapu,指怀孕,也指扩展氏族或部落分支)中可以看到这一点。特约凯(teu kai)这一表达指的是你被养大的地方;也指哺乳(Roberts et al. 1995, p.10)。正如韦理特·诺曼(Waerete Nouman)评论的,脐带的埋葬也被视为是在帮助土地持存。葬礼的操作反映出tiakiwhenua and tiakitaiao[看护土地和环境]对于求得papatuanuka[地母]确保后代的繁衍的重要性……whenua和胎盘的意思完全相同,都可指土地(待刊手稿,136-7页)。

这些习惯透显出人和非人类之间有怎样至关重要的联系纽带。像谷玛德耶部落一位高级头人所评论的:奠立在和土地保持亲缘性基础上的原住民信仰系统巩固了原住民的生存。(Yunupingu1997, pp. xv-xvi)

我们相信土地是完全有生命的。我们是土地的一部分,土地也是我们的一部分。她不可能是一或者另类。我们不可能被任何人或者任何事分离开。(Yunupingu1996, p. 16)

这样的仪式行为肯定了联结人类和非人类的谱系纽带的在场和持续。他们是人类归属以及部族和土地之间亲密关系的表达。原住民活动家迈克·多德森(MickDodson)评论说:“我们的……得以存在的原因是土地……我们和土地一块成长……远离故土,就是彻底远离我们自己”(inYunupingu 1997, p.41)。对于毛利人也是一样,“部落属于土地。土地不是部落的私有财产”(Norman,未公开发表的手稿,131页)。

如果一个部落属于一块土地,土地内在于一个部落,那么土地就是不可让渡和放弃的。它不可还原为商品。它不可替代或者耗尽。豪纳尼·特拉斯克(HaunaniTrask)评论说,夏威夷语言中有两种表达占有的方式:“a”形式的占有指的是获得的地位;“o”形式的占有指的是内在情形。大多数物质对象采用“a”形式,而土地象某人的父母和某某的身体则拿的是“o”形式:“因此,根据我们的言说方式,土地是内在于部落的;她就像我们的躯体和我们的父母。没有土地则部落不可能存在,而没有部落则土地也不可能存在”(1993,p. 152)。原住民作家比尔·内德耶(BillNeidjie)也有一段可作比较的评论:我所说的是土地是我的爹娘,树木是我的——和我血肉相连(1989,p. 170)

而且对于毛利人,“土地不是能被独占火贸易的货物。他们并不寻求拥有或者占有什么东西,只不过要认个归属关系。个体属于某个属于部落的氏族。人不能拥有土地。个人属于土地”(EddieDurie, in Phillips 1987, p. 78)。

因为占有或者所有关系被理解为是内在而不是获得,“属于”表达的情形是特别适宜的。归属土地就是通过出生、臣属和依赖而依附土地或者与土地联系在一起。作为结果的属于关系可以被认作是一种亲密性或内在性关系。土地被纳入部落的内在结构中。土地给了他们特性,反过来也一样:

在鳄鱼和我自己以及所有我的同氏族人之间的关系是一种非常特别的关系……我把鳄鱼看成属于我的部分、我也属于他的部分的一种动物。这是土地所有关系的共性……对于谷玛特耶部族,鳄鱼是创造者和土地赠礼人……我们总是以氏族成员的方式看待鳄鱼(GalarrwuyYunupingu, in Watson and Chanbers, 1989, p.26)。

土地以及组成她的活的东西与部族不是分离的,而是属于部族的一部分。也不是环绕部族的环境存在物。归属的关系是本体论上的基础关系。

因为内在占有的关系,占有的因素有时候处于互惠的地位——部族属于/也拥有土地,土地属于/也拥有部族。有时候,它是获得性占有之意思的反面——因为部族属于土地或者土地属于部族,但是部族不能拥有土地,土地也不占有部族。例如,有几个毛利评论家拒绝用看护人的概念翻译kaitiaki一词,因为它含有看护某人其它财产的意思;“财产所有权的概念是外来的……土地不属于人,不过人倒可以说属于土地”(Robertset al. 1995, p. 14)。戴尔·韦宏杰(DellWihongi)对此表示赞成:“认为我们人类是自然的kaitiaki(看护者)是错误的……是土地在守护我们”(同前,14页)。根据穆尼惠狃·兰德(MuriwhenuaLand)的报告:“毛利人把自己看成是土地的使用者而不是土地的主人。而他们的使用必须符合英语法律用途的所有权关系。他们不把自己看成土地的拥有者而把自己看成是土地的所有物”(1997,p. 23)。

属于或者内在拥有十谱系纽带确定的关系类型。正如此,它得以存在下去;它不会由于迁移的原因而消失,也不会因为死亡而终结。祖先和后裔内在地继续互相归属对方。考虑到联系的纽带的稳定性和有关时间与自然秩序的循环性信念结合在一起的扩展,琳达·霍根(LindaHogan)在开篇所说的话就容易理解了。这也是达奚·尼古拉斯(Dancy Nicholas)研究的主题:

毛利人世界中没有东西会消逝死亡。事物只是沿不同纬度在作移动而已——例如,亚麻成了豪华的斗篷。我们所珍爱的变成我们周围美丽的土地的一部分。这是我们和土地之间的联系。土地是我们的祖先,就像我们是土地的部分一样。数百年来,这维持着我们部落的生命(1980,p. 32)。

恩义和互惠的关系

因为系谱确定了个体存在物之间和代际之间的亲密关系,同时也就建立了道德纽带。个体存在与其它存在者——人和非生物共处在某块土地上的一代氏族之内。由谱系定位的个体之间互有约束、负有责任。从最基本的层次上说,它们在本体论、道德上互相负有责任。

谱系纽带的道德意义直接表现在粤尔谷人(Yolngu)信奉的谷鲁图体系中:“这些明确的关系属于血亲关系,从中可以得出某些义务和责任:就像妹妹对兄弟或者父母对孩子的那些恩义感情”(Wastonand Chambers 1989, p.36)。一个粤尔谷人期望延伸联系的陌生人,会被其一个粤尔谷人的名字并被传授以他或她的家谱关系:“要成为粤尔谷人生活中的‘真正’的实体,一个人活着一个地方必须得到命名,且由此在家谱秩序内找到位置”(同前)。谷鲁图系统最重要的功能之一就是,它给粤尔谷人的世界里的个体和集团、土地和一切关系带来井然的秩序:“一般来说,它是正式而明白地表达出来的恩义体系:它规定了恩义的等级和类型”(同前,37页)。

这样的恩义断断不只是限于人类身上。拉科塔人谈到,纳基拉(Nagila)“居住在一切事物中……是产生所有事物和赋予事物对于其共有祖先以及他们互相之间以关系的力量的一部分”(AuthurAmiotte, in Dooling and Smith 1989, p.171)。这个人类和非人类的共同祖先,为毛利人对环境和祖先恪尽关怀的责任(responsibilities ofcare)或者守护关系(guardinan- ship)打下了基础。

每个人对于这个植物都起到一种看护人(kaitiaki)的作用……成为一个kaitiaki,照字面意义讲,意味着照看我自家血肉身躯。一个人的whanunga(关系)和tupuna(祖先),包含有植物、动物,岩石和树木。我们都是从papatuamuku(大地母亲)那里出生的;她是我们的守护神,转过来我们也是她的看护者(CarmenKirkwood, in Roberts et al.1995, p.13)。

守护关系属于道德义务,是根据家谱关系的情况对于恩义意识的适当应答。它是对于他们坚守、欠恩的部族以及对于非人类世界的亲密关系的认同。这些纽带的规范性和描述性完全是同等的;它们暗示着怎样的行为方式是正当还是不正当的。基奥瓦作家M·斯科特·莫迈牒(MScottMomaday)认为,“正当”(appropriteness)的观念“对于印弟安人有关自然世界的体验是核心性的……[它]是一种得到观念……一种在关系框架内对正当(right)的基本理解”(1976,p. 82)。

像恩义概念一样,家谱内嵌的个体的道德责任,在时间不局限于现在,而是可延伸到过去和后代。正如卡卡多(Kakadu)国家公园的传统的共同体主人比宁(Bining)所提示的:“传统文化的主要部分是,比宁有责任照看乡野——一种对传统主人的过去存在、现在人和后代的责任”(Kakadu1996, .p. 16)。美国第一个部落作家李·马拉科尔(LeeMaracle)公开承认这一点:我知道,在我神游的时间长河里,回首悠悠。祖母们熙熙攘攘,瞻之不尽,子孙无穷,我对他们都有义务。

这里有一个特别引人注目的例子,即保护第七代属于不可抗拒的训喻。奥农达伽人的精神领袖奥伦·莱昂斯(OrenLyons)评论道,传统的豪登诺斯奥尼(Haudenosaunee)酋长们的第一道训令,是要保证他们把未来第七代幸福康宁的考量作为决策的指南:“第七代特殊在什么地方?对他们你从何谈起?他们有什么要求”(1980,p.174)。第七代原则也适用于祖先。一个人会以第七代的名义向荣耀的祖先表达感激,因为他们把它放在决策的首要位置,他们呢要为它作出牺牲。就负责任地过体面生活的训令而言,就其作为具体道德判定的实践指南而言,第七代原则物有匹敌:

在我们看来,后代人的脸庞正从大地上仰视着我们。因此,当你踏下你的双脚的时候,你要小心翼翼——因为一代代的后人络绎不绝地走来。如果你本着这些说法思考,那么你将会行得非常谨慎,会更加尊重这块土地(Lynos,1995)。

家谱纽带是规范的纽带,对自然世界和它维系的生物,它可以生成道德责任;它们催生出限定“人类和生态系统之间……责任”的“互惠关系”(La的uke1994,p.128)。互惠性关系包含互相交流或合作反应,这些对双方或者多方面是共享的、可感的和可示的。如果处在这种关系下的人有可能没有作出应答或者感激他们,那么这个人算保存着对他们的感恩。即使是伴随的互惠性义务受到忽视的时候,互相依赖的实情也是无法回避的。用阿普里尔·布赖特(AprilBright)的话(1995)说:“照看我们的乡土是我们份内的责任。如果你们不照看乡土,乡土就不再眷顾你们”(p. 59)。

在澳大利亚语种,“传统的主人”一词常常用来表示不同的原住民共同体和他们的故园之间的关系,尽管英语中用来翻译阿里尔特语(Arrernte)的pmere-k-artweye一词的“所有关系”(ownship)在意义上差别极大,但是一般是这样对译的。pmere-k-artweye承认本土部落的监护角色以及他们在其所依赖的谱系中的内嵌性(genealogical-embeddedness)。该词指的是带有“因为独特的照料或者遗址的待遇而继承的或者获得的”、“对那个遗址及其正当使用有发言权的”的意思(Wilkins1993, p.24)。阿尼尔特语的“祖先”(那些有责任适当照顾我们的基本责任的人)和“父母亲”(那些有适当照顾孩子的基本责任的人)从语言学上讲,是并列的(同上)。作为守护人,阿尼尔特人肩负有保护和维护他们以及其它组成自然界的存在物共同寄居的土地。

人类和非人类世界通过互惠性关系而密切关联的说法,对评价本土部落的角色责任至关重要。他们感激土地给他们给养,通过实践和仪式维护土地(如果有必要,通过抗议和反抗),就像土地维持它们的生计那样。根据博德耶伦人(Bundjalung)的视角,鲍林·戈登(PaulineGordon)评论说:

原住民部落举行庆祝丰收的狂舞会……他们做的是传统惯例——他们使得事情发生。因此他们跳舞、歌唱,在他们舞蹈的时候他们的力量就强大起来。土地的精神增强了土地、所有动物的力量……力量来自土地………这就是为什么对于原住民,他们有义务保护土地、那些神圣的场所——那时他们的生活,也是我们的戒(Ishtar1994, p.9)。

受命对圣地承担的责任,包括通过奉行例行的仪式,负责维持圣地的力量、护理她(Thornton 1996, p.11)。一位原住民承认:

TheBandhamarr的足迹是他的道路……他的责任。对他接受的命令,他必须知道下一步的路线和目的——追寻祖先的脚印。他必须根据这样的知识行动,同时在日常生活的过程中遵守惯例、执行仪式以维持它(同前,20页)。

这样的精神能保全自然世界的健康、平衡和生存——当限于困厄的时候可控制住解体(同前,15页)。反过来说,这是自然世界为期部落提供的保障。毛利人的律师莫纳·杰克逊(MoanaJackson)评论道,在传统毛利人的职责中,法律是“祖宗依靠保证互相来联系的动物、植物、神灵和人类世界之间平衡、为维护秩序和保护土地而定下的义务”(1988,p. 40)。

人类与非人类之间互惠互利的关系、恩义的双从互动,在杰克·斯旺(Jack Swamp)关于莫豪客人(theMohawk)采集草药训练办法的描述中得到恰当的展现:

我所学到的是,如果你看到那样的植物,对第一眼见到的那棵植物你要致意感恩,感谢它依然和我们在一起,而且还履行着你希望他继续扮演的责任。你要略过它,寻找其它你能采摘的。因为如果你采掉第一棵,天知道,也许那正式天下最后一棵(引自Barreiro1992, p. 21)。

当然了,人类有可能妨害植物或者地球上的东西继续履行其职责的能力。可是,如果考虑到给定的互惠关系,当家园遭到不正当对待或者玷污的时候,自然世界就转变成不平衡的,而其中的任何东西都回受到影响。对玛雅人而言,因为每个人都有一个动物对应者,而每个动物都有一个人类副本,所以,伤害其一就会损及伴随者(Hoganet al. 1998, p. 27)。拉古纳·皮尤洛(Laguna Pueblo)的作家莱斯利·斯尔库(LeslieSilko)所写的可以作为比较:

根据长老们的看法,土地上任何东西的毁坏当下就会对所有生物造成伤害。印第安学校的教师会奚落这些观念;他们会以嘲弄的口吻说,“你们印弟安人何其愚蠢!丛林里死掉一棵树怎么能殃及纽约市民?然而,我们时代巴西热带雨林中一棵树对于曼哈顿人极其重要,难道不是太昭然若揭了吗”(1996,pp. 131-2)。

不过,玷污了一个地方,部落的保管人责任仍然负荷在身。不管怎样破坏,土地会保持其力量和价值:

RF:已经破碎不堪的地方对你还是一个tywerrenge?还有神圣的意义?

MC:一直是的。她是一个tywerrenge,对于土地和土地内部而言她仍然是极其神圣的。她是创造性的(Wilkins 1993, p.73)。

从另一个半球另一个部落的视角看,是同样的,它们提醒我们,仅仅赋予其“原始原貌”的价值、仅仅承认某些地点具有神圣性,这样做是危险的:

任何一部分土地都是不可耗费的……谁声称热爱和保护大地母亲,谁就必须热爱其任何部分,甚至对那些不再纯洁如初的地方。Ma ah shratrue ee,即巨大的蛇蝎使者,选择杰克皮利矿的铀尾矿的边际卷土重来;当他选择这个令人厌恶的地点时,他正在使人清楚这点(Silko1996, pp. 94-5)。

受到其部落照料的乡土和要么被忽视要么被滥用的乡土之间的对照,可以通过纳特林曼人(Ngarinman)对“温和的”乡土和“狂野的”乡土之间的区别反映出来。许多年来澳大利亚政府配置给纳特林曼人田园生活租借人的土地的看护者戴利·普尔卡拉(DalyPulkala),被问及他怎样称呼放牧过渡的地区时:

他盯着看了一会说,“叫野地,就叫野地”……那儿生物罕见,世世代代原住民给与的照顾、才智和尊重由于若干匮乏的年度而荡然无存了(inRose 1988, p. 386)。

平静的土地是经过开垦和归化的:“在那样的土地上,那些能够预见征兆的人能辨别出那些是人类最负责任的行为”(同前)。一位吉德金伽里男人弗兰克·古尔玛纳玛纳(FrankGurrmanamana)在游历澳大利亚首都的时候有相似的回答。他在堪培拉发现的是贫乏和失序。他说,曾经很久以前,“原住民曾住在那里,他们应该了解在某地方依然存在的一方水土的特点,但是,现在,用他自己的话说,‘这个乡土气息的仓库在梦里失去了’。这搅得他心情烦躁不安”(inDonaldson and Donaldson 1985, p. 207)。

失去守护者的土地的状况和失去了他们的土地的部落的状况可以这样对比:遗弃和放逐。玛丽·特尔·蒙恬(Mary TallMonntain)[转引自Hobson 1979, pp.404-5]将下面两者等而论之——处在遭遗弃城市中的最后一匹狼和一位住在一所空荡荡的医院房间里的阿萨巴斯卡印第安妇女:

穿过废墟城市,最后的狼迎面向我冲来……

一路向东嚎叫……。穿过沉闷街区的喧嚣和瓦砾

我听到他越过山梁的哀号,还有他发出的最后的悲嗥

一层层逼进房间,我坐在那里,在狭小的床上眼望西边,苦苦等待……

他把他长长的灰鼻子,贴到剩余的地毯上

他的眼睛掩不住悲戚,他的睫毛颤抖着

唉,我说,我知道他们干的好事。尊重,或希望受到欣赏

特鲁伽尼妮(Truganinny),最后的塔斯马尼亚人,曾看到其丈夫被塞满了东西、制成标本的尸体,她临终的希望是把她埋到澳大利亚人烟稀少的内地或者海边,因为她不想遭遇到同样的不敬。然而在她死后,她被塞满了东西,制成标本并成列了8年多(PaulCoe, Aboriginal Activist)。

我们已经看到,谱系的纽带把人和人、任何非人类联结起来,它们既有描述性也有规范性特点。归属的概念有助于显示前者的完整意义,而怀恩的概念则能获得关系的规范性意涵。因为谱系纽带认可互惠性关系,他们从中得出了相互间的义务和责任。他们认识到,存在是互相关联的,互相之间是恩情难了的,他们应准备着以尊重那个事实的方式互相报答。现在我们可以开始讨论尊敬的概念,这使本土部落的中心概念,并且有可能是本土部落间唯一得到最广泛地公认的道德原则。易洛魁人也用它指“希望受到欣赏”、“基本的共同感知——存在的第一原理。只要每件事物得以根据它对造化大循环的用处和它从大循环中应享受的地位受到欣赏,世界就平衡了,生命就会延续”(Barreiro1992, p. 28)。它有效地传达了众多的多样化的有关自然界及其组成存在物应该受到如何对待的习惯、教训和信念。

在这样的语境里,尊重最好被理解为欣赏某些实体或者活动的内在价值的问题,这是由于内在于或者归属于自然界的事实而具有的价值。这里涉及对它在维持自然世界存在中所起的至关重大的作用的认识。斯尔库提醒我们,“地球上没有任何部分”“可以被耗费掉”。要认识到某些个体或者群体与整体的完善和持续是(以及如何成为)整体的关系,为了欣赏其对自然世界的贡献是不可缺少的,就需要亲近直接的知识并精通它。尊重由这样的知识教导的行为的连续性构成,它从避免对于事物不适宜的处置,一直延伸到主动符合维持其继续发挥重要作用的能力的方式上。

知识或者精通可能来自同某物或者某个地方长久的、亲密的接触。迪安心中“属地感”(sense ofplace)的翻译,即ke’tl’o’o’l,蕴含着扎根土壤的意思,是一种对“化育和共栖而不是蔑视和剥削”(Semken 1997,p. 2)的掌握。这样的通识也包括非人类存在在内。基·谢伊(KeeShey)谈到过“我们相知的土地”:“在我们自己的土地上,我们熟悉泉水、岩石、山脉、山梁,等等……他们也熟悉我们……每天每天我对我这里的亲戚的认识都有所增进”(inJenny Manybeads et al. 1989, pp. 228-239)。

唯一可选择的余地是,朴素的关联性意识可以巩固尊重。例如,在克里族印第安人那里,对猎物表示尊重的主要原因之一是,人类和非人类是密切相关的。如果说尊重包含了避免贬低或者漠视狩猎的整体价值的行为,那么,它也包含了履行表现和延续那中价值的行为。鹅群和捕猎者之间的互惠关系通过对鹅这种天赐物表达感激的pwaatikswaau的操作或者烟熏狩猎获得了尊重。如果猎人成功,鹅子倒下了,“该礼物会得到猎人谦恭的赞赏,随后会被猎人家的女人当作客人接待”(Scott1996, p. 82)。

尊重土地包含了对互惠的承认和对某些仪式活动的积极遵守,这在安第斯族群中也是显而易见的。“crier y dejarsecriar”(参赞化育而让我自己得到养育)的表达构成了农业活动的基础。根据莫德斯特·马查卡(ModestoMachaca)的说法(Apffel-Marglin1995),要打开一个查卡拉(chacra),“我必须征得pachamama的许可,以便她允许我开垦这片土壤……我告知她,我讲用爱心耕种这片土壤,不会鲁莽灭裂,她给我的果实我们大家享受”(引自Apffel-Marglinand Rivera 1995, p.25)。继续抚育一个chacra(播种、除草、丘植、收获,乃至储藏、转运与丰收所得的消费)的所有活动者都是信奉和培育相互关联性的仪式行为者。这些仪式表达了安第斯人对土地赐予的礼品,包括有关怎样从事一个chacra的知识礼物的热爱、尊重和感激。从事一个chacra,是一种必然涉及人类和非人类的互惠的活动。在这个意义上讲,安第斯人的农业知识本身是与土地捆绑在一起、不出土地范围的,或者更可能的说法,这些知识是土地所生产出来的:

侍候(toraise)一个chacra,不只是驯化植物和动物;而是要用爱和尊重来抚育,换句话说,是根据仪式一并抚育植物和动物、突然、水、微生物,总之,是抚育整个土地(同前,24页)。

根据认定的人类与非人类之间、土地及其组成成分之间的归属联系,尊重是适宜和最有启示作用的道德回应。这要求:始终注意某些事物和某些人的价值;欣赏个体对自然秩序发生重要作用方面有其自身的贡献;觉悟那些刻画其特质及使其溶入关系背景的制约和限制;感激所有这些。没有缜密的思想和观察,就不会发现任何这一点,因而一个人也就不能认识它的功能或者贡献所在;认识不到什么贡献必须允许其继续存在下去;怎样才能不干扰它们;如何最好地使它们发挥作用。这暗示着,尊重既是道德特点也是认知特点,所以,知识和价值属于完整的活动(Whitt1995)。

毛利人的编织为本土人有关尊重的理解的丰富性提供了一个例证。根据普基塔普-希蒂特(Puketapu-Hetet)的说法,“我们对这种生命的力量担负着责任”(1989,p. 5):

对于我这样一个编织手,尊重我编织的莫里(Mauri,生命力)是重要的。要是我从亚麻归属地取出了它,我就必须在另一个纬度上展示其生命力,以便使它还是一件美的事物(引自Nicholas1980, p. 40)。

编织工必须尊重所用的物质资源。这其中的一个方面是由于了解资源的出处以及它们要如何加以使用;另一方面是要保证它们得到适宜的使用。确保生命力获得尊重、确保力量或河流能够继续在自然秩序中发挥其重要作用,是毛利人的kaitiaki(守护人)的责任:

Kaitiaki必须确保莫里(mauri)或者他们的taonga(财富珍宝)的蛇功能命力是健康和强大的。一种taonga的生命力如果被消耗掉……就为kaitiaki提出了较大的任务……[他们]必须尽其最大努力以使taonga的mauri恢复到原初的力量(Robertset al. 1995, p. 14)。

一种显而易见未能欣赏事物的价值的情形,是扭曲或者消除了其价值。对上文描述过的特鲁伽尼妮及其丈夫遗体的处理,是特别大不敬的一例。但是,还有其他人也应该提到。把一个部落同一块土地联系在一起的归属或者内在拥有的关系,与异化以及公司需求的商品化是背道而驰的。原住民作家李兹·约翰逊(LizJohnson)直接了当地表明了这一点:“土地是我们的故人,今天仍然住在这里的我们同样是土地的故人。当我撮起一小把泥土的时候,我念叨着‘这就是我’,那并无虚言,当我的更早的先辈们这样说的时候,同样是真实的”(1981,p. 13)。关于土地,毛利人会说,它自有其莫里(mauri),或者生命力(Ranghau, in King 1992,p.171)。它不是由市场决定其价值的商品;它是遗产,是生命本身。许多本土文化认识到,商品化的占有扭曲了事物的价值和意义,其结果,我们没能满足有关它的看护责任。

知识、内在价值和土地保护。我们不可把我们在大地上的生活,也不能把我们作为一个部落的洞察和我们的意义、与我们在土地上的地点分离开来(JimmieDurham)。

我们曾提示过,尊重要求对事物的内在价值有所欣赏,这是由于其内在于,或者归属于自然世界的事实而存在的价值。用尊重的态度对待事物涉及到知识——最低程度上涉及到有关在维持自然世界方面发挥什么整合作用以及作用合适终结的知识。要进一步了解这个,知道其限度和制约一并更加尊重它的可能性、态度,最好就要做到避免贬低它的行为,而采取使其继续发挥作用的行为。一步步认识诸如此类的事情,是要更好地认识事物是怎样内在于或者怎样归属于自然世界秩序的。但是,一个人如何才能逐渐认识这些事情?人们是怎样学到的?回想一下阿莫尼塔·塞阔雅和贝拉里,什么时候,一个人才可能将已知的是什么和在哪里分离开?

人们是借助记忆和聆听故事而习得的。在传达认识并尊重自然界的方面,故事是本土知识与价值系统的活的组成成分。它们是土地自生自长的,因此与土地不可分离。莱斯利·斯尔库坚持主张,拉古纳·皮尤洛的故事很大程度上是祖传的土地的一部分“以致于后代要丢掉它们是不可想象的”:

与每个地方、地表的每个事物相关联,都有一个故事。丹尼斯·布鲁图斯(DennisBrutus)谈过“尚未出生的”也谈到了“过去已有的”,和我们是怎样共处于一个地方,以及讲述故事的语言是我们贯穿它们或者与之共存的方式,是重新回到一起的道路(1996,p. 59)。

讲故事是和自然世界对话的一种形式,是事物得到认识的方式的一部分。它传递有关那个世界,其存在物和过程的重要的信息。故事是讲述知识和使行为发生关联的手段。他们呈现出“过去的事物”是怎样和土地、和现在的事物以及那些“尚未出生的”事物联系起来的,也告知了现在的人们应该根据这一点指导自己的行为。

因为许多故事讲的是人类与非人类聆听、表白和交流的事情,他们突出了同自然界及其组成物对话(从词源上看,意思是“共同生活或者相伴”)的重要性。通过把谈话和对话放在人类与非人类互相养育过程的中心位置,安第斯人的农业证实了一个类似的观点:“我们非常相信自然所传递给我们的东西……正是自然本身吐露的声音告知了我们种庄稼的方式”(Rengify,quoted in 阿pffel-Marglinand Rivera 1995, p. 10)。

与自然世界谈话的力量和重要性,在毛利人关于祖先应得的版图、根据它们的躯体器官命名的地界和身后留下的这些名字的故事中,也是显而易见的:“大多数名字唤起了祖先的历史。一个孩子应当经常性地用一个在那个地点的具体的叙述加以教导,以便保证这个地点及其知识统一在一起”(Salmond1982, pp. 84-5)。部落的理解力因此而被“锁在一起……以实体本身,如此以致于地点及其知识不可能分离开”(Robertsand Wills 1998, p.49)。这样做的结果之一是,土地本身充当了知识库,而地名用作“记忆装置,由此,与特定地点相关的叙述及其意义,可以回忆起来。依次讲述确定的地点的故事能使知识和所经历的名字发生关联;可以被感受到,也可以听得见”(同前,55页)。在这个意义上说,本土有关自然世界的知识是直接呈现性的。自然世界的在场是这种知识完全可能的条件。知识被定位到世界,就像它被定位到部落或者个人那样;它是人类与非人类相互关联的一部分。它是彻底背景化的:具体的知识要求具体的地点,借此它能够得到复活和可以加以体验。

因此,阿莫尼塔·塞阔雅的知识不可能和自然世界隔离,也不能被储放到别的地方——图书馆或者数据库——等将来再“消费”。他深深地意识到,如果他的草药知识要延续下去,必须让植物在它们的故地生长,在那里,他可以继续履行其看护它们的责任。他的知识依赖于其对它们的内在价值、它们如何属于、归于自然界和它们在自然秩序中发挥作用的不断的欣赏。而爱丽丝·贝纳里表达的是,被动的迁移怎样造成了断层——自然秩序的瓦解和使人类与土地联系在一起的归属纽带的割裂。割断那些纽带,是分离埋藏于其中的知识,也是放弃人类作为自然世界那个部分的看护人的角色责任。即使不是破坏,那也是疏离完整的知识和价值系统:

当白人谈论有关迁移的时候,他所谈的其实是找到可以居住的新地方、新的工作、新的祈祷其上帝的地点……白人能在任何地方实施其宗教,他不识土地为何物。迪尼人不同,土地对我们很神圣,我们不能在别的地方实践我们的宗教,而只有在我们所熟知的土地上实践……就像你的家族……如果你的亲人病了,你们不能置之不顾——就是在这一点上,我们必须和这块土地上、我们的亲属生活在一起(inJenny Manybeads et al. 1989, pp. 228, 230)。

杰米·德拉姆(JimmieDurham)陈述道,本土部族不能把它们在土地上的生活同他们的属地分离开来,也不能将他们作为一个部族的意义或者洞见分离开来,表达了对内在归属于土地、对境内土地的责任的类似的承诺。这个承诺正得到越来越多的本土人的热烈信奉,他们认定他们有作为看护人或者土地监管人的法律和道德权利。这一章提供了理解本土人作为土地和后代看护人的基础的一种可能方式。就一个内在于或者归属于土地的部族而言,他们在本体论和道德上是密切相关的。他们作为土地看护人的角色是责无旁贷的;这对维护自然世界的完整性和持续是必要的。用我们开头的话来作为结论:

我们是这块土地上土生土长的部族。我们像良知……我们是土地拥有者,我们是土地监管人……挑战你的子孙受害的时候到了……想想后代们吧(Lyons,引自Dooling and Smith 1989, p.274)。

(英)布罗尼斯拉夫:西太平洋上的航海者_在线阅读- 必读网第1页第2页 第3页(西太平洋上的航海者//起点中文网)胡言乱语说“女”

希腊神话与姑舅表亲

“烤”和亚马逊威姑娘

我们都是鼠辈、妇人之见

转载:解读日本人的基因和起源

澳洲土著人的起源之谜(陈向阳)

亲属关系的分类系统(类别式亲属制)

【山川唐】鳞中之长高深莫测:鲁=嵎=堣=禺=郁=龙

汉字古音辨(续21)—错、仙、几维(宫玉海解读山海经)

理查德·怀斯曼《怪诞心理学.美拉尼西亚人和导弹(1)》

野蛮人的性生活透露的东方传统张小路的行知新浪博客

马林诺夫斯基的文化观_yixiuge_新浪博客

性学文化---解读之一_严国仙_新浪博客

DNA和人类种族的历史(四)

DNA和人类种族的历史(三)

DNA和人类种族的历史(二)

DNA和人类种族的历史(一)

爱华网

爱华网