选自《老照片》第73辑

www.lzp1996.com

龚澎印象宋以敏

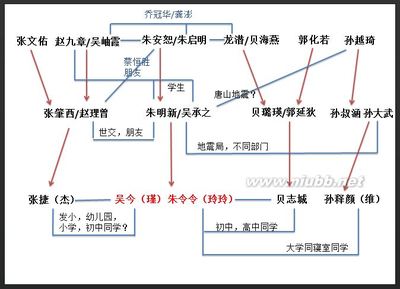

1949年11月新中国的外交部成立,我进入新闻司工作,在那里工作了二十年。在这期间,新闻司首任司长龚澎对我的影响很深。虽然一直都是隔层接受龚澎的领导,但我和她的个人接触也还不少,特别是在1959年张闻天被打倒以前。我自己,结婚后有时和先生何方一起,曾多次去她家里看望她和乔冠华同志,也不只一次应邀到她家作过客。1953年春,乔冠华正在朝鲜,龚澎的身体不大好。新闻司的领导要我下班后住到她家去,帮助照顾她一下。那时她住在保卫世界和平大会中国委员会,即现在对外友协的院子里。龚澎和我更多地谈起她的一些经历,给我看了她的许多照片,使我对她的尊敬增添了许多有血有肉的内容。我结婚时,龚澎送给我们一个多层木盒,我保存至今。我生大儿子坐月子时,龚澎到渤海饭店宿舍来看我们母子。儿子半岁多时我抱他去看龚澎。后来龚澎家里有了一个光脑袋的玩具男娃娃,问我,这像不像你的儿子?记得有一次何方和我一起到她家,还是小婴儿的松都正好刚洗完澡躺在妈妈的大床上。乔冠华和龚澎要我们先去看看可爱的小松都,说这是家里最好看的节目了。

和龚澎的第一次和最后一次见面,相隔二十年整。在这二十年里,除了从1953年春到1955年初在驻苏联使馆工作不到两年的时间外,我一直在新闻司从事国际形势动向调研,也就是说,我始终在龚澎的主管范围内工作,并且不断地得到过她的直接指导。初次见到龚澎是1949年的11月初,在外交部成立之前的一天。那是经过几个月的政治思想和外交业务培训,我从外国语学校被分配到新闻司的前身,当时叫情报司的时候。那一天,我和另外五位外校同学一起前去报到,受到了龚澎的欢迎。她的热忱和亲切,一下子就拉近了我们同她的距离。最后一次见面则是“文化大革命”期间的1969年11月初。外交部的一大批干部和家属被“战备疏散”到外交部的湖南“五七”干校。在前门火车站,正当我们马上就要进入车厢的那一刻,看到这时已经获得“解放”的龚澎来到站台欢送下放干部,我就前去同她握手道别。当时已有长期下放的思想准备,虽也感到以后见面不大容易,但没想到这一握别就成了永诀。

照片说明:1、1960年代的龚澎2、1939年,龚澎(右一)在八路军总部陪同朱德会见国际友人。3、1949年10月1日,龚澎在天安门城楼上。“以阶级斗争为纲”与新闻司我在新闻司的这二十年,正是“以阶级斗争为纲”的年代。每次运动,新闻司几乎都处于风口浪尖。例如反右派运动,部里各单位中,新闻司被错打成“右派分子”的,所占比例就很高。在外交部常务副部长张闻天的领导下,知识分子成堆的外交部一共只打出“右派”二十多名,占外交部总人数不超过1%到1.5%,在国家机关中比例是最低的(全国五十五万右派占五百万知识分子的11%)。但是,新闻司在其中竟占八个之多,还不算划为严重右倾后来也被调出外交部的人数。这和前述新闻司干部的组成情况不可分。“文化大革命”中,新闻司无论在前期还是中后期,“左”得也突出。龚澎在“文革”初期受到冲击时,两派群众组织都认为,她的主要问题是执行了一条“错误的”干部路线,说在她的领导下,“新闻司已经实现了资产阶级专政,因为副处长以上干部无一例外,全都出身于旧官僚或资产阶级家庭。”到“文革”中期确定新的工作班子时,“文革”前的中层干部,无一在新闻司得到留任。 新闻司的工作从一开始就是高度紧张的。拿三科来说,在文字信息来源又少又慢时,好几位英文程度很高的同志,每天不知要收听多少个钟头的外台新闻,听后要立即编写出《快报》和《临时通报》,尽快送给中央领导参考。在文字信息来源越来越多也越来越快之后,大家每天又不知要快速阅读和消化掉多少篇幅的电稿和外报外刊的报道评论。处理过的材料每天都以麻袋计。我们的正常工作时间从来都是从上午八时一直到晚上九、十点钟。这自然要求大家天天高度集中精力,非常努力地提高各方面的业务水平,包括中英文水平。事情那么多,能胜任工作的同志实在拨不出多少时间去做业务工作以外的事情,例如脱产参加运动和劳动等。业务不太忙的同志情况有所不同,存在忙闲不均的现象。这就使新闻司内部对工作的方针任务长期意见不一。“红”与“专”的关系摆没摆正?什么样的干部应该更多地受到使用?成为司里的主要矛盾,每次大小政治运动中的主题。作为一司之长的龚澎,自然是矛盾的焦点。无论在运动还是工作总结中,给龚澎提意见,总是有“重业务、轻政治”这一条。记得在1957年反右派运动前期的大鸣大放阶段,周总理曾到新闻司办公室看司里所贴的大字报,其中有不少就是讲龚澎“重才轻德”的。我当时就站在总理的背后,看到他微笑着注意地读这些大字报,读后一言未发。在当时,摆不正“红”与“专”的关系可以被上到多高的纲,是可想而知的。正是围绕这个问题,在司里还曾集中发生过一次大争论。 在我被调到驻苏使馆工作期间,曾间接地卷入了这场争论。1954年上半年,外交部机关党委领导张越同志路过使馆,在食堂里一起用餐时告诉我,新闻司不久前开了十九次支部大会,有一批同志批评龚澎重才轻德,对老区来的老干部重视不够,批评得很厉害。我听后感到不解,但也不便多问。日内瓦会议1954年6月休会或7月结束后,龚澎和新闻司的任以沛、周湘浦一起,在从日内瓦回国途中再次路过莫斯科。因为心里挂着这个巨大问号,我在陪老任和小周两人上街购物时问起这事,但他们两人都是含含糊糊的,什么也没说。谁知这一问,竟给龚澎惹下了不小的麻烦。1955年1月我从使馆回来后去看龚澎。她一见面就问,是怎么知道开支部大会这件事情的。得到回答后她如释重负,说这下子就好了,因为有人指责她一定是通过新闻司某个党员向我这个非党员泄露了党内机密,并因此对她提出了新的批评。这使我了解到新闻司里的争论有多激烈,对龚澎造成的精神压力有多大。 事实上,恰恰是因为新闻司集中了相当一批业务和语言水平都比较高的干部,才取得当年屡屡受到周总理和外交部领导肯定的工作成绩。反右派运动后把那么多有才华的工作骨干调走,使新闻司的工作水平当即大大下降。主管新闻司的副部长罗贵波曾专门到三科来讲了一次话,明确表示,不可能对你们提出像过去那样高的要求了,你们得好好努力。新闻司和龚澎本人显然都成了“以阶级斗争为纲”路线的受害者。因为在这场运动中,她本人也受到了批判。 但在这同时,在另外一些场合,龚澎也参加推行这一路线。例如,在“文革”一开始,作为部党委成员,她参与决定打倒国际关系研究所所长、部党委委员孟用潜;在一次主持批斗孟的大会后总结说:这是一次胜利的大会,团结的大会。而大会声势之大和斗争形式之激烈,后来再没有被超过。这是外交部“文革”期间制造的第一起冤假错案。在同一个人身上,尤其在担负领导工作的人身上,既受过伤害又参与伤害过人,这是“以阶级斗争为纲”年头的普遍现象。我自己就是。“文革”初期在部领导主持运动时期,新闻司出了个有名的“黄、林事件”,即两位小青年因率先造反而受打压的事件。我那时把“文革”看作是一场“反右”加“反右倾”的运动,觉得黄、林要是放在1957年,必是右派无疑。在当时主管新闻司运动的部领导龚澎和司长秦加林的领导下,我们几个处级干部出面对他们两人进行了批判。在1955年的肃反运动中,更曾在新闻司副司长徐晃的指挥下,参加了私自打开一位受怀疑对象的办公桌抽斗、偷看他的日记的行动。这位副司长当时曾因此受到张闻天的批评。至今回想起对这位无辜同事采取的非法行动,仍然感到十分羞愧。新闻司干部的成长 新闻司成立之初的干部队伍有两大特点,在地区业务司中最为突出。一个是新从美国回来的最为集中。当时有浦山、陈辉、王曾壮、陈秀霞、李肇基(1955年在克什米尔公主号事件中牺牲)和麦少楣六人之多,而全司不过二十来人。一个是干部的平均年龄最低。这表明,龚澎吸收和使用干部是相当开明和放手的。在这段时间里,新闻司干部成长得比较快,在部里也很有名。 至于底子较差的年轻干部,可以谈一下自己的体验。龚澎深知像我这样的新干部各方面的水平有多低。我们一到情报司,三科副科长浦山就让每个人翻译一段短文,看看我们的英文和专业知识水平如何。我译的一篇里提到胡志明,可我竟然不知道他是何许人!一开始什么业务工作也插不上手,能做的事情只是抄抄稿子、糊糊信封、发发文件。真是又着急又缺乏信心。可是龚澎还是对我们寄以厚望,把一分的人才当作三四分来使用,尽量给我们创造快速进步的条件。把仍然处于低水平状态下的我派往东柏林,就使我得到了很好的锻炼和提高机会。她总是鼓励我们,常常说:和参加革命早的同志相比,你们的条件好得多了:当年他们是在危险的战场上和紧张的地下工作中挤时间来学习的,你们可是从科班出身,过个三五年,你们就会让人刮目相看。对我来说,这种鼓励和期望时时都是一种巨大的推动和鞭策。 龚澎对女同志有一种恨铁不成钢的期望,对她们进步的关怀更为殷切,对她们身上存在的弱点也更为担心。她和女同志聊天时,一个经常出现的主题就是,非常希望女同志要争气,一定要处理好恋爱结婚生孩子和工作的关系,决不能因此就减弱自己在事业追求,甚至满足于日后成为丈夫的附庸。她一再喟叹,不知见到过多少个很有才华的年轻女同志,一恋爱结婚就没多大长进了,真是可惜。 她对年轻干部既严格要求又十分爱护。龚澎对工作极端负责。当我们在工作中出错时,有时她责己之严会大大超过具体出错者的自责。印象最深的一次是,由我带班编写的一期“综字号”《新情况》(就是每天早上八时印出来送给周总理等中央领导和外交部领导参考的那一种),内容受到了总理的 批评。我被通知当晚提前上班。下午到司里后,龚澎告诉了我总理批评的事。还说,总理问她,是不是没有让年轻同志读到应该读到的文电,没有让他们了解到应该了解的情况。我听到批评,心里当然很紧张。我当时就感到,龚澎的沉重感不知要超过我多少倍(后来还从其他同事那里获知,这次批评给她带来的精神负担之重,是旁人难以想象的)。她当时的处理办法是:立即按总理的要求加强上下通气,还调兵遣将,为加强三科的工作采取了一系列组织措施。结果,作为具体出错的我反而因此而得到了更有利的工作条件。只是直到后来,我也没弄明白这次究竟错在哪里,是什么引起了总理的严厉批评,因为“综字号”《新情况》只是个客观反映要闻的刊物。不知道这一期是不是恰恰碰上了当时的什么“敏感问题”。

照片说明:

4、1960年,新闻司同事在外交部东楼前合影。背对镜头者 (右三) 为龚澎。前排右一(半欠身者)为本文作者。5、1950年2月,作者(前右)与同事在外交部西楼前。6、1957年的全家福新闻司的动向调研工作 龚澎根据她在过去的工作中长期积累的经验,从一开始就对三科应该抓什么重点、主要采取什么样的工作方法提出了明确的要求。凡在新闻司三科(处)工作过的同志,对龚澎的这些要求不仅耳熟能详,而且牢牢地铭刻在心。如果他们日后继续做外交调研工作,这套要求自然而然地还会继续在他们身上发生影响。我大概就是其中的一个。对我来说,龚澎讲这些话时的神态,直到现在还好像就在眼前。这些要求包括:三科的基本任务是当好领导的耳目;“以我为主”,善于领会领导意图,根据同国家利害关系的大小确定注意和反映什么问题;原料是第一手公开情报,也就是公开的信息,必须紧密跟踪英美和其他国家报刊的报道和评论,善于从中捕捉有价值的情况,不得遗漏;用足以说明事情本身和问题实质的材料说话,“没有材料就没有发言权”,要“寓分析于材料之中”;写东西要开门见山,像新闻报道一样,在第一段导语中就点明关键点;文字表达务求准确和简明,力戒空话,形容词能不用就不用;不必指出事情是对是错,因为写作者本人的判断对领导人并不具备多大参考价值。她的耳提面命,使新闻司的调研工作很快就形成了自己的风格,大略地讲,就是新、准、快、短。这不仅反映在初期的主要工作——重要信息的搜集和反映中,后来比重日渐增加的信息分析也具备同样的特色。 对龚澎领导下的动向调研工作,我感受最深的有以下几点。 第一,龚澎非常注意了解中央领导的要求和意图,了解到之后就雷厉风行地在司里贯彻执行。 她同周总理在工作上的联系较多,我们能从她那儿不时地了解到一些总理的要求和对新闻司工作的评价。她一知道毛主席、周总理和其他中央领导同志有什么问题需要弄清楚、要我们提供什么资料、他们对我们的调研成品有什么反应,会立即告诉我们并且布置具体任务。在龚澎的领导下,我们常能听到中央领导同志对我们调研工作的指示和要求。记得起来的如,毛主席在美、英、苏签订部分核禁试条约后要我们研究苏联这样做究竟是为什么(三科立刻由金桂华专门负责,系统收集英美的有关评论,编为系列资料上送);有一年龚澎告诉我们,江青要研究国际问题,就布置我们给找一批拉丁美洲问题的书籍和专论送去;至于总理那里出题目、要材料的情况就比较频繁了。我们每从龚澎那里知道总理需要查什么材料,就会加班加点地全力搜寻,直到查出为止。在这种场合,龚澎总是坐等结果。中央领导对我们写的东西有什么反应,我们也能及时知道,例如毛主席对毕季龙执笔写成的美国助理国务卿希尔斯曼讲话分析(题目好像是《希尔斯曼谈话新诠》)的批示和要求,毛主席对三科科长马兖生所写美国盖瑟报告的评语,总理对这期那期《新情况》的意见,陈老总的评语,等等。上世纪50年代上半期有一年的年初,三科把大家每天在时事碰头会上七嘴八舌的议论编成一份名称大概叫《新闻司每日时事讨论会纪要》的油印刊物,也送给总理看。总理在第一期上就批道:“新闻司新年新猷。”但这个刊物没出几期就停了。 我们还不时地听到龚澎讲到中央领导同志对调研工作本身提出的要求。印象最深的是两条。一条是总理的指示。说总理非常注意全面了解外界的情况,让我们反映各种情况时不要有任何顾忌。龚澎说,总理谈到这个问题时要她告诉年轻人:彻底的唯物主义者是无所畏惧的。龚澎就一直以这个精神要求我们。另一条是刘少奇同志对龚澎谈起的调研工作。刘少奇说,这项工作就好比炒菜,你们的任务是把各种菜、各种调料配齐放好,但炒成什么味道就是中央的事情了(意思是,根据材料做出最后的判断、更不用说决策,是中央的事)。当时对我们确实也就是这样一种要求。这是对当好国际形势侦察员的要求,不是对研究者、更不是对智囊的要求。我们在工作中屡屡被告诫,别向学术方向靠。 从龚澎那里听到中央领导同志的指示,那时并没有一一记下来的规定和习惯。只是为了便于向后来进司工作的同志介绍三处工作的特点,有一次我集中回想了一下并且写成文字,记得还是用铅笔写的。以后每来新同志,我都会拿出来向他们叙说一遍。“文革”开始后,大概是1968年吧,档案室到各司收集毛主席、周总理等中央领导同志的各种批示,说明各司不得自行保存。我就把我写的这份材料,连同有总理批示和标点的各期《新情况》等三科调研成品,全都上交了。记得档案室来收文件的同志是马桐山。 龚澎那么注意上情下达,让我们时刻感到肩上的责任重大,因此一直保持着高度责任感和积极性。 第二,龚澎要求大家观察问题一定要敏感,要善于发现新问题,敢于提出自己的看法。 三科天天要开碰头会,每人都要把自己发现的重要新情况和想到的新问题提出来。哪些情况需要反映,突出什么重点,往往就在碰头会上定下来。凡是有点价值的发现,龚澎都会加以鼓励并且督促我们赶快写出来。 龚澎也亲自组织我们讨论一些事关重大政策考虑的问题。她要求,无论是正面的还是反面的意见都可以提出来,但是都得拿出根据。我还记得起来的就有几起:五十年代中期,美国著名评论家沃尔特·李普曼想来中国访问,让不让他来?1966年苏共要开二十三大,我们去不去参加?这两个问题,我们讨论得都很热闹。1965年布置三处就印尼的“九·三○”收集材料并写出有分量的分析,稿子经过她审改才付印。 大概是在1958年吧,龚澎布置我们集中搜集和研究一下苏联报刊对若干国际问题的提法。我印象最深的就是,这次她要求我们不要只从学习苏联的角度出发来看问题,而是还要做一点独立思考。我们当时并不了解为什么要这样做,现在已很清楚,这是因为毛泽东已对赫鲁晓夫感到严重不满,中苏发生了分歧。当时我还能用俄文从事调研,因此就主要由我来做这件事了。这一布置使我们的思想从此少了一层遇事注意先参考苏联观点的框框。 龚澎的这些要求,使三科的调研工作总是保持着一种比较活跃的气氛。 第三,龚澎善于和勇于创新。 为了使中央能够最快最准确地掌握我国密切关注的国际形势发展动态,前述在民主德国设站,就是她的首创。从1951年秋到1957年春,新闻司先后派出三批干部,每批两人。头两批在东柏林,第三批在日内瓦。再以后,这项工作就转由新华社承担了。我是第一批,完全了解龚澎这一创新在当时所发挥的重要作用。另一个创新,就是每天上午八点出版报告国际最新动态的专刊。1961年相继出现柏林墙树立和古巴导弹危机,国际形势比较紧张。龚澎感到《参考资料》即使每天出三班,“一日三参”,提供消息还是不够及时,光靠它不够,必须让外交部和中央领导同志每天早上一上班就可以知道过去二十四小时国际上发生的大事,以便及时地做出决策,提出处理办法。综字号《新情况》大致从1961年年底1962年年初开始,一直出到1970年左右。三科出人,偶尔也请地区司对特定问题有专门研究的同事参加,晚上上班,通宵工作(当中休息一到二小时)。这项工作后来也是由新华社接过去做了。我参加值了七年的夜班,头半年是每天值,后来是两班倒,最后固定为三班倒。从当时的条件看,这个创新在外交部应该算是一个不小的工程:部里为新闻司安上了可以直接抄收外国电讯稿的传真机;专门派通讯员半夜里三次到新华社去取新华社英美分社发回的英美报刊评论;还在外交部刚接收过来、原供苏联专家住的六国饭店(现华风宾馆)里拨出房间供值夜班者白天休息。这个创新所发挥的作用也是明显的。 第四,龚澎坚持反映和分析问题要实事求是。 外界怎样看中国,始终是三科密切关注的一个问题。外界对我们讲好话的讲坏话的都有。凡有新的重要对华反应,我们都要报告。新的好话当然要反映,老生常谈的好话就不必反映了。新中国成立之初,坏话更多些。按龚澎提出的原则,反华反共的老话就不必一一反映了,但新的坏话必须反映。她不只一次说过,对我们的重要评论,哪怕内容很反动,不反映就是失职。何况我们还有总理的“无所畏惧”的指示。对待于我国形象不利的坏消息,我们的做法也是一样。当然,以什么方式反映,龚澎是很注意的。有的材料,只手写一份,直接送周总理,决不允许扩散。在这种思想的指导下,在三年困难时期,三处仍然力求忠实地当好领导的耳目,如实地反映了不少外界对大跃进、对大批人员外逃等等的负面报道和评论;在五十年代中期,我连续反映过布热津斯基(当时他远没像后来那么出名)不少有关社会主义国家之间、包括中苏之间存在矛盾的议论。当时我在思想上无论是对三面红旗还是对社会主义阵营“坚如磐石般的团结”都并无怀疑,认为这都是西方的偏见和挑拨离间,但是反映这些情况为责任所在,是我们必须做的。我们那时也从没有产生过有朝一日我们会因此在政治上受到怀疑的思想顾虑。 第五, 龚澎按不同的要求来领导对外宣传和内部调研这两部分工作,使新闻司在两个方面都做出了应有的成绩。 新闻司的工作包括两个部分。新闻司三科(处)是起耳目作用的,可一、二、四科(处)都主要起、或帮助其他单位起喉舌作用。龚澎自己早在白区工作时就是一位出色的对外宣传工作者。和创办了新闻司的调研工作一样,她也为新闻司处理外国记者事务和为国际宣传参加把关确立了一套规矩和工作方法。这两部分工作有着紧密的联系。无论内部调研还是对外宣传,都得及时了解外界的实际情况。对外宣传要能做到有的放矢,这一条不可或缺。但两部分工作的性质和着眼点又有很大区别,对它们的要求也有很大不同。龚澎正是既看到它们的联系,又要它们按各自的特点去做。这里不仅指严格地按内外有别的原则办事。应该说这是不言而喻的,做起来也并不难。我觉得最难能可贵的就是,龚澎能那样恰当地把握好两者的不同,从来不用对外宣传的一套来要求对内调研。而这并不是所有的司领导都能做到的。有的领导在审查三处的内部调研稿件时就要求我们得在里面表明自己的立场(斥责美帝苏修等)。“文革”时这种倾向曾经达到登峰造极的程度。那时还在出的综字号《新情况》,短短的篇幅,规定每天的头条必须反映世界的主要潮流,那就是世界人民如何拥护毛泽东思想。我们在外电上找不到,只好从当天出版的《人民日报》上抄材料。这样做,还起得了什么耳目作用呢?这只能误导领导。龚澎在内部调研工作上作出的贡献,当然决不止我上面提到的这些。我常常在想,龚澎确实去世得太早了。她没有等到党和国家转而奉行实事求是、解放思想路线的那一天。如果她还活着,新时期的路线一定能使她更加得心应手,而发挥出更大的作用,做出更大的贡献。因为这条路线和她的思想是完全相通的。

照片说明:

7、1964年1月,龚澎出访非洲。

8、1960年6月,毛泽东会见埃德加·斯诺。左一站立者为龚澎。

爱华网

爱华网