心灵独白(一)

我不是一个没有名利思想的人——我怀疑真有这种人,过去由于一些我曾经说过的原因,表面上看起来,我似乎是淡泊名利,其实那多半是假象。但是,到了今天,我已至望九之年,名利对我已经没有什么用,用不着再争名于朝,争利于市,这方面的压力没有了。

从1967年12月以后,我多活一天,就等于多赚了一天,算到现在,我已经多活了,也就是多赚了三十多年了,已经超过了我的满意的程度。死亡什么时候来临,对我来说都是无所谓的,我随时准备着开路,而且无悔无恨。我并不像一些魏晋名士那样,表面上放浪形骸,不怕死亡,其实他们的狂诞正是怕死的表现。如果真正认为死亡是微不足道的事,何必费那么大劲装疯卖傻呢?

我常说,吃饭为了活着,但活着并不是为了吃饭。

我决不说半句谎言,决不添油加醋。我的经历是什么样子,我就写成什么样子。

时间是亳不留情的,它真使人在自己制造的镜子里照见自己的真相!

今天是新年元旦。从午夜零时起,自己是不折不扣的八十老翁了。然而这老景却真如古人诗中所说的“青霭人看无”,我看不到什么老景。看一看自己的身体,平平常常,同过去一样。看一看周围的环境,平平常常,同过去一样。金色的朝阳从窗子里流了进来,平平常常,同过去一样。楼前的白杨,确实粗了一点,但看上去也是平平常常,同过去一样。时令正是冬天,叶子落尽了;但是我相信,它们正蜷缩在土里,做着春天的梦。水塘里的荷花只剩下残叶,“留得残荷听雨声”,现在雨没有了,上面只有白皑皑的残雪。我相信,荷花们也蜷缩在淤泥中,做着春天的梦。总之,我还是我,依然故我;周围的一切也依然是过去的一切……我是不是也在做着春天的梦呢?我想,是的。我现在也处在严寒中,我也梦着春天的到来。

我常以知了自比。知了的幼虫最初藏在地下,黄昏时爬上树干,天一明就脱掉下旧壳,长出了翅膀,长鸣高枝,成了极富诗意的虫类,引得诗人“倚杖柴门外,临风听暮蝉”了。我现在就是一只长鸣高枝的蝉,名声四被,头上的桂冠比“文革”中头上戴的高帽子还要高出很多,有时候我自己都觉得脸红。其实我自己深知,我并没有那么好。然而,我这样发自肺腑的话,别人是不会相信的。

我相信,我同朋友之间就是有缘分的。我们一见如故,无话不谈。没见面时,总惦记着见面的时间;既见面则如鱼得水,心旷神怡;分手后又是朝思暮想,忆念难忘。对我来说,他们不是亲属,胜似亲属。

我的工作主要是爬格子。几十年来,我已经爬出了上千万的字。这些东西都值得爬吗?我认为是值得的。我爬出的东西不见得都是精金粹玉,都是甘露醍醐,吃了能让人飞升成仙;但是其中绝没有毒药,绝没有假冒伪劣,读了以后,至少能让人获得点享受,能让人爱国、爱乡、爱人类、爱自然、爱儿童,爱一切美好的东西。

我有时幻想:自己为什么不能像朋友送给我摆在桌上的奇石那样,自己没有生命,但也决不会有死呢?我有时候也幻想:能不能让造物主勒住时间前进的步伐,让太阳和月亮永远明亮,地球上的一切生物都停住不动,不老呢?哪怕是停上十年八年呢?

不虞之誉,纷至沓来;求全之毁,几乎绝迹。我所到之处,见到的只有笑脸,感到的只有温暖。时时如坐春风,处处如沐春雨,人生至此,实在真应该满足了。然而,实际情况却并不完全这样惬意。古人说:“不如意事常八九。”这话对我现在来说也是适用的。我时不时地总会碰到一些令人不愉快的事情,让自己的心情半天难以平静。即使在春风得意中,我也有自己的苦恼。我明明是一头瘦骨嶙峋的老牛,却有时被认成是日产鲜奶千磅的硕大肥牛。已挤出了奶水五百磅,还求索不止,认为我打了埋伏。其中情味,实难向外人道也。

我就像鲁迅笔下的那一位“过客”那样,我的任务就是向前走,向前走。前方是什么地方呢?老翁看到的是坟墓,小女孩看到的是野百合花。我写《八十述怀》时,看到的是野百合花多于坟墓,今天则倒一个个儿,坟墓多而野百合花少了。不管怎样,反正我是非走上前去不行的,不管是坟墓还是野百合花,都不能阻挡我的步伐。

记得有两句诗:“凡所难求皆绝好,及能如愿便平常。”我现在深深地认识到在朴素语言中蕴含的真理。我现在确实如愿了,但是心情平常到连平常的感觉都没有了。现在是2000年1月1日,同1999年12月31日,除了多一天以外,绝没有任何不同的地方。早晨太阳从东方升起,到了晚上,仍然会在西方落下。

我常常说:人们吃饭是为了活着,但活着不是为了吃饭。这是我的最根本信条之一,我也身体力行。我现在仍然是黎明即起,兀兀穷年,不求有惊人之举,但求无愧于心,无愧于吃下去的饭。

多少年来,我成了陶渊明的信徒。他的那一首诗:“纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须尽,无复独多虑。”我感到,我现在大体上能够做到了,对生死之事,我确实没有多虑.。关键在一个“应”字,这个“应”字由谁来掌管,由谁来决定呢?我不能知道,反正不由我自己来决定。既然不由我自己来决定,那么,由它去吧。

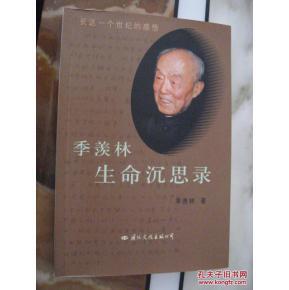

注:由国际文化出版公司出版的《季羡林生命沉思录》全国已陆续上市,本书是目前季羡林先生所出版作品中单本内容最为精炼,涵盖最广泛的一本书,季羡林最得意弟子之一——钱文忠亲为本书代序!

爱华网

爱华网