唐将尉迟恭为助秦王李世民建业,躲避李元吉等的迫害,隐居于吕窑村避难。其间教授村民柳编技艺,后为纪念他将村名改为尉迟村。尉迟村建有敬德庙,敬德是尉迟公的字号。敬德庙一进两院,琉璃屋脊,朱栏黄瓦。院内东西两侧各有钟楼和鼓楼,东西厢房分别是岳飞殿和吴国公殿,均为二层阁楼式建筑,上面雕梁画栋,色彩斑斓。正殿大堂内保存着200平米的清代壁画,人物形象栩栩如生。院内建有戏台一座,坐南朝北,斗拱飞翘。过去每逢重要的农历节日上演上党梆子和晋剧。不远处的来翠阁,刚刚修葺,有十几米高,分上下五层。台座中有三个拱型石券门洞,朝三面开门,可使村人交通往来。台座上建有重檐歇山式阁楼,四角飞檐,气势恢弘。拾阶而上,尉迟村的全貌尽收眼底。村内民居青砖灰瓦,多为二层建筑,但大多年久失修,有的已经无人居住。村里曾有一个戏台,文革期间被拆除。漫步在村里的街巷,穿梭于古朴的院落,驻足与居民交谈,仿佛置身于晋南建筑艺术的博物馆,亲身感受古老建筑的艺术魅力。

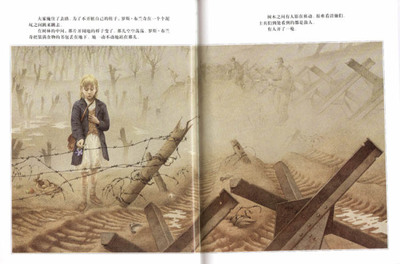

赵树理故居就坐落在村东头的老房区,街道整洁,地面水泥铺路,这是一个有着高大门楼的院落,赵姓家族分为东西两院,赵树理故居也称西院,有北房和东西厢房,均为三间二层楼阁。奇特的是二层阁楼的楼梯不是建在室内,而是搭建在窗外的石台上,这恐怕只有在晋南农村才能看到。阁楼上有一米高的木围栏,镂空剔透,带着江南亭台楼阁的隽永和典雅。院子当中孤零零长着一棵参天大树,因是深秋季节,树叶飘零,树干伸向蓝天,显得突兀挺拔。1906年9月24日赵树理出生在这所院子里,他在这里度过了童年、少年和青年时代。楼下三间北房是院子里的上房,赵树理父母曾经在此居住。门口有一副对联,上联是:"国风大雅舒民意";下联是:"气象维新壮岁月";横批:"文开天运"。二层阁楼上的门前也有一副对联,上联是:"人民得福劲冲天";下联是:"岁月逢春花遍地";横批:"山河永固"。古朴的村落、淳朴的民风,深厚的文化底蕴,对赵树理的写作产生极大的影响。他的代表作《小二黑结婚》发表于1943年,作品反映农村现实生活,语言生动,人物鲜活,在当时的解放区产生了强烈的反响和轰动。以后又有《李有才版画》和长篇小说《三里湾》,还有以尉迟村为原型创作的小说《李家庄的变迁》等作品相继问世。这些作品讴歌了解放后土改给农村带来的巨大变化,反映了那个时代农民的呼声。赵树理写身边农民的故事,作品贴近农民,贴近生活。塑造的人物如:小二黑、二诸葛、三仙姑、铁算盘、糊涂涂为广大读者喜爱。1957年赵树理回山西晋南体验生活。赵树理认为作家应该到人民群众中去,这样写出的作品才具时代特色,才能反映出人民群众的喜怒哀乐。这话在今天依然适用。毛主席称赞赵树理是"人民的作家"。不幸的是赵树理和许多老一辈作家一样,在文革中遭受残酷迫害,精神上和肉体上倍受折磨,1970年9月24日含冤去世,终年64岁,一颗文学巨星就这样陨落了。文革后落实知识分子政策,给赵树理平反昭雪,恢复名誉,退还住房,赵树理的文学作品重见天日。但赵树理的夫人放弃了在大城市优越的生活,携子女回到老家尉迟村,直到她走完人生的旅程。

一方水土养一方人,晋南悠久的历史、淳朴的民风,养育出人民的艺术家赵树理,他的作品带着浓郁的乡土气息,其写实手法形成了以他为代表的山药蛋派,对现代文学产生深远的影响。

爱华网

爱华网