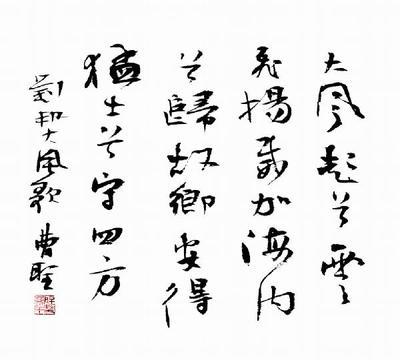

“桃花仙人种桃树,又摘桃花换酒钱”

——明代画家、诗人唐伯虎(中)

黄绍坚

(七)

不料,命运决定开始以自己的方式塑造唐伯虎了。翻开中国历史,你不难发现,命运女神以几乎同样的方式,将楚国的皇亲国戚屈原塑造成伟大的爱国主义诗人、浪漫主义的开山鼻祖,将晋朝的小官陶渊明塑造成一生虽然穷困潦倒、却对生活中的美好事物充满向往的第一流的田园风光鉴赏家,将一心想追求功名的杜甫变成了反映民间疾苦、深刻揭露社会黑暗现象的现实主义大师,将本想板起脸来当政治家的苏东坡变成了语言幽默诙谐、风格豪迈奔放的大文豪。现在,她又要将醉心前程的唐伯虎,变成一位游离于那个时代主流之外的游吟诗人了。这使人们不由得想起在旧时被尊为“亚圣”的孟子的那段著名的话:“故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其盘骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”(《孟子·告子下》)——儒家大师们的伟大之处在于,他们用白描般的手法描绘出命运女神的面貌。两千多年后的今天,当人们重读这些文字时,不禁惊讶地感叹:命运女神,可是一点儿都没变!

明弘治十二年(1499年),唐伯虎参加了进士考试,却被牵进一场莫名其妙的科场舞弊案[i]。“才高招忌”这句话,再次向人们展示了它不朽的生命力。唐伯虎不仅被捕入狱,饱受皮肉之苦,而且获释后被贬为吏,永远失去了仕途上的希望。

对于这场科场舞弊案,从当时到今日,人们有着种种不同的猜测。不过有一点是公认的。按唐伯虎自己的话说,就是:“朋友有相忌名盛者,排而陷之,人不敢出一气,指目其非”(《又与徵仲书》)。加上唐伯虎自己的一身傲气,或许他觉得此事太可笑:“沥胆濯肝,明何尝负朋友?幽何尝畏鬼神?”(《与文徵明书》)于是,根本不屑一辩。结果,唐伯虎坐定罪名,跳进黄河也洗不清了。

(八)

想想当时的唐伯虎,又该是一种什么样的心情?他身边一个亲人都没有,朋友们也都离他而去。在昏暗的牢房里,他无奈地坐着,忍受着身体因受刑带来的伤痛,忍受着心灵深处更深的痛楚。他眼睁睁地看着他一生的希望离他远去,而他知道,这种希望,再也回不到他的身边了。有一刻,他甚至怀疑自己继续生存的意义。倘若说有什么力量支撑着他坚强地活下去的话,那就是他明白自己将要在历史上占有的地位:“仆一日得完首领,就柏下见先君子,使后世亦知有唐生者”(《与文徵明书》)。说穿了,就是三个字:“我不服!”

也许今天有人会说,是唐伯虎对生命的热爱,使他坚强地忍受了这一切,就像人们今天称赞屈原的爱国,称赞岳飞的忠贞。可又有谁能体会,当屈原决定不离开楚国时,难道他不知道未来的凶险吗?当岳飞接到收兵的金牌时,难道他不明白将要发生的事吗?是他们从小接受的教育,是他们自己的性格,是他们的内心告诉他们:坦然地接受这一切,让历史来审判。那一刻,既没有伟大,也没有崇高——所有这些名词,都是后人加给他们的——那一刻,更多的是内心的酸楚,是眼见命运的嘲弄却无能为力的无奈。他们知道:他们再也得不到当时的人们的尊崇和热爱。唯一可以安慰他们的是,他们知道:他们将受到历史的尊崇和后人的热爱。正是这种宏大的历史观,帮助中华民族度过了一个又一个难关,培养出了一代又一代的伟人。

(九)

对命运的突变,以及由此而带来的人情冷暖,唐伯虎有着惨痛的体会:“衣不可伸,履缺不可纳;僮仆据案,夫妻反目;旧有狞狗,当户而噬。反视室中,甂瓯破缺;衣履之外,靡有长物”(《与文徵明书》)。因此,他也有过不平:“黄花无主为谁容?冷落疏篱曲径中。尽把金钱买脂粉,一生颜色付西风”(《过闽宁信宿旅邸,馆人悬画菊,愀然有感,因题》)。“杨家红拂识英雄,着帽宵奔李卫公。莫道英雄今没有,谁人看在眼睛中?”(《题自画红拂妓卷》)

但是,他很快就从这种情绪里解脱了出来。或者换个角度说,也许这样的生活,反倒更适合于唐伯虎这种酷爱自由、不喜欢受约束的性格,并让他创作出一流的作品,否则,读者们或许只能读到一位平庸的官僚写的一些官场上的应酬诗了。

庆幸的是,今天当读者们再翻开他的诗文集时,看到的是一个“神识独游天地外,低眉宁肯谒王公”(《抱琴图》)的铁骨铮铮的男子汉的形象。就像他在给朋友的信中说的:“岁月不久,人命飞霜;何能自戮尘中,屈身低眉,以窃衣食,使朋友谓仆何?使后世谓唐生者何?”(《与文徵明书》)这里,读者们看不到哀伤无望的自悲自怜,看不到口干舌燥的乞求理解,看不到奔走忙碌的辩白,读者们只读到一种豪迈的气概,一种对历史的信任。

(十)

就在唐伯虎出狱后,他找了个借口,将不理解他的继室休回了娘家,开始了他为期五年的单身生活。直到三十五岁时,唐伯虎续娶沈氏,并于四十二岁那年生下一个女儿,才终于又找回了家的感觉。

在这期间,他不屑去当一个埋首案牍的书吏,于是辞去官职,在闽、浙、湘、赣几省之间,远游长达两年多,随后便返回吴县老家,开始了他后半生“浪子”的生涯。对此,官修的《明史·唐寅传》是这样评价他的:“寅耻不就,归家益放浪……寅诗文,初尚才情,晚年颓然自放,谓后人知我不在此,论者伤之。”字里行间,透露出一丝惋惜,但更多的却是儒家士大夫们对“浪子”的不满。

事实上,唐伯虎从此开始了一种在当时的年代里难以想象的生活:既不是掌权的官僚,也不是享乐的商人;既不作高蹈的隐士,也不象市俗的小民。他的生活,更多的倒像是今天所谓的“自由撰稿人”:也就是说,他全靠卖诗、画为生,凭本事吃饭。虽然在他的年代里,他无法定期投稿,从某个刊物那里换取稿费维生,但他竟然活了下来。这当然要归功于他出色的字、画、诗、文,还有他的名气。出人意料的是,这种生活方式,让唐伯虎换得一个在他那个时代难得的相对宽松的创作环境,从而写出大量让温柔敦厚的儒家士大夫们瞠目结舌、却让今天的人们耳目一新的诗歌。他爱美女,即使在他的梦中也毫不掩饰:“抱枕无端梦踏春,觉来疑假又疑真;分明红杏花梢上,墙上人看马上人”(《抱枕》)。他更爱生活中的一切情趣。对此,我们不妨作个比较:宋代大词人李清照写过一首《减字木兰花》词:“卖花担上,买得一枝春欲放。泪染轻匀,犹带彤霞晓露痕。//怕郎猜道,奴面不如花面好;云鬓斜簪,徒要教郎比并看。”在典雅的谴词造句中,隐含着少妇的娇羞。而同样的意境,到唐伯虎的手里,竟变成一副栩栩如生的闺房打趣图:“昨夜海棠初着雨,数朵轻盈娇欲语;佳人晓起出兰房,折来对镜比红妆。问郎:‘花好奴颜好?’郎道:‘不如花窈窥’。佳人见语发娇嗔,不信死花胜活人;将花揉碎掷郎前,请郎今夜伴花眠!”(《妒花歌》)对于虽然私下嫖妓、却不许在公开场合提及夫妻间“描眉”这样的小事的儒家士大夫们,这种公然的闺房记趣,自然是不可容忍的越轨行为。

(十一)

但是,卖诗画的生活并不诗意,这在唐伯虎的诗题里就直接反映出来:《风雨浃旬,厨烟不继,涤砚吮笔,萧条若僧,因题绝句八首,奉寄孙思和》。诗中说:“十朝风雨苦昏迷,八口妻孥并告饥;信是老天真戏我,无人来买扇头诗。”即使生活如此艰难,唐伯虎也没有呼天抢地的悲观,没有低三下四的乞求,相反,在诗的最后,他豪迈地宣称:“立锥莫笑贫无地,万里江山笔下生。”

日子虽然艰苦,但他并不后悔,有时反倒在诗中显出自食其力者的轻松心情:“漫劳海内传名字,谁论腰间缺酒钱。诗赋自惭称作者,众人多道我神仙。”(《言怀(其二)》)

更多的时候,唐伯虎是以幽默为武器,嘲笑腐儒们的醉心功名,嘲弄官员们的愚昧无知,同时,也为自己的内心,求得一丝微妙的平衡。据说他曾化装成道士从御史那里骗得官文,再从盐使那里取钱出来召妓(《自醉巢言》);据说他曾在雨雪中扮作乞丐唱着《莲花落》讨钱,却将讨得的钱全用于喝酒(《弇州山人稿》);据说他在苏州的画船上见到一个漂亮的女孩向自己眉目传情后,竟卖身为仆,终于娶到心上人(《蕉窗杂录》。这个故事,后来被铺演为广为流传的“三笑”传说);据说他喝酒时因酒钱不够,竟将朋友们的衣物全部拿去典当,换来好酒喝个尽兴,再乘醉作画,以卖画所得之钱赎回朋友们的东西(《唐伯虎全集》附《唐伯虎轶事》卷2引锡山孙寄生谈)……民间流传了太多这类的传说,只因为唐伯虎狠狠地嘲笑了官府和学堂,做出了百姓们想做却不敢做的事,也为百姓们的心中求得微妙的平衡,所以百姓们就喜欢他。

但历史中的唐伯虎,并不是人们心目中的“为民请命”的英雄。他的幽默和嘲弄,更多的是对自己身世的不平,是对别人看轻自己时的一种自尊心上的反弹,是为了使自己能继续活下去所需的心理平衡。在他自刻的印章中,他自命为:“江南第一风流才子”、“普教寺婚姻案主者”(《尧山堂外纪》),与其说是调侃,还不如说是对自己才华的充分自信和怀才不遇、一腔大志无法实现的感伤:主不了“政”,主“婚”也罢;当不了“第一清官能臣”,至少还是个“第一风流才子”。

唐伯虎说过:“丈夫虽不成名,要当慷慨,何乃效楚囚?”(尤侗:《明史拟稿·唐寅传》)他也曾发出这样的感叹:“难将心事和人说,只有青天明月知”(《爱月夜眠迟》)。而在《题东坡小像》一诗中,他更是委婉地道破了心事:“乌台十卷青蝇案,炎海三千白发臣;人尽不堪公转乐,满头明月脱纱巾”。唐伯虎死后,有人曾在他的墓前写了副对联相赠:“才子风流,岂在色字;名贤忠正,不附权奸”(顾平旦、曾保泉:《对联欣赏·缅怀先、古、名人》),倒是出自深解唐伯虎之人的手笔。

(十二)

明正德二年(公元1507年),唐伯虎在苏州的桃花坞——这个地方,在明清两代间流传着一种颇负盛名的“桃花坞木版年画”——盖了座新居,并为之起名为“桃花庵”。他后半生的生活,多数是在这所“桃花庵”里度过的。

《诗经》曾收录一篇《桃夭》诗:“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。//桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。//桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。”从那以后,在中国的古典作品中,桃花就多被用来与青春美貌的女性相提并论,其中以唐代崔护的《题都城南庄》一诗最为人们欣赏:“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”但也正因如此,桃花历来不被正统的儒家士大夫们所喜欢。他们私底下偷偷地写赠妓诗,面上却是要大骂风流才子的。

唐伯虎公然将其新居命名为“桃花庵”,有人说是他反主流的情绪的表现,但我想,更多的,该是唐伯虎对花开烂漫的桃花的钟爱,因为这种烂漫,正反衬出他一生的寂寞:“今日花开又一枝,明日来看知是谁?……好花难种不长开,少年易老不重来;人生不向花前醉,花笑人生也是呆”(《花下酌酒歌》)。

甚至,他以一种自得其乐的豪迈,潇洒飘逸地写下了这样令人不禁击节赞赏的诗句:“桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙,桃花仙人种桃树,又摘桃花换酒钱……别人笑我忒风颠,我笑他人看不穿;不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田”(《桃花庵歌》)。

(十三)

即使在唐伯虎的生前,他也并非寂寞到无人相知的地步。文徵明,这位明代著名的画家兼诗人,在科举考场上备受挫折,连个举人也没考上,直到五十四岁时才以岁贡生的身份参加吏部考试,被授翰林院待诏,但却因不屑阿附权臣,不得不辞官归隐。祝允明,明代著名的书法家兼诗人,终身只是个举人,曾补官到僻远的广东兴宁当过知县,后来也告病辞归。徐祯卿,明代著名诗人,明弘治十八年(1505年)进士,在入京为官之前曾与文徵明等人交往密切。这几个人和唐伯虎,由于籍贯相同(南直隶),性格相近,才华超群,曾被人誉为“吴中四才子”。其中,除了徐祯卿入京后转学汉魏古体诗及唐宋近体诗,终于成为“前七子”之一外,其余三位及沈周等人,在明代中叶复古主义弥漫文坛之际,都能卓然自立,不依傍门户,自成“吴中派”一族。他们的共同点,是反对宋儒理学的行为——有些甚至是矫枉过正的行为——他们追求纯真、自由个性的思想,广泛吸取古人创作的精华,在语言上力求通俗易懂,在风格上注重直抒胸臆,成为他们相互支撑的力量,使他们与主流社会始终保持着一定的距离,在历史上展现出独特的魅力。

[i]《明史》卷286《程敏政传》:“(弘治)十二年与李东阳主会试,举人徐经、唐寅预作文,与试题合。给事中华昶劾敏政鬻题,时榜未发,诏敏政毋阅卷,其所录者令东阳会同考官覆校。二人卷皆不在所取中,东阳以闻,言者犹不已。敏政、昶、经、寅俱下狱,坐经尝贽见敏政,寅尝从敏政乞文,黜为吏,敏政勒致仕,而昶以言事不实调南太仆主簿。敏政出狱愤恚,发痈卒。后赠礼部尚书。或言敏政之狱,傅瀚欲夺其位,令昶奏之。事秘,莫能明也。”

《皇明奇事述》卷2《大科更易》:“弘治己未,预行场中学士程敏政不得阅卷,徐经、唐寅不得取,以有论敏政鬻题故也。嘉靖甲辰进士徐汝孝、翟汝俭、彭谦、焦清等,并考试官学士江汝璧等,俱逮问除名,《登科录》削汝孝等不录,以言官论徇私故也。”

《治世余闻》上篇卷2:“己未春,程敏政与李西涯同主考礼闱,其第三问策题程所出,以四子造诣为问。许鲁斋一段出刘静修《退斋记》,士子多不通晓。程得一卷,甚异之,将以为魁。而京城内外盛传其人先得题意,乃程有所私,为华给事中昶等所劾,谓私徐经、唐寅等。上命李公覆阅,迟三日始揭晓。言路复论列,欲穷治之。上怒,下都给事中林延玉等于狱,落言官数人职。而程亦致仕以去,亦一时文运之玷云。”

爱华网

爱华网