偶看凤凰卫视的《文化大观园》,竟然邂逅了九秩画翁许麟庐。白发萧然的老画师,由于腿脚不便,迎迓稍迟,在自己的“竹箫斋”前,对来访的后生打拱连连,口称“怠慢,怠慢。”告别时,二老相互搀扶着将客人送出画室,再送出院门,仍站在那里抱拳过顶、致意不迭“谢谢,谢谢。”一派豪爽,潇洒,浑穆,朴厚,那种久违了的长者之风,实在令人陶醉。记得汪曾祺早年住在蒲黄榆的时侯,在其沙发背后的墙上,一直挂着一幅黄永玉制作的高尔基木刻像。1996年,他搬到福州会馆时,换上了一张自己的照片。汪先生轻轻说了一句:“也该挂挂我的了吧?”翻翻黄永玉2003年初版的那本《比我老的老头》,当初为黄永玉深深怀念那的十几位文化老人,除了黄苗子、杨先让两先生之外,如今也就这位“云深不知处”的许麟庐先生硕果仅存了。

黄永玉曾经感慨不已:“唉!都错过了。年轻人是时常错过老人的,故事一串串,像挂在树梢尖上的冬天凋零的干果,已经痛苦得提不起来。”

这会儿,也真该说说许麟庐了吧。

最早得识许麟庐的大名,还是在少年时代。那时候,何曾特别欣赏李苦禅“苍鹰不搏即鸳鸯”的雄健磅礴,喜读其子李燕编著的《风雨砚边录》,对其中所记的一则苦禅逸事,印象尤深:

齐翁晚年,有次画了两幅《荷花》,皆署“平生孤本”(从未重画过):一是带倒影的荷花,二是花落一瓣,一群蝌蚪顶瓣而游。要送给李苦禅和许麟庐两位弟子。两人惊喜之余却择此望彼,举棋不定。齐翁见状一笑,顺手撕来两片宣纸,写阄两枚,令两人抓阄。于是李苦禅得了《荷花蝌蚪图》。接着,齐老以同一题词书诸两幅杰作之上:

苦禅(麟庐)弟得此缘也。九十二岁齐白石画。若问是何缘故,只问苦禅、麟庐二人便知。白石记。

此画连同齐老师书阄都成了两位弟子的珍藏之物。

原来白石老人的入室弟子,除了大名鼎鼎的李苦禅、李可染、王雪涛、娄师白之外,还有一位许麟庐也曾得先生如此青睐呢。只不过许麟庐一生行事低调,不爱张扬,才这样叫人“云深不知处”呢。

上世纪的六零后的诸君,当年大概都曾经认认真真地拜读过主席的《反对党八股》那篇雄文吧?1942年,主席在延安干部会议上,“仿照八股文章的笔法,以毒攻毒,”毫不留情地深揭猛批、历数出“党八股”的八大罪状,其第三条曰:“无的放矢,不看对象。早几年,在延安城墙上,曾经看见过这样一个标语:‘工人农民联合起来争取抗日胜利。’这个标语的意思并不坏,可是那工人的工字第二笔不是写的一直,而是转了两个弯子,写成了‘□’字。人字呢?在右边一笔加了三撇,写成了‘□’字。这位同志是古代文人学士的学生是无疑的了,可是他却要写在抗日时期延安这个地方的墙上,就有些莫名其妙了。”这位当年被主席讥为“莫名其妙”、“对牛弹琴”的同志,就是后来大名鼎鼎的钟灵。钟灵何许人也?他是政协会徽与国徽的设计者之一,1949年开国大典时,天安门城楼两侧的著名巨幅标语,以及毛主席胸前缎带上的“主席”二字,即出自钟灵手笔。更有甚者,连咱们最亲的人民币上那“中国人民银行”五个大字,也是这位“古代文人学士的学生”所书呢。怎么样?“钟灵”这两字,够如雷贯耳了吧?可就这位大名久仰的钟灵,刚进北平时欲跟齐白石老画,还吃了道闭门羹呢。白石老人对他说:“我现在岁数太大了,教不了你了。”可见晚年齐白石的门槛有多高!其实,那倒也不是老先生故作清高,任谁历经那么几十年的“天翻地覆慨而慷”,不都要频添几分胆寒么?早在日伪时期的北平,白石老人就很有创意地筑起了自己的“铁栅画屋”,思之真令人感慨呢:那该算得上如今遍布大陆城镇各地、形形色色防盗门窗的鼻祖了吧?。可是奇怪了!现在的人们,怎么比当年的白石老人还要胆战心惊呢?

“网干酒罢,洗脚上床,休管它门外有斜阳。”齐白石也只能如此高蹈。

可当年的许麟庐,却几乎正是踏着夕阳而来。那年,齐白石已经81岁高龄,也早已不再收徒了,他在自家门上甚至贴了张字条:“心病发作,停止见客。”如此,许麟庐还能挤入夫子门墙,不能不令人惊异其过人之处了。

祖籍山东蓬莱的许麟庐,爷爷是渤海打鱼的。为避家乡霍乱,幼小的许麟庐随其父许树亭迁往天津大沽。许树亭聪明能干,仅仅十几年光景,便从一个铁匠脱颖而出,创办了一家相当规模的面粉机加工厂。创业有成的许老爷子,当年最大的希望,是自己的儿子将来能成为一个天天坐包车的洋行经理。为此,他把儿子送进了天津一家商业学校,毕业后又推荐其到一家德国公司去学做生意。然而,年轻的许麟庐,似乎怎么也念不好这本生意经,反而与丹青一道,情有独钟。经由津门的“旧王孙”溥心畲一番悉心指点,许麟庐便渐入佳境,才情毕现,由此更是“遄飞逸兴,狂固难辞;永托旷怀,痴且不讳”了,经常徜徉于京津的书肆画店,目识心记,笔摹手追,真正个“沉醉不知归路。”

老夫人王龄文回忆当年:

“结婚那天,在花车上我就和他打起来了,他把我们家给他的那个戒指卖了去买画。进到新房,只见四壁空空,问他:‘你衣服呢?’他递给我一叠当票。当时他当学徒,一个月15元,我强制着,一个月赎一件衣服回来。其实婚前也是一样,他看上一幅画,总是磨着母亲要钱,不给就不出家门,连觉都睡不着。”

异史氏曰:“性痴则志凝,故书痴者文必工,艺痴者技必良。”许麟庐痴画若此,其于翰墨丹青,自能独具慧眼,颖悟非常。中学时代,偶尔在画店见到一幅齐白石的写意喜鹊,便如堕入情网一般,痴迷不能自拔。一个偶然的机会,许麟庐结识了在天津办画展的李苦禅,两个山东大汉,一见如故,义合情投。1945年,在李苦禅的引荐下,29岁的许麟庐终于“破门而入”,拜上了心仪已久的齐白石。当时他还叫“许德麟”呢,老人对他说:“吴昌硕叫‘缶庐’,那你就叫‘麟庐’吧。”在那个年代,“德麟”是很常见的一个名字,记得傅抱石读中学时也叫“瑞麟”呢。而“麟庐”就高雅、灵妙得多了,不仅颇富艺术气息,而且在不经意间,还隐约透露出一丝“北齐”欲与“南吴”相颉颃的气息,“老齐手段”,有时真让人佩服得很呢!的确很奇妙,白石老人的晚年,有一些生活细节与习惯,似乎给人一种如履薄冰、谨小慎微的感觉,不那么爽利,然而,每临大事,这老爷子的做派却又总能显出一派“大匠”之风,简直妙不可言。主席的所谓“诸葛一生唯谨慎,吕端大事不糊涂”,恐怕非叶帅一人所能独擅其美呢。设若不信,可证之于娄师白易名往事:

齐门最早的入室弟子,是湖南浏阳人娄绍怀,后改名娄师白。关于自己的易名经过,娄先生回忆道:“老师为我刻名章时,把绍怀的‘绍’字改成‘少’字。他说‘老者安之,朋友信之,少者怀之’。‘少’字比‘绍’字意义更好些。”

众所周知,“少者怀之”句,出自《论语·公冶长》,是孔子与颜渊、子路等各言己志时的夫子自道。《论语注疏》释曰:“怀,归也。言己愿老者安,已事之以孝敬也;朋友信,己待之以不欺也;少者归,已施之以恩惠也。”

包括错别字只要能识得两三千汉字者,大概都能自觉白石老人此处的微言大义,而不需要于丹教授的解惑答疑:那不咎是给自己弟子提了个醒嘛:“吃水不忘挖井人,时刻想念毛主席”么!这样的心思,其实常人都可能有,只是能这么婉转、雅致地道出来,还真非大手笔莫办呢。谁敢说齐白石没文化?

相比之下,娄少怀先生所谓“师白”二字也系白石老人亲赐的说法,就不能不令人满腹狐疑了。“文革”时期,全国上下,即便“忠红”、“向东”、“继红”、“庆东”之辈已如过江之鲫,但毛主席他老人家,自己也不没好意思让岸青公子改名叫“毛师东”吧?白石老人又何以就会如此唐突,霸王硬上弓地让人家自称“师白”呢?太雷人了吧?

文化这东西,固然不能直接当饭吃,这道理连白石老人的祖母都懂:“三日风,四日雨,哪见文章锅里煮!明朝无米,吾儿奈何!”然而,有没有文化,很多事情的结果,到底有霄壤之别、云泥之判,这大概也就是文化的魅力所在了。

“迷时师渡,悟时自渡。”许麟庐可谓天资颖悟,一旦登堂入室,又得近水楼台之便,其画艺之进步,自然是一日千里。“寻门而入”不久,许麟庐即已博得“东城齐白石”的雅号(齐白石晚年居于北京西城区跨车胡同,许麟庐时居城东),真不禁意气风发,神采飞扬。待其“破门而出”之后,更博得白石老人“启予者,麟庐也”的盛赞,更可谓志得意满,卓然成家。至于时名尚未大显,一生淡定的许麟庐倒也平静如水,了无牵挂。“开心就好”的许麟庐,对自己的一生曾有二十四字自嘲:“生于蓬莱,长于津沽,游于京华。年过九十,庸庸碌碌,一生涂抹。”比之于范曾先生的二十四字自评:“痴于绘画,能书,偶为词章,颇抒己怀,好读书史,略通古今之变。”许氏之淡泊、不争,自抑、谦恭,应该不是装清高、玩深沉。

黄永玉曾说:“八十多岁可不是开玩笑的年龄。”同样,要侍奉一位八九十岁的长者,又哪里是开得玩笑的事呢?身为白石的关门弟子,许麟庐随侍其左右,案前案后,理纸研磨,家里家外,一饮一啄,这一晃就是14年,直到亲手为大师扶棺入土。当年愿做齐白石螟蛉之子的人多了去了,但有几人真能做到李苦禅、许麟庐那个份儿呢?齐、许间的那一段师生情缘、杏坛佳话,真的如陈年老酒,岁久弥香。

且听老夫人王龄文细说当年:

“我那时候也不太尊重这画画的,有时候我就跟我们这老头说,你孝敬你老师,比孝敬你爹还厉害!下来的大虾,绿色的大虾啊!买去了,螃蟹爱吃了,买去了,什么都买最好的东西……老头就惦记他,有什么事都得叫他。他画完画,要是一高兴,就得找许麟庐来,叫他看看。我有时候啊、一个月差不离得去两回,我给他买的东西啊。给他送的牛肉,爱吃,芋头,爱吃。爱什么东西,一进门就先提溜、提溜。‘哎呦,这么沉啊!’”

张大千平生颇服齐白石的画艺,但对其待钱财之道,却颇有微词。其实,白石老人也有非常豪爽的一面,不过,这确实得看是对谁了。不妨听一听许麟庐来说道、说道齐翁的慷慨大度:

“齐老师也到我家去,有时候坐着黄包车,拄着他那个大拐杖就过来了。到我家了,正赶上我这小九刚生下来,齐老师给他十块钱,给我那保姆五块,那时候的十块钱,那可不得了啊!走的时候,我那老大,看他齐爷爷走,齐爷爷就问他,你喜欢画吗?他说我喜欢,齐老师问你喜欢什么呢?他说我喜欢青蛙。齐老师就在我家里,用我的笔墨,画了一张青蛙送给他了,现在还存着呢。”

提起许麟庐先生的家,黄永玉至今还感慨不已:“这个家一直到今天,到我的见识和情感的极限处,我没见过第二个这么温暖甜蜜的家庭。真是那首出名的英文老歌《Home,SweetHome》里头所唱的:‘那么完美、那么动人。’老话所云父母慈祥、子女孝顺,未免太概念化。许家生动多了,丰富多了。”

黄老先生虽然为自己至今都还区分不清那对孖女中、到底哪位是“嫦”,哪位是“娥”而略感惭愧,但对包括“嫦娥”在内的许家兄妹、在那个特殊年代所给予的帮助和关爱常常感激莫名:

“当年的那个家,象座善心的寺庙,时常有些飘零落魄的和尚来“挂单”,避个风雨,求点慰藉。爱住多久就住多久,前脚刚走转身又回来的照样殷勤欢迎。”

“那时文化界的老朋友们,夫妻分散,孤苦伶仃的占多数,哀哀欲绝之际,得到许家孩子们细致善良的关心,倒是真心实意地感到‘一股暖流涌遍了全身’”。

“嫦和娥都在上班,却是妈妈的得力帮手。如何帮,如何助,难以调查;反过来看,龄文大嫂少了她们,势如潮涌的工、农、兵、学、商、党、政、艺各界大驾光临,老太太怎么招架得住?老许又是个万事不在乎的员外脾气。”

不是雷锋、却几乎胜似雷锋的许麟庐,对待自己的朋友尚且能“象春天般的温暖”,更何况侍奉自己恩师呢?按理,在齐门诸弟子中,入室最早的有娄师白,年龄较长的有李苦禅、李可染,可当一问起谁是大师兄时,耄耋之年的启功的回答,倒是斩钉截铁、毫不含糊:“许老虽然比我小几岁,但是许老是我们的大师兄,这是毫无问题的。这个谁来证明呢?问齐白石先生呀。齐爷现在要在,问他:谁是大师兄?那当然许麟庐了……”

若非一身的侠骨柔肠,且又肯替人默默担当,十四年里,许麟庐纵想修得个物我两春、德艺双馨,又岂是那么容易功德圆满的呢?“忠信孝悌,礼义廉耻”,许麟庐所恪守的,我想也无非就这这八字规范吧?何以我等就办不到呢?其实,“知易行难”,不信?不妨试试这八个字看,可不比“八荣八耻”来的轻松,真要做到这八个字,那已经不是生活,而叫“修炼”。

沈从文曾经对黄永玉说:“我们两个,是时代的大筛子筛下来的、上面存下来的几粒粗一点的沙子。没有浪荡掉,没有让时代淘汰,所以我们是幸运的。”与沈从文、黄永玉叔侄一样,溶“三分侠气,一点愫心”于一身的许麟庐,又何尝不也是被那个时代筛子筛下来一颗幸运的沙子呢?

1951年,许树亭曾在北京创办了一个大华面粉厂,让许麟庐当经理,可寄情翰墨的许麟庐,哪里干得了这营生呢?干脆,楼下放机器,楼上作画室,许麟庐把大华面粉厂硬是变成了50年代北京最早的“798”。也不管楼下加工面粉的机器是如何轰鸣,只要约上师兄李苦禅,哥儿俩便“躲进小楼成一统,管它春夏与秋冬”,饮酒纵歌,通宵泼墨,快乐何如?!

原以为近世中国画坛妙手之中,“左壁观图,右壁观史;无酒学佛,有酒学仙”者,除了“往往醉后”的新余傅抱石,大概是绝无仅有了。不料李苦禅与许麟庐这哥儿俩,也都是“酒渴思吞海,诗狂欲上天”的性情中人。称许麟庐为自己“初到京华第一师”的冯其庸,就曾经见证过他的豪饮:“我一有空就到他那儿去,目的呢,一个是看许老,一个是学画。他爱喝酒,一把茶壶里沏上酒,去了以后倒一杯,请喝茶,其实是让我喝酒,我就喝酒。”画家之中,以茶代酒者,据我所知,只有“人骂我野我更野”的晚年石鲁,但那也是在他神智时混时醒的时候呀。至于“二哥”苦禅当年是如何豪饮,只问王龄文老夫人便知:

“郁闷,一天总喝酒。他说着、说着话,这屋里头就找不着他了。一会儿就回来了,他是到那小酒铺来二两。喝二两,不就菜,喝完了,回来了。一会儿,又去了,那时候他的心情,太郁闷了嘛!”

就这么一对“饮如长鲸吸百川”的哥儿俩,一旦聚到一处,醉眼朦胧之间、“挥毫落纸如云烟”之际,还能惦记到楼下的面粉生意,您信?大华面粉厂,其实在它开张的时候,就可以预见到它的关门大吉为期不远。某日,哥儿俩在楼上泼墨正酣呢,许麟庐抬头一看窗外,遭了!天上乌云滚滚,要下雨了,可麦子还在东大地广场晒着呢。等到两人扔了毛笔、跑下楼来张罗苫布,人家送来来磨面的麦子,早都泡得快发麦芽糖了。可惜,许老爷子当初又没能未卜先知地帮他们再弄座啤酒厂放那,这好端端的麦子哟,眼看着只能打水漂了。您能怪王龄文责备他们是“不务正业”么?普天之下,就没有这么办企业嘛!结果呢,聪明的你猜都能猜中:不到一年,许树亭的三台面粉机,就让这宝贝儿子给“画”没了。好在哥儿俩还算见机,私下与白石老人一商量,干脆扬长避短,将面粉厂的那点资产通通出手、改开一家画店得了,好歹也算是当行本色呀。于是,1953年,在北京东单的西观音寺,许麟庐那家专营当代名家书画的“和平画店”终于隆重开张了。说“隆重”可一点也不吹牛,单看店招牌匾,在不到40平米的画店里,赫然就挂起了三块,分别出自齐白石、徐悲鸿和陈半丁之手。几十年后,李苦禅与李燕每忆及此,还是那么津津有味:

刚开始的时候,许老爷子对这“和平画店”着实担心。他老人家铁的、铜的生意做了一辈子,生活尚且拮据,如今看儿子尽倒腾些纸的玩艺,那能养家糊口吗?一家老少三辈,这么多张嘴,真能指着它吃饭?玄哪!开张后,老爷子忍不住满腹狐疑,在店里东张西望,就看有没有谁来买画。直担心呢!忽然来了买主,开张头一笔买卖,就是几张。看人家真给了钱了,而且按当时物价来说,那钱还真不算少。许老爷子简直都还不敢相信眼前的事实,看看钱,又看看这画,再看看那买主,一脸的疑惑,似乎在怀疑这买画的人,是不是神经出了问题?等许老爷子缓过劲来,相信这一切都是真的时,非常激动,非常高兴,一个劲地自言自语:“嘿!这玩艺还能卖钱,这玩艺还能卖钱呢!”苦禅先生还乘机拿老爷子打趣:“老爷子,别瞧您那些个东西分量比这沉,可您几车的铜铁也不如这一张画值钱哪,放心吧您嘞!”

沪人徐正濂先生曾作印语:“与父母生我之意大悖”,许麟庐当时若能想起,想必会脱帽致敬,引为知己。

和平画店,不仅是许麟庐在新社会找到的一个生活坐标,也成为他以后事业的一个崭新起点。有此依托,许麟庐遍交南北友,广结书画缘,在短短的三年时间里,不仅让“和平画店”在中国现代美术史留下了自己举足轻重的影响,同时,也为自己赢得了师长、朋友和学生们广泛的爱戴和信任。王鲁湘在《文化大观园》中曾这样为我们描述名闻遐迩的“和平画店”:

当年许麟庐的和平画店,除了齐白石以外的另一块金字招牌,就是店主的那股子侠气。那时,许多画家的生活还不宽裕,许麟庐深知他们的艰辛,所以常常是高价收进他们的作品,又低价卖给那些囊中羞涩的爱好者们,什么市场价值、供求关系,他全然不顾,整天在乎的,只是和这些书画家们一起泼墨挥毫、谈笑风生,俨然一个旧时江湖中的侠客……这间不到40平米的小店,天天门庭若市,汇聚了当时北京乃至全国的各界名流。这里白天正常营业,卖的都是齐白石、吴昌硕这样的名家名作,到了下午五六点,便不再卖画,大门一关,里面传出锣鼓镲和胡琴声。在这里,没有身份高低贵贱之分,逍遥自在,高兴就行,开心就好……

老夫人王龄文补充说明:“我们家有时晚上10点钟还有人来呢。吃了,住下,第二天走了,问他来人是谁,他都不知道。”

难怪和平画店当年的那些常客,象亚明、宋文治、魏紫熙、黎雄才、关良等人,总是喜欢称许麟庐为“柴大官人”呢。

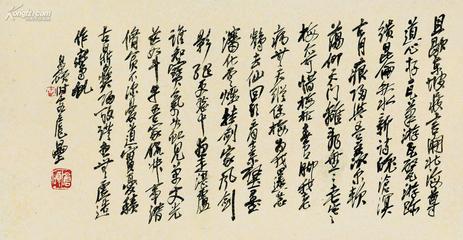

黄永玉对“东城齐白石”极其推崇:“随口道出的机密,比堂而皇之的‘叫板’珍贵得多。许麟庐是座齐白石矿……他顺手能画出齐老头各类型的作品,郁沉、朴实、厚重方面的,清快、活泼方面的,林林总总,无一不像,简直像到了家。如果老许真要弄出几幅‘齐白石’作品来,不客气地说,那眼下假造齐白石的人和那些作品,只能算老许的龟曾孙子。哪儿是哪呀?!”这座活的“齐白石矿”,在1956年公私合营的大潮中,接受华君武的建议,用自己和平画店里近两百张齐白石、吴昌硕的作品,连同所有的家具,换来了一个中国美术服务部“副科长”的公家身份。1957年,他被调到荣宝斋,继续做他的科长,为国家鉴定、收集历代书画遗珍。他这科长一做就是27年,直到1984年光荣退休。其间大慰平生的成就,是有缘觅得苏东坡的墨迹《潇湘竹石图》,后经邓拓之手而典藏于中国美术馆,为此,郭沫若还题写了“竹箫斋”三字见赠。

但看许麟庐的学术头衔,除了“中国美术家协会”和“中国书法家协会会员”两项差强人意之外,其他一长串如“中山书画社副社长、中国老年书画研究会副会长、北京花鸟画研究会会长、北京中国画研究会副会长、北京中国书画社名誉社长、山东蓬莱书画学会名誉会长、山东曹州、四川嘉州、河南开封书画院名誉院长以及中国书画函授大学、北京工业大学名誉教授”之流,多则多也,无奈“山寨”味颇重,当不得真。倒是在1987年,老先生曾被荣聘为中央文史研究馆馆员,可那也已经是退休之后的发挥余热了。1982年,一贯闲云野鹤的许麟庐,还有幸加入了民革,不过,他担任的那个职位,也令人忍俊不禁:“民革中央团结委员。”真也不知这“团结委员”所司何职?只是觉得这个新颖的名头,加到老先生的头上,倒也十分得体,仿佛量身定做的一般。

“我本是卧龙岗散淡的人,凭阴阳如反掌保定乾坤……”马连良这段雄浑俏丽、苍劲醇厚的千古绝唱,在深爱皮黄的许麟庐心里,想必会时常缭绕、盘旋吧?

谈及自己的行为处世,黄永玉曾直言不讳得对记者坦陈:“人活了八十岁了,如果再不承认老奸巨猾,那就太不谦虚了!”您若读罢这位“湘西老刁民”挂在凤凰自家夺翠楼中堂那则“启事”,则对黄老先生如此坦诚的“老奸巨猾”,实在不能不报以会心的微笑:

一、热烈欢迎各界老少男女君子光临舍下订购字画,保证舍下老小态度和蔼可亲,服务周到,庭院阳光充足,空气新鲜,花木扶苏、环境幽雅,最宜洽谈。

二、价格合理,老少,城乡、首长百姓、洋人土人……不欺。无论题材、尺寸、大小、均能满足供应,务必令诸君子开心而来,乘兴而返。

三、画,书法一律以现金交易为准,严禁攀亲戚套交情陋习,更拒礼品、食物、旅行纪念品作交换。人民的眼睛是雪亮的,老夫的眼睛虽有轻微“老花”,仍然还是雪亮的。钞票面前,人人平等,不可乱了章法规矩。

四、当场按件论价,铁价不二,一言既出,驷马难追。纠缠讲价,即时照原价加一倍;再讲价者,放恶狗咬之,恶脸恶言相向,驱逐出院!

五、所得款项作修缮凤凰县内风景名胜、亭阁楼台之用,由侄作黄毅全料理。

黄永玉是自命“对社会要世故,对自己要天真”的,这也是“文化鬼才”的率真、可爱处。对挚友许麟庐的豪爽、大度,尤其是那“纵情作画,信手送人”的做派,“老奸巨猾”的老黄,不能不做善意的提醒:

“老许呀,老许!朋辈尊长的画作,你珍惜尊重,自己的画作倒是闲抛闲掷,真让人难以理解。”

许麟庐却一脸的无所谓:“十二亿人口,几张画,铺不了那么宽!人这一辈子,开心就行!那么严干嘛?”

生就一副员外脾气的许麟庐,如此大大咧咧,绝非一般的做作矫情,艾青的夫人高瑛女士曾有一段记述,读之可以见证许麟庐是怎样的“闲抛闲掷”:

1975年5月,艾青来北京治疗眼睛期间,常有朋友来看他。许麟庐每次来,小院里就热闹了。他爱喝酒,有时喝完酒还唱几段戏,院里的人都很喜欢他。有一天,他打电话来,叫我准备好纸和颜料,说要给我画画。

那天,许先生兴致很高,拿起笔来画呀、画呀,一面墙挂满了他的画。

这些画得到容易,送出去也容易,被我一张、一张地给了求画的人。后来我想,要是许先生知道我这样不珍惜他的画,肯定会怪罪我了。

有一天,艾青和我去许麟庐家。许先生叫他的女儿许嫦拿出一袋子画,一张、一张展给艾青看。艾青看完了说:“放纵有余,收缩不足。”许先生笑着说:“意见提得好,意见提得好。”走出许先生家,我对艾青说:“许先生是想听听你的意见,你怎么给他泼了冷水?”艾青说:“人要说实话,对朋友更应该这样,过去我不是和你说过吗?许先生是齐白石的大弟子,号称东城齐白石。他画得确实很好,但是也有一部分画,像喝醉了酒画的。我给他提的那八个字,要是他能好好琢磨琢磨,对他以后画画是有益处的。”

诚然,许麟庐素以狂草笔意、挟一腔激情入画,写意时走笔如飞,一气呵成,其作或难免艾青先生批评的八字之失,然老先生虽“洒落不羁”,却能“取诸怀抱”,含英咀华再三,终成自家风貌。所谓“天经百劫云归淡,水遇千回波更长。”如今的九旬许麟庐,已经人书俱老,纵横满纸的,已早非能囿于“写形”、“写意”之一隅了。那纯粹是老人平生所历的那些疾风苦雨、酸甜苦辣,此刻在纸上百感交集出来的惊风骤雨、飞雪落花。在黄永玉的心目中,许麟庐是“一生知足,自得其乐,不炫耀、不满溢,大方、厚道,懂分寸,严操守。他的经历、交往、见闻、修养、道德观、吃喝根、妻儿缘,是一本文化大书,十足的丰富灿烂。”

“没有艺术这回事,只有艺术家。”既然贡布里希都如是说,那么,鲐背之年的许麟庐,呈现于我们眼前的,能不精彩异常?

每到清明时节,在蓉城的大街小巷,便有一篮一篮新摘的樱桃出售,其中有不少是出自汶川,那个地方历来就盛产樱桃。可今年上市的樱桃,依然还是那么娇艳欲滴,真令人说不出地惊喜:那是地震废墟上结出的果么?生命的崇高伟力,令人敬畏非常,简直不可思议!

樱桃,也是许麟庐得心应手的题材,往日常写樱桃小品,喜换题上唐人韩偓的七绝《恩赐樱桃分寄朝士》:

未许莺偷出汉宫,上林初进半金笼。

蔗浆自透银杯冷,朱实相辉玉碗红。

俱有乱离终日恨,贵将滋味片时同。

霜威食檗应难近,宜在纱窗绣户中。

用齐派的泼墨点彩,来表现“蔗浆自透银杯冷,朱实相辉玉碗红”的那点冷静的美艳,许麟庐的生花妙笔,可真是“挠到了痒处”。

去年“5·12”地震之后,92岁的许麟庐,也曾为赈灾挥毫泼墨,在为灾区捐献的义卖画作中,便有一幅他老人家的樱桃小品,这回老先生并未题诗,但从画面了了的“樱桃红了”四字,读者诸君,是不难想起南宋词人蒋捷的那阙《一剪梅·舟过吴江》来的:

一片春愁待酒浇。江上舟摇,楼上帘招,秋娘渡与泰娘桥。风又飘飘,雨又萧萧。何日归家洗客袍。银字笙调,心字香烧,流光容易把人抛。红了樱桃,绿了芭蕉。

是的,纵然说“流光容易把人抛”,但毕竟还是,红了樱桃,绿了芭蕉……

爱华网

爱华网