南京师范大学图书馆 钱承军

时光匆匆,岁月如梭。屈指一算,我在南京师范大学这所百年老校图书馆工作已经整整三十年了。常言道:"人生不过百年",抑或"三十而立",可见这三十年在人的一生中占据了多大比重!聊以自慰的是,自己虽不才不敏无大建树,却总算未虚度光阴。应该说,能够在高校图书馆工作的理论与实践方面留下些许文字,且汇集成书正式出版,这不仅是对自己图书馆职业生涯的回顾、总结和最恰当的一种纪念方式,同时也是向各位前辈和同仁切磋、讨教的一次学习交流机会。

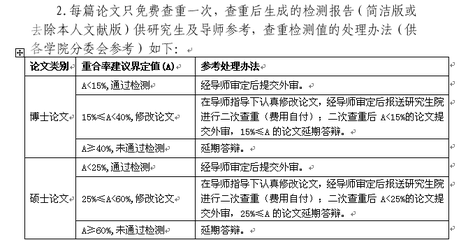

说来可笑,我小时候的至爱和向往是一望无际、波涛汹涌的蓝色海洋,因而总憧憬着长大后能当上一名国际海员,跟随着巨轮在海上乘风破浪,无拘无束地周游世界。或许是真的与大海有缘吧,1976年底,18岁的我有幸成为一名光荣的人民海军战士,来到祖国的东部海疆服役,算是与儿时的梦想搭上了点边。1980年底,服满四年兵役,脱下水兵军服的我,怀揣着人事部门的介绍信,来到历史悠久的南京师范学院(现为南京师范大学)图书馆报到。真没想到,刚刚离别朝夕相处四年的东海,竟又闯入另一片完全陌生的海域,令人感到困惑的是,此"海"非彼"海"也,书海茫茫,何以为舟?从一个整天操枪弄炮的海军战士突然变成一个终日泡在书海里的图书管理员,这种实属"弃武从文"性质的"转业",其角色转换之大,过程之艰难曲折,个中酸甜苦辣之滋味,恐怕也只有自己心里最清楚不过了。

众所周知,作为一名称职的图书馆员,必须具备一定的图书馆学专业基础知识和其他学科的一些专业知识。然而对于我们这些出生于上世纪五十年代末的青年人来说,由于小学、中学时代均在史无前例的十年"文革"动乱中度过,文化底子薄恰恰是我们这代人与生俱来的一种难以弥补的缺陷,加之我又因当兵而失去了"文革"结束后恢复高考上大学的机会,故而在工作中与那些时代的"天之骄子"们相比,深深感到自己在文化水平及专业知识方面的先天不足与实际落差。怎么办?怨天尤人显然无济于事,而临阵退缩当逃兵更有悖于咱革命军人勇往直前之特性,唯一的办法就是知难而上,横下一条心,立下一个字:"学"!

好在天无绝人之路,工作伊始,时逢"南京师范学院夜大学图书馆学专修科"(以下简称"专修科")成立,我虽然错过了入学考试而未能成为首届学员,但经请示有关领导并同意后,却能作为"旁听生"得以跟班上课,并于次年通过入学考试取得了正式学籍。正所谓"学海无涯苦作舟",在专修科学习的三年里,除了要正常上班忙于工作,我几乎所有的业余时间都花在了上课和自习上面,没有周末,也没有周日,更没有花前月下。说实话,与那些三、四十岁、拖儿带女的"老"同学相比,我的困难还真算是小巫见大巫。那些学哥学姐们下班或课后需得家务、学习两不误,往往是人在灶前一手拿锅铲,一手捧书本;或一边洗衣服,一边口中念念有词地背外语,等到一切家务忙完并安顿孩子睡下后,方能定下心来坐在昏暗的灯光下苦读至深夜。我至今仍清晰地记得,有一次周日上课时,周爱娟同学(原江苏教育学院图书馆副馆长)因过度紧张和劳累在课堂上突然晕倒在地而引起一阵慌乱的情景;另一次,有位女同学(名字已忘)在一天晚上下课后的归家途中,因月高风黑,路况不好,又急于赶路,不幸横遭车祸,在送医院后不治身亡。忆往昔,这一幕幕令人难忘,甚至令人心碎的场景,实为上世纪80年代初中国高等成人教育的一幅幅真实写照,怎一个"苦"字能说得清道得明?

专修科最初是由在宁五所高校(南京医学院、南京大学、南京师范学院、南京农学院和南京工学院)和江苏省图书馆学会联办的,夜校负责人、任课教师及教务人员均来自这些单位。雄厚的师资,严格的管理和良好的学风,使得专修科的教学质量始终保持着高水平状态,一点也不逊色于同专业性质的全日制专科学校。在夜校里,我们不仅打下了扎实的专业基础,且能学有所长,学以致用。如我所在的81(2)班,同学们大部分来自省、市级公共图书馆、各高校图书馆和科研所图书馆,毕业后大都成为所在馆的业务骨干,有的还成为业内公认的专家,评上高级职称或担任领导职务的也不在少数。据此而言,我们这批学员也可以说是经历了一个从"生不逢时"到"生正逢时"的转换过程。究其原因,一是离不开国家已步入改革开放正轨的大环境;二是得益于江苏图书馆界一些前辈们在图书馆事业和图书馆学教育方面的重要贡献。如今,每当我们这些年过或年近半百的同学欢聚一堂,回首往事,提及当年专修科的一些创办者和授课老师们,如汪长炳(前南京图书馆馆长)、卢子博(前金陵图书馆馆长)、吴观国(前南京医学院图书馆馆长)、赵国璋(前南京师范学院图书馆馆长)、王可权(前南京航空学院图书馆副馆长)、徐竹生(前南京大学英语教师)、李一培(前专修科教务员、班主任)等前辈们时,心中仍充满尊敬和感激之情。一日为师,终身受教,没有他们的勇于开拓和无私奉献,就没有我们的今天。扪心自问,那时我们刻苦学习并非仅仅是为取一纸文凭,而更多地是出于对图书馆事业的一种珍惜和一份热爱,一言以蔽之:学习是为了更好地工作。而如此单纯的学习动机和基本职业道德观的树立,确确实实与那时较好的社会风气和老师们的为人师表、言传身教密切相关,而这种情况在今天似已不多见。

我到图书馆工作时,馆长是学术界公认的古籍文献学和中文工具书方面的专家赵国璋先生。那时赵先生尚未进入花甲之年,但稀疏灰白的头发、缓慢滞重的语速,使他看上去要比实际年龄老不少。说实话,当时馆内年轻人对他非常敬重,却谈不上什么敬畏,因为他过于平易近人,丝毫不摆领导架子,那慈眉善目的外表和待人和蔼可亲的态度,让我们觉得他更像一个睿智、宽厚和仁慈的长者。例如,如果你在路上碰到他,他会首先举起右手向你亲切地打招呼;在给我们上"中文工具书"课时,开讲前同学们全体起立向他表示敬意,他总是深鞠一大躬以示答谢。

到图书馆报到的第一天,赵先生就谆谆告诫我,你们这代人的中学时代正赶上"文革",没学到什么知识,你又在部队当兵耽搁了几年,现在应趁着年纪轻抓紧学习文化知识和专业知识,争取把失去的时间补回来,否则就会"少壮不努力,老大徒伤悲"。记得有一次,我将自己利用业余时间收集整理的有关《金瓶梅》的一些资料送给他过目请教,因为是第一次尝试着做点资料汇编性的文字工作,心中难免有些忐忑不安。未料赵先生不仅大大地夸奖、鼓励了我一番,还认真仔细地审阅了6万多字的原稿,甚至还请了《文教资料》编辑部的余润生老师一起帮助润色、修改,真让我既受宠若惊,又感激不尽。稿件后来虽因故未正式刊用,却无疑对我起到了很大的鞭策作用。此后,赵先生对我的关心和鼓励也从未中断过,一直到他退休后的晚年,每次碰面,他都会很关心地问起我的工作和学习情况。

其实,当年在工作和学习中得益于赵先生教诲的小青年并非我一个人,而类似于赵先生那样的老领导也不止他一个。如继任者刁天逸馆长、贺国璋馆长,他们在关怀年轻人成长方面,特别是在支持、鼓励大家多学新知识、多钻研业务和多做学术研究等具体问题上与赵先生是一脉相承的。南京师范大学图书馆后来陆续涌现出一批出类拔萃的专业人才或业务尖子,如图书馆期刊学和报刊史专家倪延年先生、古籍文献学专家吴家驹先生、图书馆计算机编目专家朱同同先生、图书馆计算机管理与编程专家李歌先生、中俄比较文学研究学者平保兴先生、传记作家王一心先生等人。应该说,这些学兄们之所以能在各自领域中取得公认的成就,固然主要靠自身的发愤努力,但也与老领导们的关心、帮助、提携以及他们所倡导且得以延续的良好的学术研究氛围是分不开的。

我第一次将手写字变成铅字是在1985年。此前一年,上海嘉定县第一中学的张维昌校长找到我,要我帮他查找关于北洋军阀统治时期的著名爱国报纸--《京报》的主办者之一吴鼎(吴定九)的资料。张校长告诉我,吴鼎是我国报刊史上著名老报人,又是嘉定人,当年作为《京报》创办人、著名报刊活动家邵飘萍的挚友和助手,曾为《京报》的创办和发展做出过极大贡献。其时,中国人民大学的方汉奇教授正在研究《京报》与邵飘萍,他已与方教授取得联系,准备提供一些吴鼎的材料,方先生对此也很感兴趣。我根据张校长提供的线索和已掌握的材料,做了进一步的收集、整理和加工,并在此基础上形成文字。这就是不久后登载在《中国新闻年鉴》(1985年)上的"吴鼎"词条。该词条虽仅有短短四百多字,且为不署名的合作成果,但毕竟是"第一次",兴奋心情真是难以言表。其后,我又将此作为一项研究课题,想方设法对吴鼎在世的亲友逐一采访,并断断续续地挖掘、整理出不少有关吴鼎的新材料,经与复旦大学新闻系教授姚福申先生数次通信往来并请教,终于写成《京报元勋--吴定九》一文,发表在《新闻大学》(1995年秋季号)上。

在学术研究的道路上是没有平坦的道路可走的,而一个人若在这条路上失败的懊丧要多于成功的喜悦,那么他对这句至理名言的体会则应该更深刻一些。1985年下半年,我和朱同同、刘八一、陈翔鸥、孟育、袁华六位志同道合的同事根据当时教育改革与研究的需要,开始着手编纂《教育科学书目大典(1900-1989)》,由朱同同兄任主编。我们主要利用业余时间和节假日加班加点,经过四年多艰苦奋战终于完稿。这部融学术性、资料性和实用性为一体的大型教育类工具书,几乎囊括了上世纪前90年间教育类所有各门学科的书籍,内容极为全面、丰富和翔实,适用于各种类型和层次的教育工作者、研究者检索和参考,为新中国成立以来首部教育专题书目。由于得到刁天逸馆长等领导的肯定和支持,我们在悉心收集资料、调研及编写过程中均很顺利,但由于经费及其他人为因素,在出版上遇到了一些困难。更令人始料不及的是,由于某些人的漠视和疏忽,该书唯一的书稿在联系出版的辗转流传过程中,最终竟莫名其妙地遗失了,八十多万字的内容仅幸存下一万二千多字(见本书附编中《教育科学书目大典(1900-1989)》条目选登1-2),多年的努力就这样付诸东流,至今回想起来仍痛惜不已。

好在我们并未就此一蹶不振,而是跌倒了爬起来再向前走,除了前辈们的引导和督促外,倪延年兄是同辈中对我影响较大的一个。早在专修科学习时,我碰到难题爱问他;工作中有困难也愿找他商量,我第一篇正式发表的合作论文《简论学生课程参考书建设和服务工作》,其实是由他执笔完成的。延年兄长我五岁,因同为金坛老乡,平日里相处自然多了一份随意,他遇到我总爱问:"小老乡最近又在搞点什么东西呵?"所谓"东西"即指学问,同行中不少人都熟悉他这种标牌式的习惯问候语。在做学问方面,延年兄的特点是思维敏捷、落笔生花,为圈子里公认的"快枪手"。然而有谁知道,如今在图书情报学界和新闻传播学界已是著作等身的知名学者的延年兄,当初也有被出版社多次退稿和被一些人冷嘲热讽的经历呢?难能可贵的是,即使在他走上领导岗位后也未停下治学的脚步,在处理大量行政事务和做好教学工作的同时,每年都有新作问世,以至于有时我见到他也会来一句:"老乡领导最近在搞什么东西?"我想,勇于克服困难,排除外界干扰,锲而不舍地走自己的路,这既是延年兄和上述诸位学兄多年来取得事业成功的关键因素,也是平日里无形中给予我的一种榜样力量。

如果将一个出色的图书馆员比喻成能够在茫茫书海中自如遨游的人,我自知功力浅薄,能力有限。但在书海中偶有揽得,则应为勉力能及之事,此即我给这本文集起名为《书海巡舟--高校图书馆工作与研究探论》之缘由。本书结构分三部分:上编内容涉及图书情报学、图书报刊史、图书评论和人物介绍等,下编内容主要为高校图书馆工作中理论与实践方面的一些思考和总结,这二部分选录了我自1985至2009年间所撰写的文章共33篇。附编部分选录的词条、索引和书目有7篇。遵循论文集编纂的规范格式,书中每一篇文章都"师出有名",标注出处,内容不动,原样刊出,并按发表时间顺序排列。如遇特殊情况需对内容作一些增删之处,则在文章篇末予以释明。

值此文集即将付梓之际,衷心感谢上海图书馆馆长、上海科技情报研究所所长吴建中先生在百忙中为本书挥毫题名增色;感谢我的老乡学兄、南京师范大学新闻传播学院教授倪年延先生为本书友情作序;也感谢徐克谦、朱同同、王长恭、吉士云、吴家驹、李歌、张智松、朱金德、王启云这几位相处多年的老同事、老朋友,若无他们平时在许多专业问题和具体事务上的鼎力相助,我这本小书是无法顺利结集出版的。

谨为后记。

爱华网

爱华网