优秀的音乐不只是一首歌,每首歌的背后都有它的故事,它的魅力永远不会在记忆中褪色;每个人都会有一段不平凡的经历,叙述着跌宕起伏的属于他自己的人生传奇。——题记陕西民歌《赶牲灵》是我非常喜欢的民歌之一。旧社会,陕北一带的人们生活十分贫苦,许多男人为了谋生,除了“走西口”到外地谋生外,有相当一部分人靠赶牲灵谋生。“赶牲灵”也称“赶脚”,它近似于云贵地区的“赶马帮”,即用牲畜(陕北多为骡驴)长途为他人运输而赶这牲畜运送货物的人即称赶牲灵者。他们走山越岭,风餐露宿,十分辛苦。由于赶一趟牲灵常需要数十天甚至半年、一年,所以这些赶牲灵者的家人非常惦念他们,凡遇到赶牲灵的队伍走过,往往就有许多妇女、小孩探问自己亲人的情况。陕北赶牲灵通常会有四头骡子。走在最前面的叫头骡。有的头骡装扮得比较讲究,在笼套顶部两耳之间用铜丝竖扎三簇红缨缨,下端镶着三面圆镜,阳光一照闪闪发光,如同三盏明灯。头骡颈部一般会挂一串响铃,前胸下垂两束红缨缨,中间也坠一串响铃,走动时,颈部和胸前的铜铃一步一响,发出清脆的声音,形容为“哇哇声”。如诗如画、广袤厚重的西部大地,自古就是民歌的摇篮。这里流传着许多与赶牲灵和赶牲灵的脚夫们有关的民歌。陕西省这首闻名全国的信天游《赶牲灵》也是其中之一。山大沟深的陕北,道路崎岖重重阻隔。因此,包括春种秋收,行旅运送等诸多事宜,几乎都离不开马牛驴骡这些大牲畜。对于给自己带来极大利益的牲畜们,当地人爱护备至,充满感情,不仅不能虐待甚至连“牲口”“牲畜”这样的名称也叫不出口,而总是非常亲切地称它们为“牲灵”,好像这些牲畜如人一般有觉悟,有灵性。为了生存,为了贸易,就有了“赶牲灵”的脚夫。赶牲灵的人们笑对人生,用生活创造了这首《赶牲灵》

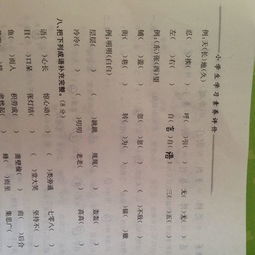

陕西吴堡县人张天恩,青少年时就赶着牲灵走三边,下柳林,为边区驮盐、送炭。沿路的山山水水激发了他的创作灵感,编唱了许多民歌。如:《赶牲灵》、《跪旱船》、《白面馍馍虱点点》、《十劝劝的人儿》等,其中《赶牲灵》则被誉为“中国陕北民歌之首”。张天恩也是我国第一个把《东方红》流传到延安,并亲自唱给毛主席的人。早在四十年代,被著名的大作曲家吕骥誉之为“陕北民歌大师”。1955年,张天恩随陕北民间艺术团到北京演出,受到毛泽东、周恩来、刘少奇等中央领导的接见,国家文化部授予他“民间文艺天才”的称号。除此之外,许多民间艺术家对这首曲子进行了改编再创作,很多乐器版版的《赶生灵》也相继诞生。演唱过《赶牲灵》的著名歌手很多,演奏过此曲的演奏家也很多,他们用不同的演唱和演奏特色,为这首歌曲添加了无穷的魅力。研究民歌出身的冯晓泉一直想找一位原汁原味的陕北歌手合作《赶牲灵》,上苍眷顾有心人,陕北飞出的百灵鸟——王二妮飞到了他的身边。冯晓泉、曾格格夫妇和王二妮合作演唱的《赶牲灵》别有另一番风味,令人陶醉。听陕北人唱原汁原味的《赶牲灵》,简直就是一种享受,使人牵肠挂肚而不能自拔。我想,这就是音乐的魅力。

陕北飞出的百灵鸟——王二妮清唱《赶牲灵》有人说,“越是民族的就越是世界的”,我不太认同这种说法。有人疑问,照此逻辑,国歌为什么不用笛子、唢呐、二胡或者古筝演奏而用西洋乐器演奏?天安门城楼上的毛主席画像为什么是油画而不是国画?为什么中国有芭蕾舞团外国没有京剧团?由此可见,民族的就是民族的,世界的就是世界的。应该说,优秀的艺术既是民族的,也是世界的。但由于传播和欣赏习惯的问题,很多优秀的民族作品,不一定具有相应的世界影响,尤其是欠发达民族的艺术,很难在世界艺术的殿堂中占有一席之地。有些民族文化、艺术、精神财富是民族的也是世界的,本来应该与世界分享,传承其精华。但我们往往发现民族的也不一定是世界的,民族作为民族必然有其特色,有其他民族没有的东西,而这些东西不一定适合其他民族。我们会很明显地发现类似于宗教、音乐、美术、雕塑等等文化产物在移植的过程中都或多或少地发生了变化或者畸形。所以我们会发现,一个民族的文化只有在它的本土上才会发展得最健康,而且操持这种文化的也一定要本民族的人才可以。

民族文化若想走向世界,必然会先经历一次削足适履的过程,通过改变自己的面貌以求更快地被世界上其他民族所接受。而这个过程并不仅仅是弱势文化需要的,强势文化依然需要。如果将原生态的民族文化未经改变就搬上世界舞台,那么它必然会遭到其他民族的非议甚至是排斥。而如果强行将某一地域、某一种民族文化原封不动地推向另一个民族文化圈,那是徒有其劳、收效甚微甚至是得不偿失的,正如有人迎合一些浮躁和低俗的社风依靠在“春晚”耍耍活宝、演几个小品便发家暴富后,竟异想天开地想把“二人转”推向全国甚至冲出国门,穿上“马甲”便认不出自己是谁了。试问,喜欢评弹的姑苏男人、热爱沪剧的申城男人、醉心于越剧的杭城男人和钟情于粤剧的羊城男人会身着花衣服、脖子围个方巾、头上扎个蝴蝶结花里胡哨地唱开“二人转”吗?难道剽悍威猛、粗犷柔情的内蒙古男人,热情、奔放、能歌善舞的新疆男人,内敛、刚强、豪爽的西藏男人会身着花衣服、脖子围个方巾、头上扎个蝴蝶结男不男女不女地表演“二人转”吗?可能吗?会贻笑大方的。

女子十二乐坊演奏《赶牲灵》民歌是人类文化中最宝贵的一个组成部分。世界上任何一个民族,不管他们住在高原、山地、平原、海滨还是森林、草原、盆地、丘陵,不管他们选择何种生活、生产方式,也不管他们的历史有几百年或几千年,他们都会创造出属于本民族的独有的歌声。这歌声,是世世代代生活在不同土地上的人们“矢口寄兴”、“放情长言”之唱。所以,它也如同陶器一样,是“从泥土里出来的东西”,是世界上许多古老文化的“原发点”。而在它不断丰富之后,又成为民族文化的一个重要标志。因此,民歌在各种历史典籍中被记录下来,民歌受到文人、学者的赞美,就十分自然而普遍了。梁启超是戊戌变法(百日维新)领袖之一、中国近代维新派代表人物。他在《中国之美文及其历史序论》指出:韵文之兴,当以民间歌谣为最先。歌谣是不会做诗的人(最少也不是专门诗家的人)将自己一瞬间的情感,用极简短、极自然的音节表现出来,并无意要它流传。因为这种天籁与人类好美性最相契合,所以,好的歌谣,能令人人传诵,历千年不废。其感人之深,有时还驾专门诗家之上。约翰·威廉姆斯是当今国际乐坛最具有才华并享有盛誉的吉他大师,他在《民族音乐论》中说:一首民歌,就是一个超级的艺术品。

柴可夫斯基说:“音乐是上帝给人类最伟大的礼物,只有音乐才能够说明安静和静穆。”世界上各方有各方的语言,妨碍了人与人的交流,但是对于美好事物的追求是相同的,而音乐是完美的结晶,是世界乃至于宇宙的唯一通用语言,更是上苍对人类精神世界特别是苦难人生的一种补偿。

爱华网

爱华网