我让自己的思绪,尽可能地沉浸在对于往事的追忆中───那个似乎消逝已久的岁月,它如梦如幻地萦绕着我,又似真非真。

时间过得太快了,真像是弹指一挥间呵,一晃物是人非,让人恍然如梦。

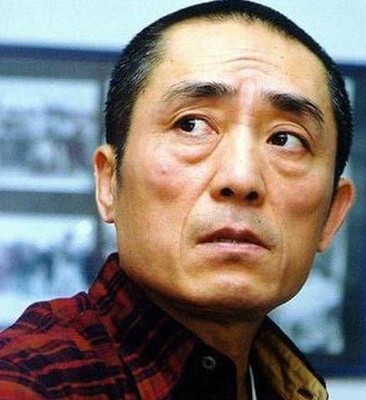

放在我案前的这本旧著───《(活着)与张艺谋》竟与我隔了一个世纪,虽然此说颇有些夸张,但它确实是写于此世纪的一九九三年,而目下,我却生活在了2011年了。时光,有时是会让人惆怅的!

我感受到了时间的恐怖,我对时间的流逝突然有了一种奇怪的敬畏感,于是回忆,亦有了一份只有自知的庄严与神圣。

往事如梦。那如梦的情景惟有在一种特定的情境之下方显得弥足珍贵,那就是我们是否还能守望着一种精神,维护着我们心中的那一份曾经有过的坚定的理想与信念───要拍出无愧于我们时代的民族电影。站在今天的角度看,《活着》无可置疑、当之无愧地进入了中国电影的经典行列,它历经了岁月的冲刷与陶冶,历经了岁月的磨砺,日益显显露它蕴含的经典价值。

可是它仅仅发生在上个世纪。那时中国新电影运动还起步未远,当代电影人还怀抱着一腔热血和抱负在打拼天下,因为我们这一代人刚刚从苦难的文革岁月中走出,带着一身历史的风尘,我们那时的心中有太多的情感与压抑需要倾诉与发泄,还有对历史的反思与检视。现在想来,我真的是那么得怀念那个消逝的年代。那时拍摄电影的资金远没有今天这么充沛,从业人员还没有今天这么专业,电影市场亦没有形成一如当下方兴未艾的巨大规模───甚至严格地说,中国那时还没有形成所谓的电影市场。但那时的中国电影人(以号称中国电影“第五代”为领军人物的电影人)已开始血脉贲张地勇往直前了。

《活着》就是在这样一种特殊的时代语境下诞生的。

我是八十年代开始从事文学的,文学在那个时代已然经历过了沉重的“伤痕文学”、“改革文学”和“寻根文学”,乃至进入到了“文化小说”,历史让这一批思想的思考者与先行者开始反思我们这个伟大的民族所历经的沉重苦难了。受其影响,中国第四代导演紧随着文学的脚步,先期拍摄出了一批“伤痕电影”(如《芙蓉镇》《天云山传奇》《牧马人》《生活的颤音》等),而后起之秀们(即第五代导演)则刚从大学毕业,就义气奋发地拿起了摄影机,无所畏惧地开始了对当代电影的奋勇冲刺───从《一个和八个》起步,拉开中国新电影运动走向新时代的大幕,与文学的狂飙突进亦开始了风雨同舟───那时电影的创作灵感与源泉几乎都来源于文学,这是上个世纪中国电影所展示出的典型特征,为此,张艺谋由衷地感叹道:中国电影是由文学驭着往前走的,文学是电影永恒的创作母题。

综观那时张艺谋的电影系列,他创作的每一部电影的故事原型均来自于文学,他对文学的虔敬与热爱通过他的电影得以淋漓尽致的展现,而文学亦携带着他步入了电影的圣殿。

当历史进入到了上世纪九十年代初时,几乎文革的亲历者们都敏锐地意识到了“反思”的重要性──对一个民族曾经遭受过的浩劫与苦难必须要有一种冷静而又富有思想的凝视了,以往电影中所展现的,单纯地抚摸“伤痕”、或舔舐着苦难只是一种浅表的哀怨,我们需要的是冷静的思考与追问,在那个已成历史的令人发指的沉重中,一个善良与坚忍的伟大民族为什么会一而再地陷入苦难的怪圈?是什么力量让一个古老的民族周而复始地在苦难中沉浮,而难以走向新生?

历史的责任将这一代人推向了时代的高度,他们俯瞰着乱云飞渡的苍茫历史,回眸着那个风雷激荡的日日夜夜,他们开始变得冷静了,那个曾经有过的愤怒和呐喊的眼神开始变得凝重而深沉,他们知道了自己肩上负有的责任───对过往的历史作出我们的回答。

于是,有了这部振聋发聩的电影───《活着》。

这部迄今仍能让人们感叹不已的电影,为时代留下了一部足以让一代代中国人铭记昨天的历史教训、温故知新、避免重蹈覆辙的电影巨制。

人民文学出版社要出版我的这部旧作,让我充满了对他们的感激之情,我将这部旧著从我的书架上再度取出,拂去沾染在封面上的尘埃,蓦然间一股奇异的力量裹挟着我,把我又重新带回到了昨天───那个令我充满着无限怀念的昨天!哦,那个年代,那个洋溢着激情与理想的年代,真的离我而远去了吗?我多么想再度重返那个如梦如诗的年代,让它来重新检测我走过的道路,让我重新找回我曾经拥有而在今天却失去了的足迹,以此来镜鉴我的明天。

可惜时间之水是不可能倒流的,我只能倚靠我的记忆,我的那份思念与缅怀,重返昨天──那个意气奋发、秉持着理想与信念的昨天。

我还记得当《活着》拍完最后一镜,张艺谋宣布电影拍摄完成时,人们雀跃的欢呼声。是的,我们为了完成这部电影而四处迁徒,转战景地,奋斗了近半年之久,我们经历了严酷的夏季和寒冷的冬季,在那个大雪弥漫的东北,我们终于迎来了胜利的一天。

当剧组宣告正式解散,第二天我们纷纷坐上了要带着我们离开景地回到各自家乡的早晨,我遽然有了一种莫名的惆怅。我一人默默地坐在车上,而剧组所有的成员正在车下相拥而泣。他们先是相互握着手,然后是紧紧地拥抱,有许多女士挥泪而下,甚至泣不成声。我就这么呆呆地望着,心中涌出一股酸楚的滋味。我也想哭,有泪水在心中翻涌,但我抑制住了,我不想让自己掉眼泪,尽管泪水就在眼眶中打着漩儿。

在长达近半年的时间里,一个剧组是不可能没有矛盾的,甚至会有激烈的冲突,就以我为例,因为我是新手,又为了写我的这本书惭愧地在剧组挂了一个副导演的虚名,经常会受到其他职业副导演的冷眼与挤兑,而在那时,我甚至那一身不着调的着装亦成了众人取笑的对象,他们认为我是一个混进电影圈的假斯文的文人,一个酸气十足的知识分子,以至一位善良的老演员后来告我,我进组时一看你就不象是干剧组的人,你是一个写字的吧?

剧组有剧组潜在的规则,就连穿着打扮亦如是,那身粗糙野性的装扮让人老远就能认出他们是“干电影”的,职业是会让人挂相的。我混了半年的剧组一直难以融入众人的生活中,因此我显得孤单而落寞,好在有艺谋一直在默默地关照着我,让我在最受委屈时候亦有了一种坚持下去的勇气,至今我仍对艺谋心存一份感激。

可是临到告别的时候,我忽然觉得那些曾经有过的矛盾与冲突显得那么的渺小与苍白,我亦有了一份想与众人相拥而泣的感觉,在那一刻,我忽然明白了挥手告别的真切涵义,那里面,藏着一份友情与友谊。

可是我没下车,还是那么默默地坐着,一动不动,凝望着窗外的情景,大家临别前的那种依依不舍都让我格外地感动。我体味着这半年来的日日夜夜,体味着那些曾经让我烦恼、让我郁闷。让我孤独、亦让我备感委屈的点点滴滴,都奇迹般地消失了,只留下情深义重,这让我感到了陌生,亦有了一份涌上心头的亲切。

回京后,艺谋就一头扎进了《活着》的后期剪辑中,那时的剪辑机还是手摇式的呢。

偶尔他会出现在我那时住的东大桥的家中,聊聊下一步的计划。我常见他双眼红肿,嗓门亦显干涩,问起,他只是很不以为然地回答:昨晚剪片子太晚,熬夜了。

有时我会被召唤,去他设在机场附近的一所别墅区内的剪辑室,聊聊闲篇,陪他换换脑子,有剧组一干人做点好吃的,最有趣的是主创们各显神通地做排骨,他们从家中拿来各自的家什,互不服气地炖出一锅排骨汤,然后艺谋总会笑眯眯地挨个评头论足,最终免不了各个表扬一番,以资鼓励,这亦成了大家的一个开心的节目。

有时艺谋会突然拿出一本杂志,让我看看上面他指定的小说:你看看,能改电影吗?我这才知,即便他临了要休息时,仍不忘睡前要阅读大量的当代文学作品,这些作品堆满了他的床头和案头,他乐此不疲。

每一次我都试图从他的脸上探出点关于影片的秘密,比如他自己觉得怎么样?是否有所突破?毕竟我们共同奋斗了这么久,而且在拍摄过程中我一直心存疑惑,我希望这部电影没有辜负我们大家的劳动。可是从他的脸上看不出任何反应,他做事总是不动声色,你很难看出他究竟是喜还是忧。

直到有一天,艺谋让人来接我,说是让我看看刚剪辑完成的《活着》。我随车奔了剪辑室。见到艺谋时觉得他略显轻松,彼此寒暄了几句后,我问:剪出后你觉得怎么样?

你自己先看了再说,艺谋回答。

他让我在一台电视机前坐下,然后交代剪辑师开始放片。我记得那是一台在当时让我觉得还挺大个儿的电视机,当影像在淡淡的薄雾中显现出来后,我迅速进入了它所营造出的生活氛围,这是一种奇怪的感觉,因为故事还尚未展开,那仅仅是一个序幕的徐徐拉开。

随着剧情的进一步延展,随着福贵一家命运的渐次展开,历史的波澜就这样将我一点点的、无声无息地湮没了,我沉浮于其间,屏息静气,周围亦没有了一丝一毫声息,安静极了,我能感觉到艺谋就坐在我的身后。

我被一股奇异的力量带入到了那个风雨如晦的岁月中,那种撕心裂肺的动荡,那种命运的荒诞与阴错阳差,福贵一家──这个中国人最普通家庭的遭遇,如泣如诉般地随着影像呈现静静地流淌着,我欲哭无泪。当进入电影的尾声,悲怆的主题音乐又一次响起,一家人最后只剩下福贵和他的小孙子了,但福贵依然带着他的对生命的乐观,向孙子开始念叨起对未来生活的希冀:鸡生蛋,蛋生鸡……这是中国人最扑素最坚忍的生命观,在那么艰难的生存境遇下,在那个无人可以左右自己的命运的岁月中,他们依然以“苟且”的方式,表达了对生命、生存、以及命运的乐观与豁达,因为────虽然命运是不可预知的,甚至不可抗拒,但我们毕竟还要活下去。这就是《活着》的主题,也是事关中国人的生存观与生命观之主题。

你觉得怎么样?看完后,艺谋问我。

我还沉浸在故事中,我一时还难以从中走出来,心里只有沉重与哀恸。末了,我说:这将会是一部好电影。

你觉得是吗?他又追问了一句,目光突然射出一道逼人的光芒,他好像试图从我的表情中捕捉我最真实的信息。我说,一定会的,我没想到会这么好。艺谋的目光在我的脸上又逗留了一会儿,然后露出欣慰的表情。他没有再追问我什么了,他了解我,他知道我在艺术上从不撒谎。我琢磨他仅只是为了从我的反应中确证自己对这部电影的感觉,他其实已然知晓了这将会是一部好电影,只是他自己不说而已。

又过了一段时间,艺谋从国外做完了《活着》的后期返京,然后我们商量先在内部放映一场试试大家的反应,最后决定组织电影学院的师生,为他们放一场。我知道这是艺谋的一个母校情结,他对培育过自己的母校心存一份感恩,没有母校的培养就没有他后来的从影之路,毕竟他是从母校走出来的。

艺谋还让我组织在京的作家也一道来看看《活着》,显然,他想听取更多人的意见,以便从中得到更准确的反馈信息。我记得试映的那一天,在京的中国作家闻迅后几乎悉数到场。

我们的放映地点选择在了北太平庄的洗印厂礼堂。那天礼堂门前真是人满为患,还是许多没有票的学生,在争先恐后找熟人、托关系,或纠缠着剧组的同仁想搞到一张票,我就被几个学生缠住了,最后只好将手中多余的票分发给了他们,他们接过票欢呼了一声就冲进了礼堂。

这时我看见了葛优,他很低调地悄悄的来了,我迎了过去,彼此打了一声招呼,葛优的礼数总是那么讲究,脸上挂着他那种特有的笑容,那种笑容常会让人看了忍俊不禁。

葛经理,我说,你到时看吧,人们一定会赞美你的表演。我仍然延续着在剧组时对他的称谓。

葛优笑着摆摆手:没戏,他说,不会的。他依然在固执地认为自己在片中的表现不能让他满意。我又说,那你就等着看吧。

在电影放映的过程中,我注意到观众不时暴发出的大笑,那是因了剧中福贵命运的窘迫与诡异让他们开怀大笑了,这其中当然亦因了葛优对福贵这个人物维妙维肖的演绎所致。

剧场的放映效果极好,这让我心里稍稍踏实了一些,于是我便以为,等影片结束后,我们一定会听到一片赞美之声。

可是事后出现的反应完全出乎我的意料。

影片结束后,我急忙找到作家们想听听他们的真实反应,结果他们脸上的表情显得颇为怪异,有点走神,有点恍惚,亦有些困惑和纳闷,这让我不解。我问,喂,你们觉得电影怎样?他们看着我欲言又止,在我的一再催问下,有一人说,不如小说。然后意味深长地嘿嘿一乐。还有人说,拍得跟谢晋电影似的,在那个年代,谢晋电影几乎成了一个反义词,因为谢晋模式受到过严词批判。再问,几乎所有的反应都是一致的,我从他们诡异的表情渐渐地悟出了他们最真实的反应,显然,他们均对电影大不以为然。

第二天一大早,我给我认识的一位德高望重的作家打电话,询问他的看法。他是一位我所尊敬的作家,而且在作协机关还担任着一个重要职务,我对他是信任的。但结果还是出乎我的意料。

听到我的询问后,他在电话中沉默了一会儿,然后语重心长地说,王斌呀,你是做过文学的人,你真的需要帮助一下张艺谋了,这部电影的文学性太差了,原著那么好,怎么能拍成这样呢?电影是不能没有文学性的。最后他说,这就是我的意见。我喏喏地听着,虽然他没有明说,但已然评价在其中了,毕竟他是一位老大哥,他的意见举足轻重,我不敢过于怠慢。只是我自知我在心里抗拒着他的这种评价,可是我不能辩驳,对他的尊敬压过了我急欲争辩的欲望。最后我失望地放下了电话。

我一人枯坐在屋里,所有出现的反应都让我有些犯闷,我无法相信《活着》竟会让这么多人失望,而且都是些有水准的人,这到底是怎么回事?我一时难以理解,我就这么沉思着,直到电话铃声响起。

我拿起电话后,一听声就知是我的一位当导演的朋友,因为是朋友,所以他的语气颇为急促,而且当刀直入,他说,《活着》是一部垃圾片,拍得什么呀,这么糟糕,张艺谋怎么会拍成这样呢?连电影语言都不懂了。这时我也急眼了,与他大声地争辩了起来,最后我说,我现在可以告诉你,再等上几年,你会收回你今天说过的话!《活着》一定会是一部值得让人们怀念的电影,不信你等着瞧。我气呼呼地放下了电影,心里一阵郁闷。我知道我的语气把这位朋友得罪了,而事实亦如我之所料,我们迄今仍未再度联系过。

当天晚上十二点多钟之后,电话铃声又响了,我知道这将会是艺谋的电话,他从来就是个夜猫子,真正的工作狂,一般十二点之后的电话一准是他打来的。果然,是他的电话。他在电话中询问了我观众的反应,我如实回答了他。他听后显然有些吃惊:是吗,为什么?他在电话中问,为什么大家都会认为不好。我说是的,至今未止还没听到一人说好,相反,都认为拍得很糟糕。我没告诉他甚至有人认为是一垃圾片。他沉默了一会儿,又说,不管别人怎么说,我们自己要有自信。我说:艺谋,我坚定地认为《活着》会是一部好电影,会经受得起时间的考验。

我也这么认为,艺谋说。接着他又说,大家可能认为我的这部《活着》采用了常规的拍法,看直去像陈旧的谢晋电影,因为风格上显得没想法呀,他们看来我的电影就是要在影像上的有出奇不意,显然是他们思想落后了,电影语言是手段,最重要的是表现内容,这一次我是有意地反其道而行之,故事拍一部看起来挺傻逼的电影,这种朴素的拍法适合《活着》的这部电影的风格,就不管他们了,别人怎么说是别人的事,我们自己要有自信。

很快又有不好的消息传来,说是《活着》在送审时被毙了,没能顺利通过。我最初难以相信,我的不相信来自于这么一部为人民立言的电影为什么竟会遭此命运?它真实地反应了中国人几十年的真实遭际呵!这究竟是为了什么?我百思不解!

可事后证明这一切风传的消息竟然会是真的,《活着》被无情地“枪毙”了,胎死腹中。而且我们还了解到,就在放映《活着》之后的当天晚上,一堆告状信纷纷飞往电影局与中宣部,状告《活着》别有用心,以及思想反动。

一如电影《活着》中福贵一家所遭逢的命运,我们电影的命运之“活着”,亦“被决定”了。

紧接着从法国戛纳电影节又传来消息,《活着》已被入选为该电影节的竞赛单元,是由台湾的制片方送达电影节参赛的。

那个时代电影人都知道,在国际上几大电影节中,唯戛纳电影节最为举足轻重,它几乎成了所有当时的中国电影人梦想的艺术圣殿,虽说此前张艺谋的电影已然一举拿下了三大国际电影节中的两个电影节的最高奖───柏林电影节的金熊奖与威尼斯电影节的金狮奖,但戛纳电影节在电影人的心目中仍然是最仰视的。

张艺谋曾经在九十年代初,携带着他那时刚刚拍完的《菊豆》入围戛纳电影节,但最终铩羽而归───而我固执地以为《菊豆》一片在张艺谋创作的电影系列中仍然是从结构、故事、人物塑造以及思想深度上都堪称杰出的作品,此次《活着》再度冲顶,将会收获什么样的结果呢?不知为何,那时我就在心里隐隐地觉得这一次《活着》定然不会再空手而归。

我记得有一天晚上,葛优突然来访。那时我还住在北京东大桥的一所小寓室里,空间狭小逼仄,房间亦显得格外凌乱,因为我堆放的书籍太多了,拥挤得甚至连人的走动都只能侧身而过,顺便说一句,即便如此,电影《活着》却是在这里孕育诞生的。

葛优一进门就乐呵呵地言道来看看我,顺带着聊聊天。我们快乐地回忆起在拍摄《活着》时的一些趣闻轶事,接着葛优说起了戛纳电影节的这次的入围邀请。我们都已知道了艺谋已被“上面”名令限制出境,原因是不让他以个人的身份赶赴法国戛纳参加电影节,原因自然不言自明───那是一部已被政府部门“枪毙”的电影,从审查制度上说,电影的放映已属非法,如他个人出境参赛,就会被认为与体制分庭抗礼。

葛优说,台湾的制片方都希望他和巩俐能出席电影节,原因是艺谋身份变得敏感了,因为他是导演,矛头都是冲他而来,而葛优与巩俐则属演员,出境会方便许多,艺谋本人亦希望葛优、巩俐能如期出席。葛优说,艺谋认为《活着》这次入围很可能会获得一个奖项,到那时,剧组不能没有人上台领奖,再就是演员出席电影节亦可以为影片造势,形成一定的影响。艺谋有一次就对我说过,人们在电影中见到的葛优是那么一副苦涩困窘的形象,而一旦见到他本人时,会与电影中的“福贵”构成一个巨大的形象反差,这会很有意思。

但葛优仍在犹豫不决,显得颇为难。他那时对自己的表演还处在极不自信的心境中,再加上他向来恐惧坐飞机,这都让他思前想后以致举棋不定,他还说,他的一位好朋友亦在奉劝他不必出席了,因为这一次出现在戛纳电影节上是有一定政治风险的,更何况能不能得奖还是一个未知数。

葛优问,你觉得呢?

我说,你当然该毫不犹豫地参加戛纳电影节,更何况我认为你这的表演会让观众惊喜的。葛优呵呵一乐,习惯性地摆摆手,说:这不可能,我自己是当演员的,我还能不知道自己的演得怎样?不可能。葛优的那副表情把我逗乐了。有时他的一本正经反而会增强他脸上不自知地流露出的幽默效果。葛优真是一个天生的喜剧演员,虽说他在《活着》中演得是一个悲剧角色,但正是因了他的那种天生的幽默感,使得《活着》由此而获得了一种难得的苦涩的幽默,以致让影片呈现出一种独有的人生的从容与豁达,悲剧亦变得更加地耐人寻味了。我感叹艺谋眼光之“毒辣”,理解了当时他为什么就坚定地认为福贵非葛优莫属,不顾我们所有人的反对,那时我感觉上以为葛优太不合适演悲剧了,而事实却在证明艺谋选择的正确,正是因了葛优的这张独具一格的表情,让我们的这部悲剧《活着》益显意味深长。

那天晚上我们聊了很长时间,我一直在动员葛优下定决定去戛纳,而他却始终在犹豫,显然,他处在了一种艰难的选择困境中。

临了,葛优说,我再想想吧,但还是表示自己真是不想去,但艺谋的一再催促又让他抹不开面子,这时我才觉得葛优做事是一个瞻前顾后的人,他是一个大好人,一个不愿意得罪任何一人的好人。

随后我在家接受了美国之音的采访,我说,我无法理解一部充满了对我们这个民族、人民一份大爱的电影,竟会遭受如此待遇,这是为了什么,为什么我们做为共和国的一员,不能对民族遭受的苦难立言?为什么他们不能感受到我们在影片中的所寄寓的一份深情与爱?说真的,对于《活着》被毙,我始终困惑不解,而且感受到了一种难言的痛苦,毕竟我们所有的人为这部电影奋斗了这么长时间,我们深爱着我们的民族,怀抱着一份真诚与爱心创作了这部《活着》,它真是不该就这样被打入冷宫,难见天日。

后来我从艺谋那得知葛优终于飞抵戛纳了,那时我就在心里祝福我们这部电影能有一个圆满的好结果。

那个时代网络尚未诞生,我们获知国外的信息又处在封闭状态,我只有陆续从艺谋那得到一鳞半爪的信息,传来的消息是令人振奋的,《活着》在电影节放映后记者与观众的反应热烈,而且在记者的打分榜上一直处在高位,这就意味着我们获奖的机率很大。

几天后的一个晚上,我已经记不清是几点了,我睡得迷迷糊糊,电话铃声骤然响起,我被惊醒了,我知道这一定是艺谋的电话,因为这个夜深人静只有艺谋才会打来电话,他从来就是个夜猫子,他与我通话通常都在深夜或凌晨。

我迷糊中抓起电话,传来他的声音,一向冷峻与深沉的艺谋这时传出的嗓音是兴奋与激动的,王斌,他高声说,戛纳电影节评出获奖作品了,我们拿到奖了。还没待我开问,他接着说,你知道我们得了什么奖吗?

什么奖?我一激灵,彻底醒了。

评委会大奖!艺谋说。

真的呀?我大叫了起来,太好了,我高兴地说。

还不只这一个,艺谋接着笑说,你猜猜还得了什么?

我想了想。不知道,我说,还能有什么?

葛优也得了一个奖,电影节最佳男主角。艺谋说。

这下子我从床上跳了起来,激动异常,我欢呼着,高声大叫,真是苍天不负有心人,我们这么长时间的奋斗努力终于有了一个这么好的结果,太让人高兴了。

艺谋还告诉我,由于他本人被禁止参加电影节的原因,不能如期出席电影节,电影节为此还专门为《活着》的导演张艺谋专设了一个椅子,空空的椅子上书:导演张艺谋。

葛优这下该高兴了,艺谋笑说,他这趟总算没白去,领一个最佳回来了,葛经理肯定没想到。

葛优一定感到意外,因为他对自己在《活着》里的表现一直不自信。我说。

是吗,为什么?艺谋问。

我将葛优在电影拍摄过程中,以及《活着》制作完成后的忧虑告诉了艺谋,他乐了,说;人家电影节都给他这份荣誉了,这是对他表演的肯定,得这个奖太不容易了,这是中国演员第一次得到过的最高荣誉,电影节从不会随便给别人一个演员奖的,何况我们已经拿到一个大奖了,一般很少有电影可以同时拿到两个奖项,说明他还是演得好,征服了观众。

后来的一天,艺谋将我召到他的家去,说是让我看看制片方在戛纳拍摄的记录影像。我去了。记得那天艺谋兴致颇高,我们先是聊了一下一部电影的剧本筹备情况,接着说他今天要露一手,做一顿陕西的油泼面,他让我到厨房先帮他剥大蒜皮,我一看那么一大堆蒜,就问,至于要这么多吗?他笑,说,陕西油泼面就是要在油里放蒜,越多越好,我听了有些纳闷,但我不懂,只好听他的。

我费了半天劲,好不容易将蒜皮剥出来了,剥得我手指都生疼了,还有热辣辣的感觉。艺谋过来瞧了瞧,嗯了一声,然后将剥出的大蒜放在砧板上,开始用快刀跺上了,只听着进行曲一般的剁刀声快节奏地响起,没过一会儿,那些石仔般的大蒜,立马变成了一堆白色黏稠的蒜泥了。艺谋的手艺果然娴熟麻利。

火苗点上了,艺谋抄起一大锅,照着灶口一放,等锅烧热后开始往里倒油,霎时一股青烟腾起,没一会油沸腾了,这时他侧身将边上的蒜泥撸起一下子甩到了热锅,噗的一声,一股浓浓的香味弥漫在了屋里。做油泼面就是要大油,还要大把的蒜,这样才香,艺谋边说边抄着锅里的蒜泥。接下来就是下面条了。

那顿真得吃的挺香,这还是我第一次领教何谓油泼面呢。我与艺谋平时都爱吃面,过去谈剧本累了,我们常会找家小店,要上一碗面,算做一顿便饭。所以我们哧溜哧溜地各自干掉了一大碗,吃得热火朝天的,额头上都沁出了滴滴汗粒。

好吃吗?艺谋问。

我笑说太好吃了,我说我真没想到他还有这一手。他亦乐。

饭后,艺谋将录像带放进机器里,调好频道,无声地坐在了我旁边的沙发上。

出画面了,影像拍得挺清晰的,先是看到电影节颁奖大会的全景,人极多,脸上洋溢着节日般的气氛,亦裹着一丝庄严。男士一水的西装革履,女士们当然走得是颇具高贵感的流行时尚,,一看就是一盛典仪式。

接着是主持人宣布获奖者。我也听不懂人家在说些什么,只是傻乎乎地听着,然后看着一个个老外上台领奖,笑逐顔开,,看着看着,我猛然听到了主持人发出的含混的中文发声──葛优,我一怔,会场在静默了一瞬间后就传来了热烈的掌声,这时镜头对准了葛优与巩俐,

只见葛优一愣神,像是被电击了一下,让他一时还没能回过味来。他瞪大了疑惑的眼睛望向主席台,旁边的巩俐也是稍愣了一下,接着兴高采烈地鼓起了掌,拼命地鼓,整个身子在摇晃着,感觉她想站起来鼓掌欢呼。鼓着鼓着巩俐突然热泪盈眶了,泪水涌流了出来,她偏过头来边鼓掌边看向葛优,见葛优还傻傻地愣在一旁,就开始推他,显然在示意他该上台领奖了,葛优这时怔怔地站了起来,似乎还夹带着一丝不好意思,低头向主席台前快步走去。坐在我一边的艺谋,这时发出嘿嘿的笑声。

镜头默默地跟随着葛优的行走,只见他步入主席台下时忽然停下了脚步,他站住了,接着低头晃了晃他那个很特别的在灯光照耀下显得格外鲜亮的秃脑门,像是刚从梦中醒来,但还沉浸在一片懵懂中,难以置信。接着,葛优那个闪着亮光的脑门跟着左右甩了甩,像是要甩掉笼罩在他大脑中懵懂而让自己尽快地清醒过来───这不是梦境,这是真的!

葛优后来上台的表情,以及获奖感言我都记不清了,依稀记得他显得分外激动,甚至多少有些语无伦次,我只是清晰的记得他上台前的那个情景,印象深刻,经久不忘。

我还记得当主持人宣布评委会大奖授予中国电影《活着》,导演为张艺谋时,全场起立,长时间地热烈鼓掌,那个沸腾的场面激动人心,让我难以忘怀!

当然,我还记得那天晚上的电话中,艺谋说的最后一句话:我们的《活着》划完了一个句号,从现在起我将进入下一步电话的创作了,它已经属于过去式了!

是的,电话《活着》已经过去了,它成为了历史,成为了一段地我弥足珍贵的记忆,今天,我再度回首,重新缅怀那一段令人难忘的时光,百味杂陈,因为过去的不仅仅是一部名为《活着》的电话,还有是曾经有过的一种艰忍顽强且充满着朝气与理想的电影精神。

今天的我,又重返了我仿佛阔别以久的文学,我从电影的热浪中抽身退出,这让我有了一个重新审视自己的人生,看取时代的机会,我写下了我的一系列小说,忽然从内心深处发现了让我感到陌生了的激情与感慨,我如同一个在大海中孤身游弋的泅渡者,与扑面而来的大风大浪搏击着,一次次地向着自己的心灵深处冲刺。我感谢命运给予我的那一份宝贵的经历,他淬炼了我的意志,也让我的人生充满了丰富的色彩。

《活着》──它不仅仅是一部电影的命名,亦是关于我们每个人人生的命名。今天真乃时过境迁,物是人非了,所以当我提起笔,那往事的追忆就如同波涛般向我袭来并将我湮没了,我没有感到窒息,而是感到了一种畅快和惆怅。我的畅快是我的文字又一次引领着我重返了当年的现场;让我感慨不已,我的惆怅是我忧伤地看到我们的精神似乎已然不复当年,却又让我流连忘返。

历史从来就是留给后人评价的,对于我,我只是充当了一个当年的目击者与见证人,并为此而留下了我的文字。我还记得有一次遇见葛优,他笑着说,看过了我写的关于《活着》的这本书了吗?看了看了,葛优笑说,真实,还真是我们经过的那点事。葛优可爱的夫人亦在一边乐着说:你可记得真多,连我和巩莉闹鬼的事你都写上了。

我当然会记着,我之所以加入《活着》剧组,就是为了完成这本书,我想真实地体验一下一部电影是如何诞生的,所以我每天都会在极度的疲惫中坚持写下日记。

我还记得剧组在没事时的枯燥泛味,那常会让我们感到百无聊赖,于是我们会想方设法地自己找乐子。记得有一天,拍记录片的梅钢来找我们,说是他在山东周村大街上的一家小店,发现可以买到汽枪,这让我们几个欣喜若狂。我们拉上了葛优,立马奔了那家小店,一路上葛优还念叨这会不会出点事?

什么事?我反问,枪呵!他说。我乐了,那时的葛优在我看来就是个胆小如鼠的人,怕若事。

我们找到了那家枪械小店,让主人拿出我们嘈嘈得要买下的枪,见一下子来了这么多人,店主的嘴角乐开了花。他从柜台里拿出一把汽枪,我和梅刚立刻抢了过来,在手上掂量了一下分量。挺沉,而且用的材料是好钢,枪身上的烤蓝亦是专业水准的。

店主说这是军械厂出品的,我信,汽枪的压力阀坚实有劲,我们试了一枪,只听“噗”地一声子弹发射了出去,强劲而快捷,在树身上击出了一个深深的洞眼。好枪,我与梅钢欢呼道。在这一群人里,只有我与梅钢是军队大院长大的,而且当过兵,我们的评价具有绝对的权威性。

我们向店主问价,他开口要四百多元,我们嫌贵,讨价还价了半天人家还是咬死了一口价。那个年月这可不是一笔小数,虽说心里着实有些痒痒,但还是按捺不住对它的艳羡,所以经过一番犹豫后决定买下。这时店主又笑眯眯地说,我这里还有小口径步枪呢。我登时眼睛就瞪大了,那可是真家伙,催促着店主拿出来让我们一瞧。

一把好枪。做工精细,操作亦方便,一看就知是一把上好的小口径步枪,造型亦绝对一流。可价格却让我们望“枪”却步了。人家要一千多元。我们一听就知买不起。我与梅钢爱不释手地摆弄着,恋恋不舍,最后就开始动员葛优将其拿下,因为这群人里,就葛优是“大款”舍他其谁也?

葛优在此之前一直乐呵呵地听着我们说,眼神里则流露出一丝迷恋,但还是在犹豫,亦嫌贵,我与梅钢一直在陈述这把枪的好处,最终葛优还是做出了决定──一咬牙,掏钱买下了,迎来了我们的一通言辞赞美。

这时天空已近黄昏,阳光正在渐渐地褪去它耀眼的光彩,我们一行兴高采烈地人手一枪出了小店。梅钢神秘地说,他发现附近有一个小村子,每逢夜幕降临前都会有夜鸟归林,而且斑鸠居多。我一听就兴奋地大叫道:斑鸠是一种野鸽子,咱们去打几只!

我们浩浩荡荡地出发了。不久便进入了一片茂密的林子,周围静悄悄的,没有一丝动静。刚进入林中不远,我的目光一扫之下发现在100来米开外的树丫上立着一个模模糊糊的东西,再定睛看去,哟,居然是一只不知名的大鸟!我的热血呼啦一下就涌上了头,脑袋随即发热。我赶紧让大家停下步子,闪身在一颗树后,我悄声告大家:有情况。众人最初还不解何意。我用手指了指远处:你们瞧,一只大鸟。大伙这时都瞅见了,兴奋不已,个个磨拳擦掌,跃跃欲试,因为我们的崭新的枪还没开过“晕”呢。

我说这么远,汽枪不行,得用葛优的小口径,正好可以试试这把枪的威力和准确性,因为除了射程过远,还有的就是这时需要小口径步枪的精准和杀伤力。我让葛优先试着击打第一枪,我说你可以试试你的小口径了,这是个好机会。葛优赶紧拍手,一副害怕的样子,别……别是我,嗨,我不行,你来,还是你来吧。我们彼此推让了半天,我怕大鸟听到动静飞走了,失去了个大好的机会,就说,那好吧,让我先来试试,看看这把新枪如何。

我抄过这枝崭新的小口径步枪,压上子弹。我能感受到我心脏的激跳声,这么多人都在看着我,我不能丢脸,我心想。

我尽量地让自己的心境变得平和起来。这时我端起了枪,平举,让枪身稍稍上仰,那是大鸟站立的方向。它还在哪东张西望,完全没有意识到危险的临近。

我屏住了呼吸,瞄准了一会儿,勾动了板机。听见枪口发出“嗖”的一声脆响,还没等我缓过神来,我视线中的那只大鸟应声笔直地坠落了下来,我听到了众人的欢呼与赞美之声,大家冲了过去,从地上检起了那只已经没一丁点儿声息的大鸟。

噢,你真准!葛优赞叹地对我说。我说还是这把枪好,准星太棒了。葛优这时咧开了嘴,乐上了,显然,他对自己的这把枪亦有了一番惊喜。

我们又进了村子,颇有收获,打下了不少斑鸠,而且大多是汽枪的功劳,其中梅钢收获最大,毕竟他当过兵,果然是一神枪手。那天姜武颇为沮丧,因为他一无所获,空手而归。

从那天起,我们下工后只要时间尚早,就会成群结队地出发,来到那个小村子,扫荡树上的斑鸠。姜武也很快入道了,他不再会空手而归了,而是每每满载而来。临了,我们会在炉上点燃火,开始炖上了斑鸠,再把它给吃了。那些日子现在想起真是快乐,虽然今天对此亦有了负罪之感,毕竟那也是生灵之物,我们是不该这么残忍的。

回京后不久就听说北京市公安局开始颁布公告,要求市民有枪枝弹药的必须上缴,私藏枪枝将视为犯罪。这时我就想起了葛优那把好枪。那是一把曾让我垂涎三尺的枪。

终于有一次见到葛优,问起他的枪现在如何了,是否还惦记着出外打鸟玩?他的眼睛随即一瞪:哦,没,我的那两把枪全上交了。我听了有点遗憾,觉得可惜了。我说你干嘛那么老实,藏着不就行了吗?

那哪行,葛优认真地说,这不成,人家让交,我那能藏着呢,那要出事的。他那种说话的样子把我一下子逗乐了,这就是葛优,一个生怕惹事生非的葛优,一个凡事循规蹈矩的葛优。

我说,你的那把枪可真是一把好枪!

那是,葛优语速非快地说,脸上浮现出一副诡黠的表情,似笑非笑地说,我还记得你拿这把枪,一枪就打下了树上的鸟,真准,嘿嘿!

我们俩愉快地又回忆起了当年在《活着》时的情景。

以上的情节我没有写入我的那本旧著里,当时只是觉得涉及到了犯禁的枪枝弹药,公安部门又有了明文禁令,而且我尚不知葛优是如何处理那把枪的,所以有意隐去没说。现在已成旧事,一段我们经历过的趣闻轶事,不妨写来权当对往事的追忆,那一段日子是美好的。

是的,那时我每天都会下日记,我没有想到若干年后它竟然会成为一种消逝的电影精神的活化石,一个电影时代的样本。今天之电影创作不可能再像过去那般将主创人员召集在一起,封闭式地没日没夜地讨论剧本的修改以及拍摄方案了,在一个以金钱为价值评判的时代,时间即金钱,那种没完没了的讨论是要付出时间成本的,这一成本当然是以金钱来计算,它变得太昂贵了。现在大家凑在一起更多的是为了“练活儿”,而非像过去那般是为了实现心中的一个艺术理想,是为了让影像呈现人的命运与一种民族的生存境况。

今日之电影已然被票房所绑架,娱乐致死是当下的电影精神,或曰时尚,艺术中所应蕴含的人生价值与精神立场亦开始变得面目全非,似乎只要票房上获得成功便能取代一切精神价值,而我们的观众亦更乐意在电影院里享受一种快乐而非对自己生存境遇的思考与审视。我不能说这是一种迷失,我只能说这类电影的存在从来就有它的正当性与合理性,我只想追问,除此之外我们是否还需要类似《活着》这样的电影?只是纯粹地表达我们一代人的思考与追求,表达对一个民族在命运的颠沛流离中所呈现出的人性光芒?

今天书中提到的人物基本上仍在从事着电影这个行业,而且许多人已然功成名就,璀璨的光环时常萦绕着他们,而我平时倦于与人过多交往,所以与大家难得一见,除了艺谋。

我不知道当年的那些《活着》的人现在究竟怎么样了,那些被光环环绕着的并非是生活中真实的他们,那仅仅只是一个表面的光彩符号,我只想知道真实的他们。有时我会想,当夜深人静时,他们是否还会忆起我们曾经共同经历过的当年?

(附言:这是我的一部长篇记实文学《活着-张艺谋》一书的后记,以此记念那个可以永远消失的电影时代)

爱华网

爱华网