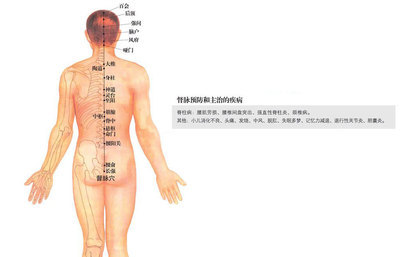

1.循行

[原文]

(1)《灵枢·营气》:足厥阴……上循喉咙,入颃颡之窍,究于畜门;其支别者,上额,循巅,下项中,循脊,入骶,是督脉也。

(2)《灵枢·本输》:颈中央之脉,督脉也,名曰风府。

(3)《素问·骨空论》:督脉者,起于少腹,以下骨中央,女子入系廷孔一一其孔,溺孔之端也。其络循阴器,合间,绕纂后,别绕臀,至少阴,与巨阳中络者合。少阴上股内后廉,贯脊属肾。与太阳起于目内络,上额交巅上,入络脑,还出别下项,循肩膊内,侠脊抵腰中”,入循膂络肾。其男子循茎下至纂,与女子等。其少腹直上者,贯脐中央,上贯心,入喉,上颐,环唇,上系两目之下中央。

(4)《难经· 二十八难》:督脉者,起于下极之俞,并于脊里,上致风府,入属于脑。

[注释 ]

1. 畜门:鼻后孔。

2. 廷孔:指尿道口。

3. 纂:指肛门。

4. 下极之俞:指长强穴。

[语译]

(1)足厥阴肝经……上行沿着喉咙进入喉头鼻咽部,到达鼻后孔;另一支上向额部(神庭),沿头顶正中(百会),下向后项中(凤府),沿着脊柱(大椎)进入骶部(长强),这就是督脉。

(2)颈中央的脉是督脉,其穴名风府。

(3)督脉起源于小腹部,下向骨盆的中央,在女子,入内联系

阴部的“廷孔”——当尿道口外端。由此分出络脉,分布于阴部,会合于肛门之间(会阴),绕向肛门之后,分支别行绕臀部到足少阴(长强),与足太阳经的分支相合(会阳)。足少阴经从股内后缘上行,贯通脊柱(长强),而连属肾脏。督脉又与足太阳经起于目内毗(睛明),上行至额,交会于巅顶(百会),入络于脑;又退出下项,循行肩胛内侧,挟脊柱(风门),抵达腰中,入循脊里,络于肾脏(肾俞)。在男子,则沿阴茎下至肛门,与女子相仿。督脉另一支从小腹直上(同任脉),穿过肚脐中央,向上通过心脏,入于喉咙,上至下颌部环绕唇口,向上联络两目之下的中央(承泣)。

(4)督脉,起始于躯干最下部的长强穴,并行脊柱里面,上行到风府穴,进入脑部(上至巅顶,沿额下行到鼻柱)。

[参考]《奇经八脉考》

其脉起于肾下胞中,至于少腹,乃下行于腰横骨围之中央,系溺孔之端。男子循茎下至篡,女子络阴器,合篡间,具绕篡后屏翳,别绕臀,至少阴与太阳中络者合少阴上股内廉,由会阳贯脊,会于长强穴。在骶骨端与少阴会,并脊里上行,历腰俞、阳关、命门、悬枢、脊中、中枢、筋缩、至阳、灵台、神道、身柱、陶道、大椎,与手足三阳会合;上哑门,会阳维;入系舌本,上至风府,会足太阳阳维,同入脑中,循脑户、强间、后顶,上巅,历百会、前顶、囱会、上星,至神庭,为足太阳督脉之会;循额中,至鼻柱,经素髎、水沟,会手足阳明,至兑端,入龈交,与任脉足阳明交会而终。凡三十一穴。(按:三十一穴,督脉本经实只二十八穴。屏翳是会阴别名,是交会穴。会阳后来属足太阳,是双穴;另应补入交会穴风门,属双穴。)

据以上有关记载,督脉的路线,以行于脑脊正中者为主干,旁行者为分支。脉气起于小腹内(肾下、胞中),与冲脉、任脉同源,出于会阴部。督脉从尾骶沿脊内上行,到项后风府穴进入脑内,联络脑,其外从头顶正中经前额到鼻柱下端,至龈交穴止。这一主干,在营气运行时从上而下,即由足厥阴肝经分支上头顶接通督脉,沿脑脊下行,后接任脉。

督脉旁支,上部与足太阳膀眯经同行,从目内毗上行,交巅顶,络脑,下项,挟脊,于腰中络肾;下部与足少阴肾经同行,以肛门后尾骶部贯脊属肾。

督脉在阴部散络阴器或阴茎,下合于肛门,在肛门后尾骶部与足太阳、足少阴会合。

前行者与任脉相同,从少腹直上,贯心,入喉,上颐,环唇,上系两目之下。

其络脉,从长强挟脊上项,散布头上,背部分支走向足太阳。——可知督脉与足太阳关系最为密切,即一在正中,一在两旁,同联系肾与脑。其次为与足少阴和任脉相联系,一主后,一主前,同与阴部、胞宫、肾、心相关联。

从督脉的循行分布部位认识其功能,首先是“总督诸阳”,或称为“阳脉之海”和“阳脉之都纲”。诸阳经通过阳维会合于督脉,在督脉上有受各阳经所会的穴,又有会于足太阳经的穴,均说明这种关系。其次是沟通阴阳、总摄诸经,或称“督领经脉之海”。督脉旁通足太阳、足少阴,与冲、任同起于胞中,并前通任脉,即说明这种关系。对此,滑伯仁曾说:“夫人身之有任、督,犹天地之有子、午,可以分,可以合。分之以见阴阳之不离,合之以见浑沦之无间,一而二,二而一者也”。督脉作为“阳脉之海”和“督领经脉之海”以见其功能之大,从“四海”的划分又归属于“脑为髓海”。

1. 病候

[原文]

(1)《灵枢·海论》:髓海不足,则脑转耳鸣、胫痠、眩冒,目无所见,懈怠,安卧。

(2)《灵枢·经脉》:实则脊强,虚则头重,高摇之(络脉病)。

(3)《素问·骨空论》:督脉为病,脊强反折(《难经》作“督之为病,脊强而厥”)。

(4)《素问·风论》:风气循风府而上,则为头风,风入系头,则为目风、眼寒。

(5)《脉经》:腰脊强痛,不得俯仰,大人癫疾,小人风痫疾。

据以上记载,督脉的病候,主要是关于头脑、五官、脊髓及四肢的见症,如头风、头痛、项强、头重、脑转、耳鸣、眩晕、眼花、嗜睡、癫狂、痫疾、腰脊强痛、俯仰不利、肢体痠软,后人所载还有手足拘挛、震颤、抽蓄、麻木及中风不语等。

(二)督之大络

[循行《灵枢·经脉》篇原文]

《灵枢·经脉》:督脉之别,名曰长强,挟膂上项,散头上,下当肩胛左右,别走太阳,入贯膂。实则脊强,虚则头重。……取之所别也。(见督脉络脉图)

[语译]

督脉别络,名长强,挟脊旁上项,散布头上;下当肩胛左右,分别走向足太阳经,深入贯膂。实证,见脊强反折;虚证,见头重,震掉。取用其络穴。

(三)督脉腧穴

本经首穴为长强,末穴为龈交,一名一穴,共28穴。

本经腧穴主治情志病、热病、腰骶、背项、头部病证及相应的内脏疾病。急救常用水沟、素髎、百会;治疗癫痫、癫狂常用长强、神道、哑门、风府、百会、神廷;热病常用大椎、陶道、身柱;痔疾、便血常用长强、腰腧;脱肛常用百会、长强;腰脊、尾骶疼痛常用长强、腰腧、腰阳关、命门等;头痛常用风府、百会、前顶、上星等。

腰骶部:长强、腰腧、腰阳关、命门、悬枢,共同治疗腰骶部及经脉循行所过之处的疾患。

1. 长强 changqiang (du 1)

[出处]《灵枢·经脉》。

[释名]为督脉之络,夹脊,上顶,散头上,其分布“长”而作用“强”,故名。

[类属](1)少阴所结(《甲乙》);(2)督脉络穴(《灵枢·经脉》)。

[定位]在尾骨端下,当尾骨端与肛门连线的中点处。

[取穴]跪伏或胸膝位,按取尾骨下端与肛门之间的凹陷处取穴。

[主治]

1.消化系统病症:泄泻,痢疾,便秘,呕血。

2.泌尿系统病症:癃淋,小便难,阴部湿痒。

3.生殖系统病症:遗精,阳瘘,妇女外阴瘙痒。

4.神志病症:癫狂痫,惊风,

爱华网

爱华网