顾颉刚(1893年-1980年),汉族,原名诵坤,字铭坚。笔名有余毅、铭坚等。江苏苏州人。著名的中国现代史学家、民间文艺学家。1913年考入北大预科,1920年毕业于北京大学本科哲学门,留北大图书馆任助教做编目工作。在工作期间,草拟出《重编中文书目的办法》,提出了拆散丛书编“书名目录”、进而提出“学派书目”和“分类目录”的见解,并建议编“待访书目”,这些建议对改进图书馆工作起了一定的作用。后历任厦门大学、中山大学、燕京大学、北京大学、云南大学、中央大学等校教授,中山大学历史语言研究所主任,中央研究院院士。新中国成立后,任复旦大学教授,中国科学院历史研究所研究员,中国民间文艺研究会副主席,全国政协委员,民主促进会中央委员等职。顾颉刚教授是中国历史地理学和民俗学的开创者、古史辨学派的创建人,是国内外享有盛誉的史学大师。主要论著有《古史辨》、《崔东壁遗书》、《当代中国史学》、《汉代学术史略》等。[1]

2生平经历

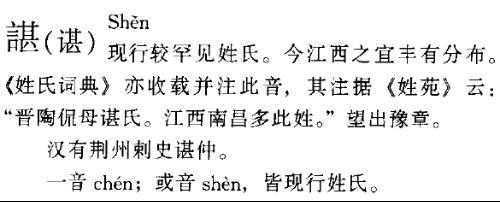

顾颉刚先生像1893年5月8日,顾颉刚出生于江苏省苏州市一个读书世家,1897年入私塾读《四书》。祖父、祖母和家仆都极能讲故事,顾颉刚从小就听了许多神话传说故事。1906年入当地一所公立高等小学。

1908年转苏州第一中学堂,1912年秋,入上海神州大学,醉心于文学。

1913年,入北京大学预科,沉迷于戏剧,发现一个故事会因时、因地、因人而流迁变化。

1915年顾颉刚因病回家,完成《清代著述考》二十册,对清代学术有较深领会。

1916年转北大本科,读哲学。1918年北大教授刘半农等人发起征集歌谣运动,征集各地民歌,并按日在《北大日刊》上发表一二首。此事引起顾颉刚的兴趣,时值夫人病逝,他回家闲居,心情郁闷,无法着手古史研究,于是便搜集起歌谣来。先在家中搜集,逐渐向邻居亲友搜集,一二年间竟搜到歌谣数百首,并其他方言、谜语、谚语、唱本、风俗、宗教等资料若干。

顾颉刚先生像1919年5月,顾颉刚续弦,他写了一篇《一个“全金六礼”的总礼单》的民俗文章。至此他开始考虑民俗学、民间文艺的一些问题,发现歌谣也和小说戏剧的故事一样,会随时随地变化。

1920年,顾颉刚在北大毕业,留校任助教,计划长期编纂一部《中国书籍目录》,约二三百卷。冬,开始点校《古今俗书考》,同时,将自己收集的歌谣,对方言加注后陆续发表在《北京晨报》上,颇获学界好评。

1921年,顾颉刚改任北大研究所国学门助教,任《国学季刊》编委,编点《辨伪丛刊》。同时常与胡适、钱玄同等人书信来往,讨论古史、伪书、伪事等问题,着手撰写“古史辨”论文。

1922年,顾颉刚为商务部书馆编纂中学历史教科书,拟将《诗》、《书》等古籍中的上古史传说整理出来,初孕“古史是层累地造成”的学说,认为古代的史实记载多由神话转化而成。层累地造成的“中国古史”说概括起来主要有三点: 第一,“时代愈后,传说中的古史期愈长”;第二,“时代愈后,传说中的中心人物愈放大”;第三,“我们在这上,即不能知道某一件事的真确的状况,至少可以知道某一件事在传说中的最早的状况。”

1923年底,顾颉刚离开商务印书馆、回北大研究所,担任《歌谣》周刊编辑,专心从事民俗学、民间文艺研究,成为《歌谣》周刊的主要撰稿人。曾先后发表《郑樵对于诗词与故事的见解》、《东岳庙的七十二句》、《两个出殡的导子帐》、《各种方言标音实例(苏州音)》等文章。

顾颉刚先生像1924年,《吴歌甲集》在《歌谣》周刊连载,反响很大。同年底发表的《孟姜女故事的转变》一文,惊动了中外学术界,一时应者蜂起,提供资料、书信讨论纷至沓来。

1925年4月,顾颉刚等人到北京西效妙峰山进行社会民俗调查,后发表《妙峰山的香气》等文章。“五卅”惨案后,顾颉刚为《京极》主编《救国特刊》。9月,撰《孟姜女故事研究的第二次开头》。

1926年初,《吴歌甲集》由北京大学歌谣研究室出版。4月《古史辨》第一册出版,受到各界瞩目,使顾颉刚成为史学界的核心人物。在所撰长序中,顾颉刚备述自己治学因缘,治学甘苦及治学方向。5月发表《孟姜女故事之历史系统》,6月撰成《苏州的歌谣》。秋天,赴厦门大学任国学院研究教授。年底,游泉州考察风俗,撰成《泉州的土地神》。

1927年初,发表《孟姜女故事研究》,比之以前,对孟姜女故事的见解更加成熟,体系更加完整,使顾颉刚的孟姜女故事研究在学术界的地位更加巩固了。4月,赴广州中山大学,后担任学校历史系教授兼主任、图书馆中文部主任,代理语言历史研究所主任,主编《中山大学语言历史研究所周刊》等。

顾颉刚书法立轴1928年3月,顾颉刚赴岭南大学演讲《圣贤文化与民众文化》,阐述民俗研究的意义和目标。同时,顾颉刚任中山大学《语言历史学丛书》的总编辑,负责历史学和民俗学两类丛书的编纂。在中大期间,顾颉刚还先后为刘万章《广州儿歌甲集》,周振鹤《苏州风俗》、钱南扬《谜史》、谢云声《闽歌甲集》、陈元柱《台山歌谣集》、魏应麟《福州歌谣集》、吴藻汀《泉州民间传说》、姚逸之《湖南唱本提要》等书作序,发表《天后》及《东莞城隍庙图》等文章。

1929年5月,顾颉刚到北京,任燕京大学国学研究所研究员兼历史系教授,又兼在北大上课,主编《燕京学报》。自到燕大后,顾颉刚专心于古史研究,决定对旧系统的古史作出清理,先后撰写了大批论文,如《周易卦爻辞中的故事》、《论易系辞传中现象制器的故事》、《五德终始说下的政治和历史》、《洪水之传说及治水之传说》等。治史过程中,顾颉刚曾以很大的精力研究《尚书》,发现其中《禹贡》等部分牵涉问题很多,必须进行全面的历史地理研究,才能搞清有关问题。这样,顾颉刚于1933年在北大和燕大开设了“中国古代地理沿革史”课。

1934年初与谭其骧等人筹备组织禹贡学会,创办《禹贡》半月刊,制定“禹贡学会研究边疆计划书”,为挽救民族危亡致力于边疆和民族历史与现状的研究。《禹贡》刊物成为当时中国历史地理、边疆和民族史研究的总汇,培养了一代历史地理学人才,并创立了中国的历史地理这门学科。

1935年初,顾颉刚曾担任北平研究院史学研究会历史组主任,主编《史学集刊》;7月,调查河北省古迹,编纂《北平志》。

1936年5月,当选为禹贡学会理事,秋,任燕京大学历史系主任,主编《大众知识》。

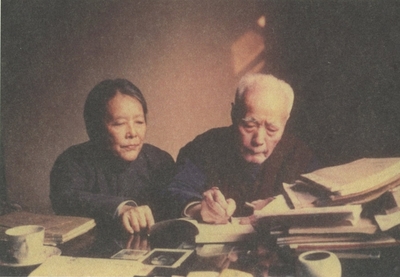

顾颉刚与他的祖母从1929年顾颉刚到燕京大学至抗战前夕,他曾做过民间文艺研究,1931年与吴立模合作写成《苏州唱本叙录》。

1933年参加燕京大学教职员学生抗日会,成立“三户书社”(后改为通信读物编刊社)。接着,发表《鸣凤记中的吴歌》、《明俗曲琵琶调》、《王恩任拟歌谣》、《北平说书分类》、《滦州影戏》、《孟姜女故事材料目录》等文章,又点校冯梦龙《山歌》等。

七七事变后,顾颉刚赴西北工作。9月,任甘肃“老百姓社”社长。编印《老百姓》旬刊。

1938年春曾先后赴临洮、渭源、康乐、岷县等地考察。

1938年10月,顾颉刚到昆明,任云南大学文史教授,在《益世报》上辟办《边疆》周刊。

1939秋,顾颉刚到成都,任齐鲁大学国学研究所主任,先后到郫县、双流、新津等地考察。

1940年3月,创办《责善》半月刊,陆续发表《虞幕》、《乘龙》、《丽江禹迹》等《浪口村随笔》中的一些篇章。4月,被聘为教育部史地教育委员会委员。

1941年春,赴重庆主编《文史杂志》。5月,任边疆语文编译委员会副主任委员。8月,任中央中文系和历史系教授兼出版部主任。冬,迁北碚,任中国史地图表编纂社社长、中国史学会常务理事、复旦大学教授等职。

顾颉刚古史论文集1944年秋,受聘齐鲁大学重任国学研究所主任,同时考察大足、合川等地,该年,与娄子匡主编《风物志集刊》。

1945年任交通书局总编辑,1946年主编《文讯》,完成《晋文公》等著作。是年秋,赴西北,任兰州大学教席。

1947年担任大中国图书局总编辑,创办《民众周刊》,完成《当代中国史学》等重要著作。

1948年7月,任兰州大学历史系教授兼主任,兼复旦大学教授。

1949年,上海合众图书馆油印出版了他的《西北考察日记》、《上游集》、《浪口村随笔》等著作。秋,任诚明文学院中国语文系教授兼主任,又兼震旦大学教授。

中华人民共和国成立后,顾颉刚任上海市文管会委员、上海图书馆筹备委员、中国史学会上海分会常务理事。

古史辨1951年任上海学院中文系教授。

1952年任复旦大学教授。

1954年任中国科学院历史研究所第一所研究员,担任《资治通鉴》总校。

1955年,开始标点《史记》。

1956年,加入中国民间文艺研究会。

1957年,发表《息壤考》。

1958年,任中国民间文艺研究会常务理事。

1959年,任全国政协文史资料委员会副主任,发表《禹贡注释》。

1962年发表《尚书大浩今译》。

相关著述

1963年出版《史林杂识初编》,内含《蚩尤》、《颛顼》等篇。

1965年冬,因病到北京香山疗养院疗养(期间口述历史,后由何启君编成《中国史学入门》一书)。

1966年“文化大革命”爆发后,顾颉刚作为“反动学术权威”,戴高帽,受批判,每天到历史所劳动,一直持续到70年代初才得以解脱。

1971年开始,担任“廿四史”和《清史稿》的总校工作,1977年完成,先后由中华书局出版。

1979年,发表《柳毅传说与遗迹》、《嫦娥故事的演变》、《〈庄子〉和〈楚辞〉中昆仑和蓬莱两个神话系统的融合》、《“周公制礼”的传说和〈周官〉一书 的出现》、《〈尚书·甘誓〉校释译论》等论文。该年,担任中国社科院历史所学术委员、中国文联全国委员、中国民研会副主席等职。

1980年12月25日,顾颉刚因病逝世。之后数年内,遗稿《〈禹贡〉中的昆仑》、《酒泉昆仑说的由来及其评论作》、《〈山海经〉中的昆仑区》、《中国影戏略史及其现状》、《〈六月雪〉故事的演变》等陆续得到发表外,顾颉刚尚有数百万字的笔记未曾面世。

3学术贡献

【史学研究】

顾颉刚作为一个史学家,享誉中外学术界,影响深远。顾颉刚的私淑弟子黄现璠曾说:“解放前,日本学者,特别是名牌大学如东京、京都、帝大教授,都看不起中国学者,惟对于顾颉刚先生和陈垣先生,则推崇备至。”

他将史学上的创见运用到民间文学、民俗学领域来,为之贯注新血液,探讨新方法,同样取得了极大成就。他在孟姜女故事和歌谣学、民俗学诸方面的研究,赢得了很高的荣誉。

1924年,顾颉刚在《歌谣》周刊上连载《吴歌甲集》,历时三月,获得学术界好评。《吴歌甲集》于1926年由北大歌谣研究会出版单行本,这是一部科研价值很高的歌谣集子,不但出版的时间较早,而且有比较详尽的注释等,还附有研究文章《写歌杂记》多篇。刘半农写信给他说:“中国民俗学的第一把交椅,给你抢去坐稳了。”

【民俗研究】

在民俗方面,顾颉刚作过很多考察研究。对妙峰山的考察,对土地神的探究以及

对苏州婚丧礼节的论述,都不断有文章发表。在风气未开的当时,影响颇大。其中《妙峰山的香会》对群众朝拜碧霞元君女神的盛况作了考察研究,分析各种人朝拜、祈福的迷信心理和庙主假神戚敛财的实质,发现了人民物质生活水平和祈福心理的关系。这体现了顾颉刚不是为调查而调查,为研究而研究的学术观点。 顾颉刚吴歌研究:1918年,他因病休学在家,因《北大日刊》的影响,开始搜集“怡情适性”的歌谣。他的搜集工作只有八个月,连带搜集了谚语、方言方音,后来发表于《晨报》,得到“研究歌谣专家”称号。他的研究成果首先得到来自文学方面的称赞。胡适说:《吴歌甲集》“是独立的吴语文学的第一部”、“道地的方言文学”、“这部书的出世真可说是给中国文学又开一新纪元了。”他此书突出的成绩在于对歌谣结合吴地的地域文化(特别是民俗)进行阐释;标明歌谣适合的场所、参与者、具体的动作等;不同地域歌谣的变化;特别是它内容详实的附录———阐述了从题目的类型到《诗经》以来的争论。在这种意义上来说 《吴歌甲集》“不只是一个一般性的歌谣资料集,而是具有较高的科学价值的歌谣学著述了。像这样比较完善的民间文学整理本,不要说在解放前,就是在解放后也是不多见的”。

【故事研究】

顾颉刚的孟姜女故事研究,在我国是首次对传说故事进行精细和系统的考证。他对记载于各种古籍和流传于当时口头的有关材料进行分析,对这个故事的产生、传播及变异状况进行系统的考证,意在对孟姜女故事起源的时间、地点和情节变化以及与历史的关系,作出尽可能科学的阐释。其《孟姜女的故事转变》和《孟姜女故事研究》是这方面的代表作,从纵横两方面提出了故事的历史系统和地理系统。特别是后文,更加全面而系统地体现了顾颉刚的见解,他最重视“演变法则”,试图由此来认识故事的源头、发展及变形。显然,他是将其古史学说“层累地造成的古史”的观点运用到这个故事的研究中来的,这使其在这个研究领域里的成就卓然不群。顾颉刚对孟姜女故事研究的结论,一直很有影响,特别是其中对故事历史系统的研究成果,多年来一直成为定论。后来的许多民间文艺研究者,多在上面作些补充与发挥,他的“演变法则”,也成为我们至今还在沿用的研究方法。

当然,顾颉刚的孟姜女故事研究,主要目的是“为研究古史方法举一旁证的例”,是将传说作为研究历史的资料。研究结果表明,从孟姜女故事已看不清杞梁妻的真正历史面目了。既然如此,传说中记载的其他古史现象也便不可信了。这才是顾颉刚研究孟姜女故事的真正目的,文章中贯穿了新疑古派的思想与方法。 在古史研究中,顾颉刚还涉及到许多古神话传说故事,对尧、舜、禹等神话传说均有研究。

顾颉刚为中国民间文艺理论建设作出了很大贡献。他那种对民间文艺作出了很大贡献。他那种对民间文艺作动态考察的眼光(“演变法则”)和对古籍资料搜求鉴别的真知灼见,曾给我国民间文艺研究以巨大影响,他研究中被及到一些神话传说人物、事件等,成为后来一些人的研究课题。除此,单就他在主编杂志、主持学会、宣传民间文艺、提醒带动同人进行民间文艺研究方面作的辛勤努力和所起的倡导性作用而言,其功劳也是异常卓著的。

【与新文化运动】

1918年11月19日,新潮社成立,顾颉刚被列为首批社员。今查《新潮》杂志,署名“顾诚吾”(顾颉刚笔名)的诗文,计有《对于旧家庭的感想》、《悼亡妻》、《杂诗两种》、《山中》以及两通与傅斯年的通信,另有一篇1919年1月应约为《新潮》“思想问题专号”所撰的《中国近来学术思想界的变迁观》(专号未出,直到1984年才发表)。

新文化运动之前,中国的无政府主义者鼓吹革传统的命,是从破坏家庭开始的,到1919年1月,傅斯年仍沿袭此论,写有控诉家庭之恶的《万恶之源》。顾颉刚的《对于旧家庭的感想》也是有感而发,他由“家”联想到“国”、由“父”想到“君”,由此想到“君学”乃“愚民”之学。其内心充满的是对自主、自由的渴望。但像那个时代多数半新半旧的读书人一样,顾颉刚所受的家庭羁绊也一直未除。

顾颉刚不过,顾颉刚思想的激烈之处一点儿不比傅斯年、罗家伦等学生领袖差。他1918年12月18日致信傅斯年,谈及《新潮》杂志的办刊方针,“处处用《新青年》作反证”。据他说,是担心《新潮》摹仿《新青年》,“做了个附属《新青年》的报,以至徇人忘己,没有自己独立的心思,为陈独秀辈所利用”(此部分内容今不存,现据顾颉刚致叶圣陶信,参见《顾颉刚全集·顾颉刚书信集》卷一,北京:中华书局,2011年,第46页。下引此书,仅注页码)。预备在《新潮》刊登此信的傅斯年明显感到了信中内容的刺眼,故先转送给《新青年》的编者陈独秀、胡适等人审阅,后来刊登时,也删除了相关的内容。这一做法引起了顾颉刚的不满,他在日记中抱怨说:“吾之责《新青年》,乃欲《新潮》杂志之不犯此等弊病,非与《新青年》争口实”。他强调此为致傅斯年个人的信,本是不适于传阅的。但此信值得注意的还不是这些。在信中,顾颉刚还提到“我辈当自知学问未充”。过去我们总觉得“五四”的学生领袖如傅斯年、罗家伦等,他们是在学生的激进行为后,经过反省,才感受到自身学问之不足的,但顾颉刚的话是在“五四”之前。[2]

顾颉刚同意傅斯年办杂志以“造成风气”,建设“理想的社会”,但他出于对学生们的学问基础不自信,特别强调要《新潮》杂志用包容的心态,“舍短取长,交互进益”(第179页)。在另一信中,他还希望有人出面“作一篇什么叫做学问”的文章,因为“中国的‘学’字,涵义太广”(第181页)。他说:“总须随时随处表明我们是研究学问的人,不是全知全能的人;是与大家同居一社会,帮助着他们进步的人,不是聪明独出,看着一班人只配给我蹴骂的。”

当然,顾颉刚的思想也有两面性。与学问志向相投的傅斯年,他谈的是学问根基的重要,与热衷于社会活动的罗家伦,则主要谈改变社会,这后一面,也并非全是迎合。因为直到1919年6月,他似乎都在为学生 运动的风潮和人心的激昂所感染,他为没有直接在场而感到惭愧。

前述对《新青年》和陈独秀的不满,也不说明学生与老师之间有多大矛盾。1919年6月11日,陈独秀被捕后,顾颉刚就十分关心,在致傅斯年和罗家伦的信中,他希望北大出面营救,并且出主意说,可以把陈独秀在狱中的情况公布,以获取社会的同。从顾颉刚的通信中亦可看出,五四时代北京学生的派别之争。火烧赵家楼后,有32名学生被捕。虽然在致狄君武(膺)的信中,顾颉刚说:“《国民杂志》专在民族自决上下工夫,《新潮》杂志专在文化运动上下工夫,二者互相辅助,不出五年必有大效”。但他还是忠告对方:“学生的责任第一步是鼓吹,第二步是行动”。在致挚友叶圣陶的信中,更是称被捕的国民杂志社的成员“逢事起劲,不学无术”。

4婚姻状况

顾颉刚夫妇 因顾家数代单传,长辈们在顾颉刚13岁时就为他订了婚。他虽不满这包办婚姻,但又不敢抗拒。1911年1月27日,顾颉刚与同城的吴征兰女士结婚了,那时他尚不满18周岁。而新娘则大他4岁,是个纯粹旧式女子,两人本无感情基础,更无共同语言。但顾颉刚感其柔弱无辜,既然木已成舟,则“男女之情舍吾妇外,不应有第二人耳”,婚后他刻意培养夫妻感情,甚至还教她认字,写自己的名字。在1918年8月初撒手人间,生有两女。

顾颉刚在多次向谭慕愚(后改名谭惕吾)求婚被拒后,于1943年10月13日,接受友人萧一山、罗根泽的介绍,开始和张静秋女士交游。张静秋,江苏铜山人,1933年自北平师范大学外语系毕业,她笃信教育救国,一心在工作上,因此年届三十五岁尚未结婚。1944年4月4日,顾颉刚与张静秋订婚,同年7月1日在北碚结婚。因考虑当时公务人员生活太苦,不举行婚礼,不发请帖,亦不印谢柬,只招待一些极熟的朋友,在蓉香饭店请了客。

5相关著作

藏书

顾颉刚 1920年毕业于北京大学。后任厦门大学、中山大学教授,兼中山大学图书馆中文部主任。此间,写有《国立广州中山大学购求中国图书计划书》,在江浙一带购求古籍。1929年任燕京大学国学研究所研究员兼历史系教授,曾主编《燕京学报》、《禹贡》、《文史》等杂志。1949年以后任中国科学院历史研究所研究员、全国政协委员、全国人大代表。 私人藏书颇丰,共计46 000余册,其中线装书约6 000部,平装书约2 600种。曾有书楼名为“纯熙堂书库”、“芬陀利室”。抗战期间,为避战火,先后将其藏书一部分存放在燕京大学临湖轩,托付给顾廷龙先生托管,另一部分留在禹贡学会,均有较大损失,自称“寒舍亦且亡三万册”。抗战胜利后,赠给上海合众图书馆860种,上海合众图书馆为其编撰有《顾颉刚先生所捐书目录》;其藏书大多为古史考辨、历史地理、文字金石之书、地方志书。藏书印有“劫余”、“劫后”、“先祖廉军公收藏书籍颉刚记”、“先父子虬公收藏书籍颉刚记”、“吴县顾氏纯熙堂书库”等。后全部捐献给中国社会科学院文献信息中心。该中心组建有“顾颉刚文库”。顾洪先生撰写有《顾颉刚藏书记》。

著作

顾颉刚一生著述颇丰,除所编《古史辨》之外,重要的尚有《汉代学术史略》、《秦汉的方士与儒生》、《尚书通检》、《中国疆域沿革史》、《史林杂识》、《中国上古史讲义》等等。

研究

顾颉刚先生学述 刘起釪 中华书局 1986年5月出版。

顾颉刚先生著述年谱 郑树良中国友谊出版公司1987年4月出版。

纪念顾颉刚学术论文集 巴蜀书社 1990年4月。

顾颉刚年谱 顾潮中国社会科学出版社1993年3月。

顾颉刚评传 顾潮、顾洪百花洲文艺出版社1995年11月。

顾颉刚学术思想评传 刘俐娜北京图书馆出版社1999年9月。

古史辨学说评论讨论集 陈其泰、张京华京华出版社 2001年2月。

顾颉刚和他的弟子们(增订本)王学典主撰 中华书局2011年1月出版

港台研究书目:

顾颉刚与中国新史学——民族主义与取代中国传统方案的探索

(美)施耐德著(1971年)梅寅生译 台北华世出版社 1984年1月。

《古史辨》——中国一次科学论战的结果 (德)吴素乐

顾颉刚最后三十年 (德)吴素乐

顾颉刚与中国古代历史的考证 (德)吴素乐

古史辨运动的兴起——一个思想史的分析王泛森台北允晨文化实业公司 1987年。

疑古思想与现代中国史学的发展彭明辉台湾商务印书馆 1991年9月。

据刘俐娜《顾颉刚学术思想评传》增补

6其他信息

学人弟子

王钟翰

童书业

杨向奎

杨宽

刘起釪

顾灏

顾潮

顾洪

刘俐娜

谭其骧

史念海

侯仁之

王树民

李学勤

至交好友

作为古史辨派创始人和国学大师,顾颉刚一生与同时代许多名人学者过从甚密,有的关系非同一般,其中与鲁迅的关系十分复杂。顾颉刚与鲁迅之间真正的冲突发生在厦大共事期间,在此之前,两人虽同在北京,并没有多少直接的接触,如果说两人之间有什么联系,顾颉刚至多是因为鲁迅与胡适、陈源的论战,间接受到一些波及。

两人真正接触,是在一九二六年应聘厦门大学,成为同事之后。二人成为厦大同事之后,各种因素凑合到一起,冲突也就在所难免,最后竟发展到分道扬镳甚至势同水火的地步,这不仅是顾颉刚没有想到的,大约也是鲁迅始料未及的。顾颉刚后来在自传中感慨地说:“我一生中第一次碰到的大钉子是鲁迅对我过不去。”虽是一家之言,却足见此事对他影响之深。[3]

先生在1927年—1929年任国立中山大学历史系教授兼主任、图书馆中文部主任、主编《中山大学语言历史学研究所周刊》时,与时任国立中山大学历史学教授兼主任、中山大学语言历史学研究所近代史料征集整理委员会主任的陈功甫先生有过交往,详见《顾颉刚日程》第2卷45页、122页、266页。

名人故居

在离悬桥巷东头不远处,有一座平桥架在巷南侧河上,这座桥过去是木板桥,故而桥名就叫作板桥,也叫顾家桥,20世纪70年代改为水泥桥,长不足7米,宽仅3米,过桥就是现在称作顾家花园的小巷了。

顾家花园这条小巷依旧保持着老苏州的简雅样式,粉墙黛瓦,居民住宅小门小户,东侧一溜不高的围墙,圈起一群建筑,这就是原来顾家宝树园的范围了。

宝树园原貌已经无法寻觅,顾宅老屋现存东西两路。东路的第五进屋宇是顾颉刚先生的父亲在1931年重新翻建的,墙上嵌有“苏州市文物保护单位顾颉刚故居”的标志牌。 顾颉刚故居因为是老宅的一小部分,进入朝东的普通木板门后需左转折向堂前。这进屋子坐北朝南,为三正两后厢带一辅落的格局,正面看是平行四开间,正屋中间为客厅,两侧的厢房伸向后天井,因此屋前的天井就显得特别宽敞豁亮。

天井前,原先与前面的第四进有库门相通,现已砌断封闭,门上的砖雕门楼还依稀可辨。门楣上刻有“子翼孙谋”四个大字,出自《左传》“子翼孙谋,子桑有焉”之句,由著名戏剧家、书法家周贻白书写。石板天井已改为水泥地,西侧挨墙是一条半廊,东侧贯通南北各进的备弄也早已封闭,因而现存故居就成为一个单独的院落。正屋坐北朝南,为硬山平房,屋前有檐廊,正中客堂开落地长窗。堂屋内方砖铺地,后方六扇屏门居中。虽然还保持苏州旧宅传统式样,但屋内已采用新式装饰,特别是顶上的泥墁吊顶,显示出西式手法,房门也是西式。遥想当年,堂屋里高士云集、激扬文字的情景,令人不胜感慨。客堂两旁有木隔障分隔,前方东西两侧分别有门通向内室,是顾颉刚先生后代的居室。屏门后有一小通道,又有一处小天井,通往后进,现已封闭,天井两旁是厢房,与前面的内室有门相通。 东落第五进东侧的一落辅房和主房紧密相接,在高度和构造上都和主房一样,原来是顾颉刚先生的书房,和正房的一房一厢一样,也可分成前后两间。因为曾经被单位借用,铺地已不是原样。墙上陈迹斑驳的壁橱给人们留下不同凡响的历史记忆,一代大师曾经在这里埋首治学,除编辑刊物、准备授课教案外,还完成了《晋文公》、《当代中国史学》等重要著作。这间屋子虽然空空荡荡,置身在此,还能感受到大师道德文章的感染力,浮想联翩。

在顾氏老宅的第三进,还有一座宽阔的三间大厅。它的开间达8.5米,进深有七檩7.5米,圆梁扁作,屋面平缓,檐口较低,有明式建筑遗风,很有可能是顾秉忠的“安时堂”的遗构。西路的两进房屋和其他附房,也早已散为他人的居所了。但老宅遗存的这些明清古建筑都属于顾颉刚故居范围。

斯人已去,书香依旧。1993年是顾颉刚先生100周年的诞辰,全国学术界人士云集苏州,举行顾颉刚先生学术研讨会。胡绳、费孝通、雷浩琼、钱伟长等文化名人都从北京赶来苏州参加。与会代表怀着景仰的心情,前往先生故居瞻仰,并隆重悬挂“顾颉刚故居”纪念匾牌。

爱华网

爱华网