五代是后梁、后唐、后晋、后汉、后周。除后梁一个短暂时期以及后唐都洛阳外,后梁大部分时期和其他三代都以开封为首都。五代为期五十四年,有八姓称帝(后梁、后晋、后汉各一姓,后唐三姓,后周二姓),共十四君。后梁和后周的君主是汉族人,后唐、后晋、后汉的君主是沙陀族人。他们都建国于华北地区,疆土则后梁最小,后唐最大。

十国是前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(荆南)和北汉。北汉建国于今山西境内,其余九国都在南方。十国与五代并存,但各国存在时间长短不一,如吴越、割据于唐亡以前,直到五代结束后才为北宋所灭,疆土则南平最小,南唐最大。

五代的开国之君,都是前朝的方镇,靠军事割据发展起来的,故这一时期的历史特点是战争频仍,政权屡有更迭。在五个朝代中,后梁维持的时间最长,也只有十七年,其次后唐十四年,后晋十一年,而后汉仅仅四年,后周九年,都不足十年。其实,即使在一朝之内,其权位之争亦超乎寻常。如后梁太祖朱温登上皇位才五年,就被其次子朱友硅所杀。而朱友硅上台不久,又被其弟朱友贞所杀。再如后唐明宗李嗣源的儿子秦王李从荣,亦曾以兵夺权,未能成功,反丢了性命。明宗去世之后,其弟五子李从厚继位,仅只一年,其位即被明宗的养子李从珂所夺。频频的兵戎相见,给百姓带来了极大痛苦和灾难。

后唐末年,石敬瑭将燕云十六州献给北方的契丹,对中原北部边防造成极大的威胁。契丹则不断发展壮大,逐步形成了一股强大的政治力量和军事集团,为以后宋、辽、金对峙形成中国历史上第二个南北朝,埋下了深深的祸根。

广顺元年(951年)郭威建立后周以后,华北地区混乱残破的局面开始出现的转机。他执政以后,虚心纳谏,任用贤能,减轻赋敛,发展农业。后周世宗柴荣即位后,继续推进政治、经济和军事方面的改革。显德二年,后周世宗出兵后蜀,取秦、凤、阶等四州。次年发兵南唐,经三年苦战,得淮南、江北十四州六十县。后又乘辽国内部纷争之机,率军北伐,攻取瀛、莫、易三州十七县。这一系列战争为以后北宋实现南北统一奠定了基础。

相对于五代来说,十国的情况则要好得多。在这十国之中,除刘崇的北汉在北方(约今山西、陕西和河北的一部分)外,其它诸国皆在中国的南方,它们少受中原干戈的影响,政局相对稳定,政权维持的时间也远比五代为长,如最短的前蜀亦有三十四年,是后梁的一倍,而最长的吴越,竟达八十五年之久。这对中国南方的开发起了至关重要的作用。例如吴越,就曾于公元910年修筑了捍海塘,保障了农业生产的发展,使吴越走上了富裕之路。由于北方战争频仍,不少中原人士移徙南方以避祸乱,他们带来了北方的生产技术和科学文化,对南方的发展起了积极的作用。

五代在中国文化史上是一个重要时期。从出版史角度看,后唐长兴三年(932)至后周广顺三年(953)刻成的九经,是中国第一部监本九经,宋人称其为“旧监本”或“古京本”,是中国后世一切监本九经的祖本。这部九经,历时近二十年,中经后唐、后汉、后周三朝更替,终于得以完成。这实在是个奇迹,它反映了传统文化在中华民族中具有高度的凝聚力。另外,孟蜀的母昭裔,不仅刊刻了《昭明文选》、《初学记》、《白氏六帖》诸书,而且还于广政十四年(951),经营了“广政石经”的刊刻。这个石经和以前的石经有一重要不同,那就是,它是连同注文一起刊刻的。宋八洪迈评价其“犹有正(贞)观遗风”。此外,后晋的刘昫等,还撰成了《唐书》二百卷,这就是“二十四史”中的《旧唐书》。吴越的罗隐,是这一时期较有名的文学家,著有《罗隐甲乙集》,收其诗作,今已不传。今可见者,有《四库全书》所收《罗昭谏集》八卷。西蜀的韦庄、欧阳炯,南唐的冯延巳、中主李景、后主李煜,都擅长写词,均有不少名作传世,开宋词鼎盛之先河。南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》,是留传至今的绘画珍品,在中国绘画史上具有重要价值。

五代十国的分裂

五代的历史,使中国的分裂走向了终点五代十国的分裂是唐末至北宋初年群雄割据的一种局面。唐朝政府在黄巢农民大起义中,被打得七零八落,名存实亡。农民军虽然失败了,唐朝统治也随之垮台了。

907年,朱温废掉唐哀帝,自立为皇帝,建立了后梁政权,中国历史进入五代十国时期。

“五代”是指中国北方先后出现的五个封建王朝:后梁(907一923年)、后唐(923—936年)、后晋(936—946年)、后汉(947—950年)、后周(951—960年)。据记载,这53年中,更换了14个皇帝。他们都建国于华北地区,疆土则后梁最小,后唐最大。“十国”是指当时割地分据的十个独立政权:吴(902—937年)、南唐(937—975年)、吴越(902—978年)、楚(927—951年)、闽(909—945年)、南平(924—963年)、前蜀(907—925年)、后蜀(934—965年)、南汉(917—971年)、北汉(951—979年)。前9个政权建立在长江以南;后一个政权建立在山西境内。十国与五代并存,但各国存在的时间长短不一,如吴越,割据于唐亡以前,直到五代结束时才为北宋所灭。疆土则南平最小,南唐最大。

此外,还有先已存在于东北地区的渤海国,新兴于北方的契丹(辽),西南边境的南诏(后称大理)、吐蕃、高昌等等,也同时并立,互相攻伐。五代十国政权频繁更迭的局面,是唐朝后期方镇割据的进一步发展。比如最早夺取唐朝皇位的朱温,就是唐朝方镇的藩帅。朱温,又名朱全忠,早年参加黄巢起义军,后来叛变投降,被唐朝封为河中行营副招讨使。由于他镇压农民军十分卖力,又进封宣武节度使,成为关东最强的方镇。907年,朱温在开封定都,当了后梁皇帝,改名朱晃,这就是后梁太祖。后来他被其子朱友球所杀。

朱友球杀死朱晃后,自己又被其弟朱友贞所杀。朱友贞就是后梁末帝。他在位期间跟唐朝河东节度使李克用的儿子李存勖为争夺地盘,进行了激烈的战斗。923年,李存勖灭掉了后梁政权,建立了后唐,都城设在洛阳。后唐李存勖是血战20年而得天下的。他上台后,大兴土木,拼命地搜刮老百姓,很快把社会搞得一团糟。老百姓活不下去了,替他打仗的士兵也吃不上穿不上。饥饿威胁着人们,出现卖子女、卖老婆的悲惨景象。这时候,魏州发生了兵变。李存勖派李嗣源带兵去镇压。没想到,李嗣源反与魏州士兵联合,推翻了李存勖,自己进洛阳当了皇帝。李嗣源是李克用的“养子”,历史上称他为后唐明宗。明宗李嗣源的女婿叫石敬瑭,是一个野心家。他趁着后唐混乱的时候,于936年请契丹统治者帮助,从太原起兵进攻洛阳,灭了后唐,建立后晋。946年,契丹进入开封,烧杀掠抢,被中原人民起来赶跑。后晋随之灭亡。这时,太原节度使刘知远称帝,建立后汉政权,带兵进入开封,成为中原的统治者。

后汉朝廷内部争夺权利的斗争十分激烈。950年,邺都留守郭威带兵攻入开封,灭了后汉,建立后周政权。从后梁到后周,几十年的军阀混战,给广大农民带来极大灾难。他们强迫农民当兵,为其争权夺利卖命。农民不愿当兵,纷纷从军队逃出来,军阀便在士兵脸上刺字,如逃走的抓回来处死。农民无法生活,四处逃难,使土地荒芜,社会生产力受到严重的摧残。此间,南方十国也处于分立割据之中。唐末,王建据有四川,后又取东川,907年称帝,国号蜀,史称前蜀,建都成都。925年,庄宗派兵攻灭前蜀,934年孟知祥称帝,建元明德,重建蜀国,史称后蜀,仍都于成都,965年为宋所灭。唐末,杨行密占据淮南28州,902年受唐封为吴王,927年其子杨溥称帝,937年徐知诰废吴帝杨溥,自己称帝。国号大齐,改元升元,次年改姓名为李升,改国号唐,史称南唐。

951年南唐出兵灭楚。975年南唐被宋兵所亡。钱镠在唐末占据杭州地区,后吞并浙东,占有两浙10余州之地。907年后梁封他为吴越王,978年吴越亡。王潮、王审知兄弟在唐末占有福建,909年后梁封王审知为闽王。945年闽为南唐所灭。

马殷在唐末占有潭(今湖南长沙)、衡(今湖南衡阳)诸州,后梁开平元年(907年)被封为楚王,951年为南唐所灭。唐朝末年,刘隐据有西至邕州(今广西南宁)、东至潮州(今属广东)的岭南广大地区,917年其弟刘岩称帝,国号越,不久改为汉,史称南汉。971年被宋所灭。907年,后梁大将高季兴驻守江陵。924年,后唐封他为南平王。963年为宋所灭。十国中唯一在北方的是北汉。951年,刘崇在山西太原称帝,史称北汉。979年被宋所灭。

五代十国的分裂导致战争频繁,人民的兵役负担加重。社会经济也遭到严重破坏,赋役剥削苛重,广大人民处在水深火热之中。直到后周时,政治才有所改革,生产也有所恢复。

增强了后周的实力,为后来后周的赵匡胤(即宋太祖)统一全国、结束五代十国的分裂局面奠定了基础。

五代十国时期的宫廷政变

1、 后梁

(1)912年,六月,梁太祖朱晃被其子朱友珪杀死于洛阳宫中。朱友珪即位。

(2)913年,均王朱友贞在汴起兵反朱友珪,禁兵先在洛阳起事,杀朱友珪,大掠都市。均王在汴即位,是为梁末帝。

史料《旧五代史》、《新五代史》、《资治通鉴》

2、 后唐

(1)926年,二月,唐庄宗派李嗣源讨乱军。三月,李嗣源至邺都,变兵拥李嗣源为主。四月,洛阳兵变,唐庄宗被杀。李嗣源入洛阳,即位,改名亶,是为唐明宗。

(2)933年,十一月,唐明宗病重,秦王李从荣反,被杀。唐明宗旋死。十二月,宋王李从厚即位,是为唐闵帝。

(3)934年,唐闵帝与潞王李从珂相猜忌。二月,唐闵帝命李从珂移镇河东,李从珂拒命。三月,诸道兵攻凤翔,兵变,将校士卒拥李从珂为主。四月,李从珂入洛阳。唐闵帝逃至卫州,被杀。

史料《旧五代史》、《新五代史》、《资治通鉴》

3、 后汉

950年,后汉文武不和,苏逢吉与史弘肇势同水火。杨邠总机政,汉隐帝嫌其专恣。十一月,汉隐帝用太后弟李业之谋,杀杨邠、史弘肇、王章。又密令邺都马军都指挥使郭崇威、步军都指挥使曹威杀邺都留守、天雄军节度使郭威。李业等杀郭威家属。郭威举兵南下,汉隐帝率军抵御,将士多降于北军。汉隐帝为乱军所杀。郭威入京,迎立武宁节度使刘赟(后汉高祖刘知远侄)。苏逢吉自杀。十二月,郭威出兵到澶州,“军变”,黄袍加身,还京师。刘赟至宋州,被囚,次年被杀。后汉亡。951年,郭威即位,该国号为周,史称后周。

史料《旧五代史》、《新五代史》、《资治通鉴》

4、 后周

960年,镇、定二州奏辽与北汉兵南下,朝廷命殿前都检点赵匡胤率军抵御。赵匡胤至陈桥驿(今开封东北),发动兵变,还京师,推翻后周,称帝,建立宋朝。

史料:《旧五代史》、《新五代史》、《资治通鉴》、《宋史》

5、 吴

(1)907年,淮南将张颢、徐温杀杨渥之亲信,遂掌军政实权。

(2)908年,张颢杀杨渥,立杨行密次子杨隆演。徐温用严可求计,杀张颢,实权尽归徐温。

(3)937年,徐知诰改名徐诰。十月,徐诰废吴帝杨溥,吴亡。徐诰在金陵即位,国号唐,史称南唐。次年,吴让皇杨溥死,或云被杀。或云被幽禁而死。南唐主复姓李,改名昪。

史料:《旧五代史》、《新五代史》、《资治通鉴》

6、 闽

(1)925年,王延翰称大闽国王。其弟泉州刺史王延均、建州刺史王延禀袭福州,杀王延翰。王延禀推王延均为威武留后。

(2)933年,闽王王延均于是年称帝,改名璘。935年,皇城使李倣杀闽主王璘,立王继鹏,改名王昶。王昶杀李倣,尊道士陈守元为天师,守元之门若市。

(3)939年,闽兵苦于重役,军乱,杀闽主王昶。其叔王延羲立,改名曦。

(4)940年,闽主王曦与弟建州刺史王延政冲突,发兵攻建州。王延政求救于吴越。吴越兵至,延政已胜。吴越兵不肯去,延政复求闽主援助,击退吴越兵。

(5)王延政在建州称帝,国号大殷。

(6)944年,闽将朱文进、连重遇杀闽主王曦,朱文进称闽王。朱文进旋为部将所杀,所部归附王延政。

(7)945年,殷主改国号为闽,仍居建州。南唐增兵入闽。闽废将李仁达在福州奉僧卓岩明为帝,旋杀之,自称威武留后,改名弘义,向南唐称藩。南唐兵入建州,王延政降,闽亡。

史料:《旧五代史》、《新五代史》、《资治通鉴》

7、 吴越

947年,吴越王钱弘佐死,其弟弘倧立。将领胡进思废弘倧,立弘俶。

史料:《旧五代史》、《新五代史》、《资治通鉴》

8、 楚

951年,马希萼荒淫,以军府事委马希崇。马希崇夺马希萼位,降南唐。

史料:《旧五代史》、《新五代史》、《资治通鉴》

9、 南诏、大长和国、大天兴国、大义兴国

(1) 902年,南诏舜化贞为郑买嗣所杀。郑买嗣建大长和国。

(2) 928年,大长和国杨干贞杀其主隆亶,立赵善政,称大天兴国。

(3) 929年,杨干贞废赵善政,建大义兴国。

(4) 937年,白蛮大姓段思平废杨干贞为僧,建立大理国。

史料:《旧五代史》、《新五代史》、《资治通鉴》

10、 南汉

943年,南汉殇帝被其弟刘弘熙谋杀。刘弘熙即位,改名刘晟,是为汉中宗。

史料:《旧五代史》、《新五代史》、《资治通鉴》

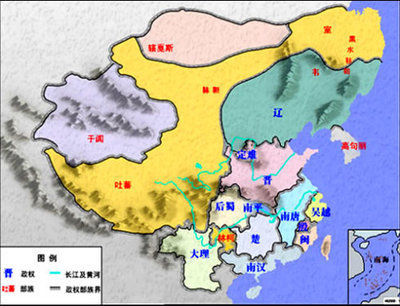

五代十国时期的疆域形势

唐亡于公元907年,历后梁、后唐、后晋、后汉、后周五代,统治黄河流域一带。淮水以南至广东的地区,先后为前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、荆南、楚、南汉所分据,北汉则割据太原;合计而成所谓的“十国”。

8世纪中叶开始称雄于漠北的回纥汗国,对唐朝平定安史之乱和收复两京(长安、洛阳)、河北,出力很大。9世纪初,回纥更盛,大破吐蕃,恢复了北庭、龟兹,西至拔汗那国(今费尔干纳)的交通线,称雄漠北。840年左右,回鹘(788年回纥改称回鹘)在鄂尔浑河流域受到黠戛斯的攻击,被迫分3支西迁,一支南至甘州(今张掖)为中心的河西走廊,史称河西回鹘、甘州回鹘,11世纪初为西夏所并;一支西迁到新疆东部,以高昌(吐鲁番)为中心,西包龟兹,东至敦煌,史称西川回鹘;一支迁至新疆西部和中亚,从10世纪中~12世纪建立了黑汗王朝,都城八拉沙衮(令吉尔吉斯斯坦托克马克东)。

东北方面形势也有新的变化。契丹和奚脱离了唐朝控制后,日益强大。10世纪初契丹阿保机统一各部,建立了强大的契丹帝国,扩大领土,西征回鹘、党项、吐谷浑、阻卜,灭渤海国,其疆土东至于海,西通西域。五代后唐时占有了营、平2州(今大凌河流域和滦河下游)。后晋时割让幽云十六州给契丹,大体上即今北京市、河北和晋北。五代末年中原王朝与契丹以河北白沟河和山西内长城为界。

西面是吐蕃的崛起。吐蕃居住今西藏雅鲁藏布江一带。6世纪末与吐谷浑、苏毗同为青藏高原上三大势力。至7世纪下半叶吐蕃统一了青藏高原,后多次与唐朝争夺安西4镇。8世纪下半叶吐蕃进入极盛时期,除了统一青藏高原外,北有河西走廊、南疆地区、湟水流域,东至陇山,南有尼泊尔,西至中亚,东南有滇西北角和四川盆地的西部山区。9世纪中叶,吐蕃内乱,850年沙州人张义潮将瓜、沙等十一州归唐,861年张义潮又收复凉州(今甘肃武威),吐蕃势力退出陇右。其后吐蕃国势日衰,内部分裂。

西南有南诏的建国。隋唐时代在今云南洱海周围地区以乌蛮为主体和白蛮等族长期融合形成了6个部落,史称“六诏”,诏即王的意思。六诏是:蒙雟(今巍山北)、越析(今宾川)、浪穹(今洱源)、邆赕(今剑川)、施浪(今洱源东)、蒙舍(巍山北)。蒙舍地处六诏最南,又称“南诏”。唐高宗时置姚州都督府(治姚安),加强对西洱河地区的经营。7世纪80年代吐蕃势力伸入洱海地区。唐朝为牵制吐蕃势力,就支持南诏统一六诏,时在唐开元年间。天宝年间南诏叛唐附吐蕃,并东西2爨,又攻取唐代姚州都督府之地,把唐朝势力逐出云南。至9世纪最盛时有今云南全部、四川大渡河以南、黔西及缅甸、老挝部分地区,北与吐蕃接界,902年为郑氏所篡,建长和国。南诏亡。后经赵氏天兴国(928~929)、杨氏义宁国(929~937),至937年政权落入段氏(白族)手中,建立了大理国。

自汉至五代千余年一直是中原王朝的直属版图的越南北方地区于10世纪中叶脱离了中原王朝而独立。直至明初曾一度于其地置交趾布政司,前后仅20年。

五代兵制

中国唐朝灭亡后的50多年间,继唐末藩镇之乱,封 建割据转趋严重,朝代更迭频繁,中原地区先后建立了后 梁、后唐、后晋、后汉和后周五代,同时南方和其他地 区还有分别割据一方的很多政权,主要有吴、南唐、吴 越、楚、闽、南汉、前蜀、后蜀、荆南、北汉十国,史 称五代十国。在这一时期,“兵骄则逐帅,帅强则叛上” (《新唐书·兵志》),军事制度混乱。

五代各朝帝王都是军将,靠亲军夺取政权,因而极 其注重加强军事领导机构,掌握军队。后唐设“判六军 诸卫事”,后晋设“侍卫马步军都指挥使”,后周又增 设“殿前都点检”。五代后期,枢密使也开始主管军政。 军队出征,另设招讨使、都统、都部署、行营都指挥使 等统兵官。

五代时期,军队的主力大体为禁卫六军。六军又分 左、右,实为十二军。它们往往冠以龙虎、羽林、神武 等名号。根据皇帝的旨意,名号可以随时改易。又由于 兵力的扩充,名号不断增加,如后周怀恩军、怀德军等。 禁卫军的编制原来不甚一致,后来逐渐形成厢、军、指 挥、都的序列。其中,指挥为基本单位,约 500人。五 代初期,普遍设立亲军,亦称牙军,以此作为私人武装 的核心。以后,牙军进一步发展,有的设置义儿军,与 主帅具有更为密切的隶属关系。除禁卫军外,各州、县 还有由节度使率领的地方军。军队主要是步兵,其次是 马军(骑兵),江南地区也重视建置水军。

五代主要实行募兵制。凡招募士兵,“先度人材,次 阅走跃,试瞻视,然后□面,赐以缗钱、衣履而隶诸籍” (《宋史·兵志》)。为了标明隶属关系,防止逃亡,对 应募士兵,“皆文其面,以记军号”(《资治通鉴》卷 二六六),有的在其控制境内强迫差点。如幽州刘仁恭 规定,凡男子年15岁以上,70岁以下,全黥“定霸都” (《旧五代史·刘守光传》)。士兵一旦刺面,终身受 辱。此时期军法极严酷。后梁太祖曾规定:“凡将校有 战没者,所部兵悉斩之,谓之拔队斩。”(《文献通考》 卷一五二)为了笼络军心,有的帝王对骄兵悍将又十分 姑息纵容。

五代有时还征集在乡丁壮为兵,是为乡兵。后晋开 运元年(944)令诸道、州、府、县点集乡兵,规定7家税 户共出 1兵,兵杖器械共力营之,并以“武定军”为号, 后改“天威军”,但因乡民不娴军旅,教阅无效,不久 “放散”。南方吴国武义元年 (919)征其乡兵,教习战 守,称为“团结民兵”(《十国春秋·吴二》),但为 时很短,其中也有强令出钱或缴纳实物代役的情况,这 事实上是由一种兵役演变成为一种军赋。

五代时,除经常的庞大军费开支外,军将为驱使部 下卖命,对士兵的赏赐很多。后汉高祖刘知远悉出后宫 所有以劳军。养军耗费极大,相沿成习,成为各代的沉 重负担。鉴于“百户农户,未能赡一甲士”,“府库蓄 积,四方贡献,赡军之外,鲜有赢余”(《五代会要》 卷十二),而军队骄悍,纪律松弛,打起仗来往往溃败 等情况,后周世宗柴荣决计整顿军队。于显德元年(954) 在高平之战险遭失败后,先斩不战先溃的右军主将以下 70余军吏,使“骄将惰卒始有所惧”(《资冶通鉴·后 周纪二》);又选诸军精锐者升为上军,羸弱者予以遣 散;还挑选各节度使属下的“骁勇之士”,“以为殿前 诸班”,用以削弱地方兵权。“由是士卒精强,近代无 比,征伐四方,所向皆捷”(《资治通鉴》卷二九二)。这也为宋朝的建立奠定了基础。

参考书目:

〔宋〕陈傅良著:《历代兵制》。

王曾瑜著:《宋朝兵制初探》,中华书局,北京,1983。

五代十国时期的军事体制

唐朝灭亡后的50余年间[907—960),中原地区 出现相继更替的后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个王朝,中原以外 尚有并立的吴、南唐、吴越、楚、闽、南汉、前蜀、后蜀、荆南、北汉等 割据政权,史称五代十国。在这“兴亡以兵”的时期,军队举足轻重。 藩镇皆握兵权,“兵骄则逐帅,帅强则叛上”(《新唐书·兵志》),致 使军阀混战,社会动荡剧据分裂严重.王朝更迭频繁,其军事制度 也混乱多变。

军事领导体制 五代之初,如后梁,中央尚无统一的全国军事 机构,后唐以降,才逐渐建立统—的禁军指挥系统,以枢密使为长 的枢密院形成为全国最高军事领导机关。枢密位一职;来源于唐 代宗永泰元年(765)以宦官掌管枢密,承受表奏、出纳王言。后置为 专官,入则参预军国大政,出则典领禁军,直接揽权干政。唐亡前夕 废枢密使。后梁时,革宦官掌枢密十政之弊,改置祟改院,由文士任 祟政使,预闻机要。后唐复称枢密院,有关内外军政长官与将帅任 命,军队调发、屯戍,粮食征调,马政控制及甲仗发放等军国要政全 由其掌领,但不直接掌管军队的指挥。枢密使地位实际高于宰相,并以诸卫将军充任都承旨、副承旨等属官。后晋始以武将任枢密使,主征伐。到后周,枢密院专掌全国军务,成为中央最高军事领导 机关。

五代各朝帝王多出自藩帅。全以亲军(牙兵)拥立攫取皇位,故 非常注重亲自控制亲军,强化对中央禁军的统御。后梁沿袭所末旧 制,以六军诸卫为中央禁军,并始置侍卫马步军为皇帝亲军。六军 诸卫内统军和将军统领,侍卫亲军则由皇帝自统。后唐初,以蓄、汉马步诸军总管统治诸部骑兵及汉兵,后用唐制,以侍卫亲军都指挥 使判(兼)六军诸卫事,成为中央直辖各军的统帅。后晋将侍卫马步 军都指挥使升为最高统兵官,统领全部禁军,六军诸卫制遂废,侍 卫飞步军成为中央禁军的总称。后汉沿后晋之制。后周另增殿前 部点俭、统领殴前诸班马步诸车,与侍卫马步军平列,形成殿前与 侍卫两司分享中央禁军的体制。五代时,地方自镇以上置使掌管军 事,如节度使、观察使、防御使、团练使、刺史等,且冠以地域名称。 州镇军、郡主将以上军职,由朝廷任免。战时,各级所辖军队奉诏出 征,分设招讨使、都统、都部署、行营都指挥使等率领作战。将帅之职则由受命征伐的蕃帅充任,战毕及免。

五代武装力量可分为中央禁军、地方军和乡 兵。中央禁车,为军队主力,包括禁卫六军与侍卫亲军两部分,皆由 皂帝直接控制。六军备分左、右,实为12军。军队名号繁多,如后 梁,六军有龙虎、羽林、神武、天武、英武天威等l贷上系军直立骏、 天兴、神捷、广胜等。后唐将禁卫六军的左右羽林改为左右严卫,左 右龙虎、神武改为左右捧圣,纳入侍卫亲军系统,最为亲要。后又改 严卫为宁卫、捧圣为彰圣。后晋则改宁卫、彰圣为奉国、护圣。至后 周,将奉因改名虎捷步军,护圣改名龙捷马军,隶属侍卫司,与殿前 司之控鹤步军、铁骑马军共为后周中央禁军中四大主力。

爱华网

爱华网