第一章 机 构

清末,沂水县衙工房管理全县林务。民国初年,县公署劝业所兼理林务。1925年劝业所易名实业局,分管林业。1934年后,林业归属县政府建设科。1940年3月,县抗日民主政府建设科司职林务,1945年建设科改称实业科。1950年8月,实业科又复名建设科,仍兼管林业,全县有林业职工22人。翌年9月,县政府成立林业所,主管全县林业工作。1955年3月,林业所下辖金泉、荆山、王庄、葛庄、崖庄5处区级林业站。同年10月,林业所改为林业科。1957年1月,林业科始称林业局,下辖18个区林业站,共有职工70人。1958年11月,沂南县建制撤销,依汶、铜井、界湖3处林业站划归沂水县。时林业局下辖21个区林业站,杨家城子、龙山、邵家宅3处苗圃,沂山、历山、上岩寺3处园艺场,王庄、(沂城)东岭两处果园和北大山、汞丹山两处林场及黄家店子蚕种场。1960年7月,新建沂河林场,归属林业局。1961年4月,依汶、铜井、界湖林业站和历山园艺场、北大山林场随沂南县恢复归沂南;自北大山林场分出的辛子山林场仍归本县林业局。1965年,18个区林业站,归并为锣鼓山、沭河、穆陵关、宿山、摩天岭、峙山等6处林业大站。共有干部职工178人。

“文化大革命”开始不久,林业局领导班子瘫痪。自1968年2月开始,县革命委员会生产指挥部农业组兼理林业。1972年1月,恢复林业局,设县直林业站一处;18处人民公社林业站亦相继恢复。杨家城子、于沟、龙山、邵家宅苗圃,沂河、沂山、辛子山、汞丹山林场,(沂城)东岭、王庄果园和马站蚕种场也归属林业局。1982年,桑蚕专业及其人员从林业局分出,成立县丝绸公司。同时,马站蚕种场划归丝绸公司。1983年,(沂城)东岭、王庄果园改属农业局。1984年体制改革后,林业局设人事秘书、财会、林政三个股和县直林业站,并增设种子苗木、森林保护、经济林和木材检查四个站。各区林业站由区公所管理,其业务由林业局指导。1985年,撤区建乡镇,林业站增至31处。1986年,水果专业改属农业局,时全县林业职工250人。1987年,局增设林工商公司,翌年又设场圃工作站。1989年又将局辖各股、站、公司调整为营林、林政、行政、林工商四个中心。到1990年底,共有干部职工360人,其中工程技术人员64名。内含高级工程师3名,工程(农艺)师12名,助理工程(农艺)师20名。

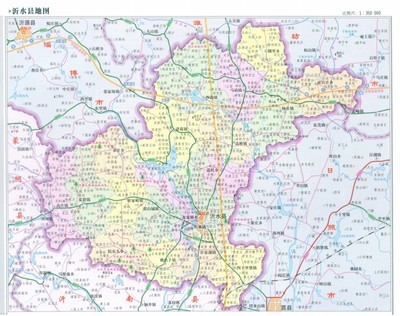

第一节 有林地分布

沂水县地处暖温带季风气候区,山丘面积占总面积62.5%,历史上曾林木繁茂。明万历年间(1573—1620年)曾有“林壑芊绵,岩岫深瞑,夏无绝炎,午无停日,烟水之胜轶于江南”的赞语。后来,由于人口剧增,战争摧残和不合理开发等原因,林业资源逐遭破坏,至新中国成立前夕,大部分山头已是童山濯濯了。50年代以来,党和人民政府不断组织、发动群众开展大规模地植树造林活动,同时,大力提倡科技育林,造林营林水平得到提高,使林地面积不断增加,到1990年底全县森林覆盖率已由1949年的5%提高到18.9%。实有林地面积达到59.5万亩,占全县林业用地面积的58.2%。主要分布在县境西,西北部山丘地带和中、中南部沂、沭河畔。其林种树种分布:用材林10.8万亩重点在沂、沭河滩,以武家洼、沂水、龙家圈、许家湖、袁家庄、高桥等乡镇最集中;树种以欧美杨、刺槐为主。防护林24.4万亩,主要在西、北、西北部山丘地区,以院东头、夏蔚、泉庄、崔家峪、诸葛、马站、杨庄等乡镇最集中;树种多为刺槐、松类。经济林23.1万亩,以苹果面积最大,占经济林总面积52%,重点分布在诸葛、崔家峪、泉庄、夏蔚、东于沟、高桥、三十里堡等乡镇。其次分布较广、产量较大的柿子,主要分布于王庄、王家庄子、诸葛、新民官庄、崔家峪、泉庄等乡镇。薪炭林主要是刺槐、麻栎采伐后的次生丛林,仅西部山区有零星分布。

第二节 森林资源

新中国建立以前,未进行过全县森林资源调查。1959年9月11日至10月15日,山东省林业厅林业资源调查队派员对沂水县进行林木综合调查。这次调查,查清全县林业面积47.4万亩(包括沂南县划进部分),其中用材林有25.1万亩,防护林14.3万亩,林木总蓄积量10.8万立方米,还对林地土壤类型、林木种类、林木病虫害等项目作了调查。

1975年,全国对一类森林资源普遍开展了一次调查,查清县内林业用地60.5万亩,有林地50.38万亩(内有用材防护林40.5万亩,经济林9.4万亩),宜林山滩7.4万亩,全县林木总蓄积48万立方米,其中有林地蓄积30.6万立方米。“四旁”(村旁、路旁、院旁、水旁)植树1249万棵,蓄积量13.3万立方米。

1983年12月,全县组织40余人分9组对全县18个区,1208个行政村进行了全面资源调查,1984年6月结束。查清全县“四旁”树木6362756株(人均7株),林业用地面积60.28万亩(占总面积的16.5%),有林地面积38.78万亩,林网间作,“四旁”折实覆盖面积7.2万亩,全县森林覆盖率为12.59%,全县林木总蓄积量60.63万立方米,林木生长量11.68万立方米。1987年3月,省、地将沂水县作为利用农业区划成果搞林业规划的山区试点县。全县组建40余人的调查规划队伍,分别对31个乡镇、1215个行政村的林业用地进行了现场调查和造林营林规划设计。共制作各种调查统计表格12种,绘制县、乡森林资源分布及规划图32种,规划全县林业用地751887亩,占全县总面积的20.6%,其中有林地568017亩,占林业用地面积的75.5%,编制出的《沂水县林业规划》,于1988年经县人大常委会批准实施。1990年组织力量再次开展了林业规划工作,调查全县林业用地面积为102.3万亩,其中有林地面积为59.5万亩,全县森林覆盖率为18.9%。

第三节 树木种类及分布

全县已查明木本植物有60科、105属、276种。分布广泛的树种有刺槐(20.8万亩)松类(7.1万亩)、杨类(6.4万亩)、苹果(12万亩)、山楂(4.9万亩)、板栗(9636亩)、花椒(16798亩)、柿子(1311亩)。主要树种的概况是:

刺槐。原产美国,1848年后由青岛传入本县,现已成为乡土树种。生长迅速,适应性强,山地、河滩、“四旁”有广泛分布,以崔家峪、院东头、东于沟等乡镇为最多。

国槐。为乡土树种,早在千余年前,已在县内广泛栽植。耐干旱瘠薄,生长缓慢,木质坚硬。全县500~1000年树龄的尚有26棵,多系村庄、庭院、行道所留。

杨类。毛白杨、小叶杨为本县乡土树种,广泛分布于河滩、“四旁”。50年代引进加拿大杨,70年代引进八里庄杨和北京杨,1973年后引进健杨,Ⅰ—214杨、沙兰杨72、69、中林46等欧美杨无性系。由于欧美杨生长迅速,70年代后期基本取代了小叶杨、毛白杨等乡土树种。

松类。(赤松、油松、黑松)赤松系乡土树种,耐干旱脊薄,为砂石山区造林先锋树种。油松、黑松生态特性与赤松有所差异,但也耐干旱脊薄,所以与赤松同为砂石山造林先锋树种,分布均以县境西、北部为最多。50年代面积达20万亩。60年代后,因松毛虫危害严重,面积逐渐减少。1987年仅保存8.5万亩。1990年减至7.1万亩。侧柏。自商代起,即植柏以志纪念。至今仍有在寺院、庙堂、墓莹、陵园栽柏的习惯。该树种耐干旱脊薄,为石灰岩山地造林的选锋树种。以王庄、王家庄子、泮池、诸葛、姚店子、富官庄等乡镇为较多,成片面积2.4万亩。

枰柳。为乡土树种,县内有“砂里青杨,泥里柳,石圪垃里栽枰柳”之说,广泛分布于河滩、沟谷中。以东于沟、院东头、崔家峪、诸葛等乡镇为多。木材仅次于楸木,因此有假楸木之称。

楸树。为乡土树种,系珍贵用材树,早在两三千年前已在庭院村旁广泛栽植。有金楸、银楸之分。木材呈金黄色者为金楸,呈银灰色者为银楸。据1984年调查,全县有楸树8.4万株。其中金楸6.2万株,成材树2.2万株。以诸葛、黄山铺、院东头、王庄、崔家峪等乡镇为多。

榆树。在境内为大宗树种,全县“四旁”有广泛分布。

柳树。系乡土树种,自清乾隆以后,有“沿堤官柳”之令。在河流两岸,“四旁”广泛分布。70年代以来,由于杂交欧美杨的大量分布,柳树逐渐减少。

棉槐。为防冲固土和乔灌结合的优良树种,是条编的主要原料,河坝、岸滩、地片、林地内有广泛分布,全县有1400余万墩,年产条量350余万公斤。

柿子。由当地软枣嫁接而成。明、清时期农民就有在山坡、地堰、房前屋后栽植的习惯。全县约有16万株,年产柿子1000万公斤。其中一半以上加工成柿饼,远销上海、北京等大城市,并享有一定声誉。以王庄、王家庄子、崔家峪、夏蔚、柴山、诸葛等乡镇为较多。

花红果。系县内农民经长期栽培的当地苹果,有秋风蜜、大班子、小班子、花红4个类型。果实小,近圆形,阳面红色,阴面淡黄绿色,香甜质脆、味美,7月中下旬成熟,其树又能耐干旱瘠薄,山丘地区广泛栽植,但以诸葛、泉庄、崔家峪3个乡镇为最多。50年代果品总产量25万余公斤,远销连云港、徐州、南京等地,倍受人们欢迎,因该树产量低,果品不耐贮藏等原因,近几年已逐渐被苹果代替。

香椿。为乡土树种,清道光七年《沂水县志》把香椿列为全县木属的22种树木之一加以记载,足见栽植悠久。因香椿芽系上等调味品,木材为优质用材,深受群众喜爱,全县广泛栽植,尤以王庄、高庄、夏蔚、崔家峪、诸葛、院东头等山区乡镇栽植最多。仅据上述6乡镇调查,成片栽植香椿的有110个村,面积1.7万亩,总计125.9万株,其中王庄乡东杏峪和诸葛镇大暖峪两村,栽植面积700亩;株数均达11万株左右,有“香椿之村”之称。1980年以来,全县年产香椿芽约125万公斤,除在当地销售外,外销到上海、北京、南京及东北各地,香椿有红香椿、褐香椿、苔椿、红芽绿椿、红叶香椿5个品种,前两个品种数量最多。

桃、杏、苹果、梨、山楂、葡萄、花椒、核桃、板栗、银杏等树,全县广泛栽植。苹果、帅李、大樱桃、山楂、桃、花椒、板栗在一些乡镇也有大面积分布,院东头乡下岩峪村一株板栗,树龄达500多年,树冠复盖地表面积1.5亩,株产栗子100公斤,为县内“板栗之王”。另外,王庄乡上马都峪、院东头乡桃棵子等村有漆树分布。

全县有古珍稀树种12种。

沂水县古珍稀树种概况表

单位:年、米、厘米

树 种 地 点 立地条件 树 龄 树 高 胸 径

银 杏 高桥镇徐家牛旺 街旁 612 19.0 119

院东头乡塔涧安 街旁 1000 28.0 171

沂河林场上岩寺分场 山坡 1100 32.0 219.7

新民官庄乡耿家王峪 沟旁 1000 24.0 170

新民官庄乡东王峪 沟旁 1000 27.0 170

柏木(豆松) 王庄乡云头峪 平地 400 16 80

黄连木 圈里乡增山后 丘陵 400 15 90

木 兰 高桥镇刘家山宋 院内60

侧 柏 辛子山林场黄龙庵子 平地 800 14.5 81

国 槐 沙沟镇前朱雀 河滩 600 8.5 120

泉庄乡崮崖 沟底 700 17 126

崔家峪镇南垛庄铺 山根 800 16.5 94

崔家峪镇南垛庄铺 山坡 800 14.5 103

崔家峪镇下常庄 街旁 600 15 113

柴山乡崮安 山鞍 1000 10.5 102

黄山铺乡大匡庄 村内 800 18 110

龙家圈乡泮池沟 村内 800 13.5 125

许家湖乡南王庄 街旁 1000 14.5 108

许家湖乡后岜山 街旁 800 17.5 116

许家湖乡西赵家楼 街旁 800 17.5 120

东于沟乡劈理石 村内 800 6.0 150

沙沟镇黑石沟 村内 700 15.0 137

诸葛镇庞家河 村内 1000 12.0 140

龙爪槐 王庄乡水源坪 庙旁 150 3 42

大叶朴 院东头乡西墙峪 200 9.5 43

院东头乡下岩峪500 167

车梁木 院东头乡西墙峪11 22

红 松 院东头乡下岩峪13 27

白腊槭 袁家庄乡北社12.5 94

树木所有制... 全民所有

集体所有

个体所有

国社(队)合营

第二章﹕植树造林...

第一节 采种育苗

新中国建立前,农民自发采集一些当地树种,自己育苗,植树造林。新中国初期,为尽快绿化荒山荒滩,县人民政府组织发动群众开展“有什么树,采什么种,育什么苗,造什么林”的活动。1952年全县采集树种59万公斤,用于育苗和直播造林。育苗多获成功,直播造林因技术不过关多数失败。此后根据山、滩绿化任务坚持年年采种育苗。每年采种75万公斤左右,育苗2000余亩。1955年冬,县政府在县城举办林业培训班,向800多名农业合作社副社长和林业队长传授育苗、造林技术和林业知识,使“造什么林、育什么苗”的活动逐渐展开。1956年采集树种88万公斤,育苗3000亩。由于把浸种、催芽、混沙、贮藏等新技术用于育苗,育苗质量明显提高,并用当地花红果种子培育出了苹果树种。1957年全县又采集小叶杨种子603公斤,育苗2000多亩,培育小叶杨实生苗1000多万株,受到省林业厅表彰。进入70年代后,全县实行了国家(国营苗圃)、集体、农户三级一齐育苗的办法,年育苗面积在5000亩左右。1981年后,实行“五不采”。即不采青、不采秕、不采劣、不采有病虫害的树种和不采幼树及小老树的种子。育苗、造林质量又有提高。1984年苗圃和农户培育山楂苗500余亩,更促进了经济发展。1985年,县人民政府拨出30万元支农周转金扶持群众育苗,育苗户达到1000多户,全县育苗面积扩大到1万多亩。1988年,乡(镇)、村各级层层签订绿化责任状,县政府号召采取“定向、基地、三包、容器(营养袋)”的八字措施,并推广了塑料营养袋育苗,引进中林46号欧美系杂交杨、毛白杨优良无性系等林木良种,进一步促进了育苗工作的发展。1990年全县育苗3237亩,其中容器育苗达300亩,基本满足了全县植树造林的需要。

沂水县1949—1990年育苗面积表

单位:亩

年度项目 育苗面积 当年新育 年度项目 育苗面积 当年新育

1949 19704034 3500

1950 56 59 1971 5000 3770

1951 1833 1833 1972 6332 4332

1952 837 837 1973 6063 3789

1953 2500 2000 1974 6145 2596

1954 3000 2500 1975 7560 5577

1955 5000 4500 1976 8876 5665

1956 6000 5000 1977 4000 5632

1957 6000 5000 1978 5233 4159

1958 8000 7500 1979 6561 5317

1959 8000 7500 1980 7899 7150

1960 100 1981 4125 3187

1961 300 220 1982 3660 3660

1962 300 200 1983 4626 4294

1963 300 2500 1984 3408 3408

1964 4800 4000 1985 13905 12641

1965 7500 6200 1986 5687 3801

1966 5184 4500 1987 4810 2850

1967 1400 6735 1988 3398 2106

1968 10000 8000 1989 3333 2965

1969 3223 1500 1990 3237 2465

第二节 造林绿化

1930年国民县政府推行集资造林,筹办胡家旺(今属道托乡)等林业有限合作社,植树造林,收效甚微。而农民年年在自己的山场、宅旁进行造林植树乃素有习惯,因此,全县树木逐年增多。1938年2月21日和1939年6月9日日本侵略军先后两次侵占沂水县城,其所到之处,实行“三光”(烧光、杀光、抢光)政策,树木遭到严重破坏。解放战争中,国民党军队滥伐树木构筑工事,树木惨遭破坏。至1949年底,全县仅有残林17万亩。

1951年全县土地改革结束后,县、区人民政府发出“靠山吃山,吃山养山”的号召,领导群众进行了分山划界工作。并在沂山等大山周围实行了国家农民合股造林的办法(即国家供应种苗,群众出劳力,林木有了收益后,比例分成),使植树造林工作得以迅速开展。当年,全县成片造林1万亩,1952年造林3万亩,1953年造林则达5万亩。1955年实现农业合作化,当年1800处农业合作社造林达10万亩。涌现出了大松林、高家楼子、张马庄、罗家等植树造林先进单位,其单位代表王希武、高万荣、李文升、刘茂堂于翌年春出席了省农业劳模会议。1956年春毛泽东发出“绿化祖国”的号召,中共沂水县委、县人委先后召开了全县青年造林积极分子代表大会和农业劳动模范会议,总结了1950年以来植树造林的经验,部署了植树造林要进一步向荒山进军的任务,群众性的植树造林活动在全县迅速形成高潮。当年全县造林18万亩,造林面积数量质量均创历史最高水平。杨庄区以实现全区绿化的优异成绩受到国务院嘉奖,授予“绿化祖国、成绩显著”的锦旗一面。该区林业先进工作者张宗文(国营汞丹山林场场长)和国营城子苗圃主任刘玉美出席了全国群英会。此期间,各地青少年、妇女广泛开展了营造“青年林”、“妇女林”活动。至1957年底,全县累计保存面积57万亩,占全县宜林地面积的64.7%。国家林业部、山东省林业厅领导多次来沂水视察、鼓励。1960年3月,团县委书记徐传信代表沂蒙山区青年出席了团中央召开的全国青年造林积极分子代表大会,并在大会上发了言。1958年推行林场化、基地化、丰产化,造林多采用“大兵团会战”方法,多是造林一哄而起,造后管理差,造林数量不少,保活率很低。同年全县开展“大炼钢铁”运动,许多地方砍伐树木制作木炭炼钢铁,全县森林资源面积减少17.57万亩。

1963年贯彻执行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,认真纠正“共产风”错误,根据国家制定的林业政策,结合沂水县的实际认真进行了落实政策和开展林木确权发证工作。冬、春季全县形成村村造林,户户植树的热潮。此间,对山滩宜林面积大,造林有困难的沭水等12个大队开展了国社(队)合作造林,促进了造林工作的开展。至1965年底,全县有林地面积累计达到52万亩,占总宜林地面积的59.1%。沂水县被国家林业部列为全国造林重点县。1963年5月县林业局副局长林传志参加了林业部在北京召开的全国造林重点县座谈会。同年6月4日《人民日报》第二版以“沂水大量造林,认真育林护林”为题,介绍了沂水县林业生产事迹并发表了短评:“造了林一定要抚育管理”。

1966年,“文化大革命”开始后,社会秩序混乱,全县林木被砍伐8万多亩。“农业学大寨”中,推行“大河一条线,小河靠边站,沟两边河两沿,山脚下小平原”的农田水利基本建设模式。并在“割资本主义尾巴”中,一些社队任意没收社员的自留山、自留树,全县伐树毁林成风。到1975年底,全县林业用地面积减少27.5万亩,有林地面积减少15.7万亩。但在此期间,广大干部群众积极响应毛泽东“抓革命,促生产”的号召,又积极开展营建“三园”(花椒园、苹果园、茶园)活动。经过两年的努力,建花椒园4000亩,苹果园3万亩,并从安徽引进茶种建茶园3000亩,还从省内外引进水杉、欧美杂交杨无性系以及苹果、山楂等优良品种,用于植树造林。与此同时,开展了林木选优,森林抚育间伐林木采育结合和生物治虫活动。1973年国营沂河林场、吴坡村开始营建丰产林,同时引进20个杨树无性系试栽,促使了杨树速生丰产,引起省、地、县的重视,遂在全县推广。

1976年后,群众积极进行造林营林工作,特别自中共十一届三中全会以后,在全县重新开展确权发证和“三定”(稳定山权、林权、划定自留山,确定林业生产责任制)工作,干部群众把发展林业作为开发山区,繁荣经济、脱贫致富的突破口。山地面积大的崔家峪、夏蔚、院东头、沙沟等12处公社,先后开展了营建用材林基地和在梯田大栽地边楸工作。城关、十里、道托、高桥、黄山、杨庄、姚店子、崖庄等公社在沂沭河两岸营造速生丰产林形成热潮,黄山、高桥、马站等平原面积较大的公社,开展营建农田林网和大力开展“四旁”植树活动。至1981年底,全县营造以刺槐为主的山地用材林23500亩,以杂交杨为主的河滩速生丰产林3665亩,栽植地边楸4万株,造农田林网林1500亩,“四旁”植树200多万株。1983年省山区开发建设指挥部设在沂水城。1986年国务院将沂水县列为全国贫困县,对林业生产予以较大扶持。至1987年底,全县有林地面积已达56.8万亩,占林业用地总面积的75.5%,“四旁”植树665万株。全县人均6.5株。

1988年贯彻省五莲会议精神,将绿化任务落实到各级领导,层层签订绿化责任状,县制订了《绿化责任状检查验收实施办法》,对全县植树造林推动极大。对横跨姚店子镇、袁家庄乡的炉山荒山(系全县荒山面积最大的山地,条件极差),确定为专员、县长绿化责任工程。地、县、乡(镇)三级主要领导亲自抓,有关部门大力帮助。该项工程计划5年搞完,结果4年完成任务。共治山整地10238亩,造林10827亩(水保林3969亩,经济林6858亩),打深井2眼,修蓄水池26个,水渠300米,加输电线路2500米,修路8条,长27.5公里。投入总工日82万个,搬动土石94万立方米,投资102万元。树立了荒山绿化综合治理的典范,带动了全县植树造林工作的开展。至1990年,全县林业用地面积102万亩,有林地面积为59.5万亩(用材林10.8万亩,防护林24.4万亩,经济林23.1万亩,薪炭林1.2万亩),疏林地等面积5.4万亩,无林地面积还有37.3万亩。活立木蓄积量102万立方米,“四旁”植树912万株,全县人均8株,林木覆盖率提高到18.9%。

第一节 干 果

县内干果种类主要有板栗、核桃、软枣、柿子、大枣等,素有“山果之乡”的称誉,每年有大宗干果销往县外。40年代全县年产量一般在100万公斤左右。新中国成立初期,人民政府陆续向农民扶持了大量板栗、核桃、软枣等种苗,促进了干果生产的发展。1958年“大炼钢铁”,损坏一大批。1962年后开始恢复。1963至1965年,全县仅大枣就嫁接35万株。此后干果逐年发展,至1990年干果面积达到96682亩,总产量41.4万公斤,并初步建起2个生产基地。

板栗基地分布于县境西南部,院东头、崔家峪、夏蔚71个村。该地区板栗树多栽植于50年代初期。到70年代,大多数树龄老化、产量变低。林业科技人员采用高接换头的方法进行板栗高产试验。即将老龄栗树的树枝上部嫁接上良种栗,每株接几十枝到几百枝,使其重抽新枝。换头2年,株产即超过原株,3—5年后,增产显著。1978年开始,全县推广高接换头法,使许多老栗园更新复壮,产量提高。在对老园更新复壮的同时,基地内又建起一批密植园。到80年代初期,又新植一批幼树。1987年,板栗基地的总株数达到37万株,年产板栗20.5万公斤,占全县板栗总产量66%,

柿子基地分布于县境西、西北部的王庄、王家庄子、泉庄、柴山及崔家峪北部23个村。有柿树16万株,年产鲜柿475万公斤,占全县柿子总产量的45.5%。

第二节 水 果

境内传统水果主要有桃、杏、梨、李、山楂、葡萄、花红果等,新中国成立以前,多为群众零星种植,成片面积甚少。1950年,省、地为支援沂蒙山区经济建设,从辽宁省调入大批苹果树苗,其中调入沂水县5万株,主要栽植在西、西北部山区村庄。自此,苹果生产得以大面积发展。1958年随着“大地园林化”,西部沿石(臼所)泗(水)公路,北部沿益(都)新(沂)公路两侧,大建了以苹果为主的水果园,共栽植果树30余万株,其中苹果25万株。此后,逐年都有发展。中共十一届三中全会以后,随着农村经济体制的改革,产业政策的调整和家庭联产承包责任制的实施,进一步促进了以苹果为主的水果生产的发展,到1990年,全县新建果园6.5万亩,栽植各种苹果树250余万株。同时,不断更新品种。50年代的国光、金帅已陆续被红富士、新红星等名优品种替代,1988年又引进北斗、乔纳金等。1990年,全县果品总产量达到4194.48万公斤,并形成了5个生产基地。

苹果生产基地跋山水库库区片。有武家洼、下古村、诸葛、新民官庄、柴山等乡镇的50个村。1978年扩建,面积5万亩,20万株,以国光、金帅为主。1985年果品产量500万公斤,1987年达1000万公斤。占全县苹果总产量的35.7%。

沿石泗公路片。有崔家峪、夏蔚、高庄等乡镇的32个村,面积3万余亩,约10万株。1970年扩建,以金帅、国光为主,1985年果品产量250万公斤,1987年达400万公斤,占全县苹果总产量的14.3%。

三十里堡、四十里堡片。共20个村,以红富士为主,1985年扩建,后逐年发展,面积1万亩,约40万株。1987年产量开始大增。

山楂生产基地1979年始建,以诸葛镇宿山周围的22个村为重点,栽植山楂树50余万株,其中成片面积1万亩。1985年产山楂50万公斤,1987年产87.5万公斤,占全县山楂总产量的40%。

大樱桃生产基地大樱桃是1901年由德国天主教传教士引入,种植在王庄圣母山天主教堂院内。初植50株,现存21株,年产樱桃1000余公斤。以果皮可分紫红色、金黄色两个类型。果实个头大(单果重10克左右),成熟早(5月份),味鲜美,有“春花第一枝”之称。为扩大生产,于1987年在王庄、夏蔚等乡镇建生产基地,面积1500亩,栽植大樱桃5万余株。

帅李生产基地帅李是沂蒙山区农民长期栽培的名贵品种,因果实在结果枝上成串排列,俗称“串子”。果实大(单果重80—90克):阳面紫红色,果肉淡黄绿色,味酸甜可口,并有浓郁清香,故在“李”前加“帅”字,以示珍贵。1987年以诸葛、下古村等乡镇的15个村为重点,建立生产基地2000亩,栽植帅李10余万株。1989年已见果。

葡萄生产基地1984年以县城周围的10个村为主,栽植以巨峰为主的葡萄1000余亩。1985年见果,1987年产葡萄5万公斤,1989年达到15万公斤,占全县葡萄总产量的60%。

第三节 管 理

1949年以前,果树为农民自栽自食,生长任其自然,产量低,发展慢,1950年以后,县建设科设专人指导全县果品生产。1953年始,县、区、村建立果品生产管理机构,至1990年底,县、乡(镇)、村已形成管理果树的网络,从事果树管理的技术人员5040人,其中专职科技人员40人,农民技术员5000人,使果树管理逐步向集约化、科学化方向发展。

经营管理1954年前,对果树仅设专人看管,人种天收。1950年栽植果树的陆续开花结果后,各村逐步成立林业专业队,定期对果园进行锄草、打药、浇水和追肥,加强了对果园的管理。果园收入统归村集体,林业队员与农业社社员一样,按劳进行统一分配。1989年随着农村家庭联产承包责任制的推行,分别不同情况,对果园进行了联户、多户、二级和零星等多种形式的承包。

技术管理1956年前,对果园忽视肥水管理,偏重于整形修剪,曾有“一把剪子定乾坤”之说。由于管理措施不合理,果树生产发育受到影响,群众从实践中吸取了教训,加之学习外地经验,自1958年对果园管理逐步走上以土肥水为基础,紧密配合修剪、防治病虫、疏花、疏果等为一体的综合管理,明显提高了果园效益的发挥。1984年推行了果园百分管理制度(即把每项技术管理措施确定出分数值,按实施情况进行打分,再按果园所得总分数确定其管理的水平),更促使了各项管理措施的适时实施,使果园发挥了应有效益。为使果园管理再上新水平,1987年开展了果园达标升级活动,进一步促进了全县果园管理的科学化。

培训队伍1953年到1990年,全县共举办修剪、防虫、疏花疏果等各种类型的短期技术培训班1850期(次),参加培训人员达20余万人次。从而,促使了新技术的推广应用。如对修剪技术,50年代推行了重剪技术,偏重果树的整形;70年代,推行了以冬剪为主,转向冬夏修剪结合,从轻修剪,以促进结果为主的技术;1984年始,则又推行了密植(每亩55—110株),冬夏修剪结合,但以夏剪为主,以撑、拉、割、疏、少短截枝为主的技术,促使了果树早结果、产量高。红富士、北斗等品种果园一般能达到3年见果,5年见大效,亩产量达1500公斤左右。

第三章﹕桑茶...第一节 桑

沂水县的桑树生产,历史悠久。《山东通志》有“齐鲁多桑,以沂为最”的记载。农民有植桑养蚕的传统,明万历年间(1573—1620年)曾有“沂地……尤勤树畜,饶物产,蚕妾红女缫盆机杼之声相闻,千树之素封接畛而居”的赞语。清乾隆年间(1736—1795年),山茧绸畅销江浙。苏州阊门里的茧绸店门前书有“山东沂水茧绸发客不误”的招牌。沂水城东门外也设有山绸会馆,为山绸客聚会之所。民国年间,丝绸外销畅通,全县蚕桑又得以发展。1914年,沂水花茧绸、茧濒绸在山东第一次物品展览会获奖。1919年,全县有椹桑16.7万株,湖桑2900株。此后经军阀混战以至抗日战争和解放战争,桑园濒临灭绝。新中国成立以后,人民政府力挽此业,使桑园陆续得以恢复和发展。1952年,全县桑园总面积达到24524亩,其中鲁桑12126亩,湖桑4993亩,椹桑7405亩,分别占桑树总面积的49.45%、20.34%和30.21%。1953年,椹桑绝迹。1965年,沿益(都)新(沂)公路两侧建起了“万亩桑园”。以后虽几经波折,但桑园仍有所发展。1982年,县经绸公司成立后,桑园发展较快,到1990年,龙家圈、黄山铺、许家湖、道托、高桥、马站、杨庄、沙沟、袁家庄、姚店子、四十里堡等乡镇已成为县内蚕桑生产基地。全县桑园面积发展到8500亩,栽植品种主要为鲁桑、鸡冠桑、湖桑、选792等。

育苗1956年全县收购桑籽60公斤,在马站、崖庄、姚店子3个区各建桑园苗圃1处,培育桑苗。1957年全县又自采桑籽育桑苗550亩,基本满足了全县植桑的需要。1965年7月后,为贯彻落实中共临沂地委在沂源县召开的蚕桑生产会议精神,全县又育桑苗1000亩。1975年5月,县组织38个重点蚕桑大队的负责人及县直有关部门负责人到浙江学习蚕桑生产经验后,6—7份全县又育苗1190亩。为满足群众栽桑需要,除自育桑苗外,1982年冬至1990年又先后从江苏、安徽及菏泽等地购进桑苗949.8万株,有力地促进了蚕桑生产发展。

嫁接建立新中国后,繁殖良桑长期用芽接、梢接、劈接等方法。1970年后,改为以苗圃为袋接为主,间有揭皮装根法。1989年后,改圃内袋接为室内袋接。

栽植形式传统以地边、“四旁”、农田间作乔木桑为主。1958年后,开始采用桑园型式栽桑,每亩200株左右,至1974年始建密植专用桑园。专用桑园根据地力亩栽1200~2000株。

砍伐方法 中、高干桑历以“箍”为主,“留枝留芽”法仅在少数单位实施。专用桑园以夏伐收获兼整形,弱者行春伐以复壮。

管理新中国以前,群众植桑,任其自然生长,收效甚微。1974年春,城关公社小梨行大队党支部书记徐瑞国,用从郯城购进的湖桑苗800株,建专用桑园0.5亩,加强肥水管理。秋产桑叶925公斤,相当于370株10年生地边桑产叶总量,随即在全县推广。自此所建桑园,除秋冬施土杂肥外,在春、夏、秋季均追施化肥,并视墒情,及时划锄、浇水。6~7月份一般还亩施速效肥20~30公斤进行追肥。对以萎缩病、芽枯病、拟干枯病、紫纹羽病为主的病害和以桑瘿蚊、桑象虫、天牛为主的虫害,以预防为主,一旦发生,采取药品喷杀和药品相结合的方法,有效地控制了病虫害蔓延。1976年,在小梨行村首次发现桑瘿蚊,迅即扩散,后经试验研究,用甲荃异柳磷地面撤药、防治、效果显著。一旦发生,采取药品喷杀和人工捕拿和剪除病害枝株等办法,有效地控制了蔓延,中共十一届三中全会后,随着农村家庭承包责任制的推行,桑园也实行了责任承包,承包期一般定为10—15年,进一步促使了蚕农精心经营桑园。

第三节 茧 丝 绸

蚕茧民国前全县农民主要饲养土蚕种,所产的茧为白、黄、淡红色,茧小而不匀,产量低而不稳。1937年始养一代杂交种,所产的茧形大而丝多,遂在全县推广。1990年全县产鲜桑蚕茧236421公斤,全为改良蚕。

蚕茧收烘与贮藏为防止虫蛾和保护茧质,须及时进行工艺处理,民国前多用腌茧办法杀死蚕蛹,以供民间大框、小框丝厂缫丝用茧。民国后改用烘灶烘茧,此法在1950年也始得在全县推广,此后烘茧灶型不断改进。1920年至1955年多采用土灶,1956年至1982年多采用大循环灶和推格灶。1983年后改用“73—1风扇灶”。1985年,临沂地区丝绸公司范敬英与县丝绸公司张在福,仿浙江省金华县“JH83型”烘茧灶在龙家圈茧站建造两乘铝管风扇车子灶,单灶日烘茧量达2250—2500公斤,耗煤少,劳动强度小,对茧质损害轻。随着灶型的改进,烘茧效率、工艺水平不断提高。

蚕茧销售新中国以前,农民采收的蚕茧主要在市场销售。新中国建立后,蚕茧由供销社为丝厂代购。鲜茧按茧层率、上茧率和茧层含水率核定价格。干茧以茧层率定价。1982年干茧始由省茧丝检验所试缫定价。与丝厂拨交。全县干茧先后拨交于日照、莒县、周村、沂源丝厂。1987年后,全县干茧交临沂丝厂。1988—1989年,全县干茧价分别以每公担175900元和316156元之值,名列临沂地区第一名。

沂水县桑蚕茧产量情况表

单位 公斤

年 份 总产茧量 土种茧 改良茧 年 份 总产茧量

1949 25000250001970 70000

1950 33500335001971 45000

1951 39500395001972 40000

1952 6265 2090 4175 1973 44650

1953 30308.5 1443.5 28865 1974 43250

1954 51330 18775 32550 1975 42001.5

1955 63850 21265 4256.5 1976 60500

1956 76300 25435 50865 1977 73000

1957 47300 15765 31535 1978 88150

1958 50000 16665 33335 1979 115000

1959 35000 11665 23335 1980 130000

1960 22500 7500 15000 1981 94850

1961 9000 3000 6000 1982 107350

1962 10800 3600 7200 1983 116000

1963 12800 4265 8535 1984 175500

1964 13750 4585 9165 1985 190971.95

1965 16000 5350 10650 1986 176000

1966 20000 6665 13335 1987 134000

19672400024000 1988 121308

19682800028000 1989 210000

19694000040000 1990 236421

注:自1967年全县土种茧绝迹,所产茧全为改良茧。

丝、绸县内缫丝在明朝已较发达。清咸丰四年,有户产丝一二百两者。沂水为山东的主要产丝地之一。但丝织业不多,以出售丝为主。民国期间,随着外地丝厂的蓬勃兴起,县内也有了一些丝厂。1931年,全县有丝厂7家,产丝80箱(每箱50公斤)。此外还有很多缫制土丝者。1933年,全县有10个区、390户生产土丝,有丝灶397个,年产丝159.9担。1949年后,蚕茧统一交国营丝厂,县内缫丝业停止。随着蚕桑生产的发展,1977年6月,十里、夏蔚公社各建成1个社办缫丝厂,历时两年零三个月,产22/20D、30/28D农工丝84.82吨,制丝绵490公斤。

柞蚕茧制丝,民间向以将柞茧炼而制绵,手捻成线。至清乾隆年间柞茧制丝织绸已颇具规模。1919年,沂水县是山东16个野茧丝主要产地之一,茧丝行销东昌一带。但后由于战争的破坏,柞茧制丝业逐渐绝迹。1956年春,随着柞蚕生产的恢复与发展,县供销社于县城建柞茧制丝厂一处,自制土丝车25支,缫丝女工30人。仅开工1年因柞茧供应不足而停办。1969年,莒县缫丝厂在院东头公社田家峪大队设柞茧丝加工组,至1979年也因柞茧停产而停办。

全县明代就生产丝绢。明嘉靖年间(1522—1566年),全县纳贡丝绢达216匹1丈3尺5分,清乾隆年间茧绸已行销商贸重城苏州。织绢工艺已属上流。《历下志游》中有“蚕桑之利厥为东南,山左亦踵行之。以长山为最。他郡所产皆不能及沂水织作绢……”的记载。1927年,由于引进人造丝,纯丝织品严受其挫。全县只限于家庭织绢,其产品零星销于各地。1949—1958年间,民间自织绢者仍不少,但丝绢不登市场,只做“寿服”、嫁娶之饰。为继承传统,发展丝织生产,1970年县建针织厂一家,设织袜、真丝针织、棉针织三大系列,主要产品有多种弹力棉丝线袜,年产能力350万双;真丝针织坯布及内衣,年产能力为真丝针织坯布40吨,成衣25万件;棉针织品年产10万打。产品销往全国各地。真丝针织服装远销欧美、东南亚等地区。

第四节 柞岚 柞蚕 蓖麻蚕

柞岚全县的柞岚,有槲(俗称椤)、麻栎(俗称尖棵)两树种,以麻栎为多。清乾隆年间柞岚弥山遍谷。咸丰四年,因流民来沂水开荒种田,柞岚遭受破坏。至1931年,柞岚面积仅保留一万亩。1950年后,政府力挽此业,到1955年已扩大到30748亩,1958年沂水县成为山东省18个主要产柞茧县之一。夏蔚、院东头、崖庄、杨庄、泉庄、崔家峪等公社为柞岚集中分布区。1958年大炼钢铁、大办食堂,全县柞岚基本破坏殆尽。后虽极力恢复,但至1985年全县柞岚面积仅有5000亩。

柞蚕沂水利县用柞岚放养柞蚕历史悠久。清代文学家王士祯曾作“清溪槲叶始蒙蒙,树底春蚕叶叶通。曾说蚕丛蜀道险,谁知齐道亦蚕丝”的《山蚕词》以赞颂。清道光年间淄川人王培笋在其《乡园乙旧录》中写到“……沂水一带山多槲叶,养蚕大于常蚕四、五倍,蚕聚于树,放蚕人驱鸟,凭守风雨。以萝盛之饮蚕于河……”。1912年,贵州省遵义县派人来沂水学习放养技术,并购种回境放养。1918年年,全县产山茧2300万个。抗日战争爆发后,柞蚕放养日趋衰落。1949年后,人民政府大力扶持柞蚕生产,至1955年全县柞茧产量恢复到8130公斤,1959年增加到175万公斤。1959年后,由于柞岚骤减,柞蚕放养逐年减少,1962年全县柞蚕绝迹。1963年春,从莒县购进蚕籽5公斤恢复放养,但到1979年因柞岚面积减少又停止了放养。

蓖麻蚕1965年7月,从省林业厅购进蓖麻蚕原种40盒进行饲养。秋种自育。1967年放养原种500盒,1968年放养原种600盒。1969年后因蚕茧销路不畅而停养。

第五节 茶

沂水县本无茶树,1966年从安徽调入茶种搞“南茶北引”试验,在龙虎峪、上峪、九岭坡大队新辟茶园10多亩。试种成功后在全县推广。1973年已遍及院东头、夏蔚、崔家峪、沙沟、杨庄5处公社,茶园面积3000余亩。以后逐年发展,1976年冬发生特大冻灾,第二年全部台刈,1978年又遭冻灾,此后逐年下降,1987年底仅保留2074亩。

全县多采用水平梯田种植茶树,谷雨前后播种,播种前对种子进行热处理。幼苗出土到长成茶树除根据其生态特征进行适时的土肥水管理外,还进行整形修剪、冬季防冻、防止病虫害等工作。

茶叶炒制品种有炒青绿茶、黄大茶、粗老茶;再加工茶叶,有茉莉炒青、茉莉烘青。1974年县烟酒糖茶专卖公司建茉莉花室,供熏制全县炒制的炒青绿茶,全县茶叶产量最高年份为1978年达7.5万公斤。1985年产3.72万公斤,1987年后基本停止制茶。

第二节 管理与保护

1949年前,除私有者采取一些个人林木保护措施外,旧政府几乎不予过问。1853年,沂水知县吴树声,对沂水县进行过比较深入地调查,根据沂水实际情况,撰写的“沂水桑麻话”文中极力提倡养蚕植桑。其后历代旧政府也不予重视,所以,直到1949年沂水林业没有什么大的发展。1950年至1956年,林业所有权虽然仍属私有,但党和政府开始采取一些发展林业生产的措施,对林业生产发展起了一些促进作用。1950年,部分乡村建立了林业委员会。在林业委员会的具体领导下,统一规划和组织封山造林。凡林木面积较大的地方,设林业员、护林员。荒山荒滩,只有少数属集体所有,大部分划给农民自栽自管自护,也有联户的。1956年,林木入社,大部分树木归集体所有,为适应新形势的需要,中共沂水县委,沂水县人民委员会于1957年下达《关于农业社内健全林业生产组织的通知》,根据通知精神,全县陆续建立起395个林业专业队,专业人员达到5000多人。同时,发动群众制定护林公约互相监督共同遵守,稳定了林业生产秩序。1958年,在“大跃进”中,林业专林队按军事化进行编制,建成民兵排、班。但因“大炼钢铁”,伐木烧炭,山林遭空前砍伐,林业看护组织名存实亡。1960年以后,政府开始采取一系列措施,建立公社林场,1961年又将林场下放到大队经营,大队林场改为林业专业队。1962年,放宽林业政策,实行林木确权发证。这些措施的实行,使“大跃进”期间山林毁坏的局面逐步得到扭转。1966年“文化大革命”开始后,林业生产失去管理,乱砍滥伐成风。1972年,沂水县革命委员会采取措施,严肃处理了几起毁林案件,同时号召社、队普遍建立乡规民约,林业生产秩序才逐步又恢复起来。中共十一届三中全会以后,林业生产开始逐步推行管理责任制,山滩林木实行专业承包。各乡村对成片用材林、经济林实行划片,定树、定人、定责、定报酬、定奖罚的办法,村委会与承包者签订承包合同。1982年,县建立了木材检查站和木材管理站,其主要职责,一是保护现有林木,管理林木限额采伐及木材检查等;二是征收育林基金,取之于林用之于林。促进了林业健康发展。1987年县、乡(镇)成立护林防火指挥部,各国营林场也与所在乡镇及周围村庄联合成立了护林防火指挥机构,实行协作联防,并购置防火工具,刷写了大量护林防火标语,做到了指挥领导,联防协作,扑火力量,防火设施“四落实”,同时,逐步推广了香椿大棚矮化密植、容器育苗、果树改劣换优、毒绳治松毛虫等新技术,并广泛开展了科研活动和技术培训工作,为林业生产增添了新的生机。随着林业生产的发展,1990年进一步完善了林业生产责任制,认真贯彻落实“一法两条例”(《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《森林防火条例》)和县政府、林业局、公安局分别制定的“两个通告”(《毁林案件举报通告》、《护林防火通告》),全县形成了保护林木人人有责的良好风气,有效地保护了林木资源,当年被省评为护林防火先进县。

全县林业以松毛虫为害最重,50年代初,松林面积小,松毛虫为害面积不超过5万亩。1960年左右,松毛虫为害面积增大,每年达6—10万亩,1964年,发展到12万亩,沂水县人民委员会发动群众开展大规模灭虫工作,采取人工捕打和药杀相结合的方法,基本控制了虫害蔓延。全县共捉虫10万公斤,摘虫茧4.5万公斤。1968至1971年期间,松毛虫为害又加剧,大片松叶被吃光,导致松树死亡。仅院东头公社连片松林即被吃光500亩。山东省民航局先后于1968年、1971年派出飞机来灭虫,使虫害得到暂时控制。由于多年药杀的结果,减少了天敌,增强了害虫的抗药性,破坏了生态平衡,到1974年,松毛虫面积又发展到20万亩。为寻求最佳灭虫方法,县林业局参照外地经验,组织技术力量开展生物防治试验,这些试验主要是放养灰喜鹊、赤眼蜂,生产松杆菌,取得了一些成效。生产松杆菌500余公斤,防治松林2000余亩,杀虫率达80%以上。但这些生物防治方法,技术要求严,还必须掌握准确的季节,因此,不能全面推广应用。80年代初。药物防治采用菊脂类制成毒棒、毒绳。环涂或环扎树干,害虫上树即被毒杀,此外,还辅以灭幼脲喷杀。由于菊脂类药物灭虫高效,且对天敌无害,所以效果甚佳。

1980年至1981年,全县开展了林木病虫害普查工作。查清林木害虫有8目、39科、231种,林木病害36种。全县林木主要害虫有松毛虫、大蓑蛾、杨扇舟蛾、白杨透翅蛾、光肩星天牛、楸梢螟、榆兰金花虫、金龟子类、桃小食心虫、山楂红蜘蛛、黄刺蛾、栗大蚜、桃蛀螟等45种。主要病害有:幼苗立枯病、紫纹羽病、线虫病、杨柳腐烂病、杨树小泡形溃疡、泡桐腐烂病、泡桐黑痘病、板栗干腐病等11种。同时也查清全县林木害虫的主要天敌有草青蛉、食虫蜷、螳螂、食虫虻、寄生蝇、小茧蜂、异色瓢虫、蒙古光瓢虫、虎类、灰喜鹊、啄木鸟、致虫败血症的微生物。1984年,县林业局设立森林保护站,开展林木病虫观测预报、联防和检疫等工作。1985年7月,县人民政府发布《关于认真做好森林植物检疫工作的布告》。随后,县成立检疫机构,设专、兼职检疫员16人。对进出境苗木种子进行了白杨透翅蛾、柳瘿蚊、泡桐丛枝病、泡桐烂皮病、板栗疫病等10种病虫害的检疫工作。1990年根据国务院颁布的《植物检疫条例》,《森林病虫害防治条例》,进一步坚持“预防为主,综合治理”的方针,全县划分了防治区域,推广了新技术、新农药,更有效地控制了病虫害的发生蔓延及危害。

第一节 采伐更新

1949年至1980年30多年间,全县林木采伐量常超过生长量。特别农村,习惯于“拔大毛”的办法,采大留小,采强留弱。结果越采越弱,最后留下一批残次林和多年不成材的“小老树”。这30多年间,还出现过几次大的乱砍滥伐风。1958年“大炼钢铁”和1959至1960年的“大办食堂”,全县成材大树几乎伐光,被毁林木总蓄积达10万立方米以上。1966年“文化大革命”开始后,乱砍滥伐风又起,林业资源又遭到破坏。

为建立合理的采伐制度,县林业局于70年代中期曾在吴坡村搞过采育结合的试验,将老残林先行轮伐。深翻耕地,更新丰产林,这种方法增益效果明显,以后逐步在全县推广轮伐方法。沂、沭河滩改建的速生丰产林,全部采用轮伐方法,每年伐一批、植一批,提高了木材的产量和质量,向越采越多,永续作业的方向发展。杨树丰产林七、八年间即可采伐,亩产材量可达15立方米,出材率高达90%。

1981年《森林法》实施以后,全县对林木采伐采取了有计划地控制措施。1981年9月,沂水县人民政府发布104号文件。规定“不论国有林、集体林,木材年采伐量不超过年生长量。木林采伐要严格履行审批手续,国营林场采伐,要上报省林业厅批准,集体林采伐,年采量超过10立方米的需经林业局批准,10立方米以下的由公社林业站批准。1985年后,全县采取限额采伐。根据全县木材生产状况,核定1986年采伐限额为1.8万立方米,其后每年限额不超过2万立方米,采伐限额经临沂地区行署批准,纳入了国民经济计划。采伐实行核发采伐证制度,对无证伐采,超量采伐及采后更新越过一年者,根据有关法规进行惩罚,使采伐更新走向计划管理。

第二节 木材利用

木材的加工,农村多采用传统的锯、锛、凿、斧、刨等传统工具进行手工操作。1980年后电动类工具开始有所发展。县城和部分乡镇驻地已建起十几处电动带机加工点,主要是将原木锯解成板材。县城设木器厂2处,主要操作工序已实现机械化。

境内所产木材,大部分在城乡民间消费。多用于家俱、农具制造和建筑材料。农具和一些精工制品多采用楸木、枰柳、泡桐、香椿等优质木材。刺槐木质坚硬。多用于农具制作,其次做房屋的梁檩等。杨类木材多用做一般家俱及房屋门窗,松柏类一般用做些小建筑材料及包装箱等。1987年全县实耗木材7.3万立方米,其中自县外省外调入5.8万立方米,县内自产1.5万立方米,分别占木材总消耗量的79.5%和20.5%。从木材结构看,民用材(主要是建筑材)消耗量为6.36万立方米,占木材总消耗量的87.

第九章 国营场圃

沂山林场位于县城西北50公里,沂山主峰南侧,与临朐县接壤。1958年9月初建,始为园艺场。1959年12月经省林业厅批准改为国营林场。总经营面积经省林业厅林业资源调查队调查为1.1万亩。1962年与周围村划定山权林界,落实为9146亩。

建场初期,除原有600亩疏林外,其余均为荒山。1960—1963年,中共沂水县委组织崖庄、马站、诸葛、高桥等公社上万名民工投入治山会战,先后造林9000亩,栽植果树600亩。1965年幼树开始郁闭成林。70年代果树开始结果,用材树陆续成材,至1977年,果园进入盛果期,用材林也开始采伐利用。1977—1987年11年间,沂山林场采伐更新用材林1145亩,产苹果427.5万公斤,产板栗1.75万公斤,总收入195.1万元。

从1985年开始,经营管理实行全面责任承包。1987年,全场拥有职工68人,分总场,石槽峪、上沟、北山、西坡、东沟6个林区,林业用地9004亩,有林地面积8767亩,其中用材林(主要是刺槐、杨树)6336亩,防护林(主要是松类)1919亩,经济林512亩。包括苹果337亩,板栗175亩,林材总蓄积量1.8万立方米。同年,设立沂水县公安局沂山林场派出所。1977—1988年,采伐刺槐成林1307亩,产木材4000立方米,苹果常年产量35万公斤左右,全场年均总收入45万余元。为扩大苹果销路。该场于1989年在沂水城建千吨储存恒温库一座,1990年投产,年增值10万余元。

沂河林场位于县城西,沂河东岸,建于1960年7月。总面积3864亩,辖上岩寺、圣水坊两个分场及马荒、兰香埠、场部3个林区。

该场大部分用材林断续分布在沂河干流两岸的沂河滩,北起信家庄,南至与沂南县交界的兰香埠,连绵30余公里。建场初,主栽树种为小叶杨、刺槐。由于河滩土瘠。树木多年不成材。1973年开始实行科学造林。栽前抽沙换土,造林采用优良树种杂交欧美杨。栽后施肥浇水,使林木达到速生。到1982年,全场速生丰产林已达740亩。丰产林总蓄积1200立方米,高产林中,林木生长量平均每年每亩2.5立方米以上,至1990年该场杨树丰产林已近千亩,其中高标准的丰产林达600亩。

经济林主要分布于上岩寺分场。该分场原为上岩寺果园,始建于1955年。1958年,果园面积扩大到200亩,干果园50亩,荒山造林1500亩,1963年与沂河林场合并,改称分场。

1986年,全场有职工67人,经营用材林1330亩,防护林1322亩,经济林243亩。全场林木总蓄积量6600立方米,成熟林蓄积量1015立方米,年采伐量347立方米,产果量20万公斤,年总收入12.7万元。1990年总产值36.3万元,总收入22万元。

辛子山林场位于县城西南30公里的院东头乡境内,原为庙产,1950年收归国有山上原有树木稀少,只有小片赤松,麻栎疏林残次林。1951年,县林业所委托田家峪村代管,1959年改建为辛子山柞蚕场。因蚁害严重,柞茧产量很低,不宜继续发展,随即改建为林场。同年冬。县委组织依汶(今属沂南县)、姚店子、院东头3个公社民工,分批到辛子山林场整山造林。到1961年,造林4000亩,使大部分荒山绿化。1961年恢复沂南县建制。北大山林场析出归属沂南县,属沂水县部分定名为辛子山林场。

1962年,辛子山林场扩大造林2000亩,栽板栗50亩,建苹果园5亩。至70年代,松林郁闭,松毛虫危害严重,林场放养赤眼蜂治虫,效果显著。1987年,设立沂水县公安局辛子山林场派出所,编制3人,维护林场秩序。辛子山林场经营总面积6002亩。其中防护林5694亩,用材林206亩,经济林102亩。林木蓄积量1600立方米,有职工27人。

汞丹山林场位于县城东北部杨庄镇境内。林场辖汞丹山、峨山、金华山、胡家庄4个林片。其中胡家庄片是1933—1937年间国民党县政府支持地方集资营造的,汞丹山、峨山两片1949年前系庙产。1949年,收归国有。1950年,莒沂县政府将汞丹山、峨山、金华山、胡家庄4个林片合一,组建成国营汞丹山林场,场部设在高家楼子村东,并于当年栽植赤松24万株。1958年,场部迁至汞丹山脚下。

1970年以后,林木陆续成材,并开始采伐,年采伐量5—10立方米,到1986年,林场总经营面积1020亩,有防护林885亩。用材林13亩,经济林112亩,林木总蓄积2000立方米,年产果类3万公斤,现有职工13人。

城子苗圃位于县城北35公里杨家城子村西南,始建于1952年1月,初建时,房子10间,职工12人,总面积140亩,其中育苗面积80亩。当时育苗树种主要有刺槐、板栗、乌桕、女贞、车梁木、赤杨、甜茶等,每年出苗约50万株,1959年之后,苗圃所育苗木则主要以杨、松、花椒、苹果为主,每年经济收入约1.5万元。1981年,国家拨款5万元,将苗圃南迁1公里,建房40间,新址面积114亩,育苗面积60亩。1982年,建温室60平方米,新开10亩花卉圃,培育雪松、冬青、毛刺槐、洒金柏、龙柏、月季等庭院绿化树木及花卉50余种,并繁育出刺槐良种无性系号10多个。1985年,圃内实行承包责任制。当年苗圃收入达3万元。

城子苗圃建成后,为全县特别为马站、高桥、杨庄、圈里等附近乡镇的荒山荒滩绿化提供了大量优质苗木,成绩突出。第一任主任刘玉美在50年代初以圃带村,加速绿化,成效显著,于1956年被评为全国林业劳动模范。

龙山苗圃位于县城西8公里的龙山北侧,建于1953年春,初有房屋11间,职工5人,总面积138亩。当时育苗树种主要有松柏、核桃、板栗、后引进乌桕、杜仲、女贞。1957年,为适应河滩、“四旁”造林需要。育苗品种增加,育美杨、小叶杨、毛白杨、刺槐等用材树苗60亩,并培育苹果、花椒、核桃、桑、栗等经济苗木20多亩。70年代后,先以培育花椒、棉槐苗为主。接着又引进水杉、淡竹、雪松、北京杨、八里庄杨、健杨及刺槐良种无性系进行育苗。后又引进沙兰杨、214杨、69杨、72杨等杂交欧美杨,成为全县最大的杂交杨良种育苗基地。

1985年,苗圃实行承包责任制。1986年,固定职工16人,总育苗面积110亩,全年总产值3.5万元,1989年进一步完善了承包责任制,实行以统为主,辅以“四小”(小段生产计划、小段包工、小段验收、小段评比)作业,进一步调动了职工的积极性,生产有了深入发展。

于沟苗圃位于沂山脚下,县城西北45公里的东于沟村东南,建于1950年,原为省林业厅造林站。总面积90亩,育苗面积85亩,1952年移交沂水县。建圃初期,主要培育山滩绿化和干果树种,所育苗木无偿供给附近村庄。1955年,该圃改属县桑苗圃,以培育桑苗为主。1958年又划归沂山林场管理。主要为林场造林提供苗木。1963年恢复独立核算经营。1984年,实行承包责任制,调动了职工的积极性。育苗面积60亩,苗木质量较高,经费达到自给有余。1988年省林业厅授予其为“脱贫致富先进单位”。

邵家宅苗圃位于县城西南25公里处,1950年建圃,隶属沂蒙造林局。1953年移交沂水县经营。当时面积87亩,1966年扩大到137亩。该苗圃地处姚店子河与沂河交汇处。地势较低,原以育桑苗为主,因紫纹羽病危害严重,于1965年改育用材林、经济林苗木,因紫纹羽病继续危害中断育苗。1980年恢复育苗,以杂交杨、刺槐、葡萄、苹果为主。育苗面积80亩。1989年以来,该圃克服了单一经营,新建雪桃、蔬菜等园40亩,并发展电力灌溉,生产形势好转。

王庄园艺场位于县境西,距县城40公里,1949年建立于圣母山上。面积12亩。拥有德国传教士1901年从烟台“大本营”引来的大樱桃15株、苹果250株。1958年扩建为220亩,栽植苹果树3700株,樱桃54株,桃160株,梨60株、葡萄150株、刺槐500株(作防风林)。1963年与东岭园艺场合并,名为“沂水县东岭园艺场王庄分场”,1964年独立,更名为“王庄果园”,自建场至1982年隶属县林业局。1983年划归县农业局管理。1985年更名为“王庄园艺场”。从建场始,果园就有经济收入,1966年大批新栽的苹果结果后,收入大幅度增加。1972年达到自给有余。1985年实行大包干责任制,每年果品总产量在10—15万公斤之间。全场有职工18名,房屋40间。

东岭园艺场位于县城内东皋岭上,1953年建场,面积70余亩,栽植各种果树500余株。1958年扩建为450亩,栽植各种果树1万余株,其中苹果0.8万株、梨0.1万株,山楂、桃等0.1万株,1964年后果品产量大幅度增加。至1985年,年产果品25—40万公斤,收入自给有余。1982年前隶属县林业局,1982年后划归县农业局管理,1987年9月,该场改建“东皋公园”,隶属县城乡建设委员会。

沂水蚕种场其前身是1949年在葛庄设立的沂水专区蚕业指导所,征地46亩建成的桑园。1950年开始制蚕种。1953年撤销指导所,始称葛庄蚕场。1953年沂水专署并入临沂专署后,蚕场交由沂水县领导,并改名为沂水县人民政府葛庄蚕场。除利用蚕场桑园育种外,并与常庄、大崖头两村进行合作育种。年饲养蚁量200克,制蚕种200张左右。1959年冬,因兴建跋山水库,蚕场迁马站公社黄家店子大队西北,更名为沂水县黄家店子蚕场。征用土地540亩重建新场。1960年退还群众土地180亩,保留面积360亩,其中桑园220亩。1963年蚕场由国营改为国队合营,在蚕场技术指导下,由黄家店子、董家庄、石家庄3个大队管桑养蚕。1968年恢复国营,并开始制蚕种,当年制种3187张。1980年制种23952张。1981年底,又更名为国营山东省沂水蚕种场,直属于临沂地区丝绸公司领导管理。1982年划归县丝绸公司。1986年制种2.3万张。1987—1990年,由山东省丝绸公司拨款,翻建、新建蚕室4212平方米。1990年制种2.6万张,全场固定资产102.19万元,共有职工42人。

县志写到第六章呢 就到此结束吧

全文还有相当多的一部分,但百度审核是在让人困恼,无法继续上传,请见谅

爱华网

爱华网