1、黄昏

黄昏,是避不开的。

但如此突然、继之以

风和狂雪的黄昏,

让人猝不及防。

【“避不开”,写出了起先站在黄昏面前,继而被黄昏中的风、狂雪淹没的人。看似一个场景,却是大的人生。“猝不及防”,有一种在惯有黄昏秩序之外的不安。】

2、乌鸦

黄金堆积树下。

光秃的枝干上,

住着乌鸦一家。湖水中的白杨树呵,

月辉之下,既清冷、又温暖,颤动着……

【黄金,使时光富有质感。生命的质感。最好是最后的“颤动着……”,有一种长久渴望之后而溶入的激动。从岸上到湖水,从天空到倒影,一个新的空间被语言“画”了出来,但这种画面却是“颤动”的。阿信有极强的抓住“瞬间”的能力。】

3、白杨

白杨入梦。僵硬的枝条

像灰白的手指

探向水底:那里

有一座深渊般的天空。

【这里面,令人痴迷的,是一种反向又正向的生长。诗行,被沉思浸透了。面对“深渊般的天空”,你会写一首诗吗?】

4、鸟

由于长时间关注

窗台上,这只

可怜的鸟,

失去身子,变成一小段木头,或树根。

直到我目光的刻刀,把它重新

雕成一只鸟。

这只鸟

发出

近似木质的声音。

【本象和喻象之间的关系?无论如何变,那种“木质的声音”不能变,即使离开了,还得回来。这可以看作阿信对诗歌出发点或立足点的思考。】

5、树木和人

在风中,树木和人掩面狂奔;

在雨中:树木更加挺拔、高大,而人屈身逃离。

树木和人的区别,也是人与人的。

【内在诗思上,仍然是以树喻人。三句之间,互相阐释,留足了空间。好在,叙述的清晰和准确。】

6、蝶翅:想起李叔同

蝶翅打开:一个自由、斑斓的国度。

当它合拢:一座小小的精舍,一个宇宙。

【弘一出家前的多方打开,和出家后的绝情,有点像一个谜。其中如何贯通,外人殊难了解。阿信借用蝶翅的张合,将两种向度合一,交织于蝴蝶自身。在这儿,人性复杂性的强度出来了,也有一个旁观者的一份理解。但很难说,诗人的理解就是对的。可问题是,诗人写的本就是自己,李叔同如同那蝶翅一样,只不过是诗人眼中的又一个物象或一种事物。】

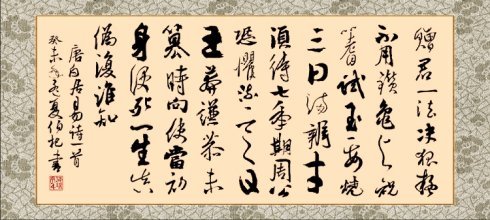

7、读画

细腰宫妓,

观鸟扑蝉。

鸟飞,

蝉落;曲尽

人散。

【一幅美妙的画。前两句是看到的,客观;后三句是想出来的?是经验,主观?味道看似有点淡了,因为过于熟悉的词和场景,有时会更容易与读者切合,有时会相反。但阿信的此诗,有意思的是,当你琢磨其断句时,面画面感就出来了。静雅中有份顽皮和喧闹;也有一份难以尽言的怅然。——后三句当然是看见的和听见的,原来,看到和听到这些的那个人也在其中。】

8、下山

满坡风声。满坡白色茅草

凌乱的头发

她裙裾飘飞、脸色潮润

在下山的路上,渴望

遇见一头豹子。

【“豹子”的出现,让这首诗变得奇崛、陡峭。风、头发、下山的女人,这些冲向山脚、本来要舒缓下来的事物,突然竖立起来。豹子,是又一道悬崖。】

9、雪夜

荒郊。车子抛锚。

踩着雪,呵着热气。

多么安静啊——

突然就回到了童年

那繁星密布的天空。

【始终在温暖中长大的人,体会不到这种寒冷的凌烈、清澈和辽阔。人生的途中,有一次这样的清醒和停顿,我们就不会偏离内心的方向。】

10、怀念

十一月。天气回暖。但那些树叶

再也不能回到枝头。我换上的棉衣,

也不打算脱下。这些,你都知道。

你不知道

我微曲的手指,

在流动的空气中

仍在回忆

你乳房的形状。

【这在阿信的诗中有点“另类”。只是有点,如果我们心里抛开了一些杂念和道德的判断,这首诗还是在常规之内。但细微。以人的身体的变化起始,到活动的手指,到乳房,这里面自有其内在的线索。语言的魅力在于,阿信将这种肉体的隐秘记忆,借助微曲的手指固定了下来。在即将降临的寒冷中,这形状的记忆,具有了挥之不去的温度。感觉到,这种温暖的背后,有一种空阔的苍凉。】

11、惊讶

雪创造一个新世界,就在窗外。

我惊讶地发现:那个人,正把沉重的窗帘拉开。

(2012、10、27——11、9)

【雪创造了一个新的世界,久未这么写诗甚或搁笔已久的阿信,也“创造”了一个自己的新世界。那个人,就是他自己。通过语言,阿信重新“回到了自己”。或许,这片雪的世界,原本就在他的身体里,被外在的各种纷扰如同厚重的窗帘那般遮蔽了。拉开,就是敞开了自己。一种全新的感觉。这和我近几日的思考吻合:诗歌也可以让一个人转向,浮躁中的安静,也是转向之一种。或许如阿信所说,所谓奇迹就是把一个人领回来的艺术。果如此,奇迹在阿信身上的的确确发生了。】

12、看见菊花

在邻居的阳台上,秋阳温存。

在路边小店的招牌下,几只破瓦罐,淋着秋雨。

这些菊花应该长在篱下,但是并没有。

这些菊花看上去也是菊花。就算没人看见,它们也是。

(2012、10、23)

【看来阿信是喜欢菊花的,记得他有一首《9月21日晨操于郊外见菊》,那在秋风中的菊花,令阿信感慨万千,有一种自况的味道,但自况中暗含骄傲。这首《看见菊花》,似乎多了一份温暖,但“看见”二字,显然有一种新发现在里面,这菊不同于有人照管、欣赏的“篱下菊”,它们是被忽视的。“就算没人看见,它们也是”,这种肯定自有一番沉思在其中。我想,短短几行中,节奏的起伏,让这些长句也摇曳生姿,内在的动感美,正和菊花的静默互应。

但或许,“看见”一词,还有另外的意义,如同目击,是自然而然的。是的,自然,后来我又读的时候,想起了佩索阿的:“我相信世界就像相信一朵雏菊/因为我看到了它”。雏菊就是世界,雏菊既是部分也是整体,是“自然”;“看见”也是一种存在,是一种“自然”。与世界的相遇,是一种自然的、自在的行为,而不是刻意行为,也不是“思考”。佩索阿说了,世界如同雏菊,不是让我们去思考的,它在哪儿,我们做的只是“注视,然后认同”。

这两种理解之间显然存在着悖论。但那又怎样,这不是诗歌本身的矛盾,而是世界的和诗人自身的矛盾。这都是脱口而出的诗句,却是立体的,有不同的侧面,光辉或者暗淡,关键看我们阅读的视角。因此更需要称道这质朴的语言所蕴含的力量和生机。】

13、唐·一个诗人的消息

写作是一种生活,抚琴也是。

他的后院长着一株融入月光的桂树;

阶前,几簇新竹。……青春作伴

美好的春天和诗酒岁月,在这里度过。

其余的日子,则形同梦游:

在一座座幕府和残山剩水之间。

晚年,他带着疲倦的身体回到破败的故乡。

(2012、11、5)

【或许我的记忆有误,想想,这个唐朝诗人,有王维、杜甫、李商隐等等的影子。或许,这个诗人就是阿信意识和情感中的诗人,不是具体某个诗人。我这么理解还在于,这个诗人也是一部唐史。学历史出身的阿信,诗·史·人如此合一,确实厉害。】

14、鸿雁

南迁途中,必经秋草枯黄的草原。

长距离飞翔之后,需要一片破败苇丛,或夜间

尚遗余温的沙滩。一共是六只,或七只,其中一只

带伤,塌着翅膀。灰褐色的翅羽和白色覆羽

沾着西伯利亚的风霜……

月下的尕海湖薄雾笼罩,远离俗世,拒绝窥视。

我只是梦见了它们:这些

来自普希金和彼得大帝故乡

尊贵而暗自神伤的客人。

(2012、11、20)

【竟一时失语。秋天的尕海湖我见过,湖水碧蓝,湖边依然斑斓,只是风吹过,已有一丝透骨的冷。月夜下的尕海湖,我无缘得见。阿信看来此次也是梦见,按着曾在某个月夜见过的样子。湖水在月光下,满目是霜。这是鸿雁歇脚的地方,也似乎是阿信心灵的栖息地。普希金的出现,让我联想起到甘南草原来旅游的诗人们,他们中,也必然有受过伤的,来静谧的、无人打扰的草原疗伤。当然,鸿雁的南迁,如同人生的长途。也许,在这六只、七只中,其中一只,是人邻,是古马,是娜夜、阳飏,或许是阿信自己……】

15、在尘世

在赶往医院的街口,遇见红灯——

车辆缓缓驶过,两边长到望不见头。

我扯住方寸已乱的妻子,说:

不急。初冬的空气中,

几枚黄金般的银杏叶,从枝头

飘坠地面,落在脚边。我拥着妻子

颤抖的肩,看车流无声、缓缓地经过。

我一遍遍对妻子,也对自己

说:不急。不急。

我们不急。

我们身在尘世,像两粒相互依靠的尘埃,

静静等着和忍着。

(2012、11、21)

【开始以为,这是一种转变。现在想想,隐忍的阿信,实在是忍不住了,才不得不发而为诗,且离开惯常的表达路数,让人生的经验更为显性罢了。】

16、雪夜独步

现在只有雪粒划破空气的声音。

现在一个人面对黑暗和内心。

现在醒着,是一座孤岛。

现在写下诗歌:雪是月光和酒,而夜晚是起伏的波浪。

(2012、11、23)

【人如孤岛,心是大海,好。我在想,这首诗的场景所在,海边?黑措?如果是黑措,则空间犹如昌耀的《斯人》,瞬间扩大。若果在海边,则可视为一种打开之后的涌入和摇晃。等等,“现在醒着,是一座孤岛”,为什么是孤岛,而不是一棵树?为什么是起伏的波浪而不是起伏的草原或山峦?山舞银蛇,原驰蜡象,似乎也可以。因为我一直在想,阿信的黑暗和内心,必定有种内陆质地。唯如此,雪粒划破空气的声音,则锋利如刀割也。

但这种臆测是多么危险。不日,我读到《固执》的阿信:“固执地想把大海写入诗歌,想把一种/人类无法根治的毒素,植入此生。”

又想想,这种臆测还是有道理的。内陆和大海之间,河流和诗歌就是道路。惟其月光、酒,也成了一种无法根治的毒素。

17、雨季

说定了,陪你去玛曲对面的唐克。

看亚洲最美的草原,看雨后河曲

壮丽的日出……

我闲居已久,懒于出门,心中长满了蘑菇。

我们搭伴去唐克,是第一次。也可能

是最后一次。

雨季如此漫长,草原上的小路泥泞不堪。

我去屋后林中

砍两根顺手的木杖,趁着晨雾未散。

(2013、7、24)

【这么美,这么深情,这么“最后一次”,以至所有的看这诗的人,都会想,要是那个“你”就是自己多好啊。而事实上,即便它是不断的雨中、眼看和人邻之间的约定即将落空时,阿信写了这首即景诗,但把它看做是阿信向所有的人发出的邀请未尝不可。那美,不是一直在那儿;那蘑菇,不是说长出就能长出。得到阿信邀约的人,是多么幸福。一个孤独已久的人,和人约定,即便是约定一块儿聊聊天、喝喝酒,都是在试图慰藉自己的心灵,是一件天大的事。】

18、湖畔·黄昏

穿过油菜花地的一条沙土路把我们一直送到湖边。

清晨,不时有小鱼

跃出谧静湖面。……现在是黄昏

高原深处的风,推送

钢蓝色液体

砸向堤岸。

没有赞叹、颂祷。没有

神。

……仅余呼吸。

和这天地间寂寞之大美。

穿过油菜花地的一条沙土路把我们一直送回

星光披覆的路。

【这条路就是诗歌的脉络。阿信能看见它,说明在混乱的人世,阿信的心是镇定的、沉静的,他知道自己去寻找的是什么。在湖畔,他做了选择。因此,我更感兴趣的是“这天地间寂寞之大美”。】

19、驱车:从黑马河到橡皮山到茶卡盐湖

我,一个原野过客

知道什么人间奥秘

世界奇迹?

我,只是看见了

这些偏僻之地

壮丽、奇幻的事物。

它们,一闪而过

在我人生中途的

车窗之外。

它们也在证明

上帝的存在。

在抵达宿营地之前,这种想法

让我

重归安静。

【这首诗,几可替代我《真实,温暖而荒凉》一文中的一大部分内容。不好意思,阿信兄,如果当时细读了这首诗,我就会省事得多。你是一个活生生的证人啊。哦,你也是证据。你和你的诗都可以在别人指责我的时候,为我辩护。好的,在对事物的热爱中,在对存在的敬畏中,在你的诗歌中,让我们重归安静:回到自己,和自己的生活。】

20、一种春天

在野梨树和红桦交织的山坡上,

在野梨树的白和红桦尖利的高音表达中,

春天依然是和谐的。

可以触摸。接受着

触摸。但

还是有一些委曲。

不易察觉:那些顺山溪飘下的

白色花瓣。

【和谐中的不和谐,高音表达中流走的花瓣,这就是春天中的“一种”。除了热烈的色彩之外,就是野梨树和桦树本身的安静与它们的“表达与委曲”。“可以触摸。接受着/触摸”,突然出现的这句,显然指向是相反的,起码各自的主体不一样,应该是情景之外这种春天延展的,或者虽然不易但还是“察觉”的感受线索。】

21、秘密的时辰

在你的掌心里有一条隐约的纹路指向我。

在白天它会隐去。

星星的课堂上一个魔法师在做着神秘而复杂的推演。

以神的名义:我不能被发现。

这是仅属于我俩的秘密时辰。

【“星星的课堂上一个魔法师在做着神秘而复杂的推演”,反复念诵这句,直至以为自己也能够写出这样的诗句。就这首来说,并不复杂,因此余不多论。夜再次降临,这秘密的时辰,据说有一个“星星的课堂”,我们去吧,看看那个魔法师,是不是阿信。】

22、这些简单的日子

把这些简单的日子留住,

我,我和你,更多的我们

曾经逗留、徘徊、回顾和穿过。

一种回声:这些不可能的道路。

喝吧。请尽兴

这杯中酒,这胸次间的块垒

当你站在朝霞和暮鸦的出生地,

或者,来到这熟悉又陌生的山脊。

一个不确定的声音

说着:决不。

另一个声音,延续、敲击着崖壁

仿佛在回答:是的!

【简单的日子不简单,竟然是条“不可能的道路”。于是我们看到,胸次间的一种纠缠。在起伏的节奏中,诗意也到达那“陌生的山脊”。有沉郁,也有峭拔与浑茫。】

23、催眠术

一次远行恰似午间睡眠。

海浪深沉,帆影淡远……

疑虑在加深。

而船长,总会适时出现。

没有上帝的标签,当然

也不是你晒黑的兄弟。

有一天,你从我们中间离开

然后又回来——这不是梦。

你发现所谓奇迹就是把自己领回来的艺术。

【人生如梦,此言非虚。生活的海浪,帆影一样越来越远的理想,一个人在挣扎中会迷失。这其中,又不是十分清楚自己的状况,我们还是继续在不断向前,有船长不断纠正我们的方向,有祈祷中现身的上帝,有晒黑的兄弟共度旅途的寂寞……,且慢,“疑虑在加深”,对自身还是进行着反观,船长、上帝、晒黑的兄弟、你,几个影子合为一体,那个离开的人回来了。终究,我们的一生就是寻找自己,找回自己。把自己能从浩渺的大海和梦境中领回来,这是“奇迹”。对诗人来讲,是诗歌。】

24、镜子

把镜子翻转过去或者面对是他的必修课。

我注意到他还时常与花架旁一只易于反复的猫过不去。

你也熟悉他。我们是近邻

我们彼此肯定,然后否定,然后再肯定

这显然是荒谬的。问题在于

这都是客观的,那面镜子,它存在。

【猫的反复是因为,猫不像狗那么忠诚和专注。经不起诱惑的猫,必然也是人的一面镜子。和镜子过不去,就是和自己过不去。沉溺自我或审视自我,躲避或者面对,都是真实的。这样的人之中,不只是我,也有你。用肯定别人来肯定自己,或者用否定别人来肯定自己,肯定的否定,否定的肯定,这种用外在的事物来否定或肯定自我,“显然是荒谬的”。问题是,这荒谬“客观存在”。感性和理性,阿信,通过镜子,巧妙地达到了平衡。仿佛镜子里写着这些话,阿信只是自自然然地把它们抄下来即可。】

25、他和我们

他在草原上生活的时间足够长。

二十六年,

而且,还在继续。

一个外地人。

没有人会否认这一点。

大家都不愿意提及

保持着默契。

当然,我们都承认

我们承不承认不影响他继续在那里生活。

这一点,谁都明白。

想想就明白。

他和我们,都回避着这一点

否则,这次午间谈话会变得

十分艰难。

【刚好手边有份资料:1986年自愿到甘南去工作的阿信,到写这首诗时,是26年。因此,我最想指出的是这首诗的自传性和自况味道。一个外地人,在草原上生活了26年,他还是外地人,但他早和“我们”之间有了“默契”,又是一种认同,一种客观存在。“想想就明白”,这其中的艰难,比一次“午间谈话”大多了。实际上,这也是阿信的一次自我确认,或者说对“自我存在”的一次确认。一个人意识到自己的存在,意识到自己的相同和不同,也不是一件容易的事。除了“午间谈话”,26年的具体事件都隐去了,只剩下这些“沉默”的语言,如同一个人的存在一样,我们都无法忽视。】

爱华网

爱华网