冯积岐

第一次和画家约会是在秦岭浅山的一个避暑山庄。在此之前,她和画家只见过两次面只说过几句话。此后,画家象一片绿叶,在她眼前飘来飘去,飘来飘去,最终粘住了她;她一看见那片绿叶就嗅见了画家身上释放出来的气味——一种她也说不清道不明的、无法命名的气味。她只有一个念头:我想做点什么。是做爱吗?是。又不是。究竟想做点什么,她也说不清。这一次,画家主动约她,她从县城坐车到了齐镇,又从齐镇倒了一次车,才到了那个避暑山庄。在倒车的过程中,她要在毒辣辣的太阳底下走十多分钟;尽管,她的连衣裙被汗水湿濡了,她并不觉得热。我想做点什么我想做点什么……内心的呼喊仿佛雷雨一般浇灭了她浑身的躁热。一旦有了这个念头,她的浑身就充满了力量。走进避暑山庄,走进画家的房间,她的心突然又平静了。画家的房间里有一股沁人心脾的凉气,一扇窗户打开,凉风从窗户里灌进来,房间里有了青草、绿叶的气息。坐在沙发上,她可以看见,山坡上静默伫立的树木;可以看见,树的叶片在风中呓语似的动弹。这里恬静、幽然,仿佛是谁从三伏天拎出来,轻轻地搁置在仲秋的一个世事洞明的老人。他们在一起谈什么呢?其实,她和画家生活在相差很远的环境中,他们的追求,爱好也不同。她喜欢画画喜欢诗歌喜欢音乐,最终和艺术无缘,而干上了医生,况且是一名兽医,整天和牛、马、猪、羊这些动物打交道。她的曾医干得很不顺心,有本事无法施展,还常常遭人嫉妒。她觉得,她无论走到哪里,身上都会散发出动物的气味。因此,当画家坐在那张沙发上的时候,她坐在了床沿——她是有意识地和画家拉开距离的,她生怕她身上的那股兽的气味刺了人。画家并不健谈。他们没有说绘画没有说作诗也没有说歌曲,而是说穿衣吃饭。画家也是本土人,只是离开故乡近三十年了,对于故乡的小吃津津有味,一谈起来,好象那些美味就卷在他的舌尖。不错,食色——性也。谁不喜欢美味?她和画家,你一句,我一句,把凤山县的小吃一样一样说了一遍。当他们都陷入回味时,她就觉得极其无聊。生活中,没有使她兴趣盎然的事情。她闪上来一个念头:我想做点什么。她的内心里有一种无法言说的渴求,这渴求既明晰又朦胧。她坐不住了。她提出来要回县城。画家一看表,说,你看,你看,只顾说话,都快7点了,快去餐厅吃饭吧。她本来想推辞,她一看,画家一脸的诚意,就跟着画家到了餐厅。吃完饭,下了楼。在楼房前一看,这川道里很明亮,傍晚的风从两边的山上扑下来,十分凉爽。真惬意啊!

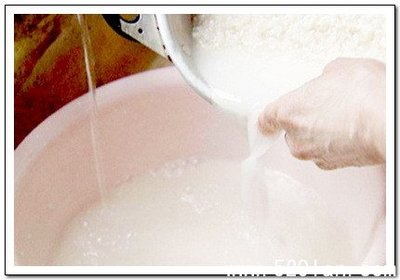

当她跟着画家再一次上了三楼的时候,她只有一个想法,在这里睡一个晚上,何尝不是一种享受?促使她留下来的不只是宜人的环境。她的内心里有一种冲动,想反叛自己。进了洗澡间,站在喷头下,她洗了一遍,又洗了一遍,她要把她身上那股动物的气味洗得光光净,留下一身清香。她一只手托着肥硕的乳房一只手打沐浴露,然后是腋下,然后是小腹下的那个地方。她从来没有这样仔细地洗过。

她从洗澡间走出来的时候,画家并没有显出惊喜,他平静得如一潭清水。她拢了拢满头披散的乌发再次说,我回县城去呀。画家这才走过来轻轻地搂住了她,画家说,别回去了。咱们彻夜长谈,好吗?画家把嘴凑上来,在她湿润的嘴唇上轻轻地一吻——仿佛表演似的,不带一点儿情感。她木然地站在那儿。此刻,她又在犹豫了;这算什么呢?画家说,不要走,我去冲个澡。她不能欺骗自己——她不想拒绝画家,她渴望和他在一起。

十点钟的时候,她和画家并排躺在了床上。她一侧身就能看见,窗外的天是浅蓝浅蓝的一方,两颗星星打磨了似的发亮,山坡上的树木挤成了一团。房间里淡然、悠然、安然。画家给她讲述他在省城里的奋斗、拼搏。她专注而安详地听着。她不由得把身子贴紧了他。她不由得把手搭在了他的胳膊上抚摩,——画家的肌肤象绸缎一样。画家吐露了他第一次见到她就产生了爱意而有意识地克制自己的事情。她半信半疑。画家讲述他第二次见到她想搂抱她最终没有胆量的心理活动。她还是半信半疑。她不明白,画家为什么喜欢她。她有什么地方值得画家爱呢?画家的回答简单而深奥:没有原因,爱就是爱。画家动手给她解下了胸罩,画家动手抹下了她的小裤头。画家这么做的时候,她没有推拒,她只是看着画家,她的目光里有一点不安。不是她不忍心推拒画家,而是她推拒不了自己,她的内心里在呐喊:我想做点什么我想做点什么。她一丝不挂地和一丝不挂的画家搂抱在了一起。画家并没有即刻就做。他用一只手在她的肩头上,脊背上、胸腹上、屁股上抚摩,在她的身体的每一寸地方都留下了手印——画家的抚摩象鸡毛扫过一样轻盈,又象盖钢印一样一丝不苟。她舒服极了,尤其是当画家把手停留在她那个地方的时候,她的屁股不由得在扭动,嘴唇翕动着发出了娇喘。

她和画家做了又做,做了又做。画家年过五十了,为什么这么能干?而他和强兴国在一起,每次都如同闪电一样,刚看见刺眼的亮光就消逝了,这就是男人和男人之间的区别?只有上了床,女人才知道,男人和男人之间,差别可大了。画家心里明白,不是他能干,而是她响应了他,她不只是身体在反应,她的内心也在反应。她的身体和心灵都接纳了、确认了他对她的需要。同时,画家的渴望在她的身体里心灵中都落实了。她的快感如同血管里推进去的液体在全身漫延,抵达她的脏腑、血液、神经、骨胳乃至头发梢和指甲尖——她的全身的每一处都被牵动了。这就是灵与肉的结合,这就是完美的性爱。完美的性爱不只是来自身体的兴奋,也是精神的满足。

和画家第二次约会已是深秋时节。那是一个天气晴朗,阳光和善的日子。一场秋雨过后,大地被洗刷得面目一新。收获过后的田野上安详而静谧:一副笑模笑样。星期六的午后,她踏上了去西水市的客运车。

星期五晚上,她和强兴国做完爱,强兴国准备睡觉,她仿佛给自己说,我明天想做点什么。丈夫问她,你究竟想做点什么。她说她不知道。丈夫说,你想做就做。她说,不知道做什么好。一踏进三十岁的门槛,她变得焦躁不安,时而郁闷无趣,时而火烧火燎。她每天晚上和丈夫想做,而每天晚上做了之后,她就沮丧,就更加焦灼。她没有满足。她的想法很简单,象吃饭一样,她想一次吃饱,饱得向外溢,这样,她才能安心做事。她觉得,她只有把床上那点事做妥善做够,才能踏踏实实地去做其它事,不然,她总觉得自己的心悬着,人悬着。可是,和丈夫在一起,他做不到这一点。并不是丈夫的能力不行,丈夫是很强壮的,而是她的内心没有发出响应,身体也就不响应,觉得平平淡淡的,缺少亮点。两个人的身体看似结合了,实际上,如同在两条道上跑的车,丈夫的迈力其实是白忙活。她毕竟到了理智之年,毕竟是大学毕业,她没有轻率地去找其他男人——尽管,进攻她的男人至少有一打。不是她不给强兴国戴绿帽子,而是内心里有一种声音在提醒她:你想做点什么都可以,就是不能和丈夫以外的男人上床。

星期六早晨起来,她依然给丈夫说,我想做点什么。强兴国笑着说,要做什么,你就做去,给我说什么?她说,不知道要做什么,叫我想一想。强兴国说,不用想,除了不跳楼不割腕不喝农药不上吊,什么事都可以做。她笑了:恰恰是你说的那几件事,我想试一下。强兴国说,试一下,明年的今天就是你的周年了。她说,多活二十年,少活二十年是一样的,反正到头来,都是一死。强兴国把手里的水杯掉在了卫生间的地板上了。玻璃水杯破碎的声音如同喝下去的烈酒一样。丈夫正去取拖把,她的手机响了。画家发来短信,叫她去西水市约会。她这才把自己理清了,她想做的事是约会。她装好手机,背上包,给强兴国说,我去西水市逛一逛。强兴国问她,晚上回来不回来?她说,大概不回来。到时候给你打电话。强兴国说,去吧,去吧,我知道你在家里呆不住。

她知道,丈夫不会拦她的。不拦的原因是,丈夫对她是放心的。

大概,在丈夫的心目中,她是一个温顺,乖巧、善良、贞忠不二的女人。她和丈夫并不是自由恋爱后结婚的。丈夫是古都大学历史系毕业的。刚毕业,分配到了乡政府,丈夫夹着尾巴做人,辛辛苦苦地干,终于干到了县政府办公室,混上了副科级。而她是华东农业大学的尖子学生,她毕业后,在乡镇一呆就是四年。每年两次搞防疫,她钻猪圈,钻鸡窝,身上那牲口和中药的味儿老远就能闻到。四年以后,她终于回到了县城。她和强兴国一样成了大龄青年,一样希望步入婚姻的殿堂。所以,朋友一撮合,他们就成了。新婚第一夜,强兴国特别兴奋,让他没有想到的是27岁的妻子依然是处女一个。在大学的四年里,追求她的男生不少,也有教授勾引她,她知道她的女同学或者和男同学在校外租房过起了夫妻生活,或者隔三岔五地去宾馆开房,或者上了教授的床,或者被某个大款包养。可是,她从没有动过心,牢牢地看守着自己,从来没有产生过我想做点什么的念头。她把贞操给了丈夫——这是令她自豪的事。婚后八年了,她和丈夫没有红过一次脸,连一句过头的话也没有说过。几乎每天晚上,她都依偎着他。而丈夫只有抱着她才能睡着。可以说,她的心情是矛盾的,她既希望丈夫做饭、拖地、洗衣服、打扫卫生,又从内心里瞧不起丈夫——你怎么尽干这些活儿呢?做为一个男人对人生应该有野心,应该做大事——做大事的男人决不做小事。每当丈夫干起这些家务活儿的时候,她就关上了门,坐在了电脑跟前。在她看来,丈夫对生活的要求很简单:上班、吃饭、做爱。她对丈夫的评判是:快乐的男人。享受型的男人。不过,丈夫还是有男子汉宽阔的胸怀的——她的手机短信是谁发来的,她和谁在通电话,她去了谁家和谁在一起,丈夫从不过问。有时候她偶尔在外面睡一宿,丈夫也不问她在哪里。夏天里,她第一次和画家幽会之后回到家。大概丈夫觉得她气色不错,向她求欢,她们连房子门也没掩,便宽衣解带上了床,好象她前一天晚上和画家的幽会是小说里的虚构的情节。

晚上,和画家上床之前,她给丈夫打了个电话,丈夫问她在哪里,她说在同学家里。丈夫叮咛她:老早睡,小心着凉。她说,你放心。

假如不和画家上床,她不可能知道,性爱原来这么美好。她原以为,男人都和她的丈夫一样寡味。什么叫刻骨铭心?和画家在一起就叫刻骨铭心,画家留给她的感觉太强大了,太浓烈了。画家把她唤醒了,她天天都想做,天天渴望着画家。可是,两个人毕竟在二百多公里以外,毕竟各忙着各的事情。在没有画家的日子里,她就把丈夫作为她的替代品,每次和丈夫做爱,她都把她身体上面的丈夫幻化为画家,这样,她就有了激情,就十分投入——丈夫不解其中的缘由,问她:你是不是吃了春药,这几个月来,你那么猛?她说,是的,把给牛和马吃的药,我吃了,招架不住了?得是?丈夫一笑:我愿意奉陪到底。使她觉得遗憾的是,丈夫终究不能替代画家。和画家在一起的感觉,在丈夫身上找不到。因此,她想离开画家,这样,就少了一份思念的折磨,就少了一份肉体的折磨。一旦和画家分了手,她心里依旧空空荡荡的。她想做点什么。想哭想喊想叫想去寻找新的伴侣想一个人独处想去做尼姑想从办公的七楼跳下去……她不知道应该如何处置自己。像性高潮一样,高潮过后的落寞是最难耐的,可是,她又忍受不了那平淡、无味、无趣。她并不渴望得到什么官职,她目睹着那些拥有权力的人活得并不自在。她并不渴望拥有百万千万元,自己一顿就吃几两饭,晚上只睡二二尺宽的床,金钱能使自己幸福吗?她没有这种体验,也不需要这种体验。她只希望很好地安置自己的肉体和灵魂。

和画家折腾了多半个晚上,第二天,她的精神依然不错。中午饭一吃毕,画家就要送她去汽车站搭车。她心中不悦。她想和画家呆到傍晚再回去。八十公里路,一个半小时就到凤山县城了。画家说,我不是赶你走,我希望你天天晚上睡在我的身旁。为了天长地久,你要老早回去,你是强兴国的妻子。咱们要做好,不要叫强兴国有疑心。她说,他对我一百个放心,我们从来没有彼此怀疑过。画家问她,强兴国是怎样一个男人?她说,比我还简单,特别老实。画家说,越是这样的男人越要小心。他很可能不是简单,而是有城府,装做不知道。她说,他咋能知道呢?不会的。画家说,人都是有感觉的。他当然不知道你昨天晚上睡在我跟前,但是,他能感觉到你出轨了。她笑了:你别危言耸听。画家说:不是危言耸听。这说明,你至今没有弄懂你的丈夫。她好象在问自己:是这样吗?

怀惴着这一疑问,她回到了家。她发觉,丈夫没有任何异样。如果丈夫怀疑她,就会很直接地发问——丈夫就是这性格。这只能说明,搞艺术的人太敏感了。既想偷情,又没有胆量。

她和画家的第三次约会是在这一年的冬天。那是一个阴沉的日子,天空刁钻而诡秘。街道的树木上没有落尽的叶子发出了破碎的声响,空气从脸颊上掠过时冰凉冰凉的。地点依旧在西水市,时间依旧在星期六,她依旧给丈夫说去西水市逛一逛。丈夫依旧问她晚上回来不回来?她依旧回答,到时候给你打电话。

生活在照常进行,约会在照常进行。只是,两个月才约会一次,他们的渴望更加强烈,他们的感觉更加强烈。做了还要做。以至到了星期天离别时,两个人难舍难分了,两个人都流下了眼泪,两个人都表示要缩短约会的间隔时间——最好一周一次;最不理想,也不能超过两周,不然,他们都会患上抑郁症的。

终究还是要分手的。

这一次,画家在西水市找了一辆小车把她送回了凤山县城。小车停在县城南关。她步行回到了凤阳小区。

晚饭是丈夫做的。吃饭的时候,丈夫一句话也没问她,没问她昨天都逛了什么地方,没问她昨晚上和哪个同学在一起,没问她西水市冷不冷?他们象往常一样吃了饭。她看电视,丈夫去收拾锅碗。

九点钟,丈夫就关了电视,把她抱上了床。丈夫显得迫不及待。虽然,丈夫尽了最大的努力,但是,她还是毫无快感可言。她尽量装做很受活的样子来,还装模作样地娇喘了几声。事后,丈夫很满足地入睡了。她却睡不着了。我想做点什么我想做点什么……这个念头又来纠缠她。她下了床,灯也没有开,披上衣服,到客厅去,取出来一瓶酒,倒了一杯,几口呡了……她连续喝了三杯酒,上了床,终于睡着了。

晌午,丈夫洗衣服,她躺在沙发上看书——明年,她准备考副高职称,她要有所准备。丈夫在卫生间喊她:卞悦,卞悦,你给太阳能里把水上上。她一只手拿着书本,一边看书一边走进了卫生间。丈夫正在抖动衣服。她按上了太阳能热水器的阀门,走出了卫生间,又坐在沙发上看书去了。

猝不及防,可以说是意料不到,仿佛太阳从西边出来了,仿佛六月炎天突降大雪。她被人揪住了头发,抓住她的头发的那只手太狠了,仿佛要揪下她的头皮。揪她的是丈夫!他竟然敢这样!丈夫将她揪到了卫生间,大吼一声:你看!水流出了多少?啊?不知道关阀门?她以为出了多大的事,原来是太阳能热水器中的水满了以后从管子里倒流出来了,还没容她争辩,丈夫将她一揪一推,她便倒在了卫生间流出来的水中了。惊愕。惊恐。紧张。她爬起来,双眼瞪了瞪丈夫,竟然一句话也说不出来了。丈夫从来没有对她这样,丈夫一直宠着她,疼着她。即使她做错了什么,也会原谅她,迁就她。她做过的任何错事都比这严重得多,她曾经不小心把灶房的灶具烧得光光净,几乎殃及卧室。她因为大意,已丢失了两部手机。她因为粗心烫伤了女儿的手,这些事和眼下发生的事相比,眼下的事虽然不足挂齿,可来得太突然了,如同没法预测的地震,——她只能承受着余波而左摆右晃。我想做点什么……想杀人吗?找不见刀。想跳楼吗?迈不动腿。她哭了,伤心地哭了,她哭着坐在了地板上。丈夫关上了阀门。丈夫呆站了一刻,突然意识到,他怎么会发这样大的脾气?似乎是,丈夫对他自己也不理解了,丈夫抱起她,将她抱上了床。丈夫给她脱去了湿了的裤子和外套。她趴在床上大哭不止。这不是小题大做吗?他为什么对她这么心狠?他怎么会来这一手?他为什么要这样?她想不通。

丈夫没有劝她。丈夫不再洗衣服。

晌午饭是丈夫做的。丈夫把饭做好,叫她起来吃,她没有吃。丈夫还是没有宽慰她。丈夫收拾了碗和锅,下楼去了。

我不能就这么了结了此事。我想做点什么我想做点什么。是自杀吗?不是。是杀了丈夫吗?不是。她觉得,全身在颤抖。她想笑。她下了床。她进了客厅,她一眼看见客厅里的水果刀。她坐在沙发上,拿起水果刀,在手指头上割了一刀。一刀下去,便是钻心的痛疼牵动着她的全身,她的五脏六腑似乎都在动了。真刺激!她的额头上脊背上出了汗。痛疼象飞檐走壁的人在她的体内走动着。走到哪里,哪里不是加重了疼,而是麻木了——麻木过后,痛疼不是加重,而是减轻了。麻木成了身体的主旋律。于是,她又割食指,又割中指,又割小拇指头……。她割得淋漓尽致。从手上流到地板上的似乎不是血——她看见,天上有一片红云在顠,在飘。她驾着那红云飞走了,走出了自己的身体之外,走出了这个世界之外。

强兴国气喘吁吁地上了楼。在门外,他就嗅见了一股血腥味儿。慌乱中,他掏不出钥匙,钥匙掏出来又打不开门锁。一进门,丈夫被眼前的景象吓住了:卞悦躺在沙发上。垂掉的左手是一片,血乎乎的一片。她的手上不知道划了多少刀,老远看,她胳膊上连接的不是一只手,而是一片血色的云,卞悦用手臂托起了那片血色的云。假如有一缕风吹来,卞悦会被那片云托起来,飘到天涯海角,飘到九天之外的。强兴国大叫一声:卞悦!你在做什么?你不是胡闹吗?丈夫不知所措了。

茶几上的手机又响了。假如卞悦打开一看,是画家发来的短信,短信只有六个字:你怎么了?回话。

西安市建国路83号省作协

710001

爱华网

爱华网