《灸经图》郑魁山序

敦煌出土的《灸经图》是少见的针灸史料,是学习中国传统针灸学不可多得的参考书,对临床治疗某些疾病有显著的效果。

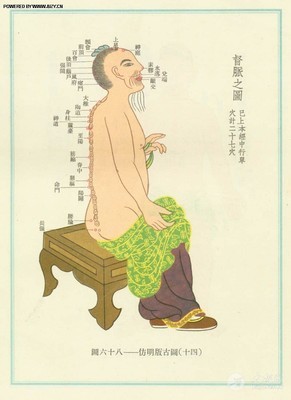

《灸经图》发现90年来,人们对其中的天门、髓孔、聂俞、手足髓孔、手足五舟(册),还有以经脉名称称谓的诸多古穴,都难以确认。现在经过临摹复原并考证,使古《灸经图》面貌一新,有的针灸处方,现在还能应用于临床,这是值得称赞的。

《灸经图》还代表古代一种针灸流派,属于重灸派,它的特点是距背中线二寸三分取背俞穴,使用古穴,灸壮多至数百壮,只用灸法治疗疑难重病。

张侬担任《针灸各家学说》,《针灸医籍选》、《针灸治疗学》,《刺灸学》,《针灸学》等授课工作。因此,推荐本书作同道研究、参考、引证的重要针灸史料。

…………

相关论文:

敦煌石窟《灸法图》特点及临床价值探讨

来源:中国中医:http://zy.china.com.cn/anhui/a/zyts/zj/17431.html

敦煌石窟《灸法图》特点及临床价值探讨

《灸法图》出土于1900年中国甘肃省敦煌莫高窟藏经洞出土,它包括现存英国伦敦博物院图书馆的《灸经图》(stein6168、stein6262 )和收藏于法国巴黎图书馆的《新集备急灸经》(p.2675)。以及《灸经明堂》(S.5737)、人神流注(PT.3247)等针灸论著,是我国现存最早的灸法专著。它封藏于洞中一千多年,历代医籍不见收载。其内容上也与其它针灸医籍有不少相异处,具有很高的学术价值和史料价值。对推动当前针灸学的发展无异具有巨大意义。本文主要谈谈自己多年临床中应用《灸法图》载穴的心得体会,以供同道参考。

1载穴考证

《灸经图》各卷除五图基本完整外、其余各图均残损模糊,已无法窥见其完整记载。现仅根据原图能辨识的穴位;参考马继兴氏《敦煌出土的古针灸图》和张侬氏《敦煌古“灸经图”的研究》;又对原图有穴点无文字的部位和有文字无穴点的部位,进行对比分析,结合本人的临床体会确定相近穴位。如《灸经图》12标明天庭穴有4个穴点,位置约在枕骨粗隆的上下左右。根据临床本人常用并疗效较好的相近穴点,而选取强间、哑门、脑空(双)4个穴位,而现代天庭作为经外奇穴,位置在前额正中点,也作为一个穴位取用。本人临床使用的《灸法图》载穴有:百会、住神(神庭、与现代穴名不符时,用现代穴名或笔者临床取穴位置、以下同)、天门(脑户)、完骨、玄角(头维)、发际、阴会(耳尖穴)、光明(印堂)、太阳、风池、风府、脑空、强间、哑门、天庭(前额正中点)、耳上关(上关)、口吻(地仓)、人中、板眉(阳白)、曲眉(攒竹)、鼻柱(素 髎 )、颊车髓孔(颊车)、承浆、天窗、通天、天突、膻中、巨阙、神阙、关原(关元)、胃口(中脘)、水道、慈宫(冲门)、屈骨(曲骨)、横骨、四蒲(肓俞)、期门、章门、乳头(乳中)、玉茎头(龟头)、大极(大椎)、风门、大杼、膊井(肩井)、小腹俞(肺俞)、心俞、肝俞,聂俞(胰俞)、肾俞、膀胱俞、大小肠俞(关元俞)、十三椎(槌)节两边相去二寸三分(三焦俞)、大肠俞、脊中、肩骨禺 、、臂 月需,手五里、曲泽、两手五井(曲池)、温溜、手髓孔(列缺)、手阳明(合谷)、手心(劳宫)、手十指头(十宣)、手小指头(少泽)、手腕节(阳谷),令人垂两手中指头股上(凤市),脚五舟(双膝眼),三里(足三里)、两脚痹经(申脉)、脚髓孔(昆仑)、足厥(太冲)、髓孔(悬钟)、中封、足阳明(冲阳)、足太阳(外踝后一寸宛中)、足心(涌泉)、足小指头(至阴)、大指上三毛(大敦)等穴位。

此残卷中有很多不见于历代现存针灸中的穴名和后代不复用的穴名,如:板眉、脚五舟、小腹俞、天门、聂俞、髓孔、阴会、慈宫等穴名。

2《灸法图》载穴特点

2.1取穴少而精。《灸法图》各图中的穴点少则5、6穴,多则10余穴,本文总共整理辨识近80个穴位。根据残图推算,如果全图完整估计全部有一百多个穴位。从针灸腧穴发展史上看,曰人原昌克《经穴汇解》一书搜集先秦至明清腧穴1千余。加之近代发展的耳针穴点、面针穴点、舌针穴点、唇针穴点、口针穴点、鼻针穴点、头针穴点、眼针穴点、手针穴点、足针穴点、脊背针穴点、腕踝针穴点、平衡针穴点及其它新增经外奇穴等,穴位总数达1600个以上,使人体穴点密密麻麻,令人眼花缭乱。从科学技术的发展规律看,从简单到复杂,从复杂到简单是一必然规律。探索真正有临床价值的腧穴,去繁存简,去伪存真也是当前针灸学面临的一个重要课题。以长期实践经验中选取的《灸法图》载穴为这一课题指出了一条途径。时至今日《灸法图》载穴仍然是临床中最广泛最常用的有效腧穴,经现代验证有强壮作用的足三里、关元、肾俞、大椎、盲俞、神阙穴均在其中。《伤寒论》中针、药、灸并用、常用穴期门、大椎、风池、风府、肺俞、肝俞、关元也包括在其中。临床急救用的百会、人中、劳宫、涌泉、十宣等穴都在其中。《新集备急灸经》前半部收集十五种疾病的灸疗方法,其中取独穴的占十四种。如:“治疗眼赤、兼疮翳生、并风赤、针灸两耳尖上阴会穴”,至今也是效果较好的一种治疗方法。也是世界上首次使用耳穴治疗眼病的记载。

2.2选穴方便安全、通俗易懂。一般针灸书籍因经脉、络脉、经筋、经别,皮部等内容辞理深奥,文字冗长繁复,穴位众多,使一般人难懂难学难用。《灸法图》没有标明经络,只标明穴点、主治和方法,简单明了,通俗实用,对普及针灸疗法有重要作用。如以部位命名的胃口、口吻、手心、脚心、手十指头等穴点更是老幼皆知。所载穴位一般都是宜针宜灸,较为安全,易于取穴的部位。其中头面、手脚取穴占了全部载穴的一半。选穴多取人体背部及四肢阳面穴。临床上也证明取阳经穴在治疗痿症、痹症、痛症等经络阻塞,气血不通具有重要作用。而且选用阳面腧穴损伤神经、动脉大血管的机会亦较少。

2.3选穴真实自然。受封建礼教的影响,我国古代针灸书籍对人体性器官多隐秘忌讳、或被视为亵物而不公开描述,针灸人体图也多穿衣以遮掩下身。《灸法图》的图形全为直立裸体的正人图形和背人图形,并且把玉茎头和乳头作为治疗穴位收载,如灸经图指出:“灸男子五劳七伤,失精,尿血。当灸发际,灸关元,灸两手髓孔,灸玉茎头 ……”。 《灸经图》:“灸人杂癫,当灸两玄角、灸鼻柱、灸两乳头……”。在敦煌石窟其它医学卷中也有类拟记载。如在食疗本草(S.76)吴茱萸条内指出:“夫人冲冷风欲行房、阴缩不怒者、可取二七粒、嚼之良久、咽下津液,并用唾涂玉茎头即怒”怒即使阴茎勃起胀大之义。中医性治疗学历史悠久,据“汉书、艺文志、方技略”记载,有房中术八家。1993年长沙马王堆三号汉墓出土的《合阴阳》竹简书都将龟头、会阴、乳房、乳头等部位的按摩作为激发情欲,和谐房事、却病延年的重要方法。现代医学也认为龟头(在女子指阴蒂部位)和乳头是人体性信息最丰富最敏感的部位,这些部位的竖胀瘪缩等变化,是反应人体体力、精力和性功能盛衰的晴雨表。在治疗男女性功能障碍的作用方面有其它穴位无法替代的作用。现代各种各样的器具、药品、神油等喷雾剂用在龟头、乳头上以治疗男女性功能障碍、而古人在千年前认识到这一点并应用到临床,表现了古人真实自然、返朴归真的科学态度。《灸经图》中将玉茎头和乳头除用在性功能障碍外还用于尿闭、尿血及癫狂等急症。

2.4善用人体远端穴位。人体远端部位在反应人体正常生理和病理变化方面有特殊作用,选用远端部位腧穴在治疗疾病时,就会产生愈远影响愈大、愈快的反射调节作用,取得最好临床效果。所以《灸法图》选用人体远端、未端穴位较多,如百会、耳尖上、鼻柱、手小指头、足小指头、手十指头、玉茎头、乳头等。其中头面、手脚取穴占了全部载穴的一半。现代临床发展起来的头针、面针、鼻针、耳针、手针、脚针、腕踝针重点选穴在千年前的《灸法图》里已广泛应用,不能不让人叹服先民的聪明才智。1970年笔者在新疆牧区外出曾偶然遇见一位在家中肌注青霉素过敏患者,当时患者已处于昏迷状态,全身冷汗淋漓,面色苍白,四肢厥冷,全身冷颤发抖,脉微欲绝,呼吸困难,当时手中无任何急救药品和针具。急让家人卷了多支特大莫合烟,点燃后灸鼻柱(素髎)、手小指头(少泽)、足小指头(至阴)三穴。又用手指在患者人中穴处点压掐按,5分钟后患者长出一气,有了意识反应,10分钟后四肢有温热感,脉博较前有力,渐渐苏醒,冷颤也停止,面色转红,半小时后完全恢复正常。通过此例抢救成功,使我深深体会到针灸处理危急病症及末端穴位的显著作用。笔者在30余年的临床工作中遇见的危急重症一百余例,应用上法,抢救成功率均在95%以上。在紧急情况下可就地取材,一般能燃烧发热的物品都可用于灸疗。

2.5背部俞穴取二寸三分处。《灸经图》选用腰背俞穴均取椎节两边相去二寸三分、在《备急千金要方》也有类似二寸三分取穴法,是一种传世医书未见的临床针灸取穴法。它代表古代一种针灸流派。华佗夹脊穴均取距背中线相去五分。如果把背部0.5寸、1.5寸、2.3寸、3寸各俞穴点连成一条直线,可形成多条横向的经脉。笔者多年临床探索在治疗各脏腑疾患时,用横刺的手法在2.3寸俞穴进针透刺1.5寸俞穴、0.5寸华佗夹脊穴会取得较膀胱经迎随补泻更好的临床效果。治疗胸胁疾患时在2.3寸俞穴进针横向透刺3寸俞穴也会取得更好的临床效果。如果把二寸三分各俞穴连成一条直线,位置约在膀胱经腰背部1.5寸和3寸二条循行线的中间。如用较大艾柱、艾条施灸,其力度可旁及上下两侧经络及更远之点面。在治疗脏腑经络疾患时就会发挥最大的作用。所以2寸三分俞穴取穴法具有一定的临床使用价值、值得进一步研究探讨。

2.6科学合理的配穴。《灸法图》中涉及的病名、症状有:风劳、咽喉强、眼睛痛、头痛、头眩、头风、白屑、面上浮风、呕吐、霍乱、泄利、心烦热、男子五劳七伤、失精、尿血、杂癫、腹中雷鸣、食不消化、食饮逆、小腹绞痛、腰脊痛强、颈项强、不能饮食、痞气、大小肠寒、大小便难、羸瘦、足肿、拘急不可屈伸、冷痹、目瞑、伤寒、妇人带下、妇人如妊身状、胸肋支满、心腹胀满、诸癫狂呆、哇鼻皱眼、腰痛、肩痛、肩膊重、抬手不起、冷痹疰病、风痫、手麻痹、手腕劳疼痛、中风心狂乱 、卒不语、急黄欲死、大风、眼赤兼疮翳生。对于大病、重症治疗大都采用选取头体四肢及局部有效腧穴整体全面的相互配合以治疗疾病。并非是头痛医头、脚痛医脚的简单对症治疗。如《灸经图》指出: “灸男子五劳七伤,失精,尿血。当灸发际,灸关元,灸两手髓孔,灸玉茎头,灸两脚五舟,灸两脚庳经,灸两脚中封,不两厢凡十一处,各灸一千壮”。从现代头针所标示主治生殖系统疾病的部位与发际大致相同,头为诸阳之会、元神之府,灸治此穴可以从中枢神经上调整男子性功能失调,强神益智;取关元穴为强壮要穴,益气固精、补肾;四肢部位的两手髓孔、两脚五舟、两脚痹经、两脚中封处在人体腕、膝、踝的关节要道处,有强筋健骨、填髓养血、温养根基的作用;玉茎头局部艾灸、温通启动、直达病所、振奋全身。男子五劳七伤或因先天不足、或因后天失养,积劳内伤而见各种亏损症候。如头晕目眩、神疲乏力、虚极羸瘦、腰膝酸软、阳萎、遗精、早泄、甚至肾虚不能固摄而至尿血。笔者多年采用艾条温和灸上述穴位,治疗此类患者二十余例效果极佳。对老年人常灸以上穴位可起保健作用、延缓衰老、增强体质。免除或减缓肢体麻木疼痛。

2.7多灸重灸治顽疾。对于患者来说久病必虚、久病必瘀、有阳气则生,无阳气则死。艾灸的温补温通作用恰好适合虚瘀交杂的顽症痼疾。《灸经图》提出“各灸五佰壮,各灸一千壮”之说。“扁鹊灸法”也有灸至五佰壮、一千壮之说。他们同属于古代重灸派。《灸法图》灸方壮数由三壮至五佰壮、一千壮不等,皆视病之轻重及施灸部位不同而有所区别。临床实践证明,对于痹症、骨关节病变、中风半身不遂、哮喘、劳伤等缠绵难愈顽症痼疾用少灸轻灸的办法只能是杯水车薪、难济于事。只能用多灸重灸才能战胜顽疾。一千壮之说是指用大量的艾柱,常时间的艾灸。本人在治疗上述顽症痼疾时,同时点燃二到四支艾条多穴位灸治,每次最少要将一支艾条燃烧完,约需三小时以上。病情复发时天天灸,病情稳定时隔二至三日一灸,保健时一周一灸,常年坚持、与疾病打持久战、才能最终战胜顽疾。

2.8灸法宜忌要祥审。灸法虽然是一种简便验、大众化的治疗方法,但也要有宜忌。《灸经》云:“……兼及年、月、日等人神并诸家杂忌,用之请审祥……”。神是人体生命主宰,是一切生命活动总的外在表现,人神与气血一样,也在不断的循行流注。《灸经明堂》云:“凡灸刺伤人神,令人阴阳结绝囗死。……大雨大风,日月无光,人气大乱,阴阳囗时不可灸刺,令人血脉逆囗热发痈,伤精气……”。人神流注认为不同的年、月、日,时辰人神流注在人体的不同部位,如在这个部位针灸就会伤了人神、精气引起病变。有如城市交通有贵宾通过亮起红灯,不能乱闯一样。人神禁忌与子午流注同属于中医时间治疗学范围,前者是什么时间不能针灸人体某部位,后者是什么时间宜用针灸人体某穴位。另外人神流注认为不同年代、不同时辰出生的人都存在不同的个体差异,包括寿命、饮食、性格、体质在内的差异。人体与宇宙的周期性变化息息相关,人神禁忌的根本就是要因时因人制宜。现代人体生物钟的研究已证实了其中部分学说的正确性,不乏可取之处,但有些说法还有待进一步研究。灸疗还要根据自然气候的变化,四季日月的变化来掌握宜忌。凡大寒大暑大风大雨、人体气血逆乱时禁灸。其内容属中医气候治疗学范围。灸时忌大饥、大饱、大醉、精神大刺激、务使心平气和。一切阳症,外感发热、阴虚内热不宜灸。人体颜面、五官、阴部、大血管、粘膜不宜疤痕灸。孕妇腹部和腰骶部不宜灸。施灸时要采用男左女右的取穴法以提高疗效。

2.9 重视灸疗法:《灸法图》是部灸疗法的专著,它反映了隋唐前后灸疗法的兴盛和对灸疗法的重视。《新集备急灸经》指出“性命之忧,如何所治。今略诸家灸法,用济不愈,兼及年月日等人神并诸家杂忌,用之请审祥,神验(俭)无比”。《外台秘要》中说:“至于火艾,特有奇能,虽曰针、汤、散、皆所不及、灸为其最要”。灸疗之所以“神验无比”,“特有奇能”,与其它疗法相比“灸为其最要”,是因为灸法既能预防疾病,又能治疗疾病。艾火能“灸百病能回绝气”。有温经通络、活血化瘀、消癥散结的作用。现代医学实验研究证明,灸法可以调正脏腑功能,调正微量元素,改变血液成份,增加白细胞、血色素、红细胞和白细胞的吞噬功能,影响自由基代谢,降低血糖、血脂、血液尿素氮、肌酐含量,改善血液流变学等途径、加强免疫力、提高机体的抵抗力、起到祛病延年作用。另外灸疗法无创伤、无痛苦(化脓灸除外)、无交叉感染、无后遗症、不会产生医源性和药源性疾病。是一种安全、方便、疗效好、无副作用的自然疗法。目前中医灸疗法有麦粒灸、艾条灸、温针灸、疤痕灸、药饼灸、隔姜灸、隔蒜灸、隔盐灸、灯火灸、温筒灸、雷火针灸、太乙针灸等方法。在高科技的今天,以微波针灸疗法、激光针灸疗法、电子温灸疗法等成为新一代针灸法的代表。使古老的灸疗法达到新的境地。仅用光、磁、射线、热、药等因素,无创伤通过皮肤达到人体祛病延年的时代已逐渐展示在人类面前,《灸法图》所倡导的方法也必将成为人类未来治病的最主要的方法。

以“灸法图”载穴为主,配合少数其它相关穴位,治疗临床各种疑难重病取得了较好的临床效果,从而也验证了“灸法图”的实用价值。“灸法图”是敦煌医学宝库中的沧海一滴,虽沉湮千年,仍能以简便验的特点造福子孙万代。原图虽残缺不全,但仍可谓无价之宝,需要我们继续努力挖掘整理,发扬光大。以推动祖国医学进一步发展,本人水平有限,文中错误疏漏难免,意在抛砖引玉,深望同道斧正。

敦煌《灸经图》背部腧穴取二寸三分与横向经脉

来源:中国中医:http://zy.china.com.cn/anhui/a/zyts/zj/17433.html

敦煌《灸经图》背部腧穴取二寸三分与横向经脉

敦煌遗书针灸卷子《灸经图》出土于1900年中国甘肃省敦煌莫高窟藏经洞,它包括现存英国伦敦博物院图书馆的 (stein6168、stein6262)。《灸经图》背部腧穴取2.3寸与《内经》、《针灸甲乙经》、及北宋天圣五年所铸针灸铜人等传统针灸在它们之间究竟有着什么样的异同?带脉是传统针灸沿人体各部横向分布的唯一经脉,除了带脉外人体还有没有横向分布的经脉?2.3寸与横向经脉有着什么样的关系?这便是本文的目的,现探讨如下:

1.背部俞穴取二寸三分与横向经脉:传统针灸俞穴均位于膀胱经1.5寸和3寸线上,而《灸经图》选用腰背腧穴取椎节两边相去2.3寸。如大杼,大椎下第二节两边,相去2.3寸;其它如风门、小腹俞、聂俞、肺俞、三焦腧、大肠俞、膀胱俞、大小肠俞。共有9条注文是采用2.3寸取穴法,除此之外再没有其它脏腑腧穴取穴法。这样可以断定其它脏腑腧穴在《灸经图》中均取椎节两边相去2.3寸。虽然《灸经图》有穴无脉,但如果把2.3寸各腧穴连成一条直线,位置约在膀胱经腰背部1.5寸和3.0寸二条循行线的中间,二条循行线的中间线是2.25寸,按惯例用四舍五入原则正好是取椎节两边相去2.3寸,在孙思邈的《备急千金要方》和南宋王执中的《针灸资生经》卷四中也有类似2.3寸取穴法。为什么《灸经图》脏腑腧穴不取1.5寸和3寸,而偏偏非要在2.3寸取腧穴?历代也还有取椎节两边相去2寸、2.5寸、3.3寸脏腑腧穴法, 这么多腧穴被发现并被临床验证疗效显著,这种常见的现象使古代医家自然而然地联想到点与点之间贯穿着一条线,如果把背部1.5寸、2寸、2.3寸、2.5寸、3寸、3.3寸各腧穴点连成一条直线并向肋间胸腹延伸,可形成多条与带脉平行横向的经脉。这些由点成线的经脉发自督脉两侧,内连脏腑向外穿夹脊透太阳横向循行于躯干,交汇与任脉。督脉任脉就像纵横交错公共交通道路的主干道、枢纽道路。这决非古人随意叛经标异和叛腧标异,而是临床实践的结果。针灸治疗有一条原则:“宁可失穴、不可失经”。而《灸经图》选用腧穴取2.3寸也就是揭示临床诊断和治疗可以舍弃传统腧穴但是不可离失横向经脉就能够取得好的诊疗效果。《灸经图》选用腰背腧穴从大椎开始止于十九椎,它涵盖了所有人体五脏六腑及脏腑腧穴,它们共有19条横向经脉。传统针灸在第8胸椎下没有腧穴分抪,而《灸经图》却在第8胸椎下旁开2.3寸布有聂腧穴。它提示人体胸腰骶椎区域每一个椎节下旁开都有脏腑腧穴存在,每一个椎节下旁开都有横向循行经脉存在,强调了督脉与横向经脉是完整无缺的统一整体,缺一不可。

2.夹脊穴与横向经脉: 夹脊穴又可以称得上夹督穴,因督脉沿脊柱而行,夹脊穴沿脊柱两旁排列。夹脊穴是数千年来古人所揭示的横向经脉概念最重要的组成部分,是各横向经脉的首站穴。夹脊穴最早出自《内经》,《素问?缪刺论》:“邪客於足太阳之络,令人拘挛脊急,引胁而痛,刺之从项始,数脊椎,侠脊疾按之,应手而痛。刺入傍三痏,立已”。夹脊穴的位置最早记录于《后汉书?华佗别传》一书。书中曰:“有人病脚坐不以行。佗切脉,便使解衣,点背数十处,相去四寸或五寸(分)……,言灸此各七处, 灸则愈即得也。后灸愈,灸处夹脊一寸,上下行,端直均匀如引绳”。 《后汉书?华佗别传》、《肘后备急方》、《针灸集成》定夹脊穴距背中线相去4分、5分、1寸、1.5寸不等。近代承淡安著的《中国针灸学》首先提出了“华陀夹脊穴”的名称。自第一胸椎以下至第五腰椎为止,每穴从脊柱旁开5分,一侧17穴,左右共有34个华陀夹脊穴。但从古到今有夹脊穴的提法但无夹脊经的提法,如此众多的有规律排列的穴位有穴无经,列为经外奇穴,这是常理难以解释的问题。早在《后汉书·华佗别传》就提出“上下行,端直均匀如引绳”。 沿着这条条引绳, 把上下各夹脊穴相连成一条直线就形成一条条与足太阳平行纵向的的经脉。如果把背部0.4寸、0.5寸、1寸、1.5寸各夹脊穴点连成一条直线并向肋间胸腹延伸,可形成多条与带脉平行横向的经脉;纵横交错是经脉在人体躯干最重要的特征,夹脊穴点与脏腑腧穴同源同脉,其位置大体与脏腑所在部位相对应,其二者的功能主治也相一致。

3.腧募穴与横向经脉:“腧募配穴”是古人临床应用最广泛的一种方法,也是人体横向循行经脉最具体临床应用典范,《灸经图》中有许多腧募穴位。如果把腧募穴点沿背胸腹贯任督连成一条延伸直线,可形成十二条与带脉相似走向的横向经脉: 肺腧——中府;心腧——巨阙;心包腧——膻中;肝腧——期门;脾腧——章门;肾腧——京门;胆腧——日月;胃腧——中脘;三焦腧——石门;小肠腧——关元;大肠腧——天枢;膀胱腧——中极。腧募穴生理上是五脏六腑之气转输和汇聚的处所,在病理上腧募穴是内脏和体表病气出入的部位,其脏腑气血以横向流注现象而存在,其分布为横贯脏腑经络,前后相连,以横向的形式将脏腑与其在体表相应的部位紧密联系在一起。腧募同用属于“前后横向配穴”。由于阴阳经络气相交贯,脏腑腹背气相通应,因此属于阴性的病症(脏病、寒证、虚证),可以取治位于阳分(背部)的背腧穴;属于阳性的病症(腑病、热病、实证),可以治疗与其相应的位于胸腹部的脏腑"募穴"。同时针刺腧穴和募穴可使针感迅速到达脏腑,更好地调整脏腑经络气血功能。同时腧募二穴也可相互诊察病证,作为协助诊断的一种方法。所谓“审募而察腧,察腧而诊募”,说明“腧募配穴”在古代是重要的诊疗手段。

4.带脉与横向经脉:带脉是传统现有针灸经络文献沿人体各部横向分布的唯一经脉,带脉的“带”字,含有腰带的意思。因其横行于腰腹之间,统束全身直行的经脉,状如束带,故称带脉。带脉的主要功能,总的说来是“约束诸经”,足部的阴阳经脉都受其约束。《素问?痿论》:“阳明虚则宗筋纵,带脉不引,故足痿不用。”说明带脉失调不引,可发生痿症。“督脉为阳脉之总纲”,故以督脉为十四经之首,不但从第二腰椎发出的带脉失调可发生痿症,而且从所有脊椎发出的横向经脉失调均可发生痿症。华佗灸夹脊穴各七处冶足痿不能行走即是例证。痿症是指肢体筋脉弛缓,痿软无力,日久不能随意活动,或伴有肢体麻木、肌肉萎缩的一类病证。临床上以下肢痿弱无力较为多见,故又称“痿躄”、“足痿”。西医学的感染性多发性神经根炎、多发性末梢神经炎、运动神经元病、重症肌无力、肌营养不良及周围神经损伤等引起的肢体瘫痪属于痿证范畴。截瘫是因脊髓损伤或病变引起受累平面以下的双侧肢体瘫痪。中医学对本病认识较早。《灵枢》认为此症多因外伤引起,称其为体惰,也属于痿证范畴,其治疗以督脉与横向经脉为主。带脉仅仅是数千年来古人所揭示的多条横向经脉最典型一个范例,手足部的阴阳经脉都受这些横向经脉的约束。

5.十二皮部与横向经脉:在传统针灸十二皮部是沿人体上下纵向的分布, 人体上有没有横向分布的十二皮部?既然皮部以“经脉为纪者,诸经皆然”,那么带脉的皮部应当是横向分布围腰一周的。织布时线有纵有横相互交错才能织成结实的布,横竖交织才能结成蜘蛛网一样、二者缺一不可。人体上皮肤和布、网的构成是同出一辙。上下纵向的皮部与横向分布的皮部共同组成人体完整皮部。循经感传这一现象是我国两千多年前古代医家的一个重要发现,它包括循经感传、循经疼痛、循经皮肤病和循经感觉障碍等。循经性皮肤病有些疾患是先天的、有的是后天的,横竖分布发病的都有。如带状疱疹、病毒疱疹多密集成群横向带状排列,多沿神经走行分布,其好发部位依次为肋间神经、三叉神经、腰、骶、颈神经分布区,因多侵犯人体腰脊肋间,故中医称“缠腰火龙”、“蜘蛛疮”,也不乏见到典型横向感传现象。临床上常见在病人身上发现有横向循经性疼痛,如肋间神经痛、其症状就是沿一根或数根肋间神经支配区分配的刺痛或灼痛,多沿肋间神经放射横向疼痛,好发于胸5—9肋间。中医学根据疼痛部位将其归属于“胁痛”、“胸胁痛”范围。这也是人体上有横向分布的经脉、皮部客观存在的一个重要証据。

6.人体皮节过敏带与横向经脉 十九世纪末季西方开始注意牵涉感觉的问题,Ross,Dana,Nackenzie,Head等都有成就,其中Head的研究最为广博深入。他就大量的内脏疾患细心观测表里的对应,绘制了体表的过敏带图。因此,后人称为海氏带或连同俄罗斯学者札哈林(3axa-PbHH)称为札海二氏过敏带,也称皮节过敏带。后来他人在体表又发现多个牵涉点投射点等。深部器官的疾患致使体表特定地点感觉过敏或疼痛。反过来说,处理表面这个地点通过中枢和有关的神经反向作用,可改进治疗这个内脏的疾患,这与几千年来中医腧募穴—循经感传功能的描述雷同。脊椎,作为人体的中枢部位,在结构上位于躯体的中心,从脊髓发出31对脊神经(颈8对、胸12对、腰5对、骶6对、尾1对),分布于躯体四肢,协调并管理这些部位皮肤感觉与肌肉运动。从每一对椎间孔发出的脊神经,控制着全身的感觉和运动功能,有12条胸神经在肋骨下缘横向行走,支配胸腹部肌肉皮肤。自主神经包括交感神经和副交感神经,从脑干与脊髓胸、腰、骶段发出,分布于各脏腑并支配脏腑生理功能活动。皮节是一个脊神经支配的皮肤区域,一个脊神经、一个节段支配前后皮节。皮节横向绕胸腰骶一周,在人体躯干有12条横向皮节过敏带,这与横行于腰腹之间、状如束带的带脉相似,也与中医夹脊穴、腧募穴、皮部、循经感传等横向经脉功能结构相似。说明神经系统与经络系统有着密切关系。经脉有感传作用,如同神经传导功能,神经系统的分布也印证了《灸经图》所提示的横向经脉的客观存在。

7.针灸历史发展过程中,人体躯干是经脉循行和腧穴分布争议最多、脏腑之腧穴最多样化的部位。这种差异使我们看到了古代早期经脉、腧穴产生、发展、过渡、更替的历史痕迹。在针灸疗法产生的早期,大量发现并使用脏腑之腧穴、夹脊穴、腧募穴、符合针灸治病经验积累、发展的规律,符合百家争鸣、流派众多旳历史现实。敦煌遗书《灸经图》背部腧穴取2.3寸所揭示的膀胱经内外还有经、脏腑之腧内外还有脏腑之腧的经穴现象与其它古典经络理论共同揭示了横向经脉概念。数千年丰富多彩的临床实践如带脉、十二皮部、循经感传及现代人体躯干横向皮节过敏带也印证了横向经脉的存在。这些横向循行经脉与传统上下循行的经脉共同组成一个纵横交错,统一整体的经络系统,使“经络”这个针灸学的核心概念渐露全容、趋于完善。横向经脉具有很高的理论指导及临床使用价值。这些横向循行经脉扩大了腧穴的主治范围,它们不但对脏腑疾患有良好的诊断和治疗作用,而且对普通疾患也有良好的诊断和治疗作用。在治疗各脏腑和头面四肢疾患时,用横刺的手法在2.3寸腧穴或反应点向督脉透刺1.5寸腧穴、0.5寸夹脊穴;在治疗胸胁疾患时在2.3寸腧穴进针横向透刺3寸腧穴会取得较膀胱经上下曲直迎随补泻腧穴更好的临床效果。如用较大艾柱、艾条在2.3寸俞穴施灸,其力度可旁及上下两侧经络及更远之点面,在治疗脏腑经络疾患时就会发挥最大的作用。它使针灸治疗更上一层楼,眼光更宽广,取穴方法更为全面和富有灵活性。今后对横向经脉的进一步研究探讨认定,将是我们面临的一项重要任务。《灸经图》是敦煌医学宝库中的沧海一滴,这个针灸流派独具的特色风貌蕴藏着我们已知的和未知的财富,需要我们继续努力挖掘整理,发扬光大,以推动祖国医学进一步发展。以上觧析尚很浮浅,意在抛砖引玉,敬请同仁斧正。 1900年,甘肃省敦煌莫高窟藏经洞中发现了大量的敦煌古遗书,其中有一卷古灸疗图谱,现称为敦煌《灸经图》。1907年,敦煌《灸经图》被英国人斯坦因劫往国外,现存于英国伦敦博物院图书馆,编号为S.6168,S.6262。《灸经图》原件残为数段,无书名,未曾记载编纂人,无序跋,无纪年,史籍中未曾记载。马继兴在其编纂的《敦煌古医籍考释》中,认为《灸经图》出于唐季[1]。导师张侬教授根据写卷中保存的古穴名、书写体例以及对敦煌历史的分析,认为《灸经图》应成书于《黄帝内经》完成后不远的时期,是一部古代罕见的重灸派专著。残存的《灸经图》中,尚存52个古穴,8则较为完整的灸方,29种病症,全部用灸疗治病,对癫狂呆、面瘫、风劳、五劳七伤、消渴、泄泻有良效。具有很高的临床及文献价值,导师张侬教授根据实物摄影胶片整理成《灸经图》一书,于公元1995年出版《敦煌石窟秘方与灸经图》专著。

书目信息

名称 敦煌石窟秘方与灸经图

作者 张侬

出版商 甘肃文化出版社, 1995

ISBN 7806081100, 9787806081105

页数 282 页

djvu格式版本下载地址:

敦煌石窟秘方与灸经图.djvu

其它相关资料下载链接:

敦煌《灸经图》载穴“手髓孔”考及其在男科疾病中的应用.pdf

敦煌_灸经图_古代俞穴考.caj

敦煌_灸经图_残图及古穴的研究.caj

敦煌遗书《灸经图》载穴临床应用体会.pdf

爱华网

爱华网