卷首语

敢讲话 讲真话 董保存 001

小说在线

我们怯懦过丛正里 004

前夜何 荷 016

爱上兵哥哥刘兰英 022

人文地理

第一师范的记忆海 明 041

我们那“狭岛”邻居宋鸿晓 043

危地马拉访玛雅魏淑元 047

兵心诗韵

春雨窦礼建 048

乡音乡情刘桂芳 048

美丽大中国李 增 049

哨郑 翔 049

战友战友来拉歌何守宁 049

乡村组曲施建石 049

丹江韵·移民情杨春雨 051

国防生

军人的精神周 琼 056

2012年度“读红色经典话使命责任”国防生征文开奖啦056

影像志

势如破竹张振兴 封面

中国好风光摄影大赛作品选登黄学禄 曾庆祝等 封二

用相机见证“刀尖上的舞蹈”查春明 057

三亚的冬天钟 莉 魏俊杰 060

澳大利亚海滨刘沈扬 封底

艺术品鉴

汉画像砖给我的感动刘玉山 062

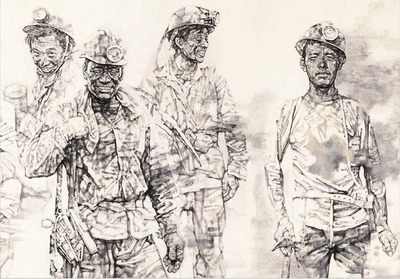

战士画家范韬申冬冬 封三

特稿专递

永恒的人生张修蒙 065

半个世纪的薪火传承 徐德奎 沈瑶琴 066

雷锋的森林桂恒彬 杜永刚 075

品味书香

坚强的党性 学习的楷模宋清渭 077

静夜诗话茂 戈 080

文化茶座

简爱时代 张天潘 084

行吟大地

梨花雨张德兵 087

惜春刘昆鹏 王 宁 088

济南的春天张 宁 089

与春天握手娄本涛 晋学磊 090

心灵笔记

那抹永不褪色的绿岳晓蕾 张 琼 091

我的成长张东林 092

军旅记忆

战友是琴郭占武 093

兵之初的那些日子润 泽 096

长白山一夜李 琳 098

永远的兵

冲锋的脚步从未停歇 张振江 张顺亮 100

第一书记的为民情怀 彭晓燕 103

前卫方阵

最美足迹刘灿校 籍万超 106

“郭大胆”轶闻张殿杰 何悦东 108

绘“梦”人李玉银 王泉财等 110

幸福讲义

陪你走一辈子聂 峰 112

我想为你写首歌王 涛 115

军旅短信

优秀军旅短信大奖赛作品选登蔡华林 梁生刚等 116

故事绘

芝麻开门 王 琪 117

智慧人生

红尘绿梦周伟兵 118

由“跨栏定律”谈挫折应对王 琪 120

逆境是成就顽强的沃土刘学正 120

耕耘心田逄锦科 121

历史一页

八年抗战 孙玉东 122

事事关心

上海滩的那些会所许文忠 125

附原文电子稿

静夜诗话——品读赵宏杰诗集《秋天的兵器》及其他茂 戈一

什么样的诗歌才算是真正意义上的诗歌?多少个夜晚,我躺在床上睁着眼睛,像是对着静夜、更像是对着静夜中的我问。

2010年的春节,赵宏杰将他的诗集稿《秋天的兵器》发给我,我多半都是在静夜守在电脑桌前品读完的,这让我在这个热闹而宁静的春节的夜晚更多了一份美丽的心情。

从我往上数,我的祖宗十八代都是面朝黄土背朝天的农民,他们用自己辛勤的汗水浇灌田里的庄稼,祖辈们就用这些庄稼填饱肚子,以便自己健康的活着,同时又用这些庄稼养育儿孙,繁育自己的后代,再或者卖给其他人,让他们也能从中汲取到营养。到了我这一代,我成了一个诗人。成了诗人的我就用祖祖辈辈农民的思维想着我的诗歌——我的祖辈们种出的庄稼,不仅自己可以吃,工人、学生、军人都能吃,吃了,都能从中汲取到营养。同样,诗人们写出的诗歌,不仅诗人可以“吃”,工人、学生、军人都可以“吃”,“吃”了,都能从中汲取到“营养”。

赵宏杰说:“许多时候,语词、意象、节奏,其实都是诗歌的外在表象,我们必须设法越过它们,一步步逼近事物的真正内核。”我可不可以这样理解,“语词”是农民手里的种子,“意象”和“节奏”是每一粒种子发芽成长以及成熟的声音,应该还有农民播种时的欢乐,期待的心情以及收割时的快乐。而这些,都是“种子”的外在表象,“真正的内核”是经过农民播种、料理、收割后的农作物(诗人创作、修改、定稿后的诗作)能不能带给人“营养”。

读赵宏杰的诗,我从来不认为他在手法和技巧上有什么过人之处。但每次读他的诗,我总会被其中透出的诗性光芒所深深吸引,从而在我精神的深处会产生一种满足感。就像吃了父辈们种下的粮食一样肚子饱了,之后开始快乐的成长。

举几个例子吧(我要指出的是,这些例子是我随意挑选的,不是个例,可以举一反三)。

“草地枯黄,白杨树正落尽了叶子/远处的天空有些苍茫/障碍、旋梯、器械、靶台,均是一些通人性的物什/它们严肃活泼、整齐列队/等待我逐个检阅”(《军营二十四节气》之《小寒》)一词“检阅”把准确(或者说不可替换)的意象和意境的美展现在我们面前;小寒时节的军营在赵宏杰的诗中扑面而来,这是诗性的美。意象意境的美和诗性的美使你在读这首诗时自然而然地从心底生发出一种享受。

美都充溢在赵宏杰的每一首诗中。赵宏杰的诗,要品读,才能读出其诗中的美来。

这些年来,我坚持认为,美就是诗歌。

这种美,就是赵宏杰带给我们的“营养”。

“两军相逢智者胜。现在/我们必须出奇不意/尽可能地把最简单的问题变得复杂化/我将忽左忽右,忽前忽后/努力从具有无限变数的曲线中寻出/一条通向你的最佳路径”当你读到这首《最远的距离是唯一的捷径》的诗,你会在这个看似矛盾的命题里发现,其实它就是对军事术语“迂回包围”的哲理诠释。在《对一些词语的私人化解读》这组诗中,赵宏杰告诉你:“沉默与缄默是一对反义词”、“向下就是向上”、“最远的距离是唯一的捷径”,这些都是士兵的哲理,它们存在于我们军旅生涯的各个方面。

这种哲理就是赵宏杰带给我们的“营养”。

“……顺手掀起那比迷彩汗衫/还略薄一些的/人生中的第一道青春/一个列兵还未来得及长茧的/部分心事,顿时明晃晃地/泄露在了九月下旬的大片阳光之下”这首《秋风掀起他的迷彩汗衫》的诗读来很具亲和力,就像诗中那位在秋风中奔跑(军事越野或者长跑锻炼)的列兵活生生地向你跑来,在你的面前一闪而过。秋风掀起他的迷彩汗衫,诗人用诗性的眼光看到了他“还没长茧的部分心事”,让你不得不为诗中那浪漫的亲和力拍案叫绝。

这种浪漫的亲和力就是诗人带给我们的“营养”。

“忙不迭给我抽他家乡的烟/让他的婆娘给我倒水/拽过害羞的儿子叫我叔叔/带我吃这里最好的排档/向大家说我是他的兄弟”(《取道长江看望老兵》)我第一次读到这首诗,眼泪就差一点落了下来。这首诗没有所谓意象的堆积,都是最朴实的语言,连“婆娘”这样的词语都用在了这首诗里。可读来却是那样地让人感动,战友之间那种不是兄弟胜似兄弟的情谊跃然于纸上。我相信但凡当过兵的人,有过多年不见的战友突然相聚体会的人读到这首诗,都会感动的。

这种朴实、这种真就是诗人带给我们的“营养”。

到这儿,我再多说两句。有的诗人玩弄文字,把诗写得连他自己都读不懂,还自称这是“朦胧诗”。(素不知,这是对朦胧诗的曲解,这是另外一个话题了。在此不表。)我总告诉他们,玩弄文字不是诗!生涩不是诗!

像赵宏杰这样好好的写诗,多好。

二

浪漫的军人情怀应该是怎样的?

作为一位在军营生活了十多年的现代军中男儿,赵宏杰几乎用一本诗集来诠释这个命题。读诗集《秋天的兵器》,我们可以看到一位多年军旅生涯的老兵在述说他既铁血又柔情的心声。

“一个士兵/就是一尾奋力游动的刀鱼/一群士兵/就是无数尾奋力游动的刀鱼了/一刻不停地划行/如他们细微却坚强的命运”(《向下就是向上》)当军旅诗人越来越少,越来越少的军旅诗人背对着军营抒情的时候,赵宏杰用诗歌宣布自己活在军旅,是“一尾奋力游动的刀鱼”,就如农民站在自己生存的土地宣布自己是“庄稼人”一样自豪。赵宏杰把军人看成是“无数尾奋力游动的刀鱼”。他在诗歌里布满了军旅生活的场景,而他的诗歌却没有浮游于那些五光十色的表面,而是深入到士兵的心灵世界。诗人对战争、军人以及对家的赞美,实际上是现代军中男儿精神的一种坚守,是对革命浪漫主义(我一直都认为革命浪漫主义是美的一种表现)提升的一种呼唤。

尽管赵宏杰在他的诗里很少提及“刀鱼”这个意象,但他诗里的士兵形象无疑就是“刀鱼”:“恍惚中,他感觉自己好像也被装了进来/总会有一天,他将把自个/痛痛快快地击发出去”(《无题,或一个枪手的周五下午》)这是赵宏杰用诗塑造的一个“刀鱼”枪手。再如,《老兵的冲锋》塑造的是一位“刀鱼”老兵,《仰望一颗英雄的头颅》里塑造是一位“刀鱼”英雄……“刀鱼”这个士兵形象或明或暗,或现或隐地出现在赵宏杰诗中,多角度和多层面地表现他的士兵形象。

这是一位战斗的“刀鱼”。

战斗是一位士兵存在的价值,是“刀鱼”存在的价值。首先在时间上,“刀鱼”一年四季都在战斗,这体现在赵宏杰的《军营二十四节气》组诗中。当然,我不否认赵宏杰写这组诗是对军营的一种全景描写,但每一个时节,我们都能读到“战斗”:“走进风雪更深的营盘,走进一段/激情蓬勃的青春时光”“兵们一步一动,尝试着精确到厘米和分秒”“‘自动步’躲在三点一线背后,兴高采烈歌唱”……

“刀鱼”的战斗体现在战场:“大校执意不答应随行参谋/让其离开冲锋舟,休息一会的请求/肆虐的洪流中/才是最好的指挥位置”(《冲锋舟上的大校》);“刀鱼”的战斗体现在训练场:“现在,他一反常态,判若两人/目露寒光,持枪跃进/表情严峻地朝着某个假想目标死命追击/全不顾无数流光正飞速倒退”(《持枪者的表情》);“刀鱼”的战斗体现在兵器上:“秋天的刃上/镌刻着理想、爱情以及祈望/那利器出鞘的声响/掠过我们的耳膜/准确击中假想敌的致命部位”(《秋天的兵器》)。

在赵宏杰的诗中,“刀鱼”的战斗无时不在,无处不在。

这是一位思考的“刀鱼”。

“刀鱼”的思考集中体现在《对一些词语的私人化解释》这一组诗中,但又并不仅仅体现在这里。他对枪支有着自己的思考,他说,枪支其实不是枪支,“枪支只是我们/野性而忠诚的情人”;他对靶心有着思考,他说靶心具有哲学意味:“最后,它突然张开大嘴/一口将所有战争/生生吞噬了下去”;他对刺刀有着思考,他说你不懂刺刀的寂寞:“它强烈渴望——马上被打开、被挥出、被燃烧/面对面的对决中,主动选择/一种比光更快的速度 突击!/将所有的荣誉与成捆的稼樯,高高举过头顶”……

军营里的所有事物都逃不过赵宏杰诗性的思考。因为有了这些思考,赵宏杰可以无愧地对着军营自豪地说:我思考,故我存在!不,应该这样说:我思考,故刀鱼存在!

这是一位性情的“刀鱼”。

士兵的性情来自于体内的血性:“再让我们做一次冲锋,怎样?/再让我们做一次奔袭,怎样?/即使,这只能是最后一次。”(《老兵的冲锋》)在这首诗里,一位老兵向冲锋呐喊、向冲锋挑战的赤裸裸的血性就展现在我们面前,让我们能充分感受到诗里老兵那血管里贲张的血液。像这样充分表现士兵血性的诗还有很多,赵宏杰在表现士兵的血性时,会努力使整首诗都表现出一种铁质般的硬度,如“深埋于般若寺墙根下的这颗头颅/仍旧坚硬如初/每一寸骨骼,每一块骨片/都充盈着无与伦比的钙质”(《仰视一颗英雄的头颅》)“所有速率和节奏都拿捏得恰到好处/不给浪漫和温情以任何空隙”(《许多士兵在行走》)……

同时,赵宏杰知道,士兵不是生活在真空里,更不是只会训练流汗、冲锋流血的人,他们也有爱,也有情。在表现士兵的温性时,赵宏杰就变得情意绵绵了:“在一遍遍虔诚地吟唱中/我们便看见/这些草绿色的歌声/像满山的野菊花一样/一波一波绽放”(《在军营里歌唱》)像这样的诗歌赵宏杰就写得如泣如述,在诗集的第三辑《飞来飞去的大鸟》里,体现得更为突出。仅管有时他也用军营里“硬性”的东西如枪、子弹等意象来写这些温情,但依旧情意绵绵,如“且以乡情为准星/以乡思为助力/据枪瞄准击发/子弹呼啸而去,划出美丽弧线/命中的都是十环”(《在军营里思乡》)“弹壳在我身边,缤纷散开/如一场转瞬即逝的烟花”(《让我在军营里抒抒情》)……

要血性就血性到底,要温情就温情个够。这就是赵宏杰诗中士兵的性情,“刀鱼”的性情。当然,更是赵宏杰这个士兵诗人的性情。

三

在音乐长河中飞翔,在历史文化中追寻。这是赵宏杰的诗带给我的另一个特别感受。

我们来看下面这首诗:

“一瞬间:迅速上升的究竟是/那些呈连绵状舞蹈的山体,还是/这一派汪洋恣肆的大水?//居住在这座钢铁般凝重的营盘/久了啊!/兄弟,你的兵器,已经长满了年轮、皱纹和胡须。//快来看,营房突然跑了起来!/它多像一列高速行驶着的豪华动车/它正拉着我们,向着更远的地方去,兄弟。//但是,山未动。而营盘当然也不会动。/是你小小的,不安份的内心,在动。/是我们这些流水的兵们,在动。”

我曾同一位诗歌爱好者讨论过这一首叫《高山流水》的诗,他对我说,这首诗是一首朦胧诗。我说,这不是一首朦胧诗。我告诉他,《高山流水》为中国十大古曲之一。传说先秦的琴师伯牙一次在荒山野地弹琴,樵夫钟子期竟能领会这是描绘“巍巍乎志在高山”和“洋洋乎志在流水”。伯牙惊道:“善哉,子之心而与吾心同。”钟子期死后,伯牙痛失知音,摔琴绝弦,终身不操,故有高山流水之曲。“高山流水”比喻知己或知音,也比喻乐曲高妙。

我们再来看赵宏杰的这首诗,读来也有“巍巍乎志在高山”和“洋洋乎志在流水”之感,诗中两句“兄弟”有如伯乐在召唤钟子期一样。诗人用新诗的方式来表现现代军人与战友携手共进的情感,并以此来追寻《高山流水》的音律、节奏和美感。诗人无疑是成功的。

像《高山流水》这样的诗歌集中体现在《营盘畅想曲:倾听或者冲锋》这一组诗中。《广陵散》《平沙落雁》《十面埋伏》等等古曲就在赵宏杰的诗里再次被奏响,点燃。让人看着痛快,听着痛快。

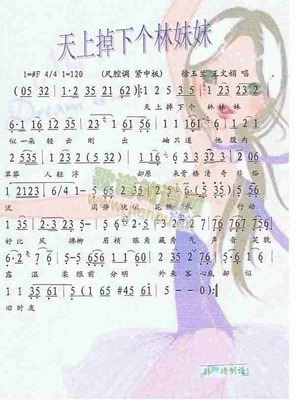

用诗来诠释歌曲,赵宏杰不仅在大浪淘沙后的历史名曲中去追寻,还在大家常见的军营歌曲里去追寻。他从《义勇军进行曲》、《中国人民解放军进行曲》到《团结就是力量》《我是一个兵》再到《咱当兵的人》《当你的秀发指过我的钢枪》《女兵谣》《我的老班长》,这些耳熟能详的歌曲经赵宏杰用现代新诗来解读,每一首诗都用一名士兵特有的情感来诠释,或吟唱,或高亢……读来能感觉原歌曲动人的旋律与其诗歌的完美结合。

诗人的灵魂飞翔在音乐(古曲或现代歌谣)的长河中,对音乐再次追寻、思索,最后在他的诗里开花。

除了曲和歌,赵宏杰还从我们优秀的古代文化瑰宝——词中去探寻现代诗新的创作源泉。在他的40首新诗构成的组诗《读词笔记》中,我们可以再次领略到他独局一格的新诗写作手法。其实,这种写作手法以前也有不少诗人尝试过,他们大多对词本身进行再次解读和诠释,但总觉他们缺少一些东西。

赵宏杰是聪明的,他以“笔记”来命名他的诗,这让我们可以从不同的角度去解读他的这组诗,从而读出与众不同的感受。

他写词人的身世遭遇:“惜人生无常,顿生白发三千丈/纵你有满腹的诗书、旷世的才华/到最后,其实又能如何?”(《读李白<菩萨蛮>》);他写词本意:“人间纷纭,长安事杂、多变。/咸阳古道,酒肆正越来越少/那人,一次次反复起身/把自己无边的落寞和散乱的影子/痛痛快快地端起来,饮了!”(《读李白<忆秦娥>》);他古词新写:“他日仍会有风雪、有噩梦、有真情/及假意。/金陵花残,蜀国路远/换了草木人间。秋娘兀自走台、串唱/‘落了片白茫茫大地真干净’……”(《读无名氏<金镂衣>——兼致一位英年早逝的故人》);他从词中跳出来:“长年守边的兄弟/夜早就深了,你为何还迟迟不去入睡?/这雪域高原的月色,多么美好/请允许我暂将那胡笳当作管弦/为君重新抚奏一曲/痛快淋漓的《调啸词》吧”(《读韦应物<调啸词>》)……

词为诗人赵宏杰提供了一次次情感宣泄的客观实体,赵宏杰在古词与现代新诗之间飞翔。诗人从个体情感出发,以诗性的话语试图把握自己继而超越自我,赵宏杰携带他的这些诗歌走在山峰,走在边缘地带,努力于现代新诗的生存方式以及生命意义的诗性诠释。或许赵宏杰在写这组诗时并没有想这么多,然而,我们却可以从他的这些诗歌中寻迹到他创作的诗性化逻辑。

有的时候,我也在思索:现代新诗应该怎样从现代文明的表象回到历史以及民族文化的精神中去表现历史、民族文化以及现代人的精神生活状态?在长期的相对和平环境中,军旅诗如何实现崛起和突围?我想,这些年一直坚持“泛军旅诗歌”写作理念的赵宏杰为我们走出了一条可能性地道路。

四

诗歌影响着我们的生活。我说这话并非故弄玄虚。

时下有很多作家和评论家谈论诗歌,他们总是对诗歌表现出种种不屑。跟时下的年轻人谈论诗歌也是很奢侈的,甚至是非常不合时宜的。很多评论家也评论说“诗歌死了,诗歌没有活力了”。甚至我们的诗人面对诗歌的现状也有些灰心丧气:有诗人说“饿死诗人”;有诗人讲“用行话来说现在的社会已经不是诗歌生存的环境了。”

我国是诗的国度,从《诗经》到《离骚》,从唐诗到宋词,无数优秀的诗歌给我们留下了宝贵的精神财富。时至今日,这些诗歌还在对我们的生活产生着潜移默化的影响。可以这样说,我们一代又一代人就是吟诵着“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡”、“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”这样既浅显易懂,又有着深刻的教育意义和高超艺术的诗歌长大的。

但是,我们的现代诗是不是也像古诗那样或多或少地对我们的生活产生影响呢?

2009年4月,我在解放军艺术学院求学,一日,河南文学院专业作家李洱来院讲课,他最后十分钟的提问解答给我留下了很深的印象。文学系有位男生问他怎么看待当下的诗歌现状。李洱的回答很出于我的意料。他说,诗歌一直在影响着我们的生活。李洱举例说,有一首诗,当时作为全国批判的一首诗。这首诗就是说我离你很近,但我离你很远;我离你很远,但是我离你很近。这首诗的作者是顾城。这首诗当时很多人都看不懂,连我们的诗歌批评家也说看不懂。但很难想像,仅仅过了二十年之后,现在的小学生和中学生在明信片里会写:我离你很近,但我离你很远;我离你很远,但是我离你很近。那么接到这个信的男生或女生就一下子懂了。那么也就是说,当初看不懂的诗歌,我们现在会说这些诗歌太简单了,连小学生都会说。这就说明,诗歌已经深入到我们的生活之中,并影响着我们的生活。

李洱先生举这首诗的内容其实是有一定出入的。顾城的这首诗歌叫《远和近》:“你/有时看我/有时看云/我觉得/你看我时很远/你看云时很近”,这首诗细腻地刻画两个初次恋爱的年青人独处无话时那种互相揣摩不透的心理。虽然有出入,但却说到了实质性的东西:诗歌,确实在潜移默化地影响着我们的生活。

我想起我第一次见到赵宏杰的诗。

“……我们挥着翅膀,写着一些长长短短的诗歌/身手敏捷,动作娴熟,如一段优雅的舞蹈,快乐得不可自持/同时,让他们窥视:我们私密的爱情、温存和忧伤……”2007年初,我的军旅人生和事业处于最低迷的时候,我的诗歌也进入一种前所没有的彷徨之中,碰巧旅里开通了军网,我就在军网上瞎逛,不小心进入了“军网榕树论坛”,在那里,我看见了这首名叫《飞来飞去的大鸟》的诗。看到这首诗,这让我当时郁闷的心情有了舒展。因为这首诗,在我当时极其敏感的心灵里像被谁用鞭子狠狠地抽打了一下,血淋淋的痛快的痛!

几天后,我从诗歌的迷惘中走了出来,写下了一首叫《我的下个五年计划》的诗“……每天太阳升起时,提醒自己/认真地走过一天的美丽和忧伤/记住一些往事和一些重要的日子/如父母的哺育老婆儿子的生日/多给老朋友打打电话发发短信/记住一切恩情,忘掉一部分恨……”

自此我也认识了那位网名叫“军中雨巷”的诗人。我俩在网上互相留言,交流诗歌心得。后来有了他的电话,我们又时常通通电话发发短信。他叫我小茂同学,我叫他小杰铜子,他邀请我去他们徐州玩,我也邀请他到拉萨来玩……我们就这样神交。

诗让我们俩走在了一起,成为了朋友!

事后我想,赵宏杰的这首诗虽然透出对生活的认知,但就诗的内容来说,并不能改变特别是像我这样多愁善感的人的心情的,真正影响并改变我心情的是我看见一首好诗的存在。对于我和我们这样的人,还有什么能比看见一首好诗的存在更兴奋的呢?

或许有人会说我这样讲仅仅是诗人之间的互相影响,不能代表大众。那么2008年的“汶川诗歌”现象,一直被我称为在继“诗歌公社”“天安门诗抄”之后的第三次群众性诗歌运动,足可以证明这个论题。

大家一定不会忘记,“5.12”汶川大地震之后,全国人民都处在一片沉痛之中。“汶川诗歌”迅速复苏和暴发,冲在抗震救灾的最前面,最大限度地激发了中国人面对这场灾难的血性、亲情和力量。

“生死不离,你的梦落在哪里/想着生活继续/天空失去美丽,你却等待明天站起/无论你在哪里,我都要找到你/血脉能创造奇迹/你的呼喊就刻在我的血液里……”14日,当央视主持人白岩松把王平久的这首《生死不离》含着热泪朗诵后,引起了全国人民的强烈反响。有人会说,这是一首歌词。我却不这样认为,无论从诗歌的意境意象,或者从诗性上看,这无疑都是一首特别优秀的诗歌,“生死不离,你的梦落在哪里”、“你的呼喊就刻在我的血液里”等等都是诗的语言。当然,诗和歌没有严格意义上的界线,虽然这首诗后来谱成曲,成了歌,在我看来,这首诗朗诵要比谱成曲唱得感人。“无论你在哪里/我都要找到你”一度成为全国人民呼唤灾区人民的精神口号。

紧接着,另一首诗歌《孩子,快抓住妈妈的手》将“汶川诗歌”推向了高潮:“孩子,快,抓紧妈妈的手!/去天堂的路太黑了,/妈妈怕你碰了头!/快,抓紧妈妈的手,让妈妈陪您走!//妈妈,我怕/天堂的路太黑,/我看不见您的手!/自从倒塌的墙把阳光夺走,/我再也看不见 您柔情的眸!……”读到这首诗歌的人,没有不哭得一塌糊涂的。我跟所有的读者一样,每一个字都觉得是泪、是血,每一个字都深深地震撼着我的心。“妈妈”和“孩子”在这场灾难面前,都是弱者,他们失去了生命,但血脉相连,他们走在天堂的路上还在互相担忧,他们还在“怕”和“不怕”、在“哭”和“不哭”之间约定“来生还要一起走”……

越来越多的群众参与到了这场诗歌运动之中来。据有关媒体估计,在网络、报刊等媒体发表的抗震救灾诗歌,短短一个月就达数万首之多。一首诗在网络上的点击率超过十万,或者跟帖超过一百帖可以说的举不胜举。无论是专业诗人,还是业余作者,都热情奔放、不知疲倦地投入到这场诗歌运动之中。《妈妈,别哭,我去了天堂》、《我有一个强大的祖国》、《背着你--献给汶川失去妻子的丈夫》、《孩子,别怕》、《母亲的雕像》等一大批优秀的“汶川诗歌”脱颖而出。

“汶川诗歌”犹如一股热浪、一股暖流,不断给灾区人民信念和力量。“汶川诗歌”不仅影响着灾区人民的生活,也影响着全国人们的生活。许许多多的志愿者就是念着这些“汶川诗歌”走上抗震救灾第一线的。不容质疑,这些优秀诗作必将进入诗歌圣殿成为不朽名篇。

透过“汶川诗歌”及至后来的“玉树诗歌”、“舟曲诗歌”现象,让我们一次次看到诗歌的本质,一些好的诗歌确实“随风潜入夜”般地影响着我们的生活。

中国的新诗包括军旅诗的写作,需要我们静下心来阅读每一首优秀的作品。赵宏杰的诗是好诗,让我们等待时间和生活的检验。

爱华网

爱华网