在影视界,总有一些人没有名声大噪却留给观众难以磨灭的记忆,王双宝就是其中之一。喜欢生活中他的质朴,平实,对表演的热爱,对艺术的执着。更欣赏他超强脱俗非常真实性的精湛演技,在他所诠释的人物身上丝毫看不出任何表演的痕迹,本色的无可挑剔。不得不折服于戏里戏外魅力十足的硬汉形象。有《12.1枪杀大案》《雪狼》《盲井》《抚坪》《阿妹的承诺》《疯狂的赛车》等等作品。

源于对王双宝作品的喜爱,直到对《盲井》的久久深思:

《盲井》

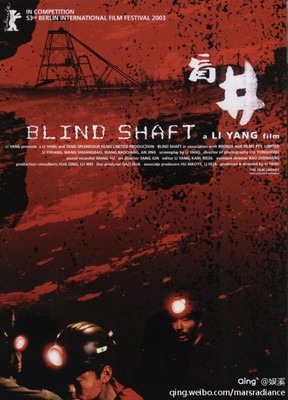

尴尬现实中的扬名

李杨?《盲井》?在第53届柏林国际电影节闭幕式之前,很少人会知道这两个名词。李杨,旅居德国的中国年轻新锐导演;《盲井》,是他归国后的第一部电影作品,一部被电影局禁片,锁进片库不见天日无法面世的独立影片。然而与那一年饱受媒体关注的张艺谋大作《英雄》柏林、奥斯卡交白卷相比,《盲井》以黑马姿态攀折柏林电影节空缺15年的“艺术贡献银熊奖”实在是个大大的意外。

这就好比02年诺贝尔文学奖得主揭晓之后,国内媒体对获奖者匈牙利作家伊姆雷·凯尔泰斯却一无所知一样,尴尬得很。浩浩荡荡的《英雄》追风媒体在集体失落后,力图弥补零报道的空白,于是《盲井》就在这样的后续“补救”报道终于为世人所知。

可惜这样的扬名并不能改写《盲井》不能公开放映的命运,于是这部获得多类国际奖项的作品只能以盗版地下影碟的形式暗暗流传

麻木现实中的观感

《盲井》是根据刘庆邦的小说《神木》改编,我曾经阅读过这篇获得02年老舍文学奖的作品,感觉电影剧本对原著的改编不多。在影片获奖后,很多人将其成功归功于文学对现实的救赎。然而不得不承认的是:电影的确比原著更为真实地呈现出罪恶与残暴的现实力量:

两个农民老宋和老唐将陌生的打工仔骗到矿井下杀死,制造事故假象,然后冒充其亲属向矿上索赔,借此讹诈矿主的钱。矿主设法隐瞒真相后只好用三万元打发了事。凶手们拿到钱之后,在县城的宾馆里与小姐寻欢作乐,并到邮局寄钱给农村的家人,让孩子好好读书上大学,然后,来到火车站寻找下一个猎物。

一个打工无门、三天没吃上饭的少年元凤鸣被他们搭上,名义上成了他们的“侄子”,在他们的带领下来到另一处小煤窑。在等下一次下手机会的同时,老宋却对这个淳朴老实的少年产生了恻隐之心,不忍心对他动手。在又一次在井下准备作案的时候,宋唐二人再次产生了分歧,为了救凤鸣,老宋被同伴杀死,然而另一个也同时葬身于炸窑的塌方,只有少年死里逃生,带上两个人的矿难抚恤金,离开了煤窑。

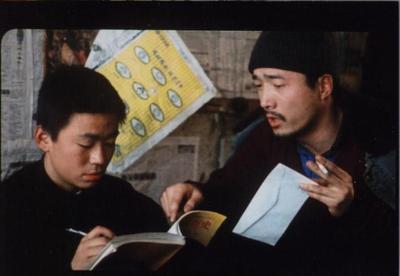

说其现实,是因为整部电影更像一部纪录片,直接干脆,命中要害,甚至违反常规地不煽情,不给答案。导演李杨没有用任何花招:电影里没有时空转换,没有音乐,没有刻意的技法,没有长镜头,甚至连摄影机也一直是平视的。完全的方言对白,真实的小煤矿背景,演员的精湛演技也几乎到达了登峰造极的程度,以至于完全看不出表演的痕迹,本色得无可挑剔。看似粗糙的电影,实则处理得十分细腻。90多分钟的电影里,没有一个镜头是凑时间的,每一个镜头都为下面的故事埋下伏笔。哪怕是在片头“盲井”二字片名出现之前,近一分钟仰拍井口的镜头——狭窄黑暗的井口,黑影遮住的只露一丝缝隙的天空,整部影片要表达的人性阴郁主题及在生活在苦难里扭成曲兽行的悲凉寓意展现无疑。

说其现实,是因为你无法拒绝这部电影中的任何一个情节的设置,甚至无法像在观看别的“对外”影片时一样理直气壮的说“那只是他们想象的中国!”因为影片中从缺乏安全措施的小煤窑到上下联系封锁消息的矿主,从灯光昏暗的k厅到木板隔间的简陋洗头房,甚至是那些小姐们招徕顾客的语言和恶俗的穿着品味……这些以几万元钱赔偿生命的人,以100块钱出卖色相的人,以麻木态度在黑暗中蝼蚁般挣扎求存的人无一不是如此的真实。

说其现实,因为影片中传递的似乎已经被宽容和默认的“矿工命贱如土如草”(两三万块钱就可以打发一条人命)的体制和观念,已在众人麻木的认同中变得“合情合理”。两个被人性黑暗湮灭的骗子残忍致富的手段令人不寒而栗,影片毫不掩饰地把人性最凶残的一面表现在观众面前;然而同时又以凶徒老宋还未完全泯灭的良心的矛盾手法将影片的主题推到极致——他虽然凶残,但又是个十足的好父亲,杀人之余满脑子都只有如何给孩子攒钱上学,甚至还会掏钱救助街上的失学孩子,分明还存在着社会的道义责任感,他们的泯灭来自何方?这种不和谐的瞬间仁慈最终改写了整部电影的去向。

残酷现实中的创作

通过《南方周末》特派记者李宏宇对《盲井》幕后拍摄的报道,才了解到一些创作中的现实内幕:

为了改编剧本,导演李杨曾到宁夏和河南等地的煤矿实地生活,矿主以为他是记者,掏出枪顶着他;实际拍摄时总会接受各种盘问和质疑:“你们是干什么的?为啥要拍这个?”这些是白道上的问题,还有黑道上的:“你拍这个东西,肯定是拿到外面挣大钱,你得先分我一些,要不然你想走?”李杨自己说:《盲井》前期拍摄结束后的3个月里,他都还一直吐着黑痰。

井下的条件非常困难。没光线怎么拍?总不能用微弱如烛光的矿灯拍摄,结果只能借助最简陋的光源。在小煤窑里拍摄时,一块面盆大的煤掉下来砸在录音师的背上,他没有受伤,因为矿井很矮,他弯着腰,背部紧挨着那煤块;在私人煤矿里,井下长期缺氧,30多小时的拍摄,需要不时用鼓风机把空气吹进来。没有人送饭,大家一直饿着肚子拍。即使是壮实的骡子,也累得浑身汗湿,腿不停地打抖。时间久了剧组渐渐有人开始退缩:女主角跑了,最后连司机都跑了,其中一个镜头刚刚结束两个小时,煤窑就塌了,两名矿工被压死在井下。

正是在这样残酷无望的拍摄环境中,这部作品得以寄托了视觉和良知的巨大震撼力。

预料现实中的批评

《盲井》获奖后,国内评论呈现一片预料中的毁誉参半。指责的主要矛头为:“一个留学背景的导演,典型小知识分子阶级,以中国贫穷破败的煤窑景象做噱头,完成了一部包装自己的个人秀。”于是影片对于底层景象的展现,也引来一阵沉默、几声叫好,亦引来一片意料之中的不屑嘘声。

呈现自己的生活,容易被认为是真诚,即使是木子美的下半身写作;而与自己本身相去甚远的艺术作品,则被理所当然的怀疑其真诚性。李扬将镜头对准了河南的煤窑,所以被指责为是冷酷的知识分子阶级迎合西方视角和趣味的投机之作。曾经的张艺谋也被如此的质疑过,而李扬甚至没有像张艺谋的《秋菊打官司》那样,如此巧妙的找到这样一个东西方各取其好的平衡点。他所关注的目光是那样的顽固而冷酷,甚至他的影片被大多数的观众误读着。

然而我们扪心自问:如果中国再没有这样直接有力、简洁震撼的作品,而充斥着刻意逢迎西方胃口的《英雄》、或者是穿着古装罗罗嗦嗦操着莎士比亚腔讲故事的《夜宴》、或者以西方模式变调《雷雨》的《满城尽带黄金甲》,就一定能获得国际影评的青睐吗?现实是斩钉截铁的“没有”!《盲井》的镜头如此冷静的注视着社会最底层,毫不躲闪的直视罪恶,审视灵魂,逼视生活,象是在沉默的时代里,一只顽固的眼睛。

可见柏林电影节的国际名号并非吹嘘,他们对人性命题和社会正义的推崇,唤起了世界对公正、良知和善良的责任,类似《英雄》等靠华而不实的精致画面和高科技的技术堆砌出来的大片,在外国评委的眼里,也只是精美易碎生命力脆弱的中国花瓶而已。

只有民族的,才是世界的;只有良知的,才会赢得世界上绝大多数人的敬重和欣赏。

爱华网

爱华网