碰巧,整理旧年杂志,看《明·清字画选》,选录的字画,大多是老者的作品。透过字画和丁蔚文先生撰文的补白,涉及到他们的奇闻逸事,发现老人世界有不堪,也有圆润,飞扬。头脑中跑出一句话:“人生难得老来俏”。“难得”不妥,“俏”好。2006年央视春节晚会上,她们一字排开,整齐划一,表演唐山皮影舞蹈,看似粗拙,实则灵动,果真是“俏”。

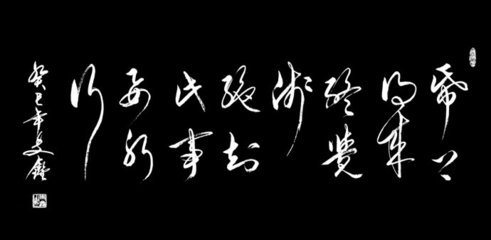

“俏”,在现代汉语字典中的解释是:俊俏,样子好看,动作灵活。这番说词蛮象判词,公正,无人情味。更喜欢毛泽东《卜算子·咏梅》中的“俏”:风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。借用为题,取其顺应自然,虽是不争却不消极,而是有一分力使一分劲的乐观之意。

乾隆八年,杭世骏47岁,上了一篇《时务策》直言,主张朝廷用人,宜泯满汉之见,触动帝怒,本来定为死刑,经多人求情,从宽发落,革职归田。后来乾隆南巡,又见杭世骏,问:你靠什么生活?

臣世骏开旧货摊。

什么叫开旧货摊?

把买来的破铜烂铁陈列在地上卖掉。

皇帝大笑,写了“买卖破铜烂铁”六字赐他。

据说还有一问:你性情改过么?

世骏答:臣老矣,不能改也。

何以老而不死?

臣尚要歌咏太平。

在乡下,小辈们骂老人“老不死”,时有耳闻。小辈们骂得理直气壮,老辈们气得无力辩驳,没有杭世骏答得不亢不卑。也不知杭世骏与乾隆皇帝的对话是真是假。但是杭世骏画过《竹菊图》却是有的,在竹石的压抑下,菊花却大朵大朵地开放着,不知残落。

49岁的黄慎回到故乡宁化。59岁的他画了一幅《采菊图》:一位老头,凝视广口瓶里的三枝菊花,深情中有醉意。老了的黄慎,耳朵聋了,听不到人家的说话,只在一边呆笑。但是他喜欢酒,醉酒时易健忘;还喜欢果,不知是干果还是水果?如果求画,遇到他睡熟了,把他叫醒,用果子来逗他,他会猛醒,精神更好,提笔作画。画完之后,还得意洋洋地审视一番。

60岁的李麟,因为向往家乡的田间风光,画了一幅《放牛图》,用墨淡雅。一赤脚村童,一手扛长鞭,一手牵水牛,用力前行。画好图的李麟,一而再,再而三在在画中题诗一首又一首:我若行,渠也行,途中缓与急,全靠此茫绳。绳头不放手,能所一条生。步步乡关里,归家不问程。长鞭肩上荷,短索手中牵。步步随吾走,何须更着鞭。悟者连渠正,逃之并若偏。正偏无贵贱,总不直文钱。

诗还真没读懂,但是从其动作来看,李麟对此画应是有几分喜欢,并且眷念故土的心思也不曾放下,为了减轻心中的念想儿,他把这画拿出来一看再看,后欣然提笔写诗,劝慰自已?

60岁的八大山人,在纸上写道:“吾室之中,勿尚虚礼。不迎客来,不送客去。宾主无间,坐列无叙。率真为约,简素为具。有酒且酌,无酒则止。不言是非,不闻官事,持已以敬,让谦以礼。平生之事,如斯而已。”

八大山人这番率真不知会不会得罪人?据丁蔚文先生撰文,写道:八大山人曾经遇到他不想搭理的人,就装疯跟燕子说话,逃避那人的啰嗦。有诗为证:阳狂恃酒甘风子,一去房州三朵花;有客豫章门,佯狂语飞燕。却没有下文,不知甘风子、三朵花,无名客人对八大山人有何想法?

前几日看中央一套《大家》栏目,黄永玉坐客央视,谈到陈年旧事,涉及到钱钟书之逸事:一年正月初二,某位官员到钱家拜年。钱老开门,对方说了春节好正准备跨进门去,哪想钱老却答,谢谢,谢谢,我很忙,我很忙,不让人家进去坐一会儿。不近人情,拂人家好意,当然生气。这番说事,黄老倒是大笑而谈。也有不生气之法,如黄老。老家有什么土特产,要送给钱家,先打个电话,东西送到门口而止。事后主持人问黄老,你生气不?黄老答,我不生气,人家钱老是真的忙。我听了这故事,我也不生气,觉得特好玩。

他们率真得大胆,不顾及他人感受,也不怕得罪人。遇上他们,吃闭门羹,想必也是无可奈何之事。他们并不是倚老赖老,而是一贯如此。他们的率真令人恼但不会生厌。

71岁的翁同龢,闲居山中,写日记:辛丑四月余在山中一日,缪少村广文叩门请见,以家藏名迹见示,并奉其尊人。柳村先生遗象属题。三十年前,余与先生相识,然仅知为名医,而未知其收藏之富也。今乃于其哲嗣得之,感叹不已。感叹:故人已有千秋草,胜我空山酒独斟。看似闲来无事,那份感叹却令人心酸。人生的迭荡起伏,落差太大,晚景悲凉的叹息止不住。

73岁的金农当和尚的心愿未了,七十四的金农画了一幅《欢喜供养》,以纸当事,了了自已的心愿。

81岁的吕潜,作画一幅,用墨不再规矩,而是随心所欲,圆润中静意飞扬,有儿童性情。不象邻人劝架,劝说小辈:老人转小孩子性,不要与他一般见识;此时老人的转性,让人有气。而有儿童性情的吕潜,在画中题诗:板桥作度雨山松,山入斜阳秋有痕。林下草堂遥望见,陶家不曾设篱门。八十一岁叟潜。此时的吕潜,画中的景,诗中的意,余韵不止,让人佩,让人喜。

他们都是老人、文人。他们的性情给人以迷离感,不如“谁家翁媪,醉里吴音相媚好”平实。也许他们的生活内涵中也有很多负面的因素,因着眼睛被蒙蔽,不曾见。但是看见花开的俏丽,总是欢喜的,不管花开终归是要开谢的。

这是老早的计划。当初第一眼看他们时,就有挡不住的欢喜。渐渐冷却,文字便搁置下来。因为那一段时日,性情阴晴不定,也不知是和岁末年尾的时令有关,还是冬天一会儿雨,一会儿阴,一会儿晴,冷冷暖暖真让人不适应,不喜动弹。生活中一会儿忙,又一会闲。忙时生燥,闲时又生烦,坏脾气趁虚而入。有时连自已也不喜欢自已。碰巧旧年的杂志已收齐,得装订成册,束之高阁。于心不忍,再次翻阅。看他们的字画,看他们的奇闻逸事,不知自已身在何处,突然安静下来,不烦也不燥。

我本来是想尽力站在旁观的角度,不评判他们的生活,毕竟我与他们之间有着天然的隔膜,看到的也不是生活的全貌。但是毕竟看到一角,因此想表达自已的收获和欣喜。可是写着写着,越来越不由已,就成这个样子了。

很多资料来自于丁蔚文先生的撰稿,引用蛮多,不敢邀功,只敢说有改编的苦劳。

爱华网

爱华网