本文原载于《法律科学(西北政法学院学报)》2006年第2期

【作者简介】许发民(1964—),男,陕西周至县人,武汉大学法学院教授,博士生导师,法学博士、博士后。

作为涉及罪数形态的结果加重犯,自提出迄今,一直处于疑云重重与迷雾笼罩之中,更有甚者,认为其存在的合法性都成为问题。在我国修订后的刑法中有一些条款涉及到结果加重犯,但由于存在上述背景,大家也是仁智互见,意见分歧,并影响到实务中对此类案件适用法律的统一性。因此有必要深入研究。

一、结果加重犯面临的主要问题

(一)针对相同案件何以得出想像的竞合犯与结果加重犯两种犯罪形态的结论

一般说来,区分想像的竞合犯与结果加重犯似乎并不困难,然而事实上并非如此。请看下列案例:

2002年6月17日晚,被告人朱某、房甲、房乙共谋抢劫出租车司机。朱某提议,将出租车司机骗至乡村偏僻路段,先杀人再劫货,然后将尸体藏入出租车后备箱,驾车驶离现场后弃车。朱等三人携带水果刀、尼龙绳,租乘罗某驾驶的出租车,次日零时许,三被告人将罗某骗至偏僻处,用尼龙绳套住罗某颈部,并用水果刀刺罗的手臂及腹部,致罗不省人事;劫得罗某手机1部,人民币100余元,然后将罗某推至路坡下,三人弃车逃逸。罗某苏醒后报案,所受损伤经鉴定为轻伤。面对此案,有两种处理意见。

一种意见认为应认定为故意杀人罪。[1] 为什么呢?我国著名刑法分则研究专家王作富教授在论析到这种情况时,认为“对于故意致人死亡的,从杀人与占有财物的不可分割的直接联系看,实际上是一个行为同时触犯故意杀人罪(图财杀人)和抢劫罪(杀人抢劫)两个罪名,符合想像竞合犯的特征”。[2] (P17)并说从有力打击犯罪出发,对这种案件应当从一重处断,而不是只定抢劫罪。因为,对于当场杀死被害人后当场占有其财物案件来说,在修订后刑法以前无论是杀人既遂还是未遂,以抢劫罪论处都可判处10年以上有期徒刑直至死刑,从罪刑关系看没有什么问题。可是按照修订后刑法的规定,假如预谋先杀人后夺财而结果其杀人未遂,又不具备《刑法》第263条的抢劫罪的8种加重情节,则只能按该条第1款判处3年以上10年以下有期徒刑;如果作为故意杀人罪(未遂),则应在第232条规定的“死刑、无期徒刑或者10年以上有期徒刑”档次之内从轻或者减轻处罚,一般不可能以杀人未遂为由判处3年以上10年以下有期徒刑。亦即,按照修订刑法的规定,为了避免出现轻纵故意杀人犯的弊端,对于上述案件以故意杀人罪论处,是适当和必要的。

而另一种意见则认为,应认定为抢劫罪,即这种情况实际上属于抢劫罪的结果加重犯的未遂。著名学者张明楷教授认为,如果将本案认定为故意杀人罪,会出现如下现象:行为人为劫取财物而预谋故意杀人,或者在劫取财物过程中,为制服被害人反抗而故意杀人,因而致人死亡的,以抢劫罪定罪处罚;没有致人死亡的,以故意杀人罪论处。这显然是一种不合理、不正常的现象。应该认为,在行为人故意造成加重结果,却没有发生加重结果的情况下,应认定成立结果加重犯的未遂。

针对同一案件,两位著名专家却意见相左,一个认为应以想像竞合犯论,另一个则认为应以结果加重犯论。当然他们的初衷都是为了使本案的处理体现罪刑均衡原则,但由此引发的思考则是想像竞合犯与结果加重犯的区分问题。换言之,二者到底是否为互相独立存在的犯罪形态。就结果加重犯而言,其构成结构与想像的竞合犯有无实质上的差别。对于想像竞合犯的处理,理论上一般认为属于实质的一罪,应从一重罪处断或从一重罪从重处断;而结果加重犯,由于刑法明文规定了比基本犯罪较重的法定刑,依法处理即可。因此有人可能以二者在处理上法律是否规定了独立的法定刑这一点加以区分。但是,其一,这充其量只是形式上的一点区分;而且是否存在这点区分依赖适用解释,上述案件即为明证。其二,即使这一点也靠不住,因为在修订后的刑法中,有些条文也明确规定了对想像竞合犯的法定刑。例如《刑法》第329条第1款规定了抢夺、窃取国有档案罪,第2款规定了擅自出卖、转让国有档案罪,第3款则接着规定:“有前两款行为,同时又构成本法规定的其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”由此,假如行为人窃取的档案属于国家秘密,则其行为就同时构成(触犯)了窃取国有档案罪和非法获取国家秘密罪(《刑法》第282条);假如行为人擅自出卖、转让的档案是国家秘密,就同时构成(触犯)了擅自出卖、转让国有档案罪与故意泄露国家秘密罪(《刑法》第398条)或者为境外非法提供国家秘密罪(《刑法》第111条)。在上述情况下,按照《刑法》第329条第3款的规定,均依照处罚较重的规定定罪处罚,即按照重罪定罪处罚。可见,用法律有无规定这一点也不能真正将想像竞合犯与结果加重犯区分开来。其区分得从实质根据上找寻。

(二)通说的结果加重犯构成结构与刑事责任原则不协调

海内外向来的通见(学说与实务上)认为,纯正(真正)的结果加重犯在主观方面呈现为复杂(混合)罪过或双主观要件,此即对基本行为系故意,而对于加重结果系过失,且只能系过失。否则整体行为应被视为该加重结果的故意犯,而非加重结果犯形态。例如故意伤害致死,一旦行为人对加重结果——死亡,持故意的罪过心理时,就是杀人罪而不是故意伤害的结果加重犯的形态。惟双主观要件及其相关问题如何与基本行为之间保持协调则存在疑难,并成为一切围绕结果加重犯论争的源头。如故意和过失双主观要件同时支配一个基本行为,何以诠释?抑或是同时存在一故意行为与一过失行为耶?如果是一行为,以想像竞合犯就能处理,何故又创立结果加重犯呢?如果为后者,对于此结果加重犯,又应赋予何种独立的法律属性?且成立结果加重犯的二行为,须具备什么条件,始得结合为一体呢?当然将这些疑惑作为关于结果加重犯的正常研究议论也无不可。

但是真正致命者——会导致其存在发生危机者,是结果加重犯与罪刑关系的协调问题。因为不管是将结果加重犯视为一个行为或两个行为所构成的犯罪类型,其刑事责任的规定,均存在着相当的疑问。展开细说,故意基本行为加上一个过失的重结果(无论普通过失抑或重大过失),在不法内涵的现代刑法评价上,怎么说都不致产生如各国刑法规定的那样重的刑事责任①。根据我国刑法规定,行为人A实施一般情节的强奸罪,另过失致他人重伤。前者法定刑为3年以上10年以下有期徒刑,后者法定刑为3年以下有期徒刑或者拘役。因此,A最多只能被判处13年有期徒刑。但是,如果行为人B实施强奸行为并过失导致被害妇女重伤,则其法定刑便是10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,即B最高可被判处死刑。又如,行为人甲实施一般情节的抢劫罪,另过失致人死亡(排除情节较轻的情形)。前者法定刑为3年以上10年以下有期徒刑,后者法定刑为3年以上7年以下有期徒刑。因此,甲最多只能被判处17年有期徒刑。但是,如果行为人乙实施抢劫行为并过失导致被害人死亡,则其法定刑便是10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,即乙最高可被判处死刑。类似这种情形的规定,中国刑法如此,其他国家的刑法也一样。至于这种规定的理由何在,我国学者张明楷教授就认为这还是需要进一步研究的问题。[3] (P82)事实上,结果加重犯的刑事责任是否违反罪责相适应原则的存疑,其实早已是世界性质的难题。对于结果加重犯的批评最严厉者,就是认为其法律效果违背罪责原则。废止论者也由此而生,并指责其系刑法上错误的法律概念。其中代表人物应推德国学者拉伦兹(Lorenz)。此外,还应引起注意的是,由于理论上结果加重犯的性质暧昧不明,在瑞典刑法中,自1965年之后,便再无加重结果犯的规定。对于此种情形,置于刑罚裁量中处理。

但不可否认的是,结果加重犯的形态事实上是一种客观存在的犯罪现象,因而也并非完全属于立法上创设而生。如刑法中虽规定有故意伤害罪(重伤害罪)和故意杀人罪,但并不能排除实践上存在中间形态的情况。如对于实施基本伤害行为而超出故意伤害罪的结果要求但又不属于故意杀人的情形,如果没有结果加重犯形态的规定,将使在实务上陷于无法处置的困境。对此,有的见解认为,可依照想像竞合犯来处理,即论以故意伤害及过失致人死亡罪的想像竞合犯。但是想像竞合犯系一行为同时实现数犯罪的类型,且被实现的犯罪类型在观念上存在,而在犯罪对象同一(针对同一个人)的情形之下,对同一个人怎么可能既使其受伤又死亡呢?换言之,针对同一侵害对象时,有伤害规定之适用则排斥死亡规定的适用;反之,已经死亡便不能又称其为伤害。既伤害又死亡的情形,实际上根本就不可能在同一犯罪对象上同时实现。可见,对于这种情况不以结果加重犯而欲以想像竞合犯来处理就根本不可能。[4] (P125)

至此,应该提出的问题自然是:既然结果加重犯是立法根据实际需要而创设的,因而不能加以废止,那么由此而生的一系列所谓难题便只能说是由于学理上的解释不当而导致的。

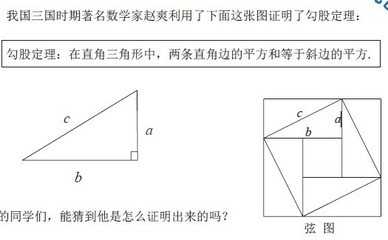

按照系统论的观点,结构决定系统的性质和功能。因而要使结果加重犯在现代刑法法理上求得有力有理的说明,就必须重新认识其构成结构。

二、结果加重犯构成结构探微

一行为而导致更重的结果时,在法情感和社会公平观上,似乎应有着比原行为结果更重之处罚。然而行为之加重处罚,也不能单凭此一点。换言之,行为之可罚性的认定,须遵守统一的法理。否则,将会造成法规范内部的矛盾和适用上的困惑。结果加重犯的问题自当同此一理。结果加重犯构成结构的长期论争正是源出于此。

从沿革意义上考究,早在罗马法与教会法时即产生行为之结果加重的评价概念。但其根本观念仅为“结果责任(Erfolgshaftung)”,即对于行为人应“归责所有基本行为所在之结果(Versari in reillicita)”。该Versari原则虽遭到后世之严厉斥责,但其直至18、19世纪,仍被作为立法上刑罚加重之事由。迄今以观,在结果加重犯的法理探索上,一直陷入主观与客观交互循环的议论之中,即或倾向主观要件之分析,或着力客观因果之认定。其中尤以费尔巴哈关于结果加重犯的主观要件系“故意所生过失”的观点影响最著。我国及海外学界,目前论及结果加重犯的构成结构,一般仍持此见。当然,包括我国学者在内,对此发出质疑之声者也不乏其人。如张明楷教授指出,“故意是认识因素与意志因素的统一”,“因此司法人员一定要牢记故意是认识因素与意志因素的有机统一”。对于所谓“双重罪过”的概念应慎重对待,并质疑道,“结果加重犯是否具有双重罪过,也是值得研究的问题”,但能释疑的妥当之论并不多见。

(一)结果加重犯客观构成的结构分析

从客观方面解剖结果加重犯,无非有两个要素:一为基本犯罪行为,另一为加重结果。但是,基本犯罪行为的罪质若何?基本犯罪行为与加重结果之间的关系又怎样?学界的看法却并不一致。

“客观的处罚条件说”(单一形态论)认为,实施基本犯罪行为,只要发生了加重结果,即一概作为结果加重犯论处。这种观点由于没有探得立法创设结果加重犯的本旨,也明显不合乎现代刑事责任的基本原理,因而已被淘汰。

“构成要件说”(复合形态论)认为,加重结果与基本犯罪相较,其主要特点是超越性,即加重结果超出了基本构成的范围,成为“加重构成”的构成要素。申言之,从罪质论上说,基本犯罪虽然是成立结果加重犯的前提和基础,但是,它与基本犯罪的结果加重犯却属于不同的罪质。既然罪质不同,即成立结果加重犯以后,已经改变了基本犯罪的罪质,成为新的罪质,则基本犯罪与基本犯罪的结果加重犯的构成要件自然就不相同。[5] (P112)该说除了是从构成要件上把握结果加重犯外,还强调只有基本犯罪行为与加重结果之间具有因果关系时,才成立结果加重犯,此为通说。该说显然是将结果加重犯作为一种复合的犯罪形态加以把握的。但是实施基本犯罪行为之所以产生加重结果的原因力是什么,并没有得到清晰的说明。换言之,该说未明确回答成立结果加重犯时所实施的基本犯罪行为与只成立基本犯时所实施的犯罪行为是否完全一样。而假如一样,那么加重结果是怎么产生的呢?便不易得到说明。该说关于结果加重犯结构的主张被用公式表示为“基本犯罪+加重结果=基本犯罪的结果加重犯”。随着研究的推进,后来海外学者又提出从构成要件的角度来认识结果加重犯基本行为的危险性的观点,此即所谓“危险性理论”。该说认为,立法者创设结果加重犯,意图是用重刑来阻止行为人实施那些常常易引发重结果的危险的特别犯罪类型。也就是说,从基本犯罪这一点上考量,结果加重犯被作为基本犯中包含着重的结果发生的固有类型的危险性的特殊犯罪类型来把握。不同于将加重结果作为客观处罚条件和将加重结果作为构成要件的观点,该说的最显著特征是开启了侧重从基本犯罪的视角来认识结果加重犯的思考方法。但是该说是以结果责任为根据的。对此,正如日本学者川畸一夫教授所说:“这样的危险性说的思想,乍一见,就是从结果责任主义的运用来理解结果加重犯的本质的。实际上,它具有隐藏结果加重犯结果责任性格之虞。根本就没有尊重责任主义原则。”[6] (P97)同时该说只指明对哪些类型的基本犯可以设立结果加重犯,即结果加重犯的立法机理,但对成立结果加重犯时现实的犯罪行为特质则未能说清,从而对于基本犯罪行为与加重结果是如何有机地联结起来的亦未作出有说服力的说明。因此仍然存在缺憾。

不满于以上观点,“危险基本行为的具体实现说”批评道,对于结果加重犯的客观结构,向来的学说均界定为基本行为与加重结果二部分,并将基本行为与加重结果加以区隔来进行认识。但是事实上,对于加重结果犯的结构能否将基本行为之结果与加重结果分开观察,是存在疑问的。因为分开观察的话,加重结果犯的独立性必然发生动摇,据此所进行的诠释,将毫无意义。而坚持加重结果犯的独立性,则应将加重结果犯的结构,界定为危险基本行为的具体实现。至于危险行为所产生的结果,在内部结构关系上,则应将加重结果犯视为危险基本行为的升层关系;加重结果对于基本结果,则视之为升层结果。而且,对于不同行为与保护客体所生的结果,亦不能认定为加重结果犯。因为只有同一客体的情形之下,独立性才能够维持。由此,该说认为加重结果犯的形态,在客观结构上,应将如下三条件作为成立前提:1. 基本行为对加重结果的危险性;2. 加重结果为基本结果的升层关系;3. 基本行为侵害之法益与加重结果必须属于同类。进而指出,在这样的要求下,结果加重犯的种类,也就不存在通常所谓纯正与不纯正结果加重犯的分类问题,而应限定在特定的形式上。由于立法的保护目的,在刑法中,有些犯罪类型系以行为的阶段性加以规范,即对于同类法益,做出不同阶段的规范。由此才出现结果加重犯的犯罪形态。例如对生命法益与身体法益的保护,在实现前段行为(如伤害行为)时,其可能侵害的是基本法益(身体或健康);但该行为提升至一定程度时,对于升层法益(生命)即具有内含的危险性存在,若因此导致升层法益受到侵害,就属于加重结果类型。但基本结果与加重结果为异质法益的,不成立结果加重犯。对于不同质的行为结果,殊难认定其基本行为与加重结果的主观要件和有机联结为何。[4](P117)该说的确充分显出从整体观念有机地把握结果加重犯的特点。同时,由于强调了成立结果加重犯时加重结果与基本结果在法益侵害上同类性的要求,由此易于与想像的竞合犯加以区分,因而相较其他诸说,有较多的合理性与启发性。

根据以上分析,我们认为结果加重犯客观构成结构应为:

1. 实施了类型化的、有导致加重结果发生的内在危险性的基本犯罪行为。

加重结果犯的基本犯罪行为,是一种类型化的对于加重结果的发生具有本然危险性的行为。就是说,实施了这种行为,就存在加重结果发生的内在危险性。申言之,成立加重结果犯时所实施的犯罪行为,虽然没有超过立法规定的基本犯客观构成要件的行为的范围,但是其与只成立基本犯时的行为并不完全是一个类型。如我国刑法针对故意伤害罪规定了伤害致死这种结果加重犯的形态,虽然在成立故意伤害罪基本犯和结果加重犯时,客观上确实都表现为伤害行为,但是细究起来,两种情形下伤害行为的内涵并非一致。就结果加重犯而言,这时所实施的伤害行为是具有内在的产生被害人死亡的现实危险性的行为。可见只有伤害行为提升到一定程度以上,有剥夺他人生命的现实危险性时,才是故意伤害致人死亡这种犯罪形态所要求的基本犯罪行为。因此,立法就某种犯罪规定了结果加重犯的形态时,真正成立结果加重犯并不是对导致加重结果发生的基本犯罪行为没有要求的。换言之,立法规定某罪的结果加重犯时,并非意味着实施任何基本犯罪行为都能成立结果加重犯。以故意伤害罪为例,实施轻伤行为时,一般就不可能成立结果加重犯。将结果加重犯作为一种独立的犯罪形态来分析时,这也是题中应有之义。但是,由于流行的看法是将结果加重犯作为基本犯的故意犯与加重结果的过失犯的复合形态(纯正结果加重犯时)来把握的。对于导致加重结果的基本犯罪行为与只成立基本犯时的犯罪行为并不着力加以辨析,所用心者仅为加重结果与基本犯的区别。强调“加重结果超出了基本构成的范围,成为加重构成的构成要素。但必须强调的是这种超越并未改变或者减少基本犯的构成要素,而是建立在基本犯的充足构成基础之上的。”[5] (P81)“加重结果具有粘着物性质,它必须依附于基本犯罪而存在,其本身不是一个独立的罪名。”[5] (P120)至于成立结果加重犯时的基本犯罪行为与仅成立基本犯罪的行为之间是什么关系、二者内涵是否同一,并不加以说明,易生误解。而当将基本犯的行为与加重结果,被作为一个是基本犯罪构成的行为,另一个为犯罪构成(结果加重犯)的结果。即将二者被区别为两个犯罪构成中的构成要素而进行隔离性思考时,对结果加重犯基本犯罪行为内涵的探讨,由于这种切入视角的限制显然被遮蔽了。症结就是未将成立结果加重犯的基本犯罪行为与加重结果作为一个有机整体加以把握。

与此相关的问题是,正如海外从构成要件角度主张危险性说论所已揭示的那样,从引起被害人死伤这样的结果上分析,在盗窃、诈骗等犯罪中,也不是说并没有引起被害人死伤的危险,但其毕竟为经验上的例外情况。因此,各国刑法对这种类型的基本犯并不设立结果加重犯的规定。而作为加重结果犯的基本行为,则是一种类型化的对加重结果的发生具有内在危险性的行为。这种类型化的行为被各国立法规定为足以严重侵害身体、健康的基本行为,而以和平的手段所实施的犯罪则排除在外。就此而言,也可以说基本行为对于加重结果所内含的危险性,乃是加重结果犯成立的核心基础。[4] (P112)惜乎通见,由于视角所蔽,对于成立结果加重犯的基本犯罪行为的危险性特质,未加以深究。

2. 产生了超过基本犯罪构成的、法定的加重结果。

加重结果的出现,是结果加重犯成立的必要要素之一。结果加重犯是相对于基本犯而作出的规定,如果加重结果未出现,按基本犯处理即可。而对基本犯而言,在结果犯的情况下,其犯罪构成要件也包括着结果这一要素,该结果被称为基本结果。在此,便存在一个加重结果与基本结果的区别问题。其判断的标准就是看是否超越了基本犯的构成要件。只有超越了基本犯构成要件的结果,才是加重结果,才可能成立结果加重犯;而未超越基本犯构成要件的结果,则为基本结果,这时由于缺少加重结果,则不能成立结果加重犯。例如,《刑法》第234条第1款规定:“故意伤害他人身体的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。”第2款前段规定:“犯前款罪,致人重伤的,处3年以上10年以下有期徒刑。”那么这里的第2款前段的规定是不是故意伤害罪的结果加重犯的规定呢?回答是否定的。因为重伤结果并未超过故意伤害罪的构成要件,故意伤害罪的构成要件中本身就包含着重伤的结果,故意伤害罪的构成要件也完全能够评价这种情况。事实上,结果加重犯原本就不是一个纯粹加重处罚的问题,而是一个罪质的变化问题。因此,不能仅由于立法对重的结果有更重的处罚规定,就认为是结果加重犯。否则,就会混淆结果犯与结果加重犯的界限,并导致在处理相关犯罪形态问题上的一系列困惑。对于我国刑法关于故意伤害罪的规定,有学者经过分析后认为,其“包括三个罪刑单位,轻伤害的构成、重伤害的构成、伤害致人死亡的构成,后二个构成属于结果加重犯”。[7] (P365)此说显然便存在将故意伤害罪的结果犯形态即故意重伤的情形误认为故意伤害罪的结果加重犯形态的错误,结果加重犯在立法上是相对于基本犯作出的规定,加重结果是构成结果加重犯的必要要件,加重结果未发生,依法按照基本犯论处即可,不能成立结果加重犯。因此结果加重犯不存在既、未遂问题。但是,当基本犯为结果犯时,却存在既、未遂问题。换言之,在此情况下当该结果出于行为人的意志以外而未发生时,就是犯罪的未遂。就故意伤害罪来说,出于重伤的故意,由于意志以外的原因而未得逞的,应按照重伤未遂处罚,即以未遂论按照《刑法》第234条第2款前段规定的3年以上10年以下的法定刑处罚,而绝不能以第1款的法定刑即3年以下有期徒刑、拘役或者管制来处罚。但是,将重伤解释为加重结果时,依如上处理,则存在观念上(结果加重犯没有既、未遂之分)的障碍。如实践中发生了这样一个案件:甲为报复泄愤,意图将乙毁容,便把一大碗硫酸朝其脸上泼去,乙因躲避及时,硫酸只泼在左肩上一些地方,致皮肤灼伤。但未达到重伤程度。对甲就应以重伤未遂论处。否则若不承认重伤未遂而按照《刑法》第234条第1款的规定处理,即使判处法定最高刑3年有期徒刑,也不能达到罪刑相适应。由此可见,对于故意犯罪行为引起的与其基本构成同一性质但危害程度更严重的结果,不释为加重结果,具有重要的理论和实践价值。

与此同理,对于理论上有学者提出的所谓数额加重犯的概念,我们认为也应加以检讨。关于数额加重犯,有人指出:“是指行为人实施的一定犯罪行为涉及的犯罪数额超过基本犯罪构成的犯罪数额,刑法对其规定了加重处罚的法定刑的特殊形态。”[8](P18)犯罪数额一般也是作为犯罪行为造成的犯罪结果的数额,但并不局限于此,有时包括犯罪对象的数额,例如生产、销售伪劣商品罪中的“销售金额”,便是指其犯罪对象“伪劣商品”的价值数额,伪造、变造国家有价证券罪中的“数额”,也是指其犯罪对象的“有价证券”的面额或数额。而作为犯罪结果数额使用的有盗窃、诈骗等的犯罪数额。并说不同于结果加重犯,立法对于数额加重犯,因数额大小的不同,规定了不同法定刑幅度的加重处罚数额。[8] (P19)在我国对于财产犯罪和经济犯罪来说,一定的数额确实是定罪量刑的重要基础和根据,立法对于数额较大、巨大、特别巨大一般也规定了轻重不同的法定刑。但是能否由此认为后两种情况也像结果加重犯一样超越了基本犯的构成要件,因此只能用数额加重犯评价而不能用基本的犯罪构成加以评价了呢?回答显然是否定的。这里其实存在着一个量刑情节与具有新罪质的犯罪特殊形态的区别问题。在论及“犯罪数额与量刑”问题时,有的学者一语破的,指出:“我国刑法中规定的数额巨大,是一个量刑标准。”[9] (P298)如果将不同的量刑标准一概作为具有超过基本犯构成的特殊的犯罪形态来把握,就会造成概念上的混乱,并人为地导致法条适用上的困难。以盗窃罪为例,数额在定罪量刑中起着非常重要的作用。在修订刑法之前,实践中就发生了这样一个案件:某青年甲,潜入北京故宫珍宝馆,盗窃国家珍贵文物,未及带出即被抓获。对此,能否因为不符合数额加重犯的构成而依法判处3年以下有期徒刑呢?当然不能。事实上,某甲当时被以盗窃罪(未遂)判处了死刑(缓刑二年执行)。但是当以所谓数额加重犯的原理来适用法条、确定犯罪停止形态时,则存在或适用罪刑不相适应的法条以牵就加重犯无未遂的观点,或按加重犯的未遂论处以实现罪刑相适应但却与加重犯无未遂的观点相矛盾这一尴尬局面。因此,为避免徒增概念使用上的混乱之烦恼和陷入上述误区,结论应为:取消数额加重犯的概念。由此,那种在理论上将数额加重犯与结果加重犯作为两个概念并努力加以区别的做法,也就失去了意义。

最后,还应强调,只有超出基本犯罪构成且与基本结果所表现出的侵害法益同类的更重的结果,才属于结果加重犯所要求的加重结果。只有这种结果方可显示出加重结果与导致其产生的危险基本犯罪行为之间的辩证统一联系,征显结果加重犯作为独立犯罪形态的特质。从而与由基本犯罪行为导致、超越了基本犯罪的构成但与基本犯结果的侵害法益不同类的更重结果而形成的想像竞合犯划清界限。由此看来结果加重犯之立法创制,并不可随意扩张,而必须限定于一定的犯罪类型。当然这只是从应然的法理上来说的,各国刑法关于结果加重犯的规定实际上并非如此,但也因此使结果加重犯遭遇法理上的难堪和导致适用法律上的极不统一。在本文开头所举的案例中,由于作为重结果的人死亡的侵害法益是人的生命,而作为基本犯结果的被劫的财物侵害法益为财物,即重结果与基本结果的侵害法益不是同类法益,本应属于想像竞合犯的情况,但却被我国刑法规定为结果加重犯的情况。于是张明楷教授主张以结果加重犯的未遂论处,而王作富教授却认为是想像的竞合犯。于是,在现行法律规定下,两观点便均令人存疑。症结就在于立法者未明辨加重结果犯的加重结果特质。

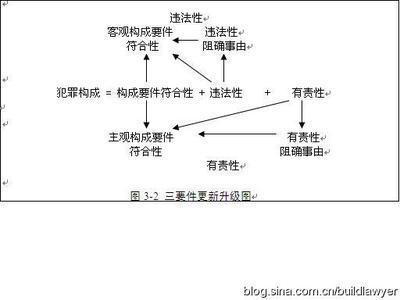

(二)结果加重犯罪过形式的结构分析

结果加重犯的罪过形式问题的判定,与对结果加重犯的客观结构的看法紧密相关。

流行的看法将结果加重犯的结构析解为基本犯+加重结果两部分,而基本犯的罪过是确定的,因此讨论的重点便是对加重结果的罪过。尽管各国立法规定不尽一致,但通见认为结果加重犯的罪过是混合(复杂)罪过,即对所实施的基本犯罪表现为犯罪故意,而对由此导致的加重结果的发生表现为犯罪过失。至于对加重结果也表现为故意的立法例,则受到理论上的非议。

但对于这种见解,张明楷教授就表示怀疑,并分析道:故意伤害致死时,行为人对伤害持故意,对死亡持过失,这似乎存在双重罪过。但是,这里的故意与过失并非处于同一层次。由于故意伤害致死并不是独立的罪名,只是故意伤害罪的结果加重犯,因此,就成立故意伤害罪而言,只要对伤害持故意即可。换言之,故意伤害罪的主观构成要件只有一个故意的罪过。故意伤害致死时,之所以要求行为人对死亡持过失,是出于将加重结果归责于行为人的需要。致死与对死亡的过失,并不是故意伤害罪的构成要件,只是结果加重犯的成立条件;而结果加重犯的成立条件是不应纳入基本犯的构成要件的。因此,提出“结果加重犯是否具有双重罪过,也是值得研究的问题”。[3] (P45)也有人认为:“在结果加重犯中,行为人对加重结果的罪过不能超过基本犯罪的罪过。”[10]

而如上文所论,当从整体观念把握结果加重犯,即结果加重犯被作为是加重结果与产生加重结果的危险基本犯罪行为的有机统一整体时,则混合罪过说便面临下列质疑:其一,当危险基本犯罪行为导致加重结果发生时,是否能径直认为该基本行为与加重结果之间缺乏主观上的延续性?其二,当基本行为对于产生加重结果具有本然内在的危险性时,判定行为人对加重结果产生的罪过心理为过失,根据是否可靠?其三,犯罪过失心理之下所导致的加重结果,何以能反映出基本行为对于加重结果具有本然内在的危险性呢?最后,还有一个问题,就是将结果加重犯的罪过形式结构定位于混合罪过,则始终存在刑事责任苛酷之嫌。基此,有学者认为,在犯罪故意和过失的法理中,行为对于特定结果的危险性,主观上所要求的,实际上应是一种“危险故意”,而绝对不是过失。从而提出结果加重犯的罪过形式非为混合罪过,而是单一的“具体危险故意”的观点。[4] (P119)

比较以上诸说,“具体危险故意说”理由最充足,因而可取。因为只有这样来解释结果加重犯,其刑事责任问题才能得到令人信服的说明。按照该说,结果加重犯实际上是基本危险行为的实害实现,故其刑事责任必然应重于故意的基本犯;但是,相对于加重结果的故意犯,因其仅系危险故意,主观不法内涵必然较实害故意者低,故其刑事责任应以加重结果的实害故意为基础给予降低。如此一来,结果加重犯这种反映客观存在的犯罪形态立法的出现,便获得了科学依据。也只有这样,特定的基本行为对于加重结果所具有的本然危险性才在罪过心理上得到了有力的说明。以故意伤害罪的结果加重犯即故意伤害致死为例,伤害故意当然并不等于就是杀人的危险故意,但是当伤害行为提升时,确实在其一定的范围内则含有对生命侵害危险的认识与意志,即具体危险的故意,致人死亡便是这种具体危害故意的实害实现。立法者创设故意伤害罪的结果加重犯,就是用与其罪责相应的刑罚,即高于故意伤害罪又低于故意杀人罪的刑罚,来阻抑行为人实施这种对生命有内在危险的犯罪行为。就生命法益而言,故意伤害罪的结果加重犯的创设,在一定意义来说,就是故意杀人罪的堵截的犯罪构成。在日本,论及结果加重犯,也存在原来的犯罪与加重的结果之间存在一种什么样关系的问题。对此,日本判例持条件说的立场,即两者间存在条件关系,就应当作为结果加重犯处理。但学者对这种看法持批判态度,一般认为对重大结果的发生应有某种过失或至少有预见的可能性。然而,著名学者西原春夫教授则发表了独特的观点,他也认为,判例的立场是不妥当的,但也不一定非要强调行为者对重大结果必须有过失。因为,原来的犯罪中已包含了足以产生重大结果的危险性,这对一般人来说,都是可以预见的。因此,如对原来的犯罪,行为人是故意的,那么,就可以仅就故意这一点追究行为人的加重责任。[11] (P332)在这里,西原教授虽未明确将这种故意概括为系一种“具体危险故意”,但其实际所指与此却具有同一之处。因而也可以说显示出对流行的加重结果犯罪过形式的混合罪过说的否定和对我们所赞同的“具体危险故意说”在一定程度上的支持。

应该指出,如同成立结果加重犯的特定基本犯罪行为不同于仅成立基本犯的基本犯罪行为一样,作为结果加重犯罪过形式的具体危险故意也不完全等同于基本犯的故意。因为加重结果是超出基本犯的构成要件的,基本犯的故意本身并不涉及加重结果的问题,只有加重结果犯的罪过才会与加重结果发生主观联系。故此,作为结果加重犯罪过的具体危险故意,其实超越了原基本犯的故意,其罪过的不法内涵高于原基本犯罪过的不法内涵。这样说来,就不能认为“在结果加重犯中,行为人对加重结果的罪过不能超过基本犯罪的罪过”。[10] (P182)此外,既为危险故意,则对于加重结果的实害故意即被排除在结果加重犯之外。因为在这种情况下,对于由单一行为构成的犯罪而言,如故意伤害罪,一旦对加重结果的发生为故意,便说明行为人的犯意发生了转移,从而构成该加重结果的故意犯罪,如故意杀人罪;而对于由复行为构成的犯罪,如抢劫罪、强奸罪等来说,则应属于想像的竞合犯的情况。尽管立法的规定并非如此,故这里是从应然的角度说的。对此,学界通见也认为这种情况不宜规定为结果加重犯。[12] (P133)

【参考文献】

[1]卞文斌. 为劫财而杀人一概定抢劫不妥[N]. 检察日报,2003-03-11.

[2]王作富. 认定抢劫罪的若干问题[A]. 姜伟. 刑事司法指南[C]. 北京:法律出版社,2000.

[3]张明楷. 刑法分则的解释原理[M]. 北京:中国人民大学出版社,2000.

[4]柯耀程. 变动中的刑法思想[M]. 北京:中国政法大学出版社,2003.

[5]吴振兴. 罪数形态论[M]. 北京:中国检察出版社,1996.

[6][日]川畸一夫. 结果加重犯[A]. 现代刑法讲座[C]. 东京:成文堂,1979.

[7]姜伟. 犯罪形态通论[M]. 北京:法律出版社,1994.

[8]李邦友. 结果加重犯[M]. 武汉:武汉大学出版社,2001.

[9]陈兴良. 刑法各论的一般理论[M]. 呼和浩特:内蒙古人民出版社,1992.

[10]侯国云. 有关交通肇事罪的几个疑难问题[J]. 中国法学,2003,(1).

[11]何勤华. 20世纪日本法学[M]. 北京:商务印书馆,2003.

[12]马克昌. 犯罪通论[M]. 武汉:武汉大学出版社,1991.

【注释】

①有人将对加重结果的过失限定为重大过失以求说明其刑事责任的合理性,这种观点在海外并未获得认可。参见李邦友:《结果加重犯刑事责任及其合理性问题探讨》,载《中国刑法精萃》,机械工业出版社2002年版,第236页以下。

【出处】

人大复印报刊资料

爱华网

爱华网