说说莎士比亚的《鲁克丽丝受辱记》

邵旭东

《鲁克丽丝受辱记》(TheRape of Lucrece)是莎士比亚早期诗歌创作的重要作品,和他的第一部长篇叙事诗《维纳斯与阿都尼》一样,称得上是英国古代长篇叙事诗的杰作。莎士比亚的长诗(只有两首)如今已成为莎学家们全面考察莎士比亚诗学的重要出发点。

历代莎士比亚评论家们考察确定,《鲁克丽丝受辱记》创作于《维纳斯与阿都尼》之后的1593年末至1594年初,于1594年5月正式发表。当时,《维纳斯与阿都尼》已经出版。它充分显示出诗人多姿多彩的诗歌技巧,也得到了社会的广泛认可。这部长诗极力鼓吹世俗爱情,与宗教神学的禁欲主义针锋相对,体现出鲜明的人文主义思想特点。但长诗在表现方法上似有专注于性爱描写之嫌。其中女神对青年美男子阿都尼的百般诱惑及其对性欲的渴望,使整个诗歌的高雅程度受到一定的影响。有的评论家认为,长诗在某种程度上背离了当时诗歌应当具有的崇尚高尚情感的原则。为此,莎士比亚想改换一种角度,追求一种神圣而高尚的情调。这种艺术趣味调整的果,就是精巧而感人的《鲁克丽丝受辱记》。

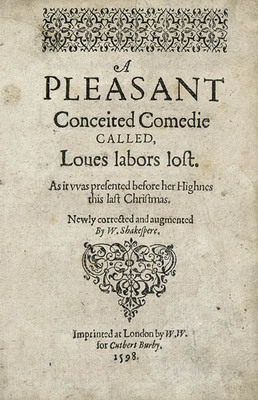

如同出版《维纳斯与阿都尼》时一样,莎士比亚根据当时的规矩和时尚,将新作《鲁克丽丝受辱记》题献给同一个庇护人:扫桑普顿伯爵兼提齐菲尔男爵亨利·罗塞斯雷阁下,以借贵人的庇护,更表明诗歌为大方之家所作并希望能提高作品的身价。这部长诗的献词如同第一部长诗一样谦恭,但也有微妙变化,表明诗人与贵族阶层的关系进一步密切,也表明他希望自己“更有才能”,奉献出“更有价值”作品以表“忠顺”。这首长诗的崭新印本由理查·巴恩费尔德运给圣保罗教堂附近的莎士比亚作品经销商,开始正式发行。书籍本身印刷精美,也博得了读者的喜爱。如巴恩费尔德当时所说,“——你的《维纳斯》与你那迷人而贤惠的《鲁克丽丝》将使你的名字彪炳史册,永垂不朽;……即使你的身体将与泥土同腐,你的声望将万古不废。”

莎士比亚的长诗在当时一直受到重视。直至1650年,《鲁克丽丝的》名望仅次于《哈姆莱特》、《维纳斯与阿都尼》和《亨利四世》之后,居第四位。后来长诗的地位才让位于诗人的其他诗剧。这与文化趣味的变化有关,也曾引起许多莎评家的疑惑和费解。然而这却从另一个方面说明,《鲁克丽丝受辱记》创作前后的一段时间内,英国是一个十分崇尚诗歌的时代。莎士比亚在创作《鲁克丽丝受辱记》的时候,已经完成了诗体历史剧《亨利六世》、《理查三世》和其他几个剧本。这些剧本当时尚不被看作是文学作品,也只有个别作品付梓问世,但它们标志着诗人从事诗剧创作的经历和成就。此时的莎士比亚转而热衷于诗歌创作(其实诗歌和诗剧是同一题材),并一连写出了长诗、十四行诗和其他短诗,说明可能受到当时诗歌时尚的影响。可见,伦敦当时因瘟疫而导致的剧院的萧条,斯宾塞、锡德尼以及“大学才子”们的诗作所掀起的诗歌热潮,为莎士比亚长诗的诞生提供了特定的文化土壤。

《鲁克丽丝受辱记》像莎士比亚的绝大部分作品一样,取材于现有的故事传说或历史记载。莎士比亚运用他惯有的点石成金的艺术手段,为那些古老的故事披上了炫丽的新装,注入了16世纪文艺复兴时期的新鲜血液。

大多数莎士比亚评论家确认,莎士比亚的这首长诗取材于古罗马诗人奥维德(前43至公元18年)的《罗马岁时记》。在《罗马岁时记》中,诗人用史记的笔法记述了一个古罗马早期时代的传说:纯洁美丽的罗马姑娘鲁克丽丝(又名鲁克丽提娅)是罗马贵族鲁克丽提斯的女儿、罗马军中高级将领阿拉廷纳斯的妻子。她贤淑无比、美丽动人,因而引起了罗马王子塞克斯特斯·塔昆涅斯的邪恶欲念。王子用恐吓和暴力手段强奸了鲁克丽丝,第二天扬长而去。备受屈辱的鲁克丽丝修书通告父亲和夫君,让他们替她复仇,然后自杀身亡。罗马人民出于对这一事件愤怒和对国王历年暴政的不满,奋起暴动,放逐了国王及其家族,建立了新的共和政府。

莎士比亚的长诗发表之前,这个故事就随着崇尚古希腊、古罗马文化的风潮,随着奥维德诗歌英文译本在英国的传播,在英伦社会广泛流传,几乎达到尽人皆知的程度。英国文学之父乔叟就曾在《善良女子殉情记·鲁克丽丝记》中叙述过这个故事。1568年,英国曾有一支流行乐曲称《鲁克丽丝悲伤的诉说》;1569年至1570年间,还有一种叫做“鲁克丽丝”的舞曲。因而,从莎士比亚善于借鉴奥维德作品故事题材来看,长诗《鲁克丽丝受辱记》取材于《罗马岁时记》是可信的。不过,在莎士比亚对题材的加工处理过程中,受到乔叟故事的影响和当时流行故事的感染也是可能的。莎士比亚的功绩在于,他勇于重写一个老而又老、众人皆知的旧故事,并因此获得了辉煌的成功。

在《鲁克丽丝受辱记》的正文之前,莎士比亚用散文体书写了“故事梗概”。散文体的“梗概”与长诗的故事略有区别,对此稍加说明,可以增加我们对长诗内容的了解。“故事梗概”中沿用历史人物的姓名,突出了事件的起因和人物关系。一、“梗概”交代了国王路歇斯·塔昆涅斯的故事:他用残酷的手段谋杀了岳父赛乌斯·塔律斯,不顾人民的意愿,径自攫取了王位;二、军队高级将领阿拉廷纳斯是国王的外甥,也就是说,阿拉廷与王子塔昆涅斯乃表兄弟关系。塔昆强奸阿拉廷的妻子鲁克丽丝违反了双重道义。三、故事起因:各路将领在某天聚会于塔昆王子的军帐,每个人都夸自己的妻子。为了当场验证各位赞誉的虚实,他们以突然袭击的方式立刻赶回罗马,结果发现只有阿拉廷的妻子鲁克丽丝在家中纺线,其余的妻子均在外嬉乐饮宴。鲁克丽丝的芳名为众人称赞,同时也激起了塔昆的情欲。四、“梗概”还交待了国王及王子被放逐以及国政转入执政官之手的后续结局。所以,长诗正本直接从“情欲熏心的塔昆,离开了罗马军营”(第1行)写起,从塔昆被当作王子款待,到他奸污鲁克丽丝;从鲁克丽丝悲痛欲绝,到通报亲人后含恨自杀……直到“可敬的罗马人民,一直表示赞同/将塔昆和他的家族,永远驱逐出境”(第1855行)结束全诗。

这里,我们必须把莎士比亚所写的“故事梗概”和长诗的正文当作一个整体来看待。可以认为,“梗概”是全部故事的起因和结果,长诗是故事的展开和高潮;“梗概”是面的铺陈,长诗是点睛之笔。没有“梗概”的介绍,容易导致孤立看待诗体本文的偏差。莎士比亚亲自书写故事梗概,不仅符合当时的作诗习俗,而且也利用这一通用的格式为长诗充分表达思想和塑造人物做好了全面的准备。

在写作这部长诗之时,莎士比亚的人文主义思想已基本形成。他是个“关心国家命运的民族诗人”(阿尼科斯特语),爱国者的形象和专横统治者的形象经常成为他赞扬和抨击的主要对象。莎士比亚的早期诗剧集中再现了英国历史上的一些富于戏剧性的场面,表达了反对封建暴君,控诉血腥战争,拥护开明君主,主张国家统一的思想。在《亨利六世》三部曲和《理查三世》中,诗人既塑造了亨利六世那样心地不坏的君主、敢于追求正义的葛罗斯特、为国捐躯的塔尔博骑士,也鞭挞了因个人权欲陷国家与混乱血战的人物。特别是在《理查三世》中,诗人对理查三世这个暴君的残酷和野心进行了无情的揭露,借古讽今地告诫着当时的统治者。如果说莎士比亚在早期历史剧中关于开明君主得道、暴虐王权别忘的思想是贯穿其全部创作主题的一个重要发端,《鲁克丽丝受辱记》就是以长诗的形式继续和发展着这一思想。他蕴育着莎士比亚悲剧创作的基本主题,特别是在《哈姆雷特》和《李尔王》中,这一主题更得到了充分的发挥和集中的体现。

《鲁克丽丝受辱记》大大深化了以往故事的主题,揭露和抨击了王室统治者的专横无道。国王路歇斯·塔昆涅斯虽未得到正面描写,但却是作者揭露的一个丑恶暴君的形象。他篡位夺权,违反了罗马的法律;他暴虐无道,最终使民怨沸腾。莎士比亚以犀利的笔触对罗马国王发出了严厉的谴责。国王的儿子塔昆是长诗重点描写和鞭笞的对象。他身为人之君子,帅将之臣,却肆无忌惮,为所欲为。这个集恶习于一身的形象,是腐败王权和封建统治的典型代表。诗人痛斥塔昆邪恶的私欲、兽性的本能,并将他对友谊的背叛、伦理的践踏和荣誉的损害,与他的放纵情欲联系在一起,进行了无情的抨击。诗人借鲁克丽丝之口向统治者发出警告:

“如今你还是储君,你就敢这般横霸/一旦你登了王位,什么罪不敢犯下!/哦,请你牢记在心:臣民的不公不法/从没有一宗一件,能试图拭净、抹煞;/那么君王的恶行,更休想埋藏于地下。”

(第605-609行)

莎士比亚还描写了人民群众对王室的义愤和反抗,肯定了人民群众作为历史主人的无穷力量;其中也寄托着莎士比亚关心国家命运,渴望开明君主的人文主义思想。

长诗充满了对罪恶王权的指控,也以极大的热情讴歌爱情的坚贞、友谊的珍贵、人性的价值和荣誉的高尚,表露出诗人早期人文主义思想中既反对禁欲又鄙视纵欲、既重视现世人生又强调贞洁高于生命的重要特征。鲁克丽丝热爱丈夫,恪守着感情的忠贞。他的贤良淑慧得到罗马众将和身边人们的赞许。这种真诚的情感和爱情的坚贞是一反中世纪禁欲主义的世俗之爱,完全冲破了传统观念的束缚。莎士比亚高唱爱的礼赞,咏颂人间的幸福,继承了他在写作《维纳斯与阿都尼》时的思想和热情。鲁克丽丝的高贵品质,恰好和塔昆的放纵兽性形成了鲜明的对比。诗人还从人文主义角度出发,肯定人的价值,强调友谊和名誉,规劝人们要重视人生,不能只顾满足一时的奢望。鲁克丽丝在遭受侮辱之际,仍以“恭谨的谈吐”请求塔昆,保护“友谊的誓言”、“贵族的名望”、“骑士的身份”和“丈夫的爱情”,捍卫“神圣的人间法典,普遍的信义和德性”。而当这些东西遭到无情的践踏之时,鲁克丽丝便选择以死殉情,对人间的丑恶发出最后的抗议,以牺牲生命捍卫人的珍贵品德,以唤醒暴政统治下的普通百姓。鲁克丽丝的悲剧反应了善良人性与世间邪恶之间的矛盾,具有讽刺现实和揭露与告诫统治者的更为广泛的含义。鲁克丽丝毁灭了自己的肉体,但她赢得了道义的胜利,象征着人文主义思想的巨大力量;她的亲人以及苏醒的民众为她报仇雪恨,也由一般意义上的复仇,上升到反抗和战胜社会黑暗的历史高度。

鲁克丽丝是莎士比亚女性人物画廊中独具特色的女性之一。他有美丽的外表,纯洁的品格,娇柔的性情,坚贞的意志。诗人用华美的诗句,抒情的格调,极力赞美鲁克丽丝“宛若炫丽的红日涌出云霓”,让人“震眩于他那逼人的明辉”。“她那玉石般的肌肤,她那淡青色的筋络,/她那珊瑚般的双唇,雪白而含涡下额”——这种美已经超越了美丽的外表,达到了德与美的高度融合,内在美和外在美的和谐统一:

“她的面颊间,美与德相互竞赛,/较量着:是谁使她的荣名经久不衰,/当德自鸣得意,美就羞红了脸腮;/当美嫣然炫耀那一专绯红的云彩,/德就轻蔑地涂染它,给它抹一层银白。”

(第52-65行)

鲁克丽丝的美,是生动迷人的,也是神圣高洁的。它容不得亵渎和玷污。长诗表现了鲁克丽丝面对邪恶时宁死不屈的反抗精神。面对塔昆的淫欲,她先是好言相劝,晓之以理;面对他的暴行,她哭天喊地,始终反抗。她控诉塔昆的忘恩负义和践踏道义,同时也悲古叹今,谴责王道的堕落。她以自己的死向丑恶行为和无道的王权发出强烈的抗争。这种美的最后毁灭,具有强烈的悲剧色彩。作为一个不屈的女性,鲁克丽丝的反抗和牺牲,已经超出了一个落难女子的遭遇和控诉,在当时的背景下,她的行为已具有人文主义女性反抗王权、反抗社会的普遍意义。

《鲁克丽丝受辱记》用“美得惊人的诗体”叙述故事,色彩绚丽迷人,想象丰富多彩,韵律清新流畅,叙事生动感人。长诗以叙事为主,但其中既有悲愤的呼喊,也有凄切的哀鸣;既有细致的心理描写,也有粗狂的感情宣泄。艺术的华丽与思想的闪光有机地融合为一体。

长诗最突出的艺术成就表现为细致入微的人物心理描写。塔昆施暴之前内心也十分矛盾。他的确想到贵族的荣誉,家族的地位,友谊的重要和淫欲的耻辱。他曾几次想放弃邪恶的欲望,又几次被情欲所征服。特别是长诗写到他决定扑向鲁克丽丝的卧床时,诗人入木三分地刻画了他在情欲和理智之间徘徊的心态:

“这是可耻的;——不过,这是说传扬了出去;/这是可恨的;——不对,爱与恨不能共居;/我要乞求她的爱;——但她已身不由己;/最糟的情况也无非遭到她申斥和峻拒;/我的意愿是强烈的,非理智所能转移。/…………在他乖戾的内心,进行着一场争辩:/一边是凝冻的良知,一边是炽烈的欲念;/他终于偏心地摒弃了善良正直的心愿,/却怂恿歹恶的意旨操执优胜的左券;……”

(第239-249行)

莎士比亚善于进行情欲冲破理智的描写,他把笔触探测到塔昆心灵深处每次最微妙的跃动和转折,展示了他被兽性渴望所征服的整个过程。长诗对鲁克丽丝的心理描写也十分出色。鲁克丽丝受辱前的恐怖和不安,自杀前的痛苦和焦虑,都表现得淋漓尽致,有效地烘托了长诗凄惨的气氛。

长诗出色地运用了对比手法,其精彩程度超过了诗人以往任何作品。莎士比亚曾在《维纳斯与阿都尼》中运用过类似手法,但到《鲁克丽丝受辱记》中,对比不仅限于是一种艺术表现技巧,而且成为故事内容和叙事故事的基础。从内容上看诗中有国王和百姓两种势力的对抗,亦有中心人物塔昆和鲁克丽丝的对立;有专制观念与人文主义的矛盾,亦有无端的邪恶与坚贞善良之间的冲突。在这种对比关系基础上,诗人又进而在情节发展中使两个主人公构成对照:塔昆受到邪念诱惑时,鲁克丽丝是天真热情的款待;塔昆下贱地乞求片刻交欢时,鲁克丽丝却苦口婆心、义正词严;塔昆虽“占有了”鲁克丽丝,但鲁克丽丝却“获得了”道义的胜利。在塔昆的恶行之后,诗人集中使用了近40行(第743-775)排比对照的诗句,对照抒写两人的处境和内心状态,令人不禁叫绝:

“他已从那离去——经受着悔恨的折磨;/她仍呆在原处——满心痛苦无处说;/他正在急急趱行,盼望天边早破晓;/她却在切切祈求,永远莫揭开夜幕。”

我们看到,这里的对比,已经蕴含了辩证对应的因素。而当我们进而观察诗人对人物形象本身进行对照表现时,就会发现这种辩证对比的精彩之处。长诗写昆塔形象时,主要是使其内心的情欲和理智形成对照,对照双方水火不容,有此无彼:“一个婉媚地煽惑,一个怕引起祸殃”。当理智最终被欲望击败,塔昆彻底地滑向“丑恶”。而在鲁克丽丝的形象中,对照建立在美与德这两级之间。这种对照既是辩证的,又是统一的,显示出诗人对比艺术的精湛。最后,辩证的对照终于达到了统一:“德的莹洁的白色,美得浓艳的红装,/在鲁克丽丝的脸上,显示出瑰丽的纹章”。鲁克丽丝由此趋于“完美”。在鲁克丽丝的形象塑造中,诗人还运用了生与死、贤淑与淘气、体态与灵魂、受辱与纯洁等多方面的辩证对比,最后使对照的两极都和谐地统一于鲁克丽丝一身。

在长诗中,想象和语言的运用巧妙结合,将作品装点得更加瑰丽优美。莎士比亚的语言历来富于想象,在这部诗中集中地表现为诗化的语言和巧妙的比喻。诗人把普通的描写转化为诗意的表达,于是,“手贴着脸颊深陷于枕儿之间”不具有诗意,而变成莎士比亚的话,成为“百合般的纤手,偃伏在蔷薇色的脸颊下边,/枕儿想吻这张脸,被阻隔,不能如愿”,便顿时诗意盎然。诗人表现塔昆急不可待地要满足自己的欲望,在叙述中有意地省略了他扑向鲁克丽丝卧房是掀门帘、顶夜风、戴手套(不知为什么)等动作,而是把这一切都融入一句诗中:“一路上耽搁他的门闱,夜风和手套,/他都看成不过是一些意外的考验”。紧接这句诗之后,便是一个更巧妙的比喻:

“正像那些遏滞着钟表移行的齿轮,/一味逡巡停顿,将钟表的进程延缓;/叫每一分钟都把应付的债务付完。”

这里,“钟表”、“移动的齿轮”、“每一分钟”,以至于“债务”等意象,都包含在一个诗节之中,其比喻的确切、容量的丰富、想象的奇特都堪称是莎士比亚之一绝。无怪乎当时的诗人托马斯·威维所称:“语言甜美的莎士比亚,当我读到你的那些作品,我敢发誓说,这些作品的创作者不是别人,正是阿波罗本人。……穿着少女服装的贞洁的鲁克丽丝,傲慢的、欲火中烧、力图占有她的塔昆,都是他想象的产儿。”

《鲁克丽丝受辱记》从诞生之日起就受到人们的普遍赞扬。当时的诗人迈克尔·德雷顿称它使“鲁克丽丝获得了新生”;浪漫主义诗人柯勒律治认为“仅从莎士比亚的《维纳斯与阿都尼》和《鲁克丽丝受辱记》来看,他已经具备了一个真正诗人的各种条件。”这部长诗的成功,也对当时的诗歌创作产生了影响。牛津大学学生亨利·威劳比在《鲁克丽丝受辱记》的直接影响下写成了长诗《阿维扎》(1594),并使阿维扎获得了“英国的鲁克丽丝”的称号。

本文作于1991年5月。收录于《莎士比亚辞典》,国家“八五”出版规划图书。安徽文艺出版社,1992年5月第一版,第157-167页。

爱华网

爱华网