金刚 Kongo

比睿 Hiei

榛名 Haruna

雾岛 Kirishima

扶桑 Fuso

山城 Yamashiro

伊势 Ise

日向 Hyuga

长门 Nagato

陆奥 Mutsu

大和 Yamato

武藏 Musashi

“金刚”号(Kongo)

“金刚”号(こんごう)是日本海军战列巡洋舰金刚级的1号舰。经过2次大幅度改装后变成高速战列舰,并在太平洋战争中表现活跃。也是是太平洋战争中日本使用唯一的外国制造的主力战列舰。

舰名的出处是按照巡洋舰命名方式以大阪府的金刚山来命名。日本海军命名惯例是参照日本舰船命名惯例的。

日俄战争结束后的1907年决定建造,最初计划是装甲巡洋舰。但有鉴于英国1906年计划的革命性设计的战列舰无畏号战列舰完成,及其后1909年比無畏級更强的超级无畏級戰艦猎户座級动工,因此于1911年金刚改为建造成战列巡洋舰。而当时日本海军于1907年计划的國産战列巡洋舰河内级正在建造中,但在构想和技术上的均落后于欧美海军列强建造的战列舰,因此金刚建造过程中同时有引进英国技术和设计的目的,日本日后还依据随金刚引进的设计图自力建造了3艘同级舰。

原本是作为轻防御的巡洋戦舰,但在第一次改装时虽然强化了防御力但仍并不充分。而在日德兰海战以后、面对远距离炮战中大口径炮弾呈大角度落下的状况,防御更明显薄弱。亦因为其他日本战列舰为舰体的主要部分作重点的防御,而显得金刚级不论甲板的全体防御、装甲都是普遍薄弱(简单来说,由于吸取了需强化金刚级水平防御的教训,所以其后在其他的日本战列舰中开始设置有效的水平防御)。

但是,本级在改装后成为日本战列舰中唯一能超过30节的高速,因而最适合成为空母机动部队的随伴舰,4只同级舰亦是在参战中以舰龄最老的战列舰身份活跃。金刚在太平洋战争开战时与与同级舰榛名共同执行南方攻略部队的支援任务,并与进出新加坡的英国海军最新锐战列舰威尔士亲王对峙但没有交战的机会。在瓜达尔卡纳尔岛的攻防战中与日本战列舰榛名初次炮击亨德森机场飞行场,令飞行场一时间不能正常运作。在马里亚纳海海战以作为机动部队的护卫出击,而在莱特湾海战中在萨马耳岛遭遇敌舰队并向其攻击,当中其最大贡献是击沈护卫空母甘比尔湾号。由于在莱特湾海战有所损伤,因而回航日本,但在台湾海峡被美国潜艇海狮号的鱼雷攻击沈没。当时金刚舰龄己有30数年且不断老化,而为了高速回避潜艇(引擎损害轻微),令水中铆钉铆接破损部分的裂痕慢慢伸延,结果仅仅2枚鱼雷就令岛崎利雄舰长、铃木义尾司令及以下1300名乘员与舰一起沉没。在日本战列舰中唯一被潜艇击沈。(但,有说武藏亦是因潜艇而沈没)。其慰灵碑位于长崎县佐世保市的旧海军墓地东公园。

1913年正在试航的“金刚”号战列舰

1929年早期的“金刚”号战列舰,可以注意到第一座烟囱和第二座之间的探照灯塔,另外第一座烟囱为了防止烟雾影响舰桥而加装的导流板

摄于1929年改造前的“金刚”号战列舰

改造后的“金刚”号战列舰,可以看到其改造后舰桥上层的观察塔和以前有所不同

20年代改装后的“金刚”号战列舰

1929年改造后的“金刚”号战列舰

1944年6月20日,在菲律宾海域“金刚”号战列舰和“千代田”号航母正在遭受美军38特混舰队的攻击

1945年6月,美国海军情报部门所绘制的“金刚”级战列舰图鉴

“比睿”号(Hiei)

比睿(ひえい)战列舰(建造时为战列巡洋舰),金刚级战列舰2号舰。其命名取自日本佛教圣山比睿山。

1911年11月4日,于横须贺海军工厂起工。1912年11日21日下水、1914年8月4日竣工。

一段时期中,由于华盛顿裁军条约的影响舰种变更为练习战列舰,撤去4号主炮及其装甲,而引擎亦有所变更。其结果,舰上腾出了余裕的空间,担任了多次天皇御召舰的任务。

华盛顿裁军条约终结后,在比睿复活成战列舰之际,与其他金刚级战列舰进行一次、二次的改装。其后,成为大和级战列舰的测试舰,将舰桥上的主炮指挥所及测距仪的位置与之前的配置替换等,因此与其他姊妹舰在舰影上有多少差异。

偷袭珍珠港期间,负责南云机动部队的护卫任务,其后,从事空母部队的护卫。

1942年11月13日,于第三次所罗门海战在交战中大破,其后亦被美军机空袭而损伤。除舵机外引擎亦有损伤,舰只已经无法挽救。最终打开隔水仓阀门,并由驱逐舰射击鱼雷,作自沈处分。负责指挥该舰的阿部俊弘因下令比睿自沉而被山本五十六指责为“没有指挥军舰的资格”,并撤职。

顺带一提,本舰是太平洋战争中日本海军第一只丧失并沉没的战列舰。

大分县竹田市的广濑神社拥有比睿第二次改装时拆下来的船桅。

1913年9月20日,在横须贺(Yokosuka)装配的“比睿”号战列巡洋舰

1914年3月23日,离开横须贺(Yokosuka)前往吴港(Kure)的“比睿”号战列巡洋舰

1914年8月24日,在横须贺(Yokosuka)的“比睿”号战列巡洋舰

1915年12月21日,停泊在佐世保(Sasebo)“比睿”号战列巡洋舰

航行中的早期型“比睿”号战列巡洋舰

1926年6月,在佐世保的(Sasebo)“比睿”号战列巡洋舰

1927年10月24日,在东京湾南部奄美大岛(Oshima Island)进行训练的“比睿”号战列巡洋舰,可以留意到“比睿”号在高速行进中开火射击

1933年7月25日,在横须贺(Yokosuka)的“比睿”号战列巡洋舰

1935年4月2日为了纪念到访的满洲国溥仪到访而出版的日本邮票,可以留意下邮票上的“比睿”号战列舰和后面背景处的辽阳白塔。

30年代作为训练舰的“比睿”号战列巡洋舰

30年代的“比睿”号(被误认为金刚号)战列巡洋舰和“加贺”号(被误认为赤城号),右侧远处的为高雄级重型巡洋舰

30年代的“比睿”号战列巡洋舰

30年代训练中的“比睿”号战列巡洋舰,可以看到其主桅杆上升起了海军少将旗帜

30年代早期航行中的“比睿”号(被误认为“金刚”)战列巡洋舰可以留意其甲板上已经支起遮阳篷

1939年12月5日,正在高速航行中的“比睿”号战列巡洋舰

1942年在东京湾航行的“比睿”号战列巡洋舰

1942年在东京湾航行的“比睿”号战列巡洋舰

1942年11月13日,正在所罗门群岛的萨沃岛以北海域规避美军第11轰炸大队B-17攻击的“比睿”号战列巡洋舰

“榛名”号(Haruna)

1912年3月16日,根据英国提供的图纸,“榛名”由川崎神户船厂承建,这也是民营船厂首次自力承担海军主力舰的建造任务。1913年12月14日下水。

华盛顿条约签署后,舰体进行了第一次大规模改装,着重改善水平装甲及水下防护,改装锅炉,加装水上飞机设施。1930年伦敦条约签署后,舰体再度进行改装,改善观瞄装置和航空设施,更换轮机组、延长舰艉。两次改装后榛名在外观、性能和使用思路上已经发生根本性变化,舰种也相应变成高速战列舰。

太平洋战争爆发后,“榛名”随第2航空战队参加了进攻荷兰东印度群岛和印度洋的作战。莱特湾海战中,隶属于第3战队的“榛名”号编入栗田中将的第一游击部队,通过圣贝纳迪诺海峡后在萨马岛海域遭遇一支美军护航航母编队,此战失败后,幸存的榛名号作为吴镇守府的警备舰停泊于吴港充当防空炮台。1945年7月28日,在美机的大规模空袭被命中13弹,坐沉于小用港,1946年打捞后解体。

Haruna, as a battlecruiser, running trials, 1915

1915年正在高速航行中的“榛名”号战列巡洋舰

20年代末30年代初的“榛名”号战列巡洋舰,甲板上已经支起了遮阳篷

航行中的“榛名”号战列巡洋舰

31年改造后正在海上航行的“榛名”号战列巡洋舰

30年代改造后正在海上航行的“榛名”号战列巡洋舰

30年代结伴航行的“榛名”号(右侧)战列巡洋舰和“山城”号(左侧)战列舰

1935年,在横须贺(Yokosuka)的“榛名”号战列巡洋舰

1945年7月28日在吴港(Kure)内遭受美军第三舰队战机鱼雷和航空炸弹联合攻击的“榛名”号战列巡洋舰,照片是由美军“企业”号航母上的战机拍摄

1945年7月28日在吴港(Kure)内遭受美军第三舰队战机鱼雷和航空炸弹联合攻击的“榛名”号战列巡洋舰,照片是由美军“企业”号航母上的战机拍摄

1945年10月坐沉在吴港(Kure)内的“榛名”号战列巡洋舰

“雾岛”号(Kirishima)

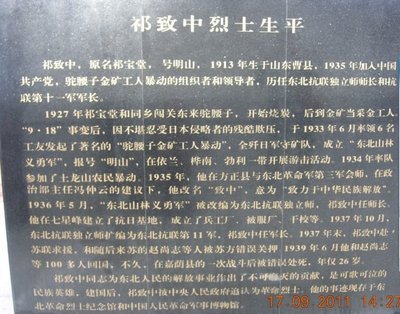

“雾岛”号,是开工时作为战列巡洋舰建造的金刚级战列舰的4号舰。

舰名的出处是以日本宫崎县与鹿儿岛县一带的雾岛山来命名。日本海军的命名惯例是参照日本舰船命名惯例的。

本舰于1912年3月17日在三菱长崎造船所动工。1913年12日1日下水,1915年4月19日服役。舰籍佐世保镇守府。于1927年、1934年经过两次大幅度改装后变成高速战列舰。

在太平洋战争中频繁随航空母舰机动部队出击,表现活跃。先后参加了偷袭珍珠港,印度洋作战,中途岛海战,第二次所罗门海战(美方称所罗门以东海战),第三次所罗门海战(美方称圣克鲁斯海战)

1942年11月13日,“雾岛”随“比睿”参加支援瓜达尔卡纳尔岛并炮击亨德森机场的作战。在凌晨与美军巡洋舰舰队的混战中,“比睿”遭重创后自沉,雾岛撤回。

1942年11月15日,“雾岛”返回瓜达尔卡纳尔岛炮击亨德森机场,在与美军舰队交战中,“雾岛”号与日本其他军舰集中火力射击,取得重创美军BB-57“南达科他”号战列舰的战果(“雾岛”号两枚主炮炮弹命中了“南达科他”号)。其后午夜时分由于“雾岛”号打开探照灯照射“南达科他”号暴露了自己,在八千码的距离上遭到美军舰队中未被发现的另一艘战列舰BB-56“华盛顿”号的打击。“雾岛”号起火,两座主炮塔被摧毁,舵机受损船舵卡住,水线部被打穿进水导致舰体左倾。15日凌晨三时,“雾岛”号被放弃,在萨沃岛西南处沉没。(亦有说法称“雾岛”并非自沉,而是因无法控制进水而被美军击沉)

在12只参加太平洋战争日本战列舰中,是在战列舰炮战中被击沉的第一艘战列舰

本舰是当时拥有最大螺旋桨的舰船。

同年12月20日除籍

在近年的海洋考察中发现了雾岛完全覆转的船体。

1913年12月1日,在长崎三菱海军船厂(Mitsubishi Naval Shipyard in Nagasak)正准备下水的“雾岛”号船体

Japanese battlecruiser Kirishima at Sasebo, Japan , 21 Dec 1915

1915年12月21日,停泊在佐世保(Sasebo)港湾的“雾岛”号战列巡洋舰

1921年5月4日,正在九州佐世保(Sasebo, Kyushu)维护中的“雾岛”号战列巡洋舰

1932年,在九州岛别府(Beppu, Kyushu)附近海域的“雾岛”号战列巡洋舰

1937年5月10日,在能登湾(Tsukumo Bay)现代化改造后的“雾岛”号战列巡洋舰

30年代改造后的“雾岛”号战列巡洋舰

30年代改造后的“雾岛”号战列巡洋舰

1938年10月21日,在中国厦门(Amoy, China)海域的“雾岛”号战列巡洋舰,这张照片是由美国海军 DD-227“皮尔斯贝利”(Pillsbury)号驱逐舰拍摄

1938年10月21日,在中国厦门(Amoy, China)海域的“雾岛”号战列巡洋舰,这张照片是由美国海军 DD-227“皮尔斯贝利”(Pillsbury)号驱逐舰拍摄

1938年10月21日,在中国厦门(Amoy, China)海域的“雾岛”号战列巡洋舰,这张照片是由美国海军 DD-227“皮尔斯贝利”(Pillsbury)号驱逐舰拍摄

1939年4月27日,伴随“赤城”号航行的“雾岛”号战列巡洋舰

1940年3月10日,在吴港(Kure)停泊的“雾岛”号战列巡洋舰

1941年11月23日,在千岛群岛择捉岛(Etorofu, Kurile Islands)附近海域的“雾岛”号、“比睿”号和“加贺”号航母。

1942年11月14日,正前往所罗门群岛瓜达康纳尔岛海域(Guadalcanal area in the Solomon Islands)的“雾岛”号战列巡洋舰和“高雄”号重型巡洋舰,这张照片是从“爱宕”号巡洋舰上拍摄的

“扶桑”号(Fuso)

“扶桑”(ふそう)号为“扶桑”级战列舰1号舰。由日本独自设计的第一只超无畏舰。舰名由来是日本其中一个古异名。

在世界列强超建造无畏型战列舰的竞争之中,日本海军根据“个舰优越主义”,建造了扶桑级战列舰,完工时为当时世界上武装最为强大的舰只。扶桑级战列舰装有十二门14英寸大炮,其分六座炮塔。前后四个炮塔为背负式设计,舰舯两个炮塔则分别在一号和二号烟囟后。扶桑级战列舰由于装有十二门大炮,故外型雄壮,可是其设计并不良好,例如弹药库等中弹后可能导致失去战斗力的部分占舰身全长一半,导致防御困难,容易被击中,而且第三、四炮塔主炮配置不恰当,在齐射时其爆风会令舰体倾侧等多个问题。这些问题在苏里高海峡海战时表露无遗,该战中“扶桑”号战列舰在被4枚鱼雷命中后引起弹药库大爆炸,舰体折断,舰长及以下无一生还,正正反映了扶桑级战列舰的缺点。这些问题导致原来预算建造八艘的计划在完成了两艘后便被停上,改为设计后继舰。“伊势”级战列舰的设计便是针对以上的缺点而被设计出来的。

第一次改装后引擎出力提升差不多一倍,速度达到25节,如与伊势、日向、长门、陆奥组合,可以成为高速舰队。当时,比较特别的是除意大利海军以外,多数拥有战列舰部队的国家其舰队机动速度仅为24节。

1914年3月28日,在吴港(Kure)下水的“扶桑”号船体

Battleship Fuso undergoing trials, 24 Aug 1915

1915年8月24日,航行中的“扶桑”号战列舰

1928年2月3日,在横滨(Yokohama)附近海域的“扶桑”号战列舰

1928年,在日本 Mitajiri 海域的“扶桑”号(近处)、“长门”号(中间)、“陆奥”号(远处)

1933年4月28日,在吴港(Kure)干船坞内的“扶桑”号战列舰

1933年5月10日,完成现代化改造后的“扶桑”号战列舰

1933年5月10日,完成现代化改造后的“扶桑”号战列舰

1933年5月10日,完成现代化改造后的“扶桑”号战列舰

1935年,正在日本附近海域进行战斗演习的“扶桑”号(近处)和“山城”号战列舰

30年代的“扶桑”号战列舰

1941年4月20日,在吴港(Kure)附近海域进行进排水测试的“扶桑”号战列舰

1944年10月24日,在菲律宾海域遭受美军战机攻击的“扶桑”号战列舰

1944年10月24日,在菲律宾海域正在遭受美军战机攻击的“扶桑”号战列舰和“最上”号巡洋舰

“山城”(Yamashiro)

“山城”号于大正2年(1913年)11月11日在横须贺工厂动工,大正4年11月3日下水,大正6年3月31日完工,因为会计年度的关系,赶在这天进行交舰典礼挂上舰旗,但还有剩余的工程进行,真正完成是在两个月后。“山城”号的装备和“扶桑”号相同,只进行过一次改装,于昭和10年(1935年)3月30日完成,费时四年多。改装后飞机弹射器装在后甲板,让第三炮塔附近有多些空间,消除了姊妹舰扶桑号那种前樯楼不稳的现象。山城号改装完成后立即成为联合舰队的旗舰。当时虽是主力舰之一,但在第二次世界大战期间,山城号和桑号由于航速过慢,无法到第一线参与作战,只曾于1942年6月随第一舰队出征中途岛战役,及后在濑户内海用作训练战舰。昭和19年(1944年)10月莱特湾海战爆发,山城号和扶桑号成为第一游击部队第三部队的主力,由西村祥治中将率领下在10月24日晚上闯入苏利高海峡,与美国舰队交战。当时该舰队只有战列舰山城号、扶桑号、航空巡洋舰最上号和4艘驱逐舰,与美国6艘战列舰、8艘巡洋舰、29艘驱逐舰和39艘鱼雷艇交战,结果“山城”号被鱼雷艇所发射的鱼雷命中,弹药库发生大爆炸,于10月25日前后沉于海底。

1915年10月20日,在横须贺2号船坞(No. 2 dock at Yokosuka)内建造中的“山城”号战列舰船体

1916年12月19日,在馆山(Tateyama)附近海域航行的“山城”号战列舰

1917年,在横须贺(Yokosuka)测试防鱼雷网的“山城”号战列舰

1917年7月4日,在横须贺(Yokosuka)的“山城”号战列舰

1922年3月29日,在横须贺(Yokosuka)附近海域的“山城”号战列舰,一架 7F.1 Snipe 双翼侦察机正从弹射器上起飞

1930年10月22日,在神户湾(Kobe Bay)内的“山城”号战列舰和“加贺”号航母

1932年4月20日,在横须贺(Yokosuka)港内改建的“山城”号战列舰

1934年4月20日,在横须贺(Yokosuka)港内改建的“山城”号战列舰

1934年12月24日,在馆山(Tateyama)附近海域航行的“山城”号战列舰,可以留意到进行改造后的舰桥部分有了很大的变化

1935年1月27日,在横须贺(Yokosuka)的“山城”号战列舰,可以留意到进行改造后的舰桥部分有了很大的变化

30年代改造后的“山城”号战列舰

30年代改造后的“山城”号战列舰

30年代后期在东京湾(Tokyo Bay)的“山城”号(近处)、“扶桑”号(中间)和“榛名”号

“伊势”号(Ise )

“伊势”(いせ)“伊势”级战列舰的1号舰。当初本来预定建造为“扶桑”级战列舰的3号舰,但由于“扶桑”级于舰炮威力及防御力上发生不少问题,因此进行再设计,成为新舰级“伊势”级的一号舰并建造。山口多闻及古贺峰一等均曾担任该舰舰长,在他们后亦为著名指挥官辈出。

1915年5月10日,于川崎重工业神户造船所动工建造。1916年11月12日下水,1917年12月1日就役。

在1930年代曾进行现代化改装,作为战列舰的综合战力在太平洋战争开战时仍维持一定水平。不过比起其他主战列舰艇,“伊势”在航速上不足以担负重责,且战列舰需要大量乘组员与燃料,在没有特定的用途以及燃料不足的困扰下日本海军没有供其参加海战的机会。

由于“日向”炮塔发生爆炸事故,于1944年,与“日向”共同改装成航空战列舰,此改造被海军史专家认为十分失败。后在没有搭载舰载机的情况下从属航母机动部队参加莱特湾海战。其后,由于日本国内石油、橡胶等资源枯渇,因而参加了“北号作战”的输送任务,强行突破联合国封锁的南中国海。在该作战中,输送部队向企图接近的潜艇以主炮炮击,在这半奇想天开般的战术驱使底下,奇迹地无伤返回吴港。但其后由于燃料不足,于无法行动的状态下需在吴港外停泊,在1945年7月28日被美国机动部队舰载机攻击而严重损坏,终战后打捞解体。

20年代早期日本明信片上绘制的“伊势”号战列舰

改造成航母前的“伊势”号战列舰

改造成航母的“伊势”号战列舰

1944年10月25日,被美军即将击沉的“瑞鹤”号航母,右边为“伊势”号战列舰

1945年~1946年间坐沉在吴港(Kure)附近浅水湾的“伊势”号战列舰

“日向”号(Hyuga)

30年代的“日向”号战列舰

1943年间的“日向”号战列舰

1944年10月25日,在雷伊泰湾海战(Battle of Cape Enga?o)中正在遭受美军攻击的“日向”号,可以留意下其后方改造后的飞行甲板

1944年改造成战列航空母舰的“日向”号

1945年末,坐沉在吴港(Kure)附近浅水湾的“日向”号战列舰,可以留意到其后方改建后的飞行甲板

“长门”号(Nagato)

“长门”号战列舰于1916年完成初始设计,并选定“长门”为舰名。日德兰海战后根据海战的经验,由平贺让博士(后晋升至技术中将)主持修改设计方案。于1917年8月28日在广岛县的吴海军工厂动工,并于1919年11月9日下水、1920年11月25日完工交舰。“长门”号竣工后为当时世界最大口径的41cm(因英美采用英制,16英寸主炮约为40.6cm,而当时日本采用国际公制口径,刚好是41cm)主炮及拥有高速高机动力的战列舰。在华盛顿条约有效时期,“长门”号与“陆奥”号、英国的两艘“纳尔逊”级战列舰、美国的三艘“科罗拉多”级战列舰被各国海军人士称为“big seven”。

在太平洋战争开战时是联合舰队的旗舰及联合舰队司令长官山本五十六大将的坐舰。第二次世界大战中的战列舰大和在建造期间与战时均采取了严格的保密措施,因此在战时及战后初期,“长门”和“陆奥”仍然是当时日本国民熟知的代表日本海军的战列舰。

在太平洋战争中,战列舰“长门”与“大和”和“武藏”同是作为最后决战的主力舰均被谨慎使用。到战争结束时为可移动状态且日本唯一幸存的战列舰。

1928年4月9日,以长门为首,并与战列舰陆奥、扶桑、轻巡洋舰天龙、补给舰鹤见及16只驱逐舰共21只组成的日本舰队远航英国皇家海军远东舰队基地香港作亲善访问。舰队由加藤宽治大将指挥,而长门舰长是松下薰大佐。舰队到达香港水域后从维多利亚港东边鲤鱼门航道入港,逗留五日期间曾开放给香港市民上舰参观,而各舰部份乘员由英军作向导,到香港市内(如湾仔)及其他地方观光。最后舰队于4月14日离开。该次是长门舰历中唯一一次外游。

太平洋战争开战时,长门作为联合舰队的旗舰,与姊妹舰陆奥共同编成第一战队。1941年12月2日,由长门号上发出了“登新高山1208”的暗号电文,向出航的机动部队下达了攻击珍珠港的命令。

1942年2月12日,山本大将把大将旗移至大和,大和成为新的联合舰队旗舰。1942年6月的中途岛海战中,长门虽然被编入第一战队参与战事,但是并没有进行战斗,战斗结束后收容了加贺(赤城?)的生存者返国。

1943年于加罗林群岛的特鲁克岛基地,在1944年2月从特鲁克岛撤退后改为停留在林加锚地基地。1944年6月参加阿号(A-Go)作战,在19日的菲律宾海海战(马里亚纳海战)中受到空袭,但损伤轻微。

1944年10月参加捷一号作战,于10月24日锡布延海海战中,于14:16被航空母舰富兰克林号(USS Franklin CV-13)及卡伯特号(USS Cabot, CVL-28)的攻击机的2枚炸弹击中。一发破坏了多座机枪和第一锅炉舱送风机,令其被迫熄火25分钟只能以三轴运转。另一发则破坏了无线电室及餐厅附近。令52名乘员死亡、106名负伤。

1944年11月25日,长门回到神奈川县横须贺港,燃料、物资均不足,难以再次作远程航行。1945年2月受命执行沿岸防御任务,6月1日舰种变更为横须贺镇守府警备舰,其对空装备搬上陆地。1945年7月18日长门被航空母舰艾塞克斯号(USS Essex, CV-9)、兰道夫号(USS Randolph CV-15)、香格里拉号(USS Shangri-la CV-38)及贝劳森林号(USS Beleau Wood, CVL-24)的舰载机攻击,并被3枚炸弹命中,舰桥遭破壊,舰长大冢干少将战死,继任舰长是杉野修一大佐(旅顺港闭塞作战战死的“肉弹勇士”杉野孙七兵曹长之长子)。

日军投降后,长门于1945年8月30日被美军接收。1946年3月18日前往马绍尔群岛的比基尼岛,成为十字路行动(美军的原子弹爆炸试验)的靶舰,舰长是W. J. 惠普尔(W. J. Whipple)上校。随行乘载180名美国海军士兵。移动途中曾停留于恩内威塔克环礁进行小修。

1946年7月1日进行的第一次实验(ABLE、空爆/引爆点位于预定地点上空)中,以战列舰内华达号为中心,长门配置于距离预定引爆点400米处。原子弹于长门西方600米上方引爆,与预定引爆点距离约1.5公里(1,640码)。当时长门几乎无损(只有面向引爆点的装甲表面溶解而对航行不构成问题)。与长门同时作为实验靶舰的酒匂于翌日沉没。

7月24日的第二次实验(BAKER、水中引爆)中,长门距离原子弹引爆点约900-1000米的位置,造成右舷约5度的倾斜。即使如此,直到7月29日早晨,进行原爆实验的人员往长门所在海面看去,长门仍于海上漂浮。至7月29日夜间,长门在无人察觉之下安静地翻转沉没。

现在长门的沉没处成为潜水爱好者的地点,是宝贵的观光资源。虽然舰只已沉没,但在当时的“七大战列舰”中,长门是唯一一艘仍然以完整形式存在的战列舰。

“长门”号的舰艏视图,可以看到上面悬挂的菊花图案

登上“长门”号战列舰甲板的日本高官

1927年8月15日停泊在横须贺海军港(Yokosuka Naval Arsenal)的“长门”号战列舰和“赤城”号航母

1927年的“长门”号战列舰、“陆奥”战列舰和“龙田”(Tatsuta)号

20年代早期的“长门”号战列舰

30年代航行中的“长门”号战列舰

1937年“长门”号全体船员的合影照

40年代早期在“长门”号上的三本五十六将军(Admiral Isoroku Yamamoto)

40年代早期在“长门”号上的三本五十六(Admiral Yamamoto)

“长门”号战列舰上的127mm口径防空炮

1944年10月,在婆罗洲文莱(Brunei, Borneo)附近海域的“长门”号战列舰

1946年,战后幸存停泊在横须贺(Yokosuka)附近海域的“长门”号战列舰,可以看到其舰体受到一定的损伤

1946年,在比基尼岛(Bikini Atoll)参与美军“十字路口行动”核爆实验的“长门”号

1946年7月,在比基尼环礁(Bikini Atoll)参加“十字路口行动”(Operation Crossroads)的“长门”号战列舰,可以看到蘑菇云底部就是“长门”号

“陆奥”号(Mutsu)

“陆奥”号作为八八舰队计划的一部分,于1918年6月1日在横须贺海军工厂开工,1920年5月31日下水,1921年10月24日竣工。陆奥号与姊妹舰长门号成为日本力量的象征而受到国民的喜爱,学校的教科书上曾将两舰描绘为男子汉的形象。第二次世界大战中,陆奥号得以残存到战争后期,但于1943年6月8日因原因不明的爆炸事故在柱岛附近的海上沉没。1970年,舰体的大部分被打捞,遗物在日本各地展示。与其他战后被打捞、拆卸的日本军舰不同,陆奥号的舰体仍有一部分残留在沉没处。

1921年11月,在华盛顿海军会议上,英国和美国主张将包括陆奥号在内的各国计划中和未完成之军舰全部废弃,但日本认为刚刚完成试航的陆奥是已完成的军舰,不在此限。双方为此展开了长达3个星期的争论,日本提出陆奥号的建造资金中有一部分来自小学生的捐款,如果将其废弃则无法向国民交代。西方记者一度报道说陆奥号的舰名与明治天皇的名字睦仁读音相同,因此日本必然全力争取。英美方面的调查由于日本的干扰,没能抓住陆奥号未交付使用的确证。最终日本被准许保留陆奥号,而美国得以继续建造3艘科罗拉多级战列舰,英国则继续建造2艘纳尔逊级战列舰。

长门号与陆奥号是世界上最早装备16英寸(406mm)口径舰炮的一批战列舰,试航时速度达到26.728 节,在当时的战列舰中可以说是首屈一指的。舰首采用了少见的勺形艏。在装甲防护上采用了重点防护的思想,没有在主装甲带上方安装舷侧装甲。1930年前后,陆奥号进行了大规模改装。修改了舰艏形状(从侧面看变成了锐角),延长了舰尾、加装了防雷突出部和三层舰底,增厚了水平装甲,增多了水密舱。二号、三号主炮塔换装10米测距仪,拆除了2座140毫米炮,增加了4座双联装40倍径127毫米炮和20门25毫米机关炮,同时增加了主炮和副炮的最大仰角,拆除了鱼雷发射管。更换了锅炉,但未更新蒸汽轮机,烟囱减为一座,增加了燃料装载量,续航力得到增加,但最大航速有所下降。将舰桥与桅楼合为一体,形成了日本战列舰典型的舰桥模式。改装中撤除的四号炮塔被用作江田岛海军兵学校的教具,海军兵学校改为海上自卫队学校之后,火炮与炮弹在一起展示。

太平洋战争中,陆奥号参加了1942年6月5日的中途岛海战,但对战局没有贡献。第一航空舰队覆灭后后回到吴港。1943年6月8日12点10分左右,停泊在广岛湾柱岛泊地的陆奥号三号炮塔附近突然发生爆炸,重达360吨的三号炮塔飞到与舰桥相同的高度上,舰体瞬间折为两截,前段向右舷翻转,几乎立即沉没;舰艉部竖立起来飘浮着,大约在6月9日2时,于主残骸南方几百呎处沉没。舰员和海军土浦航空队的113位学员、40位教官共1474人中只有353人生还,舰长三好辉彦大佐殉职。

陆奥号的沉没被掩盖起来,国民直到战争结束都不知晓这一事件。但第一舰队司令长官清水光美中将承担陆奥号沉没的责任,被编入预备役。调查委员会对爆炸原因进行了调查,但没能得出确定的结论。对爆炸原因的推测有间谍破坏、三式弹自爆、驱逐舰掉落的深水炸弹爆炸等等。日本海军曾打算打捞陆奥号,但由于舰体损坏严重而放弃。1944年7月,从陆奥号的燃料库中回收了约600吨重油。1970年,深田船只打捞株式会社重新开始打捞工程,将舰体的约70%打捞上来,一部分遗物在各地展示。

20年代早期的“陆奥”号战列舰

航行中的“陆奥”号战列舰

1936年5月,在横须贺(Yokosuka)进行改造的“陆奥”号战列舰

30年代航行中的“陆奥”号战列舰

2000年2月11日,在东京的海事博物馆里(Museum of Maritime Science, Tokyo)陈列的“陆奥”号战列舰主炮炮管

2000年2月11日,在东京的海事博物馆里(Museum of Maritime Science, Tokyo)陈列的“陆奥”号战列舰主炮炮管

爱华网

爱华网