发布时间:2018年04月10日 21:36:40分享人:夜笑颜来源:互联网15

据司马迁在《史记·孔子世家》中介绍,孔子晚年研究起了周易,而且到了痴迷的程度。说孔子因为翻阅《周易》的次数太多,以至于“韦编”断了三次。“韦编”具体是什么东西?怎么翻书多了,“韦编”就断了?这还要从中国早期的图书说起。

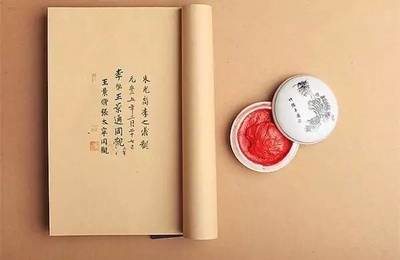

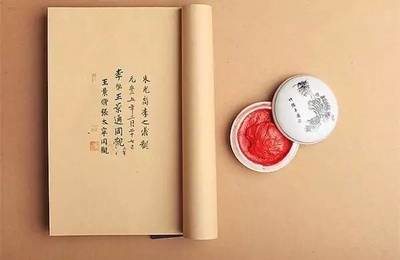

我们知道,中国的造纸术到汉代才发明。在这之前,中国人虽然早就创造了文字,但是传播起来并不方便。开始,人们将文字写在甲骨、石头、金属上,这样的文字载体作为保存资料的性质,还勉强凑合,但在使用的过程中,无论是阅读,还是携带,都相当困难。这些东西也很难称得上是图书。大概从周代起,人们开始用竹片作为文字的载体。这种载体让阅读方便了很多,而且竹片的形状可以削得比较规则,连在一起还可以卷起来,看上去也象个书的样子了。因此,中国最早称得上图书的便是这种竹简图书。

竹简图书是将竹子劈成一片一片之后连在一起制成的。一根竹片称为“简”,多根“简”用绳子编起来便成“册”。“册”是个象形字,表示竹片串起来的样子,同时,也称作“编”或“篇”。其中,用丝绳将“简”编起来的叫“丝编”,用皮绳编的叫“韦编”。编好的图书,再卷起来便成为一卷。文章长了,则可以多分几卷。至今,卷、篇、册这些说法还是形容图书的量词。而现在许多与书有关的字都有竹字头。比如书籍的“籍”,户口簿的“簿”等。

这种竹简图书的容量非常小。一般而言,一片箭上都只能竖写一行字。因此这种图书虽然比骨头、石头方便些,但还是很笨重。据说秦始皇完成全国统一大业后,每天要看100多斤重的竹简文书。西汉时的文学家东方朔给汉武帝写了一篇奏章,用了将近3000片竹简,只好找人吃力地抬进攻去。由此可见,古人所说的“读万卷书”,听起来挺吓人,实际上现代的许多喜欢读书的人可能就已经做到了。

(摘录自【《快乐国学一本通》】--关于中国文化的1000个趣味问题·第十一章·图书文档·传承文明)

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101012/141614.html

更多阅读

读《硕鼠》有感(2013年9月4日)《诗经·国风·魏风·硕鼠》曰:硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。逝将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所。硕鼠硕鼠,无食我麦!三岁贯女,莫我肯德。逝将去女,适彼乐国。乐国乐国,爰得我直。硕鼠硕鼠,无食我

读《资》不治道221前8年(下)淳于长极欲而毙翟方进玩权愈狂《传》云:朝过夕改,君子与之。卫尉、侍中淳于长有宠于上,大见信用,贵倾公卿,外交诸侯、牧、守,赂遗、赏赐累巨万,淫于声色。许后姊孊(音mi)为龙雒(音luo)思侯夫人,寡居;长与私通,因取为

首先,我把读《忏悔录》的感想分成4个part。一下便是本人对此书的浅评。《一》卢梭的生平我想,在读一部作品和解读一部作品之前,应该对作者进行解读,便于加强读者对此文的理解。一下便是我对卢梭生平以及写此著作时的背景的简介:卢梭:

原文地址:荀子《劝学》:骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。作者:生活君子曰:学不可以已。青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水。木直中绳,輮(左应为“车”,原字已废除)以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则

荀彧忠于曹操还是忠于汉室?——阎读《三国》之二十三 (2013-06-03 16:36:13)转载▼《三国演义》开始于汉室衰微。这一衰微,使得各路野心家都感到有了机会。由于顾忌师出无名,许多人打起“匡扶汉室”旗号:董卓及袁绍、曹操等十八路诸侯

爱华网

爱华网