拓跋寔(?-371年),鲜卑索头部首领、代王拓跋什翼犍的儿子,封为世子。371年春,长孙斤谋反,拔刀向御座谋弑代王什翼犍,拓跋寔挡格此攻击时胁部受伤,亦因此逮捕了长孙斤,并杀死他。当年五月,拓跋寔去世。同年七月,贺夫人为拓跋寔诞下遗腹子拓跋圭。当拓跋圭建立魏国即位后,追尊拓跋寔为献明皇帝。

北魏

百科名片

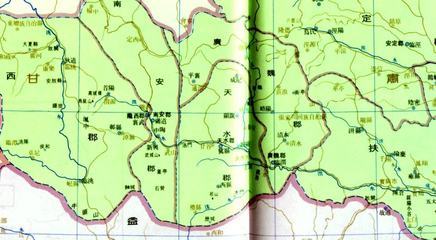

北魏时期的疆域图

北魏(386年~557年)是北朝时代位于今日华北地区的第一个王朝。又称后魏,拓跋魏,元魏。拓跋鲜卑氏建立,建都平城(今山西省大同市)。439年,统一北方。493年起迁都洛阳,皇帝改姓元。534年,分裂为东魏与西魏。东魏武定八年(550年),高洋废孝静帝,代东魏自立,建立北齐。西魏于恭帝三年被权臣宇文护逼迫禅位于其侄宇文觉,北魏历史正式宣告结束。

目录

简介北魏简史 1、道武帝建立北魏和北魏的崛起 2、北魏太武帝马踏漠北,一统北方 3、北魏孝文帝的卓越改革 4、社会经济的发展 5、北魏的衰亡

北魏洛阳城各州地图政治制度经济文化统一北方 综述 战争经过 战争评价

前期政治改革 ①首先整顿吏治 ②延兴五年 ③太和八年 ④九年十月 ⑤九年或十年初 ⑥十年 ⑦十八年 ⑧孝文帝改革鲜卑旧俗 ⑨太和中

经济发展衰亡科技文化母死子贵制度水经注和郦道元帝王世系

简介北魏简史 1、道武帝建立北魏和北魏的崛起 2、北魏太武帝马踏漠北,一统北方 3、北魏孝文帝的卓越改革 4、社会经济的发展 5、北魏的衰亡

北魏洛阳城各州地图政治制度经济文化统一北方 综述 战争经过 战争评价

前期政治

改革 ①首先整顿吏治 ②延兴五年 ③太和八年 ④九年十月 ⑤九年或十年初 ⑥十年 ⑦十八年 ⑧孝文帝改革鲜卑旧俗 ⑨太和中

经济发展 衰亡 科技文化 母死子贵制度 水经注和郦道元 帝王世系

展开

编辑本段简介

北魏(386-534),自公元386年,拓跋珪称王建国,至5北魏疆域

34年北魏孝武帝兵败逃往长安投奔宇文泰,历经十四帝,凡一百四十九年。初,建都云中,盛乐(今内蒙古 和林格尔),398年,迁都于平城(今大同),439年,拓跋焘统一北方。拓跋宏493年迁都洛阳,大举改革。534年,分裂为东魏与西魏。

编辑本段北魏简史

1、道武帝建立北魏和北魏的崛起

鲜卑族拓跋部,原来居住于今黑龙江、嫩江流域大兴安岭附近,过着游牧生活。东汉以前,北匈奴被打败西迁后,拓跋部在酋长拓跋诘芬的率领下,也逐步向西迁移,进入原来北匈奴驻地,即漠北地区。到酋长拓跋力微时期,拓跋部又南下游牧于云中(今内蒙古托克托)一带,后又迁居到盛乐(今内蒙古和林格尔),与曹魏、西晋发生往来,但这时,拓跋部仍处于氏族部落联盟阶段。公元338年,首领什翼犍建立代政权,都于盛乐(今内蒙古和林格尔),逐渐强大起来。

公元376年,前秦王苻坚攻代,什翼犍战死,代灭。

淝水之战后,前秦统治瓦解。公元386年,鲜卑拓跋珪(什翼犍之孙)恢复代政权,后改国号为魏,史称“北魏”或者“后魏”(三国魏之后的魏)拓跋魏(拓跋氏所建的魏);在拓跋宏493年迁都洛阳并改姓“元”后,也称元魏。

公元395年,后燕攻北魏,拓跋珪在参合陂(今山西大同东南)大败后燕军,并乘胜南下,夺取中山(今河北省定州市)、邺(今河北临漳西南)等重要城镇,拥有黄河以北地区,成为北方的强大势力之一。

公元398年,北魏迁都平城(今山西大同),拓跋珪称皇帝——即北魏道武帝。拓跋珪击败后燕进入中原后,奖励农业生产,其奴隶主贵族也逐渐汉化转化为封建地主。拓跋珪招纳汉族大地主参加统治集团,加快了鲜卑拓跋部的汉化进程。2、北魏太武帝马踏漠北,一统北方

拓跋珪死后,其子拓跋嗣(北魏明元帝)、孙北魏太武帝拓跋焘承其前业,擢用汉族大地主范阳卢玄、博陵崔绰、赵郡李灵、河间邢颖、渤海高允、广平游雅、太原张伟等数百人担任官职,形成了拓跋贵族与汉人世家豪族的联合封建政权,国势大盛,拓跋嗣死后,16岁的拓跋焘即位,即位之初就以少胜多,顶住了当时北方大漠政权——柔然的疯狂入侵。拓跋焘开始主动反击柔然,先后13次出兵柔然,以429年战果最为辉煌(参见百科北魏破柔然之战)征服了漠北一带,柔然臣服,为日后统一北方又迈出重要一步。另外,在对柔然的作战中,俘获的牛羊骆驼等牲畜也为北魏缓解了后来的饥荒。

于公元427年,用3万骑兵攻破了坚不可摧的统万城,从此北魏统一北方的形势已经不可逆转。

于公元431年灭夏,平山胡,西逐吐谷浑,又于436年灭北燕,439年灭北凉,使北方长期的分裂割据局面复归于统一,南北朝对峙局面正式形成。

拓跋焘马踏漠北,击败柔然,避免了又一次的中原混战。

拓跋焘统一北方,结束了长达一百五十年的中原混战,同时为以后社会经济的发展以及孝文帝的汉化改革创造了较为安定的环境。3、北魏孝文帝的卓越改革

北魏孝文帝拓跋宏是一位很有作为的帝王,在位期间,进行了许多政治、经济和文化上的改革,最重要的是实行均田制和改革鲜卑旧俗、实行汉化政策。

为了缓和阶级矛盾,北魏统治者力求限制地方豪强势力,加强中央集权,使鲜卑贵族进一步封建化,并与汉族地主紧密结合,更有效地共同统治各族人民。因此冯太后和魏孝文帝元宏进行了一系列的改革:①首先整顿吏治。延兴二年(472),政府规定,地方牧守治绩好的可以久任,满一年升迁一级;治绩不好的即使就任不久,也要受到处罚,甚至降级。②延兴五年,为改变过去州、郡、县争收租调的混乱局面,政府确定只能由县一级征收,征收时禁止使用大斗、长尺、重秤。③太和八年(484)颁布俸禄制,申明俸禄以外贪赃满一匹绢布的处死。次年颁行的均田令中,又规定地方守宰可以按官职高低给一定数量的俸田。所授公田不准买卖,离职时移交下任。④九年十月,颁布了均田令,对不同性别的成年百姓和奴婢、耕牛都作了详尽的受田规定。授田有露田、桑田之别。露田种植谷物,不得买卖,七十岁时交还国家。桑田种植 桑、榆、枣树,不须交还国家,可以出卖多余的部分,买进不足的部分。还授土地时对老少残疾鳏寡都给予适当的照顾(见均田制)。⑤九年或十年初,以三长制取代宗主督护制,采用邻、里、党的乡官组织,抑制地方豪强荫庇大量户口。⑥十年,孝文帝对租调制度也进行了相应的改革。新租调规定以一夫一妇为征收单位,每年交纳帛一匹、粟二石。十五岁以上的未婚男女,从事耕织的奴婢每八人,耕牛每二十头的租调,分别相当于一夫一妇的数量。⑦十八年,孝文帝排除穆泰、元丕及太子恂等鲜卑旧贵族和保守势力的反对,把都城从平城迁至洛阳。⑧孝文帝改革鲜卑旧俗,主要是禁着胡服,改穿汉人服装;朝廷上禁鲜卑语,改说汉话;迁都洛阳,规定鲜卑贵族在洛阳死后,不得归葬平城,并改他们的籍贯为河南洛阳;改鲜卑姓为汉姓;鲜卑贵族门阀化,提倡他们与汉族高门通婚;学习汉人的官律和律令;学习汉人的立法。这一改革加快了北方民族融合的步伐,使北魏的国力强盛起来。⑨太和中,议定百官秩品,分九品,每品又分正、从。从品为北魏之首创。十九年,又按照家世、官爵等标准,将代北以来的鲜卑贵族定为姓、族,姓为高,族次之,其中穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉八姓,“皆太祖已降,勋著当世,位尽王公,灼然可知者,且下司州、吏部,勿充猥言,一同四姓。”所谓四姓,一说为中原汉族高门崔、卢、李、郑,一说为汉族甲、乙、丙、丁四种郡姓,后者似为确。班定姓族,使鲜卑贵族与汉士族得以进一步结合。

均田制政策。北方广大地区由于战乱,户口流徙,田园荒芜,大量土地无人耕种。北魏政权为增加财政收入,稳定社会秩序,颁行均田制。先审定户籍,再按户口分配土地,实行新的租调制。奴婢和牛都可受田。均田制在当时地旷人稀的前提下施行,在不损害地主阶级既得利益的前提下施行,有益于生产发展和稳定的。北方大量的荒地被开垦,耕作技术也有了提高,农业的发展,使养蚕、牧畜、酿造等农村副业也发展起来,改变了北方荒凉残破的景象。

云冈石窟

汉化政策。北魏统治下的中原,以汉族为主,具有较高的封建文化,魏孝文帝在政治和社会风俗方面进行了大胆改革,消除鲜卑与汉族之间的隔阂与矛盾,加速了鲜卑族的汉化--即封建化,在服饰、语言、丧葬、通婚、吏治、门阀等制度方面都有相关的汉化规定。这些改革促进了北方各少数民族进入封建社会,适应了各族人民间的自然融合趋势,对当时社会经济发展和民族的大融合起了积极推动作用。4、社会经济的发展

西晋末年,拓跋力微之孙拓跋犄卢,曾因帮助西晋并州刺史刘琨与匈奴族刘聪、羯族石勒相对抗有功,被西晋政府封为代公,进而封为代王。东晋咸康四年(338),拓跋什翼犍即代王位,设官分职,制定刑法,国家机构逐步完备。什翼犍频繁进行大规模战争,掳掠数以万计的牲畜和人口。他把这些战利品的一部分,按功劳大小赏赐臣下,牲畜变成了私产,俘虏变成了奴隶。这说明,拓跋部在西晋时期,已经成功地进入奴隶主占有制的阶级社会了。

在北魏王朝一个半世纪的历史发展过程中,社会生产力逐步得到恢复和发展,中国北方自西晋永嘉之乱(310)以后,经过十六国时期的战争破坏,百姓死于兵革,毙于饥馑,幸存的人口不足50%。中原地区一派凋敝景象。北魏统一北方后,经过各族人民长期的辛勤劳动和共同斗争,生产关系得到了调整,生产有明显的发展。特别是孝文帝改革后,自耕农民显著增加,孝明帝正光以前,全国户数已达五百余万,比西晋太康年间增加一倍多。农业、手工业都有显著的发展。《洛阳伽蓝记》称北魏后期百姓殷富,年登俗乐,衣食粗得保障。在手工业方面,北魏后期炼钢技术有新的成就,相州牵口冶(在今河南安阳)制成锐利的钢刀。商业也逐渐活跃起来,太和以前,北方商业几乎处于停顿状态,钱货无所周流。孝文帝时,元淑为河东太守,当地许多百姓弃农经商。随着商业的发展,货币恢复流通,太和十九年,又重新铸造“太和五铢”钱,规定此钱在京师及全国诸州镇都可通行。宣武帝时,洛阳的商业相当繁荣,成为国际性的商业大城市。

公元520年北魏人口调查显示,北魏大约有500万户,3000万口居民。5、北魏的衰亡

随着生产的发展和鲜卑贵族汉化的加深,北魏统治者日趋腐化,吏治逐步败坏。高阳王元雍富兼山海,其住宅、园囿像皇宫一样豪华,僮仆多达六千,妓女五百,一餐费数万钱。他与河间王元琛斗富,奢侈豪华程度超过西晋的石崇、王恺。被称为饿虎将军的元晖作吏部尚书时,卖官鬻职都有定价,人们称吏部为卖官的市场,称这些官吏为白昼的劫贼。地方州郡的刺史、太守也聚敛无已。他们征收租调时,恢复长尺、大斗、重秤。繁重的兵役和徭役使大批农民家破人亡。破产农民纷纷投靠豪强,重新沦为依附农民,或逃避赋役,入寺为僧尼。

北魏控制的编户日益减少,影响了政府的收入。北魏统治者除加重剥削未逃亡的农民外,多次检括逃户,搜捕逃亡的农民。因而引起农民的反抗。延昌四年( 515)冀州僧人法庆领导的大乘教起义,公开宣称“新佛出世,除去旧魔”。北魏政府动员了十万军队才镇压下去。

北魏初年,为了阻止柔然南下的威胁,东起赤城(今属河北),西至五原修筑长城;在沿边要害处设置军事据点,即沃野等六镇。六镇镇将由鲜卑贵族担任,镇兵多是拓跋族成员或中原的强宗子弟。他们被视为“国之肺腑”,享有特殊地位。但迁都洛阳后,北方防务逐渐不被重视,镇将地位大大下降,被排斥在“清流”之外,升迁困难。因而他们对北魏政府严重不满,镇兵的地位更是日趋低贱,与谪配的罪犯和俘虏为伍,受到镇将、豪强残酷的奴役和剥削,加之塞外的柔然不时进扰掠夺,也加深了士卒生活的困难。正光四年(523),终于爆发了六镇起义。关陇、河北等地各族人民也陆续起义。激烈的阶级斗争使北魏政权摇摇欲坠。边镇豪强集团利用当时的混乱局面,各自发展势力。肆州秀容(山西朔县北)的尔朱荣,聚集了北镇豪强和流民,势力发展最快。武泰元年(528),胡太后毒死孝明帝,自居摄政,尔朱荣以给孝明帝报仇为借口,进军洛阳,在河阴将胡太后及大臣两千余人杀死,控制朝政。此后,内乱不止。534年,北魏分裂成由高欢控制的东魏和宇文泰掌握的西魏,北魏灭亡。

编辑本段北魏洛阳城

北魏洛阳都城,坐落在邙山南麓,洛河北端,西距洛阳市l5公里,城市东西长20里,南北宽15里。其规模之大,堪称我国封建都城之冠。 北魏洛阳城在城市的总体规划上,主次分明,井然有序北魏洛阳外廓形制图继承了周法“前朝后寝””、“匠人营国”、“宫苑区划”、“市肆设置”的格局。但又改变了秦法的多宫制和东汉南北宫制和东汉南北宫的分散布局。北魏洛阳永宁寺佛面首

整个都城由外郭城、内郭城、宫城三部分组成。外郭城中间偏北有内郭城,内、外城郭之间是居民住宅区,东、西、南部分别有小市、大市、四通市。宫城坐落在内郭城的中间偏北部,正对宫城南门(阊阖门)的大街,就是有名的钢驼大街,宽四十余米,往南直通内郭城的正南门宜阳门。它是全城的中轴线。和铜驼大街成丁字形的还有一条横贯东西的大街,宽四十余米,直连内郭城东阳门和西明门,把整个内郭城分成南北两部分。北部的主要建筑是宫城和苑囿,南面是公署衙门和宗庙社稷所在地。这种城市规划把宫城区、宫苑区、仓库区、军事防御区、曹府市署的中央行政办公区、外交公寓区、里坊居住区、市肆贸易区等,进行大的分块布局,满足了当时社会的政治统治和经济贸易发展及城市生活的需求。

北魏宫城建设的突出特点,是改变了汉魏洛阳城南北宫的分散布局,把宫城集中建在大城的中心部位。宫城北部为苑区,南部为宫殿区;东北的太仓为库区,是宫廷及政府官员的粮食供应地;西北的金墉城,可以看作宫城的附城;城南为府、署的集中分布区,都是皇室的附庸。这种以宫城为中心的格局,不仅体现了宫城对整个京城空间景观的总揽作用,而且也显示了北魏皇权至高无上的中心地位,是北魏统治者力图统一全国的政治抱负的物化反映。

北魏洛阳是中古时期世界上规模最大的城市,奠定了我国封建社会中期城市规划形制的科学基础。它是我国封建社会城堡建设的规制由初期秦汉时代向中期隋唐鼎盛时代过渡中起到了承前启后的重要作用,并影响了整个封建社会的京都规划和建设。后来的唐、宋、元、明、清的都城形制,几乎到处都留有北魏洛阳城的影子。

编辑本段各州地图

并州、肆州、恒州、朔州 并州、肆州、恒州、朔州、汾州(公元497)

、汾州 河州、凉州、郭煌 河州、凉州、郭煌镇(公元497)

镇

司州、豫州、荆州、洛州、东荆州、东豫州、南 司州、豫州、荆州等州(公元497)

兖州 武川镇、御夷镇、怀荒镇、柔玄镇、抚冥镇 武川镇、御夷镇等镇(公元497)

等镇

相州、冀州、幽州、平州、瀛州、安州、定州、 相州、冀州、幽州等州(公元497)

营州 兖州、青州、齐州、徐州、南青州、 兖州、青州、齐州(公元497)

济州

雍州、 雍州、豳州、夏州等州(公元497)

豳州、夏州、华州、泰州、东泰州、泾州、岐州、西安州、伏野镇、博骨津镇等

编辑本段政治制度

残酷的母死子贵制度

北魏的宫廷为了避免外戚干政实施残酷的母死子贵制度,即后宫女性只要生下男孩就得被赐死以避免母以子贵的情况发生。但幼子还是需要人照顾,因此就有所谓的保太后,即当保姆照顾太子新君继位后被封为太后。北魏有三种皇太后,一种是皇帝的生母,另一种是皇帝的保姆,还有一种是前任皇帝时运气好没生儿子而活下来的皇后。

编辑本段经济文化

北魏时期,科学文化取得了新的成就。北魏末年贾思勰所著《齐民要术》,是中国现存最古、最完整的农书。贾思勰,益都(今属山东)人。出生在一个世代务农的书香门第,其祖上就很喜欢读书、学习,尤其重视农业生产技术知识的学习和研究,这对贾思勰的一生有很大影响。他的家境虽然不是很富裕,但却拥有大量藏书,使他从小就有机会博览群书,从中汲取各方面的知识,为他以后编撰《齐民要术》打下了基础。成年以后,他开始走上仕途,曾经做过高阳郡(今山东临淄)太守等官职,并因此到过山东、河北、河南等许多地方。每到一地,他都非常重视农业生产,认真考察和研究当地的农业生产技术,向一些具有丰富经验的老农请教,获得了不少农业方面的生产知识。中年以后,他又回到自己的故乡,开始经营农牧业,亲自参加农业生产劳动和放牧活动,对农业生产有了亲身体验,掌握了多种农业生产技术。大约在北魏永熙二年(533年)到东魏武定二年(554年)期间,他将自己积累的许多古书上的农业技术资料、询问老农获得的丰富经验、以及他自己的亲身实践,加以分析、整理、总结,写成农业科学技术巨著《齐民要术》。

北魏还出现了一位伟大的地理学家、散文家——郦道元,他以《水经》为纲,写成地理名著《水经注》。郦道元,字善长,范阳涿鹿(今河北省涿县)人,大约出生在公元465年或公元472年。他和他的父亲都在南北朝时期的北魏政权中做过官。他的父亲做过山东青州刺史,他自己也先后在北魏首都平城 (今山西大同)和洛阳(公元493年北魏迁都洛阳)做过中央官吏,在冀州(今河北冀县)、鲁阳(今河南鲁山县)、东荆州(今河南唐河县)做过地方官。据史书记载,郦道元为官素以严猛著称。他在地方做官时,对于地方的治安和文教事业做了许多好事,很有成绩。他执法很严,官吏都怕他,不敢为非作歹,盗贼也都逃到其他地方去了。在中央政府做官时,他不畏避权势人物,敢于揭露他们干的坏事,因而不少权势人物都憎恨他。公元527年,雍州(今陕西西安一带)刺史肖宝夤企图反对北魏政权,憎恨郦道元的人为了达到除掉他的目的,玩弄了借刀杀人的阴谋,故意怂恿北魏政权派郦道元去西安一带任关右大使。肖宝夤果然怀疑郦道元是要去与他作对,于是派部下半路劫杀。当郦道元赴任行至阴盘驿亭(今陕西临潼县东)时,受到肖部的围困。建在山冈上,而食用的水井在山冈下,被围困后吃水断绝。郦道元一行虽然在山冈上打井,寻找水源,但打井十几丈深,仍然没有水,最后水尽力穷,郦道元和他的一个弟弟、两个儿子同时被杀害。临死的时候,郦道元还怒目厉声呵斥叛贼,表现了至死不屈的精神。

文学方面,北朝民歌充分体现了北方民族大融合的特征,风格刚健,语言质朴,感情真挚。《敕勒歌》《折杨柳歌》《木兰诗》就是当时民歌的代表。杨炫之的《洛阳伽蓝记》,既是一部地理名著,又是一部文学作品,同时又是一部佛教著述,提供了北魏迁都洛阳40年间的佛教史料。《水经注》从文学角度看,也不愧为一本文字优美的游记。北魏雕塑艺术,集中表现在当时的石窟寺中。它继承了秦汉以来中国的艺术传统,也受到国外特别是古代印度艺术的影响。摩崖石窟分布很广,西起今甘肃,东至今辽宁,保存至今的著名的有大同云冈石窟,河南洛阳龙门石窟,甘肃敦煌石窟,以及甘肃天水的麦积山石窟、永靖的炳灵寺石窟,山西太原的天龙山万佛洞,河南巩义的石窟寺等。在这些石窟寺中有古代艺术工匠所塑造出来的数以万计的佛像,代表了当时中国雕塑艺术的最高水平,是驰名世界的艺术宝库。

云冈石窟

编辑本段统一北方

综述

北魏统一北方的战争,是在十六国之时诸侯纷争的历史条件下进行的。它虽然面临诸多对手,情况复杂多变,但能审势度势,确定先后打击的目标,采取灵活机动的战略战术,达到各个击破的目的。

北魏是鲜卑族拓跋部所建。鲜卑拓跋部原居于今东北兴安岭一带,后渐南迁至蒙古草原,以“射猎为业”,靠游牧为生。东晋咸康四年(338年),其首领什翼犍称代王,建代国,都盛乐(今内蒙古和林格尔一带)。后为前秦苻坚所灭。北魏登国元年(386 年),什翼犍之孙拓跋珪继称代王,不久改国号为魏,制定典章,重建国家,史称北魏,拓跋珪即太祖道武帝。皇始元年(396年)八月,拓跋珪败北燕,占有今山西、河北地 区,同时迁都平城(今山西大同市)。在汉族先进文化的影响下,进入中原的拓跋部, 实行“分土定居”,开始由游牧经济转向农业经济,并引用汉人士族,建立封建制度,开始了由原始末期的家长奴隶制飞跃向封建制的发展过程。拓跋珪死后,长子明元帝拓跋嗣继位,嗣死,其子拓跋焘即位,是为世祖太武帝, 于时开始了统一北方的战争。战争经过

拓跋氏是鲜卑族部落联盟中的一支,原居于今黑龙江省嫩江流域大兴安岭附近。后逐渐南移,于东晋咸康四年(338年),在乎城(今山西大同东北)一带建立代国,代王为拓跋什翼犍。后被前秦攻灭。淝水之战后,东晋太元十一年(386年)正月,拓跋圭于牛川(今内蒙古呼和浩特西南)重建代国,同年迁都盛乐(今内蒙古和林格尔西北土城子),改国号魏,史称北魏。

拓跋圭称魏王后,一面务农息民,一面著手进行统一大漠(即大沙漠,东起兴安岭西麓,西尽天山东端)诸部的征战。东破库莫奚,西击高车,灭亡匈奴别部刘卫辰,相继征服北方一些游牧部落,俘获大批人众和牲畜,使拓跋部迅速强大起来。

北魏登国十年(后燕建兴十年,395年),魏王拓跋圭面对后燕军的进攻,针对其恃强轻敌,采取示弱远避、待疲而击的方针,同时注重瓦解对方军心,奋勇追击,在参合陂(今内蒙左凉城东北)决战中歼灭四五万燕军。从此改变了两国力量对比,北魏势力进入中原。第二年,拓跋圭乘胜进击,亲率40余万大军南下进攻后燕,夺得并州(治今太原西南);又东出井陉进入河北诸州郡,就地取粮,择弱而攻,逐步扩大战果,陆续占领信都(今河北冀县)、中山(今河北定州)、邺城(今河北临漳西南)等重镇,基本上平定了关东地区。

北魏天兴元年(398年),拓跋圭徙都平城,称帝,史称魏道武帝。此后数年,北魏帝著力于巩固内部及既得地域,也时而与北部的柔然和关中的后秦交战。如北魏天兴五年(后秦弘始四年,402年),魏主领大军以围城打援、分而歼之的战法,于柴壁(今山西襄汾西南汾河东岸柴庄)大败后秦军,歼灭3万余人。

永兴元年(409年),拓跋圭被杀,其子拓跋嗣继位称帝,史称魏明元帝。泰常七年(宋永初三年,422年),魏明元帝乘宋武帝刘裕病卒之机,凭借强大军力,沿黄河流域全面开战,重点进攻,夺取黄河以南虎牢(今河南荥阳西北)、洛阳、滑台(今河南滑县东)等军事重镇。由于南朝宋军善于守城,顽强抵抗,也使魏军付出了重大的伤亡代价。

北魏泰常八年(423年),拓跋嗣卒,太子拓跋焘继位,史称魏太武帝。此时,江南东晋已于公元420年为南朝刘宋所代替,北方除大夏、北凉、西秦、北燕和柔然外,皆为北魏所占。拓跋焘雄才大略,通晓兵法,在历次战争中,常亲自率军出征,临阵勇猛,多获胜利。

魏始光三年(夏承光二年,426年)至四年,拓跋焘乘夏主赫连勃勃卒,诸子相残杀之机,二次率军进攻夏都统万城(今陕西靖边东北白城子)。以佯弱诱夏军出战,引而疲之,然后隐军出夏军阵后,顺风冲击,大败夏军,克统万,俘夏王、公、卿、将、校及后妃、宫人等以万数,又获马30余万匹、牛羊数千万头。

神麚二年(429年),魏帝抓住柔然夏则散众放牧之机,率军长途奔袭漠北(今蒙古高原大沙漠以北地区),掩其不备,大破柔然,威服高车,为稳定北方创造有利条件。从此,柔然势力大减,主动攻魏较少。

神麚四年(夏胜光四年,431年),拓跋焘灭了夏国。延和元年(北燕太兴二年,432年),北魏连克北燕诸多军镇,太延二年(北燕太兴六年,436年),北魏遣兵攻克燕都和龙(今辽宁朝阳),灭亡北燕。

太延五年(北凉永和七年,439年),拓跋焘以平西将军源贺为向导(源贺为故南凉主秃发傉檀之子,南凉原据姑臧,后为北凉所占),率大军进攻北凉。由于源贺引兵招慰姑臧城附近诸旧部3万余落,故魏主得以迅速攻克姑臧,灭亡北凉。接著,魏军又攻占张掖、乐都、酒泉等地,皆留将镇守。

至此,北魏统一了北方,西晋末年以来135年的十六国分裂局面宣告结束。从而与南方的刘宋政权并立,形成南北朝对峙的格局,而太延五年即公元439年魏灭北凉这一年, 被认为是南北朝的开始年代。战争评价

此战,魏太武帝拓跋焘雄才大略,采取多项措施,如整顿税制,分配土地给贫人,安置流民,引用大批汉人参政,旨在加强北魏的封建化进程,加强与中原地主的结合,稳定社会,发展经济。这些又使北魏国势日盛,为其统一北方奠定了坚实基础。此外,北魏大臣、军事谋略家崔浩,深为魏道武帝、明元帝和太武帝所器重。作为谋主,他参与北魏王朝三代帝王重大军事决策,多谋善断,屡建功勋,在北魏统一中国北方的一系列战争中起了重要作用。

编辑本段前期政治

天赐六年拓跋珪死,子拓跋嗣(明元帝)继位。明进攻,夺取了黄河以南的司、兖、豫等州的大部分地区。泰常八年(423),明元帝死,其子拓跋焘(即 魏太武帝拓跋焘)继位,他先后灭夏、北燕 ,于延和元年(439)灭北凉,完成黄河流域的统一,结束了一百多年北方十六国分裂割据的局面,北朝从此开始。太平真君十年(449),太武帝又亲率大军击败北方的柔然,使其北徙,消除了长期以来对北魏的严重威胁。接着挥师南下,兵锋直抵瓜步(今江苏六合东南)。此时北魏疆域北至大漠,西至今新疆东部,东北至辽河,南至江淮。 北魏建国后,其社会跃入封建制,生产力逐步发展。但在统治方式上,北魏前期仍然保留着浓厚的奴隶制残余,特别是在统一北方以前,继续将战争中掳掠的人口没为奴婢,赏赐给诸王贵族和有战功者,从事农业和手工业的生产劳动。赋税方面,在推行宗主督护制的地区,平均每户每年的户调 是帛二匹,絮二斤,丝一斤,粟二十石,外加地方征收的调外之费帛一匹二丈。且任意增加临时征调,动辄每户要交三十、五十石粟。当时官吏没有正式的俸禄,贪污、贿赂、高利贷公行。太武帝统治期间,大将公孙轨到上党(今山西长治北),去时单马执鞭,回来则从车百辆。拓跋统治者推行民族歧视政策。在战争中,被驱迫当兵的各族人民在前冲锋,鲜卑骑兵在后驱逼。十二年,太武帝围攻盱眙(今江苏盱眙东北)时,写信给刘宋守将臧质说,攻城的都不是我鲜卑人,你杀了他们,免得他们将 来造反。北魏为了镇压其他民族的反抗,在氐、 羌、卢水胡等族聚居的地区设置军镇,严厉统治。魏律规定犯谋反大逆者,亲族男女不论少长全部处死。甚至还在实行原始的车裂法。 北魏前期落后的统治,引起各族人民连绵不断的反抗斗争。其中规模最大的,是太平真君六年九月,杂居在今陕西、山西等地的汉、氐、羌、屠各等族人民在卢水胡人盖吴领导下于杏城(今陕西黄陵西南)爆发的起义(见盖吴起义)。诸少数族和汉族被压迫人民争相响应,起义军很快发展到十余万人,东起潼关,西至陇(今陕西、甘肃交界处)。盖吴派使者要求刘宋出兵声援。一年后,起义军虽被太武帝亲自率军镇压而失败,但各族人民的共同斗争促进了民族的融合。

编辑本段改革

北魏孝文帝为了缓和阶级矛盾,北魏统治者力求限制地方豪强势力

北魏孝文帝

,加强中央集权,使鲜卑贵族进一步封建化,并与汉族地主紧密结合,更有效地共同统治各族人民。因此冯太后和魏孝文帝元宏进行了一系列的改革:①首先整顿吏治

延兴二年(472),政以久任,满一年升迁一级;治绩不好的即使就任不久,也要受到处罚,甚至降级。②延兴五年

为改变过去州、郡、县争收租调的混乱局面,政府确定只能由县一级征收,征收时禁止使用大斗、长尺、重秤。③太和八年

(484)颁布俸禄制,申明俸禄以外贪赃满一匹绢布的处死。次年颁行的均田令中,又规定地方守宰可以按官职高低给一定数量的俸田。所授公田不准买,离职时移交下任。④九年十月

颁布了均田令,对不同性别的成年百姓和奴婢、耕牛都作了详尽的受田规定。授田有露田、桑田之别。露田种植谷物,不得买卖,七十岁时交还国家。桑田种植桑、榆、枣树,不须交还国家,可以出卖多余的部分,买进不足的部分。还授土地时对老少残疾鳏寡都给予适当的照顾。

北方广大地区由于战乱,户口流徙,田园荒芜,大量土地无人耕种。北魏政权为增加财政收入,稳定社会秩序,颁行均田制。先审定户籍,再按户口分配土地,实行新的租调制。奴婢和牛都可受田。均田制在当时地旷人稀的前提下施行,在不损害地主阶级既得利益的前提下施行,有益于生产发展和稳定的。北方大量的荒地被开垦,耕作技术也有了提高,农业的发展,使养蚕、牧畜、酿造等农村副业也发展起来,改变了北方荒凉残破的景象。⑤九年或十年初

以三长制取代宗主督护制,采用邻、里、党 的乡官组织,抑制地方豪强荫庇大量户口。⑥十年

孝文帝对租调制度也进行了相应的改革。新租调规定以一夫一妇为征收单位,每年交纳帛一匹,粟二石。十五岁以上的未婚男女,从事耕织的奴婢每八人,耕牛每二十头的租调,分别相当于一夫一妇的数量。⑦十八年

孝文帝排除穆泰、元丕及太子恂等鲜卑旧贵族和保守势 力的反对,把都城从平城迁至洛阳。⑧孝文帝改革鲜卑旧俗

主要是禁着胡服,改穿汉人服装;朝廷上禁鲜卑语,改说汉话;规定鲜卑贵族在洛阳死后,不得归葬平城,并改他们的籍贯为河南洛阳,改鲜卑姓为汉姓;鲜卑贵族门阀化,提倡他们与汉族 高门通婚。⑨太和中

议定百官秩品,分九品,每品又分正、从。从品为北魏之首创。十九年,又按照家世、官爵等标准,将代北以来的鲜卑贵族定为姓、族,姓为高,族次之,其中穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉八姓,“皆太祖已降,勋著当世,位尽王公,灼然可知者,且下司州、吏部,勿充猥言,一同四姓。”所谓四姓,一说为中原汉族高门崔、卢、李、郑,一说为汉族甲、乙、丙、丁四种郡姓,后者似为确。班定姓族,使鲜卑贵族与汉士族得以进一步结合。

编辑本段经济发展

太和五铢在北魏王朝一个半世纪的历史发展过程中,社会生

太和五铢

产力逐步得到恢复和发展,中国北方自西晋永嘉之乱(310)以后,经过十六国时期的战争破坏,百姓死于兵革,毙于饥馑,幸存的人口不足50%。中原地区一派凋敝景象。北魏统一北方后,经过各族人民长期的辛勤劳动和共同斗争,生产关系得到了调整,生产有明显的发展。特别是孝文帝改革后,自耕农民显著增加,孝明帝正光以前,全国户数已达五百余万,比西晋太康年间增加一倍多。农业,手工业都有显著的发展。《洛阳伽蓝记》称北魏后期百姓殷富,年登俗乐,衣食粗得保障。在手工业方面,北魏后期炼钢技术有新的成就,相州牵口冶(在今河南安阳)制成锐利的钢刀。商业也逐渐活跃起来,太和以前,北方商业几乎处于停顿状态,钱货无所周流 。孝文帝时,元淑为河东太守,当地许多百姓弃农经商。随着商业的发展,货币恢复流通,太和十九年,又重新铸造“太和五铢”钱,规定此钱在京师及全国诸州镇都可通行。宣武帝时,洛阳的商业相当繁荣,成为国际性的商业大城市。

编辑本段衰亡

尔朱荣随着生产的发展和鲜卑贵族汉化的加深,北魏统治者日趋腐化,吏治

尔朱荣

逐步败坏。高阳王元雍富兼山海,其住宅、园囿像皇宫一样豪华,僮仆多达六千, 妓女五百,一餐费数万钱。他与河间王元琛斗富,奢侈豪华程度超过西晋的石崇、王恺。被称为饿虎将军的元晖作吏部尚书时,卖官鬻职都有定价,人们称吏部为卖官的市场,称这些官吏为白昼的劫贼。地方州郡的刺史、太守也聚敛无已。他们征收租调时,恢复长尺、大斗、重秤。繁重的兵役和徭役使大批农民家破人亡。破产农民纷纷投靠豪强,重新沦为依附农民,或逃避赋役,入寺为僧尼。 北魏控制的编户日益减少,影响了政府的收入。北魏统治者除加重剥削未逃 亡的农民外,多次检括逃户,搜捕逃亡的农民。因而引起农民的反抗。延昌四年( 515)冀州僧人法庆领导的大乘教起义,公开宣称“新佛出世,除去旧魔”。北魏政府动员了十万军队才镇压下去。 北魏初年,为了阻止柔然南下的威胁,东起赤城(今属河北),西至五原修筑长城;在沿边要害处设置军事据点,即沃野等六镇。六镇镇将由鲜卑贵族担任,镇兵多是拓跋族成员或中原的强宗子弟。他们被视为“国之肺腑”,享有特殊地位。但迁都洛阳后,北方防务逐渐不被重视,镇将地位大大下降,被排斥在“清流”之外,升迁困难。因而他们对北魏政府严重不满,镇兵的地位更是日趋低贱,与谪配的罪犯和俘虏为伍,受到镇将、豪强残酷的奴役和剥削,名为府户。加之塞外的柔然 不时进扰掠夺,也加深了士卒生活的困难。正光四年(523),终于爆发了六镇起义。关陇、河北等地各族人民也陆续起义。激烈的阶级斗争使北魏政权摇摇欲坠。边镇豪强集团利用当时的混乱局面,各自发展势力。肆州秀容(山西朔县北)的尔朱荣,聚集了北镇豪强和流民,势力发展最快。武泰元年(528),胡太后毒死孝明帝,自居摄政,尔朱荣以给孝明帝报仇为借口,进军洛阳,在河阴将胡太后及大臣两千余人杀死,控制朝政 。此后,内乱不止。534年,北魏分裂成由高欢控制的东魏和宇文泰掌握的西魏。

编辑本段科技文化

齐民要术北魏时期,科学文化取得了新的成就。北魏

齐民要术

末年贾思勰所著《齐民要术》,是中国现存最古、最完整的农书,包括农艺、园艺、林木、畜牧、养鱼和农产品加工等许多方面。它对从西周以来古代农业、手工业等方面取得的知识技术,都作了总结性的叙述。 文学方面,北朝民歌充分体现了北方民族大融合的特征,风格刚健,语言质朴,感情真挚。《敕勒歌》、帝后礼佛图石浮雕河南巩县石窟第四窟 《折杨柳歌》、《木兰诗》就是当时民歌的代表,《洛阳伽蓝记》,既是一部地理名著,又是一部文学作品,《水经注》从文学角度看,也不愧为一 本文字优美的游记。 北魏雕塑艺术,集中表现在当时的石窟寺中。它继承了秦汉以来中国的艺术传统,也受到国外,特别是古代印度艺术的影响。摩崖石窟分布很广,西起今甘肃,东至今辽宁,保存至今的著名的有大同云岗石窟,河南洛阳龙门石窟,甘肃敦煌石 窟,以及甘肃天水的麦积山石窟、永靖的炳灵寺石窟,山西太原的天龙山万佛洞,河南巩县的石窟寺等。在这些石窟寺中有古代艺术工匠所塑造出来的数以万计的佛像,代表了当时中国雕塑艺术的最高水平,至今仍是驰名世界的艺术宝库。

编辑本段母死子贵制度

北魏的宫廷为了避免外戚干政实施残酷的母死子贵制度, 即后宫女性只要生下男孩就得被赐死以避免母以子贵的情况发生。 但幼子还是需要人照顾, 因此就有所谓的保太后, 即当保姆照顾太子新君继位后被封为太后。 北魏有三种皇太后, 一种是皇帝的生母, 另一种是皇帝的保姆, 还有一种是前任皇帝运气好没生儿子活下来的皇后。

编辑本段水经注和郦道元

北魏还出现了一位伟大的地理学家、散文家——郦道元 水经注郦道元,字善长,范阳涿鹿 (今河北省涿县)人,大约出生在公元465年或公元472年。魏末郦道元以《水经》为纲,写成地理名著《水经注》,份量二十倍于原书。它详尽地介绍了中国一千二百五十二条河流,阐明了水道的变迁,疆域的沿革,又以优美的文字记叙了各地的自然风光和民间故事,还记录了矿藏、盐井、温泉、火山等情况,有重要的史料价值。 他和他的父亲都在南北朝时期的北魏政权中做过官。他的父亲做过山东青州刺史,他自己也先后在北魏首都平城 (今山西大同)和洛阳(公元493年北魏迁都洛阳)做过中央官吏,在冀州 (今河北冀县)、鲁阳(今河南鲁山县)、东荆州(今河南唐河县)做过地方官。据史书记载,郦道元为官素以严猛著称。他在地方做官时,对于地方的治安和文教事业做了许多好事,很有成绩。他执法很严,官吏都怕他,不敢为非作歹,盗贼也都逃到其他地方去了。在中央政府做官时,他不畏避权势人物,敢于揭露他们干的坏事,因而不少权势人物都憎恨他。公元527年,雍州 (今陕西西安一带)刺史肖宝夤企图反对北魏政权,憎恨郦道元的人为了达到除掉他的目的,玩弄了借刀杀人的阴谋,故意怂恿北魏政权派郦道元去西安一带任关右大使。肖宝夤果然怀疑郦道元是要去与他作对,于是派部下半路劫杀。当郦道元赴任行至阴盘驿亭 (今陕西临潼县东)时,受到肖部的围困。建在山冈上,而食用的水井在山冈下,被围困后吃水断绝。郦道元一行虽然在山冈上打井,寻找水源,但打井十几丈深,仍然没有水,最后水尽力穷,郦道元和他的一个弟弟、两个儿子同时被杀害。临死的时候,郦道元还怒目厉声呵斥叛贼,表现了至死不屈的精神。

编辑本段帝王世系

庙号 谥号 姓名 年号 使用时间

— 献明皇帝(北魏太祖追崇) 拓跋寔 — —

北魏太祖(初谥烈祖)(西魏文帝改为烈祖) 道武皇帝(初谥宣武皇帝) 拓跋圭 登国 386年—396年

皇始 396年—398年

天兴 398年—404年

天赐 404年—409年

北魏太宗 明元皇帝 拓跋嗣 永兴 409年—413年

神瑞 414年—416年

泰常 416年—423年

北魏世祖 太武皇帝 拓跋焘 始光 424年—428年

神麚 428年—431年

延和 432年—434年

太延 435年—440年

太平真君 440年—451年

正平 451年—452年

— 南安隐王 拓跋余 承平或永平 452年

北魏恭宗(北魏高宗追崇) 景穆皇帝 拓跋晃 — —

北魏高宗 文成皇帝 拓跋浚 兴安 452年—454年

兴光 454年—455年

太安 455年—459年

和平 460年—465年

北魏显祖 献文皇帝 拓跋弘 天安 466年—467年

皇兴 467年—471年

北魏高祖 孝文皇帝 元宏[1](拓跋宏) 延兴 471年—476年

承明 476年

太和 477年—499年

北魏世宗 宣武皇帝 元恪 景明 500年—503年

正始 504年—508年

永平 508年—512年

延昌 512年—515年

北魏肃宗 孝明皇帝 元诩 熙平 516年—518年

神龟 518年—520年

正光 520年—525年

孝昌 525年—527年

— 殇帝(一般正史不可见) 元姑娘 武泰 528年

— 无(史称幼主) 元钊 建义 528年

北魏肃祖(北魏敬宗追崇) 文穆皇帝 元勰 — —

— 孝宣皇帝(北魏敬宗追崇) 元劭 — —

北魏敬宗 孝庄皇帝(初谥武怀皇帝) 元子攸 建义[2] 528年

永安 528年-530年

— 长广敬王 元晔 建明 530年-531年

北魏烈宗 节闵皇帝 元恭[3] 普泰 531年-532年

— 安定王 元朗 中兴 531年-532年

— 武穆皇帝(孝武皇帝追崇) 元怀 — —

北魏显宗 孝武皇帝(出皇帝) 元脩 太昌 532年

永兴 532年

永熙 532年-534年

注释

[1]北魏孝文帝下令将国姓由拓跋改为元。本表自孝文帝以下一律使用元姓。[2] 孝庄帝登基后未改元。 [3]《魏书》作前废帝,[4]《北史》《北齐书》作节闵帝。[5]《魏书》作后废帝。 《魏书》作出帝,《北史》《北齐书》作孝武帝。

爱华网

爱华网