嘉宾:李玉谦,刘青松,曾海若,周宇,刘元 主持:张立宪 时间:2012年8月3日 地点:尤伦斯当代艺术中心报告厅 速记:李京威 摄影:郜华欣 张立宪:欢迎大家参加今天下午的活动。这个活动虽然是公开、自由参加,但是叫“内部看片会”。为什么呢?两个含义,一是这部片子只是局部。不知道在座各位有多少是看过《读库1203》里《一辈子的战争》这篇文章的,看过的同学对这个故事较为了解,看起来可能感觉会好些。另外的同学可能会有点痛苦,因为今天我们只能看到一集,基本上只是整个故事的序幕,五星传奇团队把这一集拿过来给大家看,也是想征求大家的意见。 《一辈子的战争》是一篇文章,《生死连》是一部计划做五到七集的纪录片。这两个项目是两三年前几乎同时开始的,这篇文章已经结出了果实,就是《读库》里的文章;纪录片一直到十几天前,创作团队又把之前的构想重新推翻,重新制作。今天大家看的是第一集,希望大家看完之后多提意见,以便五星传奇团队继续做剩下的几集。这是今天内部看片会的第一个含义,今天放的片子是不完整的,只是整个故事的序幕,会让对这个故事不了解的朋友看着不是那么过瘾,不是那么透彻。 内部看片会的第二个含义是,这个题材比较敏感,涉及最近一场跟中国有关的战争,创作团队在制作的过程中至今也不知道片子有没有可能播出,在哪里播出。也许这部片子最终也只能在内部让大家看看。 今天的主创比较多,我们先请纪录片的总编导曾海若和他的团队上来,然后再请李玉谦和文章的作者刘青松老师上来。 曾海若:大家今天看的只是开始,也是全片中最平静的一集,只是一个序幕,后面的故事确实很精彩,但我们希望它能够以最理想的状态呈现,考虑来考虑去就没有在今天放,我们以后举办看片会的时候会完整放出来,大家可能会更有触动。片子不是我编的,实际的编导是周宇和刘元,主要是他们去拍摄和采访的。 周宇:我本来是做独立纪录片的,很偶然的机会见到李玉谦老师。他给我看了当年他在战地拍摄的影像,我被这一个多小时的影像打动了,看到了“双大功七连”的战士在老山前线战斗前和战斗后的影像。从2009年开始,我和李玉谦老师不断地积累素材,熟悉一些故事。后来非常幸运,五星传奇给了资助,让我们可以来做这五集的纪录片。今年春节前后开始做的,在我看来这是一个很厚重的题材,我们一开始想先呈现五集,把这个战争到底是什么样的情况呈现出来,这次战斗叫“一二·二”战斗,七连一共牺牲了十一位烈士,我也有幸去过山东几次,跟战士们一一采访交流,给我的触动很大。这个片子只是一个序幕,后面还有很多很多的故事,包括他们战后的,还有当时的一些故事。 刘元:和周宇相比,我介入这个项目是比较晚的,但是干的活不少。这个片子从启动伊始就不停地发生一些状况,命运多舛。我接手之后也是如此,好在大家都坚持过来了,包括后来稿子又重新改,十几天前,当时发生了一些变化,整个片子基本上是重新做了一下,现在呈现出来的是第一集。当时写台本的时候,我跟海若商量过,我们希望这一集是以李玉谦老师的视角,让大家感觉所有的解说词都是李玉谦老师说的,想营造这样一种代入感比较强的感觉。第一集是比较特殊的,当陆永仁班长牺牲的时候,李玉谦老师其实还没有到连里,在写这一集的解说词的时候,我也颇费了一番脑筋,现在来看效果还算比较理想。 我个人对这个题材是有特殊情感的,我的父母亲曾经参加过这次战役。我母亲是在1979年,我还没出生的时候,参加了对越自卫反击战,我父亲是1985年老山轮战的时候去的。他们俩都是野战医院的军医,没有看到过拿枪的越南人。据我母亲的战友说,她干的最出名的一件事,是她在晚上站岗的时候,差点把两个忘记口令的报社记者打死。几十年过去了,这事现在当笑话讲,但当时在前线,晚上忘记口令,哨兵真是可以把你当场击毙。在前线是容不得马虎和玩笑的。 我去山东采访的时候,和孙兆群谈了很多,一直谈到凌晨两点多。他身上有十七块弹片,当时三十多度的高温,他不敢吹空调,也坐不了飞机,因为安检过不了,这些弹片还在身体里,而且一直在移动。马军后来又负过一次伤,但对他影响最大的还是手榴弹误伤的那次,当时屁股上有三个弹片,有一个是他自己抠出来的,有一个是后来在医院抠出来的,还有一个一直在他身上,而且一直在移动,都已经移动到腰椎了。孙兆群他们这帮人身上都带着弹片。我问他们,这么多年了,为什么不把弹片取出来。他们说当时是觉得年轻,想打完仗再说,打完仗之后,其他伤还没有好,有些更重的伤,比如头颅受伤的,一拖就拖了这么多年。前几年战友们想一起到医院做,算是“团购”吧,可能比较便宜,他们的经济条件都比较差。有个战友去地方医院做了,然后就死了,因为弹片是有毒的,长期在身体里,被肌肉包起来了,当医生把包囊切开后,致命的毒素马上就进入血液,得了败血症,全身溃烂,然后去世。这件事出了之后,这些战友们就开始犹豫,不想做了。马军身上就只有那一块弹片,二十七年了,已经从屁股移动到腰椎,那个位置非常难弄。马军说,他每次去体检的钱都是他自己出。这一点我一直没有想明白。 刚才说做手术要“团购”,这帮战士们现在的状况确实比较差。说两个细节。我那天去采访,临时改动比较大,需要全部重来,两天要采六个人,孙兆群是谈到凌晨两点。他们个个都是大烟枪,看烟灰缸就能很容易分辨出哪些是他们抽的,哪些是我抽的。只要是他们抽的烟,全都会烧到烟屁股商标的地方,连烟蒂都会烧一部分。我后来收拾的时候发现区别特别明显,这说明他们节俭,舍不得浪费。第二个细节,孙兆群现在是济南军区某部预备役师的副师长,采访结束关机的时候他跟我说,我马上就要退了。我说您才五十一岁,正当年啊。他说,唉,这个组织上有组织上的安排,别人告诉我的,命令明天就到,不然就是后天到,反正就这两天。然后叹了口气说,我们当年上前线,就是因为没有人打过仗,有一些不必要的牺牲,陆永仁就是其中之一。我走了之后,我们师里面就没有一个人听过真正的炮声了,如果现在真的再打起仗来,还会有一些不必要的牺牲,像陆永仁这样不应该成为烈士的烈士。我把他送到宾馆,他还跟我说,这是个怪圈啊,年轻人。 我就说这些。 曾海若:这部片子我不用说得特别多。我一直有一个兴趣,做年轻人的故事。可惜我们做的所有年轻人的故事全都是他们年华老去的时候说的,恰恰都是一群又一群被忽视掉的人,从做抗日战争时的老兵到现在这一群老兵。我始终对青春成长的题目感兴趣,这群人给我的感受可能比在抗日战争时更深一点,但其实还都是一样的,都是他们在战争中学习战争。让我触动很深的还是李玉谦老师,一会儿可以让他多说一些。我们做之前的所有的片子一直缺失这样一个视角——战地记者的视角。我们看美国人做二战的片子,他们之所以能够做很多好东西,并且不断地做,就是因为他们有战地记者这样的角色在里面,但是我们没有。在对越自卫反击战时,我们有了这样的记者,第一次可以用战地记者的角度去讲述,后面的片花里很多人都是能够对上的,你可以看到活着的人的影像和牺牲了的人的影像,对我们做片子而言相对比较容易,但更重要的是他可以去记录,留下中国人的很重要的记忆,而这些记忆一定是小的记忆,尤其是在成长中的记忆。这确实是一个怪圈:当我们不断去回忆的时候,往往回忆的全是我们的青春。我们在制作中的《知青》也是这样,那些白发苍苍的人说那么多事,说的都是自己二十岁出头干的那些事。大家永远在说这些事,那场战争也是。 张立宪:你们所用的这些素材有多长呢? 曾海若:李玉谦老师的原始素材共有一小时五十分钟。我第一次看的时候,也跟周宇一样,感觉是非常震撼的。当时我还没有睡醒就去了,刚开始的效果也不好,看到一群人在跑,一点都不壮观,在一个土战壕里跑,每个人都在喘着粗气,我甚至能感觉到他们的害怕和恐惧。我当时没有概念,只有一个疑问:他们是在打仗吗?李老师在旁边说,这是谁,牺牲了;那是谁,后来牺牲了。那种强烈的反差让我们一下子就不行了,他并没有拍到死亡,他拍到的是生死。后面有很多很难得的记录,每个人上战场,去之前是胆怯的,回来之后所有人都在哭,就是哭。主要的素材并没有拍到战争本身,拍战争场景的三台摄像机被炸了两台,奇迹般地留下了李老师的这一套东西。这套素材有一小时五十分钟,还有当年其他关于老山前线的素材,那其实是非常多的。当时国家很多电视台、电影厂是全力以赴去报道,在八十年代这是一场完全不用回避的战争,后来全部封存入库,不会再在主流的媒体播放。实际上这场战争的影像材料是很丰富的。 张立宪:我们有请为我们留下这一小时五十分钟素材的李玉谦老师上台来。我大概也是两年前认识李玉谦老师的,李老师之前是有铁饭碗的,是解放军画报社的编辑室主任,后来辞职,专心致志要把他手上留的这一小时五十分钟的素材转化成更多的东西。这个素材在这个片子之前还以其他版本出现过,我就少说两句,请李老师介绍一下。 李玉谦:我先说几句例行公事的话。女士们,先生们,朋友们,下午好。非常感谢各位朋友大老远地跑到这个地方来,过来以后就在忍受一种沉重。我做这部片子,我带的拍摄团队,还有刘青松作为一个采访者,只要接触这些老兵,就要进入一种沉重。这是摆脱不了的一种沉重,我也很不愿意让这种沉重影响到大家。实际上第一集还是很清淡的。 前天是八·一建军节,中国人民解放军建军八十五周年。这个节日刚刚过去,在这样一个场合,我想既然已经沉重了,请允许我代表在场的各位,场外的人们,首先向济南军区“双大功七连”在南疆边境防御作战当中牺牲的十六位烈士致敬,向从1979年至1993年十四年在南疆边境防御作战中牺牲的所有烈士致敬,以此来表达我们对他们的敬意。 为什么要这样做呢?孙兆群说过一句话,死去的人是为活着的人而死去的,我们活着的人要为死去的人而活着。我们一讲到对越自卫反击战,就会说这是一场改革开放的奠基之战。它为我们国家的改革开放做出了巨大的贡献。我们今天的幸福生活是这些烈士的汗水、鲜血和生命换来的,所以我们不能忘记他们。我想在这样一个现场,稍微多说两句,也请大家忍受。 有一些朋友是看过《读库1203》里的《一辈子的战争》了解了一些情况,有一些没有看过这篇文章,所以我要简单地把一些背景给大家做一个介绍。1985年中秋节之前,我到老山前线,当时是因为彭丽媛在前线有一个慰问演出。她刚刚从济南军区前卫歌舞团调到总政歌舞团,当时唱了一首歌《在希望的田野上》,在全国成了明星。她到老山前线慰问,成了一个新闻热点。我当时是在中央电视台驻济南军区记者站工作,那时候是一个军区去前线打一年,当时是济南军区轮战,安排我去拍一个《彭丽媛在老山》的片子。因为这样一个缘分,我才到了老山前线。 彭丽媛在老山前线慰问十天,十天结束之后,我留了下来。我当时才二十三岁,感觉打仗很新鲜,我跟他们说,把录像带和解说词带回去编辑播出,我就先不回来了,就留在那个地方。我后来采访一个连队,听说他们要攻打越军的一个山头,我就住到这个连队,他们一个班一个帐篷,我就跟他们睡一个帐篷,有时候跟他们睡一个被窝,今天跟他睡一个被窝,明天跟他睡一个被窝,平常就拍他们的生活和训练。从“一二·二”战斗开始到战斗结束之后,一直在拍,三号我到战地医院看一些受伤的战友,四号我就离开老山前线,回来了。经历过一次战斗之后,就感觉这种经历只能有一次。这是我要说的一些背景情况,给大家做一个介绍。 还有一个层面我想说的是,我为什么要把这部片子做出来。2009年过了春节,大年初五,我找到孙兆群,我说我手里还保留着当年咱们七连打仗的一些素材,但这些年我也没有看,也不知道怎么样,我想寻访当年的战友。我首先要征求他的意见,如果他愿意干,我就可以干,如果他不愿意干,得不到他的支持,是不能往下进行的。他就是一只领头羊,打完仗这么多年,他一直照顾十六位烈士的父母,照顾伤残的战友,照顾其他的战友,跟战友们一直都保持联系。我从2009年过了春节开始,2009年、2010年、2011年、2012年,不间断地一直在折腾这个题材。 我为什么要做这样一个题材?我做的不是历史,不要觉得一做就好像是在做历史,实际上它跟我们现在的生活都有关系,不要觉得战场离我们很远,战争离我们很远。在跟海若交流,以及跟创作团队的刘元和周宇交流的时候,我一直在说自己的一个想法,这部片子里最大的官可能就是孙兆群,当时是副连长、突击队队长,其他的都是普通士兵,我想通过这么一部片子,来展现这些普通士兵个体的一些境况,无论是战地生存,还是战后生存,给大家传达一个新的英雄观、新的战争观。大家一说就会说到里边有没有爱国主义,有没有革命英雄主义,爱国主义和革命英雄主义随处都在,但是在这些之外,还有生命本体的东西,还有生命、人的本性的展现。我们做片子,力求展现战争的复杂性,展现人的复杂性,把人当人看,不要做出来的都是鬼,看着不像人。 还有一个是,我们做片子,是要给世人一个警示。我做片子不是唤起人们仇杀,唤起人们好斗。而是告诉人们,战争是残酷的,暴力是残酷的,我们现在所缺乏的是慈悲心和爱心,我们现在生存的一个国家也好,整个世界、整个地球也好,我们缺乏的不是暴力和战争,我们缺乏的是慈悲心和爱,这是我要做这部片子的一个愿望。 张立宪:现在您离开部队了,是在做公司呢?还是做什么? 李玉谦:没有,我是给公司干活。现在是跟五星传奇一起干活。 张立宪:中越战争中,我们已经拍了大量的影像,有了战地记者这种角色的存在,还有这种工作,您当时在拍这部片子时,对当时的拍摄理念有自己的想法吗? 李玉谦:刚才海若说了,中越战争离我们现在很近,当时已经到了八十年代,不像抗美援朝或者抗日战争、解放战争那样在影像上那么缺乏,因为已经有了便利条件,无论是照片也好、录像资料也好。都是同行,谁手里有什么东西大家都知道,真正靠前、接近战士的,像我手里这么珍贵的,我不是说大话,独此一份。 张立宪:也就是说,战士们打了这么多年的仗,只有您这一小时五十分钟是离他们最近的。 李玉谦:你刚才问了一个问题,当时为什么要这样拍?很多做媒体和新闻的人可能会注意大场面,会跟着领导跑。真正深入下去,记录和刻画战士的很少。在很多片子里,我们可以看到历史,看到事件,但是看不到人,所有的人都淹没在历史当中,淹没在事件当中,淹没在大场面当中了,找不到人。 张立宪:除此之外,您还做过另外一个版本的纪录片,您给我们介绍一下,那部片子怎么才能看到呢? 李玉谦:那是上海电视台做的《生死兄弟连》,在网上一搜就能搜到。我现在讲这部片子为什么这样做,大家都知道它是一个敏感题材,一开始做的时候,有些朋友也跟我说,你这部片子编出来就是从编辑室到监狱,甚至还有一些恐吓性的,反复跟我说。我老婆一开始也整天为我提心吊胆,怕突然哪一天这个人就消失了。我说没有关系,我该做就做。实际上做这部片子是一点点地往前开口,拍了一年,到了第二年(2010年10月份)的时候,《凤凰周刊》发了一篇报道,这是刚刚冒出一个小芽来。之后上海台看了《凤凰周刊》的报道,找到我做了三集的《生死兄弟连》,2010年12月2日播的。同年,《南方人物周刊》也做了报道,把越战老兵,也包括我评为“2010年中国魅力人物50人”,这是又往前推开了一个口。去年中国纪录片协会纪录片评奖又将《生死兄弟连》评为最具文献价值奖、最佳编导奖,单独为我个人设了一个最佳摄影奖,说这个人拍这些片子是拿命换来的。慢慢的,已经打开一些缺口。跟海若和胡小鹿接触也是因为去年获奖,大家慢慢认识,说这个题材能不能联手来做。我说一旦做这个题材,就像煤矿的矿工挖煤一样,撅着腚一点点地往前掘进,同时还要支撑,要不支撑小煤窑就要塌了。这种支撑需要有耐力,有意志力,有勇气。 张立宪:您看还需要我们做点什么呢? 李玉谦:我有一个自己的想法。经历过这么一次战斗,我仅仅是一个旁观者,一个亲历者,一个记录者,也是一个幸存者,但比起参战的每一个士兵也好,每一个指挥员也好,我离他们相去甚远,包括我的感受和他们也不一样。因为他们所遭遇的生死冲击是更深的,有好多东西他们表述出来非常精彩,你让我表述我说不出来,因为我没有那种体验。张主编问我有什么可以帮着做的,唯一能帮着做的就是唤起我们对所有先烈和英雄的崇敬。不仅仅是越战,而是所有的,无论是抗美援朝,还有其他边境防御作战,抗日战争,解放战争,一直到老红军。 张立宪:我和李玉谦老师一开始认识的时候,他正在筹划这部片子,我们说这两个项目可以同时进行。《读库》里的这篇文章,我们找到了最合适的作者跟李玉谦老师深入到各个地方对老兵进行采访,也对李玉谦老师当时的素材进行整理,最后成了这一篇《一辈子的战争》。下面我们请作者刘青松上台来,他是重庆人。 刘青松:大家好。借着刚才李玉谦老师的话头,我也想说一句例行公事但是发自肺腑的话,希望我们把敬意献给长眠南疆的烈士们,献给正在进行“一辈子的战争”的老兵们,献给可敬的李玉谦老师,希望大家更多地关注这段历史,关注这些老兵,有些历史是无法遮蔽的。 我想说说和“一辈子的战争”这个题材结缘的过程。2010年夏天,一个偶然的机会,我跟李老师认识了。在一个办公室,也是夏天的时候,跟另外一个人一起看李老师拍的战地素材,一共一小时五十分钟。我们一边看,李老师一边做解说。最开始的时候,是他们的战地训练,接下来到他们的战前准备。播到顾克路的时候,就是那个坐在床边,可爱的长着小虎牙的战士。李老师说这个战士后来牺牲了,当时我听了心里咯噔一下。后来他们打完仗回来路过凯旋门,本来是打了胜仗,但是人人一脸悲戚。我说为什么打了胜仗大家还一脸悲戚呢?当时觉得这个题材太好了,我要做这个题材。几个月之后我给李老师发信息,说我要做这个题材,李老师说那你过来吧,我们聊聊。见面时李老师说,你一旦涉足这个题材就可能走不出来了。《一辈子的战争》真正的作者应该是李玉谦老师,李老师把很多当年的战地素材和战地日记,包括前几年他带着自己的团队到江苏、山东、安徽采访的素材毫无保留地给了我。这两年,我每次跟李老师接触都谈这件事。我也知道,李老师说这些也是一种抒发,因为他身上也有很多沉重的东西,需要有人倾诉,有人抒发。我也是默默地听着,遇到一些好的细节我会记下来,他给了我很多很鲜活的细节和材料。无论是做人还是做文章,李老师都给了我很多的帮助和指导,对此我满怀感激。我真的觉得这是李老师的作品,我只是执笔者而已。 张立宪:李老师,刚才刘青松提到了“凯旋门”,您拍的战士们都是哭着进凯旋门,这个镜头在当时可以这么拍吗?可以这么播出吗? 李玉谦:在当时也不能播出。他们说打了胜仗应该是蹦高的,不应该是悲戚的。我们拍照片肯定是摆一下,站在一个山头,跳起来欢呼,咔嚓一下。应该表现英雄只流血不流泪,但是我们的英雄到现在还在流泪,不仅流血。 曾海若:我们想用五集的长度把那场战争说清楚,很多人不了解那场战争,尽管当时有很多新闻,但是这种东西很少看到。我特别补充一点,刚才李老师说他是一个旁观者,其实从第二集开始,李老师就不再是一个旁观者。第一集他没有经历,基本上都是转述。第二集开始他遇到了这个连,和战士吃住在一起。我也看了李老师的日记,里面的东西让我很受启发。日记里写每天都很无聊,都在下雨,每天看了什么书,今天看了《毁灭》,觉得理想在哪里,前方在打仗,后方在干什么,是八十年代典型的文艺青年的状况,每天在那里痛苦,还谈着一场恋爱,在日记中写情书,“今天又收到她的一封信”,不写对方的名字,信里是怎么说的。我看到的是一个处于苦闷中的八十年代文艺青年的样子,他迫切地想实现理想,但又不知道理想在哪儿。为了某种想法不愿意老拍文工团,他留下来,但留下来并没有那么好,大多数时候是在潮湿的天气里待着,每天晚上喝酒,一喝喝一整夜,大概有一个月的时间,他没有找到要拍的东西。但是突然有一天,他找到了,有点像《现代启示录》开始的感觉,实际是个很苦闷的状况。然后完全就变了,非常地快,就打了二十五分钟,准备了几天,立刻进入到了人生生死的巨大反差中。最感动的一场戏应该会在第三集中出现,战前喝酒,全是十八九岁的战士们喝酒,喝一缸子一缸子的白酒,全喝醉了,喝完说了一些话,这些话我们永远不可能在宣传的新闻里看到,非常的正面:把生留给战友,把死留给自己。他们可能衣冠不整,抱在一团,但是一群二十岁上下的年轻人,几乎可能称之为少年的人,经历过的一场战斗。李老师也在其中,从一个文艺青年突然进入到一种完全无法预料到的状况,包括他的同事,还有三台摄像机,本来可以记录得更多,但被炸了两台,他也拍到突击队里摄像的战士受伤后抬进来,摄影机都被炸坏了的镜头。这样的场景对八十年代有理想有抱负的年轻人来说是有巨大影响的,然后经历九十年代的变革,再到今天,后来的这一切,他是一个完整的体验者、参与者,并不仅仅是旁观者。这样的内容从第二集开始就有表现。 我们后来实际上开了十集的摄制计划,但我觉得太难做了,会有很多很多的问题,至少可以做一两集,可以扩充为七集。 张立宪:其实刘青松的文章中有相当的篇幅已经是战后了,一直到现在,包括刘青松现在做的工作,依然是战后。战争只有几十分钟,只有几天的准备时间,但是战后是人一辈子的过程。 刘青松:李老师说得很好,我们需要更新一种战争观。我们之前的战争观就是英雄主义、爱国主义的东西,没有人,没有人的历史。但是我们现在应该有新的观念,战争最残酷的不在于战场上的血雨腥风,而在于战后漫长的生活里面,平静下面的暗流涌动。那些老兵,我跟他们接触之后感觉,他们每一分每一秒都在和过去、和自己做斗争,他们其实一直是战士。我还想说,国家不能把老兵当成是工具,应该善待他们,他们是这个国家的基石。如果我们把当年最可爱的人变成现在最可怜的人的话,这个国家今后就没有人再当兵打仗了。 张立宪:今天这个话题确实有点太沉重了,如果大家看到刘青松写的文章,包括他现在正在记录的细节,假如以后我们还有机会继续呈现的话,可能会更加沉重。 提问:我看了《读库1203》里的文章,建议大家都看一下这篇文章。我当时是在上班的路上看的,看完这篇文章,自己在地铁里流了眼泪。真正让我感动的是战争之后的文字。刚才看片子的时候,感觉只是展现了其中很小的一部分,只是一个序曲,精彩的还在后面。李老师说的战争观,我是有很深的感触。我是1982年出生的,在我们小时候的历史课本里,包括看的电影里,我们的二十四史里,对战争的记录都带着比较功利的看法,注重战争杀伤了多少人,我们取得了多大的回报,整个战争中大的方面,对历史的记录都是对英雄的记录,忽视了对普通的士兵、普通人的记录。只是看到战争的正能量,而很少去触及战争中让人恐惧、悲伤、害怕甚至退缩的东西,那些也是真正重要的东西。真的要对战争做反思的话,不能只看正面的东西,而是要让人看到它让我们害怕的东西,才能让人真正向往和平的东西。 张立宪:我们不妨现场做个民意调查。反战主义者请举手。(几乎全部举手。)认为中日钓鱼岛、中菲南海必有一战的请举手。(零星有人举手。) 唐建光(《看历史》杂志主编):对于八十年代这场战争,我算是一个小小的亲历者。当时我在四川绵阳上高中,兰州军区轮战的部队都从我们那里过。我们去给他们送行、送东西,女孩送笔记本,我们送钢笔什么的。那些闷罐车里的兵真的只有十七八岁,那时候当兵当得早的也就十七八岁,比我们大不了多少。后来我们就通信,通着通着就没了音信。可能是他们通信比较难,可能是他们上战场了,可能是他们没了。后来一直到八十年代末,军车逐渐少了,战争也渐渐结束了,但是之后没有人再提到那场战争。当年和我们写信的人,我不知道他们在干什么,可能有些老兵还在当军官,可能很多人在当工人,有的可能在街上拉横幅抗议,希望政府能够给他们一个说法。所以我在想,这的确是最近的战争,我们也算是小小的亲历者。我没有看过《读库》上的文章,从片子里只看到一个序曲。 张立宪:《一辈子的战争》这篇文章的主题是,现在这些战士都是维稳对象。 唐建光:无论如何,我希望片子能够播出,能比较真实地记录战争中这些人的经历,后来的经历,对我们理解这个国家,理解自己的角色是很有价值的。 提问:我有一个关于内容的问题想问主创。我们刚才听主创们聊到了很多关于当事人更具体的,我觉得像创作花絮一样的细节,当事人可能讲到一些内容,比如李老师当时是二十多岁的青年,正在谈恋爱。我们在第一集的片子里看到呈现了八十年代整个的时代氛围,有足球和当时的年代气氛,那些人也是那个年代的年轻人,后面片子内容中有没有呈现这些十几岁的人作为士兵和这个时代的直接关联呢?我听到花絮的时候,就觉得这个人物一下子鲜活起来了。 曾海若:有,每个战士都是典型的八十年代年轻人的感觉。印象最深的应该是顾克路,十七岁,他很像我们今天小孩的感觉。如果今天新闻联播采访他的话,他一定说得非常豪迈,片子里他也说了,在红旗下宣誓,你会看到他的那一面。李老师也拍到他平常非常爱唱流行歌曲,典型的八十年代的样子。最重要的是他在关键时刻做出的那一切,也就是在第四集的时候他的牺牲,他当时的情况是下肢已经被完全炸掉了,而他离火力点比较近,还拿着冲锋枪边往前爬边射击,他就是要打。我不相信他不知道自己的状况,他的下肢已经被炸飞了又掉下来,他一直打到自己昏迷之前,是一边抠着扳机一边牺牲的,就是这么一个十七岁的孩子。这部片子对我来说,到第三集、第四集,我看的时候也有点受不了了。就是生死的概念,所谓将生死置之度外了。他当时考虑的这些问题,我们可以在片子中看到他对着红旗宣誓,写血书,撒谎说自己够年龄,可以参加敢死队,包括他喜欢唱流行歌曲,这一切放在一起,你能够看到八十年代的样子。这是这部片子最后要做的,这部片子最终可能要说的都不是战争,而是人的故事。 张立宪:我听他们说过,我自己内心也有疑问,也有一些困惑:这种真实到底能走多远。他们讲到战后的老兵残废了,有些农村的妇女却要嫁给他们,嫁给他们就能够农转非,能吃上商品粮。有些老兵因为身体的残疾,甚至有生理上的疾病,夫妻俩最后得抑郁症的。有很多涉及隐私和新闻伦理的问题,怎么来呈现,确实太难做了。 提问:今天这个话题非常沉重,我平时也不是特别关注战争,确实很血腥很沉重,但我对中越战争会比较关注,除了之前看《读库》的文章,还因为一个机缘。有一次打车遇到一位的哥,他说他今天心情非常不好,因为前一天他老山前线的战友跳楼自杀了。他参加过老山前线的战争,他的战友负伤,高位截瘫,住在三零一医院,在二十三层还是二十六层,我记不清了,负伤的老兵都住在那一层。他们经常会一起去看望老战友,他说他一直非常后悔没有实现他的承诺,给自杀的老战友买双旱冰鞋。因为他的老战友在上前线之前非常喜欢滑旱冰,在高位截瘫之后,他们想一起资助他,给他装上假肢继续滑旱冰。他还答应他的战友说,我给你买旱冰鞋,我们一起去滑旱冰。他还没来得及实现这个承诺,他的战友就从二十多层跳下来。他很后悔,一直在说,不明白为什么坚持熬了十年、二十年,现在会突然熬不下去了。他说,他们那层楼基本上每年都会有这样跳下去的中越战争的老兵。的哥的话对我触动很大,也让我开始关注这场战争。五星传奇来做这样的主题,不知道像这样住院的高位截瘫老兵的故事,能不能来做一个题材。 另外对我来说感触比较深的是,我们这一代人对中越战争的印象可能就是小时候不太看得懂的像《高山下的花环》这样的电影,还有春晚上出现的徐良。比起对这些人物的歌颂,今天五星传奇给我们看到的故事,李老师今天讲述的这些,这些沉重的东西更能够唤起我们反战的决心。 张立宪:我看在座有很多老人家,看起来头发花白的老人家,有没有想说几句的? 提问:我六十岁,就算花白吧。 张立宪:您的头发没有白。 提问:年龄到了,心里很白。今天看片会很感动,想起了好多事。我是1952年生人,今年正好六十岁。1979年到老山战争彻底结束,这一段在整个中国人的记忆中,每个人得到的片段都是支离破碎的。从国家来说,不愿意正面谈论这件事。在战争当中付出代价的所有的参战的人也就变得不明不白。刚才李玉谦老师说,他是因为一个非常偶然的机会去拍摄彭丽媛的慰问演出而到前线报道。不管是出于年轻人的冲动还是什么,就像咱们现在身边就有一个英雄,你就想写他,就想帮他,他当时可能就是有这么一个情结,留在那里,没有想到郁闷着,郁闷着,谈着恋爱,写着日记,就碰上了二十五分钟的战斗,把心就拽进去出不来了。 到了2012年,很多人都想干好事,但是我特别害怕干好事。你一干好事就陷进去了,这就是一辈子的事,你得对他负责任。比如你认领了两个孤儿,你弄得了吗?现在爬到你家门口的越战老兵,你弄得了吗?你弄不了。该由国家负的责任,现在总是阶段的局部的小范围的表彰性的。可能会有几个英雄,但是大多数的人,就像我旁边这位女士说的,很可能在荣军院里,非常非常凄凉。咱们不是研究社会学的,但是这里有两个问题。政府愿不愿意听见中央电视台或者哪个电视台说,战争是会吃人的。政府肯定不愿意听到这句话,因为它要征兵,要告诉你,为国家牺牲都是很伟大的。片头要昭示的那个话是大实话,但是和政府的征兵宣传是相悖的,每个家庭都特别害怕,尤其是现在全是独生子女,谁愿意让子女死啊。到了最上面一层,这部片子可能还是不让你播。 还有一个是说到社会责任,这种事其实不陌生,包括这些残疾了的从战场上下来的士兵和他们家庭的现状,每个中国人要认真听的话,支离破碎的都有信息,但只要这件事不在自己身边,就不愿意面对,因为我无能为力。但是我感觉,既然做了这个项目,就最好能想办法让更多的人看到。这些老兵怎么办?这些家庭怎么办?还有我们自己呢,我们的孩子也得当兵啊。等国家真正像二战似的,我们的孩子都要当兵,要不然大国没了,家不保啊。 刚才这个同志说到《高山下的花环》,当时并不让放。在李存葆写完之后,据说当时议论纷纷,就和高考零分作文一样,当时就给毙了。你怎么写这么一个东西?那么沉重,连长死了,家里欠了这么多债,把家里的猪卖了才能还钱,影响咱们形象。但这个片子播出之后,战士牺牲之后的抚恤金据说增加了几倍,之前一个人死了才给不到四百元。但是国家也有话,人也不是常死,当时人均月工资才十八元。 我看了这部片子,心里很不是滋味,怎么通过这件事,通过这部片子,不单单告诉大家,战争是吃人的,还要让大家透过这二十五分钟,看到社会责任,警告领导,以后决策要慎重。不能让孩子们找不着北就给送前线去了,屁股上就都是弹片了。出这样的事领导是有责任的,大家注意到了没有?菅直人被刑事立案,就是因为福岛核电站救助迟缓,领导要担刑责的。这部片子通过战士和李老师的叙述,透过镜头要警示每个人,生活很美好,战争很残酷,每个人都面临着强大的社会责任,最后再解决这些人的生活现状。不是血淋淋地反映他们拖着腿满地爬,他们自杀、跳楼、生活很凄惨。这个没有用。作为政府来讲,你就是社会一分子,就是工具,我调七个师你就要得上,活着还是死着回来看你的命。至于我能够管你到哪一年,分配到了工厂算不算就业?算啊,工厂倒闭了算你命不好,你不能烧了那儿吧,还得让自己越过越好吧。我建议片子在剪辑过程中,从视角、画面上,不但让大家知道战争是要吃人的,看完之后让他知道战争是可怕的。 提问:刚才六哥提到我们能够做点什么,其实在座的各位,包括今天看片的,可能有媒体在场,可能有一些政府工作人员,要做事情的话,每个人都可以做一些。有些东西即使敏感,但是内部环境已经越来越好。比方说这个东西做完以后,我们能不能拿一套东西给自己的领导看一看,可以沟通一下,大家在小范围是可以讨论的。等到这件事情可以做,我们现在还年轻,我们年轻人对这个事情了解得不是很多,我们可以互相地对这个事实和历史有一个尊重和认可,我们是不是可以再做一些事情。大家可以把这件事情扩散出去,让更多的人来了解这段历史,关注这段历史,这是一种尊重。我希望体制内外的人都是可以做这件事。如果这个东西做出来,能够给一部分人拿到的话,我希望能够拿到一套,可以去讨论,可以去做一些事情。 李玉谦:我占用大家一点时间,说一点我想说的话,包括刚才那位老大姐说了很多话,我想有所回应。我这么些年一直想把这个题材做出来,从大的理念和观念上是反对战争,呼唤和平,祈求人类拥有一个好的生活。就这部片子来说,我为什么做?有两个目的。第一个目的是为了正名,当时参加战斗的老兵,包括烈士和伤残的,那时候说他们是新一代最可爱的人,那时候说他们是民族英雄,但到了今天却又成了民族的罪人,这不应该是一个国家的行为。用你的时候,你是我用的工具,不用你的时候,卸磨杀驴。所谓的正名,就是要给这些人恢复名誉,不要让他们成为所谓维稳对象。 第二个目的是推动一个国家保障体制的建立和健全。二战之后,西方国家,像美国、英国、法国、俄罗斯,还有现在的台湾地区、东南亚国家和日本,它们的保障体系是健全的。实际上它们过去也有问题,美国越战老兵也游行闹事,后来它们修改了宪法。我们到现在,从老红军、解放战争、抗日战争、抗美援朝到中越战争,还没有一套系统完整规范的保障体系。将来谁还去打仗?现在大家一说就说得好听,像吹牛一样说都愿意去,真正打起来不是那个样子的,人心已经散了。 张立宪:李老师,这个话题太沉重了,今天来的有没有您的老朋友?让他们说几句。 李玉谦:我在军艺的几位老同学也过来了,有一位老大哥,他是参加过越战的,可以现身说法,现在做影视,习春生,习总。 习春生:本来不准备说什么,因为不知道该说什么。玉谦和我们是一起在军艺作家班深造的。1979年我参加过正儿八经的大仗,那时候才十九岁。刚才玉谦讲的这些东西我都非常感动,社会问题很多,一时半会儿说不清楚。因为军艺毕业之后,我就一直做影视、做导演,名字叫习辛。1979年我参加了作战,从总攻开始到最后结束,死的人很多,一个车皮去了八十个人,回来只有三十多个人。 玉谦身上还肩负着社会责任,现在已经很少有人这样做了。所有参加越战的人,今天政府给补助的钱基本上不能维持生活。所有曾经为中越战争去静坐游行的人都是最惨的,现在生活保障基本上是没有的。我们现在提出“战争是会吃人的”,战争是肯定要吃人的。我当时在班里写过一篇论文,后来在杂志上发了,叫《走出战争废墟中的英雄主义》。我觉得我们国家在宣传口径上有一些问题,盲目地宣传英雄,告诉孩子:向我开炮。小孩的游戏谁都会做。但是我们在讨论人性的时候,这个话题就会显得非常沉重。1979年死了很多人,我们打完仗,最后一天向烈士告别。我们进去的时候青山非常漂亮,回来的时候,所有的青山都变成了坟墓,我们含着眼泪在那里数,数到两千七百个山就转过去,数不到了。下着大雨,我们向烈士告别,我们在想未来是什么,自己回来之后有什么待遇,今后会怎么样。有人说,有饭吃就可以了,有地种就可以了。《高山下的花环》的作者李存葆是在我们师,一二七师体验生活,当时师长是张万年,仗打得不错。我认为玉谦还是比较伟大的,至少在现在这么一个商品经济和这样一个状态里,还能追求一点点我们看不到摸不着,不知道前面的路该怎么走的东西,起码比我强,我现在已经沦落到拍电视剧了,大家看到的很多电视剧是我拍的。但是如果我有机会有时间,会拿更多的精力来支持玉谦。 我们作家班上课的第一天,老师问你们知道战争是什么吗?我们都举手说打过仗,他给我们放了一个片子,血淋淋的,我们当时看了以后头皮都麻了。我们在战场上只知道死去,但不知道怎么死去。我们不会去回顾,当你回顾的时候会发现,血淋淋,恐怖,这种经历很难说清楚。我说一点,我们所有人上战场的精神状态绝对是饱满的。为什么呢?在参战之前一个月,即便下着大雨,我们也每天晚上看三部电影,什么电影呢?《狼牙山五壮士》、《英雄儿女》、《强渡大渡河》,很多电影,天一黑七点钟开始,下暴雨,狂风,每天都看。那时候的士兵,打着打火机就能燃成一片火海。但是我们害怕过,当3月5日、6日宣布撤军,所有的部队往回撤的时候,所有人都慌了,出发的时候不知道能不能回来,现在我们终于回来了。回来第一天干什么呢?几十天没有脱过衣服,衣服已经和肉粘在一起了,所有的参战部队在马路边的水坑里洗了个澡,非常痛快,我说这是精神。 向玉谦衷心表示祝贺和致敬。 李玉谦:过奖了,把所有的赞誉和赞美献给战士们。 张立宪:感谢习老师最后给了我们一个有光明又有敬意的结局。我为大家介绍一个小细节。《读库1203》里这篇《一辈子的战争》,文中有一张照片,是当年“双大功七连”的照片,誓师大会之后的合影。我跟李玉谦老师说,你把这张照片背后的信息尽量多地丰富一下,李老师写了这么几句:“突击队员们来自山东、安徽、江苏三省,年龄在十七八岁到二十三四岁之间,多为农家子弟。” 所以我们今天做这个活动,我们看的这部片子,我们书里记录的这些人,他们可能基本上都看不到。今天的活动到此结束,谢谢大家。 李玉谦:谢谢所有的朋友们。 |

中越战争纪录片《生死连》内部看片会现场录音完整版 德国纪录片中越战争3

更多阅读

祝你健康-《生死依托》片尾曲简谱 蓝色生死恋片尾曲

祝你健康-《生死依托》片尾曲简谱风景 制作在生老病死这个自然规律面前,每个人在本质上都是平等的,其他神马都是浮云,因此健康是金!祝你健康,应该总是最朴实、最真诚和最美好的祝福!

电视剧《生死依托》与艾滋病 生死依托电视剧全集

电视剧《生死依托》中,山丹的同学李玉英,由于恋慕城市生活,医学院毕业后想改变定向生的条件,留在城市大医院工作。遂鼓动男朋友找时任卫生局长的父亲,说情走后门不成,她便自暴自弃投靠富商高老板,做了他的“二奶”。高老板在李玉英家乡石

KBS纪录片《超级中国》系列 kbs纪录片 超级中国03

最近很火的KBS纪录片《超级中国》1、13亿人的力量: http://t.cn/RwGwY8t ,密码1gw2;2、钱的力量: http://t.cn/Rw4RqKx ,密码ptm5;3、军事: http://t.cn/Rw5ehz2 ,密码ch5d;4、大陆的力量: http://t.cn/RwGwY8f ,密码rgeh5、软实力:h

关于央视《人物》栏目播出的纪录片《路遥》严正申明 路遥纪录片

致所有关心纪录片《路遥》的观众朋友们:你们好!我是八集大型人物纪录片《路遥》的导演田波,今天我满怀悲愤对近日央视播出的《路遥》纪录片,上、中、下三集发出严正声明:对央视《人物》栏目的低水平狂妄肆虐的肢解我的作品表示震愤!我的

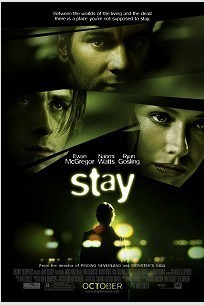

《生死停留》简介 生死停留

《生死停留》【片名】:生死停留 【导演】: Marc Forster【编剧】: David Benioff【主演】: Ewan McGregor / Naomi Watts / Ryan Gosling / Bob Hoskins / Kate Burton【制片国家/地区】: 美国【上映日期】: 2005-10-21 >更多【语言

爱华网

爱华网