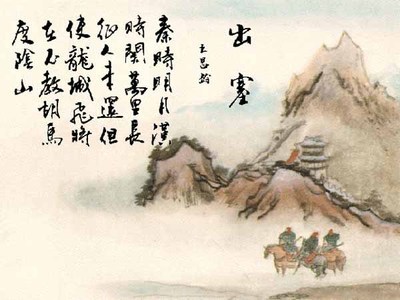

王之涣《登鹳雀楼》赏析

原诗

白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

赏析

王之涣是盛唐时代杰出诗人,其诗造境极为深远,虽说作品仅存绝句六首,但影响极大。鹳雀楼,又名鹳鹊楼,旧址在山西永济县,传说常有鹳雀在此栖息,故名。其楼体壮观,气势雄伟。楼共有三层,结构奇特,前瞻中条山,下临黄河水。加之区位优越,风景秀丽,历代文人雅士常到此登高赋诗,并留下许多佳作。王之涣这首诗,即为登临时挥笔写下的传诵千古的艺术珍品。诗中展现了诗人登高望远时不凡的胸襟抱负,反映了盛唐时代人们积极向上的进取精神。短短二十字,囊括天地,浓缩古今,摘日揽山,挽河控海,情景并用,虚实相生,既描绘了雄浑壮阔的登楼之景,又抒发了登高才能望远的哲理。拈于口头诵之,则音韵流走,快人耳目;含于心扉品之,则余味不尽,如蜜灌心。

在中国,提起此诗,可谓家喻户晓,妇孺皆知。2011年,中华书局依据历代选本入选唐诗、历代评点唐诗、20世纪研究唐诗的论文和文学史著作选介唐诗四个方面的数据,在唐诗排行榜上将此诗列为第四。清代朱子荆更在《增订唐诗摘钞》中称此诗:“两对工整,却又流动,五言绝,允推此为第一首。”可见其知名度之高和影响力之大。清代施补华在《岘佣说诗》中说:“五绝只二十字,最为难工。”这首诗干净利落,将写景、抒情、说理巧妙融为一体,使之浑化无迹。山岳为天下之至秀,河海为天下之至通。前两句写登楼时所见,属实写,为后两句说理作形象上的铺垫。继而由实向虚,后两句写登楼时所想,是在前两句基础上的延伸,是在写景后的艺术升华,属虚写。清代唐彪在《读书作文谱》中说:“文章非实不足以阐发义理,非虚不足以摇曳神情,故虚实常宜相济也。”第一句写太阳,写的是仰望,写的是远景上景、由东向西飞动之景,是眼前景。诗人的目光像一架望远镜随着太阳的运行自东向西徐徐移动,最后聚焦在西方的天空,又缓缓移向远山。第二句写黄河,观察角度又发生变化,目光由远方移向脚下,再移向天边,写的是近景下景、由西向东奔流之景,是意中景。诗人的目光像打开一张巨网随着黄河的奔流自西向东匆匆搜索,继而代之以思绪。第一句以山衬日,第二句以海托河。这两句诗合起来,把远近、上下、东西的景物,一并揽入诗笔,使画面显得无比壮阔。诗人登楼所见,眼前是一幅无限壮丽的画面。这画面充满动态之美与永恒之美。就第二句而言,诗人身置鹳雀楼上,黄河入海之壮观,根本无法望见,但诗人之眼非凡人之眼,诗人之胆非庸人之胆。诗人之眼借助想象之力,就可成为千里之眼、万里之眼;诗人之胆借助想象之力,就可翻江倒海、缩地回天。不能直见眼前景,只好虚写意中景。诗人登上鹳雀楼,畅想昆仑之山,为黄河之源,浑浑万里,东入于海,中有伟大民族,代产英杰,以雄其邦国。“黄河入海流”一句,诗人将眼前景和意中景合而为一,将落天而来的万里黄河由眼前直送入茫茫大海。

诗至此,似乎已写尽望中景象,但诗人毕竟是盛唐之诗人,眼力着实不凡,赋诗必有盛唐气象。诗人随之将笔锋一转,由景生意,更以“欲穷千里目,更上一层楼”一联醒世之语,将诗推向更高境界,向人们展示出更宽阔的视野。明代王世贞说:“绝句固自难,五言尤甚。”清代王楷苏说:“绝句止有四句,为地无多,须句句字字俱有意味,着不得一毫浮烟浪墨。”明代胡应麟也说:“作诗不过情景二端。”诗人的本领在于能从非常简单的生活常识中发掘出其中所蕴含的深邃的人生哲理。前两句所描绘的,还只是低层所见。诗人心潮中所澎湃激荡着的是俯视宇宙的气概,因此感到立足点还不够高,还要登上最高楼。后两句,从表面看只是平铺直叙的登楼过程,但其中包含着深远的含意,耐人寻味。清代李渔说:“欲望句之惊人,先求理之服众。”这一联,既出人意表,又与前一联承接得贴切自然。若以议论言之,必为第一等议论;若以诗言之,必为第一等妙诗。

宋代郭知达在《九家集注杜诗》引赵彦材话说:“一篇之妙在乎落句。”宋代姜夔《白石道人诗说》也说:“一篇全在尾句。”这首诗后两句写登楼之感,抒登楼之情,明登楼之理,言诗人还想再上一层楼以便进一步穷目力之所及看得更高更远。“欲穷”、“更上”二词,为想象添翼,替哲理搭桥,任逸兴遄飞。“千里”、“一层”,一横一纵,并非实指,而是诗人凭想象的翅膀向纵横两方面拓展的空间。收尾处以“楼”字点题,境界全出。

判断一首诗的好坏,标准之一,是看它的篇终是否接近哲学境界,即有韵外之致,象外之象,景外之景。有一位作家说过:“诗的最高境界是哲学,哲学的极玄之域是诗”,“哲学的蒸发,必定是诗;诗的凝固,必定是哲学”。

诗之言理,别于论文。论文说理,直截了当,其贵在直。诗之明理,必寓以形象,其贵在曲,其理在于点到为止,在于短而精辟。它将理与景、事融为一体,使人并不觉得是在说理,而理自在其中。绝句篇短句少,必须言简意深、富有意境和意蕴,方能以小见大,以少胜多。明代周履靖在《骚坛秘语》说:“作绝句如窗中览景,立处虽窄,眼界自宽。题广者取远景,寸山尺水,愈觉其遥;取近景,一草一禽,皆有生意。”所谓“窗中览景”,就是人们平常所说的写文章开口要小挖掘要深。此诗由小见大,以少胜多,言短意长,是依照诗之特点、运用形象思维以显示生活哲理的典范之作。一首诗要在有限的篇幅内达到情、意、景三者的完美融合方为好诗。诗所描绘的形象都是具体的、个别的、有限的,若仅止于此,就不能引领读者由个别的有限进入到一般的无限,从具体的语言形象领会到无穷的言外之意。诗不但写景,而且要有意蕴。所谓意蕴,就是蕴含在个别形象中的颇有哲理性的一种人生感、历史感及宇宙感。当读者由形象而进入意蕴,就会从有限之中解脱出来,进入无限,获得一种审美的自由感。《登鹳雀楼》前两句写景,后两句表面看来只是写登上顶楼的过程,但其中包含有深远的意味。这里有人生应向上进取的精神,有高瞻远瞩的追求,有站得高方能看得远的哲理。白日落山,次日又升;黄河入海,大气蒸腾,化为云雨,自天而落,涌入黄河,又回归大海,完成一个自然循环。然而这些都不是诗人直接说出来的,而是读者从诗句有限的形象描绘之中体味出来的。

王之涣的《登鹳雀楼》之所以成为千古名篇,之所以流传如此广泛,除了将简单的哲理锤炼得更加凝炼之外,另一个突出的特点则在于其艺术成就。此诗在立意方面并非十分深刻新奇,此类主题前人著作中已有表现。

站得高,看得远,这是人人都明白的最简单的道理。先哲荀子在《劝学篇》中早就说过:“吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远。”大道至简。愈是宝贵的思想,愈要用精美的形式来贮藏。这就像用材质价格昂贵、雕刻异常精细的盒子盛珠宝,用废旧的编织袋装红薯萝卜一样。散文是纸钞,诗是金币,谁不想将自己的财富兑换成金币珍藏起来呢?世间好语诗说尽。同样的话,用散文写出,可能会旋踵即忘,一经诗词道出,或许能流传千古。君若不信,可将李白传布人口的金币《静夜思》兑换成纸钞试试,看看历经千年之后还有几人能够记起?

古人论诗有“精语必得美字以达之”、“每句必须练字”以及“以一字论工拙”之说。此诗在炼字方面则极其讲究。其中的依、尽、入、流、欲、穷、更等字,都是诗人经百炼历万选而后见的几乎是无可替代的精金美玉。比如“更上一层楼”的“更”字,是不是已炼到了炉火纯青了呢?清代张谦宜说:“练字之法,莫妙于换了再看。”将“更”字改用“再”字如何?意思相近,写出了重复上楼这一动作,但显然力度相差甚远。再换“又”字如何?这和“再”字效果相当,也只表明了重复上楼的动作,而未能传达出更深意蕴。若换成“需”字,只是表达了一种客观上的需要或要求,却不能传达出抒情主体的主动性和自觉性。改成“要”字也是如此。应该说,在此改用任何一个字都不如“更”字更为妥帖。谁若坚持要换,则可能因一字之差,或害一句,或损全篇,岂可不慎!“更”字妙在何处?这要从它在全诗语言与意义系统中的具体角色来看,可以从它在数量、质量,以及数量与质量的整合三方面表意效果上去作整体理解。这样,“更”字至少可以表达如下三层意义:一是再次登楼,指登楼动作在数量上由一向多重复增加,引申地比喻人生行为的重复出现。二是继续登楼,指登楼动作在质量上由低向高逐层增加,比喻人生境界继续提升。三是永远不断地向上登楼,指登楼动作无论在数量上还是在质量上都连续不断和永不停止,比喻人生境界一直向上提升,始终不渝,至死方休。第一层意义可视为基本而平常的数量意义,用“又”、“再”或“重”字就足够了。如果这样的话,王之涣这首《登鹳雀楼》就无多少意味可言了。第二层意义则进了一步,显示了登楼动作的质量意义,这就在数量意义上有了提升。第三层意义则可以揭示数量意义与质量意义的统一。全诗要表达上述全部三层意义,就必须找到一个不仅能传达上述平常的数量意义,而且又能由此生发或发掘出更深和更高层次的质量意义,以及数量意义与质量意义会通的整体意义来。正是一个“更”字满足了以上全部要求。这三层意义确实也只有“更”字才能完满地承担起来。它聚合了登楼可能体现的所有三层意义,使得这一平常动作竟能同至高的人生境界追求紧紧地联系起来,从而使诗人的登楼体验能越出平常的同类体验而生发、开拓出远为丰富而深远的意义空间。此诗假使无有这一“更”字,其深层意蕴就不可能极准确地传达出来。依字、尽字、入字、流字、欲字、穷字同样不能更换,若要更换,此诗必定会黯然失色。从某种意义上说,炼字也是为了炼意,能将字炼到无可更换之时,意自然也就炼到家了。

这首《登鹳雀楼》,首句脱胎于六朝齐代张融的《别诗》:“白日山上尽,清风松下歇。欲识离人愁,孤台见明月。”但王诗又在张诗的基础上向上提升了一大步。就其语境来讲,张诗的“白日山上尽”,在诗中着重是写时间,而王诗的“白日依山尽”除了写时间之外,其重点是写景象。第二句相差就更大了。在平仄对仗方面,张融所处的时代诗律尚未成型,而王之涣所处的时代诗律已风行天下,因此王诗首句完全符合诗律要求,读起来更美。

《登鹳雀楼》在表现技巧方面,多有可取之处。首联运用“点线经营法”。“白日”是一个点,“黄河”是一条线,二者都按固定的路线一上一下、一东一西作相反的点线运动。明代陆时雍说:“诗不患无景,而患景之烦。”大千世界,不能全写。依据诗旨,取舍在我。天下之水,富有四海,我只取一瓢饮。王之涣毕竟是诗坛高手,对于意象的描绘,既善于取,更敢于舍。面对茫茫宇宙,万千气象,如何剪裁,最见诗人功力。天上之景,实景则有日月星辰、云霞虹霓;虚景则有灵霄殿、广寒宫,更有群仙联袂,游戏天庭。而面对天上之景,我只取白日一轮;地上之景,实景则有山川草树、楼阁亭台;虚景则有河神水怪、海市蜃楼。而面对地上之景,我只取黄河一线。而又以山、海作衬托。诗至此,景已写足,若再写,便会造成意象密集,费力不讨好。故只取一点一线,余物一概弃之。末联运用“纵横交织法”,“千里”写横,状其地阔,宜向远处伸展,直到无限;“更上一层”写纵,状其楼高,宜向上提升,直到无穷。

此诗在表现方法上的另一个鲜明特点是通篇用对仗。沈德潜在《唐诗别裁》中选录这首诗时曾评论道:“四语皆对,读来不嫌其排,骨高故也。”前两句“白日依山尽,黄河入海流”为工对;后两句“欲穷千里目,更上一层楼”属流水对。同为对仗,而又变化,避免了整齐之中的单一。“白”与“黄”两个形容词相对,属于颜色对;“白日”与“黄河”两个偏正词组相对,地理对天文,亦属工对。“依”与“入”属动词相对;“山”与“海”两个名词相对,属地理对;“尽”与“流”属动词对动词。“依山”与“入海”两个动宾词组又分别作了“尽”和“流”的状语。这样,全篇就构成了形式上的完美。

(原载2013年第一期《枫林秋韵》)

zai 爱华网

爱华网