一个好事人,若从一百年前某种较旧一点的地图上去寻找,当可在黔北,川东,湘西,一处极偏僻的角隅上,发现一个名为“镇筸”的小点……这地方又名凤凰厅,到民国后便改成了县治,名凤凰县。 ——沈从文《从文自传·我所生长的地方》 憧憬凤凰古城,皆源于沈从文先生的一系列文字。这地方最早名为“镇筸”,可能因为“筸”字难读难写的原因,大街小巷中的旅店、酒吧、姜糖店、丝巾店……均改为“镇竿”。最初是“一个有三五千人口的无所依附而独立存在的小城镇。”现在恐怕远不止了——即使旅游淡季——每天来这里的游客就有上千人之多。“只由于两百年前满人治理中国土地时,为镇抚与虐杀残余苗族,派遣了一队戍卒屯了驻扎,方有了城堡与居民。”(《我所生长的地方》)它是“用粗糙而坚实巨大石头砌城的圆城为中心,向四方展开,围绕了这边城疆僻地的孤城,约有五百余苗寨,各有千总守备镇守其间。有数十屯仓,每年屯数万石粮食为公家所有。”(《凤凰》)而现在,除约两百米之隔的东城门和北城门遥相呼应、东城门还售门票供游人参观、北城门成为一家酒吧外,其余都随时间化为无有——“时间能证实一切,因为它改变一切。”(《心与物游·时间》)仅仅成为导游描述的一种神迷传说,连接东城门和北城门约半人高的城垛,从油漆鲜艳度估测,概是近两三年修建的。由镇筸镇改为凤凰县,到明年正好有百年历史,“这地方又名凤凰厅,到民国后便改为县治,名凤凰县。”“靠城的东南边有个观景山,”因其形似凤凰,固名之。好像从那儿读到改镇改县是熊希龄做民国总理时的事,概有好事者为了给熊希龄立名,或熊希龄为了给父老乡亲以交代罢了。据说莫言获诺贝尔文学奖后,有人提出把高密县更名为莫言县,把东北乡更名为莫言乡,虽为网传与爆料,但并非空穴来风,大约同为一理。 沈从文先生的故居位于东城门东南方向约两百米的十字街与中营街的交汇处。其南面为一个小广场,广场中央建有一高过丈许的徽派风格特征的石碑,其上有前任国务院总理朱镕基题撰的“凤凰城”三个鎏金大字和朱总理的署名。引起我兴趣的是紧贴石碑下放左右两侧的“户对”,记得前日给学生说及成语“门当户对”,苦于无图片,有曾碰见且留心观察过的同学一提便知,而那些没有看到过的同学,也只能像听谜似的为了自己那点面子和自尊也只能跟着边点头边哦了。学生对“iPhone 4S”、“iPhone 5”的推出时间了如指掌,但对于诸如“户对”、“灶台”、“草垛”、“打谷场”之类词语所指的实物,已无从所知了。伴随城市化进程的加快,保存农村原有生活用具和农具等文化遗留不能不引起我们的关注。否则,不久的将来,则像重修这古城垛一样又该重建几个典型的“原始村貌”了。 初冬早晨六点钟光景,天还有一些晦暗——加之阴云低垂。仅能两三人并行的石板小巷中,除隔五六十米有清洁工在清扫巷道、偶尔有三五只狗时而在一起亲昵时而走散外,无其他人,也无其他物了。此时唯一响亮的是很有节奏的唰,唰,唰的扫帚声,此刻也无白天摩肩接踵、络绎如织的游人。我独自站在沈从文先生故居的大门前,凝神着两侧灯笼照亮的“沈从文故居”五个如手掌般的有点发黑的暗黄行书字,读着立于门左侧一米高的黑色大理石上刻的沈从文先生简介,很平静地用手慢慢抚摸着门框,如榆钱大小的几片似水中浸泡的鸭血色的油漆剥落到了地上,我捡起两片,放在手掌上端详了片刻后,然后轻轻地放置在刻有先生简介的石碑的顶端,也算是对先生的一种告慰吧。 沈从文于1902年12月28日凌晨出生于我现在所处的这座大门内。从他的自传中断断续续地文字里可以窥出,沈家是当地一个颇有名望的门第。其祖父沈洪富在另近代史上轰轰烈烈的太平天国起义爆发后,便和几个同伴相率加入了曾国藩统帅的湘军,转辗各处与直义军作战,为清王朝立下了战功。得到满清提督衔,同治二年又升任为贵州总督,后因打仗留下的重伤而回家,不久便死去了——“这青年军官死去时,所留下的一分光荣与一分产业,使他后嗣在本地方占了一个优越的地位。”这后嗣中自然也包括沈从文了。 据说,沈洪富死时,没有留下子息,沈从文的祖母便为住在乡下的沈洪芳(沈从文的叔祖父)娶了一个年轻的苗族姑娘,生了两个儿子,将老二过继给了已死的沈洪富,这便是沈从文的父亲。由于当时对少数民族的歧视,凡与苗民所生的子女不能参加朝廷的文武科举,那个年轻的苗族妇人——沈从文的嫡亲祖母,便又被远远嫁去,但沈家却在乡下为她建了一座假坟。直到沈从文二十岁离开湘西时,才从他父亲口里知道了这一悲惨故事的始末。然而,当父子俩谈及此事时,却没有出现文学作品中常见的戏剧场面。父亲平静地叙述着,而儿子也平静地仿佛听一个极平凡的故事。沈从文听后不但没有因为世俗观念对此忌讳,反而因自己血管里流着苗族“健康的血液”而自豪。也许,他后来对少数民族人生命运的强烈关注和对少数民族问题提出的只眼独具的意见,应与他的这种苗族血缘有着一定的联系。“湘西人欢喜朋友,知道尊重知识,需要人来开放地面,征服地面,与组织群众,教育群众。凡是到湘西的,只要肯用一点时间先认识湘西,了解湘西,对于湘西的一切,就会作另外看法,不至于先入为主感觉可怕了。一般隔靴搔痒者,惟以湘西为匪区,作匪又认为苗人最多,最残忍,这即或不是一种有意诬蔑,还是一种误解。”(《苗民问题》)正因为对湘人的了解,对苗民的同情而留下了如此的段段文字。这在文革中竟恰恰成为他“有罪”的铁证,各种欺侮凌辱让他时时念着自杀,几乎殆命。每个人于己于人都希望彼此间以真心真情真话待之,但这真话有时会成为自己的罪证,过去有之,现在有之,将来必定有之。于是,历史上就产生了那么一批以套取他人真话而生存的投机者。其在平民面前大夸而特夸平民如何如何的吃苦能干,而在上司面前则一反大骂那些平民又如何如何违上司所付任务使命之不遵,而他自己又是如何废力废神地去完成,其厌恶卑鄙之嘴脸,奸诈佞邪之用心,可谓丑陋之极,险恶之极。 如果说沈从文的祖辈的婚姻是一场悲剧,那么,其父母的婚姻则称得上是“门当户对”了。其外祖父黄河清(当代著名画家黄永玉的曾祖父),是凤凰城中最早的贡生,曾担任过守文庙的书院山长,为当地唯一的书香门第——“在我生长的地方,当兵不中耻辱。多久以来,文人只出了个翰林即熊希龄,两个进士,四个拔贡。至于武人……”(《我上许多课仍然不放下那一本大书》)到沈从文舅父辈,这个旧的诗书之家,受中国近代“欧风美雨”、“西学东渐”的影响,发生了一些根本性的变化——“舅父是个有新头脑的人物,本县第一个照相馆是那舅父办的,第一个邮政局也是舅父办的。”(《从文自传·我的家庭》)因此,沈从文的母亲不仅“极小就认字读书”,还“懂医方,会照相”。沈从文的父亲年轻时便从军入伍。可是,这个封建王朝的将门之子,却成了直接参与推翻清王朝的革命人物。1911年,他参与组织并领导了当地的武装起义,后因谋刺袁世凯,事机泄漏而在“蒙古、东北、西藏,各地混过,民国二十年时还只是一个上校……”正由于父亲常年不在家中,“我的兄弟姊妹的初步教育,便是这个瘦小、机智、富于胆气与常识的母亲担负的。我的教育得于母亲的不少,她告我认字,告我认识药名,告我决断;做男人极不可少的决断。我的气度得于父亲影响的较少,得于妈妈的也较多。”(同上) 沈从文便在这样的环境中度过了他的童年和少年,各种因素无不潜在地影响着他,而这些因素在生命发展中受到某种机遇诱发时,这种潜在影响就可能会变成永远抹不去的明晰而活跃的生命因素,正是这种因素,使沈从文的一生充满了传奇色彩。 12月4日夜记

|

“凤凰”散记二 ——沈从文故居前的遐想 沈从文故居简介

更多阅读

《临死前的严监生》评课 临死前的严监生

《临死前的严监生》,那如同素描一般的细节描写,把严监生的吝啬之极刻画得入木三分,作者刻画人物的成熟笔调,把人物卑微的个性活脱脱地展现出来,这也正是学生习作的一个绝佳蓝本。一个名字,一个场景,一个动作,让我们印象深刻。若说语文教学

残影2——死刑犯行刑前的不眠夜 死刑犯 不眠夜 第三部

残影2——死刑犯行刑前的不眠夜类别:文学·名著 | 关键字:千喜鹤 网友 死刑犯 冷漠 文学 二瘦子张毅虎从第一次见到死刑犯时的惊恐,到送狱友上路时的悲哀,再到最后的麻木不仁,他经历了常人无法体验的蜕

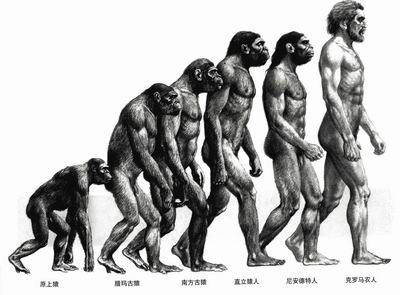

第001卷 世界古代前期政治史——3-氏族制度产生前的原始社会组织 母系氏族

第001卷世界古代前期政治史作者:史仲文,胡晓林二、原始社会氏族制度发展史1.氏族制度产生前的原始社会组织形式

男人二十岁后应该学会的习惯_紫悦__

沈祖尧:二十岁早该知道的二三事《大学一流之道——上海交大“校长论坛”演讲录》(上海交通大学出版社)一书,收录了10所著名大学校长在上海交通大学的演讲,讲述了他们的大学理念及人生经验。现将香港中文大学校长沈祖尧的演讲摘登如下。

老照片:临刑前的黄花岗六烈士

老照片:临刑前的黄花岗六烈士□摄影/施塔福□搜图/白梅月下客(1911年4月,广州,被俘后临刑前的黄花岗六烈士。从照片中每人胸前写有名字的纸条看,左起:陈亚才、宋玉林、韦幺卿、徐满凌、梁伟、徐亚培。而实际上,只有徐满凌一人的名字可

爱华网

爱华网