古籍也有广义和狭义之分,一般认为,狭义的古籍专指1911年以前刻印的书籍;广义的古籍则包括经后人整理或重印的各种本子。如人民出版社出版的《三国演义》《水浒传》等古典小说、中华书局出版的点校本《二十四史》,都是古人所著,也可以称之为古籍。广义的古籍主要是从内容方面来界定的;而狭义的古籍主要是以书本的产生时间为标准的。

古籍就是线装书吗?

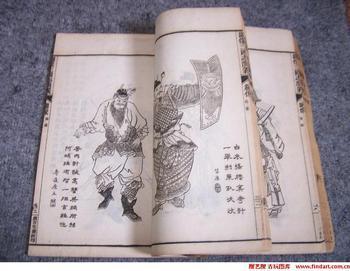

有人认为古籍就是指线装书,这种说法貌似有理,其实并不恰当。因为古籍并非只有线装这一种装帧形式,在古籍整个装帧形式的演变过程中,还有卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装等。线装只是古籍装帧形式的一种,它是从明代中期以后才占据主导地位的。线装是中国古书最具代表性的装帧体式,现在流传下来的古籍绝大多数是线装书,所以人们才会有古籍就是线装书的误解。另外,即使是线装书也不一定就是古籍,如鲁迅的作品、***的著作都有以线装书的形式出版的,当然不能把它们算作古籍。

何为善本和孤本?

所谓善本,简单地说就是好的本子。“善本”最初其最本质的概念是指经过严格校勘,无文字讹脱的书本。对现在而言,善本还包含其他因素在内,就是它的历史文物价值、学术资料价值和艺术代表价值。

历史文物价值,指的就是其产生的历史时代早晚和传世多少、纪念意义强弱。

学术资料价值,指的是书之内容学术价值或资料价值高低。

艺术代表价值,是指书的印刷技术、装帧形制、印造纸张、名人题跋等有特色。

世间仅存一份的古籍称为“孤本”,因其传世稀少,常常也被归入善本中。孤本一般具有很高的学术价值。

我国现存的古籍有多少?

古籍是历史的产物,它是文明的标志,我国现存古籍数量极其浩繁,由于绝大多数古籍还没有整理出来,到底现在传世古籍有多少种,还没有一个准确的数字,有的专家估计有八万种,有的估计有十五万种左右,综合各家说法,大概就是十万种左右的样子。

古籍分为哪几类?

我国的古籍一般根据四部分类法来分门别类,四部即经、史、子、集。四部之称始于西晋荀勖的《中经新簿》,到东晋李充的《晋元帝四部书目》得到完善,《隋书.经籍志》就直标经、史、子、集四部之名了,之后一直沿用。

经部中包含哪些内容?

所谓经是封建时代官方法定的以孔子为代表的儒家经典著作,历朝“经”的数量不一,时有补充,到宋朝把《孟子》列为“经”后就形成了著名的“十三经”。由于经学在我国古代学术思想上的统治地位,为经书所作的注释非常多,一部儒家经典,经过后代学者的不断注释、发挥,就会产生几百部甚至几千部著作,如《论语》一书,为它作注释的著作就达到三千多部。这些注释作品也被归入经部。经部类目细分为易、书、诗、礼、春秋、孝经、四书、乐、小学等。

史部中包含哪些内容?

史部就是指史籍而言,史部中有正史、编年、纪事本末、别史、杂史、诏令奏议、传记、史钞、载记、时令、地理、职官、政书、目录、史评十五种。

子部中有哪些内容?

子部中的“子”最初是指思想家的著作和记录思想家的著作而言,先秦的著作,大都以“子”标名,如《墨子》《庄子》等。秦代以前,一般说,思想家并不亲自写书,大都是他们的门人后学,子孙或宾客把他的言行记下来,汇集编排起来的,为了尊重某思想家,就常用“某子”做书名。“子”主要是春秋战国时期的产物。子部书大致相当于今天学科中的哲学和科技两个门类。在四部中,子部书最为庞杂,涉及到现代科学的哲学、军事、医、农、工、商等内容。子部中有儒家、兵家、法家、农家、医家、天文算法、术数、艺术、谱录、杂家、类书、小说、释家、道家等。

这里需要搞清儒家和经部各类的区别,“经”专指那些官方规定的儒家著作,而以儒家观点讲学论事以及阐明孔孟学说的书则入子部儒家,如《孔子家语》《二程遗书》。

集部中有哪些内容?

集部书大都带有汇集、综合性质。个人作品综合集称为别集;诸家作品综合集称为总集。集部分为楚辞、别集、总集、诗文评、词曲等五类。

什么是地方志?

在史部地理类中有一种非常重要的文献资料,就是地方志,地方志又称方志。地方志中保存了大量反映地方自然、社会、人文、历史等方面情况的珍贵资料,而其中相当一部分资料在其他文献中难以见到,具有很高的文献价值。是我国特有的一种具有较高史料价值的地方文献,具有“地方百科全书”之称。

地方志通常分为两种:一是综合全国情况的志书,称为总志(即一统志),如:《元一统志》《明一统志》《清一统志》;二是地区性的方志,有省志(即通志)、府志、州志、县志、镇志等,如《山西通志》《平阳府志》《临汾县志》等。此外还有一种专门记载山水、禅林、寺庙、书院、名胜、古迹方面的志书,称为专志,如《西湖志》《白鹿洞书院志》等。

地方志的特点:1)综合性——内容十分广泛。每部方志包括地理类、政治类、经济类、社会类、文献类等。

2)地域性——反映地区特点。 除总志外所有省、府、州、县、镇各种方志,都以反映该地区特点为编写目的。

3)时代性——资料先后连续。这是因为历朝都规定每隔数十年续修一次,这种前后相续的阶段性,也就是它的时代性。借助方志时代性,可连续考察一个地区的历史和现状,总结经验,以利各方面事业的发展。

什么是丛书?

作为补充,后人在四部分类之外,单列丛书一部。

丛书是指汇集有多种书而冠以总书名的一套书。丛书所汇集的多是重要或难得一见的著作,最便于学者阅读和流传。我国最早的丛书是俞鼎孙、俞经的《儒学警语》,成书于南宋宁宗嘉泰二年(1202),但流传很少。所以后人考证丛书的源流常以宋朝左圭辑《百川学海》,元朝陶宗仪辑《说郛》为祖。丛书在清朝得到极大发展,各科学术的重要著作,几乎全被收入;因而从事学术研究的人,都要从丛书里采取所需用的资料,它的用途就越来越广泛。例如著名的《四库全书》便是清代官方组织编辑的一套大型丛书。它收录了先秦至清初经、史、子、集四部类的重要文献典籍多达3503种。丛书的重要性在于它收录了很多并没有单本行世的书籍,客观上对图书的保存也起一定的积极作用。我馆藏有《四库全书》《四库全书存目丛书》《四库全书存目丛书补编》《续修四库全书》几种重要的四库系列丛书,共收书13000多种,基本上可以满足读者的需求。

有哪些版本?

中国古籍的版本与版本称谓是极其复杂的。从不同的角度划分,版本的具体名称也不相同。从大的类型上分,可分为印本与写本。

(1) 印本中还要区分为刻印本、排印本、套印本;

刻印本就是雕版印刷的本子;

排印本即活字印本,也就是用活字排版印刷的书本,最初用的是泥活字,后来有了木活字、铜活字、锡活字、铅活字等。在大家的印象中,总觉得活字印刷术非常重要,讲“四大发明”总要提到毕昇的活字印刷术,其实在我国古代的印刷中,活字印刷并不很多,占统治地位的仍是雕版印刷。套印本是用两种以上颜色套版印刷的书本。

(2)写本中也还可以区为稿本、写本和抄本。

稿本是指著者亲笔写的或亲笔修改的作品原件;写本主要是指宋以前各代或元以后内府组织专人或著名学者亲笔抄写的本子,如著名的《永乐大典》《四库全书》当时就是以写本面世的。唐朝以前,书籍生产都靠手写传抄,无所谓刻本印本,统称为写本,印刷术盛行以后,写本渐少;除了写本、稿本之外,凡依据某种底本而再行传写的,都可以称之为抄本。在这里顺便说一下写本与抄本的区别:写本是组织专人抄写的,而抄本则是自发的个体行为。

(3)把印本和写本这两种类型合起来,又可细分为很多小类。如:

1)按时代区分,

可分为唐本、五代本、宋本、辽本、金本、西夏本、元本、明本、清本,而各个时代中还可以依年号细分,如清朝的书籍可分为康熙本、雍正本、乾隆本、道光本、光绪本等。

2)按地区分,可分为浙本、蜀本、闽本、山西本等,而各省之下还可以细分,如山西本下又有解州本、平水本等。中国历史上在全国各地有很多地方都曾刻印过书籍,尤其是在一些文化事业比较发达和盛产木料、纸张、刻工聚集的地区,更逐渐形成了刻印、出版书籍的中心,象浙江、福建、四川等地区所刻的书,不仅品种丰富,数量众多,而且各有特点,所以有“浙本”“闽本”“蜀本”之称。浙江、福建、四川只是宋元时期刻书繁盛的三个主要地区,实际中国历史上各时期、各地区刻书很多并且也很著名的地方远不只是这三处。到了金代平水(今山西临汾)的刻书也非常著名,是全国的刻书中心,所刻的图书人称“平水本”;元代所刻杂剧多题“大都新刊”的;明清两代刻书几遍全国,有很多著名的刻书中心。

3)按出资情况分,可区分为官刻本、私人刻本、坊刻本。

a.官刻本是指历史上各朝代中央和地方的机关衙署以及其所附属的机构所刻印的书本,凡由中央各部、地方各级行政、文化机构、各省官书局等单位出资或主持刻印的书,都可称为官刻本。历代官刻本由于经费宽裕,一般开本较大、行格疏朗、版式整肃、纸张考究。但官刻书,常常校勘不精,甚至脱文短卷,给阅读造成很大不便。不过象书院等文化教育机构刻的书,师生品位较高,刻书多加选择,校勘又十分精细,颇有好的版本。

b.私人刻本也称“家刻本”,包括个人、家族和家塾刻本等。在雕版印刷书籍盛行之后,尤其是南宋,不仅私人藏书家渐多,而且个人、家塾刻印书籍的也逐渐增多,到了明清两代,更有了以收藏、校订、刻印书籍著称的个人和家庭,如著名的毛氏汲古阁。私宅家塾刻书的性质,与坊肆刻书不尽相同。坊肆刻书专迎时尚,易于发行,旨在营利。而私宅家塾刻书多出于对圣贤、先辈、师友的崇尚,要推广某种思想学说,不以营利为主。正因为如此,私家刻本校勘精细、刻印精良、书品考究,颇受藏书家青睐。

c.坊刻本是指以刻印书籍为营业的书坊所刻印的书本。书坊刻书在唐代已经出现,至两宋而极盛,在很多大城市都已经有了相当数量专营书籍的书坊,如北宋的开封、南宋的临安,在金代山西平水(即临汾)最著名的书坊集中地,明清时书坊已遍布全国各地了。书坊刻书目的在于行销,从中牟利,所以一方面常是花样翻新,不断更新面目,吸引读者,以求速售;另一方面也千方百计节省版面,降低成本。因而表现在校勘精粗、版式风格、书品价位上,显得不高。所以“坊刻本”之称,多少有点贬意。

4)按书品分,

可分为袖珍本、巾箱本、大字本、小字本、朱印本、蓝印本、插图本、祖本、百衲本、初印本、邋遢本、丛书本等。

袖珍本:指开本较小,便于随身携带的书本。因为其开本极小,可藏在怀袖中携带,所以叫袖珍本。清代内府刻书,集中在武英殿进行,历年雕印经、史所用版片极多,其中有不少裁截下来的小块木料或版片,“高宗以校镌经、史卷帙浩繁,梨枣解材,不令遗弃,仿古人巾箱之式,刻袖珍版书”。后世将当时遵高宗旨意,于乾隆三十年用零材短板刻成的小版框小开本的《古香斋十种》,就称为袖珍本。直到今天,对小开本书仍常以袖珍名之。

巾箱本:指古时开本极小可以装在巾箱里的书本。巾箱,是古人装头巾用的小箧。无论是手写的书还是刻印的书,只要是开本较小,于随身携带的巾箱小箧中能够装下,就都可以称为巾箱本。在实践上,与袖珍本极难区分。

初印本:专指雕版后第一次印刷的书。

祖本:指一种书有多种不同版本的最初刻本,最早出现的版本就称为其他版本的祖本。

朱、蓝印本:古时书版雕完,在正式印刷之前常要试印,以检查是否有错字和着墨是否均匀,以便进行修整。这时使用的颜色常是红色或蓝色,旨在醒目,便于发现版面上的问题。这种印本因为是新版初试,字画清晰,刀法剔透,初印精美。加上印数少,传世罕,向为版本家和藏书家所见重。我馆藏有清宣统年朱印初刻样本《中庸通义》。

百衲本:用同一种书的不同版片拼印或用同一种书的不同版本拼配起来的书本。这是个借喻性的版本称谓。衲,原义补缀。百衲,指用零星材料集成的一个完整的东西,具有杂拼之义。如商务印书馆曾汇集不同版本的史书,拼配了一部《二十四史》,称为百衲本《二十四史》。

邋遢本:俗称大花脸本。因版片时代久远,模糊不清,印出来的书叶,墨色深浅不一,笔道时断时续,栏线粗细不均,断裂不整,看上去极不整洁,邋遢模糊,就象唱戏时打的大花脸,所以称为邋遢本,也叫大花脸。

写本——早期的图书,都依赖于抄写流传,雕版印刷术普及之后,仍有不少读书人以抄写古籍为课业,所以传世古籍中有相当数量是抄写本。宋代以前,写本与抄本、稿本无较大的区别,但宋元以后,写本特指抄写工整的图书,例如一些内府图书,并无刻本,只以写本形式传世,像明代《永乐大典》、清代《四库全书》以及历朝实录。

影写本——明清时期,藏书家为保存稀见宋元版书原稿,雇请抄手,用优良纸墨,照原样影摹下来,版式、字体往往与原本相差无几,这样的写本被称作影写本,又叫影抄本。其中以汲古阁毛氏影宋写本最为著名。

抄本——精抄本

由于工抄写的图书,非抄写者亲撰。其中抄写精美,字体工整的称为精抄本。

稿本——已经写定尚未刊印的书稿,称为稿本。其中,由作者亲笔书写的为手稿本,由书手抄写又经著者修改校定的为清稿本。稿本因其多未付梓,故受人重视,尤其是名家手稿及史料价值较高的稿本,一向为藏书家珍爱。

彩绘本——以两种或两种以上颜色绘写的图书。多用于插图或地图较多的图书,如民间流传的《推背图》等。

原刻本——据原刻本重印的图书。其中凡版式、行款、字体依照原刻本摹刻的,称为仿刻本、翻刻本、覆刻本、影刻本;对原刻本内容进行增删校订或添加评注的,则称为增刻本、删刻本、评注本。

精刻本——指校勘严审、字体工整、纸墨优良的刻本。其中请名人书写上版的刻本(多在书版上留有姓名)称为写刻本。

修补本、递修本——将旧存书版重新修整、补配之后印出的图书称为修补本或重修本。有的书版保存时间较长,历经多次修补,则称递修本。如果宋朝书版经过宋、元、明三朝修补的,则称为三朝递修本或三朝本。

配本——将不同地区的书版,配合起来印成一种完整的书,称为配本。如清代金凌、淮南、江苏、浙江、湖北五省官书局出二十四史,版式不同,却同为一部书。

百纳本——百纳即补缀很多的衣服,利用零散不全的版本全成一部完整的书,称为百纳本。清初人宋荦汇集宋元三种版本印成百衲本《史记》,近代又有百衲本《资治通鉴》和《二十四史》。其中,商务印书馆于1930-1937年影印的百衲本《二十四史》最为著名。该本选用当时最古的善本影印。如《史记》用宋庆元黄善夫家塾本,《汉书》用宋景佑刻本,《晋书》以几种宋刻本配齐,南北朝七史均用宋眉山七史本,《隋书》和《南史》《北史》用元大德刻本,《旧唐书》用宋绍兴刻本,《新唐书》用宋嘉佑刻本,《旧五代史》世无传本,用清人自《永乐大典》中辑出的本子,《新五代史》用宋庆元刻本,宋、辽、金三史均用元至正刻本,系初刻本,《元史》用明洪武刻本,《明史》用清乾隆武英殿原刻本。

邋遢本——古代书版因刷印多次,已经模糊不清,印出的书被称为邋遢本,如著名的宋眉山七史到明代还在使用,印出的书字迹迷漫,被称为“九行邋遢本”(因眉山七史9行18字)。

活字本——用胶泥、木、铜、铁、铅、锡、磁、瓢制成方块单字,然后排版印刷的图书,称为活字本。据沈括《梦溪笔谈》记载,北宋中期,毕升首先发明了泥活字,元代王祯又用木活字排印了《农书》,但均未见存本。现存最早的活字本是1972年发现的西夏文木活字排印本《大方广佛华严经》。明清时期活字本较多,明弘治五年(公元1492年)华燧以铜活字排印了《锦绣万花谷》,弘治八年(公元1495年)又排印了《容斋随笔》和《古今合璧事类备要》等书。清雍正年间,内府以铜活字排印了一万卷《古今图书集成》,乾隆间又以枣木活字排印了《武英殿聚珍版丛书》。此外,流传到我国的还有朝鲜活字本。

套印本——用两种或两种以上颜色分版印刷的图书。常见的有朱墨二色套印本,被称为朱墨本。此外,还有三色、四色、五色、六色套印本。明代发明分版分色套印和凹凸版印技术,称为饾版和拱花,这种印刷方法,常用于版画。

巾箱本、袖珍本——巾箱即古人放置头巾的小箱子,巾箱本指开本很小的图书,意谓可置于巾箱之中。宋戴埴《鼠璞》载:“今之刊印小册,谓巾箱本,起于南齐衡阳王手写《五经》置巾箱中。”由于这种图书体积小,携带方便,可放在衣袖之中,所以又称为袖珍本。古代书商还刻印有一种儒经解题之类小册了,专供科举考生挟带作弊之用,这种袖珍本则称为挟带本。

两截本——有的书在版面中增加一条横线,使之分为上下两块,称为两截本或两节本。常见于图文并茂的小说戏曲,便览大全之类图书。

铅印本——采用现代铅印技术排印的古籍。清道光二十三年(公元1843年),上海成立了我国最早的铅印出版机构----墨海书馆,咸丰七年(公元1857年)出版了最早的汉文铅印本《六合丛谈》。此后,不少古籍也采用铅印法。晚清及**铅印古籍多用线装,与刻本外观形式相似,要注意鉴别。

石印本——用石印印刷的图书。这也是晚清时传入我国的一种现代印刷方法。采用药墨写原稿于特制纸上,覆于石面,揭去药纸,涂上油墨,然后用沾有油墨的石版印书。石印与铅印本均是油墨印刷,与水墨印书的刻本古籍有区别,而且石印本多为手写软件字,易于辨认。

唐刻本——唐代中晚期雕版印刷刚刚出现,抄写本仍是图书的主要形式,流传下来的印刷品多为佛经和历书。

五代刻本——五代十国时期(公元907—959年)刻印的图书。包括后唐、后晋、后周刻印的蓝本九经及后蜀、吴越、南唐刻印的类书、别集、佛经。五代刻本大都亡佚,现能见到的多是刻经,有敦煌发现的后晋天福八年(公元934年)所刻《金刚经》,吴越所刻《宝箧印经》等。

宋刻本——两宋时期(公元960—1279年)在宋王朝统治区域内刻印的图书。由于雕版印刷术的普及,官私刻书业极为繁盛,刻书范围已包括经、史、子、集各类图书,刻印质量上乘,被历代藏书家视为珍本。

辽刻本——与北宋同时代,在契丹统治区域内刻印的图书。契丹书禁甚严,辽刻本极少流传。1974年,在山西应县佛宫寺木塔中发现了60余件印刷品,多为辽代刻经,还有最早的刻本《蒙求》。

西夏刻本——西夏建国于1032年,1227年为蒙古所灭。西夏自创文字,并以西夏文刻印了《大藏经》等书,但传世很少。近年考古工作者在宁夏贺兰山中发现了8册蝴蝶装西夏文刻经。

金刻本——大致与南宋同时,在金代统治的中国北方地区刻印的图书。其中以平阳府(今山西临汾)刻书最为发达,官方设有经籍所,主持刻书。金刻本流传下来的不多,较著名的有《刘知远诸宫调》和《赵城金藏》。

蒙古刻本——元朝立国之前在平阳刻印的图书。基本沿袭金代平阳经籍所旧规。传世品有1247年刻《析城郑氏家塾重校三礼图注》,1249年平阳府张存惠晦明轩刻《重修政和经史证类本草》,1244年刻《玄都宝藏》残卷等。

元刻本——元代(公元1279—1368年)刻印的图书。北方以大都(北京)、平阳为中心,南方以江浙、福建为书坊集中心。元代刻本流传较多,且有独特风格。

明刻本——明代(公元1368—1644年)刻印的图书。这一时期,无论在刻书地区、刻书形式、刻书范围等方面都远胜前代。流传下来的明刻本以中后期作品较多,正统以前较少。明中期以后刻本有两个显著变化,一是出现了适应于印书的仿宋字,二是线装取代了包背装。

清刻本——清代(公元1645—1911年)刻印的图书。这一时期,官私刻书业均达到鼎盛。尤其是乾嘉时期,考据学兴起,学者热衷于版本校勘,出现了大批校核精审,刻印典雅的图书。现今流传的古籍大部分是清刻本。其中,乾隆前后所刻精刻本受到学者重视,有不少被列为善本。

**刻本——中华**时期(公元1912—1949年)刻印的图书,以汇刻、翻刻历代珍本、善本居多。这一时期,影印、铅印技术已大量采用,传统的雕版印刷势渐衰微。

建本——又称闽本,为宋元明福建地区刻印的图书。宋代福建刻书集书于建宁、建阳两地,建阳麻沙镇盛产榕木竹纸,易于雕印图书,因而书坊林立,一些著名书坊历宋元明三代未衰,所印图书又称为麻沙本。

蜀本——五代及两宋时期四川地区刻印的图书。以成都、眉山较发达,成都在北宋初刻印了著名的《开宝藏》,眉山则刻有《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》《魏书》《北齐书》《周书》七史及《资治通鉴》等书。蜀本又分大字、小字两种。

[B]平阳本[/B]——又称平水本,金元时期山西平阳(又叫平水,今山西临汾)地区刻印的图书。金灭北宋以后,将北宋开封的刻工掠至这里,又设立刻书机构,从此平阳成为北方刻书中心。

[B]日本本[/B]——又称东洋本,古代日本刻印的古籍。多用日本皮纸,与高丽本相似,惟质量不及高丽本。日本本常间用平假名和片假名,较易识别。

[B]朝鲜本[/B]——又称高丽本,古代朝鲜刻印的汉文古籍。我国印刷术最早传入朝鲜,朝鲜刻本继而传入我国。朝鲜本刻印比较精美,书品宽大,写刻清晰,多采用洁白的皮纸。

[B]官刻本[/B]——由官府刻印的图书。五代以来,历朝中央和地方官府均有刻书之举,但所设机构不同,所以官刻本又有各种不同名称。主要有:

[B]监本[/B]——历朝国子监刻印的图书。主要是各种儒家经典、文史名著。据文献记载,从五**始,国子监刻印有九经,北宋承其遗制,继续刻印经史,南宋时,旧版不存,遂征调地方版片至京师国子监印书,称旧版为“旧监本”,新版为“亲监本”。明朝在南京和北京均设国子监,都刻印了二十一史,因而又有“南监本”和“北监本”的区别。

[B]公使库本[/B]——两宋地方官府动用公使库钱刻印的图书。

[B]经厂本[/B]——明代司礼监所辖经厂刻印的图书。多《五经》《四书》《性理大全》等常见古籍。特点是书品宽大,字大如钱,但由于主持其事的是宦官,因而校勘不精,错讹较多。

[B]内府本[/B]——明清两朝宫殿刻印的图书。明内府刻书主要是经厂本,清内府刻书多殿本。内府刻书往往不惜工本,讲究形式,但清内府本校勘亦精。昭连《啸亭杂录》续录有内府刻书目录。

[B]殿本[/B]——清康熙间,于武英殿设修书处,乾隆四年(公元1739年)又设刻书处,派亲王、大臣主持校刻图书,所刻之书称为殿本。殿本校刻精致,纸墨上佳,堪与宋刻本相媲美。所刻《明史》《通典》《通志》《文献通考》等书,一向被列为清刻善本。

[B]

聚珍本[/B]——清乾隆年间选刻《四库全书》珍本,武英殿采用活字印刷,共刻木活字25万余个,乾隆定名为“聚珍版”,所印图书遂称武英殿聚珍本。后来各地官书局也仿聚珍版印书,被称为“外聚珍”,而武英殿活字本被称为“内聚珍”。

[B]书局本[/B]——清同治间,由曾国藩提倡,江西、江苏、浙江、福建、四川、安徽、两广、两湖、山东、山西、直隶先后创立官书局,所刻图书称为“书局本”或“局本”。

[B]私刻本[/B]——即私人出资刻印的图书,其中不以营利为目的的私家刻书称为家塾本或家刻本。自宋代以来,私家刻书持续不衰,有的以室名相称,如宋廖莹中“世彩堂本”,余仁仲“万卷堂本”,明范钦“天一阁本”,毛晋“汲古阁本”,清纳兰性德“通志堂本”,鲍廷博“知不足斋本”,黄丕烈“士礼居本”;也有以人名相称,如宋“黄善夫本”,明“吴勉学本”。

[B]坊刻本[/B]——历代书坊、书肆、书铺、书棚刻印的图书。坊刻本以营利为目的,刻印较差,往往校勘不精,惟宋代坊肆刻书,如临安陈氏、尹氏书籍铺等,所刻图书与官刻本、家塾本不相上下。

[B]足本、节本、残本、通行本、稀见本、孤本、珍本、善本的定义。[/B]

[B]足本[/B]——内容完整无缺的图书。

[B]节本[/B]——因原书篇幅过巨,刻印时只节取其中一部分,或是因为其他原因予以删节,称为节本或删节本。

[B]残本[/B]——指内容残缺的图书。古籍在流传过程中,由于各种原因造成残缺,有的仅是缺卷、缺册,经过抄配,仍能补全;有的残缺过甚,只能作为他书的配本。一般说来,残本较足本的价值要降低很多。

[B]通行本[/B]——指刻印较多、流传较广、年代较晚的古籍版本。

[B]稀见本[/B]——刻印较少,流传不多的古籍。如明刻方志,历代族谱、家谱,均不多见。

[B]孤本[/B]——世所仅见的古代图书,往往不见于诸家著录,如明《永乐大典》。国内仅存一部的书则可称为“海内孤本”,如宋刻30卷本《五臣注文选》。

[B]珍本[/B]——写刻年代较早,流传很少,研究价值较高的古籍,通常指宋元刻本,内府写本,有史料价值的稿本及名人批校本。

[B]善本[/B]——最早是指校勘严密,刻印精美的古籍,后含义渐广,包括刻印较早、流传较少的各类古籍。由于历代藏书家中,善本肯定是旧本,那些抄写、刻印年代较近的只能是普通本,如晚清藏书家[B]丁丙[/B]在其[B]《善本书室藏书志》[/B]的编例中,规定收书范围是:1、[B]旧刻[/B];2、[B]精本[/B];3、[B]旧抄[/B]4、[B]旧校[/B]。他按照那个时代的标准,将旧刻规定为宋元版书,精本为明代精刻。依据这一划分,随着时间的推移,收藏家心目中的善本年代界限也日益后移。**时期,明刻本渐渐进入旧刻行列,本世纪中期以后,乾隆以前刻本全都变成了善本,甚至无论残缺多少,有无错讹,均以年代划界。实际上,真正的善本仍应主要着眼于书的内容,着眼于古籍的科学研究价值和历史文物价值。70年代末,《中国善本书总目》开始编篡,在确定收录标准和范围时,规定了“[B]三性[/B]”、“[B]九条[/B]”,这应该是对善本概念的一个完整周详的表述:

(1)元代及元代以前刻印或抄写的图书。

(2)明代刻印、抄写的图书(版本模糊,流传较多者不在内)。

(3)清代乾隆及乾隆年以前流传较少的印本、抄本。

(4)太平天国及历代农民革命政权所印行的图书。

(5)辛亥革命前在学术研究上有独到见解或有学派特点,或集众说较有系统的稿本,以及流传很少的刻本、抄本。

(6)辛亥革命前反映某一时期,某一领域或某一事件资料方面的稿本及较少见的刻本、抄本。

(7)辛亥革命前的有名人学者批校、题跋或抄录前人批校而有参考价值的印、抄本。

(8)在印刷上能反映我国印刷技术发展,代表一定时期印刷水平的各种活字本、套印本,或有较精版画的刻本。

(9)明代印谱,清代集古印谱,名家篆刻的钤印本(有特色或有亲笔题记的)。

[B]古籍的结构[/B]

包背装和线装的古籍,结构大致相同,即将各印页在版心处对折,有字的一面向外,装订成册。每册古籍内外各部分,均有固定名称。主要有:

[B]书衣[/B]——即书的前后封衣,又称书皮、书面。书衣有布、纸两种,最常见的是用栗色毛边纸和青色连史纸做成的书衣;布料、绵绫则多施于古籍善本。明清内府图书常用黄绫作衣,以示尊贵。书衣上一般题有书名,或直接写在封皮上,或贴一纸书签。

[B]书签[/B]——用作题写书名的长方形纸条,一般贴在古籍封皮左上角。

[B]书脑[/B]——线装书订线的一边。

[B]书脊[/B]——线装书订线的侧面,相当于现代图书的书背。

[B]书头[/B]——古籍的上端,又叫书首。

[B]书根[/B]——古籍的下端。往往用作题写书名、卷数,靠近书脊的一端,多用于标注册数,最后一册常用作“止”字的异体字,如“<凡大>”、“{大止}”等。

[B]扉页[/B]——在书页之后,书名页之前的一页白纸。

[B]书名页[/B]——即古籍的封面,专用题写书名,一般置于书衣及扉页之后。多以半页(一块书版的半面)刻写书名及作者,也有的以半页题书名,半页题刻版时间、刻版机构或藏版处。

以上是古籍的外观形式,至于一部古籍的内容,往往由序、目录、凡例、正文、跋等几部分组成,阅读序跋,查核正文及讳字,对于鉴定古籍版本是非常重要的。此外,古籍卷末或卷中序目之后,常刻有牌记(又称书牌子)注明出版者姓名、书坊名称、雕版年代等,这也是版本鉴定的重要依据。

[B]古籍的装帧[/B]

在印刷术发明以前,图书是抄写的缣帛和纸张上,采用长卷形式,阅读时展开,平时卷起。这一时期的图书只能是卷轴装。韩愈《送诸葛亮觉往随州读书》诗称:“邺侯家多书,插架三万轴,一一悬牙签,新若手未触。”欧阳修《归田录》也说:“唐人藏书皆作卷轴。”雕版印刷普及以后,由于书版各自成块,卷轴装已不适用,古籍装帧改进为册页形式,先后出现旋风装、经折装、包背装、线装几种形式。线装的形式一直沿用至今。

[B]卷轴装[/B]——又称卷子装,早期的图书装帧形式。与装裱好的书画相似。在长卷帛书、纸书的左端安装木轴,旋转卷起。敦煌石室中发现的大批唐五代写本图书,都采用这一方式。据记载,古代宫廷收藏的卷轴装图书十分考究,《隋唐经籍志》描述秘阁藏书:“上品红琉璃轴,中品绀琉璃轴,下品漆轴”;《唐六典》描述内府藏书:“其经库书,钿白牙轴,黄带红牙签;史库书,绿牙轴,朱带白牙筌。”进入版刻时代,图书改为册页形式,仍有一些采用卷轴装,如《开宝藏》《赵城金藏》等。

[B]旋风装[/B]——在一素纸长卷上面依次粘贴书页,每页正反两面书写文字,展开长卷可翻页阅读。守张邦基《墨庄漫录》形容其“逐叶翻飞,展卷至末,仍合为一卷。”这种装订特点是外表仍为长卷,里面却是错落有致的书页,实为介于卷轴装和经折装之间的一种装订形式。大约盛行于唐代。故宫博物院藏有唐写本《刊谬补缺切韵》五卷,即是采用这种旋风装。

[B]经折装[/B]——又叫梵夹装、折子装。将图书长卷按一定宽度左右折叠起来,加上书衣,使之成为可以随时展读的册子。历代刊刻佛经道藏,多采用这种装订形式。古代奏折、书简也常采用这一形式。

[B]蝴蝶装[/B]——将每页书在版心处对折,有文字的一面向里,再将若干折好的书页对齐,粘贴成册。采用这种装订形式,外表与现在的平装书相似,展开阅读时,书页犹如蝴蝶两翼飞舞,故称为蝴蝶装。蝴蝶装是宋元版书的主要形式,它改变了沿袭千年的卷轴形式,适应了雕版印刷的一页一版的特点,是一重大进步。《明史艺文志》序称秘阁书籍皆宋元所遗,无不精美。装用倒折,四周外向,虫鼠不能损。“但这种版心内向的装订形式,人们翻阅时会遇到无字页面,同时版心易于脱落,造成掉页,所以逐渐又为包背装取代。

[B]包背装[/B]——将印好的书页版心向外对折,书口向外,然后用纸捻装订成册,再装上书衣,由于全书包上厚纸作皮,不见线眼,故称凶背装。包背装出现于南宋,盛行于元代及明中期以前。清代宫廷图书如历朝实录、《四库全书》也采用这种装订方式。包背装改变了蝴蝶版心向内的形式,不再出现无字页面,但未解决易散脱页的缺点,所以后来又发展为线装形式。

[B]线装[/B]——线装书是传世古籍最常用的装订方式。它与包背装的区别是,不用整幅书页包背,而是前后各用一页书衣,打孔穿线,装订成册。这种装订形式可能在南宋已出现,但明嘉靖以后才流行起来,清代基本采用这种装订方式。其特点是解决了蝴蝶装,包背装易于脱页的问题,同时便于修补重订。

从以上可以看出,古籍的装订有一个发展演进过程。不同时期流行不同的形式,了解这一进程,对古籍的年代鉴定十分重要。传世宋版书多经过后人重新装修,或改为包背装,或改成线装,但仔细观察,仍能在版心处发现粘贴痕迹,书页外沿则有磨损痕迹。

鉴定古籍版本和鉴别古器物、古书画一样,是很困难的事情。要有丰富的经验,敏锐的眼力,很细的心,很强的记忆力,才能应付自如。

古籍版本的鉴别,从大的方面讲,不外内容和形式两个方面,即从内容上掌握资料依据,从形式考究时代风格。我们这里主要谈形式上的

一般来说,在鉴定一部比较完整的古籍——即全文、序跋、牌记……等等都具备的情况下,审阅、考察和判断的依据充足,确定版本比较容易,也比较确切;但对残卷、零页或者从文字中查不到有关刻书时代任何依据的图书,只能从字体、纸张、墨色、刀法、版式以及各家著录等方面去判断。因此,在古籍版本的鉴定方法上,应以考察字体、刀法、纸张、墨色、版式、行款、字数、讳字、刻工姓名、封面、牌记、序跋、批校题记、书名冠词、藏章印记、书目著录,加上工作实践中的记录和脑子里所记图书各自特征和规律为主,而字体、刀法、纸张、墨色、版式、行款是时代性很强的特征,是鉴定古籍版本不容忽视的依据。

由于各种古籍版本的不同,在运用上述诸方法鉴别时各有侧重,下面分别叙述。

[B](一)雕印本的鉴定[/B]

1.[B]牌记、封面和序跋[/B]

历代刻本多在序目后边、或卷尾书末刻牌记(书牌子)。牌记内容有详有略,形式不一,有的予以艺术加工。明清两代有的书还刻有封面。无论牌记或封面,大都刻有雕牌年月、刻家姓名、室名、书坊字号。据此判定牌刻时代,一般是可靠的。不过例外的情况也不少。出现例外,一般是后人翻刻时将原牌记或封面照样刻入造成的。也有后人在用某书原版重印时换刻了封面,而正文并未改动,封面雕镑年月与原版刊刻时间不同,貌似另外的刻本。这种情况在清刻本小说中较多。古籍在正文前后,常刻有著者、刻书者,或与作者有关的师友、长辈、后学撰写的序、跋。一般序文刻在正文前面,跋文刻在正文后面。序跋内容多是叙述书中内容、编著意图或刊刻经过。文末署撰写序跋人姓名、朝代、年月,序跋的撰写时间,一般和刻印时间相差无几。因此,参照序跋所署年月、结合字体、纸张,判定其刻版年代是比较可靠的。但也有后人翻刻时将原序照样刻入,所以,切忌单纯地凭序断年。

2.[B]题跋、识语和名家藏章印记[/B]

历代学者或藏书家,对自己得到或收藏的书籍,往往要加以考证;对版刻源流和个人研究所得,常在卷首或卷尾,或前后扉页上书写题跋、识语,叙述其内容正误、版刻时代、流传情况、收藏源流及个人得书经过等等。学者或收藏家于题识外,还常铃盖自家图章印记,世称“藏章”。诸如楼、阁、斋、堂、姓名、别号、收藏、鉴赏、珍秘、审定……等印。通过名家收藏的铃印,帮助识别版刻年代,并可看出书籍流传情况。由此可见,题跋、识语和各家藏章印记。在鉴定版本时代、真伪上,也是十分重要的。

3.[B]书名冠词[/B]

有些刻本,在书名上常冠以“国朝”“皇朝”“圣宋”“皇元”“大明”等字样,以示对当代的尊崇。凡书名上冠以这一类字样的,多指刊刻人所生活的朝代。同一书,如果后一朝代再刻,就不用上述字样,而改为“某朝”。如《英烈传》冠“皇明”者是明代刻本,清代刻本就改称为“明朝”二字了。

4.[B]讳字[/B]

周秦以来,凡是遇到所尊者,或是当代君主的名字时,常常要用其他方法避开,这就是“避讳”。“避讳”的方法主要表现在文字书写上。讳字的方法各朝不同。常用的办法有改字、空字和缺笔。秦始皇名赢政,讳“正”字,遇“正”字就改用“端”。除上述避讳方法外,还有因避讳改音的,因避讳改姓的和改名的。这种习俗,给我们阅读古籍确实增添了不少麻烦,但另一方面它给我们考察古籍的时代和真伪也提供了便利条件。因为各朝的讳字不同,这一点恰恰可以作为某一时代的标志。过去有不少历史学家,正是通过讳字的研究,断定了书籍刻本的时代早晚和版刻的刊刻演变。

5.[B]刻工姓名[/B]

不少刻本,在版心下端雕镌有刊工和写工姓名,这些姓名往往成为断定刻本年代的重要依据。如甲书刻有刊写工人姓名某某,根据其他条件,如序跋、牌记、年月等,确定其为宋刻本;乙书虽无序跋、牌记、年月,但版心下端刻有与甲书相同的刊工姓名,而其纸张、墨色、字体又和甲本类似,据此,一般可以断定它是和甲书同一时期的刻本。在宋刻本中,这种情况较多。如南宋绍兴年间(1131?至1162)杭州刻本《广韵》,版心有刻工陈锡、包正、徐杲、徐升等人;而《乐府诗集》一书,也刻有徐杲、徐升等四十余人。此本虽然没有序跋、牌记、年月,从刻工姓名即可证明,它也是南宋杭州地区所刻。

6.[B]版刻时代特点

[/B]流传下来的刻印古籍,有的没有序跋,或者虽有序跋而未署年代,版心也未刻写刻工姓名,故仍须从各朝各代各地的刻版特点等方面识别。以下按朝代顺序,分项叙述其各自特征。

[B]宋刻本[/B]:所用字体,早期刻书多用欧体字。欧字瘦劲,俊俏秀丽,字形稍长,转折笔画,清细有角。后来逐渐流行颜体。颜字雄伟朴厚,字体丰满,间架开阔,有骨有肉。南宋以后,柳体字日趋增多。柳字比颜字略瘦,而笔画挺拔有劲,起落顿笔,过笔略细,横轻竖重。从地区刻本看,汴梁和浙本多欧体,蜀本多颜体,闽本多柳体,江西本欧柳间而有之。宋本用墨精良,一般浓厚似漆,虽着潮水,湿而无漂迹。宋时刻工由官本开始,要求严格,刀法精致认真,字画丝毫不苟,虽然刻在板上,亦不失原来书写手笔神韵。北宋汗梁和南宋浙本、蜀本主要用白麻纸。南宋时闽本则主要用黄麻纸,另外还有一种质地厚硬的黄纸,主要用于印刷佛经。宋代早期刻书的版式多半是四周单边,后来逐渐演变为左右双边、上下单边。版心多刻有刊工姓名和字数,书尾多刻有牌记,间有在左栏外上角刻“书耳”的。宋本书每行字数虽然相同,但从横向看,字的间隔排列,大都是不整齐的。宋时书籍装帧主要是蝴蝶装,有少数是经折装。北宋早期还有卷轴形式的纸书,到南宋时期就出现了包背装。

[B]元刻本[/B]:元代刻书字体,初期犹有晚宋遗风。赵孟頫仕元后,其书法隽美秀逸,为世所重,临摹赵字成为风气。刻书字体也不例外。版心多刻字数,页码多用草书。元本墨色稍淡,刀法也显软弱无力。早期用纸,白麻纸、黄麻纸兼而有之,中期以后,则多用黄麻纸。版式大多是四周双边。官刻、家刻行字疏朗,坊刻则行窄字密。装帧以包背装为主,蝴蝶装较少,佛经大多用经折装。

[B]明刻本[/B]:明代刻书字体大致可分三个时期。明初刻印的书都是软体字书写上版,还有颜、柳、欧、赵余味。明中叶,字体极力摹仿宋人,同时大兴翻刻宋本之风,字画横平竖直,撇捺直挺,整齐严谨,字形方正,成为真正的“方块字”,缺乏流利生动之态。晚期有两种字体流行:一是楷体,字形变长,笔画横细竖粗,即所谓长宋体;二是行书体,字体圆润流畅,婉转秀丽。明初印书,虽然还有少数白、黄麻纸,但主要的是用棉纸和竹纸。一般说来,官刻本、家刻本纸选上等,多用棉纸;坊刻本则多用竹纸。版式则多模仿宋本。装帧绝大部分是线装形式。

[B]清刻本[/B]:清初刻本字体仍是明末风韵,字形长方,横细竖粗。康熙以后,盛兴着两种刻书字体:一种是硬体字,也叫仿宋体,这种字体在清刻本中最为普遍;另一种字是“软体字”,也称“写体”。写刻上版的书,多出自名家手笔。字体优美,印刷办佳。清代印书用纸,种类繁多。如开化纸、开化榜纸、粉连纸、玉版宣纸等。其中开化纸是印书最优纸料,洁白细薄,柔软耐久,无帘纹而有韧性。武英殿本和扬州诗局刻本采用较多,名家著作也偶有使用。清代刻本版式,一般是左右双边,字行排列比较整齐。书前刻封面的较多。其装订多用线装,版框大小不尽一致,装订时以齐下栏为规矩。

[B](二)活字本的鉴定[/B]

活字本的印书,无论是泥活字、铜活字、木活字或其他活字,尽管制作活字的原材料不同,方法各异,但在印剧书籍之前的技术规程,即捡字、排字、拼版等程序大致无二。因此,凡属活字印本,都具有共同的特点;但由于原材料的差异,也有其不尽相同的地方。只有熟悉并掌握活字本的特征及其有关知识,才能达到鉴别的目的。下面简要介绍活字印本伪基本特征。

1、活字本在栏线四角的横线竖线衔接处,连接的不是那样严密无缝,多数有隔开的缝隙。雕版印本却无此现象,因版刻栏线是在上版稿纸上预先画好镌刻的整体。

2、排字行气不整齐,有时倾斜不直。有些字排列歪扭,甚至个别字倒置或卧(横)排。

3、字的大小不一致,笔画粗细也不匀。版刻系写稿上版,字体大小一致,且刻工一气呵成,因而大小匀整,字与字间可以互相照应。活字刻本却完全不同。活字是一字一刻,这个活字与另外的活字照应的不好,难免有大小不匀之处。一行之内,不但字有大小,且笔画粗细有时也难一致。

4、墨色轻重(浓淡)不均。排字拼版,会出现版面凹凸不平。因此刷印出来,墨色就有轻有重,浓淡不均。

5、活字与活字的笔画之间绝不交叉。雕携书版时,是将一贡之内的文字写成书稿,粘在版上进行刊刻。因此,在书写上版稿吟,上下字之间的撇、钩、竖、捺有时笔画交叉相互照应。这是为了行气整齐,字体结构美观。而活字则不然,它是每字一刻,自为一整体,字与字没有交叉的可能。因此,拼摆成版时,不会有字与字笔画的交叉现象。

6、书口上下栏线整齐。版刻印本由于印刷涂墨,书版会出现涨缩,或版心大小不一,致使装订成册后,栏线不齐。装订规矩是齐下不齐上的。活字印本拼版时,上下栏线尺寸一定,故装订成册后,从书口看来,上下栏线均整齐。

7、活字印本无断版裂版现象。雕版有的因刻成年久,经刷印施墨或遭风吹日晒,常会断裂。活字印书,印完,版即拆散。如需再印,即行再版,所以,不会有象雕版那样出现断裂的情况。因此,在鉴定古籍时,遇有断版裂版现象的,即非活字印本。

8、行格界线时有时无。活字本行格界线亦系拼排,因而也会不平,从而着墨不匀,故出现时有时无、断断续续现象。

根据上述主要特征,对古籍中的活字本,一般是可以鉴别清楚的。至于不同原料的活字本,如铜活字本与木活字本的区分,大体说来,铜活字本墨色浓浮,字体大小参差。木活字本字形墨色较接近雕版印本。

(三)批本、抄本的鉴定

雕印本发明以后,虽然手写不再是复制书籍的主要方法,但并不等于用手写复制书籍的方式就没有了。在刻本大量流传的情况下,也还流传着一些手抄本。甚至有些书没有刻印或者失传,现在只有抄本传世。

在手写传抄的本子中,时间有早晚,书写有精劣,内容有正误之分,因而其价值也不等。抄写本的时代越早,越可能接近原稿,内容的真实程度越大,价值就高。所抄因辗转抄录多次,难免鲁鱼亥豕之误,因此,价值就不如旧抄。

元刻抄本或刻本,讹漏舛误都会常常发生。明清的学者为了避免贻误后学,在传统的校勘批注的基础上,更加致力于此,因而出现了不少精校批注的本子。凡是经过认真批校纠谬的本子,就更为可贵。

经过批校评注或有名家题跋识语的印本和抄本,在鉴定上对于识别抄、校、批、注、题、跋、识语的时代,古籍版本及作者的真腰和优劣,是很有帮助的。

抄本、校本和题跋、识语即如上述,那么,审定它的真伪优劣,应具备哪些知识和经验呢?

首先要对抄本流传的沿革有一个概括的了解。从现存抄本来看,最早的是唐代手写的佛经,世称“唐人写经”。其他则寥寥无几。宋元抄本世不多见。明代抄本有时还遇到,但也日渐稀少,目前大部分已归藏国家图书馆。一般容易见到的是清抄和近抄。

审定抄本,和雕印本比较起来,似乎繁难一些,但如能掌握下述几项原则,也不十分难以分辨。

1.了解并分清各个时代的书法和风气。这应该从我国文字演变、历代书法的发展和书法发展中层出的名家对各个时期的影响,以及因之所形成的时代风貌几方面来掌握。

2.了解并分清各个时代的纸墨和质量。纸张在鉴定古籍版本上,和字体一样有着重要意义。前面已提到,这里不再重复。

3.熟悉各个时期的藏书名家、学者及其室名、别号和图书印章以及手迹字体。明清两代,藏书家以沙书为业的很多,抄书家多为藏书家,有的亲自笔抄,更多的是延聘书写工抄写。清代抄书家多精于校勘,且有不少以校勘著称于世。

总之,识别抄本、校本、题跋、识语真伪,须对历代尤以明清名家用纸、格式、字迹、室名有所了解,并要熟悉其别号、印章。还要注意探究其所处时代,和纸张、墨色相互对照。经过一定时间,自然有所融会领悟,而掌握其规律。

(四)伪本的鉴定

所谓“伪本”,有两个意思:一是指旧时代坊肆书商为了牟取高利,对某些古籍在版本上做过手脚,企图以假冒真;二是指由于时代的局限或某些条件的限制,有些古籍,经藏书家、著录家鉴定并加以著录,或个人实未见到原书,仅据著录加以推定,实际上是错定了的。具有这两种情况的古籍称之曰“伪本”。

鉴别版本作伪,首先要了解其规律性,即哪些书可以作伪和怎样作版本之伪。历史上值得作伪的古籍,肯定是有较高价值,值得费一番手脚的。唐代刻本国内罕见,宋元刻本流传也很少,自明代以来,日益为世所重,价亦日昂。因此,明清两代的刻书家,对宋元的一些珍本书籍影复翻刻不少。有的刻印精工,颇似原本,几可乱真。已往书商在版本上做手脚的,就在这种书上花费工夫,用以欺骗世人,牟取厚利。

关于作伪的手法,不外是染纸、撤序、挖改年月和刻工姓名,伪造牌记、藏章印记等等。

1.染纸。染纸的目的是为了增强其“旧”感。一般使用糖色,即将蔗糖炒糊后加水。或用桅子熬水,栗壳熬水,赭石藤黄二色并合,茶水诸法,把纸染成黄褐色,以示其旧。

2.撤序、抽目,或按文裁截目录,挖去牌记。影复重刻各书,除保留原序跋外,又增刻新的序跋,叙述翻刻重印动机和经过情况,末署作者姓名年月,有的还刻上牌记。这是本书的确凿时代证据。作伪本就挖掉新的序跋、牌记,以充旧本。

3.伪造牌记。挖去复刻牌记,保留日牌记,或挖改复刻牌记建元干支,以乱视听。

4.伪造藏章印记、名人题跋。

在古籍版本鉴定工作中,除常遇到的由于旧时坊肆书贾牟利做些手脚的伪本而外,还会遇到历史上藏家的疏忽或见闻所限而著录致误,以致相沿很久未能纠谬。

总之,鉴定古籍版本是一项较为复杂的工作,既要有比较广阔的文化视野,又需要掌握必要的版本学与目录学知识,它需要在古籍整理实践中不断积累与增强辨别能力。

刻本鉴定要点

鉴定古书,首先可注意其封面与牌记。今日所见,以明清刻本居多,而是时书籍有不少刻有封面,封面除书名外,大多刻有作者、雕版时间、书坊字号,如清雍正刻本《李义山诗》封面为:“雍正八年携,华亭赵润川解,《李义山诗》,金陵刘晰公梓。”清乾隆刻本《西湖志纂》,封面刻:“乾隆乙亥刊刻进呈,《御览西湖志纂》,赐经堂藏板。”一般有封面的书,据以断代是可靠的,但也有一些书例外。一是原书版片易主后,封面重新调换,以新面目出现,其内容却是旧的,并末重新刻版,只算是重印。比如,汲古阁书版,在毛晋身后便转归他人,如《十七史》版片转到了席氏手中,席氏即将各卷首大题下“毛氏汲古阁印”诸字挖去,补刻“洞庭席氏”,实质上仅是改头换面而已。另一种情况是整套书均由后人依样翻刻,翻刻时将原书封面只字不误地照刻,初看误以为是原刻本。遇此情况,只要在序跋末尾留意撰写时间即可。这种情况,不妨解释为刻工的文化程度低、办事古板或书坊主人的好古情趣,但若是蓄意作伪,则会尽可能地乔装打扮,故还得从其他方面去一一识破。

牌记又叫书牌子,多刻在序目后或卷尾书末,类似现在版权页上的出版社名称,如明正德本《文献通考》,在卷三四八末刻有“皇明正德己卯岁暮独斋刊行”双行牌记。有些牌记内容较长,如嘉靖本《初学记》序末刊:“光禄大夫行右散骑常侍集贤院学士副知院事东海郡开国公徐坚等奉敕撰纂初学记一书,近将监本是正讹谬,重写雕镂,校勘精细,并无荒错。买书君子,幸希评鉴。嘉靖丁酉岁冬书林宗文堂刊行”。这很能说明选用底本、校勘等情况。

序、跋是著者或与之有关的师友、后学撰写的该书成书过程、写作缘起等,一般序在前,跋在后,撰写时间一般距刻印时间不远,可以作为鉴定年代的一个依据。但单纯靠序跋题写时间还不可靠,因为不少书籍在翻刻时将原序依样刻录,因此得看看共有几篇序,以最近的一篇来推算。当然,遇到将序年挖改作伪的情况,还将凭字体、纸张等其他特征来辨别。

题跋、识语是藏书家、鉴定家直接写于其所藏之书卷首或卷尾的个人研究心得,借此可了解该书的流传情况,同时也提供了名家的鉴定见解。如北京图书馆藏宋本《友林乙稿》前扉有袁克文跋,赵锈藏明版《韵语阳秋》卷三末有赵氏题识。其他如黄裳等著名收藏家也多喜在珍爱的书上题语。与题语同时出现的是藏书印章,如××楼、××阁、××斋、××堂、××轩以及藏书家姓名、字号等等,自然也是鉴别时代、了解流传的一项内容,但它同题语一样,也有伪作。

书名的冠词,有时可直接知道该书的写作年代,如称“国朝”、“皇朝”、“皇明(或清)”、“大明(或大清)”、“圣宋”等,一般都作于当代,而若重刻,则冠以“重刻”字样,或将“皇”、“国”等字删去不用。如《圣宋文选》《皇元风雅》《大明一统志》《皇清经解》等。而元人撰《国朝名臣事略》,清人撰《国朝先正事略》等均为当代人所刻的当代人著作。

避讳是遇到当朝君主或所尊者时所采用的改字、空字、缺笔等文字书写现象。如宋微宗名赵佶,则书中凡遇“佶”及吉、咭、诘等字均要回避。明熹宗名朱由校,“由”字缺末横笔,“校”作“较”。这样,在鉴定版本时,讳字便也是一个内容。这方面的详细情况,陈垣先生有专著《史讳举例》(中华书局出版),可参阅。不过避讳情况在具体实施时亦有疏密,如明初甚疏而万历后趋密,不能一概而论。

在查阅一些古籍著录书时,常见有“××叶,××行”的记录,这便是行款字数等的版式统计描述,因为不同的版本,其版式规格尺寸不一,行数、字数也不同。另外,边栏、鱼尾、书口(版心)、版框高度也不同。如《后汉书注》,宋王叔边刻本为半叶13行,行23或24字,细黑口,左右双边;黄善夫刻本为半叶10行,行18字,细黑口,四周双边。

利用牌记,鉴定版本应注意的问题

(1)要利用前人的研究成果来为我所用。很多古籍的版本源流问题,前人早有考订,特别是清代的一些著名藏书家、版本目录学家和校勘家,他们对古籍版本的研究,远胜今人,常有精湛绝妙、定不能移的论断,我们应加以充分吸取。但在利用前人的研究成果中,还要注意避免盲听盲从,因为智者千虑,难免一失,即使是名家里手的考证也未必能尽依尽信。例如:清代名家黄丕烈对宋版颇有研究,自命为老眼。曾说过宋本板口从无阔黑口,到见了宋刻本《新定严州续录志》,板口阔而黑时,仍怀疑不是宋刻本,后与顾千里仔细研究,才肯定为宋版。据此可知白口黑口不能作为宋元本的唯一区别点。

(2)根据牌记来考订版本源流时,注意有例外的情况出现。一般是后人翻刻时将牌记或封面照样刻入造成,也有后人在用某书原版重印时换刻了封面,而正文并未改动,封面雕镌年月与原版刻时间不同,貌似另一刻本。另外,还有后世作伪,挖改牌记,以冒充早期刻本的情况。

例:中国历史博物馆图书馆收藏的一部嘉靖年间王延吉吉覆刻宋黄善夫本《史记集解索引正义》,其序后原有的“震泽王氏刻于恩褒四世之堂”及目录后原有的“震泽王氏刻梓”两个牌记均被挖去,即是用明本充作宋本的一个明显例子。

(3)牌记作为古籍鉴定的依据之一,要结合原书的序跋、批校、印章、版式、行格、字体、纸墨、刻工、讳字等古籍本身特征来综合考订,相互对比,相互鉴别,相互印证。我们在研究古籍版本中,要运用哲学辩证原理去观察问题,分析问题,解决问题,辩证地思考,批判地继承,综合地考订,这就是我们在古籍版本研究中运用牌记应注意的方法。

爱华网

爱华网