【博主按】上月在沪观看美籍华裔舞美设计师李名觉(Ming ChoLee)先生作品回顾展,本想写一篇比较系统介绍李先生的博文,最近忙于搬家,无法实现,只能日后再补。特转发纽约哥伦比亚大学戏剧系主任ArnoldAronson教授的一篇文章,由王亚维翻译,文章节译自《美国舞台设计》(American Set Design)。题图图片为上戏韩生先生所摄,其它为网络图片。特此说明。--邢剑君

最具影响力的的舞台设计者——李名觉

1964年8月5日,纽约莎士比亚戏剧节的德拉寇特露天剧场演出沙弗克里斯的悲剧《伊蕾克特拉》。时年三十四岁,第三年担任戏剧节专任设计的李名觉,是该戏的舞台设计。这个设计以其多层次的伸展舞台,以及悬挂在鹰架结构上的三片充满雕塑趣味和象徽意义的景片,标示出美国舞台设计史上的转折点。无论对李名觉或美国的剧场而言,尽管这个设计中并无新做法却汇集了在此之前的风格取向和创作元素。为其后一整个世代的设计者,开创出新的设计风格与语录。

自1960年代中期以来,无论在戏剧或歌剧界,李名觉在舞台设计领域始终是最具影响力的个人。吊诡的是,他虽然从未在百老汇有非常成功的作品,影响力却依然无远弗届。直到1984年,他只为百老汇(Broadway)设计过约二十个作品。其中比较成功的《K2峰》(K2,他唯一获东尼奖的设计)·《暗影之盒》(The Shadow Box)·《维诺那二绅士》(Two Gentlemen of Verona)·以及《无事自扰》(Much Ado About Nothing),都是由职业性地区剧场(resident professional theatres)搬到百老汇的。他最成功的作品,都是为莎剧及歌剧而作,例如他在1966年为林肯中心纽约州立剧院(State Theatre)开幕演出《唐·罗德里歌》(Don Rodrigo)所做的设计,实际上完全改变了美国歌剧演出的舞台设计方向。

基本上,李名觉融合了包瑞斯·艾润生与野口勇(Isamu Noguchi)的雕塑式设计,鲁本·特阿图尼亚(Rouben Ter-Arutunian)创作中的质感和许多不同德国设计家额概念性设计取向(conceptual approach)。这种融合的结果,史李氏的设计迥异于他的老师。自四十年代起,即以绘画式风格主导美国剧场设计走向的乔·麦哲纳的作品。李名觉及其同盟设计者,以真材实料的木头与金属,创造出以雕塑意趣为主的布景,取代了以纱幕·绘景与少数写实建筑结构所创造的【诗意写实主义】(poetic realism),以质感取代气氛,以形式与空间关系取代了颜色与装饰性,而成为新一代的设计语言。

尽管他也受到布莱希特(Bertolt Brecht,德国剧作家,戏剧理论家,以创造史诗剧场理论与剧作知名)美学的影响,但李名觉从未全然放弃在剧场中创造写实幻觉的概念。他将舞台视为有限空间,认为舞台设计应当加以强调这点,并且希望观众尽可能直接体验演出本身。因此,他对因麦哲纳而造成流行的纱幕颇不以为然。

直至今日,许多人将李名觉的设计风格与钢管鹰架划上等号,这种说法实际上已经变成陈腔滥调,或甚至只是无伤大雅的笑话。然而,运用钢管不过是李氏的设计手法之一。多年来,他不仅是拼贴艺术(collage)的先驱,并率先使用如聚氨酯泡沫塑料,薄片金属,聚酯薄膜等新式材质,同时他也是以软质布料做设计,建筑式设计,以及极写实主义(ultra-realism)等领域的前辈。他的作品更包括绘画风格为主的设计,极简主义(minimalism)于超写实主义(surrealism)等。他曾担任六个剧院的顾问,并且在1978年为纽约大都会博物馆设计中国馆的亚斯特庭园(Astor Court,苏州庭院式的设计)。李名觉的门生设计家约翰·李·贝提(John Lee Beatty)曾提到,每次他以为自己的作品已经超越老师时,李名觉却总是又完成了一些创新而令人惊异的设计。

李名觉在1955年取得设计师工会会员资格,并为纽约西州安度弗(Andover New jersey)的格里斯特的磨坊剧院(Grist Mill Playlouse)做过两个舞台设计,之后却因为设计过于昂贵精细而遭解聘。这段期间,他也曾担任过乔治·詹金斯(George Jenkins)、鲁本·特阿图尼亚与包瑞斯·艾润生等人的助手,同时也在大都会歌剧院与伊丽莎白·蒙哥马利(Elizabeth Montgomey),奥利弗·梅索(Oiver Messel)共事过。其他对李名觉造成影响的还包括了班·善恩(Ben Shahn)的绘画,尤金·铂曼(Eugene Berman)的舞台设计。德国歌剧杂志的插图,以场的形式,并且要求严肃的设计,再加上大多数地区性歌剧团体有限的制作预算,逐渐引发许多实验性的设计,以及将剧场设计概念与歌剧融合的作法。

就《唐·罗德里歌》而言他非常自觉地想脱离绘画式浪漫主义,并且【创造出一个不那么写实也不那么浪漫的视觉表现。我们想寻找一种不同于大都会风格的市立歌剧院风格】。李名觉承认,他从德国歌剧杂志以及欧洲的一般设计中撷取灵感,才有所构思。他所创造出来的是一种组装式的布景,以堂皇壮观开始,随着歌剧剧情进展,逐步被剥除到只剩下赤裸裸的破碎的景象。【破碎】式景片的运用(布景确实可以象被地震破坏的人行道一样的逐渐崩解),也是原本垂直的空间,逐渐转变成水平的。就和《伊蕾克特拉》一样,《唐·罗德里歌》里的线条,质感与细节都是暗示性的,也是表现式的。这次歌剧中的演员不同于一般歌剧中的演员只能站在平面的景片前表演,却是被涵括在充满戏剧性的立体雕塑空间之中,往前倾斜的舞台有时似乎会将演员推出,有如让他们站在伸展舞台上一般。

李名觉的另一项风格特点是拼贴手法的运用。它最早只是布景整体中较次要的部分。如在1967年为杰佛瑞芭蕾舞团(Joffrey Ballet)设计《夜之翼》(Night Wings)时,在布景中结合着一些象征符号的拼贴;之后在1967年,纽约莎士比亚戏剧节的《毛发》(Hair)一剧中,拼贴已成为李名觉主要的设计概念。

七○年代李名觉的多数作品,如1972年的《无事自扰》,多半运用拼贴来作为因应低制作预算的方法。就如同运用鹰架一样,李名觉开始将拼贴视为一种设计体系,并以制作来迁就这种体系。不过,近年来这种态度已经有所改变。他解释说:“早先,我的想法是经由改变一些东西,如改变拼贴中的意象,以适应不同的戏剧或歌剧演出。现在不再是这个样子了。那并不好,观众回开始觉得无趣,我也会觉得索然无味。景的设计必须另寻其他比较诚实以对、比较严肃看待作品的方法才行。一件设计应该只为一个作品而作,而非试图把所有的作品都塞到一个固定的结构里。

李名觉在舞台设计方面的影响力颇为有限,倒是其他人的作品对他的影响力反而较大。例如李氏的许多舞蹈设计,就受到玛莎·葛兰姆的设计者野口勇的影响。尽管如此,舞蹈的世界经常是他验证想法的地方,他的一些概念及美学观,最早都是出现在他为舞蹈所作的设计里。多年来,李名觉虽然已为现代舞做了不少设计,他仍对为舞蹈设计舞台这件事不太自在,直到近年来才有所改变。他开始对马谛斯(Henri Matisse)的装饰性拼贴书着迷,也对大卫·哈克尼(David Hockney)使用原色为大都会歌剧院设计的手法印象深刻。他说:“突然间,为舞蹈做设计的可能性似乎稍微宽广了一些。在西方芭蕾舞团的《春之祭》(The Rite of Spring, Ballet West)及云门舞集的《红楼梦》的设计里,我以比较大胆的视觉为主的模式,处理空间,甚至有点像我讨厌多年的欧普艺术(Op Art)。我开始感觉到自己以往的思考模式有过于写实的倾向,因此稍微跳开一下,这种仅仅只要处理形状与颜色的做法,对我是蛮好的。

李名觉宣称《红楼梦》的设计是他的一项突破。他愉快的回忆道:“我当时没有什么特定理由,就运用了非常水平的形式。”这个布景在舞台后方是一块以横条原色板片构成、横过整个舞台的背景,之前则是一块宽60尺的纱幕。舞台地板也是以不同颜色涂成的水平横条。另外,以颜色布料构成的方块在背景幕之前上下移动、相互穿插交错,以构成不同的颜色与图样。

在1987年,李名觉做了一件对设计者而言很不寻常的事:休假一年。藉由古根汉奖学金(Guggenheim Fellowship)的资助,他周游全美,考察大学人文通识教育,以及它对戏剧教育的影响。这趟旅行让他对于美国剧场与艺术教育的状况颇感沮丧,但暂时脱离设计工作,却让各种想法得以沉淀过滤,他因此得以较客观的态度审视同行作品,同时重新评量自己的设计。这种省思的结果是惊人的,由此蜕变而出的“新”李名觉,成为现代主义者(postmodernist),意象主义者(imagist)。

几乎所有后现代的设计都缺乏统一的一套语录。它经常被视为将不同风格、流行时期,与不协调的意象在同一个架构中的模仿混成:它同时也是自我指涉(self-referential)的,因此在本质上就具有剧场性。对于李名觉过去奠基于统一性、美感、意象的协调,并且以剧本为本的美学观,上述这些特质似乎都是难以接受的。李名觉并不想完全放弃他作为现代主义者的身份,他也从不曾对被某些人视为后现代布景设计基调的粗糙与丑陋让步。李名觉已经创造出抒情的后现代主义,以完美的对称性、平坦而反光的舞台平面、摄影般的意象,以及空间环境或背景的断裂为主要特点。

李名觉的这种新方向,在1985年为穆梭斯基的歌词《科文奇纳》(Khovanshchina)所做的设计中首次出现。这戏剧是他为大都会歌剧院所做的最后一次设计,也是他在休年假之前的最后几档喜剧之一。他之前许多作品中对材料质感的强调,现在则被轮廓分明的特质所取代;布景的许多部分以与舞台镜框平行的方式布置,似乎有意直接面对观众,而有些景里大胆的单色调构思,似乎也与他惯常的配色大不相同。

在休假之后,李名觉花了好一段时间,才在设计事业上重新活跃起来。因为在专业戏剧里,制作人都很健忘。在李名觉暂时离开这个圈子之后,他便不再接到设计的邀约。他在休假之后的第一个作品是为路易斯维尔演员剧场(Actor Theatre of Louisville)所做的《暴风雨》,这个设计完全颠覆了他过去的风格。李名觉一向是位能与学生教学相长的好老师。过去对新概念持较谨慎态度的他,如今对设计界逐渐发展的一些新趋势,越开越能包容接受。旧有的规范限制逐渐从他身上褪去,李名觉感到一种解脱束缚后的自由。他相信是在1992年为路易斯维尔演员剧场所设计的莎剧《安东尼与克丽佩特》中,找到自己的新风格:“我不再担心背景只是背景。我对于在背景中开几道出口,让角色可以进出的做法很有兴趣,如此可以让整个空间变成非常有戏剧性。这对我而言是一大进步。我开始做以往要求学生去做的事情:反光的舞台平面,把所有写实物件涂上单一颜色等。《安东尼与克丽佩特》是一个没有任何建筑特点的抽象布景,他就是一整片深蓝的构图。我想这是一种以风景构图为主,而非图画式的设计方法。

这种风格在《女战士》(The Woman Warrior)的设计中,藉由与舞台镜框平行的几何构图的背景,分明的轮廓,由纯白到艳红的色彩运用,架在轮子上的巨大人形,和被吊在半空中床上的女演员等做法继续发展,也出现在他为台北云门舞集的《九歌》所作的设计里。在上述的这些设计里,李名觉不仅放弃了他惯常用以装饰表面的质感,似乎也领略到空间的剧场性与材料的功能性。1966年在辛辛那堤公园剧场(Cincinnati Playhouse in the park)的《崔果岭的笔记本》(The Netbook of Trigorin)中,所运用的摄影意象也是这种倾向的一部分。就这个设计而言,将一个有树,有湖的风景照片放在方正的组装布景墙上,再加上一些出入口,的一强调出自然真实与人工的舞台世界之间的对比。这个设计不仅暗示了十九世纪自然主义者的写实幻觉概念,同时也明确点到当代所强调的戏剧性。这正是后现代设计最重要的特点:在同一个一项中不仅暗示某种风格,却又同时否定了这种风格。

李名觉在为奥地利葛拉兹歌剧院(Buhnen Graz Austria)的《罗生门》所作的设计里,更进一步发展这个概念。在这个制作中,舞台上有一个歌剧院观众席的反应。此外,有一条日本歌舞伎的花道和一条包住乐池的走道,让演员可以从观众席缓缓进场。在观众席里的动作同样成为舞台上舞者的镜像,因此,观众可以看到自己的镜像,就某种意义而言,也因此得以提出与这出歌剧的主题相关,关于事实与观点的问题。

布景设计中的背景在本质上就是蛮有争议性的。先在许多设计的背景都是有隙缝的,露出一个并不试图写实幻觉的空间。这样的设计观念再次强调了舞台布景的戏剧性,它存在于舞台这种有限的空间里,并且被剧场中的真实世界所包围。

李名觉在他为达拉斯剧院中心(Dallas Theatre Center)设计的《美国天使》(Angels in America)中,将这一点大加发挥,这场戏由两部各自独立的《千禧年近了》(Millennium Approaches)与《重建》(Perestroilka)组成,因为有六十个以上的场景和许多不同的故事发生地点,所以对舞台设计者和导演都是非常特别的挑战。由于本剧是对于二十世纪后期的美国文化与历史的宏观回顾,因此多数舞台设计者都倾向用象征手法表现,当其他《美国天使》的舞台设计者汲汲于寻找隐喻,李名觉却将角色放在一个多少还算真实的时空里,又同时创造出堕落到社会的象征。

因为李名觉教过许多舞台设计师,他的工作程常令人津津乐道。每个曾经做过他助手的人,都会记得为了只有1/32英时的误差而必须一再重做模型,或者为了某一线条的正确比例而重画设计图的事。他说:“我真的认为,技术本身有其价值,我在乎细心的模型制作过程。我甚至会痛恨粗糙的模型制作,如果直线不够直,会让我非常气愤。我就喜欢干净利落的模型。”

李名觉精确或许在剧场设计界无人能比最好的比例是他对派屈克·梅尔斯(Patrick Meyers)的《K2峰》在百老汇演出的反应。当剧中的山景从圆形剧场(Arena Stage)移到百老汇的布鲁克斯阿特金斯剧院(Brooks Arkinson Theatre),李名觉发现它的位置向右舞台偏了15英时后,竟然失眠了一整个月。

李名觉通常只先读或听过一遍剧本,歌剧或芭蕾,得到一些大略感受后,便放下这些东西,开始利用草图画出一些想法。一直到了有了构想之后,他才会回到剧本或音乐。设计初期对李名觉而言是最有趣的部分:“因为在开始时,选择的可能是无穷尽的。一旦想法决定了就必须开始缩小范围,去掉多余部分,或者细细琢磨既定构思。理论上来说,我认为我是经由草图完成设计,以绘图作为思考或发掘的过程,而不仅只是确认一些事实。透过绘图,我才能完成一件作品。”

在与长期合作的导演如弗瑞德曼或约翰·荷许(John Hirsch)的工作关系上,李名觉可以依靠草图和他们沟通,其他导演通常则需要立体模型的协助。李名觉在设计之初的草图,通常会以铅笔画在简单的笔记本或描图纸上,或者用广告颜料着色,通常这些草图的透视观点就已经相当准确,并且不仅画出布景的立体感觉,也会暗示出灯光的感觉。一旦初步的设计得到认可,他就开始收集大量的资料。虽然一件制作的整体意象,风格或者形貌,可以从读剧本的感觉中发展,李名觉却也强烈认为,细节是不可能凭空想象的,“如果它是真的,那么就是真的。”搜济资料不仅只是书本或图片,必要时也包括旅行,以取得实际见闻。

如果时间许可,李名觉通常独自完成草稿,部分原因是他认为草图是画设计图的延伸。但是他的前任助理道格拉斯·施密德(Doougla Schmidt)说:“李名觉所谓的草图,对其他人而言,就是可以装裱起来的作品。”在最忙碌的时候,李名觉最多用到三名助理。李名觉很乐意带领那些年轻而:尚未成形,有绘画潜力,谈话令人兴奋又有内容的设计者,花两三年时间训练他们画草图,做模型,最终得以成为“伟大的设计家”,他甚至为了使助手有事可做,而接下一些额外的设计案。

曾经在李名觉工作室待过三四年的施密德,将这种教学的过程描述为严格却又不失轻松。助手们藉由参与设计案,以了解设计工作如何执行。同时,李名觉对学徒的批评却也毫不留情,施密德说:“在那里工作的人,都从严格的过程中获益。”如果要对李名觉的教学方式有所批评,大概就会是:他在学生及助手身上加上太过强烈的个人风格,以致有时反而埋没了这些人的个人特质。

虽然李名觉被公认为是美国剧场设计界的宗师级人物,他个人却谦虚自持,并却有着莫名的不安全感。他从前的助手曾说过一段未经证实的故事:多年来,李名觉一直用一张不太稳的制图桌绘图,是的工作不是很容易。当他被问到:“你为什么不换一张工作桌呢?”传说中,李名觉的回答是:“如果我丢掉这张桌子,就永远不会得到下一份工作。”

完美主义者的李名觉,很少对他的作品感到满意。他常会认为某个设计未达到自己的标准,而对收下剧院或制作人的酬劳感到不安。在他休假之前的一段时间里,李名觉曾经感觉到设计的动能开始离他而去。他在1984年曾说:“当我看过一些罗伯·威尔逊(Robert Wilson)的东西还有麦可叶尔根(Michael Yeargan),安德瑞·斯邦(Andrei Serban),桑多·洛奎斯多(Sant Loquasto)的设计,以及最近约翰·康克林(John Conklin)的作品,我会感到紧张。我当然不愿落在人后,但是确实有我能力不及之处。罗宝·华格纳(Robin Wagner)喜欢以未成形的剧本开始工作;尤金·李(Eugen Lee)热衷改变剧场的建筑形态,然而这些却不是我能做的。我必须就一个我认为是固定的因素,我不能将它改变。”不过他的这种态度在近年来已经有所改变。他不仅省视他同时其设计者的作品,也观察后起之秀的设计。并且在后者的设计中看到他那一辈设计者已经重复多年的想法。李名觉或许已经不再独领风骚,但他也不会停滞不前。现在年已六十的李名觉,创造力似乎将要再度绽发。他会热情的谈着新的观念与想法如何在他脑中渗透,就像刚得到新玩具的孩童般喋喋不休,拿出一个又一个模型作为佐证,而他也明显地在教学中得到许多活力与灵感。可惜的是,美国剧场界并没有感觉的这股新的活力。即使美国的地区性剧场已经有相当的影响力,一般人仍必须在纽约市的剧场界工作,才能取得全国性的知名度。李名觉的舞台设计作品从1986年之后就不曾在纽约出现,因此许多人认为他已经退休。目前他正在蒙特娄进行设计的一场28幕的音乐剧《圣女贞德》(Jean Ia Pucelle),如果这部戏能从蒙特娄搬到纽约演出的话,这种误解就会有所改变。

在李名觉至目前为止的设计生涯里,始终让他印象深刻的作品就是那场让很多人得到启发的《伊蕾克特拉》。当被问到之后有无可以相提并论的作品时,他回答说:“我不认为有可以相提并论的。我之后的作品中有强有弱,但我还未从有过像《伊蕾克特拉》那么令人满意的经验。只是我现在一不同的态度看待相同的材质,对於布景,作品与演员的关系,有不同的想法。可以说我已经超越那种阶段。我已经不在想把同样的事情做得更好,而是以不同的方式做设计。以不同的方式所做的设计,都有可能产生好的作品。我只是年纪大了,想法也不同了。

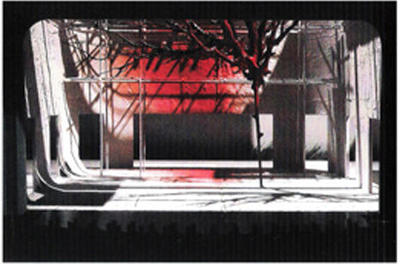

图为他的代表设计之一:古希腊索福克勒斯的《伊莱克特拉》(Electra)。《麦克白》舞台设计

爱华网

爱华网