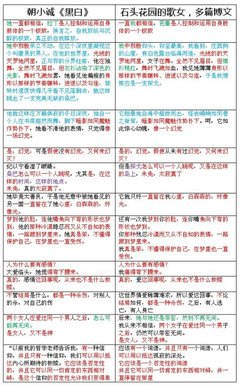

“夺舍”的基本功

作者:淄川仙客

参考文章:《聊斋志异》第一卷第十五篇《长清僧》

原文链接

http://www.tianyabook.com/liaozhai/018.htm

山东济南长清区有位高僧,70多岁了,道行高洁,身体健康,一天不小心跌了一跤,众人扶起来一看,已经死了……但是老和尚不知道啊,灵魂自由飘荡,去了河南。正碰上一年轻富二代打猎摔死,老和尚的灵魂与年轻人的尸体翕然而合,又开始活蹦乱跳了。

和尚(或者年轻人?)后来寻回长清的寺庙继续修行,众人之所以对其有着年轻人身体的老和尚身份深信不疑,盖因其七十年间事悉知。

古人说:“生者寄也,死者归也”。生不过是我们寄居在某个身体上而已,死不过是身体的产权期过了,离开身体恢复流浪,再物色新的寄居体。佛家认为身体是个臭皮囊,我们的暂时栖身之所而已,早晚是要坏掉,让我们流离失所。所以“夺舍”里面的“舍”,说的就是我们这一身皮囊。

虽说是暂时栖身之处,是臭皮囊,但好像没几个人能够舍得下,都想多驻世几年,秦皇汉武晚年都拜托方士去寻找长生不老的仙药,结果都是竹篮打水一场空。历史上有多少人重蹈秦皇汉武的覆辙,慢慢的就绝望了。成吉思汗曾问道于全真教的丘处机道长:您有没有长生不老之药啊?丘处机回答:哪有啊,只有卫生之方,可以让人身体康健,多活几年。至于长生不老之药,我是没有滴,我也不相信有。

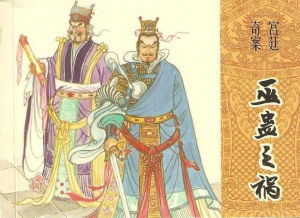

丘处机画像

丘处机是个实在人,他承认对于这身皮囊的必然走向衰老是无能为力。所以此时道家的修炼在一定程度上摒弃了以往道家的追求肉体长生,而圆融儒释二家思想,而儒、释两家的一个鲜明特点是不讲肉体长生的。既然没有办法长生驻世,那就只好退而求其次,考虑死后重生的问题了,对“夺舍”的探究就应运而生。

八仙之首的李铁拐可能算是中国夺舍的第一人吧。

传说李铁拐原名李玄,本来是个帅气潇洒、才华横溢的公子哥,后来拜太上老君为师,从此开始了漫漫的修炼之路,修得正果之后,自己也开宗立派了。

这一天,太上老君要带着李玄去天上人间神游一番,长长见识。这里的神游正是阴神出窍,当然也可能是阳神出窍,总之形神要分离。

李玄于是交代自己的徒儿说:我的阳神要脱离身体,跟着老君出去神游几天,这几天里,假如我的身体寒冷如冰、一动不动跟死人一样,你不要悲伤,也不要哭泣,在不幸的日子里,不要焦急,相信吧,愉快的生活正等着你,我在七天之内肯定能回来的。这七天之内,你一定要照管好我的身体,可不能让狼给吃了,那我可就无家可归了啊。要是满了七天我还不会来呢,那咱师徒俩可就真的鼓得白了。你就把我的尸体一把火烧掉,总之不能便宜了那群狼孙子。如是交代完毕,李玄随即声断气绝,神游天外去了。

李玄的徒弟遵循师父的指示,兢兢业业地目不转睛地在李玄的尸体旁值班,时光如梭,转眼六天就过去了。到了第七天下午,徒弟心里就犯起了嘀咕:这都第七天了,师父怎么还不回来?师父做事小心,约期一般都会提前到达,要说正好准点回来,那也不是师父平常做事的风格。这边正嘀咕,那边就来了一个人,徒弟定睛一看,正是家里隔壁的王二。王二一看见他,马上大呼小叫:“不得了了,你娘重病了,赶快回去,再晚点就来不及了。”徒弟一听心里这个乱啊。师父要我一定要守满七天,但那边老娘正等着我呢。这可如何是好?王二在一旁催促的焦急,徒弟就心动了,天地君亲师,亲在师前面啊,师父可以多个,老娘可只一个,更何况这都下午了,时间马上就到,师父应该是回不来了,我赶快回家吧,估计还来得及。要说这个徒弟人品还真不错,怕自己不在,野狼把师父的尸体吃了,干脆一把火把李玄的尸体烧了,风风火火下山赶回家去了。

花开两朵,各表一枝;弱水三千,先取一瓢。且说李玄的阳神随着太上老君四处漫游,结朋交友好不热闹,转眼就到了第七天。偷眼看看老君,仍然是兴致未尽,李玄只好耐着性子等,好容易等到宴会结束,李玄急火火地往回赶,终于在让他在七天时间就要结束之前,准时赶了回来,算是送了一口气。不过进洞一看,刚放下的心又提到了嗓子眼,我徒弟呢?我的身体呢?都不见了啊,这下子可完喽,堂堂一代宗师,位列仙班,现在闹得连个身体都没有,无家可归了啊。七天就要过去,阳神出体不能超过七天,马上就要魂飞魄散了,这可如何是好?没法子,出去找找吧,李玄,确切的说,李玄的阳神,一边出了山洞四处寻找,一边抱怨:拜了个爱凑热闹的师父耽误时间也就罢了,还收了个这么不懂事的徒弟,真是祸不单行啊。我怎么就这么倒霉?喝口凉水都能把牙塞了;放了个屁,唉,把脚后跟砸肿了……

李玄正在焦急寻找,剩下的时间眼看不多了。忽然眼前一亮,前面路边躺着一具尸体,近前一看,是个乞讨要饭的刚刚死在路边。李玄的出体之神也没得挑三拣四了,好死毕竟不如赖活着,管不了那么多,眼睛一闭,牙一咬,干脆就附在了乞丐的尸体上,有记录的最早的“夺舍”就如是这般发生了。等安顿下来,李玄起来一看,这乞丐长得丑也就罢了,还瘸了一条腿,心里这个晦气啊……后来太上老君也觉得不好意思,安慰李玄这是命数难违,并送李玄两件宝物,葫芦一只和铁拐一根以作弥补,李铁拐之名由此而来。

我们做饭的时候总要添油加醋,否则就没滋没味。同样,故事在流传过程中,为了故事吸引力或其它一些原因,不可避免地也会不断地在其中添油加醋,以至于最后形成的故事,跟最早的“故事原型”相比有了天渊之别。上面的“李玄夺舍”故事,历史上是否真有其人其事我们暂且不论,但可以肯定的是,上述故事相对于最早的“故事原型”,已经添了很多油和醋,这种篡改足以让读者对此事的认知产生误解。下面我们就把“李玄夺舍”的最终故事还原,还原到最原始最真实的最朴素的样貌。

推理起来,故事的原始形态应该是这样的:李玄早年修行长生不老之术,可惜人不胜天,肉体还是不断地衰老下去,到老无成,撒手西归。本来这是一个悲剧,不过多年的功夫毕竟也不是白下的,在修行中,李玄的凝神之术已经达到了相当的水平,能够长期离体而不散。死亡之后的李玄,灵体出窍四处游荡,但这样长久逛游下去也不是办法,没有身体的防护,灵体仍会慢慢消散,还是有个身体好啊,恰好路边有具乞丐的尸体,李玄的小宇宙爆发,灵光一动,索性附在尸体上,起死回生了。

两个故事的不同之处就是关键所在,有心的同学可能经体会出来了。显然,第一个故事对李玄的事迹做了很多神化,而第二个故事则把更贴近真实的情况如实道来。

首先这个“夺舍”方术本来是不存在的,但是李玄在一次无意试验中发现发明了“夺舍”法,正如传说中鲁班偶然发明了锯一样,所以李玄实际上是“夺舍”方术的始作俑者、专利拥有者。

其次李玄发明“夺舍法”之后,把这个方法传授给徒弟。历代徒弟经过各种改进,终于把“夺舍”法发扬光大(甚至因为改动很大而另换名字),并形成一大群体,而这一群体的主要传承者,就是民间所熟知的八仙。所以在《八仙得道传》里,八仙里以李玄的辈分最高,功夫也最高,概因他得太上老君的亲传,并收徒汉钟离,汉钟离又收徒吕洞宾,吕洞宾又收徒其它人等。

再次,李玄虽为祖师,但这不等于他的功夫是最好的,正如莱特兄弟虽为飞机的祖师,他们的飞机显然比不过后世的飞机。在民间,吕洞宾的名声要更响亮一些,功夫更吃香一些,可推知李玄的弟子一直在努力改进祖法并且超越前辈。韩愈说:弟子不必不如师,绝非谦虚之言,本来就该如此嘛。

所以吕祖全书仙派源流里记载:大道之传,始于太上老君,而盛于吕祖。溯其源,少阳帝君得老君之传也。两传而得吕祖云。盖少阳帝君王玄甫,传正阳帝君钟离云房。钟离祖传孚佑帝君吕纯阳。吕祖传海蟾帝君刘成宗;又传重阳帝君王德威”(有传言认为王玄甫可能就是李玄)。“盛于吕祖”之言,足证北派修法的不断改进与发展,到了吕洞宾才真正开宗立派。

最后,李玄的徒弟虽尊李玄为祖师,但是如果照直说李玄修炼长生不死失败,那这个祖师也未免太丢份了,弟子们也跟着面上无光。于是弟子就把原来故事改动一下:把李玄没能肉体长生的原因归罪于徒弟的疏忽大意,继而给李玄按上太上老君这个名头响亮的师父,并且又拿出“命数难违”作为借口。一言以蔽之,就是为尊者讳。

综上所述,夺舍法最早由李玄发明,并且经过历代的改良,是为北派修法的源头之一。由此也可见作为源头的夺舍法其实还是不够成熟,换言之,技术含量并不高,普通人在一定机缘下,也可能实现,所以古文中多见有相关事例记载,虽并不冠以夺舍之名,实质则差不多。《聊斋志异》中“长清僧篇”即是其中典型一例。

再如袁枚《子不语》中载“灵壁女借尸还魂”事:村中有农妇李氏,年三十许,貌丑而瞽,病臌胀十馀年,腹大如豕。一夕卒,夫入城买棺。棺到,将殓,妇已生矣,双目尽明,腹亦平复。夫喜,近之。妻坚拒,泣曰:“吾某村中王姑娘也,尚未婚嫁,何为至此?吾之父母姊妹,俱在何处?”其夫大骇,急告某村,则举家哭其幼女,尸已埋矣。其父母狂奔而至。妇一见泣抱,历叙生平,事皆符合。其未婚之家亦来视,妇犹羞涩,赤见于面。遂两家争此妇,鸣于官。砚庭为之作合,断归村农。乾隆二十一年事。

又如纪晓岚《阅微草堂笔记》中载“借尸还魂”事:胡中丞文伯之弟妇,死一日复苏,与家人皆不相识,亦不容其夫近前。细询其故,则陈氏女之魂,借尸回生。问所居,相去仅数十里。呼其亲属至,皆历历相认。女不肯留胡氏。胡氏持镜使自照,见形容皆非,乃无奈而与胡为夫妇。此与《明史-五行志》司牡丹事相同。

类似的事例在古代典籍记载当中尚多,无法一一列举。

“夺舍”是佛教的称呼,密宗称为“迁识”,道教称为“换形”。“夺舍”重的是换肉体,“迁识”重的是意识的延续,“换形”则重死后借助新的肉体继续修行。

关于夺舍的用途,在《阅微草堂笔记》里记录如下:释家能夺舍,道家能换形。夺舍者托孕妇而转生;换形者血气已衰,大丹未就,则借一壮盛之躯,与之互易也。也就是说,修道者往往不甘心这一辈学到的东西就这么散失,因此竭力维持此生意识,只是换个肉身而已。

关于夺舍的原理,《阅微草堂笔记》里含糊点出:人有不伏其死者,所以既死,而此气不散,为妖为怪。如人之凶死,及僧道既死多不散,神道务养精神,所以凝聚不散。也就是说,其原理即是采用某种手段,使得在死后精神能够凝聚不散。

那么在哪里能找到精神凝聚不散的练法呢?各位同学运气不错,笔者这里有本传承了2000多年的修行秘籍,在此秘籍中记录了“凝神”的修炼方法。笔者犹豫再三之下,终于下定决心,忍痛割爱,准备将此秘籍限量印刷发售,欢迎抢购。

此本古传修行秘籍,在江湖上也是赫赫有名,被尊称为《南华真经》,也就是《庄子》啦。

《庄子》里记载:仲尼适楚,出于林中,见痀偻者承蜩,犹掇之也。仲尼曰:“子巧乎!有道邪?”曰:“我有道也。五六月累丸二而不坠,则失者锱铢;累三而不坠,则失者十一;累五而不坠,犹掇之也。吾处身也,若厥株拘;吾执臂也,若槁木之枝;虽天地之大,万物之多,而唯蜩翼之知。吾不反不侧,不以万物易蜩之翼,何为而不得!”孔子顾谓弟子曰:“用志不分,乃凝于神,其痀偻丈人之谓乎!”

译文如下:孔子到楚国去,走出树林,看见一个驼背老人正用竿子粘蝉,自如地就像在地上拾取一样。孔子说:“先生真是巧啊!有什么窍门吗?”驼背老人说:“有啊。我经过五、六个月的练习,在竿头累迭起两个丸子而不会坠落,那就很少失手;迭起三个丸子而不坠落,那就十拿九稳;迭起五个丸子而不坠落,就跟在地面上拣拾一样容易。我立定身子,犹如地面断木一样稳固扎实;我举竿的手臂,就像枯木树枝一样纹丝不动;虽然天地很大,万物品类很多,我一心只注意蝉的翅膀,从不思前想后,绝不因纷繁的万物而改变对蝉翼的注意,怎么可能不成功呢!”孔子回头对弟子们说:“用志不分,凝聚精神,说的就是这位驼背的老人吧!”

佝偻丈人的这个寓言,说的就是凝神之术。首先选定一个目标,这个目标需要全神贯注才可能达成,这就逼迫着你聚精会神,时间久了,自然就能够到达“制心一处”的境界,外在的纷纷攘攘已不能使你分神了。其实所谓心性修行,就是精神体操,肌肉能锻炼,精神当然也能锻炼了。

打个不太恰当的比方,我们的精神类似于一个充满的气球。玩过气球的人都知道,再饱满的气球,最终都会慢慢地干瘪下去,概因气球总有漏气的地方。年轻人的精神正如饱满的气球,但是人的眼耳鼻舌身意六识,都是神在泄露时所经由的孔径,我们常说的七窍生烟,其实就是神在泄露。等泄露多了,神自然就散了,人就老年痴呆了。

凝神就是把神凝住不使外泄,类似于地球靠自身的强大引力,吸住大气层使其不能外逸,所以能够天长地久。通过凝神术的锻炼,人的神能够做到凝结不泄,即使肉体已死,精神却仍能维持较长的时间,在这段时间里就可以找个新的皮囊,这就是“夺舍”。当然这只是宗教的说法,天知道到底有没有这回事。不过可以确定的是,“凝神”的养生意义超乎想象,人的一生是有命数的,即使你不相信死后能够精神不散,“凝神术”的锻炼至少能够尽量减慢人的先天气数的消耗速度,极大延长人的寿命,这点毫无疑问,欲养生者不可不知。

凝神术有成的人,表现为心性淡泊,外界的声色犬马很难使其心动,说白了就是很有“定力”的那种感觉。《长清僧》里的老僧即是如此,他道行高洁,年七十余尚且健康,死后灵魂不散,重得年轻人的身体之后,高门望族、金银财宝、妻妾美貌仍不能动其心,可见其定力之深。

蒲松龄评价长清僧说:“人死则魂散,其千里而不散者,性定故耳。余于僧,不异之乎其再生,而异之乎其入纷华靡丽之乡,而能绝人以逃世也”,真是一语点出天机。笔者本以为蒲松龄就是个爱听鬼故事的落魄文人,待看到这段论述,方知蒲老先生对佛家思想有很深的领悟。可叹科举名利场,生计艰辛所,人情冷暖关,人心尚古的当时,对佛法领悟很深的蒲老先生尚且未能做到心性上的不动如山,何况生活在嚣嚣尘世的当代人……

爱华网

爱华网