清末民国,西安历史上颇出现过几位外省籍的风云人物,湖北的万炳南、吴世昌是,山西的景梅九、李岐山是,河南的张钫、张凤翙也是(名高如冯玉祥、张学良者,更不用说)。

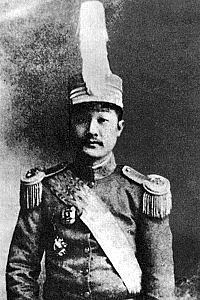

张凤翙(1881—1958),字翔初,原籍河南沁阳,光绪初年家乡灾荒,随做铁匠的父亲辗转流寓西安,久之遂入咸宁县籍;幼失怙恃,承四哥供给,入塾就读,19岁考中秀才,废科后考入陕西武备学堂,未毕业即被选派日本士官学校深造,与后来成为日本著名战犯之冈村宁次有校友之谊,识者者称其“相貌秀伟,态度严正,不滥交际,不轻然诺,但胸有城府,敢作敢为”,用陕西话说,绝对是个“咥大活”(意即干大事)的。

辛亥脱颖而出

留日期间,先生即已秘密加入同盟会(一说同盟会外围组织“日知会”),但行止缜密,表面不事革命而心向往之。宣统元年(1909年)回陕后,以才被授新军混成协司令部参军,旋兼二标一营管带。时协统王毓江为陕抚恩寿亲信,通贿鬻官,坐吞空饷,“党人彭仲翔、张聚亭、陈会亭、马彦若诸君,联名摘发其奸”,先生亦“由咨议局揭恩、王狼狈不堪状于资政院”,致“王与其羽翼被褫,恩亦罢去”。继任刘鸿恩用其所长,忌其所能,二标标统周殿奎系旧军人,亦与其不睦,先生皆心知肚明而隐忍不发,“打起精神在教练部队上用功夫,以争取成绩,从而堵住刘、周对他寻隙攻击的借口”,潜以长于治军、敬事公允,在中下级军官中树得较高的威信。其私下曾对知己如张钫(伯英)、钱鼎表示:“绝对主张革命”,“将来一定出来干”,并嘱其“切要机密,以免偾事”。

陕西反清革命,经勿幕先生多年辛苦经营,颇具良好基础,辛亥年(1911年)中秋节,即曾潜拟联合武昌同时发难,两地当时都盛传“八月十五杀鞑子”以为暗号,惜因秘密早泄等故均未发动。后武昌仓卒首义,适值勿幕先生赴北山办事,张钫、张仲仁等新军中人闻讯激动,又以风传清吏惊弓将搜捕党人,自觉形势危殆,迟则为敌所制,遂密议10月22日(农历九月初一)举事,并推钱鼎登高指挥。钱字定三,白河人,保定陆军学堂毕业,温文多才,时任一标三营营副,以党人而运动新军,亦陕西革命党之中坚人物,一再以资望不足恐难胜任而谦辞,并力荐凤翙先生以代己,大家遂改推凤翙先生。21日(农历八月三十日)晚,张钫、钱鼎约先生至营部大操场,通报众意,先生略加沉思,即慨然答应曰:“这是革命大事,既承大家不弃,要我出来干,这是义不容辞的。成功了是国家民族之幸,万一失败,你们都说由我一人主使好了,千刀万剐我愿一人承受。既然决定明天起义,那就事不宜迟,明早发饷后各方面的主要人在林家坟开会,决定起义部署。”22日早林家坟(在西安西关)会议,张钫宣布响应首义,凤翙先生指挥,钱鼎副之,与会者咸表同意。时间则有人提议缓至26日(农历九月初五)或28日(农历九月初七),先生以为事不宜迟,言称“我们响应武昌起义,推倒清政府,这是革命义举,是生死大事,成功了是国家民族之幸,失败了就流血杀头,不是儿戏。据确实消息,巡抚衙门已决定把我们新军最近几天就调出去,还开了要逮捕的革命党人名单。时机已不许我们再迟延,迟延就是失败。因此必须当机立断,今天就干。我蒙大家不弃,被推举出来,这是救国大事,义不容辞。我向大家有个要求,要听我命令,还要互相团结,不论同盟会还是洪门帮会都是一家。成功后大家都是革命功臣,都有前途,万一失败,你们可以说是我张凤翙一人领头主使的,千刀万剐,我一人承受。”恳切畅明,数语即集中众志,一致决定午间12时动手,先占军装局(今西安八中所在),取得枪支弹药后,再行进攻满城,会毕按其部署分头行动。后来攻占军装局战斗因故提前打响,其他各路也亦提前动手,很快就占领了军装局和鼓楼、南院(巡抚部院)等重要据点、衙门及城内除满城以外之广大地区。当晚,先生又与各领导人集议,确定如下稳定局势之措施:

一、起义军定名“秦陇复汉军”,推先生为大统领,在军装局设临时司令部,刻行“秦陇复汉军总司令部关防”,以统一政令和指挥,协同作战。

二、速出安民告示,文曰:“各省皆变,排除满人,上征天意,下见人心;宗旨正大,第一保民,第二保商,三保外人,汉回人等,一视同仁。特此晓谕,其各放心。”

三、次日起进攻满城:钟楼以北至北城墙一段,归钱鼎指挥,万炳南、张云山率众担任主攻;钟楼以东至东城墙,先生亲任主攻,马玉贵、刘世杰率众配合,占领满人聚居区。

四、西城南校场清军巡防队哥老会弟兄居多,由张云山、万炳南联络,促其起义,以解后顾之忧。

这些措施,关乎成败利钝,表现出先生关键时刻卓越的领导才能。两天后,满城攻破,巡防营反正,西安起义遂告成功,从而一举奠定陕西北方首个起义省份,全国最早响应首义省份之一的历史地位,也使清廷固守陕甘、收复东南的图谋顿成泡影。于是清廷急令河南陆军一协(后复增加赵倜、周符麟二部)进攻潼关,命西安起义时远遁甘肃之升允(前陕甘总督)以“勤王”名义,率甘军张行志、陆洪涛两部暨回军马安良部,反扑西安,致陕西立陷两面受敌之局。时洪门若干舵把子自认大功告成,群起争抢革命果实,万炳南、张云山等主张用“洪汉军”取代“复汉军”之名义,万炳南还公然提出与先生分庭抗礼,革命内部几呈自相火并之势。先生处变不惊,10月25、27两日两次召集各方会议,讲明形势,商议成立军政府,在坐定大统领(后相继奉命改为秦省都督、陕西都督)之后,公推钱鼎、万炳南为副大统领,下设总务、军政、民政等部,由张钫、郭希仁、李元鼎等革命党人分掌中枢,慷慨分设兵马、粮饷、军令正副大都督六个,以安抚张云山、马玉贵、刘世杰诸会党首领,准备迎敌,并委井勿幕、陈树藩、张宝麟等位各路招讨使(或宣慰安抚招讨使)以收复各县,经略四方,旋踵间化危机于无形。局势底定,即遣张钫(时任军政部长兼第一师师长)拒敌于东,派张云山、万炳南阻敌于西,而以勿幕先生为北路招讨使,安抚渭北,扼守要隘,“援河东(即今山西省),下潞州,窥平陆,以扰毅军后路,解潼关之围”,自己则坐镇运筹于西安后方。潼关两次失守,先生急驰前线组织反攻;乾县不幸被围,先生速赴醴泉(即今礼泉)侧击以解之,在长达5个多月的艰苦对抗中,长袖善舞,尽显英雄本色,终以劣势兵力,坚持至最后胜利,有力地支持南方新建的革命政权之同时,又鼓舞和催生了北方各省革命的发动,加速了清王朝的崩溃,在辛亥革命史上写下了光辉的一页,为近代诸般落后的陕西争得了一份难得的荣耀。

创办西北大学

辛亥革命后,凤翙先生督陕数年,其间曲附袁世凯,排挤井勿幕,枪杀万炳南,屏退革命党,起用旧官僚,追剿白朗军,和“二次革命”时捕邹子良、马开臣诸反袁义士,导致袁系陆建章得以顺利入陕,使此后陕局战伐不休,鱼烂多年,至今为人所诟病。但是先生督陕期间,“对陕西推行新政,革除旧俗,还是很努力的。为提倡女子放足,男子剪发,兴办学校,改良戏曲,破除迷信和查禁鸦片等等方面做了不少事,也取得了一些成绩。”西安红十字会、西安易俗社均系先生督陕所遗德政;西安东、北两条开阔大街,亦先生督陕时留予后世者。其中尤堪载入史册的,便是西北大学的创建。

西北大学是当今西安历史最久之高等学府,其历史究应从何算起,目前尚存争议,但固执“陕、京两源”之说的西大《校史稿》,坚持将先生创始这段,视作其骄人的一页,不遑多让。这当然尽可探讨,但先生当年创建此校之识见,之魄力,之坚韧,则为世所公认,未可磨灭。此校肇建于民国元年,之前,先生曾与窗友惠春波等创办菊林小学;之后,又与宋联奎等创办菊林中学(市二十一中即今西安旅游职校前身),为地方教育可谓情有独钟。史载当时西安高等教育仅有陕西高等学校、关中法政大学、三秦公学(辛亥后先后由陕西高等学堂、陕西法政学堂改得或新设)诸校,系科亦仅政治、法律、经济,外加高等英文、高等数学和留学预备班而已,与陕西暨西北急需大批建设人才之形势颇不适应。先生明鉴于此,遂于1912年3月戛然揭橥创办西北大学之主张,联络钱鸿钧、马凌甫、崔云生、郗朝俊、党松年康寄遥等诸贤,成立学校创设会并躬任会长,推钱鸿钧为校长,决定以陕西高等学校、关中法政大学、原陕西农业学堂、原陕西实业学堂、原陕西客籍学堂为基础,筹组之。学校初名关中大学,校址位于法政学堂旧址(老关庙十字万寿宫一带),后“协同旧日高等学校校长及农业学堂校长,悉心商酌,拟将关中大学即更名为西北大学。除现开之法律、经济、政治及大学第一部预科各班外,并将旧日之农业、实业两学堂改为本大学农业分校,高等学堂改为本大学预科,以旧日之客籍学堂改为文科分校。其开办常年经费,即用以上各学堂之经费。”教师20多名,除省内几个留日归国学生和前清举人外,多为外省籍人,学生则是由省内各县和甘肃、新疆所招中学毕业生、肄业生,前清生员(秀才)及私塾读书之社会青年,以陕籍为主。筚路蓝缕,以启山林,以彼时经费之绌,校舍之陋,先生勉为其难,于此校寄望之深,筹划之苦,实有非语言可以形容者。据载为根本解决经费与校址之困,先生曾着督署上书北庭,咨请立案即报个“国家”户口,教育部不仅竟以“大学规模浩大,经费浩繁”不予批准,而且指责其集合几所专门学校和实业学校筹办大学,“尤足以妨碍普通教育之进行”,勒其停办。先生愤极,遂躬自致函教育部,痛申如下办校之由:

其一,西北大学之设,关系与现实建设:“武昌起义,秦中继起,甘、新僻远,亦举义旗,比较东南未遑多让。自统一政府成立之后,服务中央政府者,西鄙之人,乃落落如晨星,非勇于破坏,不屑于建设,人才难得,无可如何,不得不诿卸于东南诸贤,使之独任其艰巨!国民责任之谓何?无以对国家,尤无以对东南各省。积惭恧而为奋勉,求根本之解决,固有西北大学之发生。”

其二,西北大学之设,关系将来之建设。称“政体改良而后,无论立法、行政,非有高等学识者,断难胜任而愉快。东南风气开通,具有高尚知识者,所在多有,尚力图进步,急急然有南京、广东、湖北大学之经营,西北闭塞日久,若不早为培植,恐愈趋愈下,将来文武法官之考试,西北必少合格人才。东南纵号多才,未必能敷全国之用,而地区所限,于立法机关将奈何?以不健全之分子,而畀以立法之特权,影响所及,良非浅显。一肢痿痹,累及全体,西北不竞,岂国之福?!”

其三,西北大学之设,关系于外部之防御。以“俄库协约,西北首当其冲,纵此次和平解决,而野心未死,来日大难欲取决于疆场,须布置于平日。布置方法,千经万纬,要必以培养人才为前提。东南风气悬殊,风霜之苦、跋涉之艰,与夫鞍马之驰骤、食麦饮稣之淡泊,皆西北所长而东南所不能耐者也。重洋商战,宜注重东南;大漠边防,宜注重西北。”

义正词切,进而并对该部“经费不裕”、“妨碍普通教育”之谬论,和不给经费责其停办的命令,给以劝谕和反驳,说“大学经费及普通教育两事,原为不可少之问题,而本都督环顾东南,谛视西北,默察现在,玄想将来,无论从何方观察,似应为破釜沉舟之计,不敢贻因噎废食之讥。”筹办西北大学,“非该校长好为铺张,亦非本部都督自取苦恼,此其中实有设立之必要,无停辍之可言。”中央政府挹注此项经费,“实为无可脱卸之义务,无论如何,要当勉为其难。”“交通便利之省份,设立大学尚可暂行缓图,若西北则地方如此辽阔,关系如此重大,人才如此缺乏,内观外顾,忧心如焚,急起直追,犹虞不及”,停办该校,有若“荡舟激流,势难中止”!同时速与甘、新两省商议,全力以赴继续该校的创设。

先生所创西北大学,对陕西之影响巨大而深刻。学校创办艰难,存在时间亦不长—1914年6月,当学校克艰前行、粗显雏形时,先生被袁世凯以扬威将军衔调往北京,督位为袁氏亲信陆建章取代,致该校1914年春开学不久,即被明令撤销,改名陕西法政专门学校,校址随之迁至东厅门今西安高中一带。然而,该校留予陕人的记忆则是永恒的。此后刘镇华主陕时创办大学,仍以“西北大学”命名;西北联大战后复员定址西安,亦以“西北大学”命名;今之西北大学欲前伸其历史,《校史稿》更是遥尊这段“西北大学”为其前身,动机容或有异,却无疑都反映出对其存在与功绩的肯定,有着对先生办校德泽的一致怀念与敬重。

步毛泽东韵咏雪

凤翙先生在陕,功过显著。表面看,被袁世凯以杨威将军调京后,其深居简出,懒问世事,后来回陕定居,亦长期绝迹政坛,俨然一社会贤达,官绅大佬,似不再有新的建树,然其骨子里仍心存正义,国民在抱:张勋“丁巳复辟”,他曾只身回陕欲组织讨伐;陈树藩督陕乖张,他曾以老上司身份直言规劝,“两下几致挥拳”。蒋介石上台后,先生以“心中古井无波,不愿再作冯妇”,婉拒他人之游说,始终与蒋保持着距离;胡宗南当权有宴必请,请必上座,先生例不致词,每以宴罢高唱秦腔漫应之,宛如闲云野鹤一般,对军政从不表示任何意见。但卢沟桥变作回陕定居后,先生曾以国民参政会参政院和陕西临参会议员之身份,力主抗战到底;张季鸾先生病逝后,先生力倡周年迁回西安南郊安葬,并与张钫、冉寅谷等耆旧联名上书陕省当局,于城内革命公园为之辟地建立纪念碑亭一座;1946年3月国民党特务捣毁秦风工商报社,先生领衔景梅九等数十人,签名直电蒋介石以示抗议,引起郭沫若、沈钧儒“等人的响应。

先生诗书兼擅,人谓“一笔汉隶,为众所望”,霍松林主编《历代咏陕诗词曲集成》(近现代上)曾收其诗词13首,其所撰“少年头等闲白了,念三十功名尘与土,人思鹏举;阳春脚大步来兮,历百二河山壮且雄,岁在龙躔”联语,气魄、功力,至今为人称道。1945年毛主席赴重庆谈判期间,柳亚子欲编《民国诗》以遂亡友林庚白遗愿,拟将毛《七律·长征》收入其中,索之于毛,并请毛对传抄之误予以校正(毛《七律·赠柳亚子先生》“索句渝州叶正黄”句即指此),主席又抄录其1936年2月率红军东征途中所作《沁园春·雪》词赠之。柳如获至宝,衷“推为千古绝唱,虽东坡、幼安犹瞠乎其后,更无论南唐小令、南宋慢词矣”,自叹“词坛跋扈,不自讳其狂,技痒效颦,以视润之(毛字),始逊一筹,殊自愧汗耳!”,欣然次韵以和,并在他与尹瘦石合办“柳诗尹画联展”上,将毛原词暨其和词,一并展出,亲予讲解,嗣复送至重庆《新华日报》,要求发表。《新华日报》社经向延安请示,旋以《沁园春》为题,仅将柳之和词刊出,略附“次韵和毛润之咏雪之作,不尽依原题意也”小序以明原始。尽管如此,“毛润之先生能词”,仍翕忽传开,其咏雪一词,亦不胫而走。《新民报晚刊》副刊编辑吴祖光先生,认为“这首词从漫天飞雪的北国风光写起,从长城内外到大河上下;从妖娆多娇的壮丽河山到历朝历代的开国君主;从景到人;从古到今,归结为‘数风流人物,还看今朝’,从风格上的涵浑奔放来看,颇近苏、辛词派,但是遍找苏、辛词也找不出任何一首这样大气磅礴的词作,真可谓睥睨六合,气雄万古,一空倚傍,自铸伟词”,觉得“只有这一个人才能写出这一首词”。遂从王昆仑等人那里抄得原词,并努力补足词中遗漏的几句,不顾周恩来劝阻,冒险在该报刊出,且加按盛赞其“风调独绝,文情并茂,而气魄之大乃不可及”。结果山城轰动,全国遍闻,一时间唱和四起,毁誉交加。《中央日报》、《和平日报》等组织易君左等人以唱和为名,诬蔑共产党“杀人掠地”,致“神州离碎,浊浪滔滔”,攻击共产党军队是“草莽英雄”、“杀吏黄巢”,指责其宣扬封建帝王思想,是“苻坚僭妄”,想当“英王霸主”,鸦鸣蝉噪,极尽丑诋。郭沫若则“十二月十一日在重庆《新民报晚抗》上发表了他的和词,无情地揭露了国民政府的内战、卖国政策,严厉批判了美国政府支持蒋介石的内战的反动行径。接着又在《客观》杂志上发表了第二首和词,对《大公报》文章所说的什么‘帝王思想’和易君左一伙诬蔑攻击的反动谰言,痛加斥责。”(尹凌《〈沁园春〉咏雪词在重庆传诵时的一场斗争》)。黄齐生代表延安各届赴渝慰问“较场口血案”中被国民党特务打伤的李公朴、郭沫若、施复亮等民主人士,“眼见蒋管区特务横行,国民党反动派玩弄假民主真独裁的鬼把戏,和易君左辈‘褒颦妲笑’的丑恶嘴脸,非常气愤”(同前第69页),亦写一首和亚子词发表于重庆《民主》周刊,畅言“天道好还,物极必反,朽木凭他怎样雕”,认定民主必定要战胜独裁。国统区正直善良如崔敬伯(财政学专家,时任国民政府财政部直接税署副署长,解放后应邀出任中央人民政府财政部税务总局副局长)、吴景渊(著名考古学家)等人也相继发表“仁人之词”,传达出广大正义爱国知识分子对时局的关切,对毛泽东的崇敬和社会良心的向背。

这场斗争亦曾波及到西安。当时《秦风日报·工商日报联合版》、《西京平报》等地方大报均相继刊出不少名家之作。其中有直接步和毛词者,有和毛词发表后引致新唱和者,时任省临时参议会议员和参政会参政员的翔初先生,亦在郑伯奇主编的《秦风·工商联合版》副刊《每周文艺》上,发表了他的《沁园春·同毛泽东韵咏雪》。

此词是1946年2月10日,和毛词暨柳亚子、郭沫若三首和词一并刊出的。原词如下:

盼到天晴,初日才临,午雪又飘。者为银世界,清光皎皎;无情草木,罪恶滔滔。独有幽人,诗驴岭上,贪访梅花雅兴高。问何处,一枝冷艳,雪里妖娆。

也应万态千娇,定一遇迥风折舞腰。笑多情如我,闲吟梁甫;枭雄如彼,感写离骚。却似鵷雏,垂涎腐鼠,趁势横空拟大雕。推衣起,正中原多故,走马来朝。

据先生自注,此词写于“正月初四日”,即1946年2月5日。上阕取象征手法,下阕数处用典。其中“迥(应为迴)风”,即所谓的旋风,唐杜甫《对雪》:“乱云即薄暮,急雪舞迴风”即是;亦作曲名解,汉郭邦宪《洞冥记》四:“帝所幸宫人名丽娟,每歌,李延年和之于芝生殿,唱《迴风》之曲,庭中花皆翻落”即是,先生似取前意,盖以俗多谓此风不祥。“梁甫”,即《梁甫吟》或《梁父吟》,乐府楚调曲名,原为慷慨悲凉之挽歌,诸葛亮、李白均曾依曲作辞,分别叙齐相晏婴二桃杀三士事,和抒己壮志难酬之心绪。宋王安石《次韵酬昌叔羁旅之作》:“客主竟何事?萧条《梁父吟》。”清康有为《己丑上书不达出都》:“落魄空为《梁父吟》,英雄穷暮感黄金。”均指后者而言,先生似亦如此。“离骚”,楚辞篇名,传为屈原见志之作。“鸳(当为‘鵷’)雏腐鼠”,事见《庄子·秋水》:“惠子相梁,庄子往见之。或谓惠子曰:‘庄子来,欲代子为相’。于是惠子恐,搜于国中三日三夜。庄子往见之,曰:‘南方有鸟,其名曰鵷雏,子知之乎?夫鵷雏发于南海而飞于北海,非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。于是鸱得腐鼠,鵷雏过之仰而视之曰:‘吓!’今子欲以子之梁国‘吓’我邪?’”“走马来朝”,原作“来朝走马”(一说“趣马”),典出《诗·大雅·绵》:“古公亶父,来朝走马”句,因押韵需要而倒装,原系叙述周太王开国故事。郑玄笺:“延期避恶早且疾也。”孔颖达疏:“清朝走马,未是善事,诗人言之,必有其意,故知其避恶早且疾也。”

伯奇先生将先生此词与毛词暨柳、郭和词一起发表,很是耐人寻味。如前所述,毛词在渝刊出后,不旋踵间,各地报刊几无例外地陆续发表步韵唱和之作,否定、谩骂者有之,赞美、欣赏者亦不乏人。先生显然对此有所洞见,其发为此词词亦显然心有所慨,意有所指;编辑将其并柳、郭两大家和词同时刊出,其倾向性,及其对先生在这场因词勃起之思想文化战线上围剿与反围剿中所取立场的评价,亦同样显而易见的。词中间,先生以一避世隐居者(幽人)自况,以雪代表严峻逼人之战云,不无隐忧地指出,好不容易盼到抗战胜利,和平没享受几天,该死的内战似乎又要打将起来(盼到天晴,初日才临,午雪又飘),阴霾遍布,国家又将陷入内战淖中,备受蹂躏了(者为银世界,清光皎皎)。那些战争狂人,真是天良丧尽,罪无可逭(草木无情,罪恶滔滔)!身为爱国者,此时他无权无势一如隐者,但却深深地系念着国运民命,苦苦思考、执著探索着如何使其摆脱战争、走向和平,满心希望国家能有个好的前途,可是计无所出,诚不知路在何方(独有幽人,诗驴岭上,贪访梅花雅兴高,问何处,一枝冷艳,雪里妖娆)。先生以为,八年浴血奋战,赶走外敌,国家实在应该安定下来,好好建设建设了,然而曾几何时,人们这天真美好的愿望,却又注定将被罪恶之内战所击毁,化作泡影矣(也应万态前娇,定一遇迴风折舞腰)!眼下最需要者,乃有人挺身力挽狂澜,免使国家重陷内战泥潭,可惜闲散如己,无力回天,只能徒叹奈何,在词赋这小玩意中空寄一腔抱负,藉抒悲愤,强力如毛泽东者,则应考虑如何制止内战爆发,以行动脱国家于危难,不应该也舞文弄墨,写这些聊遣志兴的东西,这不仅于制止内战无补,反倒易受人以柄,让当轴者心存疑惧,意其觊觎其“江山社稷”,让许多不明真相的人们也跟着产生误会(笑多情如我,闲吟《梁甫》,枭雄如彼,感写《离骚》,却似鵷雏,垂涎腐鼠,趁势横空拟大雕)。时下国家适当多事之秋,中原逐鹿,前途未卜,能否避开战祸,尚需拭目以俟来朝(推衣起,正中原多故,走马来朝)!词的基调是反战的,字里行间满充着对战争的厌恶、焦虑和对和平的渴望。看得出,先生赞同毛主席有气吞山河之壮志,而不屑有帝王思想的观点,对毛之雄才大略和制止内战的能力也寄予很大希望,但是对此时发表《沁园春》词、非但不能解决问题反易徒招物议,却期期不大赞成。不过,其词末词以“实始翦商”的周太王之故事结句,看似假时以待,细察似又大有深意在焉。

因此,此词虽不必与毛主席、柳亚子、郭沫若诸大家比肩,然文词沉郁,寄托深重,也算得上不可多得的扛鼎之作,足以为西安在这场斗争中留下痕迹。而事实上,先生此词发表后,亦曾引起过较大反响,合阳党晴梵先生1946年4月1日即在《每周文艺》和之曰:“残破家山,晏岁归来,雪急风飘。见摸金搜粟,如狼似虎,愁何渺渺,世何滔滔!迟到春及,荒凉满地,依旧径兹荆棘高。极目望,仅一株新柳,自赏妖娆。比邻儿女犹娇,怎敌他频年饿细腰。念长征人远,把犁妇弱,只虑盐米,那解牢骚,纵有关怀,舂陵太守,诗句焉能穷刻雕。憔悴损,盼东山零雨,勿待明朝。”并有小序称:“初春天气,乍暖还寒。读张翔老和毛润之吟雪词,此公倔强不减当年。偶尔依声,用书所见,非和张亦非和毛也”,对先生此时此作多所推许。“诗为心声”,先生此词适为其忧国忧民真实心境之真实写照,尽管其当时词中对毛“吟风弄雪”之举不甚赞成,但其晚年之思想走向,此时即解放前三年,显然已经初露端倪。

“不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。”辛亥鼎革,成就了先生;创建西大,成就了先生,而步和毛词,自然也相当程度上影响了先生后来的道路。整个民国,先生都是陕西家喻户晓,国共双方谁也不能小觑的人物。胡宗南1949年5月西安撤退前,深恐先生留下将为共方所用,曾裹挟他和若干陕西名宿飞往汉中,先生戏称被人“拉票”,以不惯南方生活为由要求再飞兰州,从而最终留在了大陆。解放后先生回到西安,先后荣幸地被中央人民政府任命为西北军政委员会(旋改行政委员会)委员、陕西省人民政府副省长,直至1958年7月29日因病与世长辞。有人做过统计,辛亥革命各省都督中参加中共领导之人民政权者,仅先生一人。这当然与先生的长寿(享年78岁)不无关系,然而更重要的,恐怕还是和他辛亥革命的卓越表现有关,和他从未参加过任何争权夺利祸国殃民的内战和政治活动有关,和他晚年秉持之政治态度有关。辛亥关键一举,引爆了先生的英名;之后的韬光养晦和见机而动,也让先生终于看到了新中国的诞生,显隐之际,动静之间,全须全尾、淋漓尽致地展现出先生卓然不凡的事功与个性,亦浓缩并映衬出近代陕西一段波澜起伏的真实历史。

2011年6月20日于介然斋

爱华网

爱华网