“三修门:身修,离诸作为,如世间无益之事及其他出世之行法等,唯安闲宽坦令身安住。”

三修门,指的是身修、口修、意修。密宗讲究三密加持,是指身、口、意。三修门也是指身、口、意。第一就是“身修”,是建立在我们这个血肉之躯——身体上的修持方法。“离诸作为”,就是要远离种种作为,“如世间无益之事”,这个世界上没有益处的事情,比如搓麻将,这事没有益处,把宝贵的光阴都唐丧了、浪费了。诸位当中喜欢搓麻将的可能不算太少,还会以“三缺一”为借口,天天四合一,大战几回。这样不行!无益之事不能做。不做世间无益之事,这本身就是修行——身修。“及其他出世之行法等”,出世修行的方法很多,如果今天修这个,明天修那个,也不行。要一门深入,受持一个法,一直修到底。今天听张三说这个法好,就修这个法;明天听李四说那个法好,又去修那个法。这样朝三暮四,虽然所修的都是出世之妙法,也不会有效果,因为你心不专一,不能与妙法相应。何况,有很多法是无益之法。比如,念一个咒,可以在刀上钻个洞,这就是无益之法,于解脱无益。你一看能在刀上钻个洞,高兴了,好,我就修这个法。修这个有什么用处?

我曾听一位和尚讲过他自己出家的因缘:未出家前他是个打拳的,跟他的娘舅练拳、学剑。有一天,他在四川边界看到两个西藏小喇嘛抽鸦片。他看不惯,就去干涉:“哎!你们是出家人,怎么抽起鸦片来了?”小喇嘛说:“别看我们抽鸦片,我们有法术的。”他问:“你们有什么法术?”小喇嘛看他带着刀,便说:“用你带的刀砍我,我一念咒你就砍不动。”他听了感到很新奇,忙问:“真有这个法?”小喇嘛答:“当然有,不信就试试看。不过,你先等我把鸦片抽好。”一会儿,抽好了,“来,我念咒,你砍。”其实他不敢真砍,这把刀很锋利,把手砍断就不好收场了。他用刀背砍,!刀弹了起来。“哎哟,你怎么把我的刀弹起来了?”小喇嘛说:“你就是用刀刃砍,我也不怕。”“真不怕?”“当然不怕。”,“砍断了,我不管!”“不用你管,你砍好了。”这一次他是真用刀刃砍的,!刀又被弹了起来。他服了,心想:佛法真不错,比我练的这功夫还要好。他就是以这个因缘学佛法的。其实这是无益之法,学了没有用处。

“唯安闲宽坦令身安住。”只有安安闲闲、宽宽坦坦地令身安住,没有任何挂碍,不是紧张忙碌。《心经》云:“无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。”有挂碍就会恐怖、就会颠倒梦想。无挂碍,心空空的,胸怀就宽阔平坦。所以“君子坦荡荡,小人常戚戚”。小人患得患失,经常戚戚然不可终日;君子胸怀坦荡、安闲自在。诸位注意,安闲宽坦令身安住,就是身修。假如心里总是患得患失的,那就不相应了。安安闲闲、宽宽坦坦,令身安住,心里没烦恼,没有牵挂,总是心平气和、轻松愉快,身体就会好,病也不大生了。这样住在世间,才可以用功修法。这是身修。

“语修,无益之世间语及咒诵均止,安静如谷。”

三修门的第二门就是语修,是言谈话语方面的修持。

说笑话、奉承某人、贬抑某事等等,这些世间的闲话都是于修解脱道没有益的,都是无益之世间语。就某人某事争论是非长短,更是戏论。藏密的黑教里,有好多咒语并非修解脱道,都是治人的,那就是无益之咒诵。这些东西都不要去说它、不要去念它。“无益之世间语及咒诵均止”,我们学佛法、修解脱道,必须一门深入,其它东西都不要去瞎弄。世间无益的话不要讲,无益的咒语、课诵也不要去念。我们要做到“三少”:要心中事少,口中语少,腹中食少。人有个坏毛病,事情做完了,一有空闲,就张三、李四、王二麻子说个不停。修解脱道,那样是不行的。你默默不语,不是挺好的吗?“安静如谷”,话不要多说,心里安安静静的,就象空幽幽的山谷一样。“幽谷回声话晚烟”,你有问题问我,我就详详细细地、不厌其烦答复你;没问题时并不去思考分别,心里放教空荡荡的——“太虚饮光消契阔”。

“意修,离戏论思量、比对心想,即观想作意亦止。(恰恰用心时,恰恰无心用)”

三修门的第三门就是意修,是思想意识方面的修持。

心里装着成套的与解脱道无关的空理论放不下,有什么用啊?分析它、推论它,是“戏论”;思念它、评价它,是“思量”。应该“离戏论思量、比对心想”,心里空空净净,远离戏论思量,还要远离比对心想。样样东西都拿来对比一下,比较什么呢?到底是我好,还是你好;是我长,还是你长。这种居心是不平等的,正是妄想分别,这种“比对心想”更要远离。

“即观想作意亦止”。观想是修行的方法,我们在前面已提到过。想个什么东西,还是有作为之修。比如“观想念佛”,想阿弥陀佛在我头顶上,观我自己就是阿弥陀佛。观想都是作意的,即有所作为地鼓动思想意识。连这种观想、这种作意也要停止。只要好好观照就行了,念头一起就看见,看见后不睬它,不跟它跑。观想是渐次法,观想成功之后,还要再用功把观成的相破掉,才能见到本性。我师父(王骧陆上师)对此有个比喻:比如身上生了一大片疮,用药来医治,于是,疮口收敛、收敛、再收敛,最后敛成一个小口,乃至敛成一个点。其他地方都平复了,只剩下这一个点,比喻观想成功了。但这一个点也是个疮啊!若不除去,以后还会复发的。所以进一步要把观成的相破掉,这样才可以一劳永逸,才算是真的证入法身。相不破,本性不能显现。所以说观想法要多跨一道门坎。凡是有相密部都须多跨一道门坎,最后都要把相破掉。相怎么破?还须进一步做功夫,把这相观大,大、大……大到无边无际,相就没有了。反过来,把它观小,小、小……小到什么都没有。一个是放大,一个是缩小,就这样把它破掉。相破掉后,就见到了本性,但多跨一道门坎。大手印是最直接的大乘心地法门,不要这些过程。所以,说“即观想作意亦止”。大手印不走这条路,不跨这一道道门坎。念一起就看见,看见后不睬它,保护真心就是了。

括号里这句话是从懒融禅师的偈子里摘出来的,以对“意修”作个注解。懒融禅师的偈子很好,大家都喜欢引用,大多引用四句:“恰恰用心时,恰恰无心用;无心恰恰用,常用恰恰无”。完整的偈子是八句:“恰恰用心时,恰恰无心用。曲谈名相劳,直说无繁重;无心恰恰用,常用恰恰无。今说无心处,不与有心殊。”做功夫正在用心时,却不见有念可起,就是“恰恰用心时,恰恰无心用”。拐弯抹角大谈佛教名相,劳心费力;直指心源,不说余话,便没有那么繁琐、那么沉重。这就是“曲谈名相劳,直说无繁重”。大道无形、真心无相,虽然无形无相,却时时处处都在起作用;事事物物虽然都是它的妙用,觅它本身却又了不可得。这就是“无心恰恰用,常用恰恰无”。如今我们直接指出这个“无心”,直接说它,便又和“有心”没有什么不同,即“今说无心处,不与有心殊”。

“自顶至足,空如竹筒。心等虚空,超绝一切分别,离沉、掉、无记,而令等、持、惺、寂。灵明无取舍执着,住于本妙明净体性中,即大手印定。”

“自顶至足,空如竹筒”,就是从头顶到脚下,空空地象一个竹筒,整个身心空无一物,没有一样东西。你看那竹筒,把它放到水上,就顺水漂流,随弯就折,无论高高低低、沉沉浮浮,它都不管。一个浪头把它打下去,它马上又浮起来了,随缘沉浮。修行成就的人,就是这样,“随缘放旷任沉浮,化作春泥群芳护。”

“心等虚空,超绝一切分别”,胸怀要象虚空一样辽阔,不分美丑,什么都可以容纳。虚空当中什么东西都有,高楼大厦砌起来,虚空没说容不下。你把房子拆了,虚空也没宽敞;你把房子扩大,虚空也不狭窄。飞机飞上去,虚空不管;乌云密布、电闪雷鸣,虚空不曾动过声色,它不在乎。我们的真心本来就象虚空一样,不曾动过。现在我们认取真心,就要“心等虚空,超绝一切分别”。无论遇到什么事情,我都无所谓。虚空能容万物,我也能容万物。十方世界在虚空当中,十方世界也在我心中。无所住处涅槃,什么地方都能去,并不局限在一个地方。胸怀象虚空一样的博大,象虚空一样的宽广,象虚空一样的无住,象虚空一样的无著。虚空中并非无物,却毫无挂碍。“超绝一切分别”,就是把一切分别取舍的思想都超越断绝了。分别取舍都是妄念,是妄念都要绝断。

“离沉、掉、无记,而令等、持、惺、寂”,离就是离开。沉,是昏沉、打瞌睡。“懒牛上路睡事多”,就象那懒牛,不上路睡事倒不来,一上路就瞌睡起来了。有的人不打坐还好,一打坐就昏沉,呼、呼地睡。掉是掉举、妄念多。坐在那里七上八下地打妄想。这样做功夫绝对不行。我们要做到不昏沉、不掉举,但也不能落入无记。无记就是连正念也没有了,象块木头、石头,这样也不行。要了了分明,正念昭昭。我们常说观心、观心,要观住它,不能落入无记,正念还是要有的。

等即平等、持即均持,惺惺就是观、就是慧,寂寂就是止、就是定。所谓“定慧等持”,就是寂寂和惺惺均等,没有偏高或偏低。不是惺惺多些、寂寂少些,或者寂寂多些、惺惺少些,而是等量、均持。既是了了分明,又是寂然不动;既是寂然不动,又是了了分明。定和慧一体,定中有慧,慧中有定。只有一体,才可能等持。

“灵明无取舍执着”,真心灵明:即灵光独耀、迥脱根尘,灵光寂照、了了分明,没有取、没有舍,更没有执着,灵活明利,如水上擒葫芦,左擒左转,右擒右转,总是擒不到它。前面将它比喻为“空如竹筒”,竹筒和葫芦一样,漂在水上灵明无比,擒不到它。要没有取舍、没有执着,才能灵明。取、舍和执着都要彻底放下。

“住于本妙明净体性中,即大手印定”,在什么地方安住啊?在“本妙明净体性”中安住。真心本来妙用无边,本来光明无量,本来清净无染,这是真心的体性。在真心本体上安住,正是“无所住”。因为真心本体没有形相,无相怎么住啊?“无所住”而住,“即大手印定”。现在人们常谈大手印,什么是大手印?真心本体就是大手印。诸位明确了没有?不要再问大手印怎么结印啊?是左手、右手?真心本体就是大手印。妙用无边、光明无量、清净无染,无所住而住,就是大手印定。

“常如此修,忽于刹那间,如暗室灯燃,光明开朗。”

刚才讲的是身、口、意三修门。“常如此修”,常常这样修,就会突然猛着精彩。“忽于刹那间,如暗室灯燃,光明开朗”,刹那之间,就象黑暗的房间里突然亮起了灯,心光发露,豁然开朗。这是怎么回事?这是开悟了、桶底脱落了、打开本来了。这是打开了一大光明藏,心光朗照乾坤,十方世界都在你心中圆。不到这个地步,纵有悟处,也只能算是“心开一线”。只有一线光明,还不能算数。到了这个地步,就象大爆炸,“轰隆”一声,虚空粉碎、大地平沉,人、我、世界,统统消陨无余。这种情况什么时候来呢?不得而知,时节因缘到了,“啪”地一下就脱开了。没有一定的场所,不一定在什么地方。一定在家里面吗?一定在打坐的时间吗?都不一定!有时候是在路上,有时候是在公共场所,有时候是在睡梦当中,它都可能显现。功夫成熟了,时节因缘到了,它自然显现,这叫做“水到渠成”。流水涌了进来,渠道自然成功。若没有水,渠道就不算成功。你只要常常这样做功夫,时节因缘一到,忽然之间它就来了。这个“忽然”非常重要,不是指定哪个时候。如果有一个时候,你们就有等待心了,不可“将心待悟”啊!不能等待开悟,一有等待心就坏了,它就永远不来,永远不得开悟了。我们修心中心法的人,要注意了:不要记座数!不要念叨我已坐了几百座,还差多少就满千座了。不要记啦,赶快放下,记次数是不行的,这是等待心,要不得!脱开的景象是忽然之间爆发的,作功夫成熟了,自然会爆发。不要有等待心,还是努力地修吧!一听到我说“轰隆”一声,你们不要认为就象听到打雷的声音。不是的,只是有这么一个意境,你觉得“轰隆”一声,别人是听不到的。最重要的是好好做功夫。做功夫,它自然会来;不做功夫,它就不会来。你期待它,等着它,有了这个等待心,它也不会来。

“涅槃自性,俱生本觉之智光,全体毕现。立证无上正觉道。”

“涅槃自性”是什么呢?就是本来不生不灭的自性。

“俱生本觉之智光”。俱生,与我们的生命同时生起。本觉,本来就觉,不是某个时候才开始觉。俱生本觉之智光,就是自心本具、本来就有的智慧光明。

“全体毕现”,完完全全的、丝毫无隐的显现出来了,也就是亲自证见。现在,我讲你听,你是从耳朵听进去的,是从耳门所入。“从门入者,不是家珍”,要自己证到这个地步,“啪”地一下,打开本来,亲证一回,那才算数。

“立证无上正觉道”,立即证到了至高无上的正觉大道——无上正等正觉。这时候你就会知道:说生死、讲涅槃,什么彻底不彻底、究竟不究竟……统统是戏论!这时候你就可以现身说法,于有缘众生,“皆令入无余涅槃而灭度之”。

诸位!用功吧!努力前进吧!努力用功!努力前进!

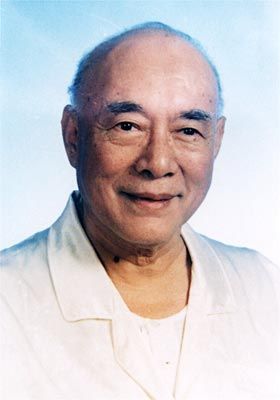

本座注:转载元音老人《大手印浅释》至此结束,共17篇博文。有缘得此等无上佛法都是大家的大福报。多多珍惜。南无阿弥陀佛南无元音老人南无十方三世诸佛菩萨 金刚 护法 神祗

》》全部博文《《

更多博客:

连载:元音老人——恒河大手印(十六)

连载:元音老人——恒河大手印(十五)

连载:元音老人——恒河大手印(十四)

爱华网

爱华网