对比看,现代中国人年均粮食据有量800斤仅相当于晚清的水平!(同治中兴时期)。亚洲平均水平600斤左右,相当于民国全盛时期(600斤)。非洲还不到300斤,果然最落后!(还不如2000年前的汉朝,呵呵)。澳大利亚1478斤,比乾嘉时期强,也不及康乾盛世和中晚明,跟宋代相当。欧洲1200斤,也相当于宋代的水平。美国果然世界老大,折算来超过2500斤,中国历代都比不过!

我国古代农业生产水平之高是惊人,不仅农业生产技术非常发达,劳动生产率也是罕见的。汉代每年粮食总产量就为320亿斤,劳动生产率是平均每人2000斤,人均粮食大约是500斤。唐代粮食年总产量达595亿斤,宋代竟达1284亿斤。唐代按人口峰值6000万计,人均占有粮食近1000斤。宋代人口总数争议颇大,就按范文澜的最高估计有一亿人计算,人均占有粮食也达1300斤。

古代中国的粮食亩产及人均粮食占有量:

亩产(斤/亩) 两汉264 南北朝257 唐前期334 唐后朝309 宋309 元338 明346 清367

人均粮食(斤) 两汉1000 南北朝966 唐前期1256 唐后朝1159 宋1322 元1135 明1554 清1541

别以为古人生活就是我们六七十年代的翻版,事实上,近代以来中国处于历史最低水平,按上面统计,近代(民国)生活水平是近1000年来最低的.拿我们过去的日子比照古人是愚蠢的,因为古人比我们富裕多了.

人均1800是明朝鼎盛的水平,以后清朝、民国、共和国都没有达到。现在我们心目中的古代亩产,其实是1000年来中国最低的亩产值!

至于为什么近代中国沦落如此,学界讨论很多.我不敢妄言."乱离人,不若太平犬",信然也!

美国现有耕地197.5万平方公里,占世界耕地的百分之13强,为全球耕地面积最大的国家;我国现有耕地121万平方公里,不足美国的三分之二。这是因为我国是个多山国家,美国的山区远远小于我国,平原则大于我国。而我国人口则是美国的4.5倍强。(截止2009年1月1,日美国人口总数为3.0552亿)。

2008年我国乡村人口为72135万人,占总人口比重为54.32%。中国目前从事农业生产的人员为34037万人。而美国为341万人。也就是说美国只用 2.6% 的劳动力就养活了全国的人民。而中国 23% 的劳动力在从事农业生产。美国的粮食总量虽低于中国,但人均占有量却达到1200多公斤,是中国人均占有量的3倍,却没有我们如何多的难题。差异究竟在哪里呢?这中间既有两国粮食政策的不同,也有市场与贮备条件的差异,更多的是两国的粮食消费结构不同。由于中美两国的经济发展水平不同,居民的消费结构不同,使两国的粮食消费构成有较大差异。

我国是世界上最大的水稻种植和产出国,2008年水稻产量1.9亿吨,可产出大米1.3亿吨左右。需要说明一下的是,由于水稻主产区大都是一年两季甚至三季,所以这1.3亿吨里面有近4000万吨的早稻,早稻一般只能作为饲料或是储备量。2008年美国共产出大米不足1100万吨,远远低于我国,但品质要高于我国。

为什么美国的耕地面积远远大于我国,水稻和小麦的产量却远远低于我国呢?这是因为美国的粮食作物为一年一季,而且美国有严格的农田轮作制度,即同一块耕地耕作一年就必须停耕一年,以保证土壤的肥力。即使如此美国的小麦亩产也只有200——300公斤之间,远远低于我国的亩产500公斤。同时需要注意的是,我国的农药用量是美国的两倍还要多,化肥用量则远远超出了美国农业规定的上限。这也导致了我国著名的东北黑土地面积的剧烈萎缩,土地硬化等现象的蔓延。而美国密西西比大流域的120万平方公里的黑土地,至今保持良好。美国农业部是美国最大的部委,规模甚至大于国防部,美国出于多方考虑,为了达到控制全球粮食安全问题,人为的降低了这两种人类主要口粮的产量。

美国农业部对牛羊马的牧养数量也有严格限制,以保护畜牧业和草原水草植被之间的平衡,中国畜牧业的无序发展导致草原植被严重退化,草原沙漠化极为严重。

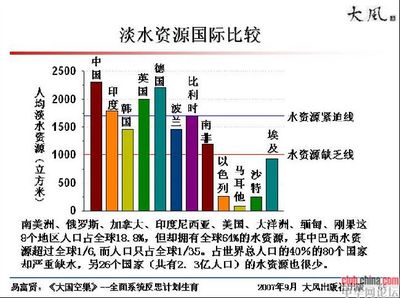

中科院中国化研究中心发布最新研究成果《中国现代化报告2012:农业现代化研究》。报告指出,截至2008年,中国农业经济水平比美国落后约100年。据中科院中国现代化研究中心主任何传启介绍,中国农业现代化起步大致时间是1880年左右,比发达国家晚了100年。中国农业生产率与发达国家有多少差距?据分析,美国是中国的90多倍,日本和法国是中国的100多倍,巴西都比中国高。中国农业发展水平与发达国家的差距有多大呢?何传启表示,如果以农业增加值比例、农业劳动力比例和农业劳动生产率三项指标计算的话,2008年中国农业水平与英国相差约150年,与美国相差108年,与韩国差36年。报告指出,2008年,中国农业经济水平比美国落后约100年,中国农业劳动生产率比中国工业劳动生产率低约10倍,中国农业现代化水平比国家现代化水平低约10%。报告测算,未来40年,中国需要把2.8亿农民转移出去,农业劳动力总数将从3.1亿下降到0.31亿。2008年以来,中国人均可耕地面积仅为世界平均值的40%;2008年,中国人均淡水资源仅为世界平均值的33%;目前中国农业劳动生产率仅为发达国家的2%,仅为美国的1%。

现代世界粮食数据:http://www.pkuschool.com/x/82df1ff4422940c2bd5fd5e72113aa27.html

人均粮食产量 (公斤): 亚洲 250 非洲 149 北美洲 1240 大洋洲 739 全世界 356

(http://www.zjagri.gov.cn/html/gjjl/abroadNewsView/2006012557245.html)

根据国家统计局国际信息中心提供的信息,1999年世界粮食总产量为20.61亿吨,每公顷单产平均为3025公斤。按世界60亿人口计,人均占有粮食330公斤。我国1999年的粮食总产量为5.05亿吨,占世界粮食总产基的25%左右。每公顷粮食单产量为4961公斤,比世界平均单产高出1936公斤。同样为亚洲人口大国的印度,人口已达到10.5亿,1999年的粮食总产量为2.32亿吨,人均粮食为232公斤,低于世界粮食人均水平。每公顷粮食单产为2279公斤,也低于世界粮食平均单产。但是,我国的粮食生产不论在总量还是单产方面,与发达国家仍有一定差距。美国1999年粮食总产量为3.34亿吨,人均粮食1336公斤,比世界人均粮食330公斤高出1000多公斤,比我国人均粮食多932公斤。每公顷粮食单产为5671公斤,高出世界粮食平均单产2646公斤,也比我国粮食单产多710公斤,充分显示了超级大国粮食生产的巨大实力。从目前全世界粮食生产的总体格局来看,南北美洲每年共生产粮食5亿吨左右,人均粮食625公斤;欧洲年产粮食4亿吨左右,人均570公斤;大洋洲年产粮食3000多万吨,人均粮食超过1000公斤;亚洲是全世界人口最多的地区,也是生产粮食总量最多的洲,30亿人口,10亿多吨粮食,人均粮食330公斤,与世界人均粮食持平;非洲是人多粮少的地区,人均粮食不到200公斤。从以上数据不难看出世界粮食生产的基本格局,即发达国家和地区粮食的总量、单产和人均占有量都很高,欠发达国家和地区粮食总量、单产和人均占有量都很低。

中国历代人口:

公元纪年 人口数(万人)

公元前5000 出现原始农业 493

公元前340 战国初期 3000

公元前221 秦朝初期 2000

公元前202 西汉初期 1300

2 西汉平帝元始二年 6300

157 东汉桓帝永寿三年 7200

265 三国末期 2500

300 晋惠帝永康元年 3379

368~407 十六国东晋中后期 3128

520 南北朝中期 5240

581 南北朝末期 4430

609 隋炀帝大业五年 5542

624 唐高祖武德元年 2274

755 唐玄宗天宝十四年 8775

860 唐懿宗咸通元年 6700

960 五代十国末期 3979

1110 宋徽宗大观四年 11946

南宋金章宗泰和七年 —

1207~1223 南宋宁嘉宗十六年 12540

1351 元惠宗至正十一年 9730

1566 明世宗嘉靖四十五年 16480

1661 清世祖顺治十八年 8490

1691 清圣祖康熙三十年 11023

1751 清高宗乾隆十六年 20560

1805 清仁宗嘉庆十年 33218

1851 清文宗咸丰元年 43216

1874 清穆宗同治十三年 35890

1912 中华民国元年 44294

1949 民国三十八年 54545

1950 55196

1951 56300

1952 57482

1953 58796

1954 60266

1955 61456

1956 62828

1957 64563

1958 65994

1959 67207

1960 66207

1961 65859

1962 67295

1963 69172

1964 70499

1964 70499

1965 72538

1966 74206

1967 76032

1968 78198

1969 80335

1970 82542

1971 84779

1972 86727

1973 88761

1974 90409

1975 91970

1976 93267

1977 94774

1978 96159

1979 97542

1980 98705

1981 100072

1982 101654

1983 103008

1984 104357

1985 105851

1986 107507

1987 109300

1988 111026

1989 112704

1990 114333

1991 115823

1992 117171

1993 118517

1994 119850

1995 121121

1996 122389

1997 123626

1998 124761

1999 125786

2000 126743

2001 127627

2002 128453

2003 129227

2004 130000

从人均粮食占有量看历代生活水平

一、以人均粮食占有量来衡量历代生活水平是可以接受的

古人的生活水平究竟如何?这是个大家较关心问题。但是我们无法获得关于历代生活水平的直接资料,古人也没有进行相关的统计。所以,要研究历代生活水平,必须先确定一个标准。

“民以食为天”。我们知道,粮食生产不仅是人均消费粮食的基础,同时也是肉类生产的基础,以及其他工商业活动和一切消费品生产的基础,没有这个基础,其他一切都谈不上。从目前全世界粮食生产的总体格局来看,南北美洲每年共生产粮食5亿吨左右,人均粮食625公斤;欧洲年产粮食4亿吨左右,人均570公斤;大洋洲年产粮食3000多万吨,人均粮食超过1000公斤;亚洲是全世界人口最多的地区,也是生产粮食总量最多的洲,30亿人口,10亿多吨粮食,人均粮食330公斤,与世界人均粮食持平;非洲是人多粮少的地区,人均粮食不到200公斤。从以上数据不难看出世界粮食生产的基本格局,即发达国家和地区粮食的总量、单产和人均占有量都很高,欠发达国家和地区粮食总量、单产和人均占有量都很低。这些都充分表明粮食是国民经济的重要基础,也是国家发达程度的重要标志。粮食生产的地位如此的重要,那么以历代粮食生产水平来估计历代的生活水平,也应该是合理的。而且,古代中国一直是以农业为主的大国,主要人口构成也都是农民,那么以粮食生产来反映一般生活水平,无疑更是可以接受的。

二、中国历代农业生产概览

中国的原始农业生产,早在新石器时代就已经产生了。《周易•系辞下》载:“包牺氏没,神农氏作,斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下”,这些传说就是对远古农业生产的一些反映。到了夏商周时期,农业生产已经到了相当高的水平了。史载战国时国家征战,兵力动辄十万,多至近百万,其后勤供给规模之大,就是依靠繁荣的农业生产支撑的。到了秦汉时期,国家统一,四百年间,继承和发展此前农业生产方面的成就和知识,藉“大一统”之便,大规模地在中原地区推广先进农耕技术并渐及南方和边区,使各地区的农业生产水平基本都上了一个台阶。而汜胜之发明的区田法更创出了高产奇迹,“上农区,亩得粟百石,中农区收粟得五十一石,下农区秋收粟得二十八石”。这当然是在中原发达地区的水平,至于其他落后地区,两汉徇吏传也多有记载其改易风俗,技术进步之史实。

魏晋以来,国家分裂,五胡乱华,战乱频繁。人民颠沛流离,人命贱如草芥。大量农田被毁损、退耕还牧或粗放经营,相应地农业生产水平进步较少甚或还有倒退。

隋唐时国家再度统一,重视兴修水利,改进农具,普及农业生产技术。北方的社会生产恢复和发展起来,而南方则进一步提高。唐贞观十三年(635年)“诏于洛、相、幽、徐、齐、并、秦、蒲州又置常平仓,粟藏九年,米藏五年,下湿之地,粟藏五年,米藏三年,皆著于令。”由此可见北方地区农产的丰饶。但安史之乱后北方再次板荡,“河南、河北、河东以降,甲兵常积”,农业生产遭极大破坏。南方受战乱影响较小,生产进一步发展,终至超过北方。

到了宋代,赵宋政府吸取唐代军阀割据,武人专权的教训,面对四境强邻,采取守势,转而一心发展国内经济。北宋维持了一个多世纪的繁荣安定,这期间,农业生产技术有了大步的发展。在华南出现了一年两熟的生产,以及多种作物的轮作,朝廷还特地从占城引进高产水稻。宋代农业另一个优越之处在于宋代的畜力比近代农业还要充足。研究20世纪中国农业的学者认为畜力不足是清末及20世纪农业发展的重大障碍,而宋代的史料表明得到耕牛比较容易,特别在华南。总体而言,宋代的经济成就相当的瞩目。

尽管金元易代之际北方经济遭到毁灭性打击,由于南宋政府的投降,使得元灭宋的战争破坏较之前者要小得多。南宋的主要经济成就在元代虽然没有怎么发展,但毕竟得到了保留。

明朝建立之初,承蒙元之弊,国家残破不堪。明初政府为了恢复生产,进行了大规模的建设。明朝初年的大规模恢复生产,在历史上是罕见的。洪武朝把华北当作未开发地进行开发,移民人数达到全国总人口的1/6;水利兴修规模之大,空前绝后。经过近百年的经营,明朝的经济水平逐渐恢复并超过了宋代的水平。到了晚明,社会上普遍的崇尚奢靡,甚至连山东博平县这样的小城也是“至正德,嘉靖间而古风渐渺,……市井贩鬻厮隶走卒亦多缨帽湘鞋纱裙细绔”,郓城县百姓“贫者亦捶牛击鲜,合飨群祀,与富者斗豪华,至倒囊不计。……胥吏之徒亦华侈相高,日用服食拟于仕宦。”西方传教士甚至记载当时的江南没有乞丐。

明末遭遇特大天灾,繁华的经济突然崩溃。利用一系列巧合的机缘,满洲人成功的在中国建立了最高的权威。康熙二十年,三藩反正被镇压,康熙二十二年台湾沦陷,满清在中国的统治才最终建立。结束了长期的战乱后,清朝经济开始恢复,到乾隆朝达到顶峰。但在人均粮产方面,清朝却一直没有超过明朝的水平。乾隆中期以后经济越趋下降,亩产也开始下降。晚清以后,至于民国,依然没有恢复清初的水平。晚清的亩产,仅仅在201.9到223.1市斤/市亩左右,不但远不如清朝全盛时的亩产367市斤/市亩,甚至不如明朝的亩产(346市斤/市亩)。

三、历代人均粮食占有量研究

汉代人均粮食占有量

关于汉代的农业生产水平,学术界争议还很大。对汉代平均亩产估计高者,如吴慧认为汉代平均亩产折市制为每市亩264斤。估计低者,如马大英就认为折市制仅66.36~67.83市斤/市亩[14]。更为普遍的是居中者,认为汉代亩产折市制为100市斤/市亩上下。差异如此之大,令人无所是从。这里且按曹贯一的估计,认为汉代亩产58.5市斤到117市斤之间,人均原粮占有量为456市斤。

唐代人均粮食占有量

唐代是历史上相当繁荣的一个时期,对这一时期人均粮食的估计,传统上一向是被认为居历代最高峰的。近年来,随着对宋、明经济的研究的深入,虽然这一观点已经不再被认可,但不影响我们对唐代高度发达的农业生产的评价。鉴于唐代亩产争议较少,这里取吴慧的说法,认为唐代人均原粮占有量达到1256市斤。

宋代人均粮食占有量

关于宋代的人均粮食计算,吴慧《中国历代粮食亩产研究》估计:宋代1159市斤。但吴慧的数据采纳了金代的数据跟南宋进行加权平均,而忽视了金人入侵中原造成的破坏。因此,对吴慧的数据进行适当的修改是有必要的。郑正,王兴平利用《宋史卷173•食货上》重新计算了宋代人均粮食耕种面积,并将宋代的人均粮食占有量修正为661.5kg,折合1333市斤。这里采用这个数字。

明代人均粮食占有量

学界对于明代的粮食生产的讨论,张显清作过一个相当细致的总结:“余也非提出,北方折合今制,每市亩平均产麦,两宋为0.694市石,明清为1.302市石;南方每市亩平均产稻米,两宋为1.387市石,明清为2.604市石。吴慧提出,北宋全国南北平均每市亩产原粮325.8市斤,明代中后期全国南北平均每市亩产原粮346市斤。唐启宇提出,明代较宋代亩产提高50%。曹贯一提出,明后期,折今制,常年稻谷亩产488市斤,旱地麦粟亩产157.3市斤;宋代,折今制,稻谷亩产286市斤,麦粟亩产100市斤。明较宋,稻谷亩产提高70%,麦粟提高57%。姜守鹏提出,宋代亩产量约为165斤,明代为245斤,增长48.5%。李伯重提出,明末江南水稻亩产量约为1.7石(米),南宋江南平均亩产量应仅为1石左右(米)。郭松义提出,明后期全国南北水旱粮食平均亩产256市斤,每个粮农平均生产粮食6510市斤。他还对每个农业劳动力所产粮食扣除各种开销后所能供养的人数及生活水平作出推算:明后期,平均每个粮农劳动力可养活8.3口人;清乾隆中期,可养活8.9口人;清乾隆末,6口;清末,4.6口。明后期,平均每个粮农人口除自身粮食消耗外,可向社会提供粮食458市斤,清乾隆中期,提供441市斤;清嘉庆中期,121市斤,清末,50市斤。以上数据虽然很难说是精确的,且众说不一,但从这些概数中仍可看到明代粮食生产的总体发展趋势,即粮食总产、单产,明后期较明前期提高,明代较其前代提高;在农业劳动生产率、养活人口数量、向社会提供粮食数量方面,除乾隆中期外,总体上明代高于清代。”。按照这个总结,这里取郭松义的数字,认为明代人均粮食占有量为1741市斤。

清代人均粮食占有量

明清之际天灾不已,又战乱频繁,直到康熙二十二年,国内战争才基本结束。农业经济一度遭到严重的破坏。经过康熙、雍正、乾隆三朝的恢复,到了乾隆中前期,清代经济达到最高水平。但是清初农业经济的具体水平,学术界一直有争议。主张低水平的,认为清初与清末水平相当,即亩产二百斤多;主张高水平的,则认为清初较明代又有发展。从上面张显清的总结性的文字里,我们可知现在的一般看法:清初的单位亩产高于明朝,但由于人口增加过快,人均反而下降。具体数字上,吴慧认为清初367市斤/市亩,人均占有粮食628市斤。郑正,王兴平同意吴慧的亩产数字,但对清代的人均田亩数则认为吴慧估计过低,按郑正,王兴平的修正数据,计算得到清朝前期的人均占有粮食是1541市斤。郭松义则认为清朝康乾盛世时的人均占有粮食是1705市斤,乾嘉时期为1021市斤,晚清仅仅为861市斤。再参照张显清的说法,可以认定在清朝前期的“康乾盛世”时期人均粮食占有量虽然不及晚明,但并不比晚明减少多少。为了保持对比的连贯性,这里也取郭松义的清初数字,认为清朝前期的人均粮食占有量为1705市斤。

但清朝后期的衰败和倒退则是众所共见的。按照西方学者利用近代对晚清民国的研究整理资料,得到1840年以来的一些数据:

年份/单位面积亩产(市斤/市亩)/人均耕地面积(市亩)

1840/217.3/3.248 1845/217.3/3.248 1850/217.3/3.248 1855/212.9/3.316 1860/206.5/3.765

1865/201.9/3.493 1870/204.7/3.448 1875/207.3/3.403 1880/209.9/3.361 1885/212.7/3.320

1890/215.1/3.281 1895/217.3/3.249 1900/218.9/3.224 1905/221.7/3.183 1910/223.1/3.162

1915/225.1/3.135 1920/227.4/3.104 1925/229.9/3.070 1930/232.5/3.035 1935/236.7/2.981

按这张表计算,把单位亩产乘以人均耕地面积,就得到各年的人均粮食占有量:

年份/人均粮食占有量(市斤)

1840/705.8 1845/705.8 1850/705.8 1855/706.0 1860/777.5

1865/705.2 1870/705.8 1875/705.4 1880/705.5 1885/706.2

1890/705.7 1895/706.0 1900/705.7 1905/705.7 1910/705.4

1915/705.7 1920/705.8 1925/705.8 1930/705.6 1935/705.6

其中1860年的数字与其他年份差距较大,可能数据来源有误,按照一般的统计原则,不予考虑。那么,晚清到民国的一百多年来,人均粮食占有量居然一直徘徊在705市斤上下。这个数字不但远不及清初盛世,更远不如晚明,甚至比起唐朝、宋朝都远远不如。

四、总结

把上面的结论加以总结,得到下表:

===========================================

历代人均粮食占有量(市斤)

时期:汉代 盛唐 北宋 晚明 清初盛世 晚清民国

人均:456 1256 1333 1741 1705 705

===========================================

可以看出,我国人均粮食占有量,自汉代以来,一直到明代,一直是在上升的,直到清代才开始下降,到晚清民国,下降到最低点。

同样,可以认为,从汉代一直到明代,我国国民的生活水平是在逐渐上升的。从汉代还较落后的人均水平(仅相当于现代亚洲的平均水平),发展到明朝中晚期的最高水平(相当于现代欧洲北美的平均水平),经历了近2000年的发展。其间虽有魏晋南北朝、残唐五代和元代的短暂停顿,乃至一度的倒退,但总体上看,国民的生活水平还是在曲折中前进,呈现出螺旋形的上升式发展。这反映了2000年来科技水平的进步,以及物质财富的积累。传统的中国社会发展到晚明,不论科技、文化还是物质生活水平,都已经达到了最高峰。这是农业经济时代的最高水平了。明代以后,尽管清初的农业劳动生产率较之明代还有一定的发展,但发展的速度已经赶不上人口的增长速度了,生活水平反而比明朝还要低。也就是说,传统中国社会发展到明代,已经是极限了,再往后要发展,就必须突破传统的农业经济模式。明代出现了相当发达的商品经济,政治上也大不同于以往各代,也许这些就是转型的希望。但不幸的是,在17世纪危机到来时,满洲人统治下的中国逐渐扼杀了宋明以来的转型的萌芽,重复了以往的旧路,而中国也日趋走向了衰败。

民国和共和国的亩产量和人均粮食保有量在历史上是最低的两个时期。

民国在大陆是个战乱时期,从辛亥革命战争、袁世凯称帝后南方各省的讨伐战争、北伐战争、军阀之间的中原大战、蒋介石对红军的五次围剿战争、抗日战争、国共内战,这些战争都是在中国大地上开打的,广大农民很难进行正常生产,而且还要上缴巨额军粮。

而1949年以后,出了几场短暂的对外战争和边境之战之外,大陆大部分地区都是和平生产时期,人均粮食保有量只比民国有小幅增长,不能不说是一种悲哀。

参考文献:

[1]世界粮食生产与加工的基本格局和新世纪的发展趋势,http://www.zjagri.gov.cn/html/gjjl/abroadNewsView/2006012557245.html

[2]估计在一般和平年代里历代的贫富差距程度相当,是可以接受的。那么,即使考虑到古代的分配水平可能非常不均衡,只要在相同阶层间进行纵向比较,本文的结论还是成立的。

[3](汉)汜胜之:《汜胜之书》。

[4](宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷51《食货志》。

[5]郑正,王兴平《古代中国人寿命与人均粮食占有量》,江苏社会科学2000年第01期

[6]胡志宏《西方中国古代史研究导论》第六章“西方的中国古代经济史研究”之三 宋代的发展

[7]曹贯一《中国农业经济史》,北京:中国社会科学出版社,1989,第697页

[8]葛剑雄《中国移民史》第五卷,第524页等,福建人民出版社,1997。

[9]黄冕堂《明史管见》.齐鲁书社1985年版,第115页

[10]分别摘录自滕新才《明代中后期商品经济》、《明代中后期饮食文化》、《明代中后期服饰文化》等。

[11]何高济译.门多萨《中华大帝国史》第66页,中华书局,1998年

[12]吴慧《中国历代粮食亩产研究》第198页,北京:农业出版社,1985年

[13]吴慧《中国历代粮食亩产研究》第195页,北京:农业出版社,1985年

[14]马大英《汉代财政史》第34页,中国财政经济出版社,1983年版

[15]见张泽成、郭松义《略论我国封建时代的粮食亩产》,《中国史研究》1980年第3期,胡卓戈《从耕三余一说起》,《中国农史》1983年第4期等。

[16]曹贯一《中国农业经济史》,第204,205页,北京:中国社会科学出版社,1989年

[17]张显清《明代后期粮食生产能力的提高》,学术探索,2005,(05)

[18]余也非《中国历代粮食平均亩产量考略》,《重庆师院学报》1980年第3期。

[19]吴慧《历史上粮食商品率商品量测估》,《中国经济史研究》1998年第4期。

[20]唐启宇《中国农史稿》第七章第十三节,农业出版社,1985。

[21]曹贯一《中国农业经济史》第二十三章第十一节、第十九章第十二节,中国社会科学出版社,1989。

[22]姜守鹏《明清北方市场研究》卷二,东北师大出版社,1996。

[23]李伯重《中国经济史研究新探》第104页、109页,清华大学出版社,2002。

[24]郭松义《明清时期的粮食生产与农民生活水平》,《中国社会科学院历史研究所学刊》,社会科学文献出版社,2001。

[25]见吴慧《中国历代粮食亩产研究》第198到199页引帕金斯数据表格。

爱华网

爱华网