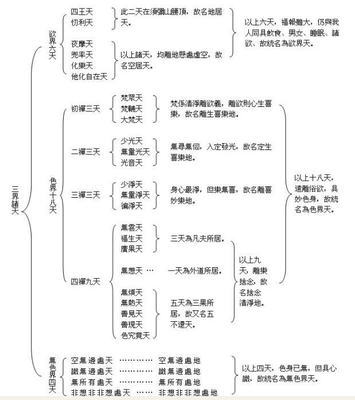

(2) 色界(梵rūpa -dhātu),色为变碍之义或示现之义,乃远离欲界淫、食二欲,而仍具有清净色质等有情所居之世界。此界在欲界之上,无有欲染,亦无女形,其众生皆由化生;其宫殿高大,系由色之化生,一切均殊妙精好。以其尚有色质,故称色界。此界依禅定之深浅粗妙而分四级,从初禅梵天,终至阿迦腻吒天,凡有十八天。

(3) 无色界(梵arūpa -dhātu),唯有受、想、行、识四心,而无物质之有情所住之世界。此界无一物质之物,亦无身体、宫殿、国土,唯以心识住于深妙之禅定,故称无色界。此界在色界之上,共有四天(空无边处

三界示意图[2]

天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天),又称四无色、四空处。

此三界之果报虽有优劣、苦乐等差别,但属迷界,系众生生死轮回之趣,故为圣者所厌弃。《法华经·譬喻品》(大九·一四下):‘三界无安,犹如火宅;众苦充满,甚可怖畏。’又《化城喻品》(大九·二四下):‘能于三界狱,勉出诸众生。’即劝三界诸有情莫以三界为安,当勤求解脱。[南本大般涅盘经卷十三、俱舍论卷八、品类足论卷五、大毗婆沙论卷七十五、瑜伽师地论卷四、大智度论卷二十一、华严经孔目章卷二]

形象的展现:

___________________┌非想非非想处天

┌─无色界天 ───────┤无所有处天

│__________________│识无边处天

│__________________└空无边处天

│__________________________________┌毘舍阇摩醯首罗

│__________________┌色究竟天┬大自在天┤

│__________________│善现天 │_______└净居摩醯首罗

│_________┌净居天──┤善见天 │

│_________│________│无热天 │

│_________│________└无烦天 ┘

│_________│________┌无想天

│_________│ 四禅天 ─┤广果天/果实天

二_________│________│福爱天/无云天

十─色界天 ─┤________└福生天

八_________│________┌偏/遍净天

天_________│三禅天 ─┤无量净天

│_________│________└少净天

│_________│________┌光音天

│_________│ 二禅天 ─┤无量光天

│_________│________└少光天

│_________│________┌大梵天

│_________└ 初禅天 ─┤梵辅天

│__________________└梵众天

│__________________┌他化自在天

│__________________│化乐天 / 乐变化天

└─欲界天 ────────┤兜率天

___________________│夜摩天

___________________│忉利天 / 三十三天

___________________│_______┌东:持国天(提头赖咤)

___________________└四王天─┤南:增长天(毗琉璃勒)

___________________________│西:广目天(毗琉璃婆叉)

___________________________└北:多闻天(毗沙门) 以上应为天界

下边的欲界应该还包括为人、饿鬼、畜生、地狱

___________┌ 人

非天道欲界天┤畜生

___________│饿鬼

___________└地狱

编辑本段版本2

指断界、离界、灭界等三种无为解脱之对治道。(一)断界,即断除九结(九种烦恼)中除贪以外之其余八种烦恼,或断除无明结。(二)离界,谓断离贪烦恼或断除爱结。(三)灭界,谓断灭有漏善及诸有为、无覆无记等烦恼。即除九种烦恼外之其余有漏法。大毗婆沙论卷二十九(大二七·一四八中):‘一切行断,故名断界;一切行离,故名离界;一切行灭,故名灭界。’[顺正理论卷七十二、俱舍论卷二十五]

编辑本段版本3

指法界、心界、众生界。此系基于华严经心、佛、众生三无差别之说而立。[大日经疏卷三]

编辑本段版本4

指人生三境界,

有跳出三界外,不在五行中之说!出三界与驾鹤西游是一个意思。

编辑本段十一解

【三界】

p0159

显扬一卷十六页云:欲等三界者:一、欲界。谓未离欲地杂众烦恼诸蕴差别。二、色界。谓已离欲地杂众烦恼诸蕴差别。三、无色界。谓离色欲地杂众烦恼诸蕴差别。

二解瑜伽二十七卷十三页云:云何诸界?所谓三界。一者、断界,二者、离欲界,三者、灭界。见道所断一切行断,名为断界。修道所断一切行断,名离欲界。一切依灭,名为灭界。

三解瑜伽九十六卷十三页云:又即由此内外二事,出离增上,听闻正法,或不正法,如理思惟,或不如理思惟,依处三种言事差别义故;当知建立有余三界。谓过去界,未来界.

四解瑜伽九十六卷十四页云:又由远离此因缘义,及由修习此对治义;当知建立有余三界。谓善界,不善界,无记界。

(《长阿含经》卷二十:《世记经忉利天品第八》宗教文化出版社 2011年11月第一版)[3]

爱华网

爱华网