字体颜色: 选择颜色 黑 色 红 色 黄 色 绿 色 橙 色 紫 色 蓝 色 褐 色 墨 绿 深 蓝 赭 石 粉 绿 淡 绿 黄 灰 翠 绿 综 红 砖 红 淡 蓝 暗 红 玫瑰红 紫 红 桔 黄 军 黄 烟 灰 深 灰 灰 蓝 【字体:放大正常缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 【图片上滚动鼠标滚轮变焦图片】

团风县上巴河小学 陈建新

《语文课程标准》指出:“语文是最重要的交际工具,是人类文化的重要组成部分。工具性和人文性的统一,是语文课程的基本特点。”人文性的语文呼唤诗意,人文性的语文课堂应该成为学生的享受。

语文自身的魅力无穷:内容上,它有精彩的故事,有趣的人生,多彩的生活,神秘的自然;形式上,它有看起来如小精灵一般生动的文字,读起来如音乐一般缥缈的韵律,品起来如诗画一般的优美意境。语文充满了情,真挚的友情,深厚的亲情震动着读者的心灵,敲击着我们内心深处那根最敏感的心弦;语文充满了智,神秘的大自然,有趣的动物王国,气象万千的世界给予了我们多少丰富的知识;语文充满了趣,一个个精美的故事仿佛又把我们带到梦想的天堂。语文浸染着墨韵书香,涌动着率真灵动的生命激情,语文课堂应该是快乐的课堂。

回眸传统的语文教学,以教师传授知识为主,教师是占有知识的绝对权威。课堂是传授知识的场所,学生是接受知识的容器。在这样的课堂中,老师和学生都在为完成自己的任务而各自运转。试想,即使再有诗意的语文也被我们“技术高明”的语文老师肢解得支离破碎;再美妙的语言,也仅从技术上对它进行分解、排列、组合,使语文的诗意日益丧失。学生学得乏味,老师教得疲惫。如此的语文课堂,成了师生共同的累赘。语文教育没有诗意就好比山无草木,水无鱼虾,月下不见杨柳,园中不闻鸟鸣,必然毫无生趣。由于语文教育“诗性内涵”的匮乏,语文教学也如秋天黄叶飘零的枯木,失去了本应具有的靓丽风姿。

教育家苏霍姆林斯基曾经说过:“没有一条富有诗意的、感情的和审美的清泉,就不可能有学生全面的智力发展。”语文应该是诗意永远的科学,如果要让我们的语文课堂充满欢乐,就必须让课堂洋溢诗意。

一、诗意的语言打开快乐的心扉

语文教师的语言,既是教学的手段,又是对学生的示范,语文教师的语言具有诗意,才能在学生的语言中播下诗意的种子,才能打开学生快乐的心扉。在教学中,我对课堂的导语、结束语注意推敲,常用形象优美、韵味十足的语言去打动学生。

导入语的设计要精巧。《桂林山水》文质兼美,文脉贯通,蕴含着丰富的情感因素,充分体现了语文学科的人文性。教学中,我尝试以诗一般的导语、丰富的情感将学生带入美好的意境,轻松地走入文本。我这样设计导入语:“桂林以桂树成林,盛产桂花而得名,它是一个风景优美的城市。这里山秀丽、水清澈、石壮美、洞奇特,有‘桂林山水甲天下’之誉。古今中外,不知有多少骚人墨客为它写下了优美的诗文,唐代大诗人韩愈就曾以‘江作青罗带,山如碧玉簪’的诗句来赞美它。今天,让我们走进美丽的桂林,欣赏她迷人的风光……”

结束语言应当富有诗意,力求意犹未尽,如在学习了《鲁滨孙漂流记》后,我用抒情的语调,讲了这样的一段话:“在今后的岁月里,也许我们,不能亲历惊险故事,也许我们,不能成传奇作家。但是,乘着想象的翅膀飞翔,带者探险的精神前行,我们的生命会更加精彩。”

二、诗意的画面装饰快乐的心田

语文课文中的许多情境,学生无法直接感知,在教学中,我根据实际实际情况模拟情境、再现情境,让学生在诗意的画面中愉悦地入情入境。

诗是抒发诗人情感的,而感情又一定要通过形象,构成一种意境,然后借助语言文字表达出来。因此诗歌是十分注重形象描绘的。所谓“诗中有画,画中有诗”就是这个道理。如果教师能将抽象、凝炼的语言与具体的形象实物联系起来,将古诗中的“形象”化为可作用于视觉的一幅幅动态的画面,那么教学往往会收到事半功倍的效果。《咏鹅》这首诗意蕴丰厚,有鹅的色彩、声音、动作等等。如此丰富的信息仅凭口头讲解是不易表达完整透彻的,根据诗意我精心制作了相关的动画。画面上:岸上杨柳依依,水中碧波荡漾,一位天真可爱的儿童正在不断地向湖里那群“嘎嘎”欢叫的大白鹅抛撒谷粒,白鹅栩栩如生。教学时诗画对照,相映成趣,为学生想象活动提供了丰富、鲜明的表象信息,学生很轻松地踏入了诗的意境之中。在此基础上,再让学生结合画面说说生动活泼的白鹅形象,学生出口成句:“那长着一身洁白的羽毛,有着两只红红的脚掌的鹅,在清澈浅绿的湖水中悠闲地挥掌前行,欢快地引颈高歌。”此时水波微荡,荷叶轻摇,荷花飘香……这意境是多美啊,同学们学在课堂,乐在其中。

运用录象资料,再现当时当地的情境,是对学生进行直观教学的常用手段。在教学《葡萄沟》一文第二自然段时,通过多媒体课件播放新疆葡萄沟的风光,并伴以优美的音乐范读有关语句。此时,画面、语言和文字的结合,学生同时感受画面美、语言美,愉快地徜徉在诗一般的意境之中。

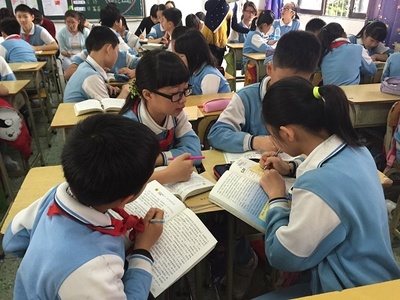

三、诗意的活动点亮快乐的心灯

心理学家陈鹤琴告诉我们,孩子们是喜欢活动的,他们对活动兴味盎然。 李吉林老师曾深情地回忆起自己带着学生看月亮的情景:夜幕降临,孩子们跟着李老师来到濠河边,静候月亮缓缓升起。一轮橘黄色的圆月缓缓升了起来,大家一阵欢呼,接着七嘴八舌地用自己的话赞美月亮。李老师一边点评,一边鼓励,之后,又带着孩子们唱起月亮歌。他们手拉着手,在晚风中歌唱,在月华中歌唱,其乐融融……这是诗意的生活,它除了让学生学习语文知识外,还让他们多一点其他的经历。今后不管是悲观失望,还是步入古稀之年,他都不会忘记小时候在一起看月亮的情景,那一刻成为了一生中定格的美。

在一次语文综合实践活动中,我也试着安排了这样一个诗意的活动主题:走进田野,融进秋色,捕捉秋天,感受秋韵;吟诵美文,体悟诗意,敞开胸襟,抒发情怀。学生听说要走进田野,教室里一下子沸腾了。待学生静下来后,我对他们说:“同学们,秋天是收获的季节,更是美丽的季节。无边的秋色陶醉了古今多少文人墨客,人们用各种方式描绘秋天,赞美秋天,那么,请大家八仙过海,各显神通,搜集素材,到时候,我们将以大地为舞台,以阳光为灯光,以秋色为背景,举行诗会、朗诵会、歌会、词语大汇串等活动,同学们说,好不好?”大家异口同声:“好——”活动开始后,同学们可忙了。有的把峻青的《秋色赋》诵读了几遍,有的从散文集里找来了写秋的散文,有的搬来了《唐诗三百首》和《宋词鉴赏》,有的把《现代汉语词典》中带“秋”字的词条都抄了下来,他们还找来了好多有关秋天的歌曲和美术作品。我把同学们收集的这些宝贵的材料张贴起来,办了一块学习园地,并起了个名字叫“秋之歌”。

这个富有创意的活动既丰富了学生的生活,又让学生在快乐的气氛中学到了知识。

四、诗意的练笔拨动快乐的心弦

许多同学不喜欢写作文,甚至讨厌作文,把写作文当成可怕的事,主要原因是我们所设计的练笔或枯燥、或单调、或脱离实际。如何让学生“乐于写作”呢?我特别注意设计富有诗意的、能激发学生想象力的练笔。

就想象力来说,成人远远不会像儿童那样想象自己“在月亮上荡秋千”“和小羊一道跟狼作战”,诗不仅是一种文字技巧的表现,更重要的是它来自想象力的自由驰骋。美国哥伦比亚大学的科克教授认为“相信儿童能写诗,尽可能使儿童感到写诗很容易、很愉快、很兴奋……帮助儿童了解诗好在哪里,并鼓励儿童写更多的诗”。鉴于此,我在班中也鼓励学生写诗,大胆发挥想象力,正像爱因斯坦所说:“想象力比知识更重要。”而在想象的过程中“文字规则似乎非常自然地、渐渐地为孩子们所掌握”。如我在教学李白的《赠汪伦》时,在课堂上让学生回忆和亲人告别的场面,模仿其格式写一首短诗,全班五十多位同学都能写了,虽然文字还是稚嫩粗糙的,但透露着灵气。其中刘媛媛同学是这么写的:

赠外婆

媛媛乘车将欲行,忽闻窗边叮咛声。

春来朝阳暖如火, 恰似外婆送我情。

这里既有原来诗句的格式,又有自己的想象,有一定的表现力和妙趣。当然,我们不是为了培养诗人,而是让孩子们诗意地生活,愉快地学习。

学完《画风》一课,我要求学生填空:“我想画,风来了,风把____吹___了,风藏在______里”这样的练笔,大大激发了孩子们的想象力,下面是几个同学的答案:

生 1:我想画 生 2:我想画

风来了, 风来了,

风把头发吹飘起来了, 风把大地吹绿了,

风藏在飘起来的头发里。 风藏在绿绿的春天里。

生 3:我想画 生 4:我想画

风来了, 风来了,

风把青蛙吹醒了, 风把竹子吹弯了,

风藏在青蛙的叫声里。 风藏在青青的竹林里。

……

同学们所写的不仅仅是简单的答案,而是一首首清新的小诗。“水尝无华,相荡乃成涟漪;石本无火,相击而发灵光。”师者的职能不就是荡水、击石,去努力唤醒孩子心中沉睡的诗人,去奏响他们心中快乐的琴弦吗?

德国哲学家海德格尔说:“人充满劳绩,但还诗意地栖居于大地上。”我们的语文课堂教学应努力让每一个学生在每一堂课中都能孕育出诗意的心境,带着愉悦的心境走进文本,在与文本的对话中,在灵感勃发的互动中获得美的享受。诗意的语文课,如同高山流水,春雨缠绵;诗意的语文课,情景交融,自然流放;诗意的语文课,师生融洽,兴趣盎然。我们语文老师理当不断提高自身素质,在课堂上用情真意切的语言、形象优美的画面、情趣无穷的活动和富有创意的练笔,和学生一起共同构筑处处充满灵性,时时涌动真情的诗意课堂,,从而快乐地栖居在语文的百花园中。

【参考文献】

《走进新课程——与课程实施者对话》 朱慕菊

《实施快乐教育,推进素质教育》 苏乖强:

《人,诗意的安居》 海德格尔(德国)

《给教师的建议》 苏霍姆林斯基(苏联)

《语文课程标准》 教育部

《新课程语文课堂的诗意追求》 周一贯

《陶行知文集》 陶行知

《李吉林文集》 李吉林

《我的教育理想》 朱永新

爱华网

爱华网