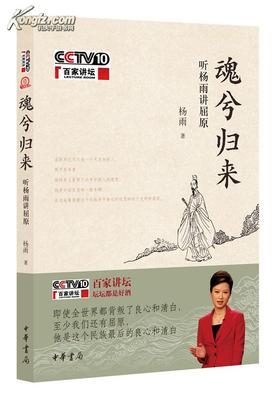

《魂兮归来:杨雨讲屈原》

中南大学美女教授杨雨 《百家讲坛》主讲

屈原,中国历史上第一个“懂女人”的男人、第一个“懂自己”的诗人、第一个懂美爱美的文人、第一个“穿越”诗人。

2230年前的一位诗人,他究竟凭借什么在中国历史上赢得如此崇高的地位?

他到底是顶天立地的“伟人”,还是一个卑躬屈膝的“文学弄臣”?

在人们毫不吝惜对屈原的各种推崇与赞誉的同时,我们也要注意到,一方面,屈原在中国历史上的形象越来越高大,另一方面,也从来不乏对他批评的声音:

如东汉的史学家班固就批评他“露才扬己”,说他个性太张扬,喜欢炫耀、显摆自己的与众不同,所以不容于世人,因此忿忿不平,最终“沉江而死”(班固《离骚序》)。

颜之推认为:“自古文人,常陷轻薄,屈原露才扬己,显暴君过。”

连鲁迅都批评过屈原的个性,说屈原不过是《红楼梦》中贾府里的奴才焦大,看不惯主子奴才们的所作所为,只知道呼天抢地的怒骂,但骨子里还是为了主子们好。因此这焦大也就是“贾府的屈原”。

在20世纪40年代,甚至还有人直截了当地批评屈原根本就不是什么伟大的人物,而只是楚怀王的一个“文学弄臣”,只是一个“富有娘儿们气息的文人”。所以,屈原留下来那么多美丽而忧伤的诗篇,不过是“充满了富有脂粉气息的美男子的失恋泪痕”。说白了,屈原就是楚怀王的一个“男宠”而已,成天打扮得漂漂亮亮的以色事人,“陪着楚王玩耍或歌舞”(孙次舟《屈原是“文学弄臣”的发疑(兼答屈原崇拜者)》,并由此引发文艺界和学术界的强烈争鸣,如闻一多先生就紧接着发表了《屈原问题——敬质孙次舟先生》一文提出质疑)。目的就是为了取悦君王,与其他“男宠”争宠。后来一旦失宠被逐,又看不到被召回的希望,才愤然自杀。

更有甚者,还有人索性提出:这世界上,根本从来就没有过屈原这么一个人(廖季平《楚辞新解》以及胡适《读楚辞》等文持此类意见)。屈原,压根儿就是两千多年来中国人自己虚构出来的一个伟人形象。否则,为什么先秦时候那么多的典籍就没有一部提到“屈原”的大名,而直到西汉的司马迁,才在《史记》中专门为屈原立传呢?

朱熹说:“屈原本是一个忠诚恻怛爱君的人,观他所作《离骚》数篇,尽是归依爱慕、不忍舍去怀王之意,所以拳拳反复,不能自已。”

刘师培认为:“屈、宋楚词,忧深思远,上承风雅之遗,下启词章之体,亦中国文章之祖也。”(《论文杂记》)

梁启超首推屈原为“中国文学家的老祖宗”。

闻一多评价屈原是“中国历史上唯一有充分条件称为人民诗人的人”。

郭沫若评价屈原是“伟大的爱国诗人”,一颗闪耀在“群星丽天的时代”“尤其是有异彩的一等明星”。

拿今天的眼光看,对屈原可以这样概括:浪漫文学始祖,爱国思想先驱;香草美人情意,正道直行精神。

屈原,是一个殉国者,更是一个殉道者。

在一个“一切皆有可能”的时代,屈原却做出了唯一的选择——自沉于汨罗江。

两千多年来,人们读屈原,每每惊艳于他文辞的浪漫华彩,折服于他个性的傲岸不羁,倾倒于他忧愁幽思的大爱真情,屡屡触摸到他“高处不胜寒”的孤独与痛苦。在他那些充满忧虑和叹息的文字中,人们总能看到一个清癯飘逸的风雨夜行人,在那遥远的年代里,寂寞而坚定地走着。

屈原早已不只是一个天才的诗人,两千多年来,他的身上累积了太多中国人的理想。他是中国历史的一座丰碑,永远地镌刻着这个民族对于命运的忧思和对于光明的渴望。

因为这么多的“承担”,使得屈原不再作为一个单纯的诗人而存在,而是作为一个民族精神的理想而存在;也因此,屈原不再只是一个遥远的人名,更是中国文化的象征符号,

即使全世界都背叛了良心和清白,至少我们还有屈原,他是这个民族最后的良心和清白!

魂兮归来!屈原的灵魂啊,从来不曾离我们远去。在一代又一代思想家与文学家的光芒中,在泱泱大国多灾多难的振兴道路中,我们始终能看到屈原行走不息的身影。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,那是一盏与日月齐光的明灯,是我们上下求索的方向和力量。

内容节选:

第十四讲魂兮归来——屈原《招魂》,生命挽歌

公元前296年,楚怀王在秦国郁郁而死,屈原和楚国老百姓出城跪接怀王灵柩,哭声震天、经久不散。怀王之所以谥号为“怀”,应该也是表达楚国人对怀王客死他乡的一种怀念和安慰吧。

痛不欲生的屈原,此时深深地沉浸在对怀王的追忆之中。尽管他曾经怨过怀王的反复无常,甚至恨过怀王的独断专行,然而怀王毕竟重用、信任过他,也曾经一度视他为知己。士为知己者死,为了这分知遇之恩,屈原也愿意为怀王赴汤蹈火。怀王客死他乡,留给屈原的是无穷无尽的悲哀。

对怀王强烈的思念和深刻的痛苦,催生了屈原另一篇经典名作《招魂》王逸将《招魂》的著作权归属宋玉,司马迁《史记?屈原贾生列传》则认为《招魂》为屈原所作。今大多数学者认为,《招魂》的作者应为屈原,所招为怀王之魂。。“招魂”是古代流传极广的民俗,古代的中国人虽不相信人有前世、来生,但都相信灵魂不死。人如果睡着了、或者得了重病昏迷不醒、或是受了惊吓“魂飞魄散”,都被解释为灵魂出窍。古人相信,必要的时候,可以采取一定的仪式,如呼唤着这个人的名字,将他失散的魂魄召唤回来,重新附着在肉体上,人就会重新“活”过来。

如果人死了,也可以举行招魂仪式。当然这时候的招魂,不可能让人再“活”过来,但可以给活着的人一种安慰:死者的灵魂安顿下来了,回到了他应该去的地方。

楚国本是巫术盛行的国家,祭祀鬼神的时候还带有浓厚的娱乐色彩。屈原早年创作的《九歌》组诗,就明显受到楚地巫风的影响,因此这些诗歌都以神仙鬼魂为主题,显得浪漫华美。巫术不仅影响了楚国文学艺术的色彩,也影响着楚国的政治。如怀王就对巫术极为迷信,在秦国攻打楚国的时候,他甚至还举行了隆重的祭祀活动,想请鬼神们都来助楚国一臂之力,击退秦兵。现湖南长沙的楚墓中就出土过多种灵魂升天图画,说明楚国人比中原人更看重鬼神观念,也特别注重人死后的灵魂归属。

如今,怀王客死秦国,魂魄一定还在异国他乡游荡,屈原每每一想到这里,就为怀王感到凄凉。于是他按照楚国的习俗,为怀王写下了《招魂》一诗,假托神巫之口,希望通过发自肺腑的召唤,让怀王的灵魂安然回到故乡:

魂兮归来,东方不可以托些!……魂兮归来,南方不可以止些!……魂兮归来,西方之害,流沙千里些!……魂兮归来,北方不可以止些!……魂兮归来,君无上天些!……魂兮归来,君无下此幽都些!

在《招魂》中,屈原铺陈了东、南、西、北、天上、地下等四面八方都充满了凶险,都不是灵魂可以安居的地方。因此,他不停地呼唤着,试图阻止怀王的灵魂远离:东方不值得托付,南方不可以停留,西方有流沙千里,北方不能止息,不能上天,不能下幽都……他不断地呼唤着“魂兮归来”!因为只有楚国,才是富饶美丽、浪漫温馨的福地,才是灵魂可以安顿的家园。

大家可能注意到了,屈原的其他楚辞作品,一般使用“兮”字作为语气助词,而在《招魂》中却主要以“些”字作为语气助词,“兮”、“些”都是楚地方言。楚地方言的大量使用,是楚辞的重要特色之一。

“魂兮归来,反故居些”——灵魂啊,请你回来吧,请你回到你的故乡吧。

“湛湛江水兮上有枫,目极千里兮伤春心。魂兮归来哀江南”。这是《招魂》的最后三句,大意是:清澈湛蓝的江水边,成片的枫树林随风摇曳;纵目千里之外,美好的春色反而引起了内心摇荡不止的忧伤。魂啊,你回来吧,赶紧回到凄凄江南,回到你的故乡吧!

魂兮归来!这是屈原招怀王之魂,更是屈原尽情挥洒对江南这片土地的热爱。怀王如果灵魂有知,也会为屈原的一腔赤诚所动容吧!

魂兮归来!当屈原为怀王的悲剧而痛哭号呼的时候,他还没想到,就在不久之后,江南,竟然也成了他自己最后的归宿。

那么,楚怀王之死,究竟给楚国的命运带来了怎样的后果呢?“屈原憔悴去如蓬”——屈原的命运,又会面临怎样的转变呢?

内忧外困

要说清楚这个问题,还得先回到公元前299年。怀王被扣留咸阳的消息传到郢都,在屈原和昭雎的坚持下,楚国派人到齐国,假报国丧,想迎回在齐国当人质的太子熊横。在这一过程中,齐国与楚国之间又发生了一系列小插曲。

齐国当时在位的已经是齐湣王,孟尝君田文为相。怀王的事情,当时已经天下皆知,齐国君臣自然也心知肚明。有人就向孟尝君建议:“楚王被扣留咸阳,楚太子在齐国为质,正可谓奇货可居。君不如扣留楚太子,来换取楚国东边靠近齐国的五百里土地。”《战国策?齐策三》载,进言之人为苏秦。

孟尝君觉得此事有些不妥,便说:“这不大好。如果我们扣留了太子,那么郢都那方面肯定会另立新王,那楚国太子就什么都不是了。我们空守着一个什么都不是的人质,不但得不到半点利益,反而会让楚国和天下人都觉得我们不仁不义。”

孟尝君是仁义之人,虽然他没有采纳这个建议,但齐湣王可就不是那么好说话的人了。

楚国使者日夜兼程地赶到齐国都城临淄,楚太子熊横便去向齐湣王请辞。齐湣王故意阻挠说:“你如果许诺给寡人楚国东边靠近齐国边界的五百里土地,寡人就送你回国;如果不给,那太子也就别想回国了。”太子一时不得主意,便回答齐王:“臣有一个师傅,请让我回去问问他的意见。”

熊横的师傅慎子告诉太子:“太子如果献给齐国土地,那是为了我们能够安然归国。如果因为吝惜土地而不回去为先王送终,那是不义的行为。请太子答应献给齐王土地。”于是太子回报齐湣王说:“臣愿意献出五百里土地,表示对齐国的感谢。”

就这样,太子熊横得以顺利返回楚国,在屈原、昭雎等人的拥立之下,继位为王,这就是楚国历史上的顷襄王。顷襄王元年为公元前298年,这一年,屈原四十五岁。

顷襄王刚刚即位,齐国就派来使者,索取许诺的齐、楚边境的五百里土地。顷襄王当然不想真的割地,可是君无戏言,齐国又得罪不起,该如何应对,顷襄王一时没了主意。师傅慎子便让他召集群臣问计。

群臣七嘴八舌地提了很多种方案,顷襄王又犯了糊涂,不知该听谁的好,于是又去向慎子讨主意。慎子综合群臣的不同意见,为顷襄王提供了一条分三步走的计策:第一步,派使者去齐国献地五百里,兑现当初的承诺;第二步,献地使者出发的第二日,即派将军率兵前往驻守东边边境的土地;第三步,防守将军出发的第二日,再派人西入秦国请求支援。

这样一来,楚国既没有出尔反尔,摆出了兑现承诺的姿态;而齐王派人去接收土地时,驻守的楚军却坚守不退;齐王盛怒之下必发兵攻楚,又听说秦国援兵已发,齐王暂时还不想与秦国正面对抗,只好收兵。如此这般,楚国不费一兵一卒,而楚国东部边界的土地也得以保全事见《战国策?楚策二》,与《史记?楚世家》所载略有出入。。

这是顷襄王回国即位的一个小插曲,但是从中可以看出顷襄王并非有勇有谋的君王。那么,太子顺利即位,楚国国内的朝政会发生什么变化呢?

事实是,顷襄王即位之后,面临的是内外交困的严峻局面。

首先,我们来看看外部的局势。秦国虽然曾经发援兵帮助顷襄王震慑齐国,但秦国发兵绝不是为了楚国的利益,而是为了保障自己的利益。楚国此时岌岌可危,早已不是秦国的对手,秦国根本没把楚国放在眼里;反而是远在东方的齐国势力颇为强大,如果齐国再得到楚国东部边界五百里的土地,那将无异于猛虎添翼,秦国当然不会眼睁睁看着齐国强上加强,这才发兵阻止齐国。

而另一方面,秦国扣留楚怀王的目的是为了获得土地,如今不但土地没有要到,反而促使楚国另立新王来对付秦国,昭襄王不由得恼羞成怒,于是立即派大军南下,出武关,攻打楚国。

顷襄王刚刚即位,还没来得及喘口气,哪里应付得了气势汹汹的秦军?这一仗,秦军大败楚军,斩首五万,夺去了楚国十五座城池,给了顷襄王一个狠狠的下马威。

再来看内部朝政。

屈原遵照怀王的嘱托,成功地迎回太子,他自然希望顷襄王能够牵挂还在咸阳被囚禁的父亲,设法将父亲迎回楚国。他屡屡语重心长地劝谏顷襄王,可是顷襄王只是嗯嗯啊啊地应付着,并没有当回事儿,更没有召集群臣、请大家来出谋划策的意思。

我猜想啊,顷襄王此时的心里也挺复杂的,因为他对父亲怀王的感情也很复杂。虽然怀王一贯宠爱小儿子,但与顷襄王毕竟也是父子,且自始至终都没有提过要废太子而改立子兰的事情,顷襄王对他还是有父子之情的;但是,现在自己已经是楚王了,如果迎回父亲,那父子两个楚王并立,又该如何相处呢?按道理,自己应该把王位还给父亲。可是自己千辛万苦才从齐国想办法回来,如今又拱手让出王位,他怎么可能甘心呢?再说了,秦国是何等强悍,自己又何必去摸老虎的胡须呢?

顷襄王的这种微妙而复杂的心态,和南宋初年宋高宗赵构的心态很有些相似:宋高宗的父亲宋徽宗、哥哥宋钦宗都被金国俘虏,宋朝臣民曾寄厚望于高宗,希望他能收复中原,救回父兄,一雪国耻。然而宋高宗奉行的求和政策却一再让人失望。高宗心里,又哪里真的会希望父、兄两代皇帝安然回国呢?若他们回国,自己的皇位还能不能保得住呢?

顷襄王的心态也是如此。因此,他对屈原的反复进言只是敷衍了事,私下里还对屈原的不识趣颇感不快。只是碍于屈原是元老重臣,并且坚持拥立自己继位为王,所以暂时还不想太为难他。

可是,即便顷襄王能够容忍屈原,有人却容不下他,还想方设法要除掉他。这人是谁呢?

子兰!

顷襄王没有回国时,子兰等人上下活动欲取而代之,只因屈原、昭雎等人的阻拦才没有得逞。子兰是何等狡猾的人,眼看着顷襄王位子已经坐稳,又有慎子、昭雎、屈原等重臣的支持,军队也掌握在顷襄王这一边,眼下看来,谋立王位的企图只能是泡影了。圆滑的子兰立即改弦更张,拼命拍顷襄王的马屁:他一会儿在顷襄王面前倾诉自己是如何力排众议,坚决要求迎回太子哥哥的,为太子哥哥顺利回国立下了汗马功劳;一会儿又拍着胸脯表态,谁亲都比不上亲兄弟亲啊,如今父亲有家归不得,楚国的复兴就靠王兄了,子兰愿为王兄肝脑涂地、誓死效忠……等等。

顷襄王被弟弟的迷魂汤灌得晕晕乎乎,还真以为兄弟同心、其利断金呢,一高兴,就提拔子兰当上了令尹。令尹可是楚国的最高官,相当于丞相,一人之下万人之上,掌握了楚国的朝政大权。子兰本是纨绔子弟,满脑子想的都是一己私利,一朝得意,哪里还会考虑他乡为囚的父亲?哪里会考虑水深火热中的楚国?

顷襄王呢,更不是什么理智清明的君主,还在秦国当人质的时候,就因为脾气暴躁杀死了秦国大臣。常年在外当人质的经历,让他心里有说不出的憋屈,如今好不容易出了头,心里想的只有吃喝玩乐、得过且过、好好享受人生,恨不得将那些繁琐的朝政之事一股脑儿都交给子兰去操心,自己乐得逍遥自在。

眼见得顷襄王浑浑噩噩、子兰一手遮天,屈原看在眼里,痛在心上。他顾不得子兰对自己的忌恨,也顾不得顷襄王对自己的不耐烦,屡屡直言进谏,劝顷襄王进贤臣、远小人、挑选良将、操练兵马,以加强边境防守,进而谋划报仇雪恨。顷襄王和子兰恼恨屈原屡屡让他们扫兴,一直想找个茬儿给屈原一点儿颜色瞧瞧,让他不敢再“说三道四”。

没过多久,“机会”还真的来了。

怀王客死秦国,楚国百姓将一腔怒火发泄到了子兰身上。因为当初屈原和昭雎等大臣力阻怀王赴会,是子兰一个劲儿怂恿怀王,这才导致怀王下定决心去武关的。“楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也”(《史记?屈原贾生列传》),一时间,楚国民间怨声载道。顷襄王即位,子兰不但没有受到应有的惩罚,反而还高升为令尹,成为楚国朝廷中炙手可热、一手遮天的人物,这更让楚国百姓切齿痛恨。

而对子兰最为痛恨的人,当属屈原。屈原本已对子兰屡次怂恿怀王受骗上当恨之入骨,如今在国家危难之际,顷襄王和子兰不但不思进取,反而纵情享乐,更是怒不可遏。以屈原疾恶如仇的性格,当初连怀王他都敢直言批评,更何况是如今的顷襄王和子兰了。他不仅多次当面指责子兰不思国事、迷惑君王,在朝臣中,他也多次毫不避讳地批评子兰,说到激动的时候,甚至还会高声痛骂,“令尹子兰闻之大怒”《史记?屈原贾生列传》。汤炳正先生认为:“所谓‘令尹子兰闻之大怒’,就是怒的屈原对他的指责,怒的楚国上下对他的责难。”(见《楚辞讲座》)

子兰怒什么呢?他怒的是屈原对他的责骂,怒的是屈原的口诛笔伐让他丢尽了脸面。怒的同时,他还有不可告人的恐惧:万一屈原口无遮拦,将自己图谋篡位的事情也一并抖出来,那自己的地位可就朝不保夕了!

于是,子兰决计除掉屈原。他联合以前谗害过屈原的上官大夫,在顷襄王那里不停地说屈原的坏话。说屈原自恃元老重臣,居功自傲,根本不把君王放在眼里;还到处造谣,说怀王客死秦国,就是因为顷襄王贪图王位,不肯去就救父亲的结果。

顷襄王早已讨厌屈原“倚老卖老”的臭脾气,如今听了子兰和上官大夫等人如此这般的一番谣言,索性顺水推舟,下旨将屈原赶出郢都。

这一次放逐,等于宣告了屈原政治生命的终结。

屈子自沉

屈原深知,他这回被赶出郢都,很可能就是一去无回了。顷襄王毕竟不是怀王,顷襄王和他没有过促膝密谈的知己之交,也没有患难与共的君臣之情,他不会在乎屈原的忠诚,更不会容忍屈原的直言犯上。屈原明白,这一回,他是真的要和他深爱的郢都诀别了!

发郢都而去闾兮,荒忽其焉极?楫齐扬以容与兮,哀见君而不再得。

“闾”的意思好比今天我们所说的“乡里”。屈原被放逐前官居“三闾大夫”,古代贵族和平民分别聚居在不同的地区,“闾”也是代指楚国贵族聚居的地方,当然也是屈原在郢都的家。这是屈原在晚年回忆起他被逐出郢都时写下的《哀郢》诗中的几句,大意是:“我从郢都出发啊,离开我的故乡,我神志恍惚,不知该往何处去?不知道哪里是我的归宿?船桨都举起来了,可我坐的船却久久徘徊着不肯前进。我心里涌起了无限的悲哀啊,我从此再也见不到我的君王了!”

我个人觉得,在这里出现的“君”,并不是现任的顷襄王,而是楚怀王。虽然怀王已经去世,但屈原对他的怀念永远不可能停息。只要怀王还在,屈原就不会放弃拯救祖国的希望。可是顷襄王呢?顷襄王的为人、子兰的为人,屈原再清楚不过了。

顷襄王当政以后的所作所为,在这里我不详细介绍,我只举一个例子,说明顷襄王主政时候的楚国腐败到了什么程度。

顷襄王二十一年(前278),秦国大将白起攻破郢都,放火焚烧了楚国先王墓地夷陵,顷襄王无心抵抗,仓皇逃窜到陈地,并将这里改名为郢,定为都城,以求自我安慰。后来白起谈到他为什么能够打下郢都的原因时,这样评价顷襄王:

是时楚王恃其国大,不恤其政,而群臣相妒以功,谄谀用事,良臣斥疏,百姓心离,城池不修;既无良臣,又无守备。故起所以得引兵深入……当此之时,秦中士卒,以军中为家,将帅为父母,不约而亲,不谋而信,一心同功,死不旋踵。楚人自战其地,咸顾其家,各有散心,莫有斗志,是以能有功也。(《战国策?中山策》)

白起的意思是:那个时候楚王依仗国土辽阔,根本不考虑国家的政事。而大臣们一个个互相妒忌、互相陷害,善于阿谀奉承的人当权,有才有德的贤良之臣却遭到罢黜。老百姓离心离德,军队涣散,城墙和护城河都得不到及时的修缮。楚国朝廷,内无良臣出谋划策,外无良将加强守备,所以我白起才能带兵深入楚国!……这个时候,我们秦国的士兵,却一个个把军队当成自己的家,把将帅当成自己的父母,没有约定却彼此亲近,没有谋划却彼此信任,同心同力,视死如归。楚国人在自己的土地上作战,却都只顾着自己的家,一个个心思涣散,没有一点儿斗志,因此我才能建下战功啊!

从白起评价楚国的这一段话,我们可以略微看到当时楚国腐败的程度。顷襄王沉溺于声色享乐之中,不理朝政,像屈原一样的良臣遭到陷害,掌权的是一帮庸庸碌碌、贪图私利的小人。如此下去,楚国怎能不亡!

公元前278年,郢都失陷于秦人,流亡江南多年的屈原目睹楚国一步步走向衰亡。国将不国,他又怎能独自苟活于世?!

此时的屈原,已经到了风烛残年的地步,他亲眼看到深爱的祖国也到了风烛残年的地步。在心灵的创痛中,屈原拖着沉重的步子,流浪到了长沙东北的汨罗江畔。

在这里,他将对终生眷恋的郢都作最后的遥望;

在这里,他将对终生挚爱的祖国作最后的朝拜;

在这里,他将对终生坚守的理想作最后的祭奠。

这是屈原人生的最后时刻,他的内心一定如滔滔江水无法平静。我无法揣测此时的屈原,心里还会想起什么,但我却想起了他早年写过的一首诗《国殇》——那本来是为祭奠楚国将士的亡灵而创作的一首“军歌”。屈原并不是一名武士,但他却是一名“战士”,他的一生,都在为祖国的命运而战,更是为自己的良心而战。屈原的“敌人”,不仅是对楚国虎视眈眈的秦国,更是那些为了自己的个人利益而良心泯灭,将楚国推向“死亡”的人。

在《国殇》中,屈原热情地歌颂那些战死沙场的勇士,在诗歌的最后,他慷慨激昂地唱道:“身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄。”一个战士,在竭尽全力坚持战斗的时候,他不会害怕死亡,会用自己的慷慨赴死来诠释英雄的内涵。因为,一个真正的战士,是会为了自己的信仰战斗到最后的;而一个真正的英雄,是不会因为战斗的胜负而改变信仰的。“生当做人杰,死亦为鬼雄”,英雄即便战死,他的魂魄依然会成为鬼神中的雄杰。

司马迁认为屈原的绝笔诗是《怀沙》《史记?屈原贾生列传》:(屈原)乃作《怀沙》之赋,其辞曰:“……曾伤爰哀,永叹喟兮。世溷不吾知,心不可谓兮。知死不可让兮,愿勿爱兮。明以告君子兮,吾将以为类兮。”于是怀石遂自(沉)汨罗以死。,在诗篇的最后几句,屈原如此感叹:

定心广志,余何畏惧兮?曾伤爰哀,永叹喟兮。世溷浊莫吾知,人心不可谓兮。知死不可让,愿勿爱兮。明告君子,吾将以为类兮。

只要我的理想坚定,胸怀坦荡,那还有什么可畏惧的呢?(我不害怕死亡),但我止不住深深的哀伤,止不住深深的叹息,那是因为世道如此污浊,没有人能够理解我,人心真是没法说啊!人终有一死,死亡不可逃避,我不会吝惜自己的生命。我要明白告诉天下的君子,(为了我坚守的信仰),我要以舍生取义的君子作为效仿的榜样。

公元前277年五月五日,屈原怀抱石头,纵身跃入汨罗江水,终年六十六岁。

在屈原自沉仅五十余年之后,也就是公元前223年,秦王嬴政灭楚。

很多人都说,屈原选择在郢都破灭之后从容赴死,是殉国的英雄壮举。我也赞同这个说法。虽然此时的楚国还没有灭亡,它还将在秦国的赫赫威势下苟延残喘五十余年,但屈原早已看清了楚国的结局。郢都落入秦军手中,也埋葬了屈原对于楚国复兴的最后一缕希望。因此,屈原的自沉,不是殉某一位君王,而是殉他心中深爱的祖国。

然而,我认为,屈原的自沉,还有比殉国更为丰富和深刻的意蕴。在《渔父》篇中,他留下了著名的句子:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。”楚国昏暗的朝政,污浊的风气,让他追求理想的道路布满荆棘。他经历过艰苦的上下求索,承受着深沉的爱国忧思,还曾经徘徊在去还是留的艰难选择中。然而,一切的痛苦,一切的挣扎,都最终没有战胜他心目中最崇高和最热烈的爱——他不忍离去,他不能离去,而且,他从来不曾离去。

他要留在祖国,他生是楚国人,死也要留在祖国的土地上,死了之后,魂还要始终缠绕在祖国的山川湖泊之间。他对祖国的爱,就像扎根在这里的参天大树,依然“深固难徙”;他坚守的人格尊严依然“独立不迁”,不会因为任何恶劣的环境而改变《九章?橘颂》:“嗟尔幼志,有以异兮。独立不迁,岂不可喜兮?深固难徙,廓其无求兮。苏世独立,横而不流兮。”

我始终觉得,在中国历史上,屈原是第一个最懂得自己、也最懂得什么是美的人。他最后的自沉,再一次强有力地证明了这两个“懂得”。

屈原爱美。他极度张扬个性,并以自己的个性为极美,他在诗篇中铺陈无数香草、美人意象,更证明了他对于美的追求。屈原从来不是中庸平和之人,他的浪漫不羁、绚丽华彩,为追求平和之美的中原文化注入了一抹亮色。无法想象,缺少了屈原创造的美,中国的文化该是何等的沉闷!

战国之后,中国又一个思想开放的时代是魏晋时期。魏晋名士高扬起屈原的旗帜,宣称“痛饮酒,熟读《离骚》,便可称名士”。魏晋名士对屈原的追慕,并不完全是因为他的忠君爱国,而是因为他的个性风采,因为他的特立独行,因为他与众不同的美。

只有懂自己的人,才会珍惜自己的个性,才会懂得珍惜与众不同的个性之美。因为这种懂得和珍惜,屈原才不肯委屈自己以迎合世人。

一个爱惜自己的人是不会随意扭曲自己本性的。中国人往往懂得尊崇活着的“秩序”,却未必懂得体面而尊严地活着。屈原却是宁可牺牲生命,也要维护尊严(在他而言,自己的尊严与国家的尊严也是统一的)。很多人会觉得屈原没有做到“能屈能伸”,个人的生存确实可以能屈能伸(就像陶渊明的隐逸避世),可是当牵涉到民族尊严和国家尊严的时候,“能屈能伸”就只是逃避抗争的懦弱借口。

因为,当一个民族丧失整体尊严的时候,这个民族里的个体也是不可能拥有尊严的。换言之,如果在一个国家里,绝大多数人都是懂自己、爱自己、懂得尊严而体面地活着的意义,其实屈原是根本无需付出生命代价的。

因此,屈原所坚守的美,其根基在于人心的清白与纯净,其表现才是卓尔不群的个性。

也因此,屈原的自尽,不是很傻很天真,而是用生命来维护自己信仰的纯洁,维护国家的尊严,也维护良心的清白。

然而,水至清则无鱼,这片污浊的国土又如何容得下他如此洁白清澈的人呢?他唯有一死才能保全清白,也证明自己的清白:“宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?”他做出了人生中最神圣的决定,他的自沉,实际上是“自清”——即使全世界都背叛了良心和清白,至少我们还有屈原,他是这个民族最后的良心和清白!

屈原,是一个殉国者,更是一个殉道者。

永恒的祭奠

屈原自沉的那一天,正是五月五日,是中华民族传统的端午节。这个节日,其实并不是因为纪念屈原才产生的,它早在屈原之前就已经存在了。这一天本是楚地流传已久的一个节日。

根据闻一多先生的考证,端午节本来是吴越(战国时属楚国)民族举行图腾祭祀的节日。楚地多水泽,于是人们以水中之神——龙为图腾。每年端午节这一天,人们赛龙舟,还将自己浑身刺上花纹,模仿蛟龙的样子,让龙觉得人和自己是同类,就不会来伤害人类了。端午节的时候,人们还要包粽子,并且把粽子投到水里,喂给蛟龙吃,以保全人类的生命安全详(见闻一多《端午的历史教育》)。

不过,端午节本来的意义到底是什么,现在已经不重要了。因为自从屈原在这一天自沉汨罗之后,端午节就成了专属屈原的节日,成了华夏民族怀念、拜祭屈原的特殊日子。

关于屈原和端午节,民间还流传有很多的传说。有人说,楚国人哀悼屈原,每到五月五日这一天,就用竹筒装上米投入水中祭奠屈原的亡灵。汉代的时候,长沙有个叫欧回的人,忽然在大白天的时候见到一个人,这人自称是“三闾大夫”,对他说:“你们经常祭奠我,这让我很感动。但是你们投入水中的食物,总是被蛟龙抢着吃了。如果下次还有所惠赐,请用楝树叶裹着食物,用五彩丝线绑紧。这两样都是蛟龙害怕的东西,我就可以享用到你们的食物了。”

于是,从此以后,人们在五月五日端午节这天用五彩丝线和楝树叶裹粽子,这便是后人祭奠屈原流传下来的风俗吴均《续齐谐记》:“屈原以五月五月投汨罗而死,楚人哀之,每于此日以竹筒贮米,投水祭之。汉建武中,长沙欧回白日忽见一人,自云三闾大夫。谓回曰:‘闻君当见祭,甚善。但常年所遗,并为蛟龙所窃,今若有惠,可以楝树叶塞上,以五色丝转缚之,此物蛟龙所惮。’回依其言。今五月五月作粽,并带五色丝及楝树叶,皆汨罗遗风。”

除了裹粽子,端午节的龙舟竞渡也演变成了祭祀屈原的专门仪式。直到今天,汨罗仍然会举行一年一度的国际龙舟节。因为屈原是投水而死的,因此人们划龙舟争相竞渡,以表达抢救屈原的寓意《荆楚岁时记》:“五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日,伤其死,故并命舟楫以拯之。”

两千多年过去了,关于屈原的生平资料流传下来的很少,可是一年一度的端午节龙舟竞渡与吃粽子,却是中国人一直传承下来的重要仪式,屈原仍然以这样独特的方式活在中国人的心中。

没有人能够再有屈原那样超绝的才华,为他寂寞而忧伤的灵魂再写一篇空前绝后的《招魂》。然而,屈原的《招魂》又何尝不是在为自己的灵魂寻找一个安顿的家园?

魂兮归来,何远为些!

魂兮归来,入修门些!

魂兮归来,反故居些!

魂啊,你归来吧,你为何要离我们远去?

魂啊,你归来吧,回到故国郢都的城门!

魂啊,你归来吧,回到你深深眷恋着的故乡!

湛湛江水兮上有枫,目极千里兮伤春心。魂兮归来哀江南。

魂啊,归来吧!江南有馨香的兰芷,有芬芳的荃蕙,有清丽的芰荷与芙蓉,还有高洁的“佳人”,那不正是你追求一生的至爱吗?

魂啊,归来吧!所有关于“香草美人”的深情,都会深深地烙印在江南的山山水水之间,只有在这里,才是你安顿理想的家园。

魂啊,归来吧!两千多年过去了,沧海桑田,陵谷变迁,王朝更替,无论世事如何变化,有两句话却始终是中华民族震撼世界的历史最强音:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”

屈原已死,但灵魂依然牵引着一代又一代的中国人,在追求真理的道路上坚定前行。

“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”——那是屈原灵魂的召唤,正因为这顽强的信念,中华民族才在两千多年的世事沧桑中,历尽艰辛,却始终在追求梦想的过程中坚毅不拔。

屈原的灵魂,不仅仅萦绕在江南的山川湖泊,业已深深浸入了中华民族的血脉。楚国虽被秦所灭,但“楚虽三户,亡秦必楚”,秦国一统天下后尚未暖热那皇帝的宝座,天下之主就由楚人取而代之,建立起了大汉王朝,“汉族”、“汉文化”由此正式形成。“就政治上说,打倒暴秦的是汉;但就文化上说,得到胜利的乃是楚”。汉代尤其是西汉初年的语言、风俗习惯,包括汉代盛行的楚歌、楚舞等艺术形式大多是沿袭自楚。“楚人的文化实在是汉人精神的骨子”李长之《司马迁之人格与风格》,汉京文化事业。。汉赋的奔放、大气、华美,也是继承了楚辞的特质。可以说,是楚文化的绚丽浪漫征服了汉代。汉民族伟大文化的形成与成熟,实在是楚文化与中原文化水乳交融的结果。

屈原已死,但灵魂不灭,他的身影,两千多年来一直坚定地行走在神州大地之上。从此之后,中国历朝历代最伟大的思想家和文学家,无不受到屈原精神的滋养,屈原成了中国人仰望的一个高度。

爱华网

爱华网