***********************************************************************************

武当山和其它名山一样,有自己的别名、封号。元代刘道明的《武当福地总真集》说:“传记云:武当山,一名太和,一名大岳, 一名仙室。”除此之外,武当山还有嵾上山、参岭、谢罗山等名称,这些名称虽各有来历,各有涵义,但大都与道教义理或道教传说有着千丝万缕的联系。

武当山之名当出于秦汉之前。最早记载武当县名的史籍是《汉书·地理志》, 县因山而得名,山名早于县名当无疑问。而关于“武当”一词的来历和含义,历来有不同意见:

1、“非玄武不足以当之”说。《武当福地总真集》云,武当山“乾兑发源,盘亘万里,回旋若地轴天关之象。地势雄伟, 非玄武不足以当之,因名之曰武当”[。《玄天上帝启圣录》云:其山名太和, “玄帝升真之后,谓曰非玄武不足以当之,故更名曰武当” 。

2、“以武挡敌”说。《武当道教史略》认为“武当山最初的得名,可能与春秋战国时期楚国防范巴、庸等古族及秦国的入侵有关”。春秋时期, 防陵(今房县) 、均陵(今丹江口市) 一线为楚国抗击巴、麇、庸等国的前线;战国时期,武当山北面的汉水、丹水一带是楚国抵抗秦国入侵的前线,楚国在武当山地区驻扎军队,以勇武之士抵挡秦国的军队, “武当”一词的来历或许与武关、武胜关一样含有“以武挡敌”的含义。

3、“武当因音近'巫丹’而得名”。四川省社科院王家祐先生认为:“'武当’音近'巫丹’与'武担’,也许与'禀君之先,出自巫臷’的巫山、丹水等古族名、地名有历史迁播的关联。”[4]“因知'武当’源自太昊巴人之'巫臷’(武都、武担)。”

4、以水神玄武镇压火方。《大岳太和山纪略》云:“夫山之奉元武者多矣,此何独以武当名?意者荆南火方也,楚王祝融火神也;武当度分在翼,翼于南方七宿为翼火蛇,又天之火宿也;于九星为廉贞,于五星为独火,于天机为燥火;考山图也,孤峰焰起,群峭攒空,象亦火也,惟奉北宫真武之水精以镇之,乃有水火既济之功。武当之名,太和之义,或寓于此。”[6]

以上四说各有理由,难以确定谁的依据更为充分。现代考古学研究认为,中国古代四方四神的信仰源远流长,青龙、白虎、朱雀、玄武(龟蛇)可能是中国古代氏族部落的图腾崇拜物。到春秋战国时期,四神、四象所具有的“镇四方、辟不祥”的守护神职能更为人们所重视。玄武作为北方神、水神,已见于《楚辞·远游》。1994年,摄影师在武当山金顶周围航拍时,偶然拍到一张从太和宫南面空中俯视天柱峰的照片,天柱峰和其西北方一座山峰的造型非常像一只巨大的神龟,天柱峰像龟背,另一座山峰像龟首。这一奇特造型可能早在先秦时期已为从山南登顶者所认识。古代山志说武当山山势“回旋若地轴天关之象”,按宋代道经的解释,“地轴水精神龟,天关火精圣蛇”,这说明古人已发现武当山的山势象一只巨大的神龟。古代先民们既发现武当山孤峰焰起,群峭攒空,像熊熊燃烧的火焰,又发现天柱峰和其西北一峰看起来类似一只神龟,是北方水神玄武的形象。他们自然就会产生联想,认为这是上天昭示的以水克火、水火既济的象征,因此取“非玄武不足以当之”之意,称此山为武当山。

太和山之名当出于六朝之前。南朝著名道士陶弘景(456~536 年)的《玉匮记》说:“太和山形,南北长高,大有神灵,栖凭之者甚多。太和山虽在南阳界,而去洛阳甚近。”[9]他在《真诰》卷九中说:“山世远受孟先生法,暮卧先读《黄庭内景经》一过乃眠,使人魂魄自制炼。......世远得道为太和真人。”该书卷十四说: “山(世远) 已得为太和真人,则应居南阳太和山中。”《无上秘要》卷八四说:“山世远,晋人。北魏郦道元(466~527年)的《水经注》说:“武当山,一曰太和山。”这表明至迟在晋时武当山已有太和山的别称。

“太和”一词出自《周易》,《乾卦彖传》说:“乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞。”古代把阴阳会合、天地冲和的元气称作“太和”。汉代道家人物严遵的《道德真经指归》卷七说:“一者,道之子,神明之母,太和之宗,天地之祖。......天地生于太和,太和生于虚冥。”道家把“太和”看成是“道”的演化、“道”的表现形式。显然,六朝以前古人以“太和”为武当山的别称,带有浓厚的道家色彩。其含义有四:一是指此山生成极早,即道经所谓“自有太极,便生是山”, 因而该山禀太和之元气, 能生天立地;二是指此山山势像腾腾燃烧的火焰,直上碧空,而水神玄武(神龟) 镇压山顶,可以起到水火既济、阴阳调和的效果; 三是指此山元气淋漓,涵藉着无穷生机,太和之气贯通天人,天地赖之以生,人性因之而成,故修真学道之人于此山修炼,“当契太和”。实际上,“太和”一词体现了中国古人希望普遍和谐——天地自然和谐、人与自然和谐、人与人和谐以及人自我身心内外和谐的愿望。

仙室山之名见于六朝典籍。《水经注》说: (武当山)“又曰仙室。《荆州图副记》曰:“山形特秀,异于众岳,峰首状博山香炉,亭亭远出,药食延年者萃焉。”《方舆胜览》引《荆州记》说武当山:“在县南二百里, 一名仙室, 一名太和, 乃嵩高之参佐,五岳之流辈。”武当山之所以有“仙室山”之别名,是因为它在修仙学道的人心目中有崇高的地位,被视为“神仙窟宅”。南朝刘宋郭仲产的《南雍州记》说:“武当山广圆三四百里,山高陇峻,若博山香炉,岧亭峻极,干霄出雾,学道者常以百数,相继不绝。”从这些文献记载中可以看出,武当山在普通人眼中是神雾缥渺的仙境,在求长生学道术的人眼中更是大有神灵的神仙居室。

嵾上山、参山、参岭之名亦见于六朝典籍。《水经注》说: 武当山“亦曰嵾上山”。唐代徐坚等撰《初学记》引刘宋盛弘之《荆州记》说:“参山周回数百里,耸状若香炉,至于云霁。天明景彻,在襄阳北望见此山。”《武当山记》说:“区域周回四五百里,中央有一峰,名曰参岭,高二十余里,望之秀绝,出于云表。清朗之日,然后见峰,一月之中,不过四五。清霄盖其上,白云带其前,日必西行,夕必东返,则惟其常,谓之朝山盖,以重朝揖之主也”。嵾读作c n,形容山势不整齐,嵾嵯不齐。虽然武当山众峰错落,可用“嵾嵯”来形容,但若用“参”字(读作c n) 也能解释。“参”在古汉语有“高”的意思,如《庄子·大宗师》云:“参寥闻之玄冥。”参山即有形容武当山高耸入云的意思。再者,古汉语中“参”同“叁”,“叁”在《周易》中是天数,是天的代名词,武当山大顶高出云表,如在天上,称之为“参山”,当也有形容其高入云天的涵义。

谢罗山之名亦见于《水经注》:“晋咸和(326~334年)中, 历阳谢允舍罗邑宰隐遁斯山,故亦曰谢罗山。”有关东晋人谢允入武当山学道之事,《真诰》、《甄异传》、《续搜神记》等书均有记载,大致云谢允字道通,晋历阳人,曾任罗邑宰,博览群书,尤精道学,政事廉能,有遁世脱尘之志。后辞官入道,西上武当山,结茅石室,不数年,相传得冲寂之妙,能飞行绝壁,后羽化。故武当山亦名谢罗山。

太岳之名见于宋代地理类图书,王象之的《舆地纪胜》说:“ 《图经》云:武当山,一名太岳。”“太”亦写作“大”,元代道书《武当福地总真集》、《玄天上帝启圣录》等书均写作“大岳”。“大岳”有高于五岳、大于五岳之意。永乐十五(1417年)二月,明成祖朱棣采用隆平侯张信和大学士杨荣的建议, 尊称武当山为“大岳太和山”,使武当山的地位超过了五岳。

玄岳之名流行于明世宗重修武当宫观之后,嘉靖三十一年至三十二年(1552~1553年),明世宗朱厚熜对武当宫观进行了大规模整修,并增建“治世玄岳”石坊。“治世玄岳”的封号,标志着武当山的地位被提升到了经邦治国的高度。工部侍郎陆杰的《敕修玄岳太和山宫观颠末》记述了这次整修工程的始末,他已称武当为玄岳,“玄岳太和山尽楚西北,盘薄方八百里。”明人王世贞有《玄岳太和山赋》,袁中道有《玄岳记》,谭元春有《游玄岳记》,他们也都将武当山称为玄岳。玄岳之名,既体现了明皇室对武当山的崇奉,也有着浓厚的道教色彩。“玄”字历来为道家道教所推崇,老子《道德经》云: “玄之又玄,众妙之门。”《庄子·大宗师》云:夫道,有情有信,无为无形。......颛顼得之, 以处玄宫。有时候,人们甚至还直接将道教称作玄教。刘勰《文心雕龙·时序》云:“自中朝贵玄,江左称盛,因谈余气,流成文体。”唐李咸用《吴处士寄香兼劝入道》诗云: “空挂黄衣宁续寿,曾闻玄教在知常。”

游玄岳记(明)谭元春

自寒河七日,抵界山,山始众。是时方清明,男妇鬓生柳枝,凄然有坟墓想。至迎恩观,舁人忽下肩,向井东叩首;复舁上肩去,肃肃悸人矣。过沐浴堂,夹古柏,阴黑成市。与王子坐柏下,告之曰:“此物岂无神乎?矧今且万林。”入遇真宫,复出行于柏。穷其柏之际,仰视枝、俯盻根,无一株遗者。柏穷为仙关,关厄塞。他木老秃,与细竹点两山。

又行陂陀中,指元和观东洛行人纷纭者,何所也?同行僧曰:“十八盘道也,返则经其处。”又行沃野,乃见玉虚桥;桥渡之以之于宫耳。舍桥,由树隙傍至道人室;由道人室蹑板渡溷渠旁至宫。宫丽甚,制乃不可详;且非野人所好。旁至会仙楼,峻壁四周,苍翠无间;启后窗,有樵人方负薪过。出宫,柏数十层乱于门。又旁至先所谓桥者,微闻水音不能去。返道人室,语同行僧曰:“游他山,人迹不接。从本路出入,稍曲折焉,即幻矣。此山有级、有锁、有絙,以待天下人,如人门前路,天下人咸来此山如省所亲。足足相蹑,目目相因,请与师更其足目以幻吾心。”同行僧曰:“此而去,有金沙坼。

明日,从望仙楼后,由昨所谓樵径者,渐不逢人。” 橡叶正秀,壑平,其阜柳家涧。初自林出,岭行屡折,橡辄随其折处。忽从万橡中下一壑,高低环青,有石可坐,涧亦送声来坐处。将至坪。左山深杳,道者结庐引脰。望之,有二山鸡,从涧中冲起入观中。道人方煮橡面接众食。随磬下,由斋堂启窗,群山墉如。出,与王子坐泉中,而同行僧从左右遥呼,已先得一处为闲亭者,为烟客居者,皆可澹人情虑。 去坪,回望坪中,殊秀绝。然壑渐深,树皆如其深数。高卑疏密,非聪明所能施设。过系马峰,忽一岩奇甚。连延数处,怪石与树、与草、与涧岩一心一手,彼隙则此充之。与王子复返其起处详观焉。岩未穷,即为仁威观,有落叶数十片,背正红,点桥前小池,若朱鱼乘空。

过观十馀里,桃李花与映山红盛开如春;接叶浓阴,行人渴而憩,如夏虫切切作促织吟;红叶委地如秋;老槐古木,铁干虬蜷,叶不能即发如冬,深山密径,真莫定其四时。有猿缀树间方自嬉,童仆呼于后,猿挂自若。入隐仙岩,无居人,惟异柏一株,类垂杨袅袅,然新青欲堕矣。自老姥祠而上,望天柱、南岩诸峰,岚点照人、层浪自接者为一重;而其下松柏翼岭,青枝衬目,稍近而低者又为一重。两重山接魂弄色于暄霁之中,万壑树交盖此围于趾步之间。目不得移,气不得吐,遂休五龙方丈,自姿焉。宫所负山峰,峭然豪立,所谓五非二池,碌碌不可照鉴,一入即出。又途中经奇逾涯。闻有凌虚岩,希夷诵经台,自然庵,皆胜略之。是夜眠不稳。楼下有系猿,啼到晓。

早起,梯石穿冈,上竹树几不可上。细流时在耳边,与蒙茸争路。又行四、五里,俯看深壑,茫若坠烟。身在堑底,五龙忽在天际。下级,水自北来,南响始奔;自南折东,始为青羊涧。涧上置桥,高壁成城,相围如一瓮。树色彻上下,波声为石所迫,人不得细语。桃花方自千仞落,亦作水响。听涧,自此桥始快焉。沿涧而折,过仙龟岩,如龟负苔藓而坐;泉从中喷出溅客。此而上,石多怪,向外者如捉人裾,向下者如欲自坠,突起者树如为之支扶,中断者树如为之因缘。其为杉、松、柏尤奇,在山上者,依山蹲石,根露狞狞,必千寻救抱而后已;其在深壑者,力森森以达于山,千寻数抱,才及山根;而望其顶,又亭亭然与高树同为一盖,此殆不可晓。觉山壑升降中,数千万条皆用厝置条理,参天拔地,因高就缺,若随人意想现者。始犹色然,骇中而默息,久之告劳焉,如江客之厌月矣。然每至将有结构处,尤警人思。

自仙龟岩过百花泉,东至滴山岩,观其水所滴如刻漏。是时,南岩宫殿已迎瞻瞩。犹寻径左行,右见五龙,已如舟中望岸上,送者欠立未去;而五龙前所见众山,纷纷委于壑,松柏各随其山下伏,安然与荇藻不异。自顾身所经处,怪石奇植,非无故者。度天一桥,山蕊自吐,道人室层加其上,峻坂危栈相为奔秀。及登小天门,有岩石垂垂冒人;但所谓巨人迹者,贸贸不可踵趾。王子亦曰:“岩间纹,多类此者。欲入殿观诸岩之奇,而两日间木石多变,心目贤劳,若更以众奇岩惑之,纵观费目,分观费心;参差纲心目俱费;费必将有所遗,曷寓道人室,明晨澹然一往矣!”

日未午,道人不可久对。与同行僧某:“此半日亦无坐理,当以了虎耳岩。”同行僧曰:“若上太子岩,取道之虎耳,则并可了紫霄。”乃往紫霄。其宫背殿旗峰,卷云切铁,有起止之势,使人眩栗。已入宫,问禹迹池及福地所在,则已过。复出宫观池,绕池登福地。顶以下诸峰,赤日直射,有光无色。 由宫上太子岩,磴道迢迢,疲乃造极。顶别为一重,不可见以下诸峰,岚息烟灭,暄多而凄少。由岩历山上行,临睨紫霄,指隔岭朱垣问同行僧,云:“为威烈观。”行穿后山,下趋虎耳。此路无林木,见一松追而憩之。虎耳僧适来松下会,因同进。近岩有竹数竿,水一泓,与王子坚坐。比入岩,嵌空成屋,故榻尚在。僧导至顶上,凡老僧花木亭榭殆尽,唯藕塘水与泥相守。仆有善取藕者,跣而下,两足踏藕之所在,如梭往返,而手出之。山僧以为乐,送余从岭间还,不由向路。忽循展旗峰后,过其隙中。峰方削而突古,竟离为一处,非先所见皂纛相连者矣。稍进,复会于五龙来路之杉松下,较始见觉亲,盖虎耳,心目闲于无林故也。

晨起往观岩。岩在殿后,大石百馀丈,诡秘峭刻,有骨有肤,有色有态,有力有巧,高者上跃,壑以下至不可测,使鬼为之劳矣。内察岸之高下思理,外察顶之起伏神情,不觉遂穷亭际;凭栏坐楯,远望人客,佛号沸然。

是日,天风吹木,作瀑布声,常以之自愚,为岩中补遗。已而详所过几处,亭阁蜿蜿,天与人规,制若相吞。西去为元君殿,数十折至舍身崖,大木队而从。由级以登,为飞升台,台孤高,亭其上;天柱峰耸然在五步内,不望而见矣! 台旁有一树,下穷壑,上出亭,挟千丈万株之气,而叶未能即发,作枯木状。台上石后老松,有一株散作数枝,衔石而披,大风摇之,宜可折,偏以助此台灵奇。台旁又有灵台,灵台下有巢穴者,能休粻,呼之,久不应,慨然舍去。行晒谷岭,经黑虎岩下。精魂方为诸岩所夺,至此都不经意。

过斜桥,问斜桥人,上顶有三径。一为磴道,人所由三天门是也;一为官道,由欢喜坡往;一为樵人道,由铜殿[山亚]入。予,樵人,当由[山亚]入。同行僧别去,上三天门。独与王子次万丈峰[,向背香炉诸峰,行枳棘中,数息数上下。道人家汲水者,负土筑者,稍稍遇于路。 乃至垭,石岩高危,岭横如界,同行僧先先至,迎我太和,一见而笑,由磴道者近耶。小憩道人室,室七层,有鸦数十头,方向板屋上飞。喘而登天柱绝顶,礼真武殿,上观其范金之工,四顾平台,万山无气。近而五老、炉烛,远则南岩、五龙,在山下时了了能指其峰,今已迷失所在,唯知虚空入掌、河汉西流而已。出返铜殿,是元大德年物[。坐观天柱峰,草木童稀[,石骨寒瘠。壑而上,石稍开,因筑城衔开处;城而上,石复结,稍欹之以护顶;至于顶,乃平焉。高削安稳,天人俱绝。因想山初生时,与人初上此峰时,皆荒荒不可致思。

私语王子曰:“水犹不满人意如此,大名山苟有千瀑万泉流之,使动树杪石罅,受响不得宁,吾何思庐霍哉?”同行僧曰:“此而下,蜡烛诸涧,纯是水矣,且可了琼台。” 便察僧意,以失三天门为恨,然予以避三天门益力。从琼台往,百避其险,避其杂也。他日,谈山中事,独不知三天门何在,亦奇矣。乃复自垭出可枳棘。随人衣裾,渐觉又山石傲岸,与他石离而立于前者无数,皆默领其要。王子恐予未见,辄从后呼语之。 至上琼台,琼台峰落落有天地间意。去投宿中观,桃花开我立处,松枯于门外,有数鸟拍拍飞而东。入登其楼,蜡烛两峰,正当窗,不知其名,而围者同照眼。是时,天欲暮,白云起壑中,然气甚暖,力不能上山,闲步静室,有道人瞻观视不凡。与之语,导以山下僻处,松石依依可坐;而即促予起,曰:“钟时虎过此,因明日行涧上,夜梦即焉。”

逾一冈,为下琼台,两烛峰已向后数里。始入涧,山束为峡,水穿其腹,右伏者为底,竖者为堟,大者为激,最大者为分湍;石少者为衍,多者为甃,石不胜水者狭为沟,宽为塘;水石并胜则狭声急、宽声远。长石为桥,方石为水中台,圆石为座,植木之朽而倒于水中央者,亦赖之为桥。水趋左而傍右,岭行水忽趋右,人从右穿左。 水分为二道,则人踏水声,相石之可过者托履焉。心在水声者,常失山;视在水声者,常失听;心、视、听俱在水声者,常失山。恐其失也,坐石两崖望,王子常越数石坐水中大石,予望其自石过石也,若蹈空。亦常徙数处,而两崖山断复合、开复收、削复平者;树层层翠水光中,妙高夹立,画鸡惊飞。

自山半亦思返。日非断崖,不得露涧,二十余馀皆阴阴;而山香四发,不辨其自何来。唯左山一隙,有行人由山路出。同行僧曰:“此自威烈观来,前紫霄山后所望丹垣者也。”

至此,一岭横于前,以为不复峡,而趋过之,又峡焉。涧声直汩汩,喧至玉虚岩下、九渡涧旁出,与之合,岩两收其响以为幽,遂欲为诸岩冠。涧中观岩,岩上望涧,上岩水声若在空中,下岩水声若在木末;而其间结构,天为之屋,人为之栈,无此一段,是山犹不可竟也。遂自此竟之,以为武当山记。其下十八盘,与其出路,不足论。

*****************************************************************

关于武当山名有三说:一是神仙说。云武当山为“真武大帝”得道飞升之地,有“非真武不足以当之”。元代道士刘道明撰的《武当福地总真集》云:“非玄武不足以当,因名之曰武当”。二是武当系“巫丹”谐音而得名。即武当在 “巫山”与“丹水”之间。三是源于秦楚纷争有“以武挡敌”之意。战国时期,武当山地区是楚国抵挡秦国的前线。据统计,在春秋战国时期,在武当山及其附近发生的战争就有二十多起。武当者,武力阻挡也。上古时代,有“当”字而无“挡”字,“武当”一词的来意即出于此。秦昭王九年(前298年)置武当县(一说楚置武当县)。武当县最早出现在《汉书·地理志》上,武当县治旧址在今天湖北丹江口市均县镇汉江边的关门岩西,因丹江口水库的建设,现在已被水淹没。这里也是后来的均州、均县治所。到了东汉时期同时也成为山名。武当山最早见于文献记载的是《后汉书·朱穆传》:“时同郡赵康叔盛者,隐于武当山,清静不仕,以经传教授。穆时年五十,乃奉书称弟子。”武当山初名嵾山(嵾是形容山势参差不齐之意),因嵾山在武当县(今丹江口市均县镇)境内,外人便把嵾山称之武当山。道家把“太和”看成“道”的演变形式,认为“天地生于太和,太和生于虚冥”(严遵《道德真经指归》),因此嵾山也称为太和山。

有必要说明的是,武当山还有多种名称。据史料记载,武当山初名仙室山,又名太和山、嵾上山、谢罗山、太岳山等,均源于道教及其祀奉的神仙,所以有我国“第一仙山”之称。太和山,据《正蒙·太和》解释:“太和”就是“道”。据《太和山志》记载,东汉末期,道教诞生以后,武当山被尊为“仙山”、“道山”,是我国道教敬奉的“玄天真武大帝”(亦称真武帝)的发祥地。相传我国黄帝时代,西部有一个美丽的净乐国,净乐国的太子生来聪明,但他却不肯继承王位,到处求师学道,想要成仙升天。后来,经玉清圣祖紫元君的点化,来到一座仙山修练了42年,功成升天,后被天地封为“玄武上帝”,“荡摩天尊”。后人因此便将玄武修练的仙山称之为武当山,意为“非玄武不足以当之”之意,故名“武当”。谢罗山,据《水经注》中栽:晋咸和年间(公元326-334年),历阳谢允为罗令,后弃官隐遁此山,故名。又为历代道教修身养性之所,故又称“仙室山”。此外还有人认为武当山源于“北方玄武龟蛇之神(或玄武七星)”,或有“巫”(武)“臷”(当)假借而有“武当”等多种说法。

武当山古名太和山,传为上古玄武(真武)得道飞升之地,有“非真武不足当之”之说,山因此得名。武当山既是道教圣地,又是国家5A级旅游景区。武当山胜景以雄为主,兼有险、奇、幽、秀、美的特色。武当山有72峰、36岩、24涧、11潭、10池、12洞、11泉、10石、10台、3瀑。主峰天柱峰海拔为1612米,如金铸玉琢的宝柱雄刹苍天,素称“一柱擎天”。天柱峰周围峰岭平均海拔1 000米左右,峰峰俯身顿首朝向主峰,形成“七十二峰朝大顶,二十四涧水长流”的壮观景象。据《大岳太和山纪略》卷一云:“(武当山)为峰七十二,岩三十六,涧二十四,九台,九洞,九井,十五池,三潭,七石,七洞天,三福地,八宫殿,一金殿,一元铜殿”。

宋代以前,由于武当山远离繁华喧嚣的统治中心,加之峰高林密,攀登不便,故历代帝王文人很少光顾武当。但是,千百年来它那峰高壑深、岩洞幽邃、林木茂密、泉甘土肥的自然风貌和气候宜人的环境,仍然吸引了无数隐居、修真、采药、炼丹者。古代的修道者用他们的宗教理论来概括武当山的自然景色, 形成了“七十二峰接天青,二十四涧水长鸣。三十六岩多隐士, 葬在吾山骨也青”之类的说法。

“七十二”、“三十六”、“二十四”是中国古代颇具神秘色彩的数字,它们比佛教的“卍”字及基督教的“十”字更具神秘意义,而与道教的太极八卦图形成姊妹符号。究其原因,这些数字都是《易经》所谓的天地数,《易经·系辞》说:“天数五(一、三、五、七、九),地数五(二、四、六、八、十),五位相得而各有合。”按照古人的观念,天圆地方,而圆方之周径比约为三比四,故天三地四被看作是真正的天地数, 而这两个数字的任何倍数也同样是天地数,如八、九、二十四、三十六、七十二等都是具有神秘意义的天地数。这些数字不仅是象征天地及其交感之道的神秘符号,同时也是人类所以达到与神明交通, 从而达成与天地合德、与天地同化企图的一种媒介物。因此这些数字就可以视之为武当山至大至极、至善至美的象征。

“七十二峰”、“三十六岩”并不意味着武当山只有这么多峰、岩, 它寄托着命名者希望借此数字祈求天地交泰、天人合一、风调雨顺、国泰民安的愿望,它也表达了命名者希望“太和”即宇宙万物普遍和谐的理想。不仅如此,在武当山峰岩溪涧、台池潭洞等自然景观的名称中,我们也同样能看到道教教理教义和神仙信仰的深刻影响。

武当山七十二峰

元代武当道士编撰的道经《玄天上帝启示录》卷一云:太和山“七十二峰凌耸九霄,气吞太华”[2]。海拔1612.1米的天柱峰拔地通天,雄峙霄汉,周围诸峰至少比主峰低100多米,而且峰峰俯身颔首朝向主峰,形成“七十二峰朝大顶”的壮观景象。其余海拔高度逐次降低的多层次低山,像莲瓣抱蕊那样拱护着天柱峰,因而从武当山金顶俯视江汉平原和周围低山群,就自然而然的会有“千峰并让一峰尊”或“绝顶遥览万里空”的感受。这些山峰的命名,或源自道教信仰,或附会神话传说,多具有神秘色彩。

道教产生以后吸收了中国古代山岳崇拜的观念,并根据自己的教理教义和神话传说,赋予山岳崇拜以新的内容。首先,道教认为山岳是天地之间的连接点,是通天之路,是天梯、是天柱、是天神常住的居所。武当山道士眼中的大顶就是这样一个圣地,元代刘道明说:“大顶天柱峰,一名参岭,高万丈,居七十二峰之中。”他又引用仙传中的话说:玄天上帝在大顶冲举,上朝天阙,此后“刻刻不离大顶”。只有“持心精恪”、行善积德的人才能登上大顶天柱峰。其次,道教信仰天神,认为天界分为若干重,各路神仙居住其中,逍遥自在,因此,道教中有“三十六天”、“三十二天”之说。武当山峰峦高大,上接云天,被认为是上应天界的仙境。《武当福地总真集》说:“大顶天柱峰.....上应三天”;“显定峰,在大顶之北,一名副顶,上应显定极风天”;“皇崖峰,在大顶之北,上应太安皇崖天”。

“三天”又称三清天,即《云笈七签》所说的清微天、禹余天、大赤天,是仙界中层次较高的圣境,“真玉虚无色之界也” 。“显定极风天”、“太安皇崖天”位居色界十八天之中,也是层次较高的天界。

按道教信仰的理论,“三十六天”由下而上分为欲界六天、色界十八天、无色界四天、四种梵天、三清天、大赤天等六重天,修仙之路就是一个由低到高、不断进步的阶梯。其三,道教把山岳看作有灵性的存在,甚至认为山岳就是天神,就是天帝的代表。武当山天柱峰唯我独尊的气势,让人感到它就是君临万方的天帝,其它群峰都是它的大臣和属下。

七十二峰中有太师峰、太傅峰、太保峰;有始老峰、真老峰、黄老峰、玄老峰、元老峰;有九卿峰、拄笏峰等, 这些命名明显是把天柱峰视为天帝,而其它群峰就象人间朝廷的属臣一样,只能低首弯腰地拱侍大顶,这样命名无非是要突出天柱峰的崇高和神圣,显示天神的威严。其四,道教相信人可以修炼成仙,长生不死,而仙人则活动于名山仙境。

《武当福地总真集》记载的许多山峰名称都与道教神仙信仰有关,如“狮子峰.......下即尹喜所栖之地,非策景排空之士曷能居焉”;“落帽峰,昔神仙戴孟于此飞升,落帽于上”;“白云峰,陈希夷辟谷,三迁于此”; “叠字峰,其西峭壁之中,有一石穴,名曰灵岩,深可二丈,传云雷帅欻火律令邓天君炼真之处,风雷多从此起”;“仙人峰、隐士峰.......本山神仙出没,人多见之,或槲衣披发,或奇形异相,手足爪甲各长五七寸,或坐盘石,或濯涧滨,真气逼人,莫可近及。恍惚之间,俱失所在”。

山岳与神仙形影相随,有着十分密切的联系。其五,武当山作为道教宣扬的玄天上帝修道飞升之所,许多山峰的命名与玄帝修道伏魔等神话故事有关,如“系马峰......昔玄帝现真容,乘白天马立于其上”;“金锁峰......玄帝收摄妖魔,戮其渠魁,奇形异状,如猕如猿, 悉锁其下”;“展旗峰.....如帜飞空,宛然(玄帝) 皂纛之形”;“把针峰......传云玄帝顿悟之后,元君飞铁杵于此”;“伏魔峰.....传云玄帝收魔, 诘问闻奏俟命之地”;“松萝峰......玄帝修真之时,常以松萝为服,此峰最盛”;“大顶天柱峰......传云玄帝冲举于此,乘辇上朝天阙”。

据此可知, 武当山的山岳景观经过道教文化的命名点化, 被赋予了神性灵气、仙踪道情, 道教对武当山的神化仙化, 感召了无数善男信女的顶礼膜拜, 引发了众多士人的悠悠遐想。

大顶天柱峰 一名参岭。高万丈(海拔1612.1米),居七十二峰之中,上应三天,当翼轸之次。俯眺均州、邓州、襄阳、房州千里之地。晨夕见日月之降升。常有彩云密覆其岭,峰顶东西长七丈,南北阔九尺,四维皆石,脊如金银之气。《武当山赋》云:“大顶居中,众山来宗。屹若长人,抚摩诸峰”。

显定峰 在大顶之北,一名副项。上应显定极风天。翠依空,人迹不及,祥去瑞气,弥漫其间。

万丈峰 在大顶之东北,海拔1448米。峭壁万丈,高耸入去。

狮子峰 在大顶之北,一天门之上。苍峦突出,踞镇云端,俨然狮子之形。

皇崖峰 在大顶之北,上应太安皇崖天。金碧障空,瑞光交映,夕阳回景,辉射九霄,雨霁之间,飞虹绚彩,可仰而不可及。

小笔峰 在大顶东,海拔1458米,孤岭卓立如毫端。

紫霄峰 在大顶东北,峭枝端立,影入霄汉。石作金星银星之色,竹木交翠,紫云缭绕。

霄石峰 在大顶之西北,山南路经此登大顶。叠石架空,献瑰纳奇,伏拱立,如虎如神,杂以烟云林木,可敬可玩。

贪狼峰

巨门峰

禄存峰

文曲峰

廉贞峰

武曲峰

破军峰 此七峰在天柱峰之北,势如北斗拱极之象,昂霄耸汉,左参右立,云开雾幕,绰约璇枢。

中笏峰 在大顶之北,石如圭瓒、鞠躬朝顶,类进趋之势。

千丈峰 在大顶之西群山之中,超然独出。

大莲峰

小莲峰 二峰在大顶之西南,相望并秀。棱层崔嵬,婷婷然如隐清波,春夏之时,明媚尤绝。

大笔峰

中笔峰 二峰相峙于莲峰之间,千仞石笋、直插云天,犹如双管齐挥,云黄雾蓝。

紫气峰

落帽峰 在中笔峰之北,巨灵镇应,险绝难攀。

白云峰 在大顶之西,紫盖皇崖,东西亘拱。

紫盖峰 在大顶之西,五龙宫之南二十里,横立太空,若牙森列,清晓紫气腾覆,夜间频见仙灯往来。

松罗峰 在紫盖峰西,下有松罗垭,盛产松萝。

桃源峰 在紫盖峰之北,地势阔远,峰峦叠翠。其西曰桃源洞。

叠字峰 在五龙顶南,三山叠映如字,石蹬攀缘,松竹苍翠。

金鼎峰 在叠字峰西,山形类鼎,时喷云烟。

伏龙峰 在五龙峰西,山势屈伏,瞻望西表,龙湫密迩,人迹少到。

五龙峰 一名五龙顶。“上应龙变梵度天”。五峰分列。

灵应峰 在五龙宫后,松杉接翠,上凌星斗。

隐仙峰 在龙顶之北,其下曰隐仙岩,前曰竹关,即五龙宫第二门。

阳鹤峰 在龙顶西北,连峰叠障,修竹茂林,寿杉数株,昔有瑞鹤宿于上,庵宇亦以此名。中有药圃、莲池。

健人峰 在大顶东北,三公山之右,上控云霄,仰冲斗牛,堂堂如天丁拱立之状。

太师峰

太傅峰

太保峰 三峰在大顶之东,又曰三公山。《武当山赋》:“前向而三,若视品同秩者,槐府之公侍侧”。在紫霄宫之前,如玉笋分班,鸾停鹄立,曳紫拖蓝。巫峡华顶,似难并肩,极天下俊,无以加此。

始老峰

真老峰

黄老峰

玄老峰

元老峰 五峰在大顶东西,一名五龙峰。五峰列居,歧连巅岐,错列如笔架。

仙人峰

隐士峰 二峰在大顶之南,大岭高山,仅能企仰。

大明峰 在大顶之西矗立,正入阳明,竹木泉石,森天荫日,山深路僻,原沃壤,学道者多卜居之。

中鼻峰

聚云峰

手扒峰

竹筱峰

牙峰 五峰在大顶之东南,一岭南飞,五峰分布,高岗深壑,迢遥数里,中有山径,名曰主薄垭,当均、房往来之道。

灶门峰 在大顶东西,云岭横铺,怪石巩竖,岚烟瘴雾,清晨如炊。

九卿峰 在大岭之南。《武当山赋》说:“傍立而九,若分职佐理者,曰卿寺之列”。峰峦秀丽,葱倩奇特,松篁花卉,分挂内外。

伏魔峰 在大顶之南,接来龙之脉,山势威椎,林木挺特。

玉笋峰 在大顶之南,亦名石人山。峰形如人似笋,故名。北有鸡冠岭。

拄笏峰

大夷峰 二峰在大顶之西,南望天柱嵩副之,岗领平夷,其横如带。一峰回仰如玉笋;一峰坦然如掌托天,皆猛兽所接之地。

把针峰 在大顶之西,一峰尖小而高耸,颖秀可爱。

丹灶峰 在大顶之西,其山类偃月之体,昏晓之交,间有青烟紫雾,人谓之丹灶凝烟。足迹不可及。

天马峰 在大顶之西百里,一名马嘶山,一名西望峰,即武当来山之正脉。当均、房间道中,有龙井深不可测,泉清而美,商旅莫不饮兴于此。

鸡鸣峰

鸡笼峰 二峰在大顶之西,天马峰北,当均、房官道。昔有丹凤集于山巅,鸣及上下,人莫之识,指之曰天鸡。俗呼山曰大鸡鸣,小鸡鸣。

眉棱峰 在五龙顶之西,房陵登山之路,高低昂藏,萦迂盘曲三十余里而至五龙宫,两涧列乎左右、群山连峰接岫,耸其高低。石脊连蜷,如眉棱生紫。

复朝峰 即外朝山也,当均、房官道。七十峰峦俱拱天柱,独此一山飘然外居,谓去有可复之理,故名。其北平田敝豁、桑麻蔽野、鸡犬之声相闻。

香炉峰 在大顶之东北,海拔1255米,仙关之南,岩磊落,浮岚掩霭,千态万状。取香炉近于帝座而名。下有紫霄涧,即登山道路。

九渡峰 一名仙关,在上十八盘,大顶之东。峭峰屹,上摩青苍,石迳湾还,白云来去。游人到此,万虑豁然。

展旗峰 在大顶之东,海拔1015米。一柱擎天,千仞如俏,东铺翠嶂,如帜飞空,宛然阜之形。烟霭岚横,人间紫府。

金锁峰 在展旗峰之北,地形类阁,上倚苍穹,下临青涧、石如刀剑,藤若网罗,凛凛有不可近之势。

青羊峰 在金锁峰之北,高耸突兀,林木蔚畅。传云太上驾青牛,常游于此。其下即青泉,名曰青羊涧。

七星峰 在隐仙岩北,竹关之下。一径七里,百步九折,越山度岭,即钻天,五里,下即五龙接待庵。土花盈砌、山桂飘香。

系马峰 在接待庵西北,当登山正路,一峰突起,即天马台。

会仙峰 在登山大道间,仙木铺地,橡木映天。

除七十二峰之外,尚有茅阜峰、蓬莱第一峰、大小宝珠二峰、逍遥峰、金童峰、玉女峰、天门峰、望州峰、聚云峰、望顶峰等著名山峰。

武当山三十六岩

“三十六岩”之说,始见于宋代地理类图书,王象之的《舆地纪胜》引《武当山记》云:“山有三十六岩。”岩阿多位于半山腰中,虚寂当阳,幽静可居,古代修仙道士为了避开尘世纷扰, 专拣悬崖峭壁上的岩屋作隐居之所。武当山三十六岩之得名,多与古代隐士及道教传说有关。早期神仙道教相信,烧炼金石药物, 可以制成长生不死之药,因此,常用朱砂、雄黄、云母、硫磺、硝石等许多药物烧炼外丹。道教认为炼丹需选名山,在荒无人烟的隐蔽之处,砌炉立鼎,结伴不过三人。武当山是古代炼制外丹者常驻的名山,如汉代神仙马明生、阴长生师徒就曾在武当山五龙宫炼制“太阳神丹”。位于五龙宫附近的隐仙岩“相传系神仙尹喜、尹轨所居,历代方士多炼大丹于此,丹室炉灶存焉” 。“三十六岩”中的朱砂岩、云母岩等名称多于道教外丹术有关。道教修炼内丹、长生成仙也必须排除杂念干扰,远避尘世俗务,于是深山密林、岩洞石室便成为求仙之人隐居修炼的首选之地。武当山许多岩庙都与古代隐居学仙之人有关,如“紫霄岩.....神仙游息之墟”;“隐仙岩......近代田蓑衣隐此证道”;“尹喜岩, 一名仙岩,翠峦耸笔,玉涧调琴,昔有文始真人隐此”;“沈仙岩,石室偃仰,泉溜清幽,昔有沈仙成道于此,因以名之”;“灵虚岩......唐孙思邈、宋陈希夷二仙俱于此修习”;谢天地岩,在南岩梳妆台下,宋代道士谢天地在此隐居修炼;”杨仙岩.....昔隐士花杨先生服术于此,年百余岁,人往访之,飞步而走。或问之曰:'何故却人如此?’应:'有腥坌之气,触我之神,不容坐尔。’后不知所在。”[1]道教修仙得道的追求是和远离世俗腥膻、隐居清岩幽洞联系在一起的,这正反映了庄子“入山林,观天性”的思想观念。

信仰三清、崇奉玄帝是武当道教的主要信仰特征,武当山三十六岩的命名也受到这种信仰的直接影响。如太上岩、玉清岩、太清岩就反映了道教对三清境、三清尊神的信仰。玄天上帝作为武当道崇奉的主神,在武当山修道四十二年,不少仙岩的命名都与净乐太子修炼飞升的神话故事有关,如“太子岩.......上倚展旗峰,下瞰禹迹桥,昔玄帝为太子时修真于此”;“紫霄岩,一名南岩,一名独阳岩......玄帝炼真之地”;“仙侣岩......其岩爽朗虚明,记云:玄帝道成,有蓬莱仙侣来贺,因名仙侣”;皇后岩,绝壁凌空,传说净乐太子之母善胜太后“寻真憩息于此,故有是名”[1] ;玉虚岩,石壁半空,岩高百仞,因玄帝曾被元始天尊封为“玉虚师相”而得名。这些岩阿的命名使玄帝修真神话与清幽的自然景观紧密结合,既宣扬了道教神仙信仰,又增添了自然景观的神秘感。

紫霄岩 一名南岩,一名独阳岩。岩在大顶之北,更衣台之东。当阳虚寂,上依云霄,下临虎涧,高明豁敞,石精玉莹,形似鸾凤。万壑松风,千岩浩气,齐收眼底。幽人达士多居之,为三十六岩之第一。

隐仙岩 一名尹仙岩,一名北岩。在竹关之上,高耸入云,俯视汉水。石如玉壁,呈瑰纳奇。相传系神仙伊喜、尹轨所居,历代方士多炼大丹于此,丹室炉灶存焉。岩周围土地肥沃,遍布竹木花卉。

仙侣岩 在大顶之北,青羊涧之上,白云岩之左。面朝天门,山平坦,一泉自岩而出,有鸣金漱玉之声。 卧龙岩 在松萝峰下,面向东北,豁达高洁。霜天雪夜,鹤唳猿啼,清幽无比。云霭雾霾,隐现南阳气象。

尹喜岩 一名仙岩。在展旗峰北,翠峦耸立,玉涧调琴。昔文始先生即隐此。

玉虚岩 一名俞公岩。在仙关之东,九渡涧之上。石壁半空,岩高万仞,岩上藤萝下垂,如帘高悬;岩下涧声雷震,万壑风烟。历代多隐居者。

五龙岩 一名灵应岩。在五龙峰迤东,石径崎岖,草木茂密。岩内有泉水,每遇天旱,山民祈祷如响答。下临深壑,云雾弥漫。

玉清岩 太清岩 太子岩 三岩在展旗峰下,又名三清岩。太清岩,原名修道岩、昔黄太清得道于此,因名之。

皇后岩 在皇岩峰下,峭壁陡立,鸟栖猱息之地。

白云岩 在白云峰下,岩石悬空,势极险峻,岩旁有石穴,名星牖。

三公岩 在三公峰下,自朝天宫东出三公岩,是上岩也。路险绝,难以容足。其下又有岩,亦名三公。二岩相距三舍。岩南向爽垲,幽静可居。

天马岩 在天马峰下,西涧自西来过岩下,路当均、房孔道,岩石嵌空,可避风雨,昔日途经此地的商旅常宿于此,俗称岩屋。

藏云岩 在金鼎峰下,地近风岩,雷岩,雨则云起,雨后云归,其气清蒙,故名。

隐士岩 在仙人峰、隐士峰之阴,相传古时常有隐士出没其间,故名。

云母岩 杨仙岩 二岩在五龙宫东二百步,二岩对立,桃花夹径,云龛月席,面对群山。杨仙岩,即唐代道士杨华阳隐居处,故又名华阳岩。

沈仙岩 东飞升台之西,石室偃仰,泉溜清幽,昔有沈仙成道于此,故名。

滴水岩 在仙侣岩之南,岩如大厦,裂石出泉,因以名之。

常春岩 一名长春岩,在七星峰下,南向,高爽敞阔,终年气候温和犹如阳春,故名。

集云岩 在聚云峰之间,五峰相蔽,岩壑如齿,宿云常堆于其间。

谢天地岩 在南岩梳妆台下,壁临深涧,如悬空中。宋代道士谢天地在此隐居修炼,故名。

北火岩斗岩 在七星峰下,北向,上纳太虚,清寒碧峭。仰望七峰,如在斗口之魁柄中,故云北斗岩。 火岩 在紫霄岩之北,一名雷洞。岩呈红色,犹如火焰;周围树如龙爪,高深皆丈余。

黑龙岩 在仙关、九渡峰南,龙潭之上。

白龙岩 在飞升台下,龙潭之南。

黑虎岩 在黑虎涧上,大林巨石之中,黑虚所栖之地。

升真岩 在五老峰下,拔空腾起,其势如飞。

碧峰岩 在玉笏峰下,远望峰秀似碧纱,岩地敞垲,水土甘美,隐居者便之。

仙龟岩 在金锁峰下,石如神龟,含烟喷雾,岩居其中。

雷岩 在叠字峰下。岩下有石洞,深不知底,雷声每起于中,故名。

风岩 在大顶之下,万虎涧滨。石穴噫气,震响林壑。

九卿岩 又名灵虚岩。在五龙宫西南二里许,松竹掩映,下眺皆巨杉、蓊偃阴深。

太上岩 在老君堂上。山峰围绕,地势高耸,上接紫霄,下瞰碧涧,陈柯不剪,最为幽翳。

陈了上述三十六岩外,尚有法华岩、青岩、独阳岩、崇福岩、虎耳岩、悟真岩、罗公岩、清微妙华岩、菠箩岩、磨子岩、观音岩、九室岩等。

天仙岩

武当山二十四涧

武当山天柱峰周围,山高谷深,溪涧纵横。整个武当山区雨量充沛,河流众多,但由于谷狭坡陡,大部分河流的流量都有明显的季节性变化的特点:夏秋季暴雨时,河水猛涨,激流奔突,雨后则洪水骤退;冬春二季水流清浅舒缓,澄溪鱼翔,沙石清奇。一般而言, 武当山的水景不是一年四季皆可观赏的,古代文人冬春季节游武当,看不到好的水景,就评价说“水短山长”;而夏秋季节游武当, 恰逢雨后二三天,既可见“急淙瀑布千丈”、“飞流缥碧可爱”, 又可观山涧急流,“轰雷叠雪”, 就评价说“生平观水石之变无过于此者”。故对武当山水景点的评价,因游人到来的季节不同、走的路线不同,评语也大相径庭。但总的说来,在植被茂密的时代,武当山水景观十分丰富,所谓“独听流泉过石渠”,“海棠花落水流红”等诗句,就为“二十四涧水长鸣”作了很好的注解。

二十四涧的命名也与道教的神仙信仰有密切关系。道教尊道家代表人物老子为太上老君,奉为道教教主,凡与老子有关的著述、人物、事迹都加以神化。武当山二十四涧中的大青羊涧、小青羊涧、牛漕涧等溪涧的命名就与老子事迹有关。按西汉扬雄所作《蜀王本纪》记载:“老子为关令尹喜著《道德经》,临别云:' 子行道千日后,于成都青羊肆寻吾。’”[24] 由此产生了老子骑青牛西出函谷关,传道尹喜,以及老子转世与尹喜相会于成都青羊肆的神话传说。《南雍州记》说:“武当山有石门、石室,相传云尹喜所栖之地。”[9]这表明早在南北朝之前,武当山已有老子和尹喜的神迹及传说。《武当福地总真集》说:牛槽涧,“太上隐化访(尹) 喜,青牛卧此,因以名焉”;青羊涧“传云太上驾青羊常游于此,其下即青泉,名曰青羊涧”[1]。凡此种种神化之迹,都将太上老君与武当山的自然景观紧密结合,使上山朝圣之人常常想到撰写《道德经》的老子,想到《道德经》讲述的深刻哲理。

武当山是玄天上帝修炼冲举之地,二十四涧中的“九渡涧” 、“磨针涧”、“黑虎涧”、“五龙涧”等涧名,都蕴涵了一段玄天上帝修真学道的神话故事。《玄天上帝启圣录》卷一“涧阻群臣”条记净乐王子辞亲慕道,入武当山修真,净乐国王思念太子,于是令大臣领兵五百寻太子回朝。众人“探逐所往,渡涧入山。遇涧水忽涨,不能前进。八次渡,遇水泛。第九次,方得渡。.....涧名九渡,阻其意焉”[2]。该书卷一“悟杵成针”条讲净乐王子在紫元君的指引下,入武当山学道修炼。但他意志不坚,受不了修炼之苦,欲出山还俗。紫元君变幻成老媪,在涧边大石上磨砺铁杵,帝揖媪曰:'磨杵何为?’媪曰:'为针耳。’帝曰:'不亦乎乎?’媪曰:”功至自成。’帝悟其言,即返岩而精修道。......涧曰磨针,因斯而名”[2]无论是神化老子,还是颂扬玄帝,二十四涧的命名大都深受道教神仙信仰的影响,道士们通过命名的方式,给武当山的天然溪涧打上了道教文化的烙印。

大青羊涧 一名青羊涧,今俗称为东河。在大顶之北,会诸涧而出曾河。蛟室龙宫,分列上下,春夏水泛,喷雪轰雷。夕现虹霓,朝腾烟雾。石鱼金鲤,神兽幽禽,仿佛在桃源之境。

万虎涧 在大顶之北,因水流湍急,好似风雷震怒,万虎咆哮而得名。汇入青羊河。

牛漕涧 在尹喜岩下,飞湍而入青羊河。

桃源涧 发源于紫盖峰,流经桃源峰下,瀑声喧于翠林花丛中。由龙潭东入青羊河。

黑虎涧 磨针涧 二涧起自龙顶,会于白龙潭。

小青羊涧 一名阳鹤涧。起自阳鹤峰下,东入青羊河。

金锁涧 飞云涧 瀑布涧 起于金锁、青羊二峰之左右,俱入青羊河。

会仙涧 在五龙顶之北,诸峰之水汇入,北出蒿口,入蒿谷涧。

蒿谷涧 自梅溪之东诸山之水汇集而成,西入青羊河,汇入淄河。

武当涧 在大顶之东,皇崖诸峰之水汇集而成,北入紫霄涧。

紫霄涧 三公峰之水转入紫霄宫,南迤,北汇入诸涧,入九渡涧。

黑龙涧 香炉诸峰之水会前二涧,自龙潭飞流,东入九渡涧。

白云涧 在白云峰白云岩下。自五老峰出,接九渡涧。

九渡涧 汇诸涧而出为梅溪涧。

梅溪涧 因近榔梅而得名。汇武当以下诸涧,出梅溪庄,左而为曾河。

西涧 自马嘶山龙井出而北,总汇西山诸涧。其河道湾曲,水流湍急,夏秋涨水,环山襄陵商旅,经月不得渡。民谚云:上得马嘶山,四十九渡不曾干。

金鸡涧 在大小金鸡峰之间,其水入西涧。

雷涧 自叠字峰雷洞之水由南入五龙涧。

五龙涧 自伏老诸峰之水,由雷涧出西涧,自蒿口汇入青羊涧,再入梅溪涧,合为曾河,东北入汉水。 鬼谷涧 自大顶之南出,汇山南诸峰之水,东入双溪涧。

双溪涧 自大顶之东南诸峰之水交汇鬼谷涧,由浪河西北入汉水。

**************************************************************

巍巍武当山,高耸入云天,群峰屹立,山势雄伟,四处奇峰矗立,险崖壁耸,终年烟云缭绕,花香扑鼻。其建筑宏伟,林木森翠,山川秀丽,景色宜人。春季,桃花争芳,百花吐艳;炎夏,芍药盛开,牡丹争妍;中秋,桂花飘香,菊花竞放;隆冬,银装素裹,分外妖娆。历代文人游客为寻胜景慕名游历,无不为之倾倒,称赞其为“天下名山”。明代地理学家徐霞客盛赞“山花夹道,幽艳异常(《徐霞客游记》)”,“气吞泰(泰山)华(华山)银河近,势压岷(岷山)峨(峨嵋山)玉垒高”(明沐昕《南岩削壁》诗)。

武当山,乃我国大名山之一,位于湖北省西北部,汉江南岸。西北——东南走向。清朝乾隆九年纂写之《大岳太和山纪略》(共八卷)卷一载:“大岳太和山,在汉之南、江之北,属下荆南道襄阳府之均州,汉南阳郡地,禹贡(《尚书?夏书》,把当时中国划分为九州。《尚书》乃我国最早一部科学价值极高之地理著作)荆州之北境。”均州乃今均县。《均州志》云:“均州,古豫州(河南)域,梁为均阳县”;《湖北市县概况》载:“均县地春秋时为麇(jūn菌:獐子。又音qún群:聚集)国,战国时属楚。汉高祖五年(前202年)置县,取名'武当’,隶属南阳郡。隋开皇五年(585年)为均州,因境内均水而得名,辖武当、均阳两县。唐天宝六年(742年)为武当郡,乾元元年(758年)复为均州。宋、元仍旧。明洪武九年(1376年)省(撤)武当入州,直属湖广布政使司;成化十二年(1476年)改属襄阳府,沿至清末。民国初年改均州为均县,属湖北襄阳道。”均县有所谓“天柱晓晴、沧浪绿水、东楼望月、龙山烟雨、黄峰晚翠、槐荫古渡、雁落莲池、方山晴雪”诸胜景。

又,《辞海》修订本及舒新城诸人主编《辞海》合订本曰:“武当,山名,在湖北省均县南”。

《辞源》修订本第二册1672页云:武当山“本名仙室山。又名太岳山、太和山、 上山、谢罗山”。又称紫霄峰、玄岳。《水经注》云:武当山“又曰仙室” 。

武当山何意称作“武当”?《大岳太和山纪略﹒序》云:“按纪武当者,谓惟真武之神足以当之。”《均州志》卷十六亦云:“大岳太和山,元武修真之地也。以非元武不足以当此山,故曰武当。”真武何人?汉盛行一说,即东西南北代表性之星座皆有代称,北方称为“玄武”。“玄”即黑也。此后道教兴盛,将“玄武”、“黑帝”加以人格化,编为故事,历代封建统治者利用已编为故事之神,加以尊称,此所谓“真武大帝”。《续辑均州志》卷十六云:“北极佑圣真君者,乃元武七宿,后人以为真君,作龟、蛇于其下。宋真宗(赵恒)避讳,改为真武”。(按:真武即元武。)《明史﹒礼乐志》云:“因避宋真宗讳,改元武为真武,今因之”。考《宋纪》:真宗初名元朗,即位改名恒,于讳似无所犯,其易圣号之故,无所据。又,道教始于东汉,盛于唐宋。北方黑帝此概念之神,被道教经典编造为人格化之神并同此山结合,乃唐宋之后事。然,远在汉朝已有“武当郡”,故尚应曰先有武当山此名,尔后道教将所谓玄武大帝附会于一起。

武当山为何又称“谢罗山”?据《续辑均州志》卷十五《太和山记》所载:“太和山,即参山也,踞楚之麇地。初,以谢允弃罗令,隐其中,曰谢罗山。后以其雄峙于西南,非禺疆(按:“禺疆”,海神。《山海经﹒海外北经》:“北方禺疆,人面鸟身,珥两青蛇,践两青蛇。”又,“禺疆”,天神也。《庄子﹒太宗师》作“禺强”)之武不足以当之,遂名曰武当山。自宋仁宗、英宗时,尝特加祭告,如古崇祀方岳。礼于峰之最高者,名曰极风,曰显定,迄今有铜殿存焉。至于大明,封曰大岳太和山,谓其巍嶐灵异,更加于五岳也。”又,《续辑均州志》卷十六云:“武当山,名谢罗山,盖以谢允仙迹也。”郦道元《水经注》引《荆州图副记》:“晋咸和中(按:一云“西晋太康中”,见道教书《真诰稽神橱》),历阳谢允舍罗邑宰,隐遁斯山,故亦曰谢罗山焉。”又,《甄异传》云:“历阳谢允,字道通,年十五,为苏峻贼兵王免所掠,卖东阳蒋凤家,当饲虎槛中,将入,一虎举目仰视,允谓虎曰'此槛本为汝施,而我几死其中,汝不杀我,我放汝。’乃开槛出虎。贼平之后,诣县治理,乌程令张球不为申别,擅梏拷楚。允梦见一人,谓曰:'此中易入难出,汝有慈心,当救。’旋醒睹一少年,通身黄衣,忽进狱,与允言,狱吏知是异人,不敢枉,蒙理还都,西上武当山。太尉庾公闻而愍之,给其资粮,遂到襄阳,见道士,道士说,'吾师戴先生,非人世间人也。云若有西上欲见吾者,可将来,君是谢允否?’允因随去,入武当山,斋戒三日,进见先生,乃昔日所梦人也。问允,'复见昔黄童否?’因赐以神药三丸,服之便不饥渴,无所思欲。戴先生亦无常处,时有祥云紫气荫其上,芳香之气彻于山谷(考:戴先生,即汉武帝所遣上将军戴甑生也。《甑生传》所载详备)。如此而不言尝作罗令,不可晓。”又,《续<搜神记>》:“谢允从武当还,在桓宣武(唐方镇名。建中二年,即公元781年,初置'宣武军’,治所在汴州。兴元一年,即公元784年,辖境领有汴、宋、濮、颍、曹、陈六州。五代后梁建东都,改为开封府。后唐复称汴州宣武军,明、清为开封府。公元1913年裁府,旧府治今为河南开封市。参阅《嘉庆一统志》186《开封府》一 '桓宣武,即桓彝,晋龙亢人,此处乃人以地名相称’)坐,言及左元放,左元放即左慈,汉末庐江人,字元放,为曹公(即曹操)致鲈鱼,允便云:'此可得者’,求大瓮盛水,朱书(用红色汁液书写)符投水中,俄二鲤鼓耆而泳。然则允得道,又尝出山矣。”今人登武当,但知有真武,而不知有谢允,故备载之。舒新城诸人主编《辞海》合订本云:“晋谢允尝弃罗邑宰隐修于此,自称谢罗,因又称谢罗山”。

武当山,为大巴山脉东段分支(按:大巴山,简称巴山。广义之大巴山,系指绵延川、甘、陕鄂四省边境山地之总称。为四川、汉中两盆地界山。自西北而东南,包括摩天岭、米仓山和武当山等。海拔2000——2500米。狭义之大巴山,在汉江支流任何谷地以东,四川、陕西、湖北三省边境。主峰大神农架,3053米,在湖北省神农架林区内。此处系广义而言)。起自湖北、陕西边境,止于襄樊市南,隔江和大洪山遥对。道教奉为名山,也为武当派武术起源之所(参见《读史方舆纪要》79《均州》)。明万历间刊米芾 “第一山”三字于碣,建州(均州)南“朝阳洞”侧,至今仍立于山腰元和观门首(见《均州志》卷十六。按:米芾,公元1051——1107年。宋太原人,后徙居襄阳,字元章。号鹿门居士,又称海岳外史、襄阳漫士。累官礼部员外郞,知淮阳军,世亦称米南宫。性好洁,世号水淫;行多违世异俗,人称米颠。家藏古帖,有晋人书法,故名其斋为宝晋斋。书法得王献之笔意,超妙入神,与苏轼、黄庭坚、蔡襄并称四大家。山水远宗王洽,近师董源,别出新意,自成一派。喜蓄金石古器,尤嗜奇石,世有元章拜石之语。著有《宝晋英光集》、《书史》、《画史》、《砚史》等书。《宋史?文苑》有传)。李时珍曾被吸引来此,采药行医。历代修道之士,如阴长生、陈抟等,均尝栖息于此。

武当山,去沧浪百余里,盘礡延亘,以八百里为周,以七十二峰为错,处其峰之最峻绝者曰天柱,次曰紫霄,峰之胜不可悉记,《均州志》卷十五《 山赋》言武当山“四达旁通,左邻邓、洛(按:系指河南省邓县、洛阳市),右界岐、雍(按:系指今陕西省岐山县东北、陕西省凤翔县南),吐汉含汉,喝华歕嵩,绵亘乎八百余里,包络乎七十二峰,一起一伏,或横或纵,径途奥,洞壑玲珑 。二十四涧浚其足,三十六崖禘其胸,壁立万仞,去天盈尺”。

据详实统计,武当山实长260余公里,海拔1000米左右。主峰天柱峰,海拔1612米。山势峻拔,有上、下十八盘等险路及七十二峰。《大岳太和山纪略》卷一云:“武当山……为峰七十二,岩三十六,涧二十四,九台,九洞,九井,十五池,三潭,七石,七洞天,三福地,八宫殿,一金殿,一元铜殿”。

若夫峰之有远有近,有正有侧,有断有连,有横有直,有阔有狭,有壮有削,目力所未及,足迹所不到……领略之异时,太和之名胜未可以举似穷也。

武当山,自古乃道教活动之中心,为道家修炼之地。《舆地纪胜》载:周康王时(前1115-1079年),大夫尹喜,为战国时道家,曾任函谷关尹,遂不仕,隐居函谷关内,后入蜀,旧栖于武当。于三天门石壁之下砌石门,作石室,为修炼所居。至今,武当山尚有一岩谓之“尹喜岩”。《列仙传》、《雍州记》载:汉光武刘秀时(25-56年),马明生、阴长生同隐武当,砌石室修炼。《道学传》载:汉明帝刘庄时(58-75年),燕济字仲微,年少好道术,弃官不仕,入武当砌石倚木,四室寝息。《类书》载:东晋安帝司马德宗时(397-418年),徐子平为华阴令,弃官学道,隐居武当山。《隐逸传》载:南朝宋明帝刘彧泰始中(466-471年),刘虬解官入武当,所居石室曰刘爽岩,又隐士岩。至唐、宋、元、明、清,“入武当学道者,常数百,相继不绝”。宫、观、殿、宇日渐臻盛。

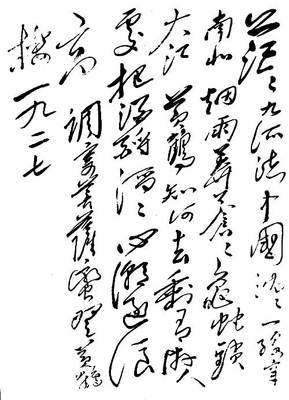

唐、宋,道教盛行。唐太宗李世民时(627-649年,贞观年间),均州守姚简,奉敕至武当祈祷雨,见五龙降,灵应显圣,即兴建五龙祠(见宋李方叔《武当山赋并序》),宣扬道教。唐肃宗李亨至唐代宗李豫时(756-779年),有“太乙”、“延昌”诸宫观。唐昭宗(李晔)乾宁三年(895年),建神威武公庙。唐代名道吕洞宾《题太和山》歌云:“石缕状成飞凤势,龛纹绾就碧螺鬟”。 可见,武当山已有雕梁画栋之雄伟建筑。宋太宗赵炅太平兴国元年至宋徽宗赵佶宣和七年(976-1125年间),道教之建筑更为宏伟壮观(见《均州志》。明万历时,李柏龄刻石,至今此石碣存于元和观)。宋真宗赵恒时(998-1022年),“五龙祠”扩建为“五龙观”,赐额为“五龙灵应之观”。宋神宗赵顼时(1068-1085年),诏道士刘真人住纳纳岩宫,兴建殿宇,修炼学道。宋代诗人高本宗题《天柱峰歌》云:“丹梯贯铁锁,十二楼五城”,“黄金铸屋玉作楹”。宫观建筑之精致高大可知矣。

元代至元二十二年至泰定五年(1285-1382年),元世祖忽必烈、元泰定帝也孙铁木儿,大兴土木,营建宫观(见元代揭傒斯撰《大五龙灵应万寿宫碑文》及元代程钜夫撰《大天一真庆万寿宫碑文》)。元末,因兵乱,多毁于火(参见明永乐十六年《大岳太和山道宫碑记》)。现仅存“天乙真庆宫”石殿、古铜殿、琼台石殿之遗址(按:《大岳太和山纪略》卷四云:“古铜殿,元时所建,明永乐撤置于小莲峰,今呼为转展殿”)。

明代永乐年间,明成祖朱棣(永乐皇帝)命工部侍郎郭琎、隆平侯张信、驸马都尉沐昕(xīn心)督工营建武当山宫观(见《明史·方伎传》)。永乐十一年《敇官员军民夫匠人等》云:“武当,天下名山,是北极真武玄天上帝修真得道显化去处,历代都有宫观,元末被乱兵焚尽。至我朝,真武阐扬灵化、阴佑国家,福庇生民,十分显应。我自奉天靖难初,神明显助威灵,感应至多,言说不尽。那时节已发诚心,要就北京建立宫观,因为内难未平,未曾满得我心愿。及即位之初,思想武当正是真武显化去处,即欲兴工创造,缘军民方得休息,是以延缓到今,如今起倩此军民去那里创建宫观,报答神惠,上资荐扬皇考、皇妣,下为天下生灵祈福。用工夫不多,至容易,不难。特命隆平侯张信、驸马都尉沐昕等把总提调,管工官员人等,务必抚恤军民夫匠,用工之时要爱惜他的气力,体念他的勤劳。关与粮食,休著他受饥寒。有病著官医用心调治。都不许生事扰害,违了的都拿将来,重罪不饶。军夫民匠人等都要听约束,不许奸懒……恁官员军民人等好生遵守,......早完成了,回家休息。故谕”。

建造武当山宫观,以永乐年间此次工程而言,每日所用军民工匠等“三十万人力,费以百万计”(参见《明史》)。据《均州志》卷十五《太岳赋》云:“……日计二十万众,十年不成,倾其国用……”(按:嘉靖碑文为二十余万人)。又,《续辑均州志》卷十六曰:“永乐中命工部侍郎郭琎、隆平侯张信等督丁夫三十余万人,大营武当宫、观,费以百万计。既成,赐名太岳太和山。”

永乐十六年(1418年),落成净乐宫、玉虚宫、紫霄宫、南岩宫、五龙宫、遇真宫、太和宫、复真观、元和观等三十三个大建筑群(见明嘉靖三十二年《重修太和山宫殿纪成》碑文),三十九座桥梁,全山之磴道及亭台诸点缀性建筑。其后十年左右,续建诸补充性工程,从而成之为一座所谓“真武道场”。

武当山计有八宫、二观、三十六庵堂、七十二岩庙,分布于方圆近百里以内。走过元和观,跨上好汉坡,便见“五里一庵,十里一宫”。至于今,或年久失修,或毁于兵灾天祸,尚存者寥寥可数。《均州志》卷《太和山记》所载:“敇建之宫有八,观有二,所以崇祀典也”。今谓之八宫二观。即:

净乐宫

净乐宫,乃武当山大建筑群之第一宫,原在旧均县城内。相传玄帝之先曾为净乐国王,净乐治麇,而均州即麇地,故因以为名宫焉。“宫成于永乐十六年。至康熙二十八年正月灾,于三十年(1691年),复募修造,三十六年(1697年)粗还旧制。大小总五百二十”(按:此数指“间”,以下同。见《大岳太和纪略》)。清乾隆元年(1736年)又毁于火。

解放初,尚存华表(即古代宫殿、陵墓等大建筑物前做装饰用之巨大石柱,柱身多雕刻龙凤图案,上部横插雕花之石板),大铁狮子(一对)、大石牌坊、净乐宫碑、东西碑亭、签房、印房、净乐宫大殿(即祖师殿)以及圣父母殿遗址。公元1985年兴建丹江水利发电站,旧均州城正处于水库之最低处。党和政府为保护古代文物,1960年将此每件重达万斤至三十多万斤之石雕物移至丹江镇金钢岗水库附近高埠上,供人参观。此一组石雕,以石碑下之龟趺为例,高三公尺余,长四公尺余,宽二公尺余。武当山之净乐、玉虚、五龙、紫霄、南岩诸宫,门内皆有两座永乐十六年之大碑,规制式样相同,而以净乐宫碑下之龟趺工艺水准至高,龟甲及龟腹有极其显著不同之质感,首尾及四足皆现出负重有力之状。

迎恩宫

迎恩宫,在均县“石板滩”,原均州城南三十华里。明宪宗朱见深成化十七年(1481年)落成,名迎恩观,十九年(1483年)改观为宫。大小总二百八十(见《大岳太和山纪略》)。

宫南有迎恩桥。此宫乃均州至武当中途之大站,初为钦差至武当时居处,尔后非钦差之人亦可旅居。

从丹江乘游艇西行,高峡平湖晶莹如镜。昔日之均州城、净乐宫、迎恩宫及约六十华里之“官道”等建筑,现全部淹没在丹江水库之中。

遇真宫

从“治世玄岳”石坊开始进入山脚。当地群众称此石坊为“玄岳门”。明世宗朱厚熜嘉靖三十二年(1553年)建,至今四百三十余年矣。此门为入武当山之第一重大门,为四柱、三间、五楼之石雕牌坊。牌额上刻“治世玄岳”,意为“上帝命北极玄武”坐镇武当山。此牌坊高、宽各三丈,上面浮雕镂刻飞禽走兽、花卉虫鱼。永乐时,将武当地位列于五岳之上,称为“大岳”,嘉靖时更尊为“玄岳”。

与玄岳门紧相毗邻为二庵一宫,即冲虚庵、襄府庵、遇真宫、武当之庵堂,乃明永乐为各藩文武大臣朝武当所建之行馆。如周府庵,乃河南周公府之行馆;襄府庵,乃湖北襄阳府之行馆。

遇真宫,位于“州城南五十余里,在仙关外,去玉虚宫八里许,……洪武间,张三丰结庵于此。大小总二百九十有六”(见《大岳太和山纪略》)。

此处山水环抱,景色宜人,左为望仙台,右为黑虎洞,前朝九龙山,后倚凤凰山,有“九龙朝凤”之说。主要建筑包括大殿、真仙殿、廊庑、山门、斋堂、钟楼、鼓楼、红墙等,至今保存基本完好。现为均县二中校址。

为何此宫名曰“遇真宫”?遇真宫乃明永乐朱棣于永乐十五年(1417年)为纪念道士张三丰所建。据《明史·列传》载:张三丰,辽东懿州人,又名张全一、张君实,三丰为其号。以其不饰边幅,外表不整洁,人们皆称“邋遢张”或“张邋遢”。明洪武年间(1369-1398年),曾在草店一带结庵修道,自称三丰道人,为当地人们所熟悉。他以游方道士之姿态生活于群众中,时而居于深山,时而邀游市镇,间接向上层社会通报声气,云游传道,嬉戏自若,在各阶层中颇有声望。他身为道人,诚然期望已残毁之武当山道宫复兴,故大造复修武当之舆论,曰“此山,异日必大兴”。他又往往在人们意想不到之时,协助做些“善事”,逐渐被传为“真仙”。

据《大岳太和山纪略》卷三载:“洪武间,张三丰结庵于此,名曰'会仙馆’。明太祖朱元璋、明成祖朱棣多次遣使,觅之不得,未能如愿。”永乐年间修建遇真宫之敕书中指出:“朕敬慕真仙张三丰老师……愿见之心,愈久愈切。遣使祗奉香帛,求之四方,积有年岁,迨今未至。朕闻武当遇真,实真仙张三丰老师修炼福地,......不可以不加敬。今欲创建道扬,以伸景仰钦慕之诚”(《大岳太和山纪略》卷五)。建成,敕额“遇真宫”,塑造张三丰鎏金铜像,加以祭祀。

玉虚宫

玉虚宫,位于“州城南六十里,在展旗峰北,因帝为玉虚师相而名也。永乐十一年(1413年)落成,大小总二千二百”(见《大岳太和山纪略》)。明嘉靖三十一年(1552年)又大加复葺,复建二亭于二宫门外。清高宗乾隆十年(1745年)毁于火。迄今残存大宫门、碑亭、玉带河、二宫门、正殿、后殿诸遗迹及宫墙。据《大岳太和山纪略》卷七载:“玉虚为八宫之首……,有层宫广宇千间,兀落平畴,如郡城都市。玉虚广阔雄峙,甲于诸宫,与王者离宫、别苑相埒”。

玉虚宫,俗称“老营宫”。何也?原有宫殿、屋宇广阔,气派雄伟,乃武当建筑群最大之单元。从今断础残垣之遗址观之,尚感人肺腑。明、清两代宫外长期有军队驻守,人皆习称此地为“老营”,故又惯称此宫为“老营宫”。老营者,军队长期居住之营房也。亦指战时之统帅部所在地(见商务印书馆出版《现代汉语小词典》)。

迄今,老营宫左侧残存者,尚有砖室、浴堂。砖室又名张仙洞,此地人称无梁殿。宫门内左右各有一碑亭:其一刻为永乐十一年(1413年)禁止道士生事害群之“圣旨”;其一为永乐十六年(1418年)大岳太和山道宫碑记。宫门外亦有碑亭二:其一为嘉靖三十一年(1552年)重修太和山宫殿“圣旨”;其二为嘉靖三十二年(1553年)重修太和山宫殿纪成碑。玉虚宫附近,有太上岩、玉虚岩、嵩谷涧、老君洞、水帘洞诸山水。

修缮一新的玉虚殿

五龙宫

五龙宫,位于“州城西南九十里,即五龙灵应宫故址”。由南岩宫出北天门,下至深壑(大青羊涧),沿大青羊涧登山,行三十五里许,可达。唐太宗贞观年间(627-649年),均州守姚简,祈雨于武当山,在此建五龙祠。宋真宗咸平年间(998-1022年)升祠为观,赐额为“五龙灵应之观”。毁于宋钦宗靖康年间(1126-1127年)。元世祖忽必烈崇信道教,于至元二十三年(1286年)改观为宫,即五龙灵应宫。元仁宗爱育黎拔力八达时(1312-1320年),因其生日为三月三,正与道教经典中“真武”出生同一日,为此加号为“大五龙灵应宫”。元末毁于兵。明永乐十年(1412年)敕建五龙宫,次年落成。大小总八百五十(见《大岳太和山纪略》)。然,于辛亥革命后又毁于火。

现存大宫门及宫门内水火二将塑像,左右两座大龟碑亭。大殿遗址上仍有铜铸“真武”塑像。宫院内有五龙井、五井,五池。五龙井“井水与阶平,汲一井,五井皆动……水色清莹味甘美”。五龙宫外,尚有元代所建琼台遗址,残存之石殿一座及元代碑碣。

又,玄帝殿之基址及启圣殿之遗址亦尚存。此二殿之石阶共九重,前五重八十一级,后四重七十二级,从下望上,如置云际。大宫门内,左侧有“九曲十八折”之夹道,从此曲道往北登山,为榔梅台遗址。出大宫门,外有真官堂、云堂遗址。从云堂遗址西行,有老姥祠遗址。

元代遗物,尚有天柱峰南之上、中、下三琼台遗址及“琼台受册门”、“仙迹流风”诸石刻。

紫霄宫

紫,象征上天紫微星座,居中央,为帝星。紫霄宫意为天地中央之紫坛。据《真武本传神咒妙经》记,玉清紫元君超度真武至武当修炼时云:“择其群峰之中,冲高紫霄者居之”。唐、宋、元以来,此处皆建造有祠、观、庙宇。现仅存结构谨严、形式古朴之元代建筑太子殿。

据《大岳太和山纪略》载:紫霄宫,“在展旗峰下,离州城百里,旧紫霄元圣宫,今名紫霄宫也。宫前向三公峰、五老峰,宫前之左曰'日池’,右曰'七星池’;宫后之左曰'月池’,右曰'真一泉’。东方丈(方丈乃道教当家者居处)之北,曰'上善池’。殿后右转,陟山之椒根石壁为龛者,为太子岩;左为蓬莱第一峰。岩下为小圆亭。下出道院,左复北上为炼丹岩。出道院,右复西上为七星岩,又上为三清岩,绝顶不可到。春下为榔梅园,东下又转而南上为福地殿,殿两阶下丹井二,北为万松亭,东为赐剑台,相距不数武(数武即几步),左右山断而复圆。起如小儿擎卷状者,为大、小宝珠峰。诸岩水合而东流于右胁者,为金水渠,渠广八九尺,北折过宫前,抵小宝珠,不得出,凿其项以行,为后梁。既出,东复趋大宝珠峰,溢于其址,为禹迹池,池大一亩,地上有亭,北有桥,旧传神禹导山至此,故名。为楹,大小总八百六十。永乐十一年落成”。清康熙至光绪期间(1662-1908年),又屡经修缮增补,为至今武当山上保存较完美的主要建筑之一。

从东天门至西天门,乃此宫营建范围。背倚展旗峰,而对照壁峰。进东天门,经禹迹桥,绕过宝珠峰,不临禹迹池、金锁桥,象舞台启幕,豁然而开,可将万松深处一朱甍、碧瓦之紫霄宫尽收眼底。自禹迹池过金锁桥、大宫门,左右各一碑亭,内有一重达九十八吨、高三米、长四米之石雕大龟。其背上立有重达数吨之石碑,碑上镌刻永乐二十二年(1424年),为保护武当及道教活动之亲笔“圣旨”——《敕湖广布政司右参议诸葛平》。

紫霄殿,建在三层高大之石台上,为木构建筑,重檐垂脊,殿顶全为琉璃瓦面,顶脊上布列龙、凤、狮、麒麟等,姿态精妙,栩栩如生。殿内进深均为五间,上下檐部之斗拱及内槽之天花藻井,通体饰以各色花鸟及人物故事彩画,真乃飞檐楼阁,雕梁画栋。殿内正中乃玄天上帝端坐之塑像,两旁群神侍立。玄天上帝右侧横架一干杉树,直径一尺余,长三丈许,相传为当年建造武当宫观仅剩之一根,能传声通话:一端轻轻叩击,那端叮叮作响;俯首一头讲话,那头贴耳可听。游客广为传颂之“紫霄听杉”即由此而来。

展旗峰下一天然石洞,名为太子岩,内有石殿。据洞旁石碣年月,考为元至元二十年(1291年),且有一“重”字,下一字已损,当为“修”或“建”字。应属宋代之建筑。

南岩宫

据《大岳太和山纪略》载:南岩宫,位于“州城西南百余里,即天一真庆宫旧址。南朝天柱,北瞰五龙。由榔梅祠右循岩百余步,度北岩升至南天门。循山左行数十步,又折行右支百步,复折而左入小天门。又转岩斗折而过大岩,下为大殿。楹外,山复起小阜为圆光殿。下侧黑虎岩也。从大殿后左折而东二十步,陟岩上,又转西行,过元君殿,为南薰亭。亭外有石坪,纵横十八道,相传为洞宾棋坪。复从元君殿折而下,向东行过砖室,一曰独阳岩,石室;一曰紫霄岩。岩前刻龙头,横出柱外四五尺,其旁崛起。灌莽中者,为礼斗岩,台上片石刻灵官像,高约五寸许,乱置小窍中,不能悉其数,或说有五百云。又东为风月双清亭,亭外一石坪。复从故道抵大殿后,西望飞升台,若垂天之翼。台下为试心石,又下为谢天地岩。殿并山为诸室一,神厨一,碑亭二,泉二:曰甘泉、甘露,池二:曰太乙、天一。殿之前偏右为方丈,从方丈左折行堂后,其上分为二道,左为五师殿,右穿道院,中为圜堂、浴室、沧水库池,池上有小间道可同钵堂。陟翠微亭折行,山之后为堂,又转而前平行山上,北折则为宗福岩。为楹,大小总六百四十。永乐十一年落成”。

南岩,风景最佳。峰奇岭峭,林茂森翠,上连云霄,下临绝涧。唐、宋、元以来(618—1279年),先后曾有道士在此憩居。元至元二十二年至泰定五年(1285—1328年),大兴土木其中建有南岩宫殿。元至大元年(1038年),元武宗海山给此宫取名“太乙真庆万寿宫”(见元程钜夫撰《天一真庆万寿宫碑》)。至元末,除现存之一石殿外,全毁。石殿以内,“太子卧龙床”组雕,形象生动,情趣横生;五百铁铸灵官塑像及“三清塑像”形态逼真,各具风格。明永乐十一年所建之宫殿屋宇于清宣统年间(1909—1911年)大都毁于火。南岩峭壁上以石殿为中心之亭台楼阁,乃残存南岩宫之一部。

“天一真庆宫”石殿,实属南岩宫组成部分,石砌仿木构建筑,面阔与进深均为三间。顶部,前坡为单檐歇山式,后坡依岩作悬山式。至于殿之建造年代,殿旁有元延+元年(1314年)及元泰定二年(1325年)两石碑为据。

太和宫

据《大岳太和山纪略》载:太和宫,“在天柱峰紫金城南天门外。正殿曰朝圣殿。殿之对峙,距数武为小莲峰。元时古铜殿移置其上。殿旁为钟鼓楼。又下(即在下)为元君殿,为圣父母殿,为诵经堂,为真官堂,为神厨,为龙池,为龙庙。又下,西折为方丈,为廊庑斋堂道房。复自故道折而北上为朝圣门,度门复东折而下数十百级,绕出天柱峰后,为三天门。又下数十百级为二天门,为摘星桥。复折而西下数十级,为一天门。为楹,总五百一十有奇。永乐十四年(1416年)落成”。“明崇祯九年(1636年)毁于火”。

太和宫,正殿额题“大岳太和宫”。正殿对面小莲峰上转展殿,即为元大德十一年(公元1307年)湖北、河南道教信士集资铸造之铜殿,初置天柱峰顶上,明永乐十四年移置于小莲峰。《大岳太和山纪略》卷四云:“古铜殿,元明所建。明永乐撤置于小莲峰,今呼为转展殿。”

明代末年,太和宫大部被毁,所剩仅钟鼓楼等少数古建筑。至于“皇经堂”等,皆为清代后期所重建。

元和观

据《大岳太和山纪略》载:元和观在仙关之内。“昔元帝有元和迁校府之名,故名。”元和观,建在武当山麓,北距遇真宫三里许。由遇真宫、元和观中间,建有仙关门,今已毁。而今,公路铁路从关前穿过。尚有一上山之公路从观之左侧直上—由老营上金顶必经之地。明都御史王世贞游武当山游记中写道:“为元和……,杉松万株,大者合抱”可见景色之美,建筑之盛矣。

元和观,原建于明永乐十一至十六年间(1413—1418年),至明嘉靖(1522—1566年)后,历代均曾改建重修,现今保存完好者仅一座大殿。殿建在石砌高台上,殿内原物无存。自一九五九年以来,为配合丹江水库工程,先后从净乐宫、迎恩宫及其他庙宇搬来铸造雕刻艺术品:宋画家米芾手书“第一山”之石碑碣、铜铸张三丰塑像、铭文之铜碑、护法天神六丁力士之巨大铜铁神塑、金童、玉女等。

元和观,昔为一道教监狱。违犯教规者,在此论刑治罪。轻者跪香(按:罚跪,古无钟表,以点香计时,或跪一香,或跪二香不等)、杖革,坐牢,重者则“焚形”。不知有多少无辜贫道惨遭迫害。此建筑早已无存。现存之山门、龙虎殿及正殿,乃清康熙年间(1622—1722年)重修。东道院,现为学校,西道院,为社员所居住。

按:登武当山,道路有四:一由玉虚宫进入山谷;一由行宫进山,先到五龙宫;一由玉虚宫之右方登山,到回龙观;一由元和观、好汉坡登山,经回龙观到磨针井。后二路为今游览者步行上山常走之道。而今,公路已修至紫霄,可直接从出发点乘汽车前往。

磨针井

在此,值得一提者乃磨针井。此地名为道教按其经典故事所取,有些许亭台建筑物。“铁杵磨成针”此成语故事乃生于此。据道经《三宝大有金书》载:净乐国王太子得玉清圣祖紫玄君传道后,初上武当 修炼,意志不坚,欲下山还俗回王宫。离山途中,遇一老媪于井旁磨铁杵,甚觉奇,问“磨铁杵作甚”?答曰:“磨针”。又问:“难乎”?对曰:“铁杵磨成针,功到自然成”。太子翻然悔悟,复返深山修炼,终于功成飞升,做了北方之神—真武大帝。如今,八角亭内,还留有枯井一口,三清殿前,埋着一对炮弹粗细之铁杵;三清殿内,八幅《太子修真图》之大型壁画清晰可见:

北壁右下为:“辞别国王,初出皇宫”、“紫气元君,指明前程”;

北壁右上为:“越海东渡,访入武当”、“丰乾大帝,赐以宝剑”;

南壁右下为:“劈山成河,水阻群臣”;

南壁左下为:“劲松挂剑,镇妖压邪”、“元君超度,铁杵磨针”、“梅鹿献芝,猿猴送果”;

北壁左上为:“黑虎巡山,乌鸦引路”、“南岩修行,祖师圆光”、“三清演法,至契元真”;

南壁左下为:“降伏妖魔,破碎鬼王”、“洞内修真,四十二年”、“观音试心,六贼现形”

南壁左上为:“元君试心,台上梳妆”、“南岩飞升,五龙捧圣”

南壁右上为:“玉京见功,仙台受诏”、“奉旨功曹,巡视三界”(天、地、人界)

老姆亭内,有老媪磨针之精彩塑像。《大岳太和山纪略》卷二载:“在五龙宫北一里许磨针涧上,乔木芳草间有石横于涧滨仿佛磨砻之迹,名为“磨针石”。涧上有“姥姆祠”。又载:“磨针涧在姥姆祠前,有磨针石。合黑虎涧,水起自五龙顶,会于白虎潭”。

按:原磨针井,建于五龙宫附近,现有之磨针井乃清咸丰二年(1852年)所重修。此处环境幽雅、清静。清之诗人谢炳、朴虎文诗曰:“湛然古井号磨针,静对移时清我心”。磨针井上下,有回龙观、回心庵、关帝庙等建筑。关帝庙内有关公大刀一把,为明万历年间(1573——1620年)所铸,重六十余斤。

修真观

修真观,距元和观二十华里左右,又称太子坡,即所谓“复真观”。建于明永乐十七年(1419年)。清康熙二十九年(1690年)、乾隆二十三年(1758年)两经修缮(见《复真观碑文》)。《大岳 太和山纪略》云:“太监王佐重修”。自磨针井至老君堂,山势平衍,松杉葱蔚。从老君堂折转上下,过复真桥,数十层石阶上一座八字墙之红门迎面而至,雕砖之匾额有“太子坡”三字耀入眼帘。太子坡乃道教按其经典中神话所取为之地名。太子坡原名修真观,亦曰复真观。道经《三宝大有金书》云:净乐国王太子,年十五辞别父母,入山修炼。初,曾在此栖宿(按:此净乐国,历史无记载,更无净乐国王太子,实系神话),故曰“太子坡”。此处奇峭幽壑,风光秀丽。清代文人杨鹤赞太子坡“天半兰翠”,建筑“如一片清芙蓉涌出碧波,瓣萼可数。峰回路转,忽复灭没”。观内一井,名曰“滴泪池”。观内建筑保存尚佳。有九曲黄河墙、四道宫门。垣墙内有两重院落,建有山门、大殿、皇经堂、藏经阁。“一柱十二梁”(即一根木头支撑二十根横梁)之五层楼房交错生辉,蔚为壮观,技术精湛,百年不损。宫门内,随地势高下,穿插自然曲折之夹墙复道。正殿后,点缀一供观赏山景之高阁。阁前金桂丛生,凭栏赏桂,不胜写意。沿大殿后攀数十级石梯,乃观内至高处之太子殿,更为玲珑剔透,别具一格,可鸟瞰全观景色,赏心悦目,乐而忘返。

复真观五里许,有天津桥,俗称剑河桥,亦有龙泉观及上下十八盘。相传,王太子受老妇指点,决心折回深山继续修炼,其母拉扯儿子衣服不放,苦苦劝其下山,王太子毅然拔剑割去其母所拉衣角,结果划地成河,事后于河上架此桥,故名。该桥建于明永乐十一年(1413年)。桥下为九渡涧,山中流泉在此汇合。顺九渡涧而上,有“玉虚岩”,“壁立半空,岩之高以千仞”。桥之一端外为龙泉观,地处山坡。龙泉观之照壁,建于桥之另一端外,地处山崖,殿宇不多,却跨桥而建。过天津桥,度九渡涧,石障夹流,蹬道曲折。沿溪涧登攀,于九渡崖为“渊默亭”。此处“涧道幽绝,寂无人声”。向前便为“黑虎殿”,现仅存遗址。由“上十八盘”而上,又为“仙关”。明代诗人礼部朗中李宗木赞“仙关”曰:“鸟向日边渡,人从天上回,清宁属胜地,终古仰崔嵬”除上述八宫二观,尚有三十二庵、十二祠诸建筑,限于篇幅,不宜累赘。

总之,自原均州城净乐宫至金顶,全长一百四十余里,沿途宫、观、殿、宇二万余间,共三十三个大建筑群,三十六庵堂,七十二岩庙,三十九座桥梁,面积一百六十余万平方米。明代诗人洪翼圣诗曰:“五里一庵十里宫,丹墙翠瓦望玲珑。楼台隐映金银气,林岫回环画镜中”。其工程之艰,规模之宏,建筑之伟,构思之巧,雕铸之细,工艺之精,为世所罕见。其设计,据《三宝大有金书》中真武修仙之故事,取“均衡对称,高低错落,巧用地形”之工艺,建于峰、峦、坡、坨、崖、涧之恰切处。其规格之大小,间距之疏密,独具一格,出类拔萃,且颇备神奇之意。

尤为奇者,乃金殿。“在天柱峰极顶,又名金顶。元置铜殿于上,明永乐以规制弗称,移于小莲峰,更为创建基琢文石,冶铜成殿,沃以黄金,负酉面卯(坐西向东),高丈五尺,横丈二尺,直九尺,式如暖阁,体外精光,毫无铸凿之痕,内则刻划瓦鳞及榱桷(音“衰觉”,屋椽)、檐牙、栋柱、门隔灵櫺壁隅、门限,诸形毕具,皆刳铜为之,上设帝像,圣容丰润如生,傍(旁)侍持天将像四,庄严焕发。自殿屋法像至供御器物,悉是铜质金饰,焝煌一色。藏有御赐物数件,龟蛇最奇,蛇圆莹,龟稷隅,蛇绕龟腹背。色如点漆,而龟洁如脂,因其玉质巧绝人工,非上方不有也。外植铜柱数十根,如栏杆周护之左右。益(添加)以飞栈(按:飞栈,即架空之栈),为更衣二小室。殿外为瑶台,台外为楹,楹外为城,开四天门以象天阙。东西北三门,逼临绝壑。惟南天门通路,由之群峰捧托,帝阙高居,一朵红云,万道金光。洵(实在)为白玉乾坤,黄金世界,迥出五岳,珠宫绀殿之上者也”(见《大岳太和山纪略》)。

“太和绝顶化城似,玉虚仿佛秦阿房(阿房宫),南岩宏奇紫霄丽,甘泉九宫(指“汉宫”)差可当”。武当山之雄伟建筑,多置悬崖陡壁之处,可见我国古代科学文化之发达,劳动者建造技艺之高强,风格之独特,智慧之无限,才能之卓绝,斯为中华民族之荣耀。

武当功夫

武当武术历史悠久,博大精深。元末明初武当道士张三丰集其大成,被尊为武当武术的开山祖师。张三丰将《易经》和《道德经》的精髓与武术巧妙融为一体,创造了具有重要养生健身价值,以太极拳、形意拳、八卦掌为主体的武当武术。后经历代武术家不断创新、充实、积累,形成中华武术一大流派,素有“北宗少林,南尊武当”之称。

一般来说,今天的人们评说武当武术的历史,往往会将它与元明时期的张三丰联系在一起,以为张三丰就是武当武术的开山祖师。其实,武当武术——包括张三丰所创兴的太极拳,其渊源,都要追溯到元明张三丰之前的很久很久。因为张三丰的太极拳以及与此同时与之后的各种内家拳派的诞生,都不是忽然间的空穴来风,其理论精髓、技艺的基本框架,都是沿着前代道家、道门的传统这条线索来的。证明这一客观史实的不仅有许多的文献资料,还有一些元明之前的道家武术门派传承下来,还有一些门派的传承口诀。如今天仍流传于北京的武当太乙神代剑门(以已故的关亨九先生为代表),家承谱诀有“先有太和,后有武当。成于真武,传于三丰。六合神拳,谓之内家”之记载。这个谱诀虽含有宗教色彩(如“成于真武”是把武当武术的创如归于道教传说的玄天上帝),但它不但因为带有宗教色彩体现了它历史传承的真实可靠性(古代,从道教门派中流传的武术,其言祖言师自然带有宗教色彩),也说明了一些客观真实的传承史,即张三丰之前有很久的传承。例如武当山,以前名叫太和山。传说真武大帝坐镇此山,因“非真武不足当之”而改名武当山。以道门传说,真武大帝之名“真武”,可见他那时就武功盖世,以后这武功就代代相传了。当然这种宗教传说是不足为凭的。但谱诀中有“六合神拳,谓之内家”,现在证实,唐末五代隐修武当山的陈承传有“六合八法拳”,说明唐末五代武当道门就有武功传承,并且已经有了“内家”的称谓。

无独有偶,今姑武当赵堡太极门派所保存的太极拳经典要论中,有张三丰的一首五言传承歌诀,其中有言:“天地即乾坤,伏羲为人祖。画卦道有名,尧舜十六母。微危允厥中,精一及孔孟。神化性命功,七二乃文武。授之至予来,字著宣平许……”这段歌诀,不但记载着太极内丹功的源头从伏羲开始,以后从尧舜传到老子,从老子又传到孔孟,以后一脉下来一直传给张三丰。而张三丰所传承的老师是麻衣先生,麻衣的教师是尹文始,文始的老师是老子。从老子下传的一条主线是明确的。这首五言歌诀不但证实了老子一脉相传的,以太极原理为指导的内丹动静功法传承的脉路,还揭示儒门与道门交叉的又一条传承线,即老子传孔子,孔子传孟子,之后又传到唐代道门中人许宣平。

关于孔孟以上的传承,推及老子、尧舜、伏羲等人,这些历史已不可考,我们现在只能说,这些或许是可能的,或许是不可能的。但从现在可查的近代武家的著述,以及某些古老门派的出现,可以让人了解到,自魏晋南北朝开始,太极形态的拳功屡现于世,倒是有稽可考的。 例如有一种程氏太极拳,据传为南北朝(公元502——557年)人韩拱月创。后此拳隐于民间500年之久,于宋高宗时传至程泌,后改名“小九天”。今河北石家庄还有此拳流传。又有一种名曰“三世七”的太极拳功,为唐代道人许宣平所传,李白曾访之不遇。此拳后隐民间数百年,于明朝前期传与宗远桥,已经历十四代。今上海仍有传人,并出版有专著。与唐朝许宣平同时,还有一种太极拳功流传,传人名李道子。拳名先天拳,亦叫长拳。此拳直到明朝仍在安徽民间传承。还有一种太极拳功名曰后天法,为宋人胡镜子所传。还有以上已经说到的六合八法拳,为唐末五代武当高道陈抟所传,今辽宁、安徽均有流传。还有一种拳功为“穴道术三十六手”,为此宋之前的道家人物冯一元所传,曾传于北宋武当丹士张三峰。至于北宋时武当丹士张三峰创内家拳,则是人所共知,明末清初的黄宗羲撰《王征南墓志铭》中,清雍正十三年(公元1735年)版的《宁波府志》中,《三丰金书》所收清王海洋的“拳技派”中,民国十七年(1928)中央国术馆编审处长金一明所著《武当拳术秘诀》中、凌善清所著《形意五行拳图说》中、民国二十二年(1933)华曹元所著《国术》一书“总论”中,都证实了北宋张三峰创武当内家拳的事实。北宋张三峰的内家拳,在后来的流传中,有被扩充为形意拳,有被发展为太极拳。如明朝时期流传盛行在江南一带的张松溪太极拳(又称南派太极拳),就是由北宋武当张三峰之后,百年左右传至陕西王宗岳,王宗岳传温州陈州同,到明嘉清间张松溪得其传,又将江南八家名拳融揉于内,形成“松溪派太极拳”。此拳今在四川南充、上海仍有传人。但这些历史,武术界很多人不去考证、研究,人云亦云,常将北宋的张三峰误为元明之际的张三丰。

自北宋之后到元明之际,武当山又出现一位名叫张三丰的太极丹法修炼大家,从姓名基本相同的现象分析,几百年间出现一个这样的偶然巧合并不足为奇。从历史的考查我们可以推断,元明张三丰并非要借北宋张三峰的大名,来给自己脸上贴金。而在“三丰”二字有特殊的修道寓意,是暗寓乾坤二卦以示所修之太极丹法。张三丰当年(1314年前后)曾隐居陕西宝鸡山中,以门前三座山峰而自号“三峰居士”。但后来因知刘宋时有邪道中“三峰采战之术”,遂弃此号不用。由此可知一斑。反之,正是因为元明张三丰在武当山修道期间,不仅继承了许宣平、李道子、冯一元、华佗的一些道家功夫,可能还重点承习了北宋张三峰的内家武技,加之他之前又对少林功夫有所传承与研究,故在这样的基础上,才有可能在遵循道家内丹修炼的基本原理之上,承前启后创兴起一个大的武术流派——武当派,并将太极拳作为该派的核心内容。正因为有了一个北宋张三峰在他前头,这就使得张三丰“不敢为天下先”,不以自己为内家武技的开山祖师。洋洋大观的《张三丰全集》只字不言及武当拳法,而流传于民间的太极拳谱诀又有“以上为张三丰老师所论,欲令天下英雄豪杰延年益寿,不图技击之末学”,便说明了这一点。

现在所知的武当丹派剑术、武当犹龙派太极拳、太乙五行拳、武当太和拳、武当三丰太极拳、赵堡太极拳、张祖意合太极拳等,源头都来自张三峰和张三丰这根主线。当今太极拳可归纳为四大派系,即南派太极拳、北派太极拳、本山派太极拳、散派太极拳。这四大派中,南派太极拳源自北宋张三峰,至明时又得张三丰点拨,并融汇江南八家名拳而自成一家。北派太极拳则由张三丰之徒传入民间,首传山西王宗岳,王传河南温县赵堡人蒋发,蒋发之后一直在赵堡传到至今的有十三、四代,名曰赵堡太极拳。蒋发又传陈沟人陈王廷,陈将家传“炮捶”与太极豢嫁接,发展形成为陈式太极拳。陈氏后人陈长兴尽得蒋发所传太极真谛,因受本族限制将艺传与河北永年人杨禄缠,杨氏父子又得道门高人点拨,形成杨式太极拳一派。河北永年又有武禹襄者,闻名寻陈长兴学艺,奈陈长兴年老卧病,又寻赵堡名师陈清萍授艺,得其真谛之后,经深研精练,又发展形成武式太极拳一派。后杨、武二派又生出一些支派。因这一大系是从北方流传发展的,故称为北派太极拳。本山派太极拳则是在历史上,一直由武当道门代代相传,或是由道门直接传到民间而未生发支派者,如流传的天津的犹龙派太极拳,流传于武汉、山西的太和拳,流传于河北邯郸的张祖意合太极拳,流传于浙江的太乙五行拳和一直在武当山传承的张三丰太极拳、太和拳等。散派太极拳则是历史上早于张三丰、张三峰的各家太极拳,或是由其他道教名山高真创传的太极拳派,如许宣平“三世七”太极拳、李道子“后天法”,以及现在流传的“轩辕黄帝太极拳”、“昆仑太极拳”、青城派太极拳等。

根据武当山武当拳法研究会自1982年成立以来,二十多年对武当武术挖掘整理的基本情况来看,虽然太极拳是武当武术的一大内容,但武当武术体系非常庞大、内容异常丰富。除了太极之外,还有形意、八卦、太乙、两仪、八宝、八极、八仙、乾坤、天罡、清虚、榔梅、奇门、天风、犹龙、闾山、龙门等众多的派别,还有数不清的奇兵异械和药功的传承。总之,武当武术如今已成为家谕户晓的武术门派,影响也已波及世界各地。

爱华网

爱华网