读张籍

一

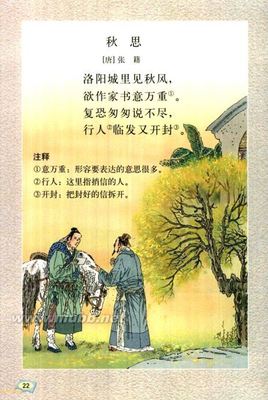

唐朝人张籍是一位乡愁满满的诗人,少小离家,饱受孤独、饥寒之苦,使他对故乡、亲人有一种与生俱来的思念和挂牵,从其《秋思》里可见,他思乡的情感,如汹涌的潮水,滚滚而来。“洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。”短短数语,便知道他搅动心肠的思乡情。

张籍为什么有“复恐匆匆说不尽”的家书呢?其实,他的整个青少年时期,都是在一边读书,一边游历中走过的。常年的颠沛流离,常年的失意落魄,他怎能不挂念父母、思念亲人呢?

张籍,字文昌,生于唐代宗大历初年(约公元770年)。祖籍吴郡(今苏州),幼年随家人迁往和州乌江(今安慰和县)。乌江,是楚汉相争时,西楚霸王杀身成仁的地方,那位盖世英雄项羽,就是在这里,完成了他舍生取义的壮举。而在项羽诀别了千年之后,住在乌江岸上的张籍,一生都活在四面楚歌声中,一生都在伺机突破,可最终也没能杀出重围。

张籍出身贫寒,至今无从查起其祖上的音讯,在张籍所有的诗篇中,除了有异乡求学的坎坷经历外,从少年开始,便开始了居无定所的漂泊生活。

张籍大约在十岁的时候,就离开家人,在鹊山漳水一带求学。少年张籍,有与众不同的抱负和追求。他深知,唯有读书,才是实现梦想的唯一出路。他横下一条心,再难也要坚守,他没有过多的选择。

多少个寥落的夜空,一位踽踽独行的少年,忍着饥饿与寒冷,不惧寂寞和孤单,顽强地与命运抗争。心中只有一个念想:“万般皆下品,惟有读书高。”

别人的少年有温饱、有呵护,张籍的少年始终生活在孤独无助中。不然,怎么有“念君少年別亲戚,千里万里独为客。”的感受呢?

在张籍人生最为迷茫的时刻,幸好遇见了志趣相投又有着同样境遇的王建。恰同学少年,一样的贫寒,同样的志向,使张籍与王建心心相印。王建在后来的诗中说:“昔岁同讲道,青襟在师傍。出处两相因,如彼衣与裳。”两位大诗人从儿时起,做了一生的挚友。

多年之后,张籍在回忆与王建在一起读书的那段时光时,感慨地说:“年状皆齐初有髭,鹊山漳水每追随。”(《逢王建有赠》)可见,张籍与王建在懵懂的少年,就建立了深厚的友谊。那段时间,对于张籍来说,虽历经艰辛,却叫他回味无穷,他满怀深情地说:“经今三十馀年事,却说还同昨日时。”(《逢王建有赠》)朝夕相处的日子,历历在目,仿佛就在昨天。

或许在多少个皓月当空的夜晚,每每到了“啾啾泣泣鸣,寒夜水如晶。”的时候,张籍捧书望月,一声长叹,叹自己生不逢时,叹自己命运多舛。他的思绪会不由自主地开小差,他为自己的未来设计了无数种可能,是做韩愈那样的官吏?还是做李白那样的诗人呢?后来的事实证明,张籍做不了李白,他的性格里天生缺少洒脱的元素,最终也没写成“飞流直下三千尺”这样大气磅礴的诗句。后来他选择了韩愈,在布满荆棘的仕途上,走了一条不归路。

张籍或许是不苟言笑的人,他的眼神里,永远是那样深邃,那样凝重。贫寒、饥饿、甚至是满世界的冷眼,使张籍处在一个自卑的世界里。他时时刻刻提醒自己,夹着尾巴做人,小心翼翼做事。这样的处事原则张籍坚守了一生。以至于他的诗篇多为怨声载道,多为义愤填膺。如《行路难》、《征妇怨》、《早春病中》《夜怀》这样积贫积弱的文字。

那么,张籍的一生到底经历了多少的磨难呢?

二

结束了十年寒窗苦的日子,张籍依依不舍地告别了王建,从此奔走他乡,开始了浪迹天涯的旅行。也许他以为,自己不能再拖累年迈的父母了,他必须凭自己的学问,实现其远大的抱负。于是,他奔赴了“年少才高求自展”的漫漫求索路。

天苍苍,地茫茫,张籍行走在无尽的旷野中。他从河南到山西,从西安到咸阳,一路风尘,最后辗转蓟北。这是他人生中第一次远行,风餐露宿,披星戴月,带着“年少才高”的自信,穿行黄河、太行,关中、塞外。他的身影在中原大地上蠕动,一寸一寸地寻觅希望。一路的秋霜雪雨,一路的艰难跋涉,却没能使这位满腔豪情的青年,看到一丝曙光,而是满眼的兵荒马乱,民不聊生。在这一时期,他掌握了大量底层社会的悲苦,使他在灵魂深处动了一丝恻隐。在当时的作品中,已能听见他对即将落幕的盛唐,发出的一声声叹息。

“万里无人收白骨,家家城下招魂葬。”(《征妇怨》)这是一个凄惨壮烈的场面,撼动人心,肝肠俱焚。接下来的“夫死战场子在腹,妾身虽存如昼烛。”写得更加凄惨悲凉,使人五脏颤抖。事实上,张籍的这次北行,是空囊而回的,当他听见一路凄惨的哭声,当他花尽了身上的所有盘缠,当他看不清自己的未来时,他感到了绝望。

在这样的情境下,他动了回乡的念想。当然,这个念想是在万般无奈下决定的,对于一心向往出人头地的青年张籍来说,若真的回乡,无疑是痛苦的选择。此时此境,他会想到项羽,那位西楚霸王,就是在乌江,他将要回去的故乡,自刎绝命的。他看看浑身上下,自己破衣烂衫,蓬头垢面,有何脸面见父母、老乡?耳边似响起了“四面楚歌”。他成了世界上最能理解项羽的人!

怀着万般伤感,张籍决意回家。一路上,他忐忑不安,心存焦虑。这般窘态,如何回得去家乡?他在忧心忡忡之下,还是绕道去了王建的家。《送张籍归江东》就是王建在此时所作的。“行行成此归,离我适咸阳。失意未还家,马蹄尽四方。访余咏新文,不倦道路长。僮仆怀昔念,亦如还故乡。”张籍与王建的别后重逢,想必是一夜长谈。无法想象,在那样极其困难的处境下,王建家里是否杀鸡买酒,给张籍洗尘?我想,那一夜,要么一醉方休。要么,在皓月当空下,是两个迷茫而焦灼的眼神长久的对视。

少小离家老大回,张籍落魄的样子,家人一定大失所望。即便没有怨言,张籍的心里也是难以承受这种压力的。他在《南归》中表达了这种无奈:“骨肉忘我欢,乡里忘我荣;岂知东与西,憔悴竟无成。“于是,在一段时间的深思熟虑之后,张籍依然选择了游走他乡。继第一次北上,这次他选择了南下。

南下的路线,大体是经江浙去了虔州(今赣榆),后又去了岭南、蛮中(柳州附近)。这次南行,尽管经过苦苦求索,依然是“憔悴竟无成”。他不得不接受残酷的现实,丢下面具,舍去尊严,灰溜溜地再一次回乡去。

张籍的青壮年时代,就这样长期漂流在外,一次次远行,一次次返乡,这样的日子大约经历了十年。对于张籍来说,十年的颠簸,他并没觉得怎么苦,而家人的期盼,乡亲的白眼,同龄人的嗤之以鼻,最叫他心如刀割。

其实,张籍早就为自己设计好了及第后的情景:衣锦还乡,敲锣打鼓。父母终于笑了,笑着笑着,掩面而哭;邻居的眼神愣了,愣着愣着,竖起了大拇指。

可是,这一天来得太迟了,太迟了。

三

长期的失意、落魄和痛不堪言的窘境,已经使张籍在生活上没有了半点勇气,甚至一度出现了精神上的崩溃。他在回乡的日子里,终日闭门沉思,他在想,就这样装着满腹的经纶诗篇,去“锄禾日当午”吗?他心里装满了万千不甘,他唯有彻夜读书,来排遣心中的幽怨。

实际上,他还有所不知,自己漂泊他乡,一路上留下的诗篇,已在塞北江南小有名气了,在路途上结识的青年才俊,有的已经功名及第。孟郊就是在那个时期与张籍认识的,贞元十二年,孟郊及第后,顺路去汴州(今开封)拜望了韩愈,并极力向韩愈介绍张籍的才华,从此,张籍便在韩愈心里有了一席之地。

数次远游的收获,不仅是磨练了意志,拓宽了胸襟,开阔了视野,更是将自己的文采展露于四方。之后,张籍在韩愈的帮助下步入仕途。

张籍在而立之年及第进士,有了第一份差事太常寺太祝。这是一个怎样的工作呢?就是在祭祀时跪在祭坛下朗读祭文。这是多大的官职呢?按照韩愈的话说,是一个“名秩后千品”的职位。在此后的十年中,谁能相信一位大唐进士,就是这样在跪拜中活下来的。十年如一日的跪读,比起十年的慢慢云游,张籍是欣慰的,至少在这一时期,他少了许多颠簸苦。他至少可以回家有个交代,那种“岂知东与西,憔悴竟无成。”的感受再也没有了。

苦难深重的张籍,天天跪读祭文,他的膝盖也许会肿痛难忍,可是他的内心却明亮如镜。他虽然是在跪拜中生存的,他骨子里却不会卑躬屈膝。即使对恩师韩愈的许多缺点,也是直言不讳。他在给韩愈的信中,开诚布公地说:“多尚驳杂无实小说;商论之际,或不容人之短,如任私尚胜者;为博赛之戏与之竞财。”他严厉批评韩愈,平时喜欢读荒诞不经的书籍;与人说话语言刻薄,逞一时之能,给人下不来台;喜欢搞赌博游戏,不求上进。这些话,足以看出张籍的正直,对韩愈也不会昧着良心去阿谀奉承。

为什么张籍在祭坛上一跪就是十年呢?在这里,我们为他找到了答案。

韩愈又是怎样评价张籍的呢?他的《题张十八所居》说的很详细。“君居泥沟上,沟浊萍青青。蛙欢桥未扫,蝉嘒门长扃。名秩后千品,诗文齐六经。端来问奇字,为我讲声形。”字字句句,饱含深情。

凭着千年前古人留下的只言片语,去想象张籍,不禁会问,他是一个怎样的人呢?他一定是未老先衰,骨瘦如柴,而一双深陷的眼睛,射出炯炯神光,射出一身孤傲的人吧!

对于张籍的处境,大诗人白居易也看不惯了。他说:“独有咏诗张太祝,十年不改旧官衙。”白居易的愤愤不平,也没能改变张籍的命运,张籍依然是日积月累地跪读在祭坛上。

张籍离开祭坛的时候,已是满头银发的中年了。他先后任国子监助教、秘书郎、国子博士、水部员外郎、主客郎中,仕终国子司业。他的升迁,并没改变他生活的困境,由于他常年的颠沛流离,常年的郁郁寡欢,积劳成疾,又无钱可医,他的晚年几乎是在病榻上度过的。他的许多诗篇说明了其晚境的凄凉。

“羸病及年初,心情不自如。”(《早春病中》);“秋亭病客眠,庭树满枝蝉。凉风绕砌起,斜影入床前。梨晚渐红坠,菊寒无黄鲜。倦游寂寞日,感叹蹉跎年。”(《病中寄白学士拾遗》);“身病多思虑,亦读神农经。空堂留灯烛,四壁青荧荧。”(《卧疾》);“自掌天书见客稀,纵因休沐锁双扉。几回扶病欲相访,知向禁中归未归。”(《寄白学士》);“三年患眼今年校,免与风光便隔生。昨日韩家后园里,看花犹似未分明。”(《患眼》)。

晚年的张籍,不但病魔缠身,而且吃饭也成了问题。这时候,他最怕家里来客人,本身自己食不果腹了,来了客人怎么吃饭?他到了家徒四壁的境况。“独坐高秋晚,萧条足远思。家贫常畏客,身老转怜儿。”(《晚秋闲居》)。

唐大和初年(约公元830年),张籍在一声绝世的哀怨中离开人间,享年六十三岁。

2014年9月12日

爱华网

爱华网