终于踏上了北宋二程子兄弟的故里——嵩县田湖镇程村。

读二程子的书这么多年,夙愿一朝得遂,既喜且怯。“喜”中更多的是按捺不住的兴奋,“怯”则是近乡情怯的怯。二程子的哲学,一直是斋主的精神故乡,此番朝圣之旅,睹物生情,谨记一点感想于此。

斋主参拜完二程祠堂的正殿及庭院内的匾额、碑刻等历代遗迹,随即来到故居后院,只见这里绿草丛生,还有两块现代人树立的简体字石碑,一块是刻有“程门立雪处”的隶书石碑,紧挨着它是一块方形的石碑,上面刻着《程门立雪》的故事和程颐的《立雪诗》,同行的学者争相与之合影。现将碑文抄录如下:

程颐晚年移居耙楼山下,继续著书立说,完成理学思想研究。有一冬日下午,弟子杨时与游酢前来拜访,他们二人隔帘望见老师正瞑目而睡,便悄悄退了出来,站在庭院等候。这时,天上飘起雪花。过了一会儿,雪越下越大,他们浑然不觉,仍静立在风雪中。

两个时辰过去,程颐醒来,见门外的杨时和游酢立在雪地上,身上落了一层厚厚的白雪,便说:“贤辈尚在此乎?日既晚,且休矣!”

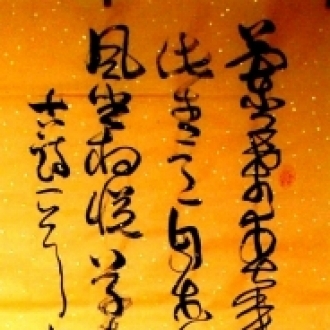

程颐对弟子的虔敬十分感动,写了《立雪诗》以记之:

游杨托意远,夷然总不屑。

伊阙墙门峻,仰止寸心折。

颗若非浮慕,久立在冰雪。

偶然成感兆,风格两奇绝。

正气终日互,吾道岂磨灭。

此碑用浅显直白的文字讲述了程门立雪的故事,还引了一首诗作为结尾,立意非常之好。但斋主读了之后,觉得有不少问题,比社会一般流传的程门立雪的事迹还要严重,需要订正。

第一个问题是碑文与程门立雪的事迹不符。作为励志的好素材,程门立雪与众多脍炙人口的成语故事一样,在流传过程中早已变形了。首先,立雪是什么时候的事呢?碑文说是程颐(1033—1107)晚年移居故里耙楼山下发生的,这个说法没有任何根据。程颐在古代哲学家中寿命属于很长的一位,他活了七十四岁。南宋朱子(1130—1200)编纂的《二程外书》卷十二记载如下:

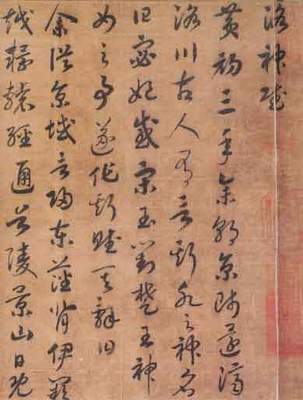

游、杨初见伊川,伊川瞑目而坐,二子侍立。既觉,顾谓曰:“贤辈尚在此乎?日既晚,且休矣。”及出门,门外之雪深一尺。

朱子此条记载摘自《侯子雅言》,《侯子雅言》的作者是二程的门人侯仲良(字师圣),这段文字是关于立雪最早的记载,仲良是二程的舅舅侯可之子,于二程为中表兄弟加师生,关系非常亲密,他的话是很可信的。程颐的另一个学生尹焞《涪陵记善录》也记载了游杨立雪(南宋祝穆编《事文类聚》前集卷二十三引),此书是尹焞晚年的语录集,由他的学生冯忠恕编纂整理。游酢(1053—1123)与杨时(1053—1135)同为福建人,志趣相投,关系很好,常结伴而行,游酢身后的墓志铭就是杨时写的。朱子编写的《伊川先生年谱》注语引用立雪的事迹后,加了一句评语说:“其严厉如此,晚年接学者,乃更平易。”可知朱子认为立雪不是在程颐晚年。那么,程门立雪究竟发生在何时呢?历来众说纷纭,南宋黄去疾编《龟山先生文靖杨公年谱》“元祐八年(1093)癸酉”条记载此年六月游、杨一起到洛阳见程颐,虽然引述了二人立雪事作为补充,但没有说是那一年,只笼统地说是“顷年”的事,“顷年”就是往年、往昔的意思。清人张夏补编的《宋杨文靖公龟山先生年谱》索性就将立雪事系于元祐七年(1092)冬,池生春的《伊川先生年谱》则系于“元祐八年(1093)癸酉六十一岁”条,游开智编《游定夫先生年谱》没有记载立雪,只是说元祐八年(1093)游酢偕杨时离河清县以师礼见程颐于洛。近人姚名达编的《程伊川年谱》亦未将立雪事系年,仅是作为附录的资料之一。最近,申绪璐博士《道南一脉考》指出元祐三年(1088)冬,龟山赴调至京师,游酢此年出任河清知县,杨、游一同赴洛见伊川,立雪即在此年(《中国哲学史》2012年第4期)。相对而言,这个说法比元祐七年说和元祐八年说要合理一些,此时程颐五十四岁,游酢、杨时三十六岁。但是,元祐三年说的问题和旧说一样,是先设定了程门立雪事一定是发生在程颢(1032—1085)死后,如清人茅星来《近思录集注》卷十四“立雪”条亦持此说,就说此时明道已殁,游酢与杨时复师事伊川于洛。仅就现存的文献而言,考定立雪的具体时间还是非常困难,斋主认为不能排除发生在程颢生前的可能,即元丰八年(1085)之前,比如元丰四年(1081)二程兄弟皆在颖昌(今许昌),游、杨等人以师礼来见程颢,自然也有可能同时向程颐求教,杨时在《御史游公墓志铭》中就说过他和游酢在元丰年间,一同受业于程颢兄弟之门。而且,游酢第一次见程颐是非常早的事情,地点是在东京开封,游酢年仅二十岁,当时程颐以事至开封,一见游酢即谓其资质可与适道,《游定夫先生年谱》则将此次初见系于熙宁五年(1072)。因此,侯仲良所说二人“初见”程颐,应当是他的误解或记忆有误。程门弟子的确大多先师事程颢,程颢去世后转师程颐,但不能忘记的是二程思想成熟相当之早,兄弟两人又常在一起,很多程颢的学生同时也受教于程颐,如吕大临元丰二年(1079)赴洛求教时,他记录的《东见录》(见《二程遗书》卷二上)中有一些就是程颐的话语,还有谢良佐在中举(元丰八年)前也曾多次向程颐求教。总之,要确定游杨立雪的具体年月,尚需要新的资料与有力的证据。不管怎样,可以肯定的是程门立雪不是程颐晚年的事,最迟也是发生在五十几岁的中年。

碑文又说游、杨望见程颐“正瞑目而睡”,这是个误解,斋主见过的一些学者的文章和中小学生的教材讲程门立雪的故事,要么说是程颐在打盹、打瞌睡、睡午觉,要么就说是在作气功或闭目养神,这些都是以讹传讹。《二程外书》记载的“瞑目而坐”就是闭目静坐,静坐乃宋明理学家重要的修身功夫之一,程颐非常喜欢静坐并大力提倡,认为闭目静坐可以养心,故每见人静坐便叹其善,在他晚年病重时仍坚持静坐不间断。程颐睁开眼睛后所说的那句“贤辈尚此乎”,意即你们还在这里啊?一个“尚”字说明游酢、杨时刚来的时候,他就已察觉到了。试问睡觉的人如何知晓?早在明代,画家仇英绘制的《程门立雪图》中程颐的形象就是趴在桌子上打瞌睡,张岱也说程颐“隐几而卧”(《夜航船》卷五《伦类部·师徒先辈》),被仇英《程门立雪图》误导的人也不在少数,如清人张四科的题画诗云:“先生隐几虚堂中,两贤拱立无惰容”(《宝闲堂》卷三《题仇十洲画<</span>程门立雪图>》),可见误解由来之久。还有,碑文说游、杨站在庭院等候程颐,雪越下越大,二人仍然静立在风雪中,两个时辰后,程颐醒来看见门外的二人立在雪地上,身上落了一层厚厚的白雪。这也是很多人对“立雪”二字的误解,斋主手边的湖北大学古籍研究所编的《汉语成语大辞典》“程门立雪”条也说“立雪”是站在雪地里,“瞑坐”即打盹儿(北京:中华书局,2004年2月版,第142页),其实《侯子雅言》说的“侍立”不是站立在庭院中,而是在室内恭敬地站在一旁,“及出门,门外之雪深一尺”说的也不是游酢、杨时站在风雪中,而是说他们等候了老师很长时间,当出门回去的时候,门外的积雪已深达一尺,形容时间之久。二人若是站在庭院中,《侯子雅言》怎么会使用“侍立”和“及出门”这样的字眼儿呢?斋主看过一些艺术家创作的《程门立雪图》,除了仇英的画以外,游酢与杨时都是伫立在风雪中,其场景的确令人感动,可是并不符合事实。就算游、杨没有立于门外顶风戴雪,也丝毫不会减损他们精诚真挚的心情和我们的敬仰。

我们还原真实的“程门立雪”大致是这样的,游酢、杨时一同去拜见程颐,而恰巧程颐正在静坐,未予理会二人,游、杨既不敢惊动老师,也没有离开,等程颐静坐结束,睁开眼睛时发现二人仍然站在旁边恭敬地等候,而此时天色已晚,就命他们回去,二人出门时外面的积雪已有一尺。这个短小的故事意义有三:一是赞扬游酢、杨时尊师求道之心虔敬真切,二人的行为正符合古人所谓对于师长、父执的礼节——不谓之进不敢进,不谓之退不敢退,不问不敢对。二是表明程颐性格严厉刚方,其弟子王苹回忆学生们和程颐在一起时,“坐间无问尊卑长幼,莫不肃然”(《二程外书》卷十二引《震泽语录》)。程颐的确做到了其兄程颢所说的那样,能令人心生敬意,尊严师道。后世的学者在评价二程兄弟时,多认为程颐的“立雪”过于严毅,不如乃兄“如坐春风”般的粹然和气,斋主却不以为然,宽严相济方合教学之道,二程迥异的性格正相互补,故而程门英贤济济,才开创出了儒学的新局面。与此相关,斋主觉得另外一条有关谢良佐的资料很值得一读,南宋王应麟《困学纪闻》卷十五记载:“上蔡先生初造程子,程子以客肃之,辞曰:‘为求师而来,愿执弟子礼。’程子受之,馆于门侧,上漏旁穿,天大风雪,宵无烛,昼无炭,市饭不得温。程子弗问,谢处安焉。如是逾月,豁然有省,然后程子与之语。”谢良佐第一次拜谒程子时,程子以待客的礼节接待他,而谢良佐则推却谢绝这样的礼遇,希望作为弟子入程门,程子同意并让他住在门旁一间很简陋的屋子里,屋顶和墙壁上都有漏洞,当时大风大雪,白天没有碳可以取暖,晚上没有蜡烛照明,买来的饭菜也无法用火温热,但程子连问也不问,谢良佐则泰然处之。这样的生活过了一个月,他心中豁然有所省悟,然后程子才和他讲话。从时间上来看,斋主认为文中的“程子”就是大程。谢良佐年少习举业,拜师时已有一定的名气,加上记忆力超群,颇为自负,大程初见即杀其锐气,入门后仍棒喝再加,如斥其“玩物丧志”等,可知即便是性情温厚的程颢,对待学生也是因材施教,并非总是一团和气。大程门墙既如此严峻,游、杨訪小程而立雪,则完全可以理解。三是如实地记录了程颐的学问生活的一个日常场景即静坐。二程兄弟皆推崇静坐工夫,身体力行,而他们的静坐与佛教、道教截然不同,其目的在于收敛身心,令人持敬定本,涵养体察,程学后来发展到道南的罗从彦、李延平这一代,就开始提倡于静坐中体察“喜怒哀乐未发之谓中”。游、杨乃程门之翘楚,据同门谢良佐(1050—1103)回忆,在众多的弟子中,程颢最喜爱杨时,程颐则最爱游酢(《上蔡语录》卷中),而游、杨果然不负老师的厚望,程学南传入闽后,人才辈出,终由四传弟子朱子集道学之大成。

行笔至此,斋主想起了一个很可笑的说法,即“程门立雪”是道学家编造出来的,剽窃于禅宗二祖惠可求法于达摩而立雪断臂的故事,何满子先生就力主此说(《桑槐谈片》,上海:上海古籍出版社,2005年)。这个说法简直荒唐无稽,程门立雪一事无论对程颐,还是对游、杨二人来讲,皆属于理所应当,并没有什么大不了的。一般而言,作伪与剽窃都是有明确的目的,或宣传渲染,或以假代真,但立雪的三位当事人几乎都未提及此事,侯仲良和尹焞也仅仅是一提而过,并无过格的言行。后来游酢有一首诗《春日山行有感》曰:“十里桥西别有天,青山欲㫁翠云连。园林寂寂鹿为友,野服翩翩儒亦仙。风咏舞雩正此日,雪飘伊洛是何年?追寻往事顿成梦,回首春光倍黯然”(《游廌山集》卷四)。“雪飘伊洛是何年”,应该就是他唯一一次提及并怀念当年冬雪之日访师于河南的情景。今日吟读此诗,仍令人感念不已。《侯子雅言》与《涪陵记善录》先后亡佚,朱子在《二程外书》之外,还将这个故事收入到他和吕祖谦合编的《近思录》卷十四里面,后来元代人编的《宋史·杨时传》特别引述了“程门立雪”。《近思录》与《宋史·杨时传》的影响很大,让这个故事广泛地流传开来。由此可知,在北宋就有程颐的两个学生记载了立雪事迹,而当时并无人利用此事大做文章,直到南宋中期以后才作为道学史上的一个佳话流传于世,何来剽窃?何用剿袭?所谓程门立雪剿袭自禅门之说,至此可以休矣!

第二个问题是碑文结尾的《立雪诗》,这首诗真是程颐作的吗?斋主熟读二程子的著作与语录,从未见过此诗。程颐一心求道,生平不喜作诗,认为作文害道,是玩物丧志的无用赘言,甚至批评杜甫的诗是“闲言语”(《二程遗书》卷十八“问作者害道者否”条与“或问诗可学否”条)。而且从这首诗的内容看来,是对游酢、杨时二人尊师重道的赞美,而程颐岂能如此自美自夸!像“伊阙墙门峻,仰止寸心折”这样推崇备至的褒扬,根本不可能出自程颐本人之口。

那么这首诗究竟是谁作的呢?作者是明代人陆宜春,此诗原名《题立雪阁》。陆宜春曾参与修订《嵩县志》,据明人王守诚《重刻嵩县志序》的记载,宣德年间(1426—1435)邑人胡敏编撰《嵩县志》,由于内容太过简略,陆宜春于正德(1505—1521)初年又将胡志增广为三卷。在重修二程故居时,诸多地方官员及士大夫都题诗作记念,陆宜春也吟了两首诗,《题立雪阁》是其中之一,他还有一首诗为七律:“坐背顺阳南九皋,松篁元不混蓬蒿。源承曾脉千年统,派起闽泉有世劳。人爵不如天爵贵,青云争似白云高。无穷理趣钻研尽,瑕类何曾有半毫!”

斋主将《立雪诗》与《题立雪阁》比较,发现有几处文字差异。“颗若非浮慕”,《题立雪阁》则写作“颐若非浮慕”,“颗”字毫无意义,“颐”字于文意也不通,斋主推测“颗”、“颐”都是形讹字,这个字本来是“颜”字,“颜若非浮慕”,“顔若”即孔子的弟子顔回与有若,此句是形容游酢、杨时不是表面上崇慕孔门的顔回与有若,而是发自内心,付诸践履。“偶然成感兆”,《题立雪阁》则作“偶而成感兆”。最后一句“正气终日互”,《题立雪阁》文字相同,但读不通,斋主认为这个“互”字乃是“亘”之误,“正气终日亘”,是形容程颐师生的浩然正气延绵不绝,由此方引出最后一句“吾道岂磨灭”。这两句是赞颂道学的传统与美德代代相继,直至永恒。

在古代文学史上,诗文的原作者被后人张冠李戴的例子屡见不鲜,明人陆宜春的《题立雪阁》一诗在流传过程中,被误认为是程颐的诗作。奇怪的是,多年以来这么多学者都拜谒过二程故居,竟然无人能指出立雪故事的误谬和《立雪诗》的问题,令人三思不得其解。二程故里乃理学圣地,全国重点文物保护单位,每年都有来自海内外的大量游客参观以及两次大型的祭祀活动,斋主郑重建议嵩县管理部门重立此碑,将立雪故事的内容加以修改,并删去《立雪诗》。如若不删此诗,那么就应将其作者改为明代人陆宜春,注明此诗是他对程门立雪的追颂与赞美,以正视听。

师严而后道尊,道尊而后学进,学进而惑解道传,程门立雪之寓意大矣!虽不能至,然心向往之,让后人了解、认知历史的真相和二程兄弟新儒学的真精神,斋主不敢少让。

(后记:去年11月有幸赴河南嵩县田湖镇程村拜谒二程子故里,感慨良深,归沪后聊记数语。今夜翻检旧札,缀成此文。)

有文斋主人写于2013年10月3日

爱华网

爱华网