北大中国荣格周主题演讲——走进荣格与走进自己,走进中国文化心理学的意义(2):

荣格心理学的核心:体验自性与自性化过程

我曾经问我的同学,当我在瑞士苏黎世荣格学院学习的时候,我们大概有200左右的同学,来自47个不同的国家,平均年龄也在47岁左右,你来学习心理分析,又是为何目的呢?

尽管回答也是各异,但总的来说,你经常会听到是这样一个答案:为的是“自性化”。

那么,如何来理解这种所谓的“自性化”呢?

在荣格的心理学体系中,我们普通意义上的自我,被称之为“ego”,或意识层面的自我。这种“自我”也就是普通意义上的“我”,我们习惯性的主观认同。

然而,在我们每个人的内心深处,还存在着一种内在的自我,被称之为“自性”,荣格用的是大写的“自己”(“Self”)。

荣格使用“自性化”这一概念,所要表达的是这样一种过程:一个人最终成为他自己,成为一种整合或完整的,但又不同于他人的发展过程。于是,自性化意味着人格的完善与发展,意味着接受和包含与集体的关系,意味着实现自己的独特性。

大约12年前,国际分析心理学会主席托马斯·科茨(Thomas Kirsch)和秘书长默瑞·斯丹(Murray Stein)等一行5人,在来中国的学术访问和交流中便遇到了专业术语的翻译和理解的问题,包括荣格所使用的“Self”。我记得当时默瑞·斯丹倾向于用“道”来作解释,但我用了“自性”,并给他做了这样一个注解:“自”字象鼻形,本用来表示自己、自我、自身;同时具有起源、自然、本来之义;“性”字从心从生,具有性根、性质、性理之义,正如荀子所说:“生之所以然者谓之性。”(《荀子·正名篇》)《中庸》亦有言:“天命之谓性”、“自诚明谓之性”(《礼记·中庸》)。于是,自性寓意着与生俱来的最原始的心理本质,和我们生命与生活中的心理意义。

在荣格分析心理学的体系中,自性属于人类全部潜能及人格整体性的一种原型意象。自性作为人类心灵内在的一种整合性法则,与一个人的心理生活,乃至其一生的命运息息相关,具有核心性的意义和作用。荣格有时认为自性是心理生活的源头,但他有时也把自性化作为一种目的。在我们每个人的生活与生命中,自性要求被认识,被整合,被实现。

若是用庄子的话说,意识层面的自我,多是人为的结果;而内在的自性,则更接近于“天性”的成分。荣格自称为庄子的追随者,庄子的信徒。他的整个思想体系深受中国文化的影响。

而自性化,若是放在我们中国文化的范畴来描述的话,所追求的也正是“天人合一”的超越性境界。

于是,让自性涌现,成为一个人生活与生命的中心,便是自性化的过程,也正是荣格心理分析的关键和目的。

那么,这样的一种思想,荣格心理学的核心思想,又是如何形成的呢?

在荣格的自传:《回忆·梦·思考》中,有“面对无意识”一章,叙述了他与弗洛伊德分裂之后,自己陷入了低谷,“跌入”了“无意识的深渊”……荣格说:“我内心产生了一种无可适从之感。可以毫不夸张地说这种状况可以称之为失去了方向。我感到完全悬在了半空中,原因是我此时尚未找到立足点。”

而面对如此的困难,荣格说,所有的心理学理论,甚至是弗洛伊德的学说,都帮不了他。而他自己必须直接面对无意识,寻找与无意识沟通的方法与途径。

面对无意识也是面对自己的内心世界,以及这内心世界所涌现的意象。寻找与无意识沟通的方法,也便是寻求对这些内在意象的理解,以及理解中所获得的意义。

荣格在其自传中描述到,此一阶段,他的无意识显得尤其的活跃。有与“白鸽”梦中的对话,有“玩积木”的童年自我,有犹太先知以利亚,有以盲女形象出现的莎乐美,还有带有“英雄气质”的黑色大蛇……直到有一天,荣格等待了他的斐乐蒙出现。

“……梦中出现了一个象大海那般蔚蓝的天空,天上漂浮着的不是云彩,而是平平的棕色土块。土块像是正在散裂开似的,于是在这些土块之间,蔚蓝的海水便可以让人看见了。但是这海水便是蓝天。突然间,一个带翼的人从右边横驶过天空。我看出来这是个长着牛角的老人。他系着结成一串的四把钥匙,他紧握着其中一把钥匙,像是要打开一把锁似的。他长着翠鸟的羽翼,颜色也跟翠鸟的一样……”

这是荣格在其《回忆·梦·思考》中对“斐乐梦”的最初描述。

荣格说:“我由于不明白这一梦中的意象,于是便把它画了下来以使它印在自己的脑海里。当我正忙着画这幅画的那几天,我在我那靠湖边的花园里竟发现了一只死了的翠鸟!我像被雷击般的吃惊,因为在苏黎世这一带地方,翠鸟是极罕见的,在此之前我也从未发现过一只死翠鸟。这只翠鸟是最近才死的——至多只有两三天——而且身上也未见什么外伤。”

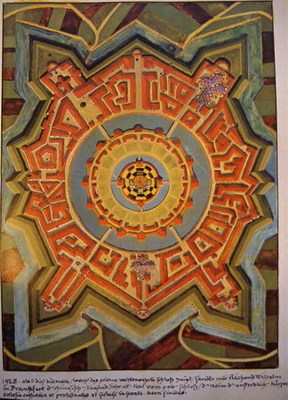

这便是荣格所画的“斐乐蒙”

荣格曾经表示,其意象中的斐樂蒙带给他许多感悟,其中最为重要的,便是心灵的真实性,thereality of the psyche;而心灵的真实性,也正是自性的一种基本功能。获得这种感悟,也就具有了自性化的重要意义。

荣格认为,从心理学上说,斐尔蒙所代表的是更高级的洞察力。荣格说,斐乐蒙“对我显得很真实,象是个活生生的人。”而他的许多重要的心理学思想,均与这生动的内在意象有关。荣格说:“我所有的著作,我的一切创造性活动”,均源于这些最初的意象;“我晚年所取得的一切均已包含在它们之中。”(《回忆·梦·思考》,第326页)

斐乐蒙被戴维·罗森(David Rosen)称之为“荣格的道家圣贤”。戴维·罗森是我的朋友,美国首席荣格分析心理学教授。我与我的学生范国平把他的著作:《荣格之道》翻译为中文,在中国社科出版社“点金石丛书”出版。为了撰写这部《荣格之道》,戴维·罗森专程赶往苏黎世,采访了荣格的学生冯·弗兰兹(von Franz)和梅尔(C.A. Meier),当时国际上最具代表的荣格学者,提出的问题是,你认为荣格是道家吗?

冯·弗兰兹的回答是:“是的,荣格崇尚道家,并且对道家哲学的生活方式身体力行。”

梅尔回答说:“是的,荣格是一位道家。现在,人们并没有认识到荣格的对立统一性心理学从其本质上说与道家思想是一致的。人们想把荣格变成他本来并不是那样的人。他扎根于自然及其对立与统一之中。然而,对于道家,他是如此的虔诚,如此的神往,荣格作为道家是再清楚不过了。”(戴维·罗森《荣格之道》“前言”,中国社科出版社2003)

实际上,荣格自己对此也曾有十分明确的表达。在写给张钟元先生的信中,荣格说,“我是庄子哲学的极度崇拜者。接到你信的时候,我正重新沉浸于研究庄子的著作中。”荣格在信中说,“说服人们对潜在的真理睁开眼睛,获得其真实的心理体验是很困难的。真理是惟一的,亘古不变。我必须要说的是,道家是我所曾遇到的对这种惟一真理的最完美的表达。”(《荣格书信集》Jung Letters, 1950,626)张钟元先生是一位美籍中国哲学家,当时刚完成一部对庄子研究的专著,写信给荣格请他作序。我的一位美国荣格心理分析师朋友斯坦·马伦(Stan Marlan)曾在张先生那里学习中国文化,而张钟元先生也曾让他看过荣格写给他的这封信。

在荣格的自传中,在描述了“斐乐蒙”的意象和意义之后,接着叙述的是其“曼荼罗”绘画的体验。其中的关键之处,在于要使无意识的内容具象化,让它们自发地表达并予以适当的方式来呈现。而“曼荼罗”的绘画正是适合荣格风格的方式。

1928年的一天,荣格画出了这样一幅“曼荼罗”,并取名为“金色的城堡”。

画完之后,荣格对着自己的这幅“金色的城堡”,反复问自己说:“怎么那么像中国的画?”荣格说:“我对其形式和颜色的选择印象很深,就是觉得与中国有关系……可谓奇怪的巧合,随后我就收到卫礼贤邮寄来的中国道家内丹文本《金花的秘密》,要求我撰写评论。我立刻如饥似渴地一口气把这手稿读完,因为文中所述对我关于曼荼罗及这中心趋向的想法,给与了我做梦也不曾想到过的证实。这便是打破了我的孤独的第一件事。我慢慢意识到了一种共鸣,我终于可以与某件事和某个人建立起联系了。”(荣格《回忆·梦·思考》第334页)

很长一段时间,荣格画了很多的“曼荼罗”,自己都记不清到底画了多少,也并知道为什么要这样做。但是,荣格说,“事后只是逐渐地,我才发现什么才是真正的曼荼罗:‘成形、变形、永恒的心灵的永恒创造。’而这便是自性即人格的完整性。”(荣格《回忆·梦·思考》第331页)

在1994年托马斯·科茨和默瑞·斯丹等代表国际分析心理学会(IAAP)来中国进行学术访问的时候,在一次研讨会上,托马斯·科茨便提出,就荣格心理学思想的形成而言,卫礼贤的影响,远远超过了弗洛伊德或其他任何人。实际上,这正是荣格自己的表达,荣格说:“事实上,我认为卫礼贤了我无限的启迪,我所受他的影响,远远超过了其他任何人……”(《荣格全集》15卷)。而卫礼贤所给予荣格的启迪,也就是中国文化对于荣格的启迪;卫礼贤对于荣格的影响,也就中国文化对于荣格的影响。

卫礼贤(Richard Wilhelm)是著名的德裔汉学家,在中国居住生活20多年,把《易经》和儒学与道家经典等翻译成德文,一生致力于中国文化的传播,被称之为“伟大的德意志中国人”。

2002年9月,在第二届心理分析与中国文化国际论坛上,时任IAAP主席的默瑞·斯丹以“中国思想对荣格及其心理学理论的影响”为主题做了特邀演讲。他以卫礼贤和荣格之间的13封通信为第一手资料,阐述了这种影响的实际内容。他说:“正是由于卫礼贤的工作,才使荣格在中国思想中发现了宝藏,而这宝藏在荣格的一生中都影响着他的思想……他们的合作始于搭建沟通东西方桥梁的共同使命……获得了一种以‘心理真实性’和‘超越性功能’为基础的复杂性心理学体系,同时兼容了中国的道家思想和欧洲的科学理论。”(申荷永主编,《灵性:意象与感应》,广东教育出版社)

在卫礼贤逝世的纪念会上,荣格说,“任何人若是像我这样,极其幸运地体验了与卫礼贤的心灵交流,以及感受了《易经》的神圣影响,那么就再也不能忽视这样一个事实,于此我们已是接触到了一个足以在本质上动摇我们西方心理态度的阿基米德点。”(荣格与卫礼贤合著《金花的秘密》)

而这个阿基米德点,正是“自性”。由此所引发的自性化理论,是荣格分析心理学的核心。

荣格说,由此,“它便把我直接引导到中国的‘道’的观念上了。我已经讲过我的内心变化发展与卫礼贤寄给我的一个道家文本之间的相互作用的事。1929年,我和他合作了《金花的秘密》。只是在我的思想和我的研究达到了关键之处时,就是说接触到了自性的时候,我才再找到了重返这个世界的归路。”

如同坎贝(Joseph Campbell)在其《千面英雄》中所总结的英雄神话,从“分离”开始,听到“冒险的召唤”,经历种种考验,然后获得“传授奥秘”,从而“归来”,成就一番事业。

这是荣格的神话,荣格分析心理学的归来,带着东方的智慧,以及对人性的独特理解,成就了分析心理学的方法和技术,在弗洛伊德所开创的精神分析的基础上,获得了新的发展。

坎贝是深受荣格思想影响的学者,而在这影响中也包括了荣格的人格。在其英雄神话中也包含着荣格的身影。这也正是对荣格自性化过程的生动描述与呈现。

自性与自性化过程,是整个荣格心理分析的核心层面,其中包含着荣格与中国的深切联系,包含着中国文化的深远影响。

(摘自:《心灵与境界》,申荷永著,郑州大学出版社2009)

爱华网

爱华网