黄侃,著名语言文字学家。初名乔鼐,后更名乔馨,最后改为侃,字季刚,又字季子,晚年自号量守居士,湖北省蕲春县人。1886年4月3日生于成都。1905年留学日本,在东京师事章太炎,受小学、经学,为章氏门下大弟子,1935年10月8日因饮酒过度,胃血管破裂,经抢救无效逝世于南京。

其父黄云鹄,字翔云,进士出身,曾做过四川盐茶道、成都知府,后官至四川按察使,为清二品大员和著名学者,—生著述甚多。黄侃3岁开始背诵唐诗宋词,4岁就延师教读。黄侃聪颖好学,从小就显示出过人的才气。

黄侃不仅才华出众,而且还是有名的孝子。其生母周孺人去世后,因思念母亲,黄侃特地请老友苏曼殊画了一幅《梦谒母坟图》,自撰了一篇沉痛的悼文。

为生计所迫,黄侃经常四处奔波教学,随行都会带着一口棺材,一时成为时人谈资,黄侃却依然我行我素。这口棺材是黄父当年在四川做官时自制的,后因棺材太小留给了田夫人。田夫人系黄父正室,黄侃对田夫人视若生母。1922年夏,田夫人去世,黄侃专门在日记中撰写了慈母生平事略。文末云:“孤苦苍天,哀痛苍天!孤黄侃泣血谨述。”每逢生母、慈母生日、忌日,黄侃必率家人设供祭祀,伤恸不已。

1903年,18岁的黄侃以优异成绩考入武汉文普通学堂,这所学校是湖广总督张之洞创办的新式中学。因父亲与张之洞有旧,1905年,黄侃被官派至日本早稻田大学留学,恰好和章太炎同寓。关于黄侃与章太炎的相识,有这么一种说法。当时黄侃住楼上,章太炎住楼下。一天夜晚,黄因内急,不及上厕所,便从楼窗中解裤洋洋直泻。章太炎此时夜读正酣,蓦地一股腥臊尿水瀑布般往下飞溅,禁不住高声怒骂。黄侃本系贵公子出身,且正年轻性躁,盛气凌人,也报以回骂。不骂不相识,待双方互通姓名后,彼此都熟知对方大名,遂将话锋转到学问上,两人越谈越投机。章太炎是渊博绝伦的朴学大师,黄侃便折节称弟子。自此,黄侃师从章太炎问学经年。章太炎清高孤傲,对近世文人极少嘉许,惟独对黄侃刮目相待。(不过这些只是文人之间的故事而已)

1914年2月,章太炎从日本回国后因反对袁世凯称帝,遭到软禁,先囚于北京本司胡同,后囚于东城钱粮胡同。此时黄侃正接受北大之邀来京担任教授之职,辗转打听到章氏下落,冒着生命危险前往探视。黄侃见章寂寞一人,便以请章讲文学史为由,留下来伴宿。黄侃与师同舟共济数月后,终被警察驱逐。

1914年后,曾在北京大学、武昌高等师范(武汉大学前身)、北京师范大学、山西大学、东北大学、中央大学(南京大学前身)、金陵大学等学校任教授。在北京大学期间,向刘师培学习,精通春秋左氏学的家法。1935年10月8日殁于南京,年仅49岁。二十世纪有不少著名学者皆出其门下,如杨伯峻,程千帆,潘重规(潘氏为其婿),陆宗达,殷孟伦,刘赜,黄焯等。

黄侃在经学、文学、哲学各个方面都有很深的造诣,尤其在传统“小学”的音韵、文字、训诂方面更有卓越成就,人称他与章太炎、刘师培为“国学大师”,称他与章太炎为“乾嘉以来小学的集大成者”“传统语言文字学的承前启后人”。他主张中国传统语言文字学的研究应以《说文》和《广韵》两书为基础,他重视系统和条理,强调从形、音、义三者的关系中研究中国语言文字学,以音韵贯穿文字和训诂。

他对上古声韵系统的贡献主要有:提出古声十九纽说;提出古韵二十八部说;提出古音只有平入二声说。他吸收前人研究成果,融会贯通,建立了自己的古声韵系统,即古音学体系。他在古音学上所取得的成就结束了自顾炎武以来的古音研究工作,使他成为清代古音学的殿后大师。作为其语言文字学著作的一部分,他还有几十种表谱对古代汉语进行分析。他的《文心雕龙札记》对中国古代文学理论的研究有过很大的影响。他的《汉唐玄学论》《礼学略说》《讲尚书通例》等著作对哲学、经学的研究也有许多创见。由于他治学严谨,不肯轻易著书,若非定论,不以示人,并曾说:“年五十,当著书”,可惜在他年方五十时,未及撰成宏篇巨著就过早地谢世了,留下大批未经整理的点校笺识古籍的遗稿。

1915年,著名学者黄侃在北大主讲国学。他住在北京白庙胡同大同公寓,终日潜心研究“国学”,有时吃饭也不出门,准备了馒头和辣椒、酱油等佐料,摆在书桌上,饿了便啃馒头,边吃边看书,吃吃停停,看到妙处就大叫:“妙极了!”有一次,看书入迷,竟把馒头伸进了砚台、朱砂盒,啃了多时,涂成花脸,也未觉察,一位朋友来访,捧腹大笑,他还不知笑他什么。

黄侃是辛亥革命的先驱之一,他的一生烙下无数时代潮流的印记:新与旧、激进与保守、放荡不羁与谦虚严谨交织在一起。黄侃的性格中有不少这样的南北两极,看似互相排斥,实则矛盾统一。

在辛亥革命之前,黄侃在湖北和日本从事革命,之后他辗转国内各著名大学教书,治学严谨,成为一代国学大师。黄侃师承章太炎、刘师培,薪火相传,培养出范文澜、金毓黻、杨伯峻、龙榆生、陆宗达、殷孟伦、程千帆、潘重规、徐复等著名学者,在20世纪学术史上影响深远。

狂狷,孤傲,疯子,名士,好游历,好读书,好骂人,桀骜不驯,不拘小节,性情乖张,特立独行……黄侃留给后人一串关键词和趣闻轶事。

黄侃虽放浪形骸,却事母至孝。1908年,黄侃生母周孺人病重,家中电召其还家侍疾。黄侃还家六月,生母去世,大恸,乃至吐血。当时清政府严捕革命党人,因叛徒告密,两江总督端方听说黄侃在家乡,即密电湖广总督陈夔龙速逮之。黄侃得知消息,迅即离家,辗转到日本。黄侃返回日本后,仍思母不已,乃请苏曼殊绘一图,名“梦谒母坟图”,自为之记,请章太炎写了题跋。这幅画也成了他的随身宝物,一刻不离。是否可以这样说,黄侃像爱母亲一样爱中国的传统文化,这是他对国学的天然情感。正是因为这种情感,他将著述看得神圣,他做学问非常严谨,因为他深知“中国学问如仰山铸铜,煮海为盐,终无止境”。

“老师不是迂夫子,而是思想活泼、富于生活情趣的人。他喜欢游山玩水,喝酒打牌,吟诗作字,但是有一条,无论怎样玩,他对自己规定每天应做的功课是要做完的……”弟子程千帆这番话可谓知人善论。1935年10月5日,黄侃因饮酒过度,胃血管破裂,经抢救无效于三日后去世。就在去世前一天,虽吐血不止,他仍抱病点毕《唐文粹补编》,并披阅《桐江集》五册。读书问学,研究国故,既有时代潮流的需求,更重要的则是黄侃有发自内心的动力,支持他度过半个世纪的人生。

1905年,黄侃至日本,入早稻田大学。在早稻田大学,他遇到在武昌文普通学堂时的同学宋教仁。当年8月,同盟会于东京成立,黄侃列名会籍。

1906年5月章太炎到东京,入同盟会,任《民报》总编辑。时中国留学生聚居东京逾万人,竞趋章太炎门下请业。黄侃也随众往谒。刚到门前,见壁间大书四语,曰:“我若仲尼出东鲁,大禹长西羌,独步天下,谁与为偶。”这本是引用东汉戴良的话,黄侃见后,觉得章太炎太狂妄,殊难接近。这一次黄侃见章太炎,并没有“但愿一识韩荆州”之想,想来两人都是孤傲之人,后来有人形容这一对师生为“一对疯子”。

黄侃经常看《民报》,对章太炎的文章极为钦佩。章太炎的文辞渊雅,立论以经史为根据,具有很强的说服力。《民报》是同盟会的机关报,为革命派的喉舌。因为刊有章太炎的文章,报纸在留学生中很受欢迎。通过对《民报》的不断阅读,黄侃对章太炎有了较深刻的认识,也渐渐消除了误解,从此,他也不断为《民报》撰稿。千里马总会遇到伯乐的赏识。一天,章太炎看到黄侃写的一篇文章,大加赞赏,立即写信约见,许为天下奇才。章太炎与黄侃结识,或许也有宋教仁的引荐。

1907年秋,章太炎听说黄侃将归国省亲,对他说:“务学莫如务求师。回顾国内,能为君师者少,君乡人杨惺吾(守敬)治舆地非不精,察君意似不欲务此。瑞安孙仲容(诒让)先生尚在,君归可往见之。”黄侃未立即答应。章太炎说道:“君如不即归,必欲得师,如仆亦可。”黄侃遽然起,即日执贽往,叩头称弟子。随即偕苏曼殊搬入小川町章太炎住所,日相追随,在学习音韵、说文的同时,积极为《民报》撰稿。章太炎亦感黄侃聪敏颖悟异于他人,尝叹曰:“常言学问进展,如日行千里,今汝是一日万里也!”

1914年秋,黄侃应北京大学校长蔡元培之聘,至北京大学国文系讲授《文学概论》《词章学》及《中国文学史》等课。

1914年2月,章太炎因反对袁世凯称帝,遭到软禁,先囚于北京本司胡同,继而,又被移到龙泉寺,并派巡警守门,后又被软禁于东城钱粮胡同某宅(北京四大凶宅之一)。在钱粮胡同的居所,章太炎可读书写作,亲友和弟子也可前来探望,但就是不给他出门的自由。黄侃此时正接受北大之聘来京担任教授之职,辗转打听到章氏下落,前往探视。见章寂寞一人,主动要求留下来伴宿,侍奉老师,同时请他讲文学史。此时一般人避之唯恐不及,黄却主动前来作伴问学,患难见真情,章深为感动。一连数月,黄早出晚归,白天外出教书,晚上师生秉烛谈学,直至深夜。但一天深夜,警察却强行把黄侃驱逐了出去,且不准其他客人来访。章氏见黄被逼走,见客自由又被剥夺,愤而绝食,后在马叙伦巧妙劝说下才放弃绝食。

我们再来看一下黄侃在北大讲课的神态和音容。黄侃讲《文选》和《文心雕龙》十分传神,吸引了大批其他系的学生。冯友兰说:“他上课的时候,听讲的人最多,他在课堂上讲《文选》和《文心雕龙》,这些书我以前连书名都没听说过的。”黄善于吟诵诗章,抑扬顿挫,给人一种身临其境的美感,所以,学生们情不自禁地唱和,成了北大校园一种流行的调子,被师生们戏称为“黄调”。在当时宿舍中,到晚上,各处都可以听到“黄调”。不仅如此,北大学生冯友兰放假回家,还照着黄侃的路数,选了些诗文,给他的妹妹冯沅君(后为陆侃如夫人)讲解,教她“黄调”,引她走上了文学的道路。

黄侃一生桃李满天下,他的弟子被称为“黄门侍郎”。在众多弟子中,有三位弟子关系特殊。一位是黄菊英,黄在武昌高师任教时的学生。1923年,黄菊英在武昌高师毕业,同年黄侃与黄菊英在武昌黄土坡结婚。黄侃娶了自己的学生,和鲁迅许广平、沈从文张兆和一样,在民国学界文坛轰动一时。一位是黄焯,黄侃的侄子。黄焯作为黄侃学术的继承者,积累了黄侃论学及批校古籍的丰富资料,陆续整理出版。黄焯以其堂叔黄侃为榜样,“50岁以前不著书”,所以他的著作皆在70岁以后结集而成,并陆续刊行于世。另一位是潘重规,成了黄侃的女婿。

黄侃在中央大学时期,和刘太希谈起近年考入中央大学的潘崇奎(重规)。黄侃兴奋地说,在众多试卷中,只有潘生,文笔精美,且字字是“一笔不苟”的正楷,近来常常到黄侃住处请教。黄侃说此生可谓近代青年中之精金美玉,赞赏之情,溢于言表。非常巧合的是,刘太希也非常兴奋地告诉黄侃,潘生是他的外甥。黄侃也觉得这是奇缘,急忙询问潘生订婚否?当得知尚未订婚,黄侃说自己的女儿正待字闺中,与潘生堪成匹配。后来,潘崇奎果真娶了黄侃的女儿。

1929年11月27日,黄侃带领学生潘崇奎前往上海为章太炎先生祝寿,黄侃将门生潘崇奎引见给章太炎。章太炎问其所学,至为激赏,并为其易名重规。

黄侃在中央大学任教授,从不对学生提及当年革命事。他的学生绝少知道他和黄兴曾是一起浴血奋战的战友。有史家认为,黄侃为《大江报》撰写的《大乱者,救中国之妙药也》社论,是武昌起义的序曲。黄侃去世后,潘重规才醒悟他为何不言当年革命事,潘重规写道:“他认为出生入死,献身革命,乃国民天职。因此他觉得过去一切牺牲,没有丝毫值得骄傲;甚至革命成功以后,不能出民水火,还感到深重罪疚。他没有感觉到对革命的光荣,只感觉到对革命的惭愧。恐怕这就是他终身不言革命往事的原因吧!”

黄侃教学不拘一格,给“黄门侍郎”留下深刻印象。他常常利用郊游吃饭喝酒的机会,畅谈学问,海阔天空,于闲谈中给学生莫大启发。他讲学也是天马行空,没有章法,讲到哪里算哪里,但又处处都是学问,非一般人能理解。学者程千帆对此也有同感:“老师晚年讲课,常常没有一定的教学方案,兴之所至,随意发挥,初学的人,往往苦于摸不着头脑。但我当时已是四年级的学生,倒觉得所讲胜义纷纭,深受教益……”

黄侃“是一个有山水胜情的人”,喜欢和弟子一起游览风景名胜,游兴大发之际,吟诗抒发胸臆,能作诗者深得他的欢心。在北京时,经常陪同他游玩的是孙世扬、曾缄二人。孙世扬说:“先生好游,而颇难其侣,唯扬及慎言无役不与,游踪殆遍郊坼,宴谈常至深夜。先生文思骏发,所至必有题咏,间令和作,亦乐为点窜焉。”弟子与黄侃交游,获益匪浅。陆宗达因能喝酒能抽烟,深得黄侃喜爱,常和他一边吃一边论学,有时一顿饭要吃四五个小时,陆从中学到许多在课堂上学不到的东西。

黄侃学问既大且博,经、史、子、集几乎无所不通,尤其在音韵、文字和训诂方面学问精深。黄侃学问大,脾气也大,这一点颇为时人诟病。周作人谈到这位大师兄时,也颇有微词:“他的国学是数一数二的,可是他的脾气乖僻,和他的学问成正比例,说起有些事情来,着实令人不敢恭维。”1908年前后,陈独秀到东京民报社章氏寓所造访,钱玄同和黄侃二人到隔壁回避。陈、章二人闲谈时,谈到清代汉学的发达,陈独秀列举戴、段、王诸人,多出于苏皖,颇为苏皖人自豪。后来话题转到了湖北,说湖北没有出什么大学者。正在隔壁屋子里的黄侃突然跳出来反诘道:“湖北固然没有学者,然而这不就是区区;安徽固然多有学者,然而这也未必就是足下。”陈独秀听了默然而去。

黄侃属于守旧派,向来看不惯胡适等一批新派人物的做法,一有机会便冷嘲热讽。一次,黄侃当面责难胡适:“你口口声声要推广白话文,未必出于真心?”胡适不解其意,究其故。黄说:“如果你身体力行的话,名字就不该叫胡适,应称‘往哪里去’才对。”胡适十分尴尬。

又一次,黄侃给他学生讲课兴起之际,又谈起胡适和白话文。他说:“白话文与文言文孰优孰劣,毋费过多笔墨。比如胡适的妻子死了,家人发电报通知胡某本人,若用文言文,‘妻丧速归’即可;若用白话文,就要写‘你的太太死了,赶快回来呀’11个字,其电报费要比用文言文贵两倍。”全场捧腹大笑。

京剧名伶谭鑫培风靡北京城,各大学多有好之者。某日,北大课间休息,教师们闲话谭鑫培之《秦琼卖马》,胡适插话道:“京剧太落伍,甩一根鞭子就算是马,用两把旗子就算是车,应该用真车真马才对!”在场者静听高论,无人做声。黄侃却立身而起说:“适之,适之,唱武松打虎怎么办?”一时为之哄堂。一次宴会上,胡适大谈墨学,黄侃甚为不满,跳起来说道:“现在讲墨学的人都是些混账王八蛋!”胡适大窘。黄又接着说:“便是适之的尊翁,也是混账王八!”胡适正欲发作,黄却笑道:“我不过是试试你,墨子兼爱,是无父也。你今有父,何足以谈论墨子?我不是骂你,聊试之耳。”胡适一时气得说不出话来,只得忍气吞声。

中央大学规定师生进出校门要佩戴校徽,黄侃偏偏不戴。门卫见此公不戴校徽,要看他的名片,他说:“我本人就是名片,你把我拿去吧。”争执中,校长出来调解、道歉才算了事。

在中央大学兼课的名流颇多,教授们大都西装革履,汽车进出,最起码也有黄包车。唯黄侃进出,每着一件半新不旧的长衫或长袍,一块青布包几本常读之书。

一个雨天,其他教授穿胶鞋赴校,而黄侃却穿一钉鞋。“钉鞋”又称“木屐子”,即以桐油反复油浸后的牛皮为鞋帮,厚木块为鞋底,再钉上铁钉防滑。这种钉鞋在乡下走烂泥路极佳,而在城里走水泥路就不太合适了。课后,天放晴,黄侃便换上便鞋,将钉鞋用报纸包上挟着出校门。新来的门卫不认识黄侃,见此公土气,且携带一包东西,便上前盘问,并要检查纸包。黄放下纸包而去,此后几天一直未去上课。系主任见黄教授连续几天未到校,以为生病,便登门探望。黄则闭口不言,系主任不知所以然,赶快报告校长。校长亲自登门,再三询问,黄才说:“学校贵在尊师,连教师的一双钉鞋也要检查,形同搜身,成何体统。是可忍,孰不可忍?”校长再三道歉,后又托名流们劝驾,但黄终未去中央大学授课。

黄侃的第一大爱好是美色。爱美之心人皆有之,黄侃在这方面经常逾越师生人伦,颇遭物议。据说,他一生结婚达九次之多。当年,刊物上曾有“黄侃文章走天下,好色之甚,非吾母,非吾女,可妻也”的极端攻讦之语。黄侃的发妻是王氏,两人聚少离多。他当过同乡、同族女子黄绍兰的塾师。后来,黄绍兰从北京女师肄业,去上海开办博文女校,黄侃便到上海追求她。发妻尚未下堂,黄侃心生一计,骗取黄绍兰与自己办理结婚证书,用的是李某某的假名。黄侃的解释是:“因你也明知我家有发妻。如用我真名,则我犯重婚罪。同时你明知故犯,也不能不负责任。”谁知好景不长,黄侃回北京女师大教书,与一苏州籍的彭姓女学生秘密结合,此事被黄绍兰的好友侦知。黄绍兰闻讯,欲哭无泪,因为婚书上男方的姓名不真,又如何对簿公堂?更可悲的是,她与黄侃生有一女,其父恨她辱没家风,一怒之下,与她断绝父女关系。黄绍兰后来投在章太炎门下,深得章夫人汤国梨的同情,但她摆脱不了黄侃给她心灵投下的巨幅阴影,终于还是疯掉了,而且自缢身亡。汤国梨在《太炎先生轶事简述》一文中公开表明她看不惯黄侃极不检点的私生活,骂他“有文无行,为人所不耻”,是“无耻之尤的衣冠禽兽”。而章太炎对这位大弟子身上的各种毛病(尤其是藐视道德的行为)则表示出足够的宽容和理解,认为黄侃酷似魏晋时代“竹林七贤”中阮籍那样放荡不羁的人物,不管他如何玩忽礼法,逃脱责任,毕竟丧母时呕血数升,仍是纯孝之人,内心是善良的,并非残忍之徒。

黄侃有一句经典名言:五十之前不著书。这句话半个世纪后还在武汉大学校园内广为流传,成为他治学严谨的证明。黄侃生前,章太炎曾多次劝他著书立说,但黄终不为所动。

1935年10月6日,黄侃由于饮酒过度,胃血管破裂,抢救无效,于10月8日去世。黄侃去世时年仅50岁,虽未出版任何著作,却成为海内外公认的国学大师。

黄侃一向为人正派,从不趋炎附势。南京国民政府执政时期,其同盟会故友多系国府显贵,他耻与往来。惟有居正当时受蒋介石软禁,形单影只,不胜苦楚,旁人躲之不及的时候,他却常至居正囚地,与其谈心解闷。后来居正东山再起,复登高位之后,他竟不复往见!居正念他的友情,亲赴量守庐诘问他为何不再来玩,他正色答道:“君今非昔比,宾客盈门,权重位高,我岂能作攀附之徒!”

黄侃师事国学大师章太炎,擅长音韵训诂,兼通文学,历任北京大学、东南大学、武昌高等师范、金陵大学等校教授。一生治学勤奋,以愚自处,主张“为学务精”、“宏通严谨”。章太炎以太平天国为例,谑封黄侃为“天王”。

1919年,胡适海外学成归国,任教北大,发起新文化运动,暴得大名。胡适的横空出世,黄侃生平最得意的、寄以厚望的高足傅斯年很快就倒向了新文学的阵营。据说黄侃每次上课,总要先骂一通胡适,这才正式讲学。

黄侃治学勤奋,以愚自处,主张“为学务精”、“宏通严谨”。他重视师承,但不墨守师说,常以“刻苦为人,殷勤传学”以自警。虽是名声赫赫之学者,且身体虚弱,仍致力学术而不倦,“惟以观天下书未遍,不得妄下雌黄”,发愿50岁后才著书。所治文字、声韵、训诂之学,远绍汉唐,近承乾嘉,多有创见,自成一家。在音韵学方面对古音作出了切合当时言语实际的分类。晚年主要从事训诂学之研究。黄侃著作甚丰,其重要著述有《音略》、《说文略说》、《尔雅略说》、《集韵声类表》、《文心雕龙札记》、《日知录校记》、《黄侃论学杂著》等数十种。

黄氏论书

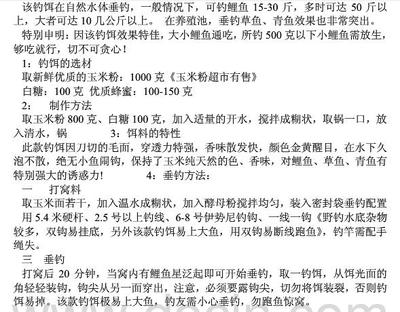

应读之书:《十三经注疏》、《大戴礼记》、《荀子》、《庄子》、《史记》、《汉书》、《资治通鉴》、《通典》(不读《通典》,不能治《仪礼》)、《文选》、《文心雕龙》、《说文》、《广韵》,以上诸书,须趁三十岁以前读毕,收获如盗寇之将至;然持之以恒,七八年间亦可卒业。读经次第应先《诗》疏,次《礼记》疏。读《诗》疏,一可以得名物训诂,二可通文法。《礼》疏而后,泛览《左传》、《尚书》、《周礼》、《仪礼》诸疏,而《谷》、《公》二疏为最要,《易》疏则高头讲章而已。陆德明《经典释文》宜时时翻阅,注疏之妙,在不放过经文一字。

读书之法 语言文字之学,为各种学问之预备,舍此则一无可通。

由小学入经,出经入史,期以十年,必可成就。

小学之事在乎通,经学之事在乎专,故小学训诂自本文求之,而经文自注疏求之。

治经之法,先须专主一家之说,不宜旁骛诸家。

治经须先明家法,明家法自读唐人义疏始。(读唐人义疏可明各经汉唐家法,不知皮锡瑞之经学通论是否可补汉唐之後?)治史之要,以人、地、官、年为入门之基;四者亦即历史之小学也。(此说入门之基,而非治史全部。如果只注重事件的人地官年,而无现代理论指导,便仍在梁任公所说的旧史学里打圈子。)

读书贵专不贵博,未毕一书,不阅他书。二十岁以上,三十岁以下,须有相当成就;否则,性懦者流为颓废,强梁者化为妄诞。用功之法,每人至少应圈点书籍五部。

初学之病四:一曰急于求解,一曰急于著书,一曰不能阙疑,一曰不能服善。读古书当择其可解者而解之,以阙疑为贵,不以能疑为贵也。

凡阅近人书籍,须先调查其材料。

清人治学之病,知古而不知今;明人治学之病,知今而不知古。

治中国学问,当接收新材料,不接收新理论。佛经云,依法不依人,即此义。

汉学之所以可畏者,在不放松一字。

读天下书,至死不能遍,择其要而已矣。刘申叔年三十五而学成,即得择要之法。

不有根底之学,而徒事翻书,此非治学之道。然真有根底之学,而不能翻书,亦不免有鄙陋之讥。翻书者因所知以及所未知,其用有二:一、己所不知,翻之而得;二、己所不记,翻之而记。凡临时检查而得之者,必其平时能翻之者也。

为学之道 读书人当以四海为量,以千载为心。

学术二字应解为“术由师授,学自己成”。戴东原先生学术提纲挈领之功为多,未遑精密;其弟子段懋堂、孔广森、王念孙,靡不过之。

治学第一当恪守师承,第二当博学多闻,第三当谨于言语。

凡古今名人学术之成,皆由辛苦,鲜由天才;其成就早者,不走错路而已。

天下人之所长,非己所能有;己之所长,为天下人所不能有,如是始能有自立。

学问最高者,语言最简。

通一经一史,文成一体,亦可以为成人矣。

爱华网

爱华网