内容提要:《中庸》第二至第十一章构成了一个整体,它意在探讨中庸之不可能以及如何可能的论题,意在显示中庸之道的内在困厄。中庸的困厄在于它本身是一个由性、道、教之相互通达构成的境域总体,因而通过个人来开启它,充满重重困难。而《中庸》试图表明,智、仁、勇三达德才是开启中庸的通道。

关键词 中庸 不可能 智仁勇

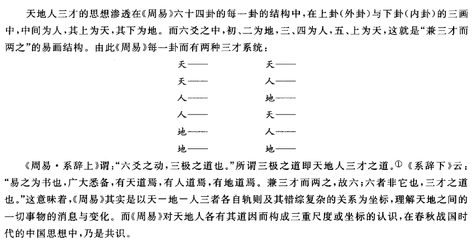

《中庸》宣称:“道也者不可须臾离也,可离非道也。”这给人一种印象,似乎中庸之道就展开在日常生活中,作为生活世界的实存而显示自身,因而关键的问题就是如何具体地体认。然而,随着本文的展开,这种揣测越来越缺乏根据,因为《中庸》把我们一步步引向“中庸之不可能也”(注:①《中庸》第九章。)的论题,而由中庸何以不可能的思考,才能进一步敞开中庸如何可能的追问。一方面“不可离”,另一方面又“不可能”,这两个看似悖论的话题,显示的正是中庸的艰难困厄。

一、“中庸”之不可能及其所以可能:文本叙述的内在逻辑

从第二章“君子中庸,小人反中庸”开始,直到第十一章“唯圣者能之”,构成了《中庸》整体结构中的第二个部分,无论是朱熹的《中庸章句》、黎立武的《中庸分章》,还是王夫之的《四书笺解》,都坚持这十章构成了一个结构上自足、内容上一贯、主题上一致的整体,这一整体围绕着“道其不行矣夫”(注:②《中庸》第五章。)而展开自身。从关注词语出现频率的那种统计学的目光来看,似乎《中庸》从此句以后主要关注的都是“道”的问题,其实,对于《中庸》而言,既然一开始就显明了性、道、教之间的那种相互指引的境域性结构,那么,才说“道”,便也同时道出了“性”与“教”。因而,“道”所带出的是“性-道-教”支撑的“境域总体”。循此思路,我们才能进入《中庸》的思想世界。

在这个意义上,王夫之如下的表述乃是进入《中庸》的一条“通道”:

所谓性者,中之本体也;道,中和之大用也;教者,中庸之成能也。然自此以后,凡言道皆是说教,圣人修道以立教,贤人由教以入道也。生圣人之后,前圣已修之为教矣,乃不谓之教而谓之道,则以教立而道即在教,而圣人之修明之者,一肖夫道而非有加也。

故程子曰“世教衰,民不兴行”,亦明夫行道者之一循夫教尔。不然,各率其性之所有而即为道,是道之流行于天下者不息,而何以云“不明”、“不行”哉?不明、不行者,教也。教即是中庸,即是君子之道,圣人之道。(注:③王夫之:《读四书大全说》卷二《中庸》,《船山全书》第六册,岳麓书社,1996年版,第458页。)

王夫之提醒我们,所谓“道之不行”、“道之不明”,其实质是在表述“性-道-教”所构成的“境域总体”没有打开,尚未到来。仅仅对于道之自身而言,它流行不息,自在天地之间,或隐或显,但并非存在不行、不明、不可能的情况。同样,仅仅就性本身而言,也不存在不可能的问题。离开了由性、教、道三者相互通达而营建的境域性目光,所不明、所不行者、所不可能者,就得不到正确的理解。

且看《中庸》自己的叙述:

仲尼曰:君子中庸,小人反中庸。君子之中庸也,君子而时中;小人之中庸也,小人而无忌惮也。(第二章)

子曰:中庸其至矣乎!民鲜能久矣!(第三章)

子曰:道之不行也,我知之矣。知者过之,愚者不及也。道之不明也,我知之矣。贤者过之,不肖者不及也。人莫不饮食,鲜能知味也。(第四章)

子曰:道其不行矣夫。(第五章)

子曰:舜其大知也与。舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民。其斯以为舜乎。(第六章)

子曰:人皆曰予知。驱而纳诸罟攫陷阱之中,而莫之知避也。人皆曰予知,择乎中庸,而不能期月守也。(第七章)

子曰:回之为人也,择乎中庸,得一善言则拳拳服膺,而弗失之矣。(第八章)

子曰:天下国家,可均也;爵禄,可辞也;白刃,可蹈也;中庸不可能也。(第九章)

子路问强。子曰:“南方之强与,北方之强与,抑而强与?宽柔以教,不报无道,南方之强也,君子居之。衽金革,死而不厌,北方之强也,而强者居之。故君子和而不流,强哉矫!中立而不倚,强哉矫!国有道,不变塞焉,强哉矫!国无道,至死不变,强哉矫!(第十章)

子曰:素隐行怪,后世有述焉,吾弗为之矣。君子遵道而行,半途而废,吾弗能已矣。君子依乎中庸,遁世不见知而不悔,唯圣者能之。(第十一章)

这个叙述共十章,它们在形式上都是孔子的语录,但这些语录被聚集在这里,并不是简单的拼凑,而是有其内在的逻辑,有其可以文理密察之的结构。不明白这个由叙述的内容所主导着的逻辑与结构,就很难理解这里展开的究竟是什么主题。

从内容上看,文本分别选举了以下几种类型的人物,并通过他们来抵达叙述的主题:小人、民、智者与愚者、贤者与不肖者、索隐行怪者、遵道之君子,等等。

“小人”是自暴之恶人,(注:《孟子•离娄上》云:“自暴者,不可与有言也。”中庸之道,不与小人为言。)“民”则不知有中庸之庸众。“智愚”、“贤不肖”,乃欲学中庸而限于气质之偏,不能尽力以择执者。“索隐行怪”,乃用力择执而偏者。“遵道之君子”,则所遵者正,而不能静存动察以致中和者。历数之而皆不能,故曰:“唯圣者能之。”④《四书笺解》卷二《中庸》第二章,《船山全书》第六册,第128页。)

我们很快就会看到,在《中庸》对于不同类型的人物与中庸关系的阐发中,仍然可以看到那种隐含着的境域性目光。

按照王夫之的理解,“第二章只言君子小人分别,劈开小人在一边,是入门一大分别。……《中庸》只此一章辨小人,径路既分,到后面不复与小人为辨(行险侥幸是就情事上说,非论小人之道),直到末章,从下学说起,乃更一及之。”(注:《读四书大全说》卷二《中庸》第二章,《船山全书》第六册,第478页。)这是一个富有深刻的开始,它分别了小人与君子,从而暗示只要选择了小人的那种生活方式,中庸之道的湮没与颠覆就是一个必然的结果;另一方面,也展示了中庸之道只有在君子那里才得以真正敞开。所以,从这里以后,对中庸之道的叙述就转变为对君子之道的叙述,也就是为到来中的君子打开一条思想的通道,因为,只有对君子而言,中庸之道才有到来的可能性。那么,在君子的生命中,为什么与小人不同,存在着那种使得中庸成为可能的可能性呢?答案就在对于君子之道与小人之道的分辨中:“君子之中庸也,君子而时中;小人之中庸也,小人而无忌惮也。”“君子之中庸”,并“未实赞君子能中庸”,④而只是与小人相比,君子的生命中展开着中庸的可能性。如果理解为君子就一定能够中庸,这不仅与第十一章所说的“君子遵道而行,半途而废,吾弗能已矣。君子依乎中庸,遁世不见知而不悔,唯圣者能之”相悖,而且,由这种逻辑,我们就可以进一步推论:既然第二章“君子之中庸也,君子而时中”是讲君子能够中庸,那么同章所谓“小人之中庸也,小人而无忌惮也”这句话中的“小人之中庸也”岂不也在表达小人也能够中庸,这恰恰与此章开始所说的“君子中庸,小人反中庸”构成了矛盾。

“王肃本”《中庸》将“小人之中庸也”改写为“小人之反中庸也”,以此来化解上述矛盾,但通行版本没有这一“反”字,似乎揭示了另一种可能性;这一矛盾本身也许并不存在。对此,清代学者胡煦提出了他的值得深思的洞见: 小人之中庸也,不必添一反字。天命之性,秉彛之徳,是人人同具的虽小人原不以中庸禁之。葢人性本善,原不因小人而有恶。故人至牿亡之后,平旦之气,要亦有时呈露。君子而时中,小人而无忌惮,此君子小人虽因上文而重列其人,却只在“时中”、“无忌惮”五字中看出。若说既为君子、既为小人,则是君子、小人,在天地间竟成自然之品行了。须知,此二句是倒装文法:随时处中,正是中庸,正是成其为君子处;无所忌惮,正是反中庸,正是成其为小人处。此处亦不必添“又”字,若必添一“又”字,请问随时处中、无所忌惮之外,更有何事可成君子、小人。(注:[清]胡煦:《周易函书约存•周易函书别集》卷九《篝灯约旨》。)

胡煦的思考同时告诉我们:君子与小人并不是现成的、固化的人格类型,没有哪个具体的个人就是君子,也没有那个具体个人在其本性上就是小人,在此一时此一地是君子,而在彼一时彼一地也可能就成了小人。所以,小人之反中庸,中庸在小人那里的不可能,并不意味着是对中庸之道不可须臾离的否定。那使得君子与小人得以区分开来的正是“时中”与“无忌惮”。“无所忌惮”的态度,规定了小人之所以为小人的特性,同时也规定了反中庸的可能。对小人的这种理解,与《论语•季氏》如下的言述一脉相承:

孔子曰:“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。”

小人无所敬畏,因而肆无忌惮,这种生活的态度或情调使之远离了中庸的可能,因为中庸作为上下通达的事情,(注:按照《说文》的理解,“中”的本意是“上下通”。)作为天人之间的沟通,它总是通过对上天、天命以及天命无声无臭地抵达的这个世界的那种敬畏的基本情调来促动,正是这种基本情调,激发了生命中的向上的可能、向着上下贯通的可能性,而这也正是“君子而时中”所内涵的深意。设若一个人的情感不能为上下贯通(中)的事业所鼓舞触动、所感奋兴起,那么与于中庸又如何可能呢?与一般庶民相比,小人并不乏能力,正是有能力,所以他才能成其“反中庸”;而一般民众,虽然不能中庸,但也同时没有能力反中庸。所以,王夫之云:

小人自小人,民自民。反则有以反之,鲜能只是鲜能。末章云“小人之道”,小人固自有道,与不兴行之民漫无有道者不同。民无小人陷溺之深,则虽不兴行,而尚不敢恣肆为反中庸之事。民亦无小人为不善之力,则既鲜能中庸,而亦不得成其反中庸之道。(注:《读四书大全说》卷二《中庸》第二章,《船山全书》第六册,第478-479页。)

小人陷溺流俗之深,不能自拔,自觉地选择那种向下的生命情调,因而其不能从生命的基本情调中兴起、向上,自己阻断了向上的可能性,因而也就不能走向“上下通达”之“中”,换言之,中庸之道或者“性-道-教”的境域在这种向下的生活态度中只能被封闭。在这个意义上,君子之时中,意味着时节的敏感性,时时在为那种向着中庸的基本情调所兴起、促动;而“肆无忌惮”的生活态度恰恰根除了这种基本情调,从而也根除了向着中庸的可能性。因而,一方面,向着中庸之道进发的人们,首先要成为君子而不是小人,这是一个时时面临着的决断。而《中庸》呢,在这一“决断”作出之后,就把目光从小人这里移开,转向对君子之道的探索。就此而言,在整个《中庸》的文本脉络中,第二章是一个向着君子之道的转折。

在第三章,《中庸》发出了深沉的叹惋:中庸为人道立极,开启了生命实现自身的最高的可能性,但是,民已是鲜能久矣。注意这里的叙述主体是一般民众,《孟子•尽心上》曾经对民众的特性作出了典型的规定,这一规定在古代中国思想中具有一般性的意义。

孟子曰:待文王而后兴者,凡民也;若夫豪杰之士,虽无文王犹兴。

这意味着,民众不能自觉地兴起、向上,而只能“待文王而后兴者”,也就是只有在“性-道-教”的“文-化”境域中为“文”所化、所教。换言之,民众与豪杰、与君子的不同,正在于它不能“修道以立教”,在自己的生活中打开立教的视野,而只能等待着“教”或“文”的感发,它缺少的正是那种来自理性的自觉:

孟子曰:行之而不著焉,习矣而不察焉,终身由之而不知其道者,众也。(注:《孟子•尽心上》。)

一般民众往往生活在以不言自明的方式为他们所熟悉的风俗习惯之中,中庸之道只能以自身流行的方式落实在他们的风俗习惯中,但这种流行并不是他们凭借着自身的努力而获得的结果,换言之,这里并没有自觉的德性可言。也正是在这个意义上,《论语•泰伯》说“民可使由之,不可使知之”,《周易•系辞》也说“百姓日用而不知”。只要我们还生活在惯性的推动中而不能自觉地保持生命向上的可能性,那么,我们就把自己放置在一般民众的层次上。因而一个人是否民众,不是预先固定的,而是个人的生命在其存在中为自己的可能性定位,因而,民众不是现成的民众,正如君子永远是到来中的君子那样。当然,虽然不能自觉地进升至向上兴起以及真实的理解中庸的境地,即使是一般民众也无可离中庸之理,所以,从文化政治的层面来说,只要自发地日用之、或可使由之,即使不知之,也就可以了。而中庸之道正是以这样的方式向着一般民众开放自身的。在一个社会中,不可避免地存在着一般民众,中庸之道在那里没有成为他们内在的自觉要求,而为政者与为教者,并不能因此而要求在他们那里强制地推行,让每一个人都走在修道的君子的道路上。(注:《礼记•曲礼上》所谓的“礼不下庶人”,正是此意。)也就是说,中庸之道,可以在不同层次的人们以及不同的个人那里以不同的方式向他们开放。

但《中庸》这里的诉说具有更深层的含义,既然那种只有等待教化才能兴起的人们已经长久地不能兴起,既然他们不可能齐一地成为修道的君子,那么关键的问题,就不是民众要为自己不能兴起而负责、内疚、忏悔,恰恰不是,在境域性的目光中,《中庸》通过“民鲜能久”的现象要指出的恰恰是“教”的衰颓,也就是那种能够感染人、兴起人、化育人,使人向着更高可能性的“文”的境域的式微,这种“境域”在一般民众那里就是中庸之道“流行”而造就的风俗习惯。所以,朱熹在解释这句话时,写道:“但世教衰,民不兴行,故鲜能之,今已久矣。”(注:《四书章句集注》,《朱子全书》第六册,上海古籍出版社、安徽教育出版社,第34页。)显然,在“民鲜能久”的慨叹中,孔子哀叹的是,正是那个“文明以止”的“人-文”的境域的衰颓与封闭,也就是“斯文之丧”,对于他而言,这正是“礼坏乐崩”的真正内涵,因为礼乐生活世界正是这样一个“人-文”的境域,在那里,性、道、教,天与人,彼此之间达到了真正的贯通与和谐。因而,不是民众要为鲜能中庸之久的现象承担责任,而是如何在“礼坏乐崩”的时代情境下重新开启“性-道-教”的“文”之境域,塑造一种向着中庸之道的风俗伦理,从而使民众之兴行有所凭藉,这才是这一章的中心关注所在。

事实上,第三章与《论语•雍也》如下的表述不同——“子曰:中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣!”——在这一章中,被道出的不是“中庸之为德”,而是“中庸其至矣乎!民鲜能久矣”。在这里,“中庸”不是在内在之“德”性的层面上被使用,而是在“道”、“教”的意义上被使用。对“德”之一词的省略,却是一种指引关系的带出,就是境域的带出,因为,性不是中庸,道不是中庸,教也不是中庸,只有性、道、教相互通达,共同支撑打开同一个境域时,中庸才获得自己的规定:

性也,道也,教也,内外相成之道,是三者得之,然後為中庸之道。(注:〔宋〕黎立武:《中庸指归》。) 这样,我们就不难理解,在第三章,不是由教而入道的民众,而是能够在自己的修道活动中同时开启立教的视野、打开“文”的境域的君子之如何到来,才是《中庸》在“民鲜能久”的叙述中隐藏着的真正意图,也才是它的真正期待。换言之,“民鲜能久”的问题固然显示了中庸之不可能的状况,但同时也传达了中庸何以可能的消息。这就把中庸何以可能的问题,以“文”或“教”的境域如何形成的问题为中介,再次转换为君子如何到来的问题。所以,王夫之在其《读四书大全说》中这样来理解这一章的内在逻辑:

唯道之不行、不明,故民鲜能。民者,凡民也,待文王而后兴。有文王,则此道大明,而流行于家、邦、天下,民皆率由之矣。(注:《读四书大全说》卷二《中庸》第二章,《船山全书》第六册,第481页。)

王夫之所说的道,当然也就是所谓“教”,也就是我们所说的“文”的境域,一种能化育一般民众,“使民皆率由之”或“为之所化”的境域。因此在“民鲜能久矣”背后,流淌着的是“教之不明”的困境,而“教之不明”,又恰恰是“道之不行”,也就是贤智之人不能率性以修道,修道以成教。所以,在第四章中,《中庸》的目光已经转向那些向着君子之道而行走的人们——智者与愚者、贤者与不肖者,道(教)之不明、不行,也就成为修道的他们所理应承负的问题。

智者与愚者、贤者与不肖者,是那种能够不依赖他人而自己兴起并走在修道之路途上的人们,因而,他们

乃是有志于道之学者,高出于民之上者。“智”是聪慧,“愚”是朴愿,“贤”是敏决,“不肖”是拘谨,“偏”则俱偏,而皆有可望道之质。(注:《四书笺解》卷二《中庸》第二章,《船山全书》第六册,第129页。)

然而,中庸之道在他们那里,也同样是一桩艰巨而充满内在困难的事情,他们也必须面对“中庸不可能”的那种可能性。第四章的主题便是告诉人们这种可能性的存在,并诚恳地引导修道的人们从这种不可能的可能性解放出来。因而,它追问的是:究竟是什么东西导出了这种不可能?

第四章的回答是,正是过与不及,才是中庸之“道-教”在他们那里不明、不行的原因。而所谓过与不及,又深深地扎根在他们(知者与愚者、贤者与不肖者)的才质、性情与禀赋中,因而向着中庸的修道活动,就同时也必须是变化气质之偏、解除气质之偏而带来的主观蒙蔽的过程。而这一过程因各种类型的人们自身的特点而有所不同。对此,朱熹在他的《四书或问》中有十分详尽的讨论。(注:“智愚之过不及,宜若道之所以不明也;贤不肖之过不及,宜若道之所以不行也。今其互言之。测度深微,揣摩事变,能知君子之所不必知者,知者之过乎中也。昏昧蹇浅,不能知君子之所当知者,愚者之不及乎中也。知者之过者,既唯知是务,而以道为不足行,愚者又不知所以行也,此道之所以不行也。刻意尚行,惊世骇俗,能行君子之所不必行者,贤者之过乎中也。卑汙苟贱,不能行君子之所当行者,不肖者之所以不明也。然道之所谓中者,是乃天命人心之正,当然不易之理,固不外乎人生日用之间,特行而不著,习而不察,是以不知其至而失之耳。故曰人莫不饮食也鲜能知味也。知味之正,则必嗜之而不厌矣;知道之中,则必守之而不失矣。”见《朱子全书》第六册,第566页。)应该注意的是,“过”并不是超出了中庸,它与“不及”一样,也是没有抵达中庸。(注:“‘过不及’以发而不中节言,择善不精,固执不定,以至不能中庸。须知过非过于中庸;中庸无可过处,止有不及,但其所发而为事者有过耳。如仁则过于柔,义则过于刚是也。”参看《四书笺解》卷二《中庸》第二章,《船山全书》第六册,第129页。)因而,《中庸》并没有给我们传递这样的信息,似乎在固定化的“过”与“不及”之间进行折中,就解决了问题。事实上,不同的人们,他们每一个当下的“过”都是不一样的,每一个当下的“不及”也是各自不同的,因而,并没有一个现成的两端在那里等待着修道的人们去获得一个抵达二者的“度”,每一个当下都是一个必须由“智”来主事的过程。因为,前圣所修之道对于走在修道之路上的人们而言无疑是“教”或“文”,但如何在自己的时代、在自己的生活世界中、在当下的具体境况中,将它重新打开,转变成自己的修道与立教过程,则是一个“择善固执”的问题。

“择善”意味着一种决断,一种在他所置身其间的生活境域与到来中的可能性生活境域之间的选择,这种选择由作为前贤的历史遗产的“文-教”所引发,因为它使得一个人跳出当前的生活境域而站在一个遥远的位置对之的鸟瞰式眺望成为可能,这种可能赋予了他以更大的视野来理解自己的生命以及这个生命的背景,但要真正洞达这一切,将那历史的文教落实到自己的现实生命世界中,需要灵活地具体运用的大智慧。一旦没有这种大智慧,就不能开启中庸之道与教。所以,在这一章的最后,我们看到了这样的慨叹:“人莫不饮食,鲜能知味也。”这就把问题的实质引向了一个明确化的理解:虽然向着中庸之道出发,走在修道的路途上,但中庸之道在这里的巨大困难恰恰是,他们并没有达到对中庸之道的真正理解,不管是知者与愚者,还是贤者与不肖者,都可能面临着这种可能性。朱熹的解释正是指向这一意义的:“道不可离,人自不察,是以有过不及之弊。”(注:《四书章句集注•中庸章句》,《朱子全书》第六册,第35页。)对中庸之道缺乏真正理解的结果,就是给“择善”本身造成了无法克服的困难,而“择善”正是那些向着中庸之道出发的人们首先必须面对的。中庸之道究竟如何在这些初学的人们那里开启自身呢?正是在这一追问中,能够抵达饮食知味的“智”之德的必要性,被勾勒出来。所以,在第六章,中庸转向对什么是“智”性的追问,或者更准确地说,它进一步追问:怎么样才能抵达真正的“智”性。

当然,第五章在这中间,充当了一个承上启下的环节。如果说饮食的人们不知道食物所饮用的修道的味道,修道的人们不能懂得中庸的本性,那么,中庸就只能再次被推向不可能的结果。所以,在第五章,孔子慨叹“道其不行矣夫”。朱熹在《章句》中的解释是,“由不明,故不行”。换言之,在朱熹看来,这句慨叹紧接着“鲜能知味”作出的。既然问题是不能知味,而知味又不是简单的认识、观察与理解,那么,出路在哪里呢?

二、智-仁-勇:朝向中庸的“三达德”

第六章以舜的“故事”接纳了这一问题,并以作为德性的“智”来开启那扇曾经数次被封闭的门窗。向着“故事”(已经过去了的事件)的回溯,也就是向着修道的前圣的回溯,也就是向着历史地传递下来的教化遗产的回溯,向着曾经发生的“文”的境域的开放,通过这一回溯与开放,《中庸》发现了知味的可能路径,这就是“大知”——作为“三达德”的“智仁勇”之“智”。因而,中庸如何可能的问题,在现在的语境中,也就被转化为“智”如何到来的问题。

历史中的“舜”以一个具体的生命人格,昭示了“大知”的内涵,这一内涵隐藏在如下的叙述中:“好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民。”这一叙述的意图并不是要追问舜其所以为舜,而是要追问“大知”何以为“大知”;这正如在文王之为文王的追问里,被问及的并不是历史上作为一个具体个人的文王是怎么样的一个现实生命一样,因为,真正被追问的是文之为文、甚至文之为王的可能性。事实上,蔡渊直截了当地指出了这一点:“舜好问而好察迩言,以至于用其中于民,皆所以用智也。”

(注:〔宋〕蔡渊:《周易卦爻经传训解》卷上。) 问题是,“好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民”为什么就是“大知”或“智”。舜为什么好问、好察?

舜之所以为大知者,以其不自用而取诸人也。(注:朱熹:《四书章句集注•中庸章句》,《朱子全书》第六册,第35页。)

舜的大智不是通过自己一人之努力,竭力扩大所知的深度与范围,使自己尽可能地面向所有的所知对象,从而使自己成为那种具有无穷的求知兴趣与知性探险精神的个人。就一个现实的有限生命而言,他不可能达到全知全能的境地,即使是圣人也是有所不知、有所不能的。但真正的智性,就在于它能够洞达生命的知能的有限性,知之为知之,不知为不知;能之为能,不能为不能。这样他才能将自己奠定在真正的“智”性的地基上。以此为基础,才提供了一种向着他人的有限之知开放自身的可能性。

人非知,无以见道。然而知有大小,即量有偏全,惟古之帝舜,其为大知也与。人之聪眀自用则隘,博揽则宏,舜抱浚哲文眀之资,而不敢自恃,每事必问之于人,虚心体访,毫无勉强,即刍荛之言,以为至理所寓,细加审察。不以浅近而忽之,其无遗善如此。(注:《日讲四书解义》卷二《中庸》。)

盖舜本自知,能合天下之知,为一人之知,而不自用其知,此其知之所以愈大。若愚者既愚矣,又不能求人之知,而自任其愚,此其所以愈愚。惟其知也,所以能因其知,以求人之知,而知愈大。惟其愚也,故自用其愚,而不复求人之知,而愈愚也。(注:《朱子语类》卷六十三。)

每个人都站在特定的位置上看世界,因而形成了自己的得之于那个特定位置的“观点”,每一个观点都隐藏着那个特定的位置赋予“我”的特定视野,因而都是“我觉得”如此、“在我看来”如此。向着他人之知开放,也就是向着各个不同的观点、向着不同的视野、向着不同的“我”(不同的人们)的开放。作为基于某一特殊之“点”而形成的“观看”,任何一个“观点”都妨碍了将自己敞开给那些有别于自己“观点”的“观点”。而真正的智慧的到来,正是通过将其他人的不同观点保持在一个并行而不悖的、相互通达的视域中,从而形成对事物的来自众多方面、众多维度的观看,而这一过程正是将自己置入无知之地,也就是不让自己的那个站在特殊位置的“观点”用事,以阻碍向着那个相互通达的背景视域的开放,从而向众多的观点开放。因而,智者不去设定一个固定的位置,不去到达一种现成观点,从而避免将自己囿于某一个固定的位置与观点中,而是试图穿越、通达不同的位置与观点,正因如此,在流动变化着的境域中,他才因此而获得了随时变通的可能性。这个过程的实质就如大禹治水那样,让水自行流淌,而不去干预、阻遏。

孟子曰:“智者行其所无事也。”庄子曰:“大智闲闲。”夫智而闲闲,且无所事,则其为智亦大矣。(注:〔宋〕李杞:《周易详解》卷五。)

不从一个具体之“知”也就是不从一个特殊的“观点”去审视所有的其他人的“观点”,这就是“行其所无事”,它意在让那些众多的“观点”如其所是地达到它们各自的位置。

这样,每一个“我觉得”的观点相互适合地构成一个统一,这个统一,导致了一个容纳不同观点的“大视域”的敞开,这种“大视域”保证了借以显现自身的不同观点和方面的同时在场。因而,“大知”之“智”,意味着那种通过对各种不同观点的察问与解蔽,将它们收纳到同一个开放境域中,并让其各得其所、各付其位的德性,这种德性在实质上正是一种境域性的目光。这种目光,把向着远方的眺望与切近之处的观看、向着上面的仰观与下面的俯察、向着古的观看与今的体验、对他人的观看与对自己的省思、向内的意识与向外的体验、知与行,等等,等等,都保持在一种相互指引、重重缘发的境域总体中。在此境域总体中,所有的观点都被放置在同一个层面,绝对的同一就是绝对的差异。因而,智性作为一种境域性的目光,它保持了向所有观点,因而也是向所有可能性的开放。在此,没有哪个观点被特别突出,并被设定为其他观点的基础,任何一种这样的设定,总是导向设定本身的循环往复,与它对应的思想方式总是试图从一个纯粹的平面性空间(一个固定的位置)到达立体性的境域,由于逻辑的设定总是要面对被遗漏的可能性,因而,它不可避免地担负着过多的理论消费与观念冒险,以至于人们不得不为这种理论消费与观念冒险而劳苦身心。而智者呢,他从一开始就试图赢获境域性的目光,将这种目光投射到具体位置及事件上时,所有的可能性便树立在那里,因而从境域到空间的穿越,在智者那里总是那么简单与容易,宽裕与从容。正是在这种境域性的目光之中,人类为自己节省了语言,也节省了观念。例如,《中庸》对中庸不可能的诉说,也同时就是对其可能性的指引;对鲜能之民的诉说,也同时就是对修道的人们(知者与愚者,还是贤者与不肖者)的叙述;而对舜的诉说,同时也就成为智性何以可能的诉说。等等。换言之,这种境域性的目光充满了《中庸》的语言与语法,并赋予《中庸》本文一个层层指引、相互通达的内在结构。它通过语言的节省,却将我们带入更大的空间。每一个陈述都指向境域总体,作为这个境域总体的不同视角与不同方面,而得以在此总体性中定位。如此,语言克服了自己的封畛,而转变成从封畛中解放出来、并指引人们进入境域中的道路。

在《论语•子罕》中,孔子曾经指引人们以“毋意,毋必,毋固,毋我”的方式进入这种境域总体。这样作的目的就是由特殊位置出发而获得的他人之知开放。在这个意义上,舜之“大知”就在于他赢获了那种境域性目光,因而,能够好问,甚至是“不耻下问”,以采集众人之知,这与孔子入太庙每事问所展示的生命人格是一样的。但同时,舜还“好察迩言”,对身边最切近的那些“观点”,也就是那些在日用生活中常常被使用但又往往不言自明,因而也往往最容易被疏忽的“观点”,保持着一种小心翼翼的省察性态度。在修道者的目光投向远方、或仰观向上的时候,恰恰是最为切近的那些不言自明的“观点”在他的生命中发生作用,这些观点是前对象化的、前课题性的,它常常积淀成为自发性的日用习惯,而真正的“智”的到来则意味着从这种无名的习惯中的警醒,它表达了一种根除惯性的自觉要求,因为惯性阻碍着生命向着境域性目光的开放。(注:张载云:“昧者日用不知,口诵圣言而不知察,况迩言一释则弃,犹草芥之不足珍也。试更思此说,推舜与昧者之分,寐与醒之所以异。无忽鄙言之迩也。”见[宋]石塾编、朱子删定《中庸辑略》卷上。)也正是在这种最为日常、切近的地方,才是“智”之德所能达到的最深之处。

而所谓的“隐恶而扬善”并非如现代人所理解的那样,(注:在以下的叙述中,我们发现了这种流俗的理解:“乐道人之善,恶称人之恶,孔子也。为尊者讳,为亲者讳,为贤者,讳春秋也。”(〔宋〕吕本中《呂氏春秋集解》卷八引武夷胡安国之言))仅仅是一个对待他者、处理与他人关系的态度,这种态度催生的恰恰是作为“德之贼”的“乡愿”,四面讨好,八面玲珑的“好好先生”。这种“乡愿”,对于他人的过与失,隐而不宣,这实际上是为自己在社会上牟取私利的最有效方式,这样的人,唯其不能真正恶人,因而也不能真正爱人。(注:《论语•里仁》记载:“子曰:‘唯仁者能好人,能惡人。’”)他当然不是孔子与《中庸》所期待的人格。那么,所谓的“隐恶而扬善”应该在什么样的层面才能得到准确的理解呢?

蓝田吕氏云:“好察迩言,隠恶而扬善,皆乐取诸人者也……取诸人,用诸民,皆以能执两端,不失中也。”(注:〔宋〕卫湜:《礼记集说》卷一百二十五。)这就是说,隠恶而扬善仍然是乐取诸人,并以此所取之人者还治于人。这个过程包含着两个层面:一方面,当我们试图到达某一位置,处理这个位置上发生的事情时,不可避免地从那种向着所有可能性开放的境域总体中选择当下的位置,这不是一个自用其私知的过程,而是向着他人观点开放的活动;但由于位置与事件的特殊性,我们在处理的时候,总是本着《管子》曾经阐明的那种轻重的逻辑,照顾那种重要的方面与可能性,这样,取诸人的过程同时就是一个选择的过程。选择是在一个相互指引的境域总体中为即将展开的行动定向

爱华网

爱华网