【写在前面】

人生第一次去支教,前后历时三个多星期。这篇东西,算作给我自己,和我的小伙伴们一个交代。我这有很多照片,但我不知道怎么和文字放到一起发出来,就罢了。正好也算是给想象力丰富的同学们一个奖励。不用谢。

【耳闻】

作为一个标题党,我头一次听到沉音支教团的时候,就打心底喜欢这个名字。沉音:沉而有声,弦音不止。后来听到创始人谈到为什么起这个名字,小老大只是笑着说,接地气。我觉得她是想说,在一个轻浮又急躁的社会,应该有一群人,他们步履缓慢甚至笨重,但是脚踩着地面,一步一个脚印,边走边唱歌。

报名参加沉音的时候,要求看一篇文章,叫叔叔阿姨请不要来我们这里支教了,文章主旨从题目上能看得出来,后面的回复和评论跟了很多。

后来沉音的队员们去参加一个培训。这个培训之所以必须要参加,是因为它是我们赞助方承办的。是的,我们去支教还有人赞助。大概是某公司出了一笔钱,给了某个组织,这个组织再找了很多人组成团队去支教,给报销个火车票什么的。中间具体是怎么运作的不大清楚,有人给我报火车票我就高兴。这个组织的头儿,提出了一个观点:做自己的主人,做他人的伙伴。我第一时间想到高中毕业那会儿,好基友在血红色的又小又薄的毕业纪念本上给我写了这么一句话:一个人首先要做的,是改变自己,然后才是其他。我至今深以为然。

培训期间大家明确团队分工,写策划,讨论很多没有答案的问题,当然没讨论出个所以然。台上有人在说话的时候,我冷冷地坐在角落里。我经常冷冷地坐在一些角落里,眼睛不老实四处看,肚子里酝酿一些风凉话,心想他们说的可真多。现在觉得要改改。

之前准备的有多充分?从时间跨度上看,很长。从实质内容上来看,没什么东西。团队里只有个别人是把这件事放在首位来准备的。我当然不是个别人。回想一下,从确定去支教到最后出发也有几个月时间吧,都准备什么了呢,好像也没准备什么。几个月没干正事也就这样了。会不会等快死的时候,回想一下这辈子都干什么了,嗯,好像也没干什么。

【少年】

我们队里有一个男生,略长我们两岁,我们叫他Y哥。Y哥身材魁梧,眼神犀利,往地上一戳,就是一副有担当的样子。他就是在前期准备中把支教当成头等大事的人之一。也正是因为这一点,在我们支教进行一多半的时候,在一个我忘了有没有月亮但是一定有雨的夜晚,Y哥把我叫到我们住处后面的一座小桥上。那个桥栏杆漆了廉价艳俗的金色漆,桥头上雕了小石狮子,做工粗糙,表情可笑。Y哥当时穿了一条大裤衩子,我穿的是一个多星期没洗的长裤。Y哥问我,为什么会是这样。我沉默。我也不知道为什么会是这样。但就是这样。

Y哥觉得应该给孩子们建一个图书室。大家都说好。学校有间空闲教室,之前一直用来存放学前班孩子的玩具。估计平时学校也没怎么让孩子们动玩具。我们从校长那里拿了钥匙,把门打开,孩子们冲进去争夺各种玩具。他们在塑料玩具大虫子的肚子里和身上爬,拽了塑料马放地上骑啊骑,小手抓了海洋球握住的部分不到一半。笑得很欢实。

有了空间,缺些内容。Y哥说要找一些书来。大家都说好。Y哥去了。他找他的同学要书,去地摊淘便宜书,不知道有没有去回收站捡些书来。Y哥给每本书拍张照,发给C小姐,C小姐把书名期刊号记下来,编上号,书脊上贴好标签。我也从同学那儿掠夺来几本书,大家凑起来,小一千本书。教室里靠墙摆上桌子,书按大小个靠墙在桌子上站好,占据了正方形的小屋子一横一竖两面墙。书脊上的标签对整齐,特有形式美。再摆几把长凳,图书室就算成了。对着门的墙上还有扇窗,抬头透过防盗的铁栅栏能看到云。

在此还要对给我们捐书的小伙伴们表示感谢。不再指名道姓,量你们也不是做好事需要留名的货。另,关于图书室的现状和未来,以及对它的最终解释权,我就不负责任地推给Y哥了。

对于怎么把小一千本书运到小学,大家有过分歧。我主张中铁快运,Y哥说我们自己可以的,你相信我。一方面是因为我好奇Y哥到底打算怎么把书运过去,另一方面是我害怕提出看上去很孤傲的观点。我主张中铁快运,理由很简单,路上可能遇到各种突发事件,除了自己的行李还要多带那么多书,不方便也不安全,不如几百块钱托运过去来的实惠,大不了我出钱。这话我是不敢随便说的。于是在一个有雨的下午,我,Y哥,lulu和她的同学,我们四个人把堆在我家里三百多本收来的书运到学校,三百多本而已,竟着实费了些力气。lulu很喜欢那个下午,很遗憾后来出了些事情她没能和我们一起去支教,这是后话。正式出发的时候,小一千本书塞进大小形状各异的包裹和口袋堆放在一起,相当有气势。人在书在,我们一伙人上下火车时就跟打仗一样,我闻得到火药味儿,令人兴奋。我父母知道我们这么搬书之后,教育了我一通,说负重对身体有损害,有些到老了才能看得出来,这么做是不理性的是鲁莽的等等。我觉得有道理。与我父母不同,lulu在那个有雨的下午,看到的可能更多是几个少年在雨中为了同一个目标努力而流汗,那种无法复制的感觉,和远处雨雾里透过来的诗意。但我更想说的是,即便是在今天,要成为一个异端,还是需要过人的勇气和胆识。长这么大,本事没学成,倒是练就了一身臭毛病和习惯性的圆滑世故以明哲保身。

【XXX】

在中国,像XXX这样的村子,保守估计也有无数个。像XX和XXX和XXX这样的孩子,保守估计也有无数个。

学校不能更普通了。大铁门,两层的教学楼,几间教室,黑板,桌椅,操场也是篮球场,男女厕所。一百多个和学校一样普通的孩子在此上课。出了学校的铁门,正对着一大片稻田,七月底,半人高的水稻绿得过分。

我们住的地方是村委会,二层小楼。女生住二楼,好几张桌子靠墙并成一排,算作通铺。还有两个女生住在旁边一个叫妇女之家的神秘小屋里,我没注意过里面是什么样的。男生睡楼下的沙发和床。Y哥比较生猛,找了十把椅子两两相对拼起来,椅背在床两侧竖起来老高正好当栏杆,整的跟婴儿床似的。我是最奢侈的,一个人睡一张小床。床短腿伸不直正好练习蜷着腿睡觉。

这地方还负责村子里的计划生育工作。我们住的屋里书架上堆了大量的口服避孕药和安全套,墙上贴着负责人的名字和一些注意事项,院子内墙上有各种计划生育奖励措施的宣传画。但我还是看到大多数人家是两到三个孩子。

我们就在小屋子里用电磁炉做饭吃,四个老师会做饭,轮着来,天天都有好吃的。不论男生女生,做饭都帅。回北京一件大事就是跟老妈学做饭,以后我也自己动手丰衣足食。支教期间基本天天吃米饭,我自以为很强健的胃终于在支教快要结束时的某一天不堪重负提出了抗议。这胃一疼起来就是好几天,还是优柔寡断的疼,一把钝刀架在脖子上蹭,就是不砍下去,让人恶心。

这个做饭吃的小屋永远有着一大群三陪苍蝇(陪吃,陪聊,陪睡)。我们对这群苍蝇的态度是从厌恶到无所谓再到相安无事。实际上,人与苍蝇的矛盾集中体现在吃饭上,自认为更高等的人类,是不能容忍像苍蝇这样的低等生物与自己同桌进食的,等我们吃完了,剩下都给你们倒无所谓。而且你们碰过的食物,我们是不愿再碰的。其实桌上的食物足以养活双方,只要有合理的分配机制和用餐时间,大家都能吃得更舒服。但是这个机制始终没能出现,取而代之的是阶级斗争。我刚进这间屋子的时候,目睹了苍蝇撞在窗边的蛛网上挣脱不开,被一只从天花板淡定爬下来的大蜘蛛给吃了。我当时心里非常开心,觉得是遇到阶级战友了。结果第二天,我看见那只蜘蛛病怏怏地蜷在一边,一副要死的样子。想必是蚊香的缘故。我就说,Y哥!你的蚊香把我的蜘蛛熏死了!阳哥看了我一眼:非也。是我们的蚊香,把我们的蜘蛛熏死了。

男生们到村委会后面齐腰深的小河里洗澡,下过雨,水大的时候,河水清澈见底。有一回我眼镜不慎掉河里了,幸亏Y哥眼睛好使,借着手电的光亮没一会儿就找到了。后来我发现,其实这条河在洗澡这个功能上是人畜不分的,牛也在里面洗,而且还是在我们的上游。

村子里的道路建得并不规整,曲折起伏地穿过稻田和小河。晚上走,月光照下来,地里一片蛙声和风吹过的沙沙声。足够有诗意。有一天我送学生回家,路上看见一个小男孩拿着有他三倍身长的竹竿在打飞机,就是当时天上有架飞机掠过,他拿那个竹竿当枪,企图把飞机打下来。我看他脸上的兴奋劲儿,和孩子们在小学里抢到了塑料玩具马放在地上骑的那个兴奋劲儿,和城市里的孩子刚打赢电脑游戏的那种兴奋劲儿,没有任何差别。

一次课外活动我们带五六年级的孩子们在村子里捡垃圾,我发现色彩斑斓的垃圾袋远比道路中央的大坨牛粪要扎眼,他们毫无羞耻地占领道路两侧的角落,唯恐天下不乱。这是有关文明进程的弊病最直接的感受。小时候我第二次去老家,村民大都盖了砖房,通向外界的路也修好了,然后房屋周围也出现了塑料制品的垃圾,鲜艳异常。好像电视里充满铜臭的广告。有了肯德基塑料袋,生活好滋味。欧莱雅的包装盒,你值得拥有。不是所有软包装牛奶都叫特仑苏。

【自命不凡】

我第一天给孩子们上课的时候,我发给他们每人一张纸,让他们写上自己的名字举在胸前,我端着手机在教室里走一圈,把他们的名字和脸孔都录下来了。我想我回去多看几遍,争取第一时间把我们班同学的人名都记下来。后来我决定还是不要和自己过不去了。那视频我看了不知道多少遍,可每次感觉还是和第一次看一样,谁也不认得。我还不善与人交往,结果直至我们离开,我还是只能记住个别孩子的名字。但我并未因此而烦恼,我无耻地想,不要和孩子走太近了,省的分开的时候还要不舍。有诗为证:第一最好不相见,如此便可不相恋。第二最好不相知,如此便可不相思。第三最好不相伴,如此便可不相欠。第四最好不相惜,如此便可不相忆。呵呵。

在那个我忘了有没有月亮但是一定有雨,Y哥穿着大裤衩子的夜晚,我们都同意支教进行到一半了却远没有预想的效果,令人失望。Y哥前期为支教为图书室做了太多准备,想必是抱了很高的期望,结果苦心编的竹篮眼看就要用来打水了,心急如焚。我想到lulu当时几乎是和全世界对抗,离家出走想一个人坐火车来跟我们会合。我就觉得我不好跟她和很多支持我们的小伙伴们交代。后来Y哥说,回去吧,下雨了。我说,好。

就在当晚,Y哥只身一人冲出居委会,去学校继续做图书室的工作了,他身后雨下得紧。像这样夜晚还有几次,Y哥在图书室干活到很晚直接不回来睡觉,C小姐也经常陪他一起。一男一女在外面过夜,大家就有玩笑可以开了。人们是有多么热爱八卦啊,很多时候并非真的关心八卦的对象,而是关心八卦本身所带来的乐趣。一天,村里领导请我们吃饭,Y哥坐在我和C小姐中间。吃到一半Y哥突然碰我。我非常惊恐,我说Y哥你摸我干嘛?Y哥咽了口啤酒,说,摸错方向了。

在支教期间的很多时间里,Y哥和C小姐出双入对。大家谈论起来的时候,也有很多的会心一笑。但若是以玩笑的方式试探他们两个,他们都坚决表示只是同学关系。我只怕是满前野意无人识,几点碧桃春自开。“你更多地依靠我的展示方式,不是因为爱情多么令人陶醉。但是我会让你懂得什么是骄傲,你看,当人们走近你的时候。”

临走了,很多老师给学生们写信,我猜多是些勉励的话。我一封信也没写。我固执己见,觉得自己没资格告诉他们该怎样做。我想起电影《狗镇》的结尾,黑帮老大和她女儿坐在车里,两个人都一脸的嫌弃和不满,开始一段关于arrogant的争论。我觉得不论我多么努力地试图为孩子们着想,我终究会从自己的角度出发,而这必定带有傲慢的成分,即我认为我是对的,我还觉得你也应该认为我是对的。

后来我环顾四周,发现其实每个人都挺自命不凡的,都在成天到晚自以为是地发表一些乱七八糟的言论。但这并没什么不好。基因突变总能搞出很多乱七八糟的性状,里面很少有变对方向的,但不能就此否定这些失败存在的意义。事实上,我认为这些失败意义非凡。正确的和错误的言论,正常的和跑偏的价值观放在一起,才是人类完整的思维库。更重要的是,只有时间才有权利证明谁是对的。所以我们还可以再自以为是一些,权当自己就是那个方向正确的突变。即便碰巧是错的,也可以坦然面对最终真理大锤的落下,然后粉身碎骨,功德圆满。

【只要你开心】

孩子喜欢来找老师们玩。除了能拿老师的手机上QQ和在Y哥的iPad上打僵尸,还可以拽老师的胳膊,抱老师的大腿或是直接往老师身上爬。不光因为家里的孩子多,也因为其他,他们可能太缺乏来自长辈的关注了。个别孩子,我怀疑他们是否从父母那里得到的只有责备和打骂。有一家四个兄弟姐妹,名儿起的都是叠字,跟北京奥运会吉祥物似的。四个人长得像,眼神最像。有老师说YY的眼神可怕。我觉得他们的眼神都一样,略带点对世界的厌恶和仇视,更多的是机警与防卫。听说他们的父亲进了监狱,母亲总是打他们。CC向我展示过他胳膊和背上的伤口。其他孩子不喜欢他们家的人,说他们曾在地上捡东西吃。也许是向父母学习,YY和XX喜欢用暴力表达情绪,经常与同学打架。YY也打老师,可能她觉得只有更用力一些,老师才会关注自己。CC则喜欢用哭声发泄不满。我不送他回家,他就哭。我送他回家,要是我牵着他的同时还牵着其他孩子,他也哭。他哭得非常认真,在地上连滚带爬又嚷又叫,满脸的泪。

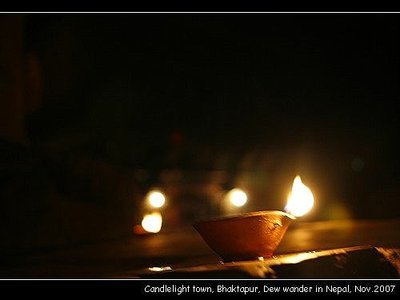

有一天晚上小Y哥过生日。小Y哥是上一届来支教的老师,这次回来看看孩子们,他跟Y哥同名同姓,为了区分就加上个小字。当天晚上,我们搬了两把椅子放在居委会院子中央,蛋糕搬出来,插上那种五颜六色的细细蜡烛,点了,算作星空下的烛光。孩子们在蛋糕周围挤了一大圈。生日歌许愿吹蜡烛的惯例之后,终于是分蛋糕。一人一小块,先领到蛋糕的孩子先开心,满院子边跑边吃。我自己从小屋挑了碗面偷偷在角落里端着吃。后来我突然看见YY自己坐在地上哭,没人理她。当然没人理她。我过去要了块蛋糕,把她拉到旁边的台阶上坐下,把蛋糕递给她。我说,来,我们坐这儿吃。她用小脏手直接把蛋糕往嘴里送,我坐在她边上,继续用筷子大口吃面。我不知道她起初为什么会哭,我也不是特别想知道,但那整个场景让我非常不舒服。一大群孩子在院子里做布朗运动,你很容易看到找到那个静止不动的点。一群穿短袖的人里站了一个穿羽绒服的,一大盆白米饭上落了一只黑苍蝇。你很难无视那个不合群的小部分。尤其是看到在一片充斥着生日蛋糕和欢笑的海洋上,漂着一只独自哭泣的小船。我当时也想为什么会是这样,凭什么会是这样。我还没想明白,孩子们已经开始互相往脸上抹蛋糕了。一个孩子跑过来往我脸上抹,我当时很激动,嚷了那个孩子,我说,起开。我说得很大声。我很清楚我当时的感受,那是愤怒,不是针对孩子,而是针对自己没有能力改变周遭现状的愤怒。后来我舔了舔脸上的蛋糕,还是挺甜的。当晚孩子们掉落了一地的蛋糕,这在晚上是看不出来的,是第二天早上起来,我看见地上落了一层苍蝇。

第二天中午,YY来找我。我当时有事没怎么理她。她打我,我还是没理。然后她向我裤子上吐了口吐沫。

我没有生气只是惊讶,并且很快明白了一些东西。人和人的差距到底有多大?一个简单的例子,在很多人还喝不上水的今天,我们家里都安装了一个能自动充满清水的桶,然后我们往里面拉屎。我一个城市长大的孩子,家庭环境幸福和睦。所以我对于YY这样的孩子的生活,只能停留在想象层面。我永远无法体会她的家里曾发生过怎样的争执,她对父亲是怎样的感受,她的母亲是怎样打他们的,她曾经受过同学和长辈们怎样的目光,一个能注意到她并递给她蛋糕吃的老师,对她来说到底意味着什么,她为什么如此渴求关注以至于不惜使用吐吐沫这种方式。我不再敢轻易地对事物评头论足。不再敢采取任何一种哪怕只带有一点点居高临下的姿态。不再敢轻易地对他人产生廉价的同情。我不能悲伤地坐在你身旁。

于是我战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。我把YY拉到旁边没有人的地方,从兜里掏出张手纸,我说你帮我擦干净。她不擦。我坚持让她帮我擦干净。她坚持不擦。我说,那好吧。然后我自己擦干净走了。我跟她对峙的时候,她的表情诡异,也不看着我,眼里满是远处青山的影子。

我当五年级的班主任。我们班有一个女神,懂事,长得漂亮,学习好。但是她太优秀了,这导致她与她的同学们,甚至是整个大环境都有些格格不入。女生里面帮派化严重,像女神这样的姑娘,如果不当老大,就一定会成为老大的敌人。于是,她在学校几乎天天受几个女生的气。自古以来,那些走的太快远远超越自己时代的人们,总会遭到众人的不解、嫉妒甚至仇恨。我总觉得,世人对异端产生负面情绪,其实是因为恐惧。再进一步说就是无知了。

支教最后一周的某一天,我看见我床边挂了一个风铃,纯手工制作,用彩色细线串起白色的贝壳、纸鹤还有纸折的星星,用料考究,色彩搭配优雅,一看就是诚心之作。挂在我床头两天了也没人跟我说是怎么回事,我这么不要脸,当然就认定是学生送我的。后来我听人说那风铃是我们班女神做的。临走的那天上午,我就问我们班的女神。我说那个风铃是你做的吗?她说是。我说是送我的吗?她说,对不起,不是。是送给little J老师的。果然是little J老师,当然是little J老师。

我当时的反应还是比较淡定的。在场的C小姐倒是乐坏了,不断添油加醋,一脸坏笑问康老师你是不是特伤心啊。我们班女神一脸窘相,身子都不知道怎么摆好了。当天下午,女神找了个没人的地方,塞给我一个笔筒,用截断的竹子做成的,上面还刻了字画,书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。她说是她自己用了很长时间的,她觉得上午我肯定特别伤心,把笔筒送我算作补偿。所以那些可能都不是真的,我才是一个需要安慰的男同学。在那一刻,她是老师。人家为了安慰我送出这么珍贵的礼物,这我能收下么。我这么不要脸,当然收下了。我把笔筒带回宿舍,替换掉了我原先的简易笔筒:两个摞在一起的得力牌宽胶带。

【青山】

给二年级上科学课,我问他们比衣服更柔软的是什么啊,他们说,白云。

在来XXX之前,我以为肥硕柔软的白云和爬满紫色牵牛花的矮石墙这类的东西,只能以文字的形式存在。见着了实物,才意识到自己的鄙陋。某个下午,我和几个学生一起看云,有一大团云在空中竖起来老高,活像一个石狮子,风起,带着云转,狮子就慢慢地把头扭向我们。

有人说,大地之上,那些离天近一些的地方,被人们称为山。我喜欢离天近一些的地方。我家住22层,站在阳台上,面朝东,天气好一些的时候,能从北京的西三环一眼望到东三环。高中时,自己一个人住,晚上犯懒就把作业留到第二天早上,四五点钟爬起来,常能看到日出。一年之内有好几天,太阳是从国贸大烟囱和央视大裤衩之间窜出来的。我喜欢支教地那边的山,都不高,但每座山都有自己独特的形状和颜色。我觉得人也应该这样。

有一天我独自去爬山,路过大片的向日葵,才发现他们并不都向着太阳。我爬上了一座山,地图上叫马鞍山,形状还真有点像,山顶有一长长的缓坡,想着哪天来这儿放风筝,但最终没能实现。站在山顶,下面是屋舍良田美池,上面是蓝天白云,颜色都靓丽得不真实。空气透得很,远处能看到县城。夜晚能同时看到月亮、云彩和星星。在我们支教期间,只要不下雨,就都是这样的天气。要是放在北京,我想一年之内不会有多过0个。

下了马鞍山,绕过一个水库,我上了第二座山。山顶上开满了一种白色小花,一律齐腰高,人站进去,就被花海淹了一半。刚到支教地那天,Y哥就自己跑出去,采了一大把这种白色小花回来,我顺势编了个他和C小姐的故事。每当看到生活中有美和诗意的时候,我就很满足。虽然我知道,满足感大抵来自于缺乏远见。但有时就想要做一个快乐的傻瓜。而在其他一些不满足的时候,我就用前面的那句话来自我安慰。单方面认定自己是有远见的。这么做有很大好处,因为当诗意和唯美的潮水退去之后,总会留下许多藏着真相和本质的顽石,它们坚硬无比,我胃又不好,常需要消化很久。

为了看日落,我那天又上了第三座山,半山腰上都是坟,其实整座山的形状就像极了一个大坟头。山顶很尖,有几块人工雕凿形状规则的大石头,摆成一个半包围结构。山顶风大,晚上又降温,我靠在石头上刚好能避风。大石头被太阳晒了一天,温热得很。我半躺在那儿边听歌边等日落,有一只蝴蝶老围着我转,我心想它可能是喜欢上我了,我一直期待它会在我面前变成一个少女。后来又飞来一只蝴蝶,它们就两个转着圈飞走了。我等了半个小时,太阳竟落到云后面去了,背后倒是升起一轮满月,半透明,像玉,像沉香,像上好的文章。当时我背后靠着两块石头,一块是温热的,另一块也是温热的。我眼前飞着两只蝴蝶,一只是橘黄色,另一只也是橘黄色。我心里想着两个姑娘,一个是她,另一个也是她。

【悄悄】

我经常送两个女生回家,左手拉一个,右手拉一个。到现在我也不知道她们叫什么,开始没问她们名字或是问了之后忘记了,越到后来就越不好意思问,终于干脆不问了。所以遇到困难不用着急,反正堕落或是把头埋进沙子里总是很容易的。她们倒是很喜欢问我问题,比如支教刚刚开始的时候,她们就问我,老师你们什么时候走啊?我说还要过两周呢。老师你们为什么要走啊?

我一开始还乐,说老师们也要回家啊,也要上课啊。后来才突然意识到这不是一个很容易回答的问题。我找出任何一种理由,都等于承认支教在我生活中的重要性比不过其他事情。支教没有我回家重要,没有我上学重要,没有我去追逐名利重要。也许这并不代表我有多坏,但意识到这些事实并大胆地承认他们,不是很容易能做到的。让人不安。以后再遇到类似问题,尽量给个诚恳而直接的答案吧。比如,其实老师不是特别看重支教这事儿。或者,其实我就是不喜欢你了。或者,其实就是我的错,对不起。不承认错误,并不能让自己变得更聪明。

在去支教之前,我就见识过孩子们跟老志愿者通电话的场面,虽然我当时站在老志愿者的这一头,但还是能感觉到孩子对老师们的想念。后来支教的时候,有孩子借我手机给老师打电话,一打就是一下午啊,莫名觉得她们以后跟男朋友打电话都不会这样。

上届的MM老师回来看孩子们,他们都乐坏了。MM老师待了两天,和我们另外两位老师一起离开了。走的时候,跟孩子们说,都不哭啊说好了不哭啊。嗯。然后还是都哭了。

我们走的那天,中午就开始收拾东西,只等车来接。下午跟孩子们合影,在衣服上签名,闹得不亦乐乎。终于要走的时候,行李已经搬上了车,那是箭在弦上,量变到质变的临界时刻。我觉得那就是电影里应该消掉声音放慢镜头的时刻。我看见周围有很多双眼睛,和很多双眼睛后面打转的泪水,不敢轻易落下,好像泪水滴落砸到地上,会发出巨大而可怕的声响。我突然明白了为什么歌里说Every teardrop is a waterfall。老师们上了车,很多泪水还是落下了,就洒在前几天铺满蛋糕的地上。车开了,我把窗户摇上,听到车内在放陈奕迅的浮夸。

【贵阳】

在支教后期,我们那儿来了三个韩国大叔,是某企业在中国的地域专家,工作就是拿着公司的钱,在中国到处玩,然后每周上交两篇报告。支教结束之后,他们原定要前往下一个城市,结果有两人被little J老师在酒桌上怂恿得机票改签,陪我们几个人在贵州又玩了了两天。Little J老师可厉害了,有招人喜欢的特殊技能。她在孩子们中的受欢迎程度仅次于Y哥的iPad。我们刚离开孩子们的那个晚上,有孩子给snow老师打了四个电话,竟都是要找little J老师的。Snow老师说,以后孩子再打电话来,先问一句,你是不是要找little J老师啊?果然是little J老师,当然是little J老师。还是在酒桌上,little J老师从一个司机那里要来了几千块钱的发票,给韩国大叔当报销凭证。我就想,怎么没有很多人喜欢我呢。后来我明白了,不是喜欢我的人少,而是我喜欢的人少,或者说,是我没让别人知道,其实我并不讨厌他们。

在贵阳玩的两天,跟韩国大叔一起住五星级酒店,路费饭费他们全包了。我们第一天去的是西江千户苗寨,就是有很多苗族或是仿苗族建筑,有很多人在这些房子里卖东西,有点像菜市场。这么说就有点刻薄了,毕竟菜市场里卖的还是些好东西。但我还是推荐大家去一下这个千户苗寨,否则你就无法真正确信,这个景点其实和中国很多其他景点一样,外表光鲜亮丽,走近了就闻见过度商业化的臭气。

在贵阳的最后一天,我想买几张好看的明信片,就按照手机地图的索引去找。先是找了几家书店,没有卖的。后来才想到去邮局,可为时已晚,邮局关门了。我又去酒店和咖啡厅找,依然没有。最后,终于在一个胡同内的文具店里买到了。然后的问题是,如何把十几张没有贴邮票的明信片寄出去。想了一下,大约有两种方法。一是把明信片和足够买邮票的钱一齐投进邮局信箱。二是找一个相对靠谱的贵阳人,请他等到第二天邮局开门,再帮忙贴好邮票寄出去。我选择了前一种方式,因为我觉得后一种方式缺乏刺激与趣味。当时距离上火车的时间还有一个多小时,我拿着一沓明信片钻进一家康师傅私房牛肉面,开始奋笔疾书,写完了明信片,又撕了张纸,写了几行字,大意是请看到的人帮忙寄一下,多余的钱就请收下吧。我把十几张明信片,那张纸,和一张毛爷爷都塞进原先装明信片的盒子里。之后我用五分钟扒拉完一碗私房红烧牛三宝面,冲到邮局把盒子扔进信箱,在路边拦了一辆黑车就直奔火车站了。

第二天下午,我收到来自邮局工作人员的短信,说明信片已经寄出,希望能将剩下的90块钱汇款还给我。几次谦让之后,Ta用支付宝给我的手机充了90块钱。

第三天上午,火车到达北京西站。时隔27天,我回到了这个夜晚霓虹灯太亮看不见星星的城市。那天我中午吃了两个驴肉火烧,胃更疼了。

康锴

2013.8.16

爱华网

爱华网