访问《天香》

王安忆 钟红明

钟红明:之前听说您要写一部大的东西,读完《天香》三卷,觉得真的是一个大的工程。这个大,不是来自字数或者时间跨度,而是小说所涉及的方面非常浩繁,有一种更大的格局上的构想。之前您的长篇小说,和个人经历的时代、经验距离不远,为什么您会选择向明代的上海追溯?

王安忆:这是素材所决定的。我本意是要写上海的“顾绣”,很早时候就从上海地方的掌故里看到有一种特产,“顾绣”。描述的笔墨极少,可是有一点却使我留意,那就是女眷们的针黹,后来竟成为维持家道的生计。不能不说是逾矩了,闺阁中的物件流出去本已经伤了大家族的体面,记得《红楼梦》吗?林黛玉不肯给贾宝玉做针线,怪他拿出去显摆——而在“顾绣”,不仅流了出去,还要沽价鬻市,犯了大规。可也就是这个“逾矩”,藏着戏剧性,非常吸引我。但是吸引归吸引,要纳入写作计划,是需要下极大的决心。起码有三十年的时间过去,当我认真考虑这个故事,着手作准备了,方才知道,“顾绣”是产生于晚明。于是,别无选择,必须去了解那个时代。小说虽然是虚构,可它是在假定的真实性下发生,所以我们、尤其是我这样的写实派,还是尊重现实的限制。这是一方面。另一方面呢,一旦去了解,却发现那个时代里,样样件件都似乎是为这故事准备的。比如,《天工开物》就是在明代完成的,这可说是一个象征性的事件,象征人对生产技术的认识与掌握已进步到自觉的阶段,这又帮助我理解“顾绣”这一件出品里的含义。所以,我在小说里设计有许多手艺人,章师傅、闵师傅、朱老大、赵伙计,等等。

钟红明:看着小说里许多上海筑城、河流疏浚的情节,还有那些地名,方浜、肇家浜、七宝、三牌楼路、香花桥、法华镇……都是我现在经常走过的。知道它们原本都是一条条的河流,如今它们都是一条条马路,看着您的描述,想到的是类似周庄、苏州等水乡阡陌、枕河人家的场景,不知您写作的准备是怎样的?写作时的状态又是怎样的?

王安忆:当然,首先是要有一张地图。《嘉庆上海县志》有地图,很简略,但大格局在,两条河,方浜和肇嘉浜,一周城门,数条街道。有方便也有不方便,方便的是不必太受拘泥,不方便是即使虚拟,也还是需要一些根据。我自己画了一张,按地方志上的材料将些街名巷名排列上去,看起来,明代的街巷很少,不太够用。后来一位日本朋友送我一本上海地图,相当详细,而且还在某些地名标有年代。可很难不出错,比如我要找一条去“日涉园”的路,从地图上看,附近有两条街名,一叫金坛街,一叫巡道街。看起来,“金坛街”的街名古一些,我就用了,可是后来赵昌平帮我通稿,说他家就住金坛街,是民国后的街名,那么就用“巡道街”,也不对,“巡道”是清代才有的机构,结果,只得自己虚拟一个,“永泰街”。写小说还是允许地方自治的吧。有一点,我和你想的一样,那时候的上海城,大约就和周庄、木渎、柯桥,差不多,水网密布,沿河设市。

钟红明:长篇《天香》,是以建造天香园开始的,天香园在明代嘉靖三十八年建造,扩建、整饬……在明末的时候倾颓衰微。它就像一个会呼吸的生命体,积淀了文化跟命运的转折,跟随一个朝代由盛转衰。您为什么选择从园林入手?通过这个,您想构筑的是怎样的一层世界?

王安忆:地方志上,“顾绣”就出自于露香园顾氏家族。我在《儿童时代》杂志社做编辑时,让我跑的学校中有一所是实验小学,地处南市区露香园路。当时我并没想到露香园真的是一个园子,只觉得街巷交织,房屋陈旧,嘈杂,逼仄,听老师们说,社会复杂,旧名“九亩地”,几重黑势力盘踞,无论如何也与“园子”联系不在一起。可是“露香园”这名字确实很娴丽,历史就是这样遗留下蛛丝马迹。所以,造园子是事实所据,“顾绣”确实以“露香园”命名,再则,我也要为我的故事搭一台布景,不是很现成吗?就是一个园子。园子的名字直写到三分之一时才定下,第二卷开头,申绣登峰造极的人物沈希昭可出场,我要为她编撰一个前身,就是南宋。我请教赵昌平先生,南宋的词人有哪些,他告诉了几个,其中王沂孙写的“咏物”词里有一则《天香》,正中我心。一是“咏物”,合了格物造物的用意;二是“天香”这名字,大方典丽,而且我母亲出生的地方,是卢湾区永年路上的“天香里”,似乎是有缘!立刻将园名定作“天香”,书名也改作《天香》。

钟红明:您笔下的这些江南园林的主人很有意思。他们是殷实富庶的人家,祖上经营盐业等,广有田地,子弟也读书科举,走上仕途,但数年之后就辞官回家赋闲,游冶玩乐,做官尤其是做京官,成了苦不堪言内心抑郁的“职业”。是富庶让他们有了从仕途脱身的资本?还是那个时代导致他们不想过着如履薄冰的官场生涯?您是依据什么做出了这样的剖析?

王安忆:史实是顾氏人家里的男性很会享乐,挥金如土,所以才落得要女人养他们。所以,我的小说的主要任务之一是,如何花钱。这就要涉及性格了——当我决定要写这故事,可以说四顾茫然,无处抓挠。史料上翻来覆去这么几句话,无非是无论吃喝用度都要最好,天南海北去寻觅得来。但是怎样的吃喝用度?怎样去寻觅来?总是要上品些吧!享乐主义多是重视感官,所以往往是性情中人。一旦想到性格,路径就开阔了,情绪也活跃起来。我想,他们都是很可爱的孩子气的人,富有意趣,还有想象力。虽都是吃饱撑的,可各有一路。总起来一句话,要让他们很有意思地将一大份家业折腾完毕,大家省心。但既然是小说,就不能那么简单,在他们的玩乐里,需藏着人生观,又要和际遇有关。比如,柯海先是一味地胡闹,可到制墨这一玩就有了人生的况味;镇海做和尚是因丧妻而起意,说是出世外,可一股脑将养老扶幼的责任推卸干净,不能不说是一种奢侈;阿潜是声色犬马,移了性情;阿昉的豆腐店,是为实践他的俭朴哲学;阿暆呢,是革命……都挺出格的,都是逾矩,所以才会有天香园绣应运而生。

钟红明:《天香》的时间线是很明确的,您还经常会写道:“这一年的大事情还有许多”……明代上海发生的大事件,在小说中都有反映。抗击倭寇,疏通黄浦江吴淞江,筑城,造桥,自然灾害……我觉得它们并不仅是作为一种历史感的标签和点缀,而是同时想立体勾勒出明代的历史变迁?作家的感性,是如何与您笔下的那个时代的上海、上海的人结合起来的?

王安忆:落笔前,我先列一张年表,一边是人物的年龄推进和情节发展,另一边是同时间里,发生的国家大事,上海城里以及周遭地区发生的事情。看上去似乎只是背景和气氛,但实际上却是和故事有潜在的关系,比如疏浚、造桥,促进上海城的繁荣,市场勃兴,产出丰富,给天香园绣走出闺阁而成商品,面向消费开拓了道路。要知道,那时候的上海远远不像现在,它只是松江府下面的一个县,就是老城厢那么巴掌大一块地方,还被沟渠河流切割得零零碎碎。就像现在“若要富,先修路”的政策,搞好交通才能发展。从县志上看,自然灾害也很多,蛮荒得很。建黄母祠堂,龙华庙请经卷,迎沉香观音,就是从精神上征服自然,好比两个文明建设。天香园是天香园绣的小舞台,最后,天香园绣是要走出园子,走上一个大舞台,这个大舞台就是上海城。所以它也是在我规划范围内的。建设大舞台就要动大干戈,还是依赖历史吧,历史的手笔宏大得多,具有更大的合理性。

钟红明:小说里有许多真实的历史人物交替出现,比如张居正、海瑞、徐光启、利玛窦等等。徐光启后来是和小说的人物发生多次交往,还把他极力主张引进的抗饥饿的甘薯种在了天香园,时间延续和篇幅较长,包括对西学引进的作用,西方宗教如何进入中国,还有一些人物在小说中较为简略。哪些人物源自真实人物?您如何把握真实的历史事件历史人物和虚构的小说人物之间的关系?

王安忆:先说聊天吧,好比今天的知识分子谈改革开放,北京出租车司机谈政治局常委,明代的人免不了要谈张居正,海瑞,严嵩,这些人物在那时可不是历史人物,现实得不能再现实。当然,他们与情节也有关系,张居正这个人为申家人弃官退隐提供了理由,海瑞主持黄浦江清淤,严嵩则制造东林党事件,让阿暆受陷,但还是比较间接的。直接有关系,或者说正面出场的,有那么几个,震川先生,就是归有光;香光居士,董其昌;还有徐光启。震川于情节的作用弱一些,多少用作镇海的描写,因镇海是去听他讲学的人,后来,阿昉也读他的文章,再有,为申家添一席夜宴,就本人来说,他是一个受上海养育的人,箭在弦上,终于一发而不回头。香光居士本来只是为沈希昭补一些书画养育,但写到他时,却觉有一股兴味,不由想象一位海上文人是何其作派,身怀绝技却又流俗,市井中的高人。徐光启是十分必要的,他的务实思想可说是上海的性格,书中人物蕙兰也因此能够以一介女流而设帐授教,传天香园绣天下。但生怕落入纪实的窠臼,只能远开些,写他从北京带来的老赵,还有也是他带来的仰凰。耶稣教是一定要写的,幸而徐光启当年带到上海的是郭静居,而不是利玛窦,否则又要受拘泥。这郭静居,也就是仰凰,史料上记载不多,写起来就自由,写到后来,我已经很喜欢他了。

钟红明:第一卷有一个住在莲庵的疯和尚,他在和镇海的第一次遭遇中说,他来自一百多年前的永乐年间,是跟着三保下西洋过万顷煮海的人,说道一直在找“咱们的人”,凭借着汉人的密记——汉字,失散的人会找到彼此。在这里,仿佛从时间的狭道瞬间穿越。不过小说大多是实景描述,为什么不再用打破时空的方式?

王安忆:永乐年三保下西洋,是以疯和尚的叙述,于时空并无打破。让和尚说这一番疯话,主要是为镇海出家作准备,因镇海本是走正途的,要将他从道统中推出去,必用些蛮力不可,什么样的蛮力呢?神秘主义。可是和尚能有什么成体系的神秘主义,不过是怪力乱神,制造一番混乱,然后让他自己慢慢想明白。但是在和尚胡言乱语时,说出的那个汉人的密记,字,这一句却不是疯话,而是一个伏笔,后来,蕙兰不是绣《昼锦堂记》吗?那些民女,一个大字不识,把字当花来绣,还物为物本。这个长篇,全是顺序而写,在假定的现实前提之下进行虚构。时空是相当牢固的。

钟红明:小说中,有许多趣味和哲理。比如阮郎说天香园中的桃子味美,甜蜜汁多,是因为湖中的莲藕和菱,养得池水丰而不腴,甜而不腻,出污泥而不染……帝王之道是与天地通,霸道是与人世通,大禹治水,是与山河通款曲;还有诗书画等等。涉猎面很广。也非常丰富。这些源自您写作过程中的自然抒发,还是做了一番素材准备?

王安忆:基本是写到哪查到哪。写到哪一节上,临时抱佛脚,赶紧去查。比如柯海制墨,就等米下锅,据说有一本“墨谱”,可是百觅而不得,都说知道有,却拿不出来。看见报上有消息,福州路上开了一家笔墨博物馆,立即找去,单门面的上下两层,挤在各色店铺中间。底层卖笔墨,楼上是展厅,虽不大,却整齐干净,几乎将所有文字都抄了下来。馆里的人问:你是老师吗?能不能带你的学生来参观!可见多么冷清没有人迹。许多是自由发挥,一定会出大错,能够自圆其说就算过得去,但有些是和经验有关的。比如涮羊肉,我总以为精瘦的好,赵昌平却指出,涮羊肉必要是夹精夹肥。张陛娶亲,母亲将窗前的柳树挖了,因容易生毛辣子,栽一棵广玉兰。也是赵昌平指出,广玉兰更易生虫,赶紧换一棵木槿。因不懂植物,所以花时错得最多,出书时再改过来。也有一些是平时读书的心得,比如《史记》、《论语》、《庄子》,读不全,就和阿暆差不多,难免断章取义走偏锋,反正这里的人都是离谱的人,说歪了无妨。最后希昭与蕙兰论绣,则是借对小说的认知来谈绣画,对不对都是一家之言。因是多年对创作的一点感悟,借此机会大发议论,写得很痛快。

钟红明:申家的人,日子过得热闹,轰轰烈烈,就没有平静的时候。小说中的男女的情感关系,柯海和小绸之间,原本是有着少年夫妻的热烈,但因为柯海纳妾,小绸经历了情殇。她用情至深地作璇玑图,却决绝地将柯海拒之门外,咫尺天涯。镇海和妻子之间原本不那么生动,却天人两隔,镇海遁入空门;申明世喜欢荞麦那种来自农家土地的女孩,一派天籁,娶的小桃却乖戾;希昭和阿潜,阿潜迷上听曲,月圆之夜,大音大声的弋阳腔,一波三折,飘过水面,拉走了他的魂,竟然跟着戏班子走了,一去两三年;蕙兰嫁给书生张陛,他是努力,但不表露情感,处处以母亲的话为圣旨的人,有了一个儿子灯奴,却早早做了寡妇,绣起佛像和字……可以说,这里面的男女之间,往往在不断上演着“别离”。

王安忆:女性可说是这篇小说的主旨。方才说过,“顾绣”里最吸引我的就是这群以针线养家的女人们,为她们设计命运和性格极其令我兴奋。在我故事里,这“绣”其实是和情紧紧连在一起,每一步都是从情而起。闵在妾身,无限寂寞中开始绣花,又是这绣联络起她和小绸,镇海媳妇入殓是以绣作装裹;希昭是此技中的一颗慧心,她有一些“为艺术而艺术”,但当阿潜出走,抛下她孤守空房,便也是凭绣寄托心情;到了蕙兰,这绣看似实用,内里也是寄托,人家长夜里拾银币打发,她是绣字,一个一个的。她又绣不得鲜艳的颜色,只能到庙里求佛像绣素色的,并不是守节的意思,而是守情,与张陛虽时间短又疏远,老爷不是说:近是狎,远是知吗?就是这个“知”!古时的人,感情多是节制的,像林黛玉和贾宝玉,都以生死相许了,面上还是有礼有节。放在今天,其实也是细水方能长流,纵情纵性只是外部,消耗得快,感情的总量终是有限。所以谁也没有白做人,谁也没有多吃多占。并且,再热烈的生活也随时间逝去,倒是一些生活的附属留下来,比如“绣”。我常常喜欢用蝉作比,蝉从幼到熟,又从熟到老,最终命毙,湮没无迹,可是留下来蝉蜕。艺术其实也是蝉蜕,我指的是好的艺术,是生命留下的外形。

钟红明:我很喜欢小说中女人之间的关系的描述,觉得非常特别。女人之间的感情,可以是割头不换的,比如小绸和镇海媳妇之间,共同面对了死亡;就像小说后面希昭说的:男人的朋友都是自己选下的,而女人的所遇所见都是家中人,最远不过是亲戚。在一起是出于不得已,但危难之中见人心。不过,也有人说,闵女儿不会因为渴望和小绸之间修好关系,而放弃柯海,冷淡对他。是吗?我倒觉得小说里解释了这中间的原因:因为闵女儿的处境和小绸是一样的,小绸感觉到丈夫娶妾的薄幸,虽然他其实是最爱小绸的。而闵没有得到过柯海的真心。她们的命相似,终究还是两人做伴。

王安忆:很高兴你注意到这一点,是我有意让她们结成闺密。女性之间的友情实是非常深厚的,男人的世界那么大,像柯海,倒不是薄幸,他反是情深,所以容量也大,而女性,即便是希昭这样才智出众,她的天地依然很小,所以,“绣”这件东西真是她们的安身立命。就像上面说的,生命其实并不以成败论英雄,灰飞烟灭之后,留下的是什么?小说中,最后天香园没有了,绣却遍传天下——也许不是事实,只是我个人的观念,我便是以这观念组织故事。第一卷里,小绸和镇海媳妇是至死不渝的一对,我写她们互告乳名,就像结拜兄弟换帖子。乳名是一桩极私密的事情,不像今天,自己给自己起网名,在我插队的地方,女儿家的乳名都不能叫到婆家庄子去,成年人可为了揭露乳名翻脸打架,叫乳名有一种轻慢,同时,也是亲密。希昭多少曲高和寡,只一个蕙兰有些姐妹亲,却未必懂得自己,心中有着朦胧的偶像,比如小时候在杭州珠市上遇见的女子,显然是青楼中人,无法接近,只能存于想象中。现实中最懂自己的人是小绸,可不是有情绪吗?就像人们常说的冤家。蕙兰的闺密说起来有点不可思议,但我自己很得意,就是她的婆婆,夫人。这一对婆媳其实是一对闺中伴,以蕙兰的话,是前世里一定是母女,要是我有能力写一个太虚幻境,她们就是兄弟的前缘。但我完全无意去写同性爱、“姐妹情谊”,我就是写女子间的感情。

钟红明:天香园和其他园子的区别,除了旖旎和曲折的楼阁,就是有出产,桃子,桃酱,墨厂,最重要的是“天香园绣”。闵女儿巧夺天工的手艺,因为出身世家的小绸的诗心书卷气,有了另外一番气象,直至有了希昭墨气清远、气息高古的画意加入,刺绣从一种器物衣冠的装饰,变成绣画,将绣作了诗书,从娟阁女红中脱颖而出。您这样的设计,有历史实际的影子吗?还是从汴画而出的想象?这后面蕴含着什么?

王安忆:这就是历史的馈赠。在史料中翻检,发现露香园不止有“顾绣”,还有水蜜桃、藕粉、墨、酱,明代的园子虽然多,有出品的似乎只有这一家,也许没有好好查。从这能窥见园子主人的性格,喜欢制东西,倒合了明代的经济生产繁荣的状况。顾绣与汴绣有什么传承关系很难说,我也曾经考虑过闵女儿是与北宋有关系,但后来还是决定就近解决。因为当时交通不发达,物流也不通畅,很可能此绣非彼绣。上海博物馆曾举办过一个顾绣展览,当时不在上海没看到,后来上博一位姓陈的副馆长送我一本顾绣的图册,做得非常好,不仅有图片,还有针法的分析解释,很详实。仔细看了,明白顾绣的特色就是写实,这也符合明代普遍性的审美观。我曾在济南附近灵岩寺看一堂罗汉的彩塑,出自明代工匠的手,写实极了,脸相一定是从世间人摹下来,就是你我他,生动有趣。顾绣的第二代,也是绣艺巅峰人物,名叫韩希孟,又名“武陵绣史”,从“武陵”两个字出发,我就决定她是杭州城里的女儿,也好通古到南宋。“顾绣”史上留名三代人物,一是缪氏,据传是顾家妾;二就是韩希孟;三是顾玉兰——不觉得有趣吗?韩希孟和顾玉兰最后都留下了自己的名字!上海图书馆吴建中馆长将馆藏的一本顾绣图册偷借出来给我看,那是一九六三年故宫博物院和上海博物馆合出的一本图册,文字介绍不出二千字,将事情交代得清楚明白,我全部抄下来,故事的结构一下子就有了。

钟红明:小说中的人物,往往是截然相反的。申儒世和申明世,柯海和镇海。而相似的,比如小绸和希昭,您在小说中说,有时相似的排斥,相怨相嫉,通着的就是隔断的,同道的就是陌路。这后面有您的对人的本质上的界定吗?

王安忆:总体上申家的人都是声色犬马一路的,只是有个体差异。申儒世是正统里的人,因不能想象这一家没有仕宦的背景而能积累财富,但也到此为止,中国不是有“君子之泽五世而斩”,要转相了。所以要及早把申儒世打发出局,余下这帮人挥霍起来就没了阻力。不过具体到个人总还是有着自己的发展逻辑,老、病、家道衰微,都会给人以影响。比如申明世,老景里就有一时消沉,可寻木做棺材的计划又鼓舞了他,我很喜欢这一节,似乎是计划外的一笔,但真的很像他,就是看得开,超级唯物主义。写实派说的人物自己行动起来大约就是指的这个,其实呢,并没有那么神秘,还是严格按照性格的设计而发生的。到这一节,人都快入土了,再有什么玩乐?还有,做棺材。镇海的人生哲学以进庵子为结果,同时也出局,免得再生出一个反对党。我喜欢人物事件简单些,余出来时间空间写性格、感情、命运。

钟红明:小说中多处谈到宋室南迁而来带来的变化,讲到南朝风气,讲到血脉。比如就城市而言,余杭和上海的不同;南宋过来的人,一是忠义,二是入世。吴先生喜欢唐寅的画中有人间情,他强调信义。一般小说处理到跨度较大的时代背景,比较喜欢把主人公安排在家与国的抉择中。达则兼济天下原来是中国读书人的一种选择。但是您的小说中的士子却没有这样。是因为身处一个从繁华开始蜕变的年代吗?还是入世和避世的一种更迭?就像发生在申明世身上的入世和避世?

王安忆:刚才说了,“南宋”是要让天香园绣通古的那个古,也是将沈希昭这一代精英放在杭州的缘故。所以就大大地写了一番南宋遗风,我是将南宋当作希昭的前世。说到这里,我特别要提一提我们的文史掌故学者,我在八十年代初在杭州买了一本《说杭州》,作者名叫钟毓龙,从其公子写的后记得知,老人生于一八八○年,殁于一九七○年,清光绪癸卯举人,历任许多所学校教师校长。这本书从得名、地理、城邑、坊巷、人文、风俗等等说起,面面俱到,令人惋惜的是有多处缺失:说桥、说兵祸、说火患、说工商业、说祠庙寺观、说古迹、说园林别墅、说事、杂说,可以想见遗失于如何的动乱时节。我有习惯到每一处购买掌故传说,基层县、市,凡有文化馆就都有撰写文史的小组,但是近些年已不再看得到这类书籍。这本《说杭州》在我书架上放了二十多年,平时常拿下来翻看,觉得又长知识又有趣味,虽只是客观记录,却看得见一派繁华。因母亲是杭州人,就觉得杭州与自己也有关联。这一回可是派上大用处了!我以为,江南有几次立朝,虽多是偏安小朝廷,但对助长文明风气至关重要,埋下一些王气,又不全在正统里,格调性情就有一种旖旎。总之,要为希昭寻一个好出身,这个人物可说横空出世,南宋比较符合条件。自然,史料也提供了线索,就是说韩希孟的绣画粉本多描摹宋元小品。史料虽极简单,但也大致规划了路径,让我沿了轮廓勾勒我的故事,历史是自然的手笔,具备大逻辑,我对它是有依赖的。

钟红明:《红楼梦》所描述的大厦将倾之前的大家族生活,是奢靡的,子弟们活在虚与实已经分辨不清的状况中,崩溃的最后推动力,来自抄家。是政治上一个变故。《天香》中,是因为朝廷对江南富户课以重税,加上边关外患,申家却不能降低排场,几代官府和皇帝对富商的华丽生活都不满,予以打击,第三卷一开始就写到卖地都卖不出,甚至三年不能为蕙兰准备体面的嫁妆……这是明末的普遍境况吗?

王安忆:从时代背景看,从万历开始,明朝在走下坡路,女真人在北边起来,势力日益强大,而朝廷则软弱腐败,几乎是由宦官执政,江南虽然天高皇帝远,可是遍地都在造魏珰生祠。李自成起义又带得江南一带奴婢造反。清兵下江南,发生屠城的惨剧,亦有殉节的义士,但却没有停止发展的进度,松江苏州上海城依然向鼎沸之势走。就好像历史的大趋势后面还有一个更大的趋势,来自于更大的力量。从史料上看,上海这地方,每一时期都有造园子的,也有园子凋敝了。在一个历史的大周期里,还有着许多小周期,就像星球的公转和自转。在申家,因是故事的需要,必衰落不可的,我却是不愿意让他们败得太难堪,就像小说里写到的,有的花,开相好,败相不好,有的花,开相和败相都好,他们就应属于后者,从盛到衰都是华丽的。小说写的是大历史里的小局部,更具体的生活,就史实看,明朝灭亡,外族人做皇帝,露香园进驻崇明水师——这也是源于史料,顾绣流入坊间,却遍地开花。据说,现在的苏绣,其实来自顾绣。从写实具象这一点来看,确是同出一源。但这是大逻辑,其中须有许多小环节,都要有周密的安排,还要循日常生活的规律,也就是人之常情。

钟红明:当生活败落,申家男人们还是只讨论花钱的办法,没有一个去经营桑麻的,也没有读书求仕途的。而女人,不得不以刺绣来挽救家庭了。天香园绣,是这部长篇的重心所在。小说里的天香园绣,以针线比笔墨,其实与书画同为一理,一是笔锋,一是针线,是“描”。我觉得您后面的走向描写非常有力量,天香园绣被发扬光大,但与此同时,却不得不成为败落的申家的家用贴补,这个名号成为蕙兰的嫁妆,当蕙兰开始绣佛画的时候,天香园绣成了蕙兰谋生的方式,成为戥子、乖女她们的糊口方式。蕙兰开幔教授天香园绣法……这一门技艺从实用进入高雅,不读书就绣不好天香园绣,但又从审美的境界,进入市井,教给了婢女。为什么这样安排?

王安忆:这也是史料里让我感动的地方,这绣本是从民间来,经诗书熏染,成为高雅艺术,然后又回去民间。我自己觉得第三卷最好看,写的时候几近左右逢源,说服申家绣阁里的人,同时也是说服我自己,极有挑战性,自己和自己对决,过了一重难关又遇一重难关,小说最原初又是最本质的属性出来了,就是讲故事,把故事讲得好听。情节本身在向你讨要理由,你必须给出来,含糊不得。戥子这个人越来越叫我喜欢,其实她是和荞麦、落苏差不多的人,原本大约也是差不多的命运,可是世事难料,也是天人造化,让她走出别一样的路途。这人物我起初取名叫“荸荠”,也为了应《诗经》中“国风”那一派,可又觉得不对,她应是市井中人,就要给她换个名字,必是个器物,经过文明进化了的。苦恼了好一阵,翻完一本中国谜语大全,专捡打用物的看,最后定了“戥子”,名字对路了,人的命运就显现了轮廓。写小说的趣味就在这里,你可以决定那么多的身世、性格、命运,一切都在你的调派之下,可你决不能乱来,乱来就没意思了,而是遵守规则,有些像做游戏,可一旦投入其中,是要比游戏严肃得多,因为处处都是人,那是不可随便轻慢的。天香园绣和许多事物一样,从无到有,走向巅峰,俗话高处不胜寒,还就是盛极而衰,怎么办?放下来,也就是普及,或许尚能存一线生机——再到草莽中汲取天地人的精气,多少时日之后,还能有所成就,不定是绣,而是别的什么,物质不灭,能量守恒,今天我们享受的文明和艺术,就是这样传下来的吧!

钟红明:您怎么看市井?在您以往的小说中,比如《骄傲的皮匠》、《富萍》这样的小说,给予了市井的趣味一种生机勃勃的定位。而这部小说,园子的主人原本是雅趣,造园林时仿照自然,或是以坚固衬托柔软和流动,以假衬托假,但他们的趣味,是一种文人的欣赏,衣食无忧地欣赏原初的天然和生动。“武陵”是桃花源中的理想之地。也是希昭的理想国。但在小说结局当中,这种雅趣,必然走向了市井。实用和质美之间,有着怎样的关联?

王安忆:明代的上海,市廛繁荣,市民阶层兴起,于小说这样东西极为相宜。我曾经说过,小说不是诗词赋,而是曲,它表现的是俗情。天香园里的人所以可爱,就是有俗情,全不是道学先生,惟有一个申儒世,也早早将他请出局了,震川先生也去做官了。天香园就是一个乐园,人间天堂似的,园中人的雅趣里,其实就是俗情,兴致勃勃做人的劲头,永无倦意。可他们终究是读过书的,就像《红楼梦》里,说贾宝玉是“精致的淘气”。他们就是这样:精致的淘气。将生活过成艺术,但都是要用物质打底的,这就是雅趣里的俗情。但希昭的任务更重,她要担负起天香园绣走向高峰的使命,所以,她虽然也是市井中人,却是南宋的遗民,又通“桃花源”。在她手里,天香园绣从用物而到艺术品,就像如今“架上绘画”的概念。纵观艺术史,最初都是实用,寺庙教堂的讲经,皇帝祭天的礼器,塑神像,然后渐渐从实用剥离,独立存在。就在这一瞬间,成就和疑问都出来了,艺术是什么,为什么而艺术,形式和内容的关系……等等,等等,希昭就是那个将绣独立出来,然后产生许多问题的人。

钟红明:小说中的阿暆是一个独特的人物,他的母亲有着农家女儿的质朴,他小时候便不断说些有趣而独特的“警示恒言”,后来学塾里的先生说他异端,野逸。不过您写到他交往的五花八门的朋友,四处游弋,和西方神父和中国和尚都来往,为什么你会设计他是一个东林党人,非常重大的一个事件,却又淡淡带过?给他安排一个孤独一人的人生?小说类似处理还有几处。

王安忆:搜集顾绣资料的时候,在《阅世编》里找到关于顾氏的一点线索,大约是他们家有记录的最后一人,一直活到清代,卒于顺治丙申,无嗣。这个人很激起我的想象,我想,他一个人生活在颓圮的宅子里,露香园进驻崇明水师,他应该是有见证。我认识一位老人,住在南市区天灯路上一座旧宅子,名“书隐楼”,也是有来历的。我最触动的是他的生活方式,情不自禁地要猜测,他如何起居,每日里在这破败的院落里做什么,那几乎是一片瓦砾堆,他的心情如何?自我认识他直到他去世至少有二十年时间,他坚持做的事情就是使这座古宅复兴,于是跑政府有关部门,再跑青浦——那里有一些专做古建筑的木匠,正一个一个谢世,等政府终于有意立项,他又在家族中斡旋产权的事务……这又是另一个故事了,结果是,古宅继续破败下去,只是在门前立了一块牌,说明是一处政府保护的文物场所。然而,我不希望小说中的这一个那么潦倒,他是遗世独立,但独立的姿态很好。还是要感谢历史的手笔,晚明的上海城兴兴勃起,有那么多的传奇,可让他展现天资,虽然一事无成,可是身手不凡,十分漂亮。他们这一家的男人都是不成事,就是好看。都是艺术的人生。这个末路英雄元气充沛,精力旺盛,极富天资,最后湮入草丛,不知哪一个世代又是他的世代。写作小说的二〇〇九年,上海正发生日全食,往回推算,一五七五年上海也发生日全食,正是明万历三年,本来我将阿暆定作万历二年生的,这时就让他晚一年生,他应是一个奇相。当时为查史书上关于这一次的记载,费了好大的劲。上图吴建中馆长替我复印了全套的《嘉庆上海县志》,没有日全食的记载,查灾祥也查不到,中国的天官制度起源极早,决不会错漏这大事情,后来,还是赵昌平提议查本纪,万历皇帝一节,果然有:“日有食之,既”,并且朝廷专列出十二条规矩以警示左右。写作的过程实在非常有乐趣。

钟红明:你在小说中讲到,上海的那些园子和街巷连接起来,店铺街市编织成了网,拨弦吹管唱曲——“沪上的清雅就是杂在这俗世里面,沸反盈天的。老庄也好,魏晋也罢,到此全作了话本传奇。”可以视之为对上海的气质一种概括吗?

王安忆:我不敢去对上海作什么概括,一个城市诞生与生长有许多成因,历史学家和社会学家都有许多不同意见,我的上海其实是一个小说的上海,经不起学问家的推敲。我虚构了一个为我所需的上海,为安置我的故事,但出于写实派的严谨性格,我要将它写得像真的一样。所以,就要起用事实里的某些条件。也可能是反过来,正是上海本身具有某些条件,你只能为它设计这样的故事。写作人和写作对象之间有一种紧张关系,不知是谁制约谁,可能彼此互相制约,又互相促进。但就这次写作来说,我感觉就好像天成就似的,无论上海,还是明代,都在帮我,为我提供故事的意义、理由、目的。这是一次相当顺利的写作,所度过的将近两年的时间里,始终保持着兴味,写完之后,满意之余,也感到失落,相伴两年的一些人和事离开我远去了。之前,我与它们渐渐稔熟,日久生情,都当它们是真存在的了。

钟红明:天香园凋敝了,做了水师的驻地,做了种甘薯的土地,门前落苏开始种菜……一般小说会渲染这种失落,空幻,但您的小说却不是这样。一个园林气数尽了,一个王朝灭亡了,上海还是从那个时候走向了现在。能说说您对结局的设计吗?

王安忆:这个结局是从开始就决定了的,关于事物兴衰的周期,前面已经说了不少。再说一些,顾绣的本事所以吸引我,很大原因是史料中顾玉兰设帐,将密计传授于天下这一节。好比“礼失求诸于野”,散出去也许就是保持下来的一种方式。当然,命运也很难说,还是要看造化。为写小说,我央朋友带我去苏州看绣花,很不巧,休息日,苏州的博物馆多不开门,误撞误入的,最后进了刺绣工艺研究所一类的工作间,正好有几个绣娘在做活。有四个人绣一大幅的,是袁运甫的一幅抽象画,用色很鲜艳。绣娘们一边绣一边聊天,悠游自在,针上针下之间,画就移到绢上,一模一样。苏州街上,苏绣的卖品店挤挤挨挨,有定制定购的,带家中小孩子的满月照片,绣成绣像,惟妙惟肖。问后方知,如今复粉本不单是对着描,而是用电脑扫描,一点差错都没有。这样铺天盖地不知对绣是成是败,今天的电脑技术不是古人能想象的,技术的革命的进步性程度究竟应该怎样评价正是今人百思不得其解的,不过有一点,长沙马王堆出土的汉墓里的织品,如今连怎么织成的都看不出来,工具的进步显然使手工艺退化了。但当旧东西消弭的同时,不还有新东西生长出来吗?人的生活总是在塑造着器物的外形和内质,只要生活在继续,东方不亮西方亮,文明总是在发展的。

钟红明:看这部小说很长见识。无论是园林建筑,纺织,木,石,繁复的器物,美食,刺绣,书画,民俗……打通不同艺术门类之间的脉络,如说听曲子,北力在弦,南力在板等等。处处都可以看到有意思的讲法。您在写作中有感觉困难的地方吗?您会顾虑到阅读过程中读者接受这些想法的密度可能过强吗?

王安忆:可能对阅读的耐心是个挑战,已经有朋友告诉说,看得睡着了。但我自信一旦看进去是可发现趣味的,因我在写作时就感觉有趣味。当然,可能需要有闲情。赵昌平先生帮助我通稿时,我不断向他发布广告:后来更好看!生怕他看不下去扔掉,那就惨了。不过他还是看完了,而且说“有红楼笔法”,这实在是过奖,不敢当!我自忖有一点比“红楼”强,那就是“红楼”没写完,而我写完了。其中那些杂七杂八的所谓“知识”,当然要查证一些,让里面的人可以说嘴,不至太离谱,因生活经验限制,其实还是匮乏。赵先生就说,蒸一块蜜渍火肉算什么美食,他们家就常吃的。不过写这些的用心主要还是在论物理,在一个物质丰富的时代里,物之理应是人们日常的话题。好在是小说,可以虚构,可容许自由发挥,还是那句话,只要能够自圆其说,人们大概不会与我太较真。

钟红明:您怎么看长篇小说中的故事的作用?我觉得您并没有以情节起伏跌宕作为推动力。您也不在悲欢离合上煽情。

王安忆:无论长、中、短篇,都是要讲故事,短篇是小故事,中篇是中故事,长篇是大故事。大中小由体量决定,体量不全在于篇幅。有一年在北京开两会,遇见赵元,她专与我谈《长恨歌》,她的意见对我触动很强烈。她说,大事物和小事物不能等量齐观。所以,题材还是有大小轻重的区别,当然,什么是大和重,什么又是小和轻,是又一个话题。这样,长篇一定要是一个大故事,不仅有量,还要有质。我以为思想对于长篇就是必要的,它决定了长篇的质量。具体到写作的现实,也许只是简单到一个写作的欲望,你是个大欲望还是小欲望,强烈或者不怎么强烈。情节当然是故事的主干,它撑持起结构,问题是它要有承重的能力,而不是满足感情的一时需求。其实我的长篇里情节还是在步步推进,可能没有那么显著的运动性,但我自觉得是人尽其能,物尽其用。柯海纳闵女儿,一方面让闵女儿引进了绣艺,另一方面小绸就此与柯海反目,开始寂寞的人生,那绣里就有了人的心情。接下来的事情从这里起了头,每一环都扣着下一环,也是像织锦似的,调经治纬,表面看是水似地一泻而下,其实却是有肌理的。这和个人的审美取向有关,我比较节制,不是大开大合,大起大落的风格。

钟红明:那个乖女收养的婴儿,迎女,是一个非常宗教意味的常用象征,类似顺水而下的篮子中的婴儿,为什么您会这样来安排?

王安忆:绣幔中的女子都是常伦之外的命运,出于各种各样的原因,她们都是独身,因习绣而有了衣食,方能够独立。当然,这规矩是我虚构的,但事情难道不正是这样?独立的女子可以不走婚姻这条路,习艺也需要全心全力而为。上海近代的许多教会医院,女性医护也是被要求独身。所以她们只能“无性繁殖”,这是抽象的概念,具体到情节里,这拾来的弃婴对乖女的意义更要丰富些,如果继续写下去,她们就是一对“闺密”。仰凰的手送去这个孩子,就好像“路德记”里路德生下孩子给她婆婆做儿子,那个一无所有的女人就成了王的母亲。仰凰的宗教更接近普遍的人世,他来到上海这个地方,与蕙兰一家结下交谊,也是为俗世增添一点圣意吧!长久以来,我一直想写一个十九世纪传教士的故事,花过不少工夫检索阅读资料,却无从下笔,这一回在《天香》里写了一个仰凰,也算还了夙愿!八十年代曾有一段日子,我常去徐家汇藏书楼看资料,每每从徐家汇天主教堂前走过,也是人流济济,熙攘嘈杂,但却是草根的社会。印象中,总是有许多农人,黑黄的脸色,布衣布裤,挑担负荷。其中一幕景象至今不能忘怀,那是一对青年男女,身体和肤色都有着户外劳动的痕迹,穿着新衣服,学着城里人相拥着走路,因为不习惯,也因为害羞,姿态别扭极了,可是满脸上的幸福,真是动人!这些吃苦的乡下人走在天主教堂底下,就好像在隐喻着什么,那究竟是什么呢?

钟红明:小说的语言,和您以前的有明显不同。您是如何构想的?

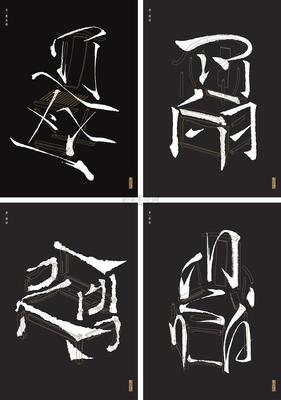

王安忆:要写明代的故事,自然是用明代的语言最好,可是谁知道他们是怎样说话的?就力求干净,用字词的本意,将延伸的意义删除,因延伸出来的往往是新近的。我向来很着重语言,有过几回从简到繁,又从繁到简的来回,但究竟还是偏向现代。我们这一代的文学修养多是来自于译文,因中文没有从句结构,所以常习惯用长句,无数的状语。香港中文大学荣誉教授,散文家陈之藩先生,曾对我说现在的作家多不会用四个字的句子,而四个字是汉语的骨头架子,然后他夸奖,或者说是安慰,说我还算会用。这一回算是做了一个大功课,效果如何也还不能预计,而我已经竭力,希望十分里能做到一二,那就是典丽。

2011年1月22日 上海

爱华网

爱华网